經濟學人:未來十年中國發展軌跡?看看合肥吧

【文/《經濟學人》,翻譯/觀察者網 郭涵】

沿着“量子大街”步行,你會發現這裏是世界上尖端科技公司最集中的地方之一。僅僅數年時間,數十家公司從無到有,撐起了一條量子計算供應鏈。他們的產品包括部分全世界最先進的商業化技術。整個新區才建成不到10年,在那之前,這裏最現代化的技術是農用機械。一切都發生在一個看似難以置信的地方:在中國一個相對不太出名的省份——安徽省的省會,合肥。

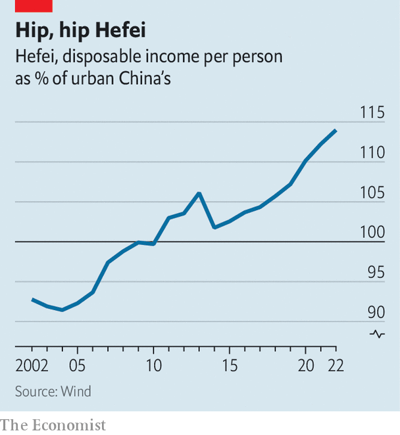

中國的增速正在放緩,但經濟奇蹟在合肥依然顯得生機勃勃。從2012年至2022年,這座擁有960萬人的內陸城市,其國內生產總值以年均超過8%的速度增長。曾經被視作貧窮落後的合肥市,今天的居民可支配收入輕鬆超過了中國城鎮平均水平(見下圖)。

合肥市居民人均可支配收入佔中國城市平均水平的比例變化 圖自:《經濟學人》

這座城市的成功很大程度上要歸功於“合肥模式”,一種地方政府投資與私營企業的獨特組合,帶動了高端製造業、電動汽車、生物科技與半導體產業的發展。這些戰略性新興產業如今佔據合肥工業總產值的56%以上,而2013年的比例不足27%。摩根士丹利中國首席經濟學家、合肥本地人邢自強認為,不管地方政府官員做了哪些努力,似乎都是“產業政策與私營企業活力恰如其分的結合”。

這種增長模式正是中國領導人對國家未來發展的設想。合肥的科技發展響應了中國領導人關於引領“工業革命4.0”的號召:通過開拓新興產業與供應鏈,擺脱以廉價製造業、債務驅動的房地產為代表的“低質量”增長模式。這一願景尤其關注那些錯過了沿海省份互聯網經濟熱潮的內陸城市。如能落實這個願景,中國下一個十年的發展軌跡將更類似合肥,而不是今天的深圳、杭州等科技中心城市。

全球領先的液晶顯示器廠商京東方的部分主要工廠就設在合肥。全世界發展最快的電動車企業蔚來也是如此。中國語音識別人工智能領域的先驅企業科大訊飛由合肥本地的大學創辦。中國最先進的內存芯片製造商長鑫存儲,也是由合肥地方政府出資共建的。

外國公司也認可了合肥的效率。德國車企大眾多年來在合肥設有製造工廠,大眾今年年初宣佈,計劃在合肥投資10億歐元建立一個電動車創新設計中心。在中國沿海大城市以外的地方,這樣的創新中心並不多見,尤其是由跨國企業所投資。很少有內陸地區能夠聚集足夠的人才、物流與供應鏈來培育這樣的中心。但大眾汽車中國區負責人貝瑞德(Ralf Brandstatter)表示,合肥為建設這樣的設施提供了充分條件。

不滅夢想大道

合肥的成功引發了眾多外界的好奇心。相對不那麼發達地區的政府考察團一輪接一輪地造訪這座城市,希望能帶回“創造經濟奇蹟的魔法”。合肥一家國有投資集團的工作人員表示,公司招待其他城市代表團的時間表,已經排到了一個月以後。

他們很快就會學到“合肥模式”的精華部分。首先是一大批受過高等教育、積極進取的人才資源。合肥深入內陸,距離上海約470公里,錯過了自上世紀90年代以來長三角地區的經濟騰飛。但合肥的區位決定了,它能夠吸收長三角周邊相對富裕地區輻射的影響力,這也得益於安徽本地人敢於拼搏、不甘落後的性格。

上世紀60、70年代,中國科技大學從北京遷出。這家中國頂級學府輾轉全國好幾座城市,最終在1970年落腳合肥。期間,中科大失去了一半以上的學者與科研設備。

如今,中科大已經重新崛起,成為全球科技的中心。《毛澤東與市場:中國企業的共產主義根源》的作者之一克里斯托弗·馬奎斯(Christopher Marquis)指出,配套教育體系也在蓬勃發展,令合肥市擁有密度極高的優質教育資源。

合肥由此成為先進技術的研發工坊。中科大設計出了中國最先進的量子計算機。在距離物理研究所不遠的地方,科學家們正在測試全世界最先進的聚變能反應堆之一——全超導託卡馬克核聚變實驗裝置。2015年,合肥一家醫院對基因工程工具CRISPR進行了最早的人體實驗。從那時起,一個蓬勃發展的生物科學產業如雨後春筍般湧現。

有“人造太陽”之稱的全超導託卡馬克核聚變實驗裝置(EAST)圖自:中國科學院

合肥模式的第二個要素是人才流動。市政府頻繁地從當地大學的理工科院系招聘人才,並鼓勵政府部門、大學院系和企業之間開展交流,建立信任與人脈網絡。一位地方幹部在擔任政府職務的同時,多年來一直幫助中科大科研人員尋找有市場銷路的專利。合肥的企業界人士表示,他們能與當地行政部門的各級官員深入討論產業話題。

第三個因素是合肥的“鏈長制”。地方政府在半導體、電動車、量子科學和生物技術等12個產業建立了企業集團。每個集團都安排有一位“鏈長”:由一名政府官員負責該行業的宏觀規劃。比如,2020年,合肥市市委書記擔任該市集成電路產業的“鏈長”,市長則主抓顯示屏產業。

這些“鏈長”與國家指定的“鏈主”合作,通常是某個產業內的龍頭企業。政府將政策方針傳達給這家企業,後者再與供應鏈中的其他公司分享信息。東亞前海證券研究所原副所長倪華在去年的一份報告中指出,企業和官員通過這種溝通渠道討論國有資本的分配、材料採購以及潛在的供應瓶頸等問題。

當地一家量子計算公司的高管介紹,在國資投資一家新公司之前,官員們會與產業鏈上的所有企業進行磋商,以瞭解新公司將如何融入產業鏈。一位剛剛在合肥創業的年輕企業家説,要打入這些產業集團的難度非常大。供應鏈內部幾乎沒有激烈競爭的餘地。相反,其重點在於擊敗其他地區或國家的公司。

該模式的第四個要素是國有資本。當全世界的其他城市把錢花在蓋學校、修下水道和為窮人建設保障房時,合肥市政府將資金投入到它所能發現的最有前途的公司中。合肥曾被形容為“投資銀行家的政府”。合肥市政府的支出主要流向三個領域,每一處都有龐大的投資組合,涵蓋數百個投資項目。

鏈式旋律

這些投資為市政府帶來了廣泛的影響力。京東方和蔚來等公司處於這個龐大供應鏈網絡的中心。一些更小的公司遷往合肥,就是為了更接近它們。絕大多數公司仍是私營企業,但如果他們符合政府對供應鏈的規劃,就可能吸引到一些國有資本。通過這種方式,整個供應鏈被一小部分由合肥市政府所領導的國有投資集團連接起來。

近十年來,中國各個省市都在嘗試由國家支持的風險投資,融資額高達1萬億美元。不少投資的回報率表現平平,還容易滋生腐敗。比如,有關部門去年開展反腐行動,抓捕了國家集成電路產業投資基金的大批高管。

合肥為何與眾不同?這座城市的國有資本顯然從城市的歷史與地理位置中獲益良多。不是每一座內陸城市都能一邊學習上海的經驗,一邊不被它“淹沒”,或者迎來一所知名大學。“鏈長制”的密切聯結也確保了合肥國有投資集團的每一項決策都能得到產業界指導。

合肥的國有投資集團同樣具有非同尋常的冒險精神。大多數城市缺少運營私募股權基金的經驗。他們沒有動力去做許多年以後才能收穫回報、充滿不確定性的賭注。領導幹部通常只會在一個地方任職五年。就算某項長期投資取得了成功,屆時他們早已調離、無法為自己增添政績。這種習慣會影響官員們的投資傾向。研究機構佳富龍洲( Gavekal Dragonomics)分析師Tilly Zhang舉例稱,許多地方政府會將資金投入到芯片設計,而不是製造領域。因為芯片設計的資本密集度較低、能更快獲得回報。

合肥的國有投資集團沒有這種限制。當地政府的第一筆大規模投資是在2008年,向京東方投資52億美元。當時的液晶顯示屏產業仍被日本與韓國主導。悲觀者認為,中國公司需要許多年才能具備足夠的競爭力。但京東方最終選擇在合肥建立數座工廠,此後便主導了全球液晶屏產業。

京東方在合肥的自動化工廠

投資電動汽車公司蔚來的風險更高。2020年,當該公司瀕臨破產之際,合肥市投資了50億人民幣。蔚來將中國區總部與部分生產設施搬到合肥。不到兩年,蔚來就起死回生,股價也一路飆升。彭博社報道稱,合肥市從原始投資中獲得了高達5.5倍的回報。合肥建投集團是一家國有企業,同時投資了京東方與蔚來。從2019年到2021年,該集團每年的投資收益超過50億人民幣。

為了實現中國領導人的經濟發展願景,合肥模式需要在全國其他地區推廣開來。相對更小的城市需要能孕育出電動車、太陽能與芯片等主導產業中的大公司。僅有一條“量子大街”是不夠的。

但某一座城市的經驗往往會成為全國各地區的借鑑模版。比如上世紀80年代的“深圳模式”開創了中國勞動力與外國資本相結合的先河,使中國南方發展成世界工廠。大約同一時期,以東南沿海港口城市命名的“温州模式”表明,通過家庭儲蓄支持的家族式企業,在全國各地的流動銷售代理幫助下,也能取得成功。

“合肥模式”能夠出口嗎?邢自強認為,部分中國內陸城市也具備類似的起步條件,比如優秀的學校和堅實的工業基礎。它們也許可以複製合肥的某些投資策略。

然而合肥的成功表明,光有教育、工業和地理條件並不夠,政治上的主動性也將發揮作用。“合肥模式”需要進取心與膽識,國有投資集團必須承擔並不總能收穫回報的風險。如果地方幹部沒有失敗的自由,這種模式將很難在其他城市取得成功。

(原文於8月5日發佈在《經濟學人》網站,翻譯有刪節。原標題:“一個不太知名的科技產業城市如何彰顯中國經濟發展的遠景。”An unlikely tech cluster exemplifies China’s economic vision.)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。