欣多爾·聖古塔:印度當前最大的難題,是怎麼才能配得上這種“偉大”?

【文/欣多爾·聖古塔,譯者/周雷】

自從塞繆爾·亨廷頓(Samuel Huntington)於1993年夏在美國《外交》雜誌上發表題為《文明的衝突?》長文,再加上張維為教授於2011年在《中國震撼:一個“文明型國家”的崛起》專著中提出“文明型國家”概念之後,“文明”作為地緣政治分析基礎的觀點一直被批評為過於本質化,即文明既不容易被定義,也不特別具有同質性。以文明為視角的觀點也被指責過於狹隘地關注諸如宗教等“文明方面”的身份定位,而忽略了身份定位的很多其他來源和維度,包括物質和非物質兩個方面。因此,像阿欽·瓦納伊克(Achin Vanaik)這樣的批評者對任何“超越歷史”的文明概念都感到不適,因為這些概念斷言,“在冷戰後的世界裏,民族之間最重要的區別不是意識形態,甚至不是政治,而是文化”【1】。

這種不安與既有的人權理念形成了鮮明對比,這些人權理念包括了“普遍性、不可剝奪性、不可分割性、相互依存且相互關聯。這些人權觀念具有普遍性意義,因為這些是每一個人與生俱來的權利。這無關於他們生活在哪裏、何種性別、什麼種族,也無關於他們的宗教信仰、文化屬性以及族裔背景”。【2】

印度總理莫迪在G20峯會舉行前的二十國集團工商峯會特別會議上發表講話 圖自美聯社

人權的“普遍性”因歐洲中心主義【3】和東方主義【4】而飽受質疑,如提出“人權普遍性”中的個體文化(猶太教和基督教中共同存在)特殊性問題。但當與“文明型國家”框架放在一起時,它們的概念清晰度得到了進一步提升,因為“‘文明型國家’具有超強歷史和文化底藴。不會跟着別人亦步亦趨,不會照搬西方或者其他模式,它只會沿着自己特有的軌跡和邏輯繼續演變和發展;在崛起的道路上它也可能經歷磕磕絆絆,但其崛起的勢頭已經不可阻擋,其崛起的方向已經不可逆轉;這種‘文明型國家’有能力汲取其他文明的一切長處而不失去自我,並對世界文明作出原創性的貢獻,因為它本身就是不斷產生新座標的內源性主體文明。這種‘文明型國家’不需要別人認可也可以獨立存在和發展,它的政治和經濟模式在很多方面與別人不一樣,過去不一樣,現在也與眾不同,今後還是自成體系的”【5】。

對西方和中國的政治、社會、經濟制度進行比較,更加強化了張維為、塞巴斯蒂安·邦尼特(Sebastian Bonnet)、納賽爾·比瑞亞(Nasser Biria)等學者的文明分類,他們強調西方與中國和伊斯蘭國家在文化屬性上具有明顯的差異性。然而,這種對比並沒有充分考慮到印度作為一個“文明型國家”的概念內化。與流行的看法相反,將印度的民族性定義為其統一文明的副產品,是印度為擺脱英國統治而進行的民族主義運動的產物。從這個意義上講,它在印度國民大會黨(The Indian National Congress)和印度人民黨(Bharatiya Janata Party)之間基本達成了共識。

關於印度文明,最著名的民族運動領袖和印度國大黨領導人聖雄甘地(Mahatma Gandhi)寫道:“印度文明的趨勢是提高道德水平,而西方文明的趨勢是宣揚不道德行為。前者是基於對神的信仰,而後者是無神的。在這樣的理解和信仰下,每一個熱愛印度的人都應該緊緊抓住古老的印度文明,就像一個孩子緊緊抓住母親的乳房一樣。”【6】

維納亞克·達摩達爾·薩瓦卡(Vinayak Damodar Savarkar)是甘地最激烈的反對者之一,也是印度人民黨的理論奠基人。他在其著作《印度教特性》中首次提出並闡述了“印度教特性”(Hindutva)和“印度教國家”(Hindu Rashtra)理論,他對文明的概念同樣深度關注。薩瓦卡將國家概念化,認為國家是“我們對偉大文明的共同表達敬意的紐帶”【7】。

薩瓦卡的對手、甘地的政治繼承人、印度第一任總理賈瓦哈拉爾·尼赫魯(Jawaharlal Nehru)同樣熱衷於印度文明的獨特性與悠久性。他和當時的許多其他民族主義思想家認為,印度文明是印度“自我意識”的基石,也是理解印度作為一個具有凝聚力的文明和國家的自我形象的關鍵。“這一思潮包括了兩大傾向,一是反駁殖民歷史學家對古印度文明的貶低,二是主張印度歷史上的文明統一性。”【8】對“文明”的思考,使諾貝爾文學獎得主、文學家泰戈爾(Rabindranath Tagore)這樣的“普世主義者”,同拉達·庫穆德·穆克吉(Radha Kumud Mukherji)這樣的民族主義歷史學家聯合起來,他們用“神聖的地理”(sacred geography)來描述印度民族在地理空間上的統一性。

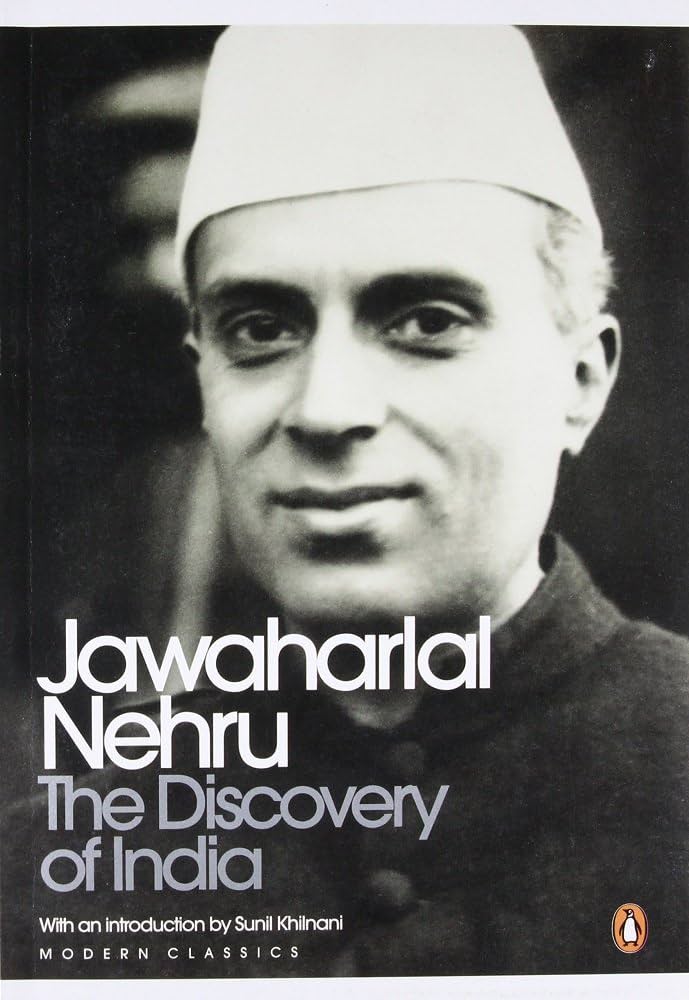

正因為這種共性,在芝加哥召開的1893年世界宗教會議(World Parliament of Religions)上,斯瓦米·維韋卡南達(Swami Vivekananda)宣稱印度文明具有相對優越性。他的著作和演講後來在尼赫魯最重要的著作《印度的發現》(The Discovery of India)中得到了充分體現。甘地、尼赫魯,甚至薩瓦卡,從某種意義上講,都延續了斯瓦米·維韋卡南達關於文明的敍事脈絡,不僅試圖宣傳印度民族的文明根基,而且強調印度與西方國家相比的優勢所在。

印度首任總理尼赫魯在印度獨立前寫下的著作《印度的發現》

這一論點使印度歷史上在文明方面與西方相比具有了優越性,特別是在民族主義時期,印度文明優越論賦予了這些思想家自信心,他們以印度的藝術和思想成就作為論戰的武器,來抵抗殖民統治者的“文化入侵野心”。

頗具諷刺意味的是,1947年印度獨立後不久,這種敍事的凝聚力就被打破了。印度被英國強行肢解為印度和巴基斯坦兩個國家,這個分裂過程並不是和平的,而是伴隨着騷亂、屠殺等各種流血事件。印度教徒、穆斯林和錫克人之間因教義不同,爆發了大規模騷亂。甘地被一名印度教狂熱分子暗殺。這名狂熱的印度教徒指責甘地對穆斯林過於寬容,且參與了印巴分治事件,這破壞了印度人自古以來形成的關於印度地理空間統一性的文明敍事共識。

一些批評者甚至認為,談論文明就是向印度教文化至上主義屈服。這一論點通過指向薩瓦卡得到了強化。薩瓦卡主張“印度教特性”,主張所有印度人擁有共同的文化身份,認為甘地的一些觀點不符合“印度教特性”。薩瓦卡被指控參與了刺殺甘地的陰謀,後來因缺乏證據而被無罪釋放。但這片陰翳有效地遮蔽了印度的文明敍事,因為談論文明成為反現代化甚至沙文主義的隱喻。

但經過幾十年的經濟增長,今天的印度發現自己已經成為世界第五大經濟體,已經躋身於世界大國行列,且成功超越了它的舊殖民統治者英國,並預計在 2030 年左右成為世界第三大經濟體。印度當前最重要的問題是,它應該具備什麼條件才能配得上這種“偉大”?它能給世界帶來什麼?

今天的印度意識到,無論是在個人層面,還是在集體層面,這些都是尋求身份定位的基本問題。它已經發現,這些問題不能依賴拿來主義,不能用外部舶來的思想來回應,它不能説它所能提供給世界的只是一種“西方民主理想國家的南亞版”。印度尋求貢獻的不僅僅是一個成功的西方國家“複製品”,或者西方民主國家的“模範窗口”。它希望向世界提供一種獨特的“源代碼”。

為此,古老的文明理念在印度重新煥發新生。重新流行的文明敍事具有其獨特之處,印度的文明思想家們並不排斥接受來自其他文化的思想。印度文明兩部經典《吠陀經》(the Vedas)和《奧義書》(Upanisad)成為這些文明思想家的思想源泉,很多闡釋印度文明的學者都從這兩部著作中汲取了力量,並內化為他們各自的思想,成為印度文明堅定的支持者。這些思想家中最傑出的代表泰戈爾明顯受到了這些著作的影響,尤其《奧義書》給他留下了深刻的印象,並形塑了他的宗教觀。泰戈爾在進行抽象性的哲學寫作時,經常自發地使用《自在奧義書》(Īśa Upanisad)和《白騾奧義書》(Śvetāśvatara Upanisad)【9】中的概念。他的很多論斷,包括一元論、對神無處不在特性的強調、對人與人之間以及人與自然之間親緣關係的斷言等,都來自《奧義書》。【10】

就甘地而言,人們發現他的理念可以追溯到“吠陀時代的先知們”(Vedic rishis[seers]),這些先知曾教導世人,“讓高尚的思想從四面八方來到我這裏”【11】。這種非沙文主義的方法在很多以文明道路思考印度問題的思想家中很常見。

這就是將印度定義為“文明型國家”時借鑑的精神,這種方式在印度越來越盛行。印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)認為,印度的國家地位源於其文明—他將印度的民主成功經驗定義為其文明根源的副產品。【12】其民主制度可以追溯到吠陀時代的國家聯盟(Jana-padas)【13】機制(公元前1500-公元前600年)或古印度共和國制度,而不是來自雅典模式。莫迪還喜歡用梵文短語“vasudaiva kutumbakam”【14】來描述印度的世界觀,意思是“整個世界都是我的家”。在這一點上,他呼應了從尼赫魯到拉吉夫·甘地(Rajiv Gandhi)、阿塔爾·比哈里·瓦傑帕伊(Atal Bihari Vajpayee)、曼莫漢·辛格(Manmohan Singh)這幾位印度政治家,他用這句話來解釋印度的自我投射。這種對印度文明的凝視(以及印度國家的支柱)的共識打消了人們對過度強調“文明型國家”身份將演變成沙文主義的顧慮,至少在文明敍事方面已經如此。

在印度的文明敍事中,對古代世界的借鑑更為深入。在主張其對印度洋的權利時,印度重申了歷史上最傑出的王朝之一朱羅王朝(Cholas)【15】的歷史。這個曾經位於印度南部的海上軍事強國,自公元1世紀前後起的1500年裏,依靠大國實力統治這片區域,將印度教的信仰、習俗傳播到整個東南亞地區。

朱羅王朝又名注輦,是10世紀至13世紀時印度半島古國,位於今天的泰米爾納德邦

印度今天轉向其古老的歷史,在聯合國的支持下推廣阿育吠陀或國際瑜伽日,為世界提供商品、服務和思想。崛起的印度意識到,提升其地位不僅要基於意識形態上的關切,如反對主動結盟,還必須成為商品、服務和思想的提供者。

克里希納·錢達拉·薄泰恰裏耶(Krishna Chandra Bhattacharya)【16】是主張基於本國文化建立印度國家的早期思想家之一。他寫道,印度獲得了“思想上的 Swaraj”。“Swaraj”在印地語中是“自治”的意思。在印度的民族解放運動中,這個詞被廣泛使用。薄泰恰裏耶認為,真正的自由不僅是政治自由,而且是思想自由。

當代印度“文明型國家”的概念強化了本土思想的理念。瑜伽和阿育吠陀是它在醫療保健中推廣的一些最明顯的概念,但它正在花費精力重新發現古代印度數學,【17】更加強調“無名英雄”(unsung heroes)和“抵抗的故事”(stories of resistance)等本土故事的傳播。【18】

今天的印度“文明型國家”也包含了努力成為“vishwa guru”【19】的敍述,“vishwa guru”在印度語境中的意思是“世界教師”。“教師”這個詞在這裏很重要,含義是知識共享和成為全球商品和服務的提供者,而不是主導者、修正主義者或其他角色。教學行為不是沙文主義行為,印度通過使用這種命名法來定義其崛起的角色和路徑。當代印度“文明型國家”希望通過展示其智力優勢來獲得地位。

這樣一來,印度國家現今的起源敍事與其獨立後的幾十年裏的敍事方式有所不同。當時印度國家地位的合法性主要來自其反殖民運動,以及獨立後製定的國家憲法。這部憲法將印度定義為一個民族國家,這個定義借鑑了後殖民國家羣體形成的一些共同點,以及“不結盟”理論,即後殖民國家不希望與任何一個超級大國(美國或當時的蘇聯)結盟,也不希望被捲入相互競爭的超級大國聯盟。

值得注意的是,近年來,“文明型國家”概念在印度的出現,已經顛覆了上述兩個概念。今天的印度不僅從憲法中,而且從更古老的文化源泉中汲取靈感,包括使用古代文本和經文作為定義民族身份的“源代碼”。甚至“不結盟”的內涵也在被重新解讀,如同印度在烏克蘭危機和其他情況下的立場一樣。如今,復興的印度將“不結盟”定義為“以自我利益為本位”或“站在自己一邊”,而不是簡單地與那些曾經被殖民統治的國家一起做事。

因此,在結論中,以下幾點需要被重申:印度“文明型國家”的當代敍事正從本國的古代文本和文化中獲得其合法性;在強調這種文明敍事時,它重新詮釋了國家憲法中的一些舊有概念;在這樣做時,它也重新解讀了“不結盟”;它在尋求提供“全球知識”方面促進了對自身命運的普遍性敍述,淡化了與其崛起有關的任何沙文主義或修正主義概念。

本文註釋

(1) Samuel Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, New York:Simon and Schuster, 1996, p.21.

(2) United Nations Population Fund,“Human Rights Principles”(2005).

(3) Sebastian Bonnet,“Overcoming Eurocentrism in Human Rights: Postcolonial Critiques-Islamic Answers?”, Muslim World Journal of Human Rights, 2015, 12(1).

(4) Hakimeh Saghaye-Biria,“Decolonizing the‘Universal’Human Rights Regime: Questioning American Exceptionalism and Orientalism”, ReOrient, 2018, 4(1).

(5) 張維為:《中國震撼:一個“文明型國家”的崛起》,上海人民出版社2011年版,第2頁。

(6) M.K.Gandhi, Hind Swaraj or Indian Home Rule.

(7) Swatantryaveer Vinayak Damodar Savarkar, Essentials of Hindutva.

(8) Sabyasachi Bhattacharya, Talking Back: The Idea of Civilization in the Indian Nationalist Discourse, Oxford: Oxford University Press, 2011, p.2.

(9) 參見《奧義書》,黃寶生譯,商務印書館2012年版,第5頁。

(10) Nasiruddin Mondal,“Tagore’s Philosophical Anthropology: Apropos Vedanta and Buddism”(2004), Institutional Repository NBU.

(11) A.Jayabalan,“Mahatma Gandhi’s Discovery of Religion”(January 30-February 4,1998), Bombay Sarvodaya Mandal(Gandhi Book Centre).

(12) Sheezan Nezami,“Democracy in India as Old as Nation, Its Civilization: Prime Minister Narendra Modi”(July 13, 2022), The Times ofIndia.

(13) “Janapadas”產生於吠陀時期,指16個以控制印度北部和中部的共和國或王國形式構成的政治單位。-譯者注

(14) 梵文短語“vasudaiva kutumbakam”出自《瑪哈奧義書》,意思為“世界是一個大家庭”。-譯者注

(15) 印度半島古國,其地在今泰米爾納德邦。建立於公元前3世紀,滅亡於公元1279年的南印度王朝,存續超過1500年。朱羅王朝強盛時,其國土面積相當於今南印度、斯里蘭卡與馬爾代夫全部領土。其勢力範圍還及於東南亞的馬來半島與蘇門答臘島絕大部分地區、緬甸部分地區。

(16) 薄泰恰裏耶,印度現代哲學家,生於印度塞蘭普爾的一個梵文學者家庭,一生從事哲學教育和研究工作,曾任孟加拉國幾所大學的哲學講師、胡格利學院院長、阿馬爾內爾的印度哲學研究所所長以及加爾各答大學哲學教授。他在繼承印度傳統吠檀多不二論(見吠檀多派)的基礎上吸收德國古典哲學,特別是康德的思想,建立了自己的客觀唯心主義體系。他的主要著作有《哲學的研究》和《作為自由的主體》。

(17) “Central Government Plans to Set up Board to Promote Vedic Education”(October 16, 2022), The Financial Express.

(18) “Lachit Barphukan’s 400th Birth Anniversary: India Correcting Past Mistakes by Recognising Unsung Heroes, Says Modi”(November 25, 2022), The Indian Express.

(19)“India on Way to Become‘Vishwa Guru’under PM Modi: Amit Shah”(August 19, 2017), The Indian Express.