珍妮弗·D·朔巴:非洲青年數量膨脹,人口紅利還是不穩定因素?

【文/珍妮弗·D·朔巴】

什麼條件能夠創造高生育率?降低生育率的已知措施有哪些?我們如果對此有更好的認識,就可以探討高生育率在社會層面引發的後果。正如前言所述,生育率高的社會存在所謂的年齡結構年輕化,20歲以下的人口比例通常很高。社會年輕化有很多好處,但是那些擁有龐大青年羣體的國家往往很難實現經濟增長,而且容易發生內亂。年齡結構年輕化和不穩定之間沒有直接聯繫,但是政府能力等中間因素會發揮作用。需要特別指出的是,那些專注於提供教育、就業和政治參與渠道的政府,會因為幫助年輕人發揮潛力而受益,並隨着人口向老齡化結構過渡而獲得更大的經濟紅利。

在解釋人口趨勢時,我儘量避免言不符實,但是很難忽視世界上最年輕或增長最快的人口紀錄。表1-1是由美國一個名為“和平基金會”的組織在2020年發佈的排名前10的脆弱國家。這份名單列出了最容易陷入暴力或混亂的國家,其中有些甚至無法為公民提供基本的服務。到目前為止,我們提到的大多數國家佔了前10名。世界上最脆弱的國家———那些面臨崩潰危險或者已經崩潰的國家,都存在年齡結構年輕化現象。這些國家包括阿富汗、剛果民主共和國、蘇丹和也門。事實上,2019年20個最脆弱國家的平均年齡中位數為18.95歲,其中敍利亞略顯特殊,它的年齡中位數為25.6歲。

一個國家有一半的人口是青少年,政府該如何治理呢?政府又該如何發展經濟,為數百萬青少年提供食物呢?事實證明,這對於很多國家來説構成了挑戰。下面我們詳細考察年齡結構和內亂之間的關係。

2010年12月17日,在突尼斯中部城市西迪布濟德,26歲的穆罕默德·布瓦吉吉來到一個加油站。他用一個桶裝滿汽油,把它拖到政府大樓前的街道上。他走到車流中間,把汽油澆在自己身上後點燃,大聲喊道:“你們讓我怎麼活下去啊!”

他的問題很可能是針對大樓裏的市政官員。當天早些時候,市政官員沒收了布瓦吉吉用手推車販賣水果和蔬菜時用的秤。布瓦吉吉不停地抱怨,結果被一名女警官扇了耳光,這無疑是火上澆油。在這件事之前,布瓦吉吉就遭受過一系列類似的侮辱。他想通過賄賂官員把秤要回來,可是囊中羞澀。身為長子,布瓦吉吉需要養活一個大家庭,因為沒有穩定的工作,他唯一的選擇就是推着小車賣農產品。現在秤沒了,他的生意也做不成了。

布瓦吉吉身上90%被燒傷,躺在醫院裏奄奄一息,於2011年1月4日去世。他的自焚行為引發了一場抗議,僅10天后就迫使突尼斯總統本·阿里下台並逃離出境。如果説布瓦吉吉的死亡是火苗,那麼該地區的人口趨勢就是等待被點燃的燃料。

2011年1月14日,人們在突尼斯市抗議獨裁者本-阿里 圖源:路透社

在突尼斯,26-30歲年齡段的人是最大的羣體之一,布瓦吉吉就屬於這個羣體。雖然自殺事件已經成為歷史,但是他的情況並非個例。突尼斯出現青年人口膨脹,但是工作機會寥寥無幾,

因此他這個年齡段的就業競爭比最近任何一代人都要激烈。與父輩們不同,布瓦吉吉的許多朋友都不太可能擁有穩定的工作,也很難成婚或者建立自己的家庭。警察和其他官員天天上門騷擾,讓他們感到厭倦;腐敗的政客無視他們的心聲,讓他們滿腹抱怨。

當時,該地區還有大約6400萬跟布瓦吉吉情況一樣的年輕人,抗議和暴力跨越國界,吞噬了他們的家園。這一點在人口學家的眼中並不奇怪。亨裏克·烏達爾在一項研究中發現,在年輕人佔總人口35%及以上的國家,發生衝突的風險比年齡結構更接近發達國家的高出150%。人口趨勢這個單一因素並不會引發革命,但是會加劇潛在的社會、經濟和政治問題,併為衝突埋下伏筆。

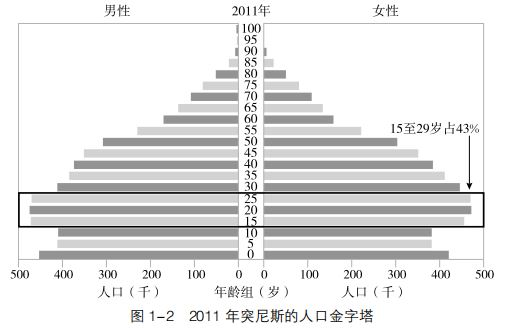

年輕型人口年齡結構是指那些呈現典型的“金字塔”形狀、擁有大量青少年羣體的年齡結構。正如我們所看到的,這種年齡結構會帶來一系列挑戰,但是兒童很少走上街頭抗議。上街公開表達想法的是那些即將步入成年、發現成功前景渺茫或期望未實現的年輕人。正因為如此,青年膨脹型年齡結構才會引起研究者的廣泛關注。在一個真正出現青年人口膨脹的國家,比如2011年的突尼斯,年齡更大或更小的羣體佔比相對更少,這一點從圖1-2中可以看出。

我們應該重點關注的是15-29歲的年輕人,他們在社會、政治和經濟領域都日益活躍。對這個年齡羣進行分析很有意義,哪怕就像年輕型人口年齡結構一樣,實際上並不存在青年膨脹。如果青年羣體龐大,特別是當這個羣體大於中年羣體時,我們更有可能看到引發內亂的潛在動機或機會。可以這樣設想:如果每年加入勞動大軍的人數都在增長,那麼就必須創造新的就業崗位,否則失業率將會飆升。年輕人找不到工作,也不接受教育,靠什麼打發時間呢?

人們根據突尼斯發生的事情創造了兩個重要概念:相對剝奪感和機會成本。突尼斯的年輕人不如上一代過得好,這意味着他們對生活的期望沒有實現,因此他們有反抗的動機。但是,犯罪題材的電視節目告訴我們,動機只是一部分原因,機會是另一部分原因。在突尼斯,勞動力資源豐富,但工作機會極少,因此拿起武器的機會成本很低。我們可以看到動機和機會結合起來,會在不同的時間、不同的地點與人口年齡結構發生相互作用。其實,四分之三個世紀以前,類似的情況就戲劇般地出現過,只不過背景截然不同。

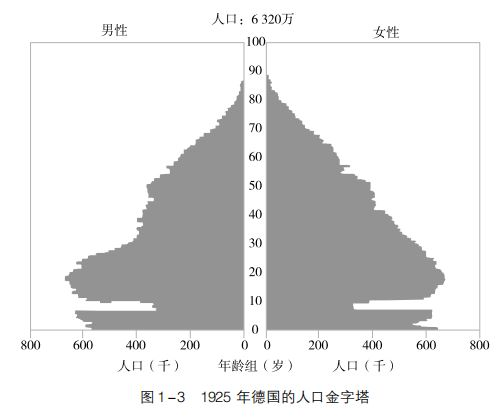

第一次世界大戰以後,年輕的成年人在德國人口中所佔比例最大,每年都有越來越多的人希望進入勞動力市場(如圖1-3膨脹部分所示)。這些年輕人沒有工作,對未來不抱希望,因此他們希望有人能做出鄭重承諾滿足自己的心願。他們符合引發暴力衝突的人口年齡結構,而且既有動機也有機會。1930年,面對經濟蕭條,超過18%的選民將選票投給了納粹黨,結果納粹黨以107個議會席位獲勝,成為德國第二大政黨。希特勒曾經承諾要恢復德國的榮耀,這一承諾引起了德國民眾的共鳴,對前途渺茫的年輕人更有吸引力。

從人口統計角度而言,局面真可謂糟糕透頂:工人數量達到峯值,經濟卻一片蕭條。在這種情況下,年輕人不需要像突尼斯的青年那樣通過反對國家來實現變革———國家本身承諾要進行變革。反對現狀的機會成本很低,因此他們把賭注押在了獨裁者希特勒身上,希望他的承諾能帶領他們走向更加美好的未來。歷史上還出現過青年在政權更迭中扮演關鍵角色的例子。在本章最後,我將總結伊朗的問題,甚至可以從人口統計的角度來審視1979年伊朗爆發的伊斯蘭革命。1975年,也就是革命前4年,15-24歲的年輕人有660萬,佔15-64歲成年人口的37.7%。儘管每年都有大量新進入勞動力市場的人,伊朗前國王穆罕默德·禮薩·巴列維卻沒有僱傭年輕人投入勞動密集型產業,而是將重點放在資本密集型產業,結果導致數百萬人失業。

巴列維將土地重新分配給農民,但這些土地面積根本無法滿足耕種的需求,而且由於農村生育率很高,個人謀生的機會越來越少。這是簡單的數學問題,也是一個經典難題:土地沒有增加,人口卻越來越多。1977年研究人員埃裏克·胡格倫德的田野調查顯示,除了那些住在離城市很近、方便通勤的村民,65%-90%的農村年輕人都離開家鄉去了城市。大多數人在15歲或16歲時就離開了。進入勞動力市場的新人逐年增加,到了1979年,遷往城市的15-19歲人口每年增長3%。與此同時,在國王的統治下,伊朗25%的收入用在了武器裝備上,而不是建設經濟。龐大的城市青年羣體帶來了人口壓力,再加上他們無法就業,不滿情緒與日俱增,抗議演變成了革命。當年12月,伊朗國王下台,阿亞圖拉·魯霍拉·霍梅尼正式成為最高領袖。人口結構加上動機和機會,終於引發了政治暴力。

無論青年人是參加抗議活動還是發動叛亂,經濟動機並非背後唯一的驅動力。在很多情況下,在政治上遭到排斥或者被掌權的老一輩忽視的感覺,以及改變現狀的想法,都會導致大規模的青年動亂。第一次世界大戰的導火索就是由一個高中畢業的青年刺殺者點燃的。加夫裏洛·普林西普是“青年波斯尼亞”的一名革命者,他希望遙遠的塞爾維亞資產階級採取行動對抗奧地利以贏得獨立。

這些例子都與暴力有關,但是當年輕人感到被排斥時,暴力反抗並非唯一可能的結果。有時,他們能夠不借助武力,而是通過現有的組織機構來推動變革。例如,許多國家的年輕人在歷史上曾多次成功地迫使政府降低投票年齡。在20世紀60年代的美國,18-21歲的年輕人被徵召參加越南戰爭,成千上萬的人因此喪生。但是,他們這個年齡可以上戰場,卻沒資格參加投票,他們感到強烈不滿。除此之外,他們還有一種普遍的疏離感,而且對性別、種族和社會現狀感到憤怒,因此活動人士要求國會將投票年齡從21歲降到18歲。1971年,他們如願以償。2018年5月,尼日利亞青年成功地將擔任總統的最低年齡從40歲降到35歲,將尼日利亞眾議院的任職年齡從30歲降到25歲。鑑於尼日利亞的年齡中位數只有18歲,這些變化讓相當一部分尼日利亞人擁有了被選舉權。這次運動的口號是“讓年輕人蔘加競選!”。青年在21世紀初烏克蘭、格魯吉亞和塞爾維亞的政治動盪中也是主力。

我們現在就像社會學家一樣,使用動機和機會這兩個概念來思考問題。在上述案例中,引發抗議或動盪的並不單單是人口年齡結構。為了加深我們對環境作用的認識,我們可以引入另一個社會科學概念:政治體制或那些協調、代表民眾利益的機構和體系,其中包括投票規則或者與決策者溝通。由於政治體制不同,相同的人口結構會產生不同的影響。正如美國一位政治學家格雷姆·B。羅伯遜描述的那樣,即使一個國家民眾的權利受到了侵害,如果能夠與政府部門保持良好的溝通,他們就幾乎沒有抗議的動機。如果能讓決策者瞭解民眾的關切,民眾就不必走上街頭。

在獨裁國家,當權者面臨直接問責的機會極少,因此抗議往往是孤立的直接行動;但是在民主制度的國家,抗議往往更具有象徵意義。正如羅伯遜所説:“介於兩種情況之間的國家在一定程度上可以實現有效溝通,民眾有動機寄希望於抗議,目的是影響具體決策和提高參與度。因此,中等程度的開放與最強烈的抗議相關。我們可能認為在威權政體中抗議水平較低,在民主政體中抗議水平較高,但是我們應該看到,在混合政體中抗議水平最高,混合政體提供了與政治組織溝通的機會,但是民眾對政治制度仍感覺非常失望。”再考慮到人口因素,我們應該會從擁有青年膨脹人口的中等開放政體中看到最強烈的抗議。你如果正在為即將到來的衝突尋找線索,不妨就從人口因素開始吧。

有些年輕人是在特權環境中長大的,有些年輕人是在貧困環境中長大的,但是他們有些經歷是共同的,因此我們不妨從生命週期的角度去考察青年問題。在不同的國家,成年的標誌大致相似:找一份有意義的工作;擁有自己的住房和家庭,不再依靠父母;具有參政議政的權利。年輕人如果發現其中任何一方面的機會越來越少甚至徹底喪失時,就會引發政治、經濟或社會變革。例如,新加坡雖然是全球最富裕的國家之一,但是它對住房卻有着嚴格的限制。幾年前我去新加坡實地考察時採訪過那裏的年輕人,他們一次次痛苦地表示自己沒有能力搬出父母的房子。他們説在這種情況下約會太尷尬了。正是因為這一點,新加坡男性初婚的平均年齡為30.2歲,女性為28.5歲,生育率只有1.21%。

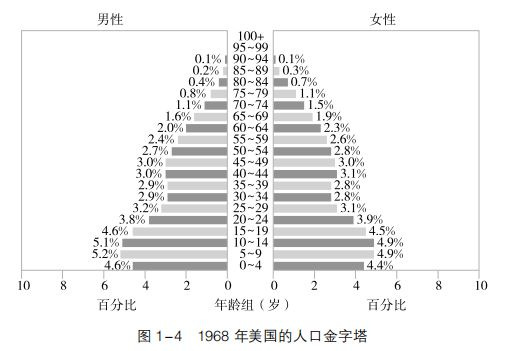

關於代際的看法也非常有用。美國投票年齡之所以變化,是因為整個20世紀60年代青年人為了反對戰爭和爭取公民權利進行過示威遊行,但是美國並非唯一一個經歷這種變化的國家。1968年,法國大學生舉行了抗議和示威活動,要求對大學體系進行改革。他們認為大學體系僵化、不夠完善,無法滿足不斷擴大的大學生羣體的需求。此前10年,法國的大學生數量從17萬增長到50多萬,僅巴黎就有13萬人之多。青年工人、失業工人、煤礦工人、公共交通系統工人、天然氣和發電廠工人、造船廠工人、郵政服務人員,甚至來自財政部等政府部門的公職人員都加入了這一行列。1968年5月18日至19日,超過200萬名工人舉行了罷工,4天內罷工人數增加到900萬。1968年發生的事件揭示了人生階段和歷史時期會在多大程度上帶來政治影響。有很多年輕人是戰後的嬰兒潮一代,但是還有更多的原因。

正如作家馬克·科蘭斯基所描述的那樣:“1968年的獨特之處在於,人們造反的原因並不相同,他們的共同之處僅僅是造反的慾望、造反的思路、與現有秩序的疏離感,以及對任何形式的威權主義的深切厭惡。”科蘭斯基接着列舉了1968年掀起這場革命風暴、引發全球動盪的四個因素,其中的三個因素分別是民權運動擴散、越南戰爭引起廣泛抗議以及電視的發明。第四個因素則體現了人口統計的特徵:“這一代人自我感覺非常不同,懷有強烈的疏離感,拒絕一切形式的權威。”在一些國家,這一代人的數量也更加龐大。如圖1-4所示,在嬰兒潮時期出生的美國人越來越多地進入了成年階段。

我們今天在考察青年和年輕型人口年齡結構的作用時,可以運用一些關於政治制度的理論。雖然抗議和參政是一種民主程序,但是相對於其他年齡段,青年比例較高的國家實現民主的機會非常渺茫。諾亞·布里克和馬克·弗利發現在“阿拉伯之春”中,敍利亞、埃及和突尼斯的青年風險因子都比較高。其中,敍利亞的青年風險因子最高。青年風險因子覆蓋的是勞動年齡人口中17-26歲的人羣。突尼斯的衝突風險已經下降,因為自“阿拉伯之春”以來,達到勞動年齡的青年羣體規模比以前要小;敍利亞的衝突風險則在增加,因為每一個達到勞動年齡的羣體都大於之前的羣體。

理查德·欽科塔經過研究發現,在一個年齡結構非常年輕的國家,如果年青成年人的比例下降到0.4左右(大約相當於年齡中位數29.5歲),它就有一半的機會發展為更加開放的國家。根據欽科塔的研究,如果年齡中位數為25歲或低於25歲,在美國機構評級為“自由”的國家中,幾乎沒有幾個能維持10年以上。如果年齡中位數為15歲,只有大約8%的國家有機會被評為“自由”;如果年齡中位數超過25歲,概率超過30%;如果年齡中位數為35歲,概率上升到75%;而那些年齡中位數達到45歲的國家則有90%的機會。你可能已經意識到存在例外情況———年齡中位數上升並不意味着向西方民主政治的自然過渡。

有些例外情況出現在人口非常年輕的國家,這些國家的“自由”評級甚至維持了超過10年,其中包括馬裏共和國(12年)、貝寧(27年)和加納(20年)。那些在人口老齡化過程中仍保留獨裁政體的國家排除在外。欽科塔和同事約翰·多塞斯發現:“青年人口膨脹逐漸消失似乎能引起改變,但是這種情況只出現在軍事政變後的‘臨時政權’、弱勢的個人獨裁政權或某些民主政體中。”獨裁政權面臨的政治對手最少,到目前為止幾乎不受影響。儘管有必要對年齡結構和政體之間的關係進行更多研究,但是我們幾乎可以得出結論:在接下來的幾十年內,中年及以上年齡結構的國家將會出現更多不同的政體類型。

然而,在這類國家中,年齡中位數在25歲或25歲以下的國家數量正在減少,將從2015年的78個減少到2035年的50個。特別是巴基斯坦、埃及、約旦、敍利亞、海地和南非,如果人口出生率繼續下降,它們將在未來15年內掉出該類別。儘管出生率有所下降,但是到2035年,巴基斯坦人口將增加39%,埃及人口將增加37%,海地人口將增加27%,這種現象被稱為人口慣性。也就是説,由於生育羣體規模大,即使總和生育率下降,人口總量仍然會保持增長。但是在年輕人比例不斷下降的國家,也很少會發生激烈的政治變革。

對這些地區的國家來説,一方面,青年易於製造麻煩、煽動衝突,力求通過重大變革來改變現狀;另一方面,青年是革新者,是爭取權利和進步的驅動力量。地位決定立場。對於獨裁的當權者來説,青年就像一羣需要被壓制的螞蟻。但是,如果是受壓迫者或被剝奪權利者,青年就更像希望,擔負使命引領社會走向更加美好的未來。閲讀文獻資料可能會得出這樣的結論:青年,特別是青年男性,對社會來説是一種不穩定因素。但如果認為這部分人都存在問題,這種觀點肯定是錯誤的,因為這將大批青年為社會所做的積極貢獻排除在討論之外。因此,對這些地區的國家來説,合理的政策目標應該是關注青年的機會,這裏主要是指工作機會。

有時候,問題明明是不作為,結果卻將人口統計當作藉口。法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍和微軟前首席執行官比爾·蓋茨等人都指出過,非洲的人口高增長率與這片大陸的貧困和人口遷移存在千絲萬縷的聯繫。不過,針對這個問題,有人批評説:“青年膨脹理論是西方國家有關人士及其夥伴政權,對高失業率或社會衝突的一種簡單化解釋,因為它將這些問題歸因於人口統計,而不是數十年來失敗的經濟政策。”不要責怪青年,應該把重點放在腐敗、低效的體制和法治薄弱等因素上。這些問題是治理不善的標誌,意味着非洲許多國家的商業投資環境不利,而且它們在這方面沒有取得進展。

用溢美之詞重新詮釋青年膨脹也存在問題。在非洲,整個大陸都極力將青年膨脹重新定義為人口紅利(見第六章),並關注青年人對建設非洲經濟能夠做出的積極貢獻。這麼做的動機是利用所能擁抱的一切條件。一些學者認為這種重新詮釋可能會導致人們對青年膨脹抱有不切實際的看法,不再將注意力放在急需解決的節制生育問題上。這一點我們將在後文討論。

無論在什麼情況下,向成年的過渡可能都非常困難。甚至在一些年齡結構較大的國家,青年都在尋求獨立,卻沒有機會實現獨立,因此他們經歷和表達的不滿要超過社會上的其他年齡羣體。哪怕是在富裕國家,青年的生活也會受到是否擁有政治和經濟機遇的影響。當一個國家經歷了人口轉變,而且青年的數量遠遠超過老年人時會發生什麼呢?政治、經濟和社會動態會有什麼不同?為了考察生育率下降的年輕型人口年齡結構的國家的未來走向,我們現在轉向另一個極端:低生育率、人口老齡化和老年人。

(本文來自珍妮弗·D·朔巴《80億人口——生育、死亡和移民如何塑造世界》一書)