厚宇德:楊振寧談科學家與政治以及科學與哲學-楊振寧、厚宇德

【訪談/楊振寧、厚宇德】

**厚宇德:**楊先生,您好!很高興再次見到您!感覺您的氣色比去年12月的時候好了許多。

**楊振寧:**年齡大的人,自然地就怕冷,到了夏天,天氣温暖起來,身體會比冬天感覺舒適很多。

**厚宇德:**那我就開門見山吧。我今天要請教您的第一個主題與去年12月來見您時有關。那次在您的安排下,我在清華高等研究院作了一個講座,當時您因事未能親臨。報告之後我們 (朱邦芬院士、秦克誠教授、葛惟昆教授、樓宇慶教授等) 一起討論的問題之一是科學家與政治的話題。科學家大體可以分為兩類,如玻恩(Max Born)、費米 (Enrico Fermi) 等,他們更多地樂於做科學研究與教學工作,而不是直接投身於與政治相關的社會管理類事務;有些人則相反,比較擅長甚至熱衷於這類事務,如奧本海默 (Robert Oppenheimer),還有泰勒 (Edward Teller) 以及林德曼 (Fredrick Lindemann,丘吉爾的顧問) 等。這個話題涉及到一個人物是馮·諾依曼 (von Neumann),他和您在普林斯頓時是同事吧?

**楊振寧:**對,馮·諾依曼是我在普林斯頓的同事,他比我大十幾歲。

**厚宇德:**在馮·諾依曼的一本傳記裏,傳記作者説馮·諾依曼有一個極端的觀點,他不僅參與社會政治事務,還積極建議美國在冷戰時期要搞核威懾,呼籲搞先決性打擊。在我看來這是近乎瘋狂的極端想法。這本書中説哲學家、數學家羅素 (Bertrand Russell) 是先發制人戰爭的主要推動者,而馮·諾依曼更加強硬,熱衷於出其不意用核武器先決打擊[1]。您看到的馮·諾依曼,確實是這麼偏激、強橫嗎?

“計算機之父”馮·諾伊曼

**楊振寧:**你講的有些是事實,可你的解釋我覺得可能不太正確。比如像馮·諾依曼、泰勒他們在政治上的見解不是從一開始就這樣的,都是慢慢演變成這樣的。這個演變與整個世界局勢的發展變化有密切的關係。你的解釋把人分成兩類,實際人不是分成兩類的,在兩個極端之間,人的分佈是連續的。

另外,一個人在政治裏的位置是隨時都在改變的。我想是這樣,有些人專門做他自己的研究,不管別的事情;有的人除了自己的研究以外也管別的事情。這兩種不同的人的天性是很顯然的,古今中外都有這個現象。像奧本海默年輕時是很聰明的物理學家,可是他對世界上發生的事情也很有興趣,所以他就參加了很多20世紀30年代美國的左派組織。但是這並不代表他這時要投身於政治,他只是覺得這是一個現代人應該做的事情。而費米呢,對這些也不是沒有興趣,但他不去參加這個組織、那個組織。

回過來説,中國人也一樣,有的中國物理學家喜歡發表對政治的意見,有的不喜歡。整個世界局勢發生改變的時候也影響每個人的發展方向。比如説奧本海默在20世紀30年代跟很多左傾的組織有密切的關係,後來美國政府要做原子彈又選中了他作為重要負責人。所以你也可以説,這就把他一生的命運從本來主要做物理的方向推到了另一個方向。而在這一變化發生之後,他個人的長處在其中得以發揮,但最後也給他帶來了打擊。

所以我想講的就是不能預先固定這個人是這一派、那個人是那一派,他是隨着時間和形勢的轉移而變化的。再比如泰勒,他是我的導師,他做我的老師的時候主要做物理學研究,可是也是因為特別的原因,奧本海默讓他去研究製造氫彈,從而改變了他的人生軌跡。奧本海默讓泰勒去研究氫彈更具有一定的偶然性。奧本海默的真正目的,不是因為他覺得氫彈研究在當時真的是必須要做的,事實與此相反。

奧本海默召集很多物理學家研究原子彈,泰勒是其中的一員,他倆的年紀差不多,他們的關係那時也很好。在曼哈頓工程裏有個理論組,裏面非常重要的兩個人是貝特 (Hans Bethe) 和泰勒,貝特是組長 (厚:他後來獲諾獎了)。對,貝特很有名,他在20世紀30年代寫的3篇長的文章[2],發表在《現代物理評論》(Reviews of Modern Physics)上面。後來到我做研究生的時候,這幾篇文章都成為核物理方面經典的必讀著作,所以奧本海默就讓貝特做理論組的組長。結果研究搞了幾天以後,貝特就來找奧本海默,説泰勒在我們這組裏邊起負作用。什麼緣故呢?貝特説:因為泰勒新的見解非常之多,每天早上來就講兩三個新的見解,組裏的年青人的注意力都被他的新見解給吸引去了,泰勒在理論組裏,使大家尤其年輕人嚴重分散注意力,不能集中到研製原子彈的工作上,這個問題得想辦法解決。奧本海默説:想什麼辦法呢?如果你把他調出呢,泰勒會不滿意。

結果奧本海默就想出來一個聰明的辦法,因為泰勒這個人思想奔放,喜歡思考新的東西。奧本海默思考後説:這樣,把泰勒找來。然後他對泰勒説,你去做一個小組的組長,專門研究氫彈。奧本海默的本意是把泰勒從貝特那個理論組分出去,這樣子一説泰勒非常高興。泰勒就找了幾個人組成一個小組,他是頭,專門研究如何製造氫彈。因為這個緣故,1942年他就開始研究氫彈,這決定了泰勒後來一生的命運。所以你看這裏頭也有一些偶然的因素。奧本海默認為:第一,氫彈是虛無飄渺的,一時做不出來;第二,反正讓他去做這個的話,就解決了貝特的問題。這個事情不但決定了泰勒的一生,而且對整個世界政治格局的發展都有一定影響。[3]

**厚宇德:**您以泰勒如何介入研究氫彈為例,説明科學家對有些工作甚至人生道路的選擇,具有一定的偶然性。而且這往往與外界事態的發展有關。這樣理解也有道理,科學家和其他人一樣,他的想法和抱負等等,不可能與社會完全隔絕。與此有關,前面您説奧本海默與美國當時的各種左派組織有聯繫,後來出現關於他的聽證會,他的這些行為也成了相關聯的證據了,是吧?

“氫彈之父”愛德華·泰勒

**楊振寧:**你講的這件事情發生在1954年。在50年代,從現在看起來,那個時候奧本海默在整個美國,尤其是在華盛頓影響非常大,因為他主持過原子彈,原子彈爆炸以後全世界都非常注意,所以奧本海默在美國的地位尤其在美國國會的影響是非常之大的。

可是後來呢,杜魯門 (Harry Truman) 在1949年下了命令,説是美國要全力發展氫彈,原因是美國發現蘇聯也搞出了原子彈,杜魯門就做出了研究氫彈的決定。決定以後,泰勒非常得意,因為這本來就是他想做的東西,所以他就找人來,請這些年青人跟他一塊來研究怎麼做氫彈。他覺得受了奧本海默的影響,一些年青人都不肯去,所以從1949年,他們關係就變成非常之壞。(厚:原來他們二人的關係從1949年就變得緊張了。) 不是當面吵,是背後。泰勒後來説:我去找這人,這人對研製氫彈不發生興趣;去找那人,那人也對研製氫彈不發生興趣,這些人都是受了奧本海默的影響。

這不是一個明爭,但是一個暗鬥。這個後來擴散到了政界,泰勒因為想搞氫彈,所以他跟美國軍方,尤其是與那時並存的空軍部、海軍部、陸軍部都有密切關係,尤其是空軍對發展氫彈最為積極,因為泰勒跟美國的空軍部、空軍部部長有很密切的關係。美國的軍方要研製氫彈,從他們的立場來看,氫彈發展起來軍隊的力量就變強大。換個角度發展氫彈國家要投入很多錢,其中也摻雜着軍方某些人的私人利益。不管怎麼,泰勒就和軍方尤其空軍搞到了一起。但是他在推動此事過程中,發現有來自奧本海默的巨大阻力,他意識到只有把奧本海默的權力和影響取消掉,他們才能順利發展氫彈。

這就是1954年出現聽證會的背景,他們就去找了艾森豪威爾 (Dwight Eisenhower),在艾森豪威爾的授意下,他的手下人給奧本海默寫了一封信,説是我們要停止你參加美國的國防工作,我們給你一個選擇,第一個選擇是你自動退出,這是最好的選擇。第二個如果你不同意,並選擇要追究政府為什麼不再讓你參加國防工作了,那我們就要搞個聽證會。結果是奧本海默不選擇退出,所以後來就有了聽證會。聽證會是當時世界上的大事之一,所以你看這一切的事情不是預先就能講好這個人是這一派,那個人是那一派;形成這個樣子,與整個國際局勢的發展都有很重要的關係。

**厚宇德:**如此看來,1954年的聽證會的出現,是一步步促成的,可以説與泰勒有直接關係。核心問題是他認為奧本海默是阻礙他研製氫彈的絆腳石。

**楊振寧:**當然與泰勒有很大的關係,但聽證會的出現是有很多原因的,泰勒只是其中一個因素。聽證會上很著名也很有趣的一件事情是:聽證會組織者邀請泰勒來坐鎮,泰勒可以同意,也可以不同意,他的很多朋友不同意他參加,我和這件事情不發生關係,我是他的學生,跟我同時代的泰勒的另一個學生叫做羅森布魯斯 (Rosenbluth),就跟泰勒説你不要去聽證,你去參加當眾講出來的話,引起的是非很大。結果呢,他還是去了。

《奧本海默》中的聽證會劇照

為什麼大家勸他不要去呢?因為這件事情非常複雜,你何必要糾纏在裏邊呢?他一定要去。他後來講,他去之前在旅館的屋子裏,走來走去一直到半夜,思考人家問起什麼他該如何回答,他就想出來一段話。真到了聽證會之後,有人問他:泰勒博士,你覺得奧本海默博士是不是對美國忠誠?於是泰勒就搬出來他在旅館準備好的一段話,後來變得非常有名:“我不認為奧本海默博士是不愛國的,可是他的一些言行我不瞭解,所以假如美國的安全事業不放在奧本海默手上,我更感覺安全。”[4]你看他不説奧本海默不愛國,但是因為不瞭解他的言行,所以國防大事放在奧本海默手裏,他不放心。這句話後來被普遍解釋為:他要趕走奧本海默,這對以後的泰勒餘生影響是非常大的,因為泰勒的性格使他需要朋友,可是他這樣一來,99%的物理學家都不理他了。

**厚宇德:**當年的奧本海默在業內是很有威望,也展示出了出色的領導能力。

**楊振寧:**對絕大多數的科學家而言是這樣的。

**厚宇德:**泰勒這話得罪了奧本海默,也給大部分物理學家留下了極壞的印象。

**楊振寧:**對。説起來泰勒和奧本海默有衝突可能還和另外一件事有關。在20世紀美國科學界有3位重要人物,一個是泰勒,一個是馮·諾依曼,一個是後來得了諾貝爾獎的維格納 (Eugene Wigner)。這三個人我都很熟。他們都是匈牙利人,都是在布達佩斯成長的猶太人,都是重要的物理學家與數學家。他們堅決反共,所以他們反對奧本海默,或多或少與他們的背景有密切的關係,因為他們認為奧本海默是親左派的。所以一個人最後成為什麼樣子,有很複雜的原因,説有的人喜歡與政治發生關係,有的人不喜歡與政治發生關係,就顯得過於簡單。有些人最後的人生結果,並不是他靠自己就能決定的,外部的他人的作用有時候也不可忽略。

尤金·維格納

厚宇德:我以前不知道維格納也是堅決反共的。

**楊振寧:**他也是,他非常反共,還不止於反共。我和維格納非常之熟,他比我大二十歲[5]。1960年代初中國三年自然災害期間,聽説中國餓死很多人。有天我到維格納辦公室討論什麼問題,討論來討論去就講到中國,他説他贊成用原子彈轟炸北京。怎麼講到這上面去的我記不起來了,我想我們一定是在討論物理的問題時,後來不知不覺怎麼講到這個問題。我説中國現在很慘,美國應該幫助中國一下,可是他對於中國的態度很不友好,不但不贊成援助,還支持美國轟炸北京。結果回家後我給他寫了一封信,進一步表明我與他完全不同的態度。

**厚宇德:**您寫這封信還能找到麼?

**楊振寧:**我如果找到這封信可以給你看。維格納是個很喜歡思考的人,他是個很好的物理學家,從研究的角度看,我喜歡他,他是很早提出宇稱,也是最早搞羣論和對稱在物理學的應用。而我也是搞這個,但比他晚,所以我對他很佩服。他個人做人在很多地方我也是很佩服的。但是在政治或對社會的主張上我們有根本的區別。還有一個與維格納有關的故事。在30年代的時候,他從歐洲到美國[6],剛去的時候是在普林斯頓,可是沒有得到永久的位置,所以中間他又跑到別的地方。[7]這也許是1938年或1939年,那個時候我記不準是周培源還是別的誰,就想把他請到中國來。到清華和北大去查檔案的話,應該能查到相關史料。後來這事沒成功[8]。中間維格納去威斯康星大學工作兩年,然後又回到普林斯頓[9]。我不清楚他為什麼離開呢?兩年後又回來。可我知道他好像是對普林斯頓給他的待遇不滿意,所以他就走了。我提這個就是説,他們三人是堅決反共的。可是他們對要不要參與政治的態度,完全是不一樣的。三個人是好朋友,可是在做人態度、言談風度方面卻是完全不一樣的。[10]

**厚宇德:**周培源當時是與西方物理界廣結善緣的知名教授之一。我讀玻恩的傳記發現,1933年後,玻恩曾致函周先生,期待他能幫忙為其學生和助手安排工作。1936年周培源先生也曾回函玻恩,説清華希望得到一位學者,但是當時計劃在對日關係正常化之後實施。事實上接下來日本的侵略更加猖獗,此事也只能作罷[11]。您當年給維格納寫信之後,信函有沒有影響你們之間的私人關係?

**楊振寧:**沒有影響,他沒有回答我的信,事實上他也沒辦法回答我,我的目的是表明我的態度。後來我們還是繼續交往,我請他到我家吃過飯,他也請我到他家去吃過飯,沒有再提這件事。

**厚宇德:**您以前的著述説過,您二位的交往較多,去年您給我的文章中[12]提到了他和約當合作的論文,他的名字寫在前面,但他説實際上約當的貢獻更大。

**楊振寧:**對,這也是他的一個個性,做事誠實。這個故事給我的印象很深,所以我寫下來了。他確實又是個非常誠實的人。[13]

**厚宇德:**維格納算是比您年長一代的人,那一代理論物理學家對他的評價都很高麼?這些只依靠書本很有侷限。

**楊振寧:**這就牽扯到另外一個關係。有很多人包括我在內,對他評價很高,可是又有很多人覺得他不行。理論物理學家對於要知道多少數學有很多不同的意見,像海森伯 (Werner Heisenberg),我猜想他終其一生都覺得維格納不是很好的物理學家,他認為維格納太數學化了。(厚:他對玻恩也是這個態度) 對,他對玻恩是這樣,對維格納更是這樣,因為維格納是個很好的數學家,他對於數學的態度和知識都遠超過玻恩,所以像海森伯年青時就看不起這類物理學家。維格納自己晚年,獲諾獎後講過:我在年輕的時候,我的工作沒有一個被人家重視,今天我的工作不管對不對,都被人重視。玻爾(Niels Bohr)和海森伯他們貶低與數學有關係的物理工作。可是海森伯晚年的時候也改了,他意識到離開數學什麼也做不了。

**厚宇德:**確實如此,這一點我是可以找到足夠的證據材料的。玻恩在哥廷根時,他周圍有多位年輕人厭倦玻恩過多使用數學,甚至可能包括在哥廷根時的費米。我覺得有些學習物理的年輕人有這種想法可以理解。但是費米後來的數學是很強的。

**楊振寧:**對。費米在哥廷根的時候非常不開心,我想最主要的就是海森伯和泡利 (Wolfgang Pauli) 當時看不起他,這對他的自信心有很大的影響,那時泡利和海森伯都非常有名了。後來費米就去了荷蘭萊頓大學,在艾倫費斯特 (Paul Ehrenfest) 那裏呆了半年,他後來講,在這半年裏他恢復了自己的自信心。

費米

**厚宇德:**根據玻恩的回憶,費米在哥廷根的時候表現出了很聰明很能幹的一面。

**楊振寧:**你如果能夠把費米在哥廷根的時候做了些什麼事情寫成文章,再探討下當時他跟海森伯、泡利和玻恩之間的關係,我認為將是非常重要的工作。

**厚宇德:**關鍵如您所説。他和您提到的幾個人或者其他人關係有點緊張,他和玻恩之間倒沒有什麼,這從費米夫人為費米寫的傳記裏邊可以看出,玻恩對費米還是友好的,但也沒説別人對費米不好。

**楊振寧:**我讀過費米太太這個傳記,我沒注意到[14]。

**厚宇德:**在文獻裏目前找不到別人對費米不友好的直接證據,大體上認為是由於,玻恩是內向的,哪個學生主動靠近他,就會與他有更多的交流。可是費米本人也是內向,於是他們之間漸行漸遠或始終保持着距離。對於這些能夠理解但很難論證。

**楊振寧:**在海森伯和泡利的信件中可能會透露出一些信息。你可以在這些信件和當時的文章中找到證據,這是很重要的歷史文獻。

**厚宇德:**您説的很有道理,條件允許時值得留意關注。費米是了不起的實驗和理論物理學家,是兩方面能手的大師。除此之外,我認為他還是一個很理性的人。奧本海默成立原子能委員會,裏面還有西拉德 (Leo Szilard) 等人,後來費米主動退出。他説:我可以不退出,但我不能保證我能做出正確的結論。作為物理學家,他能判斷自己的工作對與錯,但是對於這類人類複雜性的事務,他就感覺沒把握了,不知道自己投出的一票是對是錯,而一旦有這個感覺,他就覺得自己應該退出。這也充分展示了他作為科學家的誠實與求實的精神。

**楊振寧:**我也聽説過這件事。奧本海默對費米的回答很佩服,所以他告訴了我。

**厚宇德:**這是奧本海默直接告訴您的?

**楊振寧:**是他親口講給我的。因為他知道我是費米的得意學生,他去跟費米談了沒成功他回來了。奧本海默很顯然注意到這點,很佩服,所以他把費米退出原子能委員會這件事告訴了我。還有一個與費米有關的故事[15],是關於寒春 (Joan Hinton,1921—2010) 的。她曾在洛斯阿拉莫斯費米的實驗室裏給費米做助手,做的是研製原子彈的重要工作。

晚年的寒春與楊振寧的合影

戰後費米去了芝加哥,寒春成為芝加哥大學的研究生,還沒開始做論文。1947年我們就認識了,她讓我教她中文,她當時沒講為什麼學中文,第二年她忽然講她要到中國去,我才知道她學中文的目的。我還記得很清楚,她要坐火車從芝加哥到舊金山,然後坐船到上海。1948年3月我借了輛車,送她到芝加哥火車站,然後她就開始了中國之旅。她到中國以後我們還通過幾封明信片,可惜都丟掉了。1971年我第一次回國時,有人安排我去大寨參觀,沒想到在大寨恰巧遇見了她,我們長談了一晚。後來有人説一定是政府有意安排的,我覺得不是。那時我為什麼去大寨呢?因為政府部門想讓我知道農業學大寨的成就。她為什麼去的呢,因為她哥哥 (韓丁) 是共產黨員,前幾年回到美國,1971年第一次又回到中國[16],她領着她哥哥到中國的農業區到處轉。所以偶然性很大,不是有意安排。

那天晚上談話時,她給我講了這麼一個故事。1948年想要到中國來時,她説:“我覺得這個事情我一定要告訴費米。”因為她跟費米做的原子彈研究是敏感的事情,她説,考慮了半天最後還是告訴了費米她要去中國。她當時非常之怕,怕費米把她的計劃告訴華盛頓,從而阻止她來華。結果費米沒有告訴華盛頓,就沒有人阻止她。她説:“因為這件事情,我永久感謝他。”她這話我覺得非常重要,所以回到美國我立刻打電話給費米太太,説我在中國見到了寒春,講了這個經過,特別告訴她寒春對費米的感激之情。

**厚宇德:**那我是不是可以設想一下,如果寒春女士的導師不是費米,情況會怎麼樣呢?很可能會結束她的中國之行。

**楊振寧:**她讀研究生的時候和費米很熟,但費米不是她的導師。這件事能很好地展現出費米的人品。

**厚宇德:**20世紀60至70年代,農村常播放關於大寨的紀錄片電影,我是通過電影瞭解大寨的。您當年到大寨參觀,是什麼感受?

**楊振寧:**他們宣傳做得很好,陳永貴招待我,去參觀的都住招待所,寒春也住在那,所以就碰到了。陳永貴帶我們去看大寨人自力更生種的田。

**厚宇德:**結合這幾件事情,我對費米就有了更深刻的瞭解。玻恩説有的科學家忘掉了自己的本職工作,完全投入到政治活動中是過分的,並認為這與人的性格有關。我覺得他的話也有幾分道理。有的人活躍有承擔,有的人就內向而膽怯。

**楊振寧:**這是個非常複雜的問題,對於名利、權力與金錢,全世界不同行業裏面每一個人都有自己的判斷,生活環境與性格不同,他作出的判斷稍微有一點不同,就可能產生人生最後很大的分別,所以最後結果與人的成長環境和當時的社會動盪等等都有密切的關係。在這點上,中國傳統的儒家做人之道,與西方也有一個分別。儒家傳統的修身、禮儀等理念是比較保守的,西方不反對這樣做,但是他們不夠注意,所以他們是比較向外的,儒家是比較向內的,這一點上是有區別的。這種文化區別對人的影響也不可忽視。這種文化區別誰好誰壞也不是一個能簡單回答的問題,在不同的情形之下、在不同的時代會有不同的想法。

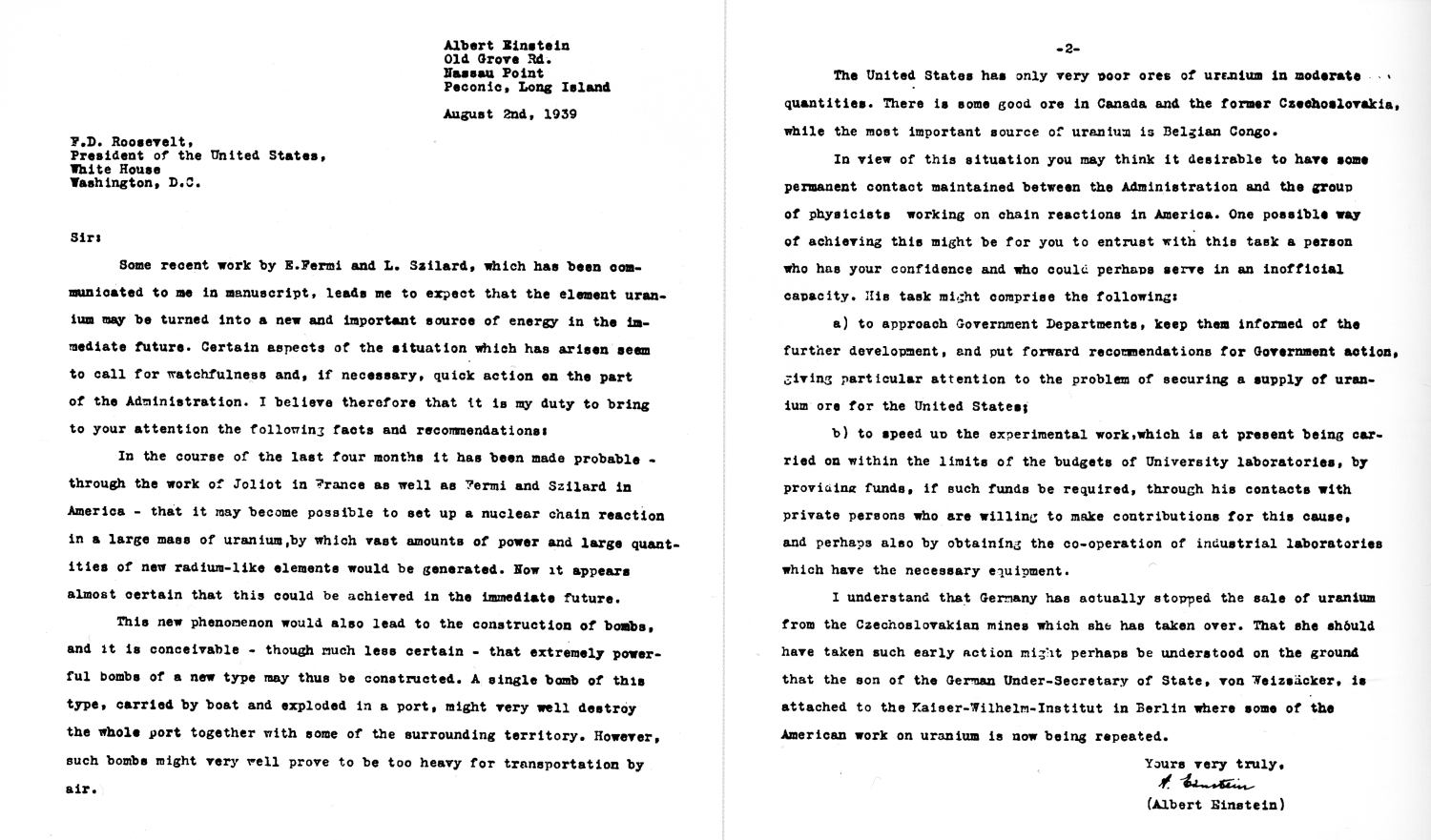

**厚宇德:**既然我們提到了奧本海默、提到了費米和原子彈,這就讓我想起了愛因斯坦。當年愛因斯坦曾與西拉德等人聯名給美國總統寫信,建議研製原子彈。您覺得此信起作用了嗎?

愛因斯坦等科學家給美國總統的聯名信副本

**楊振寧:**我覺得這封信起了作用,但沒起到很大的作用。很不幸的是,中國的學術界有人孤陋寡聞,胡亂發表意見。愛因斯坦的信寄去以後,最初沒有被美國政府注意。這也並不稀奇,因為政府非常之大,它通常不管學術界的事情。愛因斯坦名氣非常之大,可是很多人覺得他是個老先生,現在已經過時了,是一個與世沒有多少關係的人,所以美國政府裏的人對這封信不發生興趣並不稀奇。可是後來我不知道里面具體發生了什麼事情,結果就是美國政府又對這封信發生了一點興趣,所以等到美國開始要搞原子彈的時候,是與這封信有關係的。所以我説這封信沒有產生很大的影響,而且影響不是立刻產生的,可是最後還是發生了影響。我覺得這樣評價最準確。上次我跟你説過彭越的事,他研究原子彈的歷史讀了很厚的十多本書,才寫出很好的文章。中國有些學者不踏實讀書所以孤陋寡聞,這樣發表的意見難免會出現錯誤。

**厚宇德:**您説的很對,其實據我所知中國現在也有些學者研究工作很嚴謹。但是只要有一個人類羣體,就往往存在一個近似的正態分佈。中國的市場經濟早期充斥造假現象,後來商人發現靠欺騙是無法持續賺錢的,所以經濟發達地區自覺地越來越規範了,產品的質量也越來越好。我期待中國的學術界也能如此。剛才説原子彈的事,我忽然產生一個念頭:您導師泰勒搞氫彈時期,您是有機會介入的,為什麼沒介入呢?

**楊振寧:**我1949年離開了芝加哥,那以後17年我一直在普林斯頓,偶爾能見着泰勒,因為他有時候來普林斯頓開會,另外在美國物理學會開會時也能見到,但總的來説,很少。見面時多數時候也就講講hello、how are you之類的。我離開芝加哥以後和他接觸時有幾次較長的談話,談的也都與氫彈研究沒有一點關係。

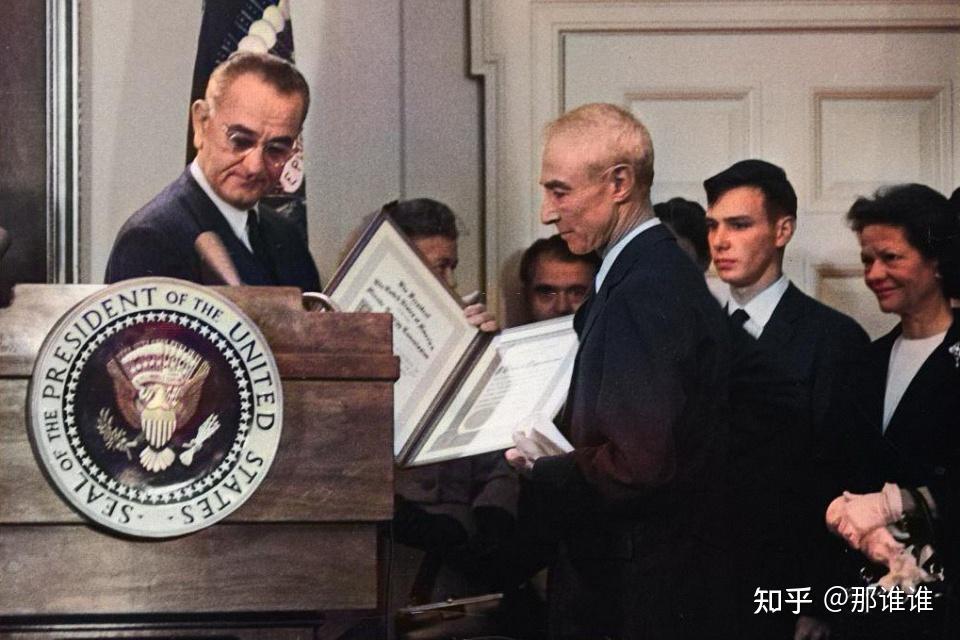

第一次我跟他有比較長的交流,也就半個鐘頭、不到一個鐘頭的時間,是1955年夏天我到伯克利去訪問,他約我談過,談的與核武器沒有關係。記得我們談過的有兩件事情,一個是他問了關於規範場的問題,因為那時我與米爾斯合作的文章已經發表。他大概略微有點興趣,他問了我一點問題,但沒有深入。還有一個是,他跟我説 (停頓思索)……我不記得是我提出的還是他提出的,可能是我提出來的,但是我們談了下面這件事。那時他跟奧本海默的衝突是全世界都知道的,我記得好像是我和他説,我覺得最好他來做點事情彌補一下,怎麼彌補呢?因為他剛剛得到了美國總統發給他的恩裏克·費米獎[17]。費米1954年去世,在他去世前病得很厲害的時候,美國國會通過一個法令,要設立一項恩裏克·費米獎。當時的獎金很多,第一個就給了費米[18],這個獎一直存在,現在還有[19]。

美國總統林登·約翰遜為奧本海默頒發恩里科·費米獎

於是我跟泰勒説,你剛得了費米獎,你為什麼不給奧本海默提名一次呢?後來泰勒為奧本海默提名,下一年奧本海默就獲得了費米獎。可是我猜想這不能歸功於我,我想他自己也想到了,而且我相信別人也一定會提醒他,這是一個很好的彌補方法。但是至少我記得我和他談過這件事。我記得我後來可能還給他寫過一封信講這個事情。

**厚宇德:**您提到了信,我就再次麻煩您,您給維格納那封信如果找到了,一定給我看一看。

**楊振寧:**好的。我再接着回憶泰勒。我和泰勒從來沒有談論氫彈的問題,後來有這樣一個接觸,1971年我到北京,那件事很引人關注,當時美國的報紙都登出來了。他很注意,因為第一我是他的學生,第二當時他在華盛頓影響很大。他有一個外甥是位教授,我和他很熟。他現在我想也快80了,他説他的舅舅要來看他,他希望和我談談關於中國的事情。所以那天他就只請了我和泰勒,到他家吃飯,飯後泰勒把我帶到一間屋子,他外甥領着太太走掉了。泰勒和我單獨談話,很顯然泰勒想要知道中國的信息,我也很願意告訴他。我們談了好幾個鐘頭。講對中國的印象,他是不喜歡共產黨,可他不像維格納那麼激烈,維格納曾講要轟炸北京。

**厚宇德:**説到這裏我想我有必要確認一下,維格納説的是一般意義上的轟炸,還是用核武器轟炸?這個在當時的語境中能分辨出來麼?

**楊振寧:**這個對話比較早,並不是説他們真制定了要轟炸北京的計劃。我感覺維格納這樣説主要是想表達他反對中國共產黨的情緒。但是如果美國政府真的討論這件事情,維格納會支持轟炸意見。那一晚上談的就是泰勒想知道中國是什麼情形,他想知道我對中國是什麼意見。是不是可能他想試探我是不是想回中國?我沒法斷定。他知道我和原子武器沒有任何關係,他會猜想到中國非常希望我回去,不只是做科學的工作,他猜想如果我回中國的話,中國會讓我做原子彈的工作。我想他有試探一下我的意見的可能。

泰勒和美國軍方很熟,軍方可能會讓他試探我一下,這個可不可能呢?這是個非常複雜的問題。因為在美國我是很有名的物理學家,科學界以外的普通人比如美國軍方的人認為物理學家和原子彈是很近的,其實並不近。

再比如説1964年年底我到香港,我父親母親弟弟妹妹從上海到香港,我們見面一起呆了兩個禮拜。後來我回到普林斯頓,當時有個教授,叫做喬治·凱南,是美國外交方面的重要人物,是外交理論界重要人物之一。20世紀40年代美國和蘇聯變成兩個陣營,那個時候美國應該怎麼處理與蘇聯的關係?當時有篇文章發明了一個觀點叫做遏制戰略 (containment policy),就是圍起來不讓出來,這是第二次世界大戰之後外交理論最重要的一件事情,這位作者四、五年前才去世,他比我大幾歲。他後來成為普林斯頓的教授。1964年我與父母分開從香港回到美國,他請我吃飯,問了很多我從父母那裏得到的關於中國的消息,我後來猜想他可能也是想試探一下我與父母接觸是不是想回中國。

喬治·凱南

我猜想這可能是美國外交部讓他試探一下。換句話説,美國政府裏面有人是非常關注楊振寧是不是回中國這件事的。1971年回國前我給美國總統科學顧問寫了一封信,我為什麼給他寫封信呢?我如果不告訴他而忽然出現在中國,有可能產生糾紛,我想不如我事先告訴他一下。我給他寫了信,他回答説很高興我能回國訪問,但不能給我簽證,事實上我當時不需要他幫助。

這件事情過去沒多久,有一個我在芝加哥大學多年未見的同學忽然來看我,我想那時我至少十多年和他沒消息了。他在我家住了一天,我後來猜想他之所以來可能是受美國哪個部門的指使來試探試探的。我為什麼這麼想呢?他在芝加哥大學讀書後做新聞記者,駐在香港,他在香港做了一件事情,是他一生最重要的事情,就是他在香港訪問了張國燾,寫了張國燾傳,這奠定了他在新聞記者中的地位,因為張國燾是個重要歷史人物。所以我猜想他跟美國政府大概有些關係,我後來沒問過他。所以這些人包括泰勒的來訪,我多多少少覺得他們要試探楊振寧是不是要回國。

**厚宇德:**謝謝您結合第一個話題談了這麼多,這其中部分是我以前有所瞭解的,部分是第一次聽説。信息量很大,我覺得我們可以在這裏結束第一個問題了。我今天期待向您請教的第二個問題,是關於物理學與哲學關係的。做實驗物理的人似乎很少有人關心這個問題。部分理論物理學家關心它,如玻爾尤其喜歡做哲學討論,玻恩有時也説哲學是重要的、要求學生對哲學有所瞭解,但他又警告學生不要徹底歸順於任何哲學流派,而要保持質疑和批判的精神。還有部分理論物理學家如費米、費曼對哲學懷有不友好、甚至不屑一顧的態度。我注意到,您以前對此的觀點是,您認為在歷史上較早的時候,哲學對於物理學是有積極意義的,但是隨着物理學的發展,哲學對物理學的影響越來越弱化了。您現在怎麼看待這二者的關係?

**楊振寧:**關於哲學和物理學的關係,是的,在不同的時代物理學界的看法是不一樣的。也就是説,這個關係隨着時代的變遷、隨着物理學的進化是不斷改變的。在19世紀的時候,因為沿襲當初科學叫做自然哲學的傳統,仍然認為科學跟哲學有密切的關係。到了19世紀末年的時候,許多科學家還認為物理學幾乎是從哲學脱胎而來的,尤其是馬赫的影響非常之大。但你看今天,甚至20世紀我在物理學前沿從事研究的時候,實際從事研究工作的物理學家,沒有人關注哲學。這就代表19世紀與20世紀之間,物理學家對於哲學家的哲學[20]的看法有了很大的改變。這個改變呈現在不同的人身上。當然同一時代的物理學家,有的人喜歡講哲學,有人不喜歡講哲學。你講的很對,比如玻爾就喜歡講哲學,費米不喜歡講哲學,有這種不同的分野是不可避免的。這個可能是因為不同人有不同的愛好,問題的關鍵還是看哲學是不是真的指導了物理學的研究,是不是物理學家不能離開哲學。至少從我們這一代物理學家身上去看,我覺得不是。

奠定量子力學基礎的1927年索爾維會議

**厚宇德:**事實上今天發生了翻轉,如您曾説過的那樣,現在不是哲學影響或指導物理學研究,而是物理學在影響哲學發展。

**楊振寧:**是的,具體一點説,我想量子力學的發展是一個很好的例子,量子力學不是從哲學來的,雖然有人認為是這樣的,但我覺得不是這樣的;很明顯量子力學是從研究原子光譜出發建立起來的。量子力學發展起來以後,它反過來對哲學界有很大的影響,這個過程現在仍然在繼續。

**厚宇德:**量子力學關注的微觀世界與宏觀世界存在根本的不同,20世紀前30年這個領域不但對物理學家是陌生的、新開拓的,研究結果對哲學家來講也完全是新鮮事物,所以他一定要吸收、學習、理解這個新事物,這個過程必然會出現。您個人的看法是一個物理學家完全沒有必要先去研讀哲學著作,然後藉助它形成自己的思維方法,從而影響物理學的研究工作。

**楊振寧:**要尊重科研過程的客觀事實,我沒有研究過哲學,我所見過的理論物理學家也沒有人像必須學習和使用數學一樣對待哲學。坂田昌一認為理論物理研究需要哲學指導,我説過[21],我不同意他説自己的研究起源於哲學的觀點,他從哲學出發得不出物理學結論,我認為他越少涉及哲學的時候,物理成就才越大。

**厚宇德:**如此説來,您對於物理學與哲學的關係問題的基本看法,和30年前是高度一致的。謝謝您清晰回答我的問題。

註釋:

[1]威廉姆·龐德斯通著,吳鶴齡譯.囚徒的困境.北京:北京理工大學出版社,2005,5頁。

[2]維格納在傳記中,也提到了貝特1936至1937年發表的這幾篇文章,稱之為“奇妙的論文”。詳見2001年上海科技教育出版社出版的《亂世學人——維格納自傳》第10章,149頁。

[3]曼哈頓工程涉及到一大批一流的有個性的物理學家,人際關係較為複雜,從不同人的角度,都有不少不同的故事。楊振寧先生講述的奧本海默妥善安排泰勒的故事,在泰勒傳記中有一定呼應,如其中説:“到了芝加哥以後,他(指泰勒)沒有分配到什麼具體工作。惆悵之餘,他不停地思索着的腦子又轉回到了氫彈的理論探討上面。”詳見:斯坦利·布盧姆伯格、格温·歐文斯著,華君鐸、趙淑雲譯.美國氫彈之父泰勒.北京:原子能出版社,1991,118頁。

[4]泰勒傳記作者從泰勒的視角出發,認為:“在戰後的年代中,愛德華·泰勒覺得奧本海默的政治觀點不僅令人感到不安,而且有時難以捉摸。”1953年尤其如此。詳見:斯坦利·布盧姆伯格、格温·歐文斯著,華君鐸、趙淑雲譯.美國氫彈之父泰勒.北京:原子能出版社,1991,299頁。如此看來,泰勒的這句名言,不僅是他謹慎智慧而又具有殺傷力的措辭手段,也許至少部分是他內心的真實想法。

[5]楊振寧先生記得很準確,維格納生於1902年,楊先生生於1922年。

[6]維格納自己在傳記中講1930年10月他在柏林收到了美國普林斯頓大學提供的一個學期的講師席位,於是他來到了美國。出於對維格納和幾乎與他同時期到來的馮·諾依曼工作的滿意,普林斯頓大學提出,在未來的5年裏,他們二人可以半年在普林斯頓大學工作,半年去他們想去的歐洲工作。1935—1936年度普林斯頓給維格納提供了全職訪問教授的職位。詳見2001年上海科技教育出版社出版的《亂世學人——維格納自傳》第9章和第10章的147—148頁。

[7]維格納在傳記中説,1936年普林斯頓大學解僱了他。之後威斯康星大學麥迪遜分校為他提供了一個代理教授職位。詳見2001年上海科技教育出版社出版的《亂世學人——維格納自傳》第10章的153頁和157頁。

[8]結合維格納自己的回憶,1938年普林斯頓大學已經再次為維格納提供了教職,由此推斷周培源計劃引進維格納,可能比1938—1939年更早。

[9]1938年6月13日普林斯頓大學再次為維格納提供了數學物理教授崗位。詳見2001年上海科技教育出版社出版的《亂世學人——維格納自傳》第10章,161頁。

[10]楊振寧曾説奧本海默、泰勒等美國科學家鋒芒畢露、標榜自己。詳見:楊振寧.六十八年心路:1945—2012.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2014年版,第233頁。但是楊振寧卻説:“維格納為人謹誠,不苟言笑,與美國科學家盛氣逼人的態度截然不同。”詳見:楊振寧著,翁帆編譯.曙光集.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008年版,第53頁。

[11]詳見2015年第3期《物理》發表的厚宇德文章《對玻恩寫給彭桓武一封信函的譯釋》第187頁。

[12]詳見:YANG C N. Fermi’ s β-decay theory. International Journal of Modern Physics A,2012(3&4),27:1—7.

[13]楊振寧藉此指出了中國學者以及他看到有的中國人,做事説話有欠誠實,他對此有批評和憂慮。

[14]在費米的傳記中,費米夫人寫道:“玻恩本人是親切而好客的。”詳見商務印書館1998年出版的《費米傳》第33頁。

[15]在2008年(當時寒春還健在)生活·讀書·新知三聯書店出版的楊振寧《曙光集》中,楊振寧曾講過這個故事的大體梗概,詳見該書314—315頁。

[16]準確的事實是:韓丁1947年就隨聯合國救濟總署到過中國,並來解放區恢復生產培養農機人員,到1953年他才回到美國。1971年是他離開多年後應周總理之邀重返中國。

[17]資料顯示泰勒獲得的是1962年費米獎,因此楊先生説1955年他們談論為奧本海默提名,時間記憶可能有誤差。

[18]目前的資料顯示費米獎的第一位獲得者是前文多次提到的馮·諾依曼,也許楊先生記憶有誤。

[19]楊振寧獲得了1979年的費米獎。

[20]楊振寧曾指出,哲學有兩種含義,其一為哲學家的哲學;其二是對物理學問題長、中距離(甚至短距離)的看法。這種看法與一個人的風格、喜好有極為密切的關係。詳見1998年華東師範大學出版社出版的《楊振寧文集》第513—514頁。

[21]1986年楊振寧在中科大研究生院(北京)所作的報告中提出過這個説法。詳見1998年華東師範大學出版社出版的《楊振寧文集》第514頁。