聆雨子:《奧本海默》來了,也別忘記我們自己的“原子彈故事”

【文/觀察者網專欄作者 聆雨子】

從《奧本海默》到“兩彈一星”:來自中國的“同題之作”

美國導演諾蘭的歷史傳記鉅製《奧本海默》,上週在中國內地公映。

對這個空前繁榮的暑期檔,此片有資格和分量,來為之畫上圓滿句號,畢竟,此前它在全球已取得8億多美元票房,中國上映5天后收益也突破2億人民幣。

何況9月初正值抗戰勝利紀念日,加上日本核污水排海引發的公共話題,《奧本海默》以二戰、核武器研發、廣島長崎投彈等為故事背景,多少也扣上了實時熱點。

不過,觀眾對《奧本海默》的評價卻呈現了較鮮明的兩極分化:有人大讚其深邃、豐富、表演精湛,也有人吐槽沉悶、冗長、昏昏欲睡。

的確,這電影不以反轉、解密、動作戲、絕地營救、大場面戰爭見長,它角色繁多、對白密集,極考驗觀眾的信息抓取歸納能力,若你僅抱有“看原子彈爆炸奇觀爽一把”的動機,多半雞同鴨講。

但它最大的觀影門檻,體現在與複雜美國政治史的指涉關係上:無論是圍繞在曼哈頓計劃外的美蘇隱性博弈,還是政府、軍方、情報系統和科學界之間錯綜複雜的勾心鬥角,抑或戰後麥卡錫主義盛行、對左派的懷疑迫害,都有其自身的深層邏輯,不為普通中國觀眾的知識結構能迅速理解。

既然這份不習慣來自語境陌生的“水土不服”,大家會很自然把目光轉回本土,轉回同樣擁有原子彈、且同樣為原子彈付出過艱辛努力的“自己的祖國”。

何況,已有不少網友看完電影后由衷感懷:以彼時美國國力,有戰爭緊迫性在前、有從世界各地避難而來的一大羣專家襄助、有20億美元撥款,天時地利人和,尚且如此坎坷才把原子彈研製成功;相比之下,一窮二白、百廢待舉、孤立無援自力更生的新中國,能完成這項偉業,無疑更接近人間奇蹟。

《奧本海默》等於在無意中,用大洋彼岸的他者鏡像,為大家普及了、確證了、強化了本國前輩曾經踐履的壯舉,有多不可思議。

一來二去,全聚焦到一個問題:中國影視工作者,是否也演繹和詮釋過,屬於自己的《奧本海默》?

答案當然是肯定的。

早在1991年,中央電視台攝製《中國神火》,便首次將鏡頭對準原子彈試驗,開此一序列故事講述的先河。

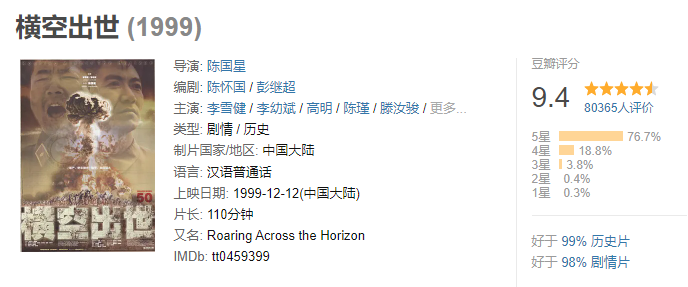

1999年上映、陳國星導演、李雪健和李幼斌主演的《橫空出世》,在豆瓣擁有9.4的超高評分,不少人敬稱其為“史上最牛主旋律”,至今還常常要翻出來“燃爆”一回。

2009年的《鄧稼先》和2012年的《錢學森》,以二位功勳人士的真實經歷及心路為基軸,條理清晰,平靜而紮實,是兩部比較工整的傳記片。

2011年的《五星紅旗迎風飄揚》,40集篇幅,是目前為止最完整、最大體量展示“兩彈一星”工程的史詩正劇。

2019年的獻禮劇《激情的歲月》和《那些年我們正年輕》,則開闢全新視角,主動嘗試了更日常化的表達。

近年國慶檔頗有影響力的、名導與明星薈萃的“我和我的”系列中,亦有兩個篇章將目光投放於此,分別為《我和我的祖國》裏張一白執導的《相遇》,及《我和我的父輩》裏章子怡執導的《詩》。

除此以外,還有電影《絕密工程》(2019)、電視劇《有個地方叫馬蘭》(2019,29集)……

至於其它一些覆蓋面更廣、年份跨度更大的革命歷史題材,也常有部分段落涉及“兩彈一星周邊”,如《東方》《聶榮臻》等,此處還沒統計在內。

它們,共同組成了“我們的原子彈影視家譜”。

百花齊放的敍事探索:來自中國的“殊途同歸”

上述“原子彈影視”,雖沒有諾蘭這般國際一線導演背書、沒有好萊塢的全球娛樂帝國鋪路,卻也同樣百花齊放,以獨特的形態,提供了歷史的“另一種版本”。

但凡做過細讀細觀,即會發現,它們並非像有人談及主旋律宣傳時就必要慣性批評的“臉譜化”、“説教氣”,它們積極地向藝術本體靠攏,嫁接、嘗試了各種影像語言、類型要素、戲劇結構和情感氛圍。

《橫空出世》的一文一武雙雄模式,兩人性格鮮明、職能與經歷各異,從互不服氣、屢有摩擦到惺惺相惜、肝膽相照,提供了足夠有説服力與代入感的角色成長曲線。

《鄧稼先》對鄧稼先遭遇核彈殘片強輻射後致病、飽受病痛折磨離世的描寫,充滿可歌可泣的悲劇美學意藴。

《錢學森》用可觀篇幅表現了錢學森在二戰後遭美國政府軟禁、突破重重封鎖桎梏矢志歸國的歷程,頗具懸念感和傳奇色彩,陳坤、張雨綺等當時的一線偶像擔綱主演,則為之增添了更市場化、親民化的外觀。

《激情的歲月》將核試驗基地中一羣青年科學家的生活與情感作為切入點,探索了嚴肅性大主題下的青春敍事可能。

《我和我的父輩》裏的《詩》,顧名思義地賦予了“理科題材”以詩性的柔韌盛放,暴雨夜兩代人對峙的極致絕望、星月夜兄妹放燈的極致浪漫、結尾處父母唸詩的極致綿長,温柔和感傷中昇華出的堅韌力量,促動人與宇宙融為一體,都是國產電影裏罕見的工巧。

即便拿它們來與《奧本海默》對標,亦有不少潛在的相似。

以《橫空出世》為例:

《奧本海默》有原作小説打底、有較成熟的文字藍本供給改編和拍攝。《橫空出世》同樣有大量第一手資料的收集整理作支撐,主創團隊多次親臨羅布泊核基地考察,廣泛採訪科學家、指戰員等,足跡遍及當年生產核燃料、零部件的諸多保密工廠。

《奧本海默》翔實細緻、現場感好、還原度高。《橫空出世》同樣用了整整60噸鋼材,一比一復現了發射塔、修建了戰壕工事,據説,由於片場太過真實,甚至一度讓外國以為咱要重啓核試驗,上空的監測衞星都增加到十幾顆。

《奧本海默》以政治交鋒為主體。《橫空出世》也沒完全迴避特定年代裏可能發生過的誤會:陸光達接受過家庭和出身的審查,甚至一度被認有“通敵”之嫌,馮石將軍則遠赴北京,以腦袋為搭檔擔保,保證了研究攻關的繼續進行——這份肝膽相照的磊落,倒是與《奧本海默》中施特勞斯等政客對科學家的頻繁掣肘,形成了雲泥之別。

《奧本海默》最被肯定和嘉許的哲學意藴——屬於人的糾結、矛盾與內在掙扎,我們的作品也不是沒有觸及過。

《我和我的祖國》中的《相遇》裏,為了保守自己所參與的原子彈這一國家機密,張譯飾演的研究員主動切斷了與女友的關係,失蹤整整三年。電影無怨無悔地歌頌着奉獻,卻又始終在這三年的痛楚中閃回覆述。最後一幕高潮是羣眾遊行的段落,歡呼的人潮湧來,將研究員和女友吞沒、隔開、越衝越遠、直到徹底分離。

這固然是國家的榮譽、人民的意志、歷史境遇的重任和囑託,但這也是兩個人被從此更改的一生、是命運的捉弄、是沒有墓碑的愛情無疾而終,從畫面到心緒,導演直面了神聖、無悔、勇毅、坦然,直面了個體承擔的悲情,直面了委屈、遺憾、無奈和悵惘。

説完了“一樣”,再來説説“不一樣”。

也許,某種意義上,“不一樣”更能顯出價值,因為,講中國故事,總該提供一些美國人講不出的角度與內核。

集體主義和理想情懷:來自中國的“獨擅勝場”

核武器研發故事,面對一個“元困境”:誰都知道,原子彈是物、是非生命體、是做不了主角的。故而,得找到“人”,將原子彈的故事,變成人的故事。但總歸故事因原子彈而起、又以原子彈為目的,人也只能與原子彈相關,方能獲得資格進入故事。然而,這又容易讓人工具化、元件化、乏味化。

解決方案只能是,把關係變成雙向度,把原子彈的故事和人的故事,整合成“人與原子彈之間的故事”:人造出了原子彈,原子彈反過頭來,也檢驗了人、重塑了人。

由此形成一個內在系統:人和原子彈,在每個環節裏一起互動和共振。

這就導出第一重區別,被選定和原子彈一起互動共振的,是一個神人、超人,還是千千萬萬的普通人。

《奧本海默》的處理大家都看見了,週而復始地拆解一個人,用力極深地扎進和透視一個人。

但我們本土的那些,卻廣泛地、普遍地,散射到了許許多多人。

這與其説是編劇上的考慮,不如説,是社會主義、集體主義決定的方向。正如鄧稼先所説:中國的原子彈絕不是哪一個人能造出來的,絕對是一個集體智慧的結晶。

如果奧本海默是在親歷了美國政壇、輿論、媒體的造神之後,再接受了滅神的反噬,那千千萬萬將青春與熱血灑在西北戈壁上的中國老一代科技工作者,從告別家人到埋骨羅布泊,大約在踏上征途的那一刻,就主動隱沒了姓名、暗淡了榮辱、放棄了一切“被封神”的資格與慾望。

中國第一顆原子彈爆炸成功後,第一時間趕赴爆心的防化兵(資料圖/共產黨員網)

他們更容易被荒疏和忽略,也就更迫切地應當被記錄和言説。

很自然,將目光投向戮力同心、眾志成城的廣大無名英雄,繪製出一代人無計得失禍福的精神圖層,這件事,功德無量。

這才讓那些影視劇作裏,固然有毛主席周總理聶帥的高瞻遠矚,有錢學森鄧稼先錢三強的超羣智慧,但更多的着墨,都在基層科研人員、基地建設者、工程兵部隊、工人、無條件提供支持的當地羣眾們身上。

這些人或者不及奧本海默那樣傳奇,但他們篳路藍縷的貼地前行,自有一種無招勝有招的震撼,效果就是,當他們來到鏡頭畫面的中心位置,哪怕僅僅對真實細節做白描式還原,就能讓激動人心的力量破屏而溢:

沒有計算器和電腦,用算盤珠子推演高精公式;

沒有機械化運輸,用手提肩扛在沙漠中搬運設備;

生活條件惡劣,有人以樹皮為食,有人徒步百里尋找湖泊,風餐露宿、喝鹽鹼水、蚊蟲叮咬、誤食毒野菜……

散射有橫向的(人民羣眾),也有縱向的(下一代):

《有個地方叫馬蘭》主線圍繞工程兵家屬,用“在核試驗基地長大的孩子們”之回憶回訪視角,鋪敍了當年生活、玩耍、闖禍、犯錯、學習的種種,他們既體驗着同齡孩子難以想象的寂寞艱辛,又得以在最近距離親歷奇蹟、與一段偉大事業共同成長,用整個少年時光去漸漸讀懂和理解自己父輩的執着與忘我。

《我和我的父輩》裏的《詩》也從父子關係展開:父親像個傳説或符咒懸浮於半空,帶着深居簡出、諱莫如深的背影,兒子很久都沒明白你到底是幹啥的,卻又不知不覺地,複製黏貼了你的軌跡,“我爸爸和我以前的爸爸都死了”,這句哀傷的台詞,卻漫溢着對傳承的暗示——接下了你的兒子,也接下了你的使命,所以賡續了死亡也輸送了希望。

散射有跨越代際的,也有跨越性別的:

在《詩》這個似乎天然就由男性主宰的環境裏,因為導演的女性身份,它突破了“父輩”原本單一的性別指向:“母親”同樣是“父輩”的一個決定支點。上一代裏的男性很早就離開了,下一代裏的男性默默目送和祝福着,他們更像是某種符號,而在更具體的地方,一寸寸推進着研究精度、終於奏出黃鐘大呂的,也可以是女性。

第一重區別來自“一個人”還是“一羣人”,第二重區別來自:“一個人因為原子彈被迫經歷了什麼”還是“一羣人為了原子彈甘於和敢於經歷什麼”。

《奧本海默》在具象層面揭露了美國的政治腐敗和虛偽自大,揭露了羅織罪名、操弄權術、構陷迫害,在抽象層面討論了人類怎樣和自己釋放的魔鬼共處。

結果就是,它很吝嗇去給出一場完整的理想與成功,它是懷疑主義的。

1954年,奧本海默出席美國原子能委員會安全聽證會。(圖/AP)

但我們的那些,卻是百分百理想主義的,它始終和情懷、奉獻、犧牲有關。我們的那些主角,幾乎從沒發生過奧本海默式的“靈魂拷問”——自我質疑“你賦予人類自我毀滅的力量,這個世界卻毫無準備”,也從沒為“你不能作孽之後還要讓人們同情你”而混沌惶惑,他們強勁,堅定、澄澈。

懷疑主義不一定是虛無,理想主義也不一定是粉飾。

因為理想,在那些時刻,真真切切地飄揚過。

這裏有文化心理結構的原因:《奧本海默》像一種希臘悲劇——電影自身也頻頻以“普羅米修斯”為修辭意象,充盈着西方文化裏的原罪意識,和基督教思想裏對“自我救贖”、“末日審判”的熱衷。

中國的原子彈影視序列則更像我們耳熟能詳的那些古老神話傳説:夸父逐日、女媧補天、大禹治水、精衞填海,知其不可為而為之,天行健君子以自強不息。這樣的傳説樸拙、雄渾、厚重、蒼涼而驕傲,豪邁的事業也必須和人格力量形成對等,由內而外地汲取泉源,後者才決定了前者所能到達的階位和高度,所謂“仁者無敵”,此其謂也。

但更重要的,是時代、立場、國情乃至國本所決定:價值尺度和立意不同,依據的時代背景和輸送的時代情緒也不同,對原子彈本身的用途和定性,也不同。

最直白地説,我們研發原子彈,是維護國家統一和民族獨立,是應對西方帝國主義的核訛詐,它從頭到尾都建立在“人不犯我我不犯人”的前提下,建立在對和平的呼喚中,一切參與者,都對黨和國家有這份信任,也就對自己正在做的事情有這份篤定。

知道自己的發明只是鎧甲而不是魔鬼,知道鎧甲不會被用於殺戮,知道不以欺負和霸凌他人為務,因而,勁往一處使、力往一處用,不會有一段彼此拆台的聽證,也不會有一個“內心都還沒自洽”的功勳。

做了那麼多比較,只是想要説明,《奧本海默》作為當前世界電影最受關注的作品,確有諸多值得借鑑和學習的地方:怎樣在密集且漫長的時間線中避免流水賬、加以更具匠心的取捨和裁選;怎樣在內心戲和文戲裏釋放更多的戲劇張力……但在這個題材裏,我們也不該忘記了本國的探索,和曾經的實績。

它們和《奧本海默》間,體現的主要是“不同”,而非“優劣”,它們站位於不同的語境和訴求中,有着截然不同的創作背景,沒必要“強行拉踩”,也更無須妄自菲薄。

我們該做的,只是取長補短、繼續深耕,認真思考如何在未來更好、也更自信地講述這些,讓“中國的兩彈一星傳奇”,具備更多對世界發聲的力量與可能。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。