迪潘舒·莫漢:別被騙了,這才是莫迪能否再贏2024年大選關鍵

【文/迪潘舒·莫漢,編譯/劉派、張謙和】

中印這兩個最大的新興市場在各自的經濟增長領域中並沒有火力全開。在中國經濟疲軟的情況下,印度作為一個人口就業基礎良好的大型新興市場經濟體,其自身的經濟地位比其他一些新興市場和工業較為發達的國家更令人樂觀。

在過去九年的民選任期中,印人黨中央政府經常強調這一信號信息,給那些在印度不斷增長的潛力上下注的人帶來了“積極樂觀”和“力量”。外國投資者和企業嘗試與中國脱鈎確實增加了轉而投資印度市場的可能性,但這一前景尚不明朗事實上,印度的經濟狀況並非一帆風順。

隨着2024年印度人民院選舉週期臨近,可能會傳出更多關於納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)政府的炒作,聲稱在一眾經濟處境困難、深陷衰退和債台高築的經濟體中,他將印度打造成一個“引人矚目”的明星,領導印度朝着正確的方向前進。但事實並非如此。仔細觀察印度經濟自身的宏觀數據,就會發現另一番景象。

印度總理莫迪(資料圖來源:ANI)

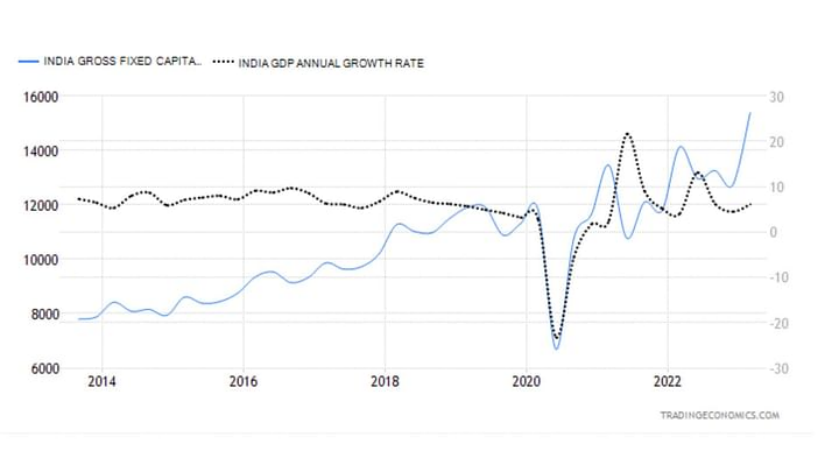

一、國內生產總值增長率和固定資本形成總額

與其説讓人樂觀,不如説是煩惱和懷疑。誠然,印度有着巨大潛力,但有證據表明,人們對現任政府的經濟政策以及經濟中長期願景的政策制定方向並不樂觀,也不抱太大希望。

在過去的十年中,印度的國內生產總值增長率並未真正回升,而是自2016年的後人口震盪效應以來出現了下降趨勢。由新冠疫情引發的全國性封鎖導致印度本已放緩的增長率出現了深度的垂直下滑,此後的復甦呈現為“K”型模式,其軌跡並不平等,因為一些收入羣體(能夠獲得更多要素資源)比那些處於財富分配金字塔中下層的羣體聚斂了更多財富。

來源:Trading Economics(下同)

固定資本形成總額(GFCF)是反映一個經濟體生產能力和(私人)投資情況的關鍵指標,但在2021年後,印度的固定資本形成總額呈波動下降趨勢。固定資本形成總額波動較大也反映了投資需求疲軟和企業產能利用率降低。雖然服務業在後疫情時代的復甦中表現尚可,但工業生產和製造業的增長在創造“良好”就業和更好的增長環境方面仍顯不足。

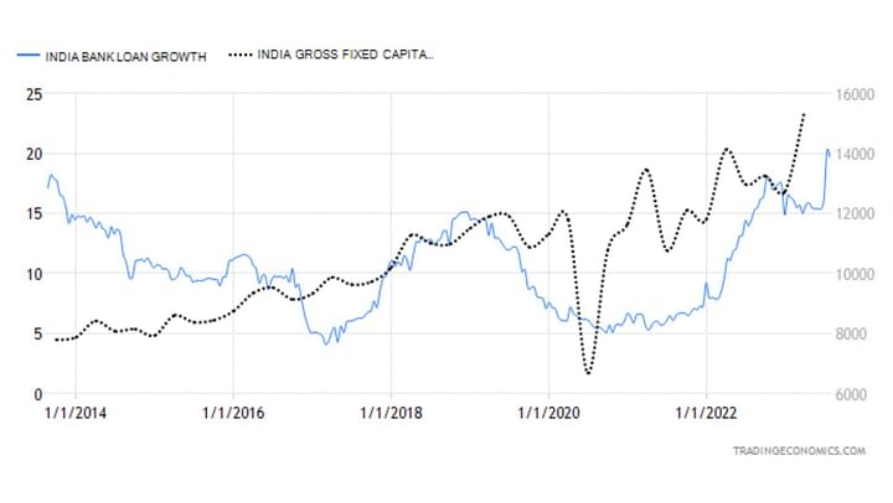

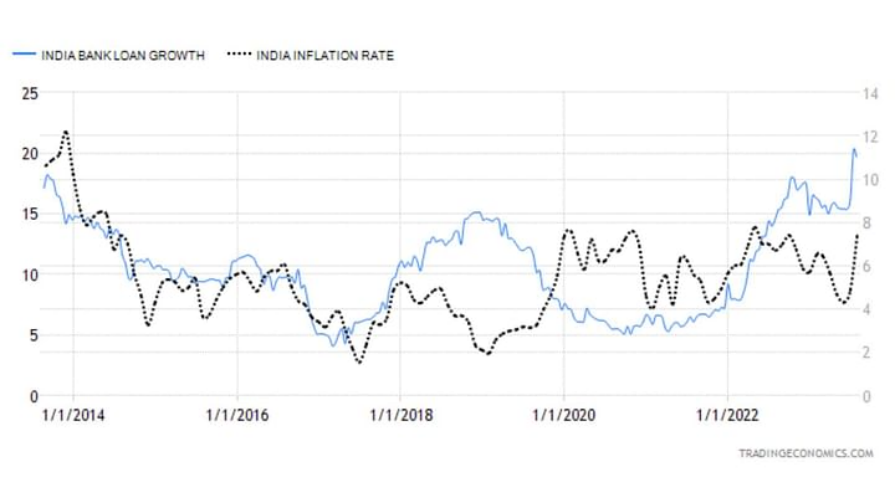

二、銀行借貸和通貨膨脹

從銀行和金融增長的角度來看,一個積極的信號是我們觀察到整體銀行貸款信貸增長正在逐步上升,而在淨資產收益率危機中,這一增長從2018年開始出現下降。貸款增長或可貸資金供應的增加可能有助於GFCF數值的波動上升,但“已實現的增長潛力”仍有很多不明確之處,因為這些數字中的大部分並未積極推動可持續的更高增長軌跡。

與此同時,印度央行的貨幣政策和中央政府財政政策將提升可貸資金。到目前為止,在通脹率不斷上升的情況下,(影響借貸模式的)利率上升將對銀行向私營部門提供更廉價信貸的能力產生負面影響(假設對此類信貸有需求)。

如果我們更仔細地觀察這些數字,印度的核心通脹率從2019年末到2022年中一直高於銀行貸款增長率,而從那時起,貸款增長率已躍升至通脹率之上。不過,在過去幾周裏,通貨膨脹率高企已經威脅到銀行在印度儲備銀行維持現狀(利率)的情況下繼續提供更多信貸的能力。在食品通脹方面,價格模式仍然極不穩定(反映在與均值的偏差較大),使普通收入公民的基本家庭消費籃子變得更加昂貴。這並不是最近才出現的現象。

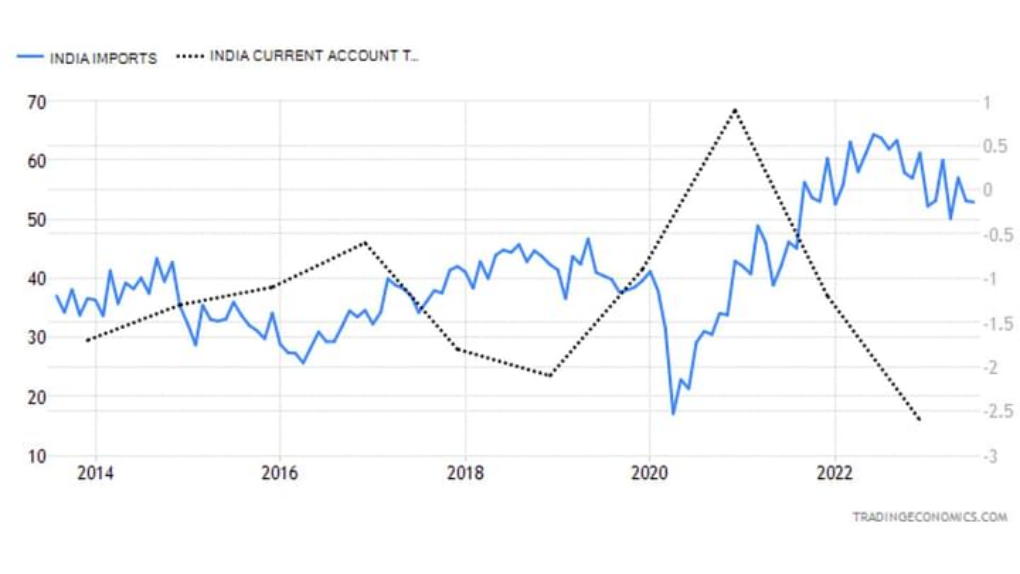

三、消費價格指數、生產價格指數和貿易

細分核心通脹趨勢,自2014年納倫德拉·莫迪政府執政以來,在中低收入/消費階層收入停滯和下降的情況下,消費價格指數(CPI)持續上升。在農村經濟幾乎陷入衰退式放緩的同時,物價上漲使低收入者的處境更加艱難。這也嚴重損害了印度城市中等收入者的儲蓄能力,而儲蓄對於在銀行創造流動性存款至關重要(銀行最終利用存款資本來設計信貸工具和信貸創造能力)。

另一方面,批發價格指數(WPI)從2022年後開始急劇下降,這預示着製造業/工業部門的需求問題加劇了通貨緊縮。私營企業對未來不再抱有樂觀態度(與總理和財政部長所持的樂觀立場恰恰相反),在可預見的消費品和資本貨物需求並未如預期般回升的情況下,他們不會將大量資金投入到新的生產能力上。

貿易方面,出口有所增長,但以進口為代價。經常收支(current account)與國內生產總值的比率惡化到了2014年之前(即印度人民黨執政之前)的水平。這反映出印度的工業和貿易政策未能轉向具有競爭力和比較優勢的領域。本文作者曾多次論證,印度快速增長的服務業不僅有潛力為出口作出更大貢獻,而且有潛力為就業和整體增長作出更大貢獻。

四、2024年選舉後的3個主要挑戰

進入選舉前週期,無論哪方獲得最終勝利,在經濟治理和社會凝聚力作為健康經濟的先決條件方面,下屆政府將面臨三大挑戰:提高全民宏觀就業率,以可持續的方式提高各部門的私人投資(特別是在勞動密集型和創造就業的領域),應對核心通脹和食品通脹的巨大差異,同時管理不斷增加的政府債務、確保財政整頓計劃切實可行。

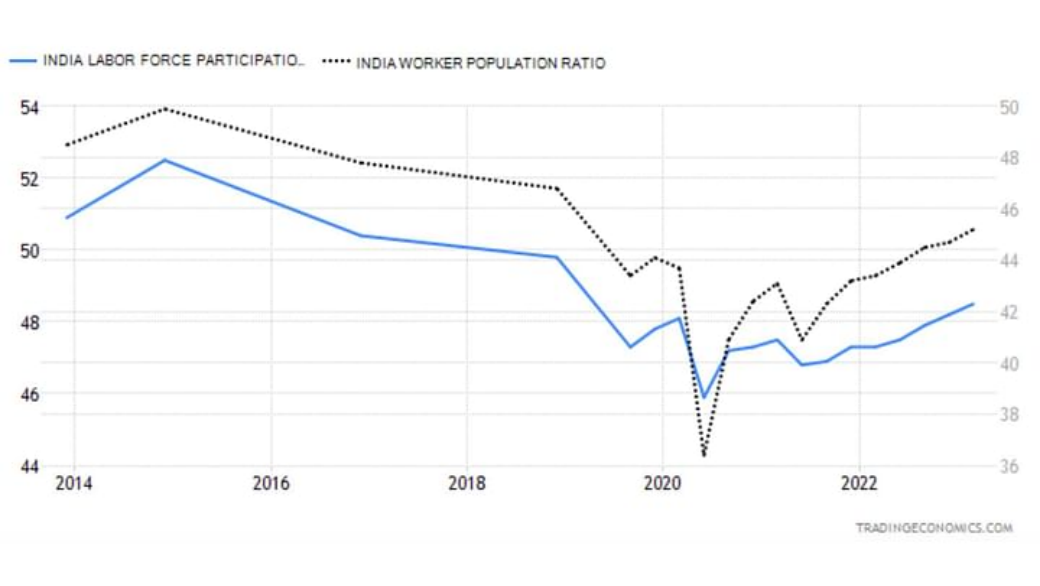

在莫迪政府的全部民選任期中,印度的無就業增長時代只是被延長了。常規部門的高薪工作增長並未達到預期速度,政府也沒有在財政和預算分配中優先考慮解決這一問題。相反,政府資本支出增加的代價是減少了對以就業保障為基礎的福利計劃(如聖雄甘地國家農村就業保障法)的撥款。各邦的資源和工具有限,無法將資源用於工人密集型增長計劃或通過自身的財政干預創造就業機會。莫迪—西塔拉曼領導下的中央政府甚至不承認“創造就業”(和高失業率)一直是個挑戰,因此必須由中央政府來推動許多變革。以就業為重點的社會保障計劃也是當務之急之一。

關於債務問題的第三點需要密切關注。在中央政府支出不斷增加、政府繼續壓榨各邦(尤其是反對黨執政的邦)的財政自主權和借貸能力的情況下,總體外債借貸和政府債務佔GDP的比例令人擔憂。這不僅讓人懷疑預先設計的財政整頓計劃的“有效性”,也讓人懷疑印度人民黨政府的支出偏好是否可行。

人們可能會繼續看到中央政府以減少福利計劃、營養計劃以及其他社會資本需求(如醫療保健和教育支出)的支出為代價,在生產掛鈎激勵計劃(PLI)上投入更多資金,但隨着政府債務問題的日益嚴重(而經濟增長較低時),政府在資本支出和福利方面投入更多資金的財政空間可能會在即將到來的大選之後縮小。

通過壓制有關印度經濟的關鍵數據和獨立評論來操控敍事,對於任何試圖在未來“24年”為公民謀求福利的執政政府來説,可能毫無裨益。在過去的九年中,不僅政策出現了民主倒退、族羣化和少數民族妖魔化、公共機構自治權喪失和中央集權等問題,而且印度經濟的增長潛力也在不斷惡化。

對於2024年大選而言,至少在經濟方面,無論是希望再度執政的印人黨,還是試圖擊敗印人黨的反對黨,或許都需要一個明確、有凝聚力的經濟計劃和經濟變革理論,以解決困擾當前經濟狀況的結構性困境,而不是空洞的樂觀主義和誇誇其談。

(本文編譯自The Quint官方網站2023年8月28日文章,原標題為:For ‘INDIA’ and BJP, 2024 Election Merits Deeper Reflection on Indian Economy。)