殷之光:對以色列來説,巴勒斯坦人是可隨意處置、用後即棄的工具

【文/觀察者網專欄作者 殷之光】

沒有人可以在帝國主義的炸彈與謊言面前保持冷靜。

10月17日,星期二,晚上。在經歷了以色列利庫德集團把持的軍國主義政府連續9天的猛烈空襲、轟炸、掃蕩之後,被封鎖的加沙市幾乎已被夷為平地。被以色列軍國主義政府斷水斷電圍困在加沙地帶的巴勒斯坦人們躲進了加沙北部阿赫利阿拉伯醫院避難。傷者、病人、家屬、醫護人員以及大量流離失所的人們,在醫院僅有的發電機支撐下,竭盡全力,試圖活着。

他們當中的許多人,死在了那一晚。

他們當中的許多人,才剛剛來到這個世界。

不久之後,那些試着從瓦礫中挖出屍體的絕望的人們,再一次遭到了精準的導彈襲擊,他們也死在了那裏。

被轟炸後的阿赫利阿拉伯醫院(圖源 視覺中國)

在4天前,10月13日,以色列軍方下令,要求加沙地幹河(Wadi Gaza)以北,包括加沙市的所有110萬巴勒斯坦人,在24小時內向南撤離。數十萬巴勒斯坦人被驅離他們的家園,被驅趕到沙漠,被驅趕到一片更狹小的空間裏。他們像被鄙棄的物體、像被用盡的器物、像被榨乾的牲畜一樣,被帝國主義殖民者們憎惡、拋棄、虐殺。

以色列軍方向加沙街頭空投傳單(圖源 視覺中國)

與此同時,帝國主義的精英們、帝國主義着手製造的人道主義者們、優秀的被統治者們、以及帝國主義者們本身又將謊言塞到人們的嘴巴里。他們一面表演着殖民者的治理術,表演着“我們不打擊平民”的仁慈,一面又用以色列人民的名義,洗刷着他們對巴勒斯坦人的種族滅絕。

他們不再是納粹集中營中倖存的後人,他們是加沙那座露天集中營的持槍警衞,他們在對那些叫做“巴勒斯坦人”的“人形動物”斷水斷電、扣動扳機時毫不猶豫、冷靜無情,他們正在有計劃地,將加沙變成一塊“無主之地”,並預謀在那塊“空白”的土地上,建立一個純粹的“猶太人的國家”。

他們是那些試圖在美洲、澳洲、非洲有色人種土地上建立起一個個純粹的“白人的國家”的殖民者的精神子孫。他們譴責那些反對他們的猶太人,不忠於這個純粹的理想。他們在所有為受難的巴勒斯坦人言説的人頭上,扣上了反猶的帽子,並試圖將這些人從我們這個社會中驅逐出去——就像他們驅逐巴勒斯坦人一樣。對他們而言,這才是最大的“人道主義”,而實際上,他們卻將種族主義的枷鎖套在了每個人的頭上。

在殖民者口中,帝國主義的暴力永遠是適度的、合理的、人道的,而被殖民者的暴力永遠顯得那麼非理性。“你是否譴責哈馬斯恐怖分子的暴行?”像是一句帝國主義者的咒語,篩選與規訓着每一個嘗試在這個問題上發聲的人。而在帝國主義者編織的世界裏,這個提問永遠只有一個答案。

殖民者們無時無刻不在嘗試創造順從的受害者,嘗試將反抗塑造成非理性的瘋狂。對非暴力運動的聲張,以及對形式上主權獨立的讚頌,讓許多人產生了一種幻覺。彷彿隨着20世紀民族獨立運動浪潮的到來,奴役與被殖民在這個世界上便奇蹟般地消失了一樣。我們更難想象,在21世紀的今天,世界上仍舊有些人——也許是大多數人——雖然獲得了形式上的完全自由,卻一直生活在帝國主義與帝國主義殖民侵略的威脅中。在過去的近半個世紀裏,帝國主義者將這種沒有解放的“自由”與真實的不平等包裝在治理術與發展的幻覺中。

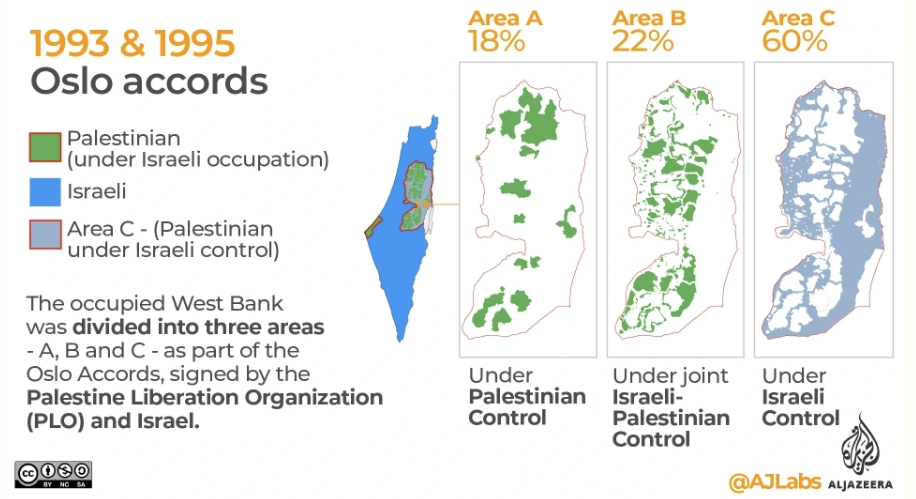

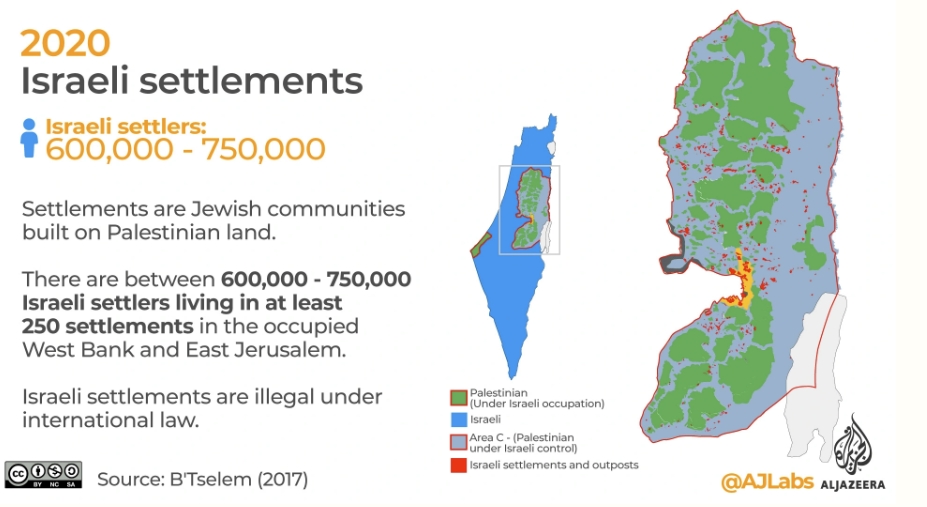

以色列和巴勒斯坦佔領地變化(圖源 半島電視台)

“以色列的經濟連續13年保持增長……顯示出了異乎尋常的韌性……增長速度超過了幾乎所有其它OECD國家……就業率連年保持高速增長,失業率不斷下降……2003年實施的金融財政措施確保了公共債務保持了下降趨勢……税務負擔也在OECD國家的平均水平之下……銀行系統資本與利潤均很充沛……以色列的高科技企業也在茁壯發展……”

上述這段話,來自2016年國際經濟合作與發展組織(OECD)針對以色列經濟發佈的年報。這裏,有許多我們熟悉的關於以色列的經濟神話:高速增長、有活力、高科技……。的確,這幅美妙的景象又有誰會不喜歡呢?雖然,報告中也提到了以色列經濟發展中的薄弱環節之一是經濟金融政策對“包容性增長”(inclusive growth)並不友好。這個委婉的説辭背後實際上反映了一個殘酷的現實:經濟增長的機會並非對每個人都平等;經濟增長的宏利,越來越集中在極少部分人手裏。

今天以色列的“經濟神話”故事從1985年開始。1984年,西蒙·佩雷斯(Shimon Peres)當選以色列總理。這名哈加拿組織(Haganah,即後來的以色列國防軍前身)的成員在1948年以色列建國之後便一直在國防部門工作。1974年,佩雷斯成為拉賓政府的國防部長。而此時,1973年的贖罪日戰爭才停火不久。戰爭結束後,阿拉伯國家開始採取聯合行動,對以色列以及親以美西方國家採取石油禁運。這直接導致西方市場上能源價格飆升。在這之後的十年裏,以色列的通貨膨脹飆升,經濟增長急劇放緩。

1983年,以色列又經歷了一場嚴重的銀行股票危機,股票價格暴跌。為了挽救銀行業,以色列不得不採取國有化的方案,總共花費69億美元購入銀行股票,幫助銀行暫時度過困境。而當時以色列全年的生產總值才不過區區270億美元。

右翼政黨利庫德集團也正是在這十年中組成,並迅速成為以色列政治中的核心力量。在1977年大選中,剛剛成立4年的利庫德集團取得了巨大勝利,將自建國以來便佔據執政黨地位的工黨擠下台,一躍成為以色列議會最大政黨,並取代工黨組成了聯合政府。

實際上,從1967年六日戰爭之後,右翼力量便在以色列政治生活中不斷開始攀升。1969年大選中,右翼的民族宗教黨(National Religious Party)在猶太復國主義左翼政黨主導的議會中獲得了12席。而到了1977年大選時,NRP與利庫德集團聯合,基本確定了今天以色列民族主義加宗教的右翼政治結構。這股政治力量代表的是以色列社會的中產階級。他們當中絕大多數人來自以色列國防軍、學界以及迅速興起的商界力量。

當佩雷斯當選時,以色列的經濟岌岌可危。1984年上半年,以色列的年化通貨膨脹率已經高達400%。到了下半年,這個數字已經攀升到驚人的1000%。大量的資本外流也迅速消耗着以色列的外匯儲備。佩雷斯與利庫德集團組成聯合政府之後,很快開始着手進行經濟改革。

這項被稱為“經濟穩定計劃”的方案包含三個主要方面:首先,要大幅削減財政預算赤字。這一點主要通過削減政府食物補貼來完成。其次,將以色列貨幣貶值20%。最後,凍結包括工資、物價、外匯兑換等所有本幣主導的業務。同時,佩雷斯政府還在美國經濟顧問團的協助下,從美國政府獲得了一筆連續兩年、每年7.5億美元的緊急援助。

在這之後,以色列的經濟開始迅速增長。這種通過私有化而形成的增長迅速在以色列促生了幾個鉅富家族。除了金融、工業與高端服務業的壟斷之外,以色列的食物產業鏈也在1985年改革之後迅速被少數巨頭壟斷。在一份研究中,這種壟斷被稱為“從農業生產到超市”的全產業鏈壟斷。國內低端工業產業衰落,取而代之的是國際資本驅動的高科技與金融服務產業則快速增長。而這類企業可以輕鬆在全球流動。

此外,勞動市場的情況也不容樂觀。隨着以色列經濟增長,勞動力在國民收入中的佔比在不斷下降。工人之間的不平等也急劇擴大。在1980年代改革初,80%的以色列產業工人隸屬於以色列總工會(Histadrut),而在政府行政與經濟政策的雙重打擊下,這個數字到了2010年代已經快速降低至20%以下。

今天的研究者們將這種不平等狀態歸咎於一種叫做“新自由主義”的經濟思想。其特點是以縮減公共部門財政支出、私有化公共服務、貨幣自由化、減税等政策為基礎,通過促進資本全球流動,促進私人資本發展,提高就業率與社會財富收入。而這裏的“新”,彷彿在潛意識中暗示我們,這是一種人類過去不曾出現過的東西。它所造成的問題,也是我們這個時代獨特的經歷。然而,這又是一個帝國主義者創造的歷史幻覺。

實際上,以色列1960年代右翼的興起,幾乎就像是資本主義殖民地社會發展的翻版。彷彿是從天而降的殖民者們,以種種形式來到有色人種的固有土地上,或者通過贖買、或者通過強佔的形式,在這些土地上建立起了屬於自己的社羣。

最初,這些殖民者們用一種近乎社會主義式的合作生產方式,在陌生的土地上開始自己的生活。而隨着殖民地面積與人口的擴大,新的社會分層開始出現。殖民者們自然而然地開始複製起了資本主義的社會經濟組織方式。烏托邦的理想急速讓位於有效率的資本主義等級制。

在這種等級制的秩序結構中,一部分人的經濟增長,必須仰賴另一部分人的貧困化。這種必然導致貧困化的積累過程在資本主義發展初期更多是向內的剝削。內部的貧困化,帶來的是社會的嚴重不平等。在這種背景下,擴張便不僅僅是向外尋找市場,更重要的是需要通過侵佔更多的土地與資源,為本土的人口、經濟壓力尋找出口,並用擴張宏利,來暫時消解本土勞工因不平等而造成的巨大不滿。

正像列寧在他的帝國主義論中提到,帝國主義的國家理由,永遠與其帝國擴張理由密不可分。讓殖民地獨立解放,與讓殖民地牢牢臣服一樣,僅僅是資產階級政治在不同時代的機會主義選擇。列寧記錄了1895年帝國主義者塞西爾·羅德斯在倫敦工人區的見聞。

羅德斯説“我昨天在倫敦東頭〈工人區〉參加了一個失業工人的集會。我在那裏聽到了一片狂叫‘麪包,麪包!’的喊聲。在回家的路上,我反覆思考着看到的情景,結果我比以前更相信帝國主義的重要了……我的一個宿願就是解決社會問題,就是説,為了使聯合王國4000萬居民免遭流血的內戰,我們這些殖民主義政治家應當佔領新的土地,來安置過剩的人口,為工廠和礦山生產的商品找到新的銷售地區。我常常説,帝國就是吃飯問題。要是你不希望發生內戰,你就應當成為帝國主義者。”

今天以色列的內塔尼亞胡右翼政府,與19世紀英國肆無忌憚實行帝國主義政策的塞西爾·羅德斯並無本質的差異。他們都將本國——或者更像是本集團——的生存,寄託在對另一羣人的徹底壓迫上。1985年以色列新自由主義改革之後,以色列政府在1990年代重新開啓了與巴勒斯坦的和平進程。這一“和平”的重要產物之一,就是讓巴勒斯坦市場對以色列全面開放,並將巴勒斯坦的經濟徹底吸收進以色列,成為了一個附着物。

1993年9月13日:巴以簽署和平協議(圖源 視覺中國)

在以色列佔領的巴勒斯坦地區,阿拉伯人與以色列人的經濟高度“融合”。許多巴勒斯坦人在以色列謀生,他們當中大多數從事着低端勞動。正如所有帝國主義的全球經濟關係一樣,巴勒斯坦在經濟上也高度依賴以色列。大約有40%左右的巴勒斯坦勞動力在以色列謀生,這構成了巴勒斯坦經濟的主要來源。但是,對以色列來説,巴勒斯坦勞工僅佔以色列總僱傭人數的6.5%左右。

而隨着以色列新自由主義經濟改革,對勞動力,特別是非工會化的廉價勞動力的需求,為巴勒斯坦佔領地區的人口提供了一條生路。在1968年時,巴勒斯坦的人均收入只有以色列當時人均收入的10.2%。而到了1986年,這個數字已經提高至22.8%。在巴以關係相對緩和的時期,依靠這種關係,巴勒斯坦的經濟年增長約為5%。這在新自由主義經濟中被美化成為一種發展的“涓滴”效應。而每當巴以矛盾激化時,這種依靠為以色列打工的經濟增長模式便立刻萎縮。

然而,新自由主義經濟敍事中從不談及這種全球秩序體系的短時效應與霸權本質。相反,他們將“發展”轉化為一種不帶社會成本、磨滅等級差異的普遍敍事。但實際上,這種所謂的發展背後,僅僅是一種依賴等級剝削與依附性結構的發展模式之一。這種模式的政治表達便是帝國主義與殖民。

事情的發展從來不由着帝國主義者的設計展開。從1980年代開始,伴隨着帝國主義者規訓治理的,是一浪高過一浪的巴勒斯坦人反抗(Intifada)。對在這種霸權結構底端的人羣而言,這種依賴從結構上將被壓迫者徹底變成了可被隨意處置、用後即棄的工具。任何暴力或者情緒的展現,都被當作是對這種霸權發展的破壞。“好巴勒斯坦人”便在這種帝國主義的規訓中產生。同時,人們不能遺忘,這種規訓從來不僅僅對“外族人”展開。在以色列帝國主義政府下的工人也是這種霸權結構的受壓迫者。

就在今年1月,以色列總工會開始了一場全國性大罷工,矛頭直接指向內塔尼亞胡政府的司法改革建議。在抗議浪潮中,內塔尼亞胡政府將工人們稱作為“無政府主義者”。這場抗議也將以色列軍國主義政府內部的矛盾展現了出來。3月25日,在63萬人大集會後,以色列國防部長約阿夫·加蘭特(Yoav Gallant)公開表示,希望內塔尼亞胡暫停司法改革。他稱,“日益加劇的社會裂痕已經滲透到軍隊和安全機構中”。作為回應,內塔尼亞胡將加蘭特解僱。

3月25日,超過63萬人參與集會(圖源 英國衞報)

然而,10月7日哈馬斯襲擊暫時遮蔽了這種以色列帝國主義政府的內在裂痕,在一個統一的軍事目標下,以色列帝國主義迅速完成了向軍國主義的轉化。10月8日,以色列成立戰時內閣,加蘭特迴歸。也正是這個人,將巴勒斯坦人視為“人形動物”,併發出了對加沙地帶斷水斷電的全面封鎖命令。

今天的以色列政權是一座資本主義世界帝國的前哨,也是19世紀資本主義殖民帝國的時間膠囊。它在自由貿易與軍國主義之間震盪。它就像一切資本主義世界帝國的霸權者一樣,用帝國的治理術、幻覺與暴力來消滅解放,維繫自己的歷史。但是,正像薩特在法農《全世界受苦的人》寫的序言中寫到“這些手段有時可能延遲解放,但不能阻止解放。”

1987年12月,就在巴勒斯坦人又一次起義之後,敍利亞詩人尼薩爾·卡巴尼(Nizar Qabbani)寫道:

“政治理性的時代早已遠去

所以,教我們瘋狂吧……”

這種反抗的無望感是新自由主義全球化時代的產物。對全世界受壓迫者們來説,“除此之外,別無他路”(There is no alternative)這個新自由主義的宣言就像是一句讓人絕望的詛咒,堵死了所有通往解放與發展的可能路徑。而就在這個時代之前不久,當看到了新生的中華人民共和國後,被迫流亡的巴勒斯坦詩人艾布·塞勒馬(Abu Salma)寫下了這樣充滿希望的詩句:

“我們進行過同樣的鬥爭,

我們經受過同樣的苦難。

……

現在我們在北京啊,

可以展翅飛翔。

這裏堅強的人民,

都已生出了翅膀。

……

我們團結起來鬥爭,

光榮屬於我們!

我們頭頂將戴上桂冠,

臉上掛滿笑容。

……

當黑暗遮住蒼穹,

宇宙間立刻捲起狂風。

當毛澤東的微笑顯露在天邊,

大地上頓時呈現出萬里晴空!”

當可能性再次在歷史中出現之後,對霸權的反抗便必將重新充滿希望。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。