伊萬·季莫費耶夫:現代外交是否有能力將“混合戰爭”轉化為“混合式和平”?

【文/伊萬·季莫費耶夫 編譯/思達】

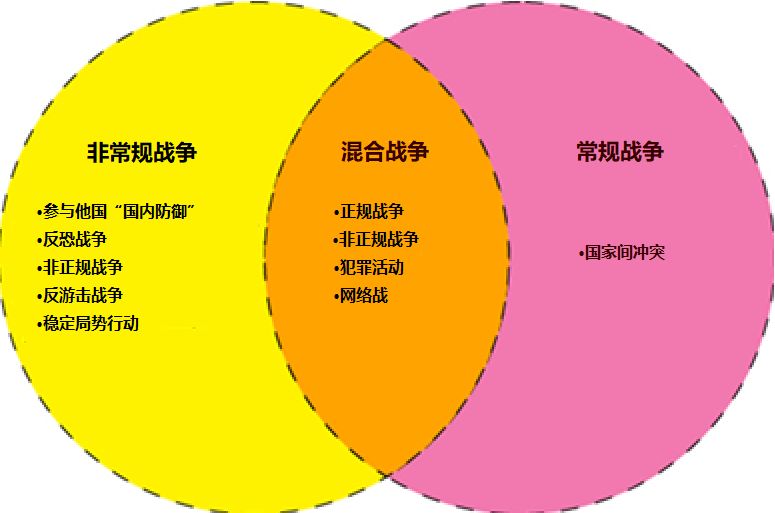

在過去十年中,混合戰爭的概念已在西方和俄羅斯的政治語境中被牢固確立。俄羅斯專家明確指出,這一概念具有模糊性,與其他概念有重疊(如"非正規戰爭"),同時其學科基礎相對薄弱。然而,這一概念被廣泛使用絕非偶然。

用於國際問題分析的概念工具明顯不足,現有的概念無法充分描述國際關係的新現實,混合戰爭概念的迅速傳播是對這種差距的自發反應。迄今為止,這一概念確實存在過於模糊的問題,它更適合宣傳而非科學研究。因此,“混合戰爭"定義所涵蓋的現象需要反思,需要對這一概念進行更嚴格的界定。如果存在“混合戰爭”,那麼它能否轉變為“混合式和平”?現代外交是否有能力就“混合式和平”開展談判,並達成可持續的協議以結束“混合戰爭”呢?

對混合戰爭的相關闡述有幾個共同特點:

第一,發生在國家之間的衝突。一方試圖將自己的意志強加於另一方,迫使其滿足自己的某些要求,改變對方的外交和國內政策。

第二,使用非軍事手段以贏得衝突勝利。出於某種原因,直接使用軍事力量解決衝突在一定程度上被認為是有風險的。因此,會嘗試使用其他手段將自己的意願強加於人。這類手段的範圍極廣,可能與軍事領域有關,包括向別國政治派別、叛亂分子提供軍事援助,幫助對其軍事人員進行培訓等等。同時,混合戰爭的許多其他手段與軍事無關,包括經濟制裁、信息和宣傳活動(包括傳播虛假信息)、拉攏賄賂別國內部政治力量和派別、煽動組織抗議活動、收集各種信息並將其用於敵對目的等等。如今,人工智能在社交網絡中的使用越來越廣泛,這也為混合戰爭增添了新的手段。

必須指出的是,戰爭的發動與協調並不一定是集中式的。其中一些要素是垂直控制的,由統一中心沿傳播鏈條向下傳達決策。但還有許多其他因素是自下而上產生的,例如,一些行動完全可以從最底層自發產生,沒有任何政治企圖。決策中心只需承認這種活動,無需干涉,必要時給予支持和指導即可。分散式的網絡手段作為混合戰爭的模式與集中式作戰方式很好地結合在一起。

當代國際關係的結構性變化推動了混合戰爭手段的發展,特別是在金融服務、社交網絡、數字服務、價值鏈、生產環節等方面的全球化發展以及相互依存成為重要的助力因素。在這些全球化網絡中,各國與全球產品提供者緊密聯繫在一起。由於種種原因,這些全球化產品的提供者大多為西方國家。漸漸地,美國及其他西方國家開始意識到在政治上利用上述因素的可能性。

美國研究人員亨利·法雷爾(Henry Farrell)和亞伯拉罕·紐曼(Abraham Newman)指出,金融等服務可能被用於採集用户信息(如活動喜好、聯繫人信息、銀行交易數據和其他數據)。此外,切斷相關服務也可被用作達成政治目的的工具。最突出的例子就是金融制裁,敵對國家的個別人員可能被禁止進行銀行交易。

俄羅斯與西方之間的衝突在2014年烏克蘭危機的背景下不斷升級,隨着2022年俄羅斯發動特別軍事行動,雙方衝突愈演愈烈。此次衝突具有混合戰爭的所有特徵,對此,雙方長期以來一直相互指責。

俄方抨擊的重點是西方大規模軍事援助烏克蘭,在西方媒體上積極開展反俄宣傳、企圖操縱輿論,煽動和引導社會對抗,直接或間接推動俄鄰國以及俄國內的制度變革,對俄實施單邊制裁,迫害海外俄羅斯人,宣揚偽價值觀,攻擊東正教等。

西方則強調俄羅斯干預其選舉,在俄國內清除異己,阻撓民主改革,操縱原材料和其他產品的價格、採取非正式的經濟限制措施,通過俄羅斯海外廣播宣傳敵視西方的言論,對西方某些政治勢力提供暗中支持,利用教會機構拓展俄利益等。可以説,俄與西方在多個領域都處於相互對立、激烈競爭的狀態。

2014年發生在烏克蘭的顏色革命被視為美國及西方對俄“混合戰爭“的一部分

俄羅斯與西方之間的混合戰爭能被視為一種特例嗎?不能。今天,我們看到中國和美國之間的混合對抗日益加劇。在地區層面,也有很多混合戰爭正在進行,比如在外高加索、中東、拉丁美洲、非洲和亞洲等。從歷史上看,混合戰爭也不是什麼新現象。冷戰期間,信息和經濟領域就曾發生過大規模對抗。今天,由於前所未有的相互依存、信息技術的發展、社會監控工具的擴展等因素,混合戰爭正呈現出新的特點。

此外,混合戰爭——或至少是混合行動——甚至在盟國之間也有可能發生。例如,美國和土耳其是北約盟國。然而,華盛頓卻對土耳其一些個人以及組織實施經濟制裁,並支持反土耳其力量;秘密竊聽盟國領導人的醜聞也時有發生;通過情報機構、遊説團體和當地少數族裔對民主選舉暗中施加影響等等。

顯然,針對盟國的此類行動的強度要小於針對對手的行動。但它們存在本身就表明,權力和脅迫手段既可以用來對付敵人,也可以用來對付朋友。在第二種情況下,它們甚至更加有效。早在20世紀90年代末,著名的制裁政策研究者丹尼爾·德雷茲納(Daniel Drezner)就用實例印證了這一模式,並稱之為"制裁悖論”。

混合戰爭工具在當代國際關係中的廣泛使用,讓我們又回到了托馬斯·霍布斯的經典格言:國家之間的關係註定是無政府狀態。和平狀態是暫時的,隨時可能轉變為戰爭狀態。

混合戰爭的關鍵在於,用慣常的外交手段來控制其進程極為困難。通過締結停戰協定或和平協定結束武裝鬥爭是可能的,但如何通過談判結束混合戰爭呢?即使假定各國政府相互同意其控制下的媒體、機構和團體停止敵對行動,它們能否控制那些以分散方式作戰的人的活動呢?例如,俄羅斯和美國結束了冷戰,但早在20世紀90年代,儘管兩國政府之間關係良好,但個別媒體和民間社會組織仍在積極從事相關的敵對活動。一旦政治形勢發生變化,它們就會獲得政治支持。換句話説,政府可以阻止其可以控制的事情,壓制其可以觸及的事情。問題是,政府機構到底有多大的能力?

另一個問題是,即使在政府控制的混合戰爭領域,也很少有通過談判達成協議來結束這種對抗的外交實踐。系列手段都具有慣性。就取消經濟制裁達成一致似乎很容易,但實際上,取消制裁要比實施制裁困難得多。

例如,美國是最大的制裁發起國。在上個世紀,華盛頓實施的制裁比其他所有國家和國際組織實施的制裁加起來還要多。美國總統雖然可以取消制裁行政命令,但是他在取消國會以法律形式已經通過的制裁措施方面卻受到很大限制。針對俄羅斯的一系列制裁也已在法律中固定下來,不是總統的一個簡單決定就能取消的。也就是説,在制裁這樣一個相對正式的領域,制裁措施因其法律形式而具有可持續性。關於媒體、社交網絡、社會運動和其他混合對抗領域的停戰或和平,我們能説些什麼呢?

混合戰爭的主要問題在於,它很容易開始,甚至更容易加速。要想阻止它,即使不是不可能,也是極其困難的。此外,一場硝煙瀰漫、自我維持的混合戰爭很可能使政治協議和外交努力變得沒有意義。

結束混合戰爭並將其轉化為混合式和平或純粹的和平是現代外交的一個根本性問題,許多常用的外交工具根本無法解決這一問題。此外,外交官本身也已成為混合戰爭的工具,但他們卻沒有阻止混合戰爭的手段,即使他們有這樣做的願望或政治意願。

在混合戰爭中,尋找實現和平的外交工具並非易事。在某種程度上,外交作為一種尋求和平的機制,其前景主要取決於它的解決方案。如果外交官不能找到將混合戰爭轉化為和平的方法和工具,那麼他們在開展談判、尋求妥協、解決現有問題、最大程度減少敵人數量、實現符合本國利益的和平方面的地位將面臨下降風險。

(原文題目:Гибридная война и гибридный мир 原文出處:https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/gibridnaya-voyna-i-gibridnyy-mir/)