于爾根·奧斯特哈默:何謂西方?——一個富有爭議概念的多義性

【文/于爾根·奧斯特哈默 翻譯/陳浩】

“歐洲”和“西方”:異化的程度

本文處理幾個我們習以為常的概念。它基於一項日常的觀察,即我們有時講“歐洲”,有時講“西方”,所表達的意思相似卻又不完全一樣。兩者的區別在哪、這種區別有何意義、有沒有可能把我們此次活動的主題“歐洲時代的終結”用另一種方式表達出來:“西方時代的終結”?

只要對“歐洲”和“西方”這兩個詞彙稍微作一番審視就會發現至少有三點不同之處。首先,人們可以輕鬆地在一張世界地圖上找到歐洲,並標註出其邊界。但是要找到西方的具體方位,就不是那麼容易了。西方在哪裏?它的座標是什麼?從地理上講,它不是一塊邊界分明的地區,而是一片在歷史變遷中邊界始終處於變化之中的羣島,以及一種在政治上以類似方式建構的國家形態。

1789年,法國大革命之前的歐洲

其次,歐洲始終是作為一個地理或者文化實體而存在,但西方卻不是。我們説古代有西羅馬帝國,而不説“西方”。古代中國把帝國之外的蠻族居住的廣袤內亞地區稱作西域,而不稱“西方”。長期以來,西方僅僅是指一種自然方位:日落之處;還有一層衍生意義,即盡頭和往生世界。我們所熟稔的現代西方概念(也就是那個作為實體的西方,也是作為活躍分子而惹是生非的西方,例如到處進行軍事幹預)是何時興起的?這一概念又是如何因時代而變遷的?

最後,“西方”這個詞容易讓人產生模稜兩可的歧義,而“歐洲”卻不存在這個問題。譬如,“西方”顯得具有某種人們所捍衞的尊貴和崇高之義。當我們要展現自身光鮮亮麗的一面時,“西方”指的就是西方文明。但同時也有人堅決反對西方,甚至是憎恨西方。在俄羅斯、伊斯蘭世界和朝鮮就有這樣的人,甚至在中國也有,只是程度略輕。在1930年代,日本和納粹德國反抗一個根深蒂固的“西方”。“歐洲”概念所喚起的極端情緒,迄今為止充其量是表現在狂熱的歐洲民粹主義分子和“疑歐派”人士身上。在我們的政治話語中,如果説某人是“反西方的”,那是特別嚴厲的批評,意味着極端的、殘暴的壓迫運動,以及向西方施壓的國家領袖和政治人物。反西方的立場是靈活的,它既可以變得更加堅定,也可以有所弱化。21世紀初古巴和伊朗在國際政治中的言論,就是一個很好的例子。這兩個國家的官方對西方的侮辱都有明顯減弱的跡象。

“反歐洲”的立場,則不是什麼不可饒恕的罪名,長期以來它只是處於政治包容的語境之內。反歐洲,一般指的是基於民族國家意識而對“布魯塞爾”所具有的表面或實際上的威權持保留意見。20世紀80年代英國首相撒切爾夫人是這一立場的代表人物,後來則有捷克總統瓦茨拉夫·克勞斯或者匈牙利總理維克托·歐爾班。上述三位恰恰不是來自流氓國家。因此,來自歐洲本土對歐洲的批判,要比在國家利益話語中所表達的對西方的批判更加有力,後者是對西方文明及其所形塑的國際秩序的原則性抵制。在批評者眼中,“歐洲”首先是一級官僚機關,它要從他們身上剝奪一些東西:金錢、自由、安全和認同。

1989年,英國首相撒切爾夫人和美國總統老布什在唐寧街10號外

簡單來説,相較於“歐洲”,“西方”的概念具有更多的意識形態和倫理道德的色彩,爭議也更大。即便是在西方國家內部,也是這種情況。西方的擁躉——把西方視為人類歷史上最先進的文明,會被扣上傲慢的歐洲中心主義論者、新帝國主義者,甚至是種族主義者的帽子。反過來,西方的批評者,則容易被貼上對人類最崇高理想的背叛者和説自己國家壞話的人之類的標籤。

不對稱的“西方”形象

在此種情況下,歷史學家具有一種優勢,即通過歷史語境化的手段來擺脱概念引起的紛擾,至少在一定程度上能夠做到。這一手段同樣也適用於歐洲的概念。歷史表明, “西方”最早於17世紀得到了一次文化意義上的含義擴展。那時,西方的概念首次適合用於一個並非僅僅以宗教為底色的統一大陸。“西方”在1648年簽署的《威斯特伐利亞條約》中有一個至今影響深遠的表述,即便該條約並沒有把所有歐洲國家都囊括進去,甚至也沒有能平息歐洲的戰火。隱喻性的題材在當時繪畫和雕塑中十分常見,表現的是歐羅巴女神騎着公牛被其它大陸的神祇所環繞:阿非利加騎着象,亞細亞騎着駱駝。這類圖像直到20世紀早期還被用作帝國主義的宣傳。

“西方”沒有這種圖像資料的配套。人們是如何形象地展現“西方”的呢?是通過北約這個羅盤,還是通過孟德斯鳩或亞當·斯密的肖像畫、丘吉爾或里根的頭像,抑或是駐紮在印度庫什的美軍或德軍的照片?上述答案都不具説服力。就“西方”而言,我們並沒有像“歐洲”那樣的圖像史。在文化史和思想史資料匱乏的情況下,我們只能依賴文本。從零散的史料中,只能重構出一部非常簡約的“西方”概念史。

希臘古甕上的“歐羅巴與公牛”

“西方”這一概念,歷史並不悠久。近年來嘗試書寫西方歷史的史學家們,似乎並不認同此觀點,他們所處理的方式與我在此要做的有所不同。他們追問的是:我們今天所標榜的“西方”所具有的正面特質,最早是何時在歷史上出現的?唯心派史家追尋一神教或民主的蹤跡,並上溯至古埃及或古希臘時期。唯物派史家則對導致後來歐洲和北美成為世界上最富裕地區的經濟學動因的源頭甚感興趣。他們中的個別人甚至追溯到公元前10世紀定居農業的發明。從上述追溯性的重構來看,“西方”的歷史確實悠久。但西方的概念史卻並非如此。如果考慮到以下三點,就會得出這一結論。

第一,當歐洲人越過他們位於歐亞大陸盡頭的歐洲半島的邊界,並遠離他們的大陸而去的時候,“歐洲”的概念已然不夠,需要添加一些新的要素或者需要表述得更加準確,首先想到的就是“西方”。西方的概念是以歐洲的擴張為前提的,即在海外新歐洲共同體的建立。可以説,沒有美洲,就沒有西方。

第二,西方需要它的對立面,它因與其它的概念有所區別才得以存在。一些文化研究者指出,身份認同只能經由“他者”建立在差異的建構之上。我們可以簡單地説:沒有東方,就沒有西方。這句話聽上去有點平淡。但是,歐洲的概念就不存在這種狀況,不是嗎?人們可以在不提及亞洲或非洲的情況下,反覆地談論和書寫歐洲。用萊因哈特·柯塞勒克(Reinhart Koselleck)的話説,“西方”是一個不對稱的概念。説它不對稱,是因為在此概念的內核中嵌入了一種對自身優越的想象。非西方的,始終被視為低劣的。因此,“西方”是一個充滿傲慢的概念。當傲慢的人不愉快的時候,他就會陷入傷感,就如同一枚硬幣的另一面。我們不禁要從概念史的角度去問:西方究竟是從何物區別開來的?

歐羅巴女神500法郎精製銀幣,比利時1999年發行

第三,我們所討論的現代西方概念,如果撇開上文第一點中所提到的“外歐洲”維度,那麼它在空間上的範圍要比歐洲更小。它只包括歐洲的部分地區。或許這一點在當下正發生着變化:阿爾巴尼亞自2009年已成為北約的成員國。但是,俄羅斯卻不是。西方的概念始終能在歐洲境內劃出一道分界線。這道分界線的前身,就是以前天主教與東正教在宗教上的分野。西方的概念,對一個原則上是同質化的歐洲概念產生了內部差異化和彼此隔絕的影響。在西方的概念裏,藴含了一個同樣棘手的“文明”概念,更準確地説是“文明化的”概念。換句話説,如果沒有文明的反差,就沒有西方。

因為上述緣故,在所謂“西方和西方以外的地區”、西歐和欠發達的邊緣地區所表現出來的歐洲的分裂,也屬於西方概念的範疇。在地理上,西班牙和葡萄牙自然位於法國的西方,但是人們長期以來將這兩個國家視作稍遜一籌的南歐國家。自2007年歐債危機以來,這一古老的中心與邊緣的地理格局又再次得到了強化。北美則發生了諷刺性的反轉:那裏本來是美洲大陸上未開化的荒涼西部。美國文化意義上的西方,位於它的東部,也就是大西洋沿岸。

那麼,該如何從概念史的角度對西方進行定位呢?

1760年代至1780年代的美國革命,是以英格蘭和蘇格蘭的法律為名義發動的一次起義,經由英格蘭人托馬斯·潘恩的鼓動而激化,反對的是不列顛的皇權,和(後古典)民主的祖國。在整個19世紀,隨着數以百萬計的歐洲移民跨越大西洋,帶來了新舊大陸之間緊密的往來。不過,我們還是不能低估大西洋兩岸在文化和政治上的陌生感。直到19世紀末,前往美國旅行的歐洲人士,仍然使用着迪士尼樂園遊客的那種戲謔式旁觀者的口吻來進行報道。持續到1865年的奴隸制,反過來在歐洲和美國之間樹立了一道精神隔閡。此後,在美國第一次經濟大繁榮的時候,歐洲的報道中充滿了反對美國人的“唯物主義”和他們自以為是的文化膚淺的鄙視。

美國自由女神像

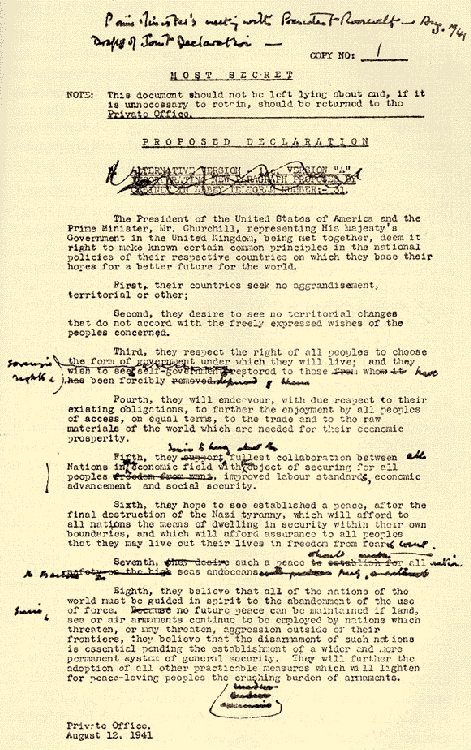

從政治上講,美國與它所源自的盎格魯—薩克遜的母國——英國之間,本身並不存在某種“特殊關係”,在美國與歐洲大陸之間更是如此。眾所周知,1914年一戰爆發之際,美國並沒有出於自發的西方陣營的團結而站在英國這一邊,直到1917年出於冰冷的動機和利益的考量,才這麼做的。在1940年英國單槍匹馬抵抗希特勒之際,為了捍衞“西方的價值”十分迫切需要美國的援助,但是美國卻置之不理。美國直到1941年被日本人襲擊之後,才有所行動。

一個跨大西洋的政治意義上的西方——從1941年《大西洋憲章》的章程開始醖釀——直到1942年初隨着戰爭向全球的蔓延才得以實現。政治上的西方只有不到80年的歷史。它的首要對手是國際法西斯主義,次要對手是1945年之後的蘇聯共產主義。它在當下的對手則相對比較模糊:“伊斯蘭恐怖主義”這個關鍵詞有時可以概括,但也不盡然。每個階段都是為一個開放社會抵禦其敵人(哲學家卡爾·波普爾的話)的過程。

《大西洋憲章》

在其背後還有第二種歷史隱約可見。在19世紀歐洲的自由派和民主派人士看來,所謂的自由西方,是包括美國的。在受到專制國家機器的迫害後(譬如德國1848年的逃亡分子),如果人們願意,是可以在美國找到避難之所的。但是,自由西方的對立面在何處呢?一個自由的西歐形象是在何種情況下興起的?它的對立面不再是奧斯曼帝國、印度或伊朗所謂的“東方專制”了,人們在17世紀對這些是有所畏懼的。更多的是在歐洲大陸內部的專制:沙俄帝國。

作為與大英帝國並列的兩大國際強權之一,沙俄帝國自1820年代以來就在它國境以西的名聲一片狼藉,而且此惡名一直背到19世紀90年代,彼時它通過工業化逐漸開啓了現代化的進程,並同時被已經民主化的法國接納為外交盟友。在此之前,沙皇俄國在西方人的眼中是一個殘暴的軍事國家、俄國人民的監獄——但在18世紀晚期,尤其是女皇葉卡捷琳娜二世時期還沒有形成這種印象,這一負面形象始於熱愛自由的波蘭人。從這個角度來説,“西方”是作為沙俄專制的對立面而興起的。於是,在20世紀初通過反對布爾什維克的俄國,將這一對立面的建構重新激活,也就不是難事了。“西方”作為“非俄國”而存在,這一動機的歷史可以追溯到十月革命。

至於第三種歷史,就是作為“非東方”的“西方”了。這一歷史也有跨大西洋的背景,是更純正的西方。美國在地理上是遠離穆斯林國家的,而且與其往來稀疏(大約到1950年為止)。不過,北美卻是中國和日本勞工的重要移民目的地之一。美國的鐵路軌道主要是愛爾蘭人和中國人建的。美國內戰之後,國內爆發了排外情緒。自19世紀80年以來,美國政府針對亞裔實施了嚴苛的移民政策,而這種移民管制在當時的世界範圍內尚為罕見,必須要説,那是種族主義政策。幾乎同時,對某種“黃禍”的恐懼,開始在大西洋的兩岸興起,絕非僅僅是德皇威廉二世的一個幻想——他臆想着亞洲鐵騎會在某天來襲歐洲。

美國人的東方,首先是在東亞,但是完全可以與歐洲人的東方相媲美,後者位於中東和北非。關於所謂歐洲人的“東方主義”,在過去40年內有大量作品發表。人們所做的工作,無外乎是把歐洲人對穆斯林民族的優越感批得體無完膚,甚至把歐洲的東方學學脈也扣上民族優越感的帽子。在歐洲殖民地那裏,例如英屬印度、阿爾及利亞或印度尼西亞,這成為了一種佔統治地位的意識形態。

歐洲人與伊斯蘭文明之間東方主義式的隔絕,幾乎完全是一種文化上的產物。對於穆斯林知識分子來説,這近乎是一種侮辱。沒有人願意別人説自己的文明是缺乏生機的、貧瘠的、疲軟的,甚至是曾經大國的落日餘暉,不再具有生命力,需要別國的委任統治。不過,在一定程度上,東方主義在政治上是中立的。歐洲人在當時並不把無害的東方視為來自東方(或南方)的政治和軍事威脅,不像對13世紀的蒙古人、16和17世紀的奧斯曼帝國,或者冷戰時期的蘇聯那麼恐懼。在19世紀的歐洲人和北美人眼中,就政治和經濟實力而言,亞洲就從來沒有被當回事。這一點在20世紀上半葉才有所改變,日本意外地崛起成為一個世界強國。雖説殖民勢力始終要防備着當地的起義,但沒有人預判在伊斯蘭世界會出現一股反歐洲的洪流。在1950年以前,甚至是1980年以前,只有極少數的政論家能夠想到中國和印度將來會成為世界強國。關於這兩個大國崛起的預判,都是近年來的事情。與“非俄國”的“西方”不同,“非東方”的“西方”不是政治上的隔絕和切割,而是文化上疏遠的現象。

從外部看西方

上述三種對西方的身份界定——分別與“東方”、“專制俄國”和20世紀國際政治中的“盟國對手”的對立,是如何互相作用的,限於篇幅,在此不展開論述。相反,這裏應該討論一個經常遭到忽視的情況。

我們不應該高估人們對西方價值、歐洲文化遺產和歐洲價值進行反思的頻率和深度。在過去幾個世紀內,它並不是歐洲偉大思想家們的核心關切。就他們當中許多人而言,人們要費很大力氣才能找到他們對歐洲或者西方的思考。只要歐洲人覺得他們比其它地區富強,尤其是在19世紀,就無需再費力去尋找顯示自身優越的證據。這是不言自明的事情。上文中提到的東方主義,也僅僅是某種自創理論的一種觀點。對自身認知的深入程度,是與政治上的不確定性同步的:例如19世紀早期、一戰以後(斯賓格勒的《西方的沒落》成為暢銷書)、二戰以後,以及當下。“歐洲時代的終結?”這一話題再次成為了輿論的焦點。

[德] 奧斯瓦爾德·斯賓格勒《西方的沒落》

上海三聯書店,2006

在西方反躬自問的同時,他者也從外部用犀利的眼光看待歐洲和西方。在19和20世紀的日本、中國和印度,越南、埃及和奧斯曼帝國,都有人十分仔細地研究着西方。在那些地區,亞洲和非洲的知識分子目睹了殖民列強在各自國家的存在,他們的西方形象自然就會因之而變得有所指向性。例如,印度人的西方就是英國殖民者,越南人的西方就是法國殖民者,剛果人的西方就是比利時殖民者,菲律賓人的西方就是美國殖民者。當然,這些知識分子中的某些人,也會關注其它的西方殖民國家。

在那些沒有任何殖民勢力的地方,則是一幅廣角鏡。奧斯曼的精英受法國的影響至深,但也對英國和後來的日本感興趣,它的軍事顧問則主要來自德國。日本人在1860年以後派遣了一系列的大型使團,周遊歐洲和美國。他們把世界看作是各種國家發展模式的超級市場,可以擇善而從:從這裏學習法律和軍事制度,從那裏學習技術,再從另外一處學習音樂和歷史,只有亞洲國家不在考慮範圍之內。中國和暹羅緊隨其後,只是規模略小。他們都採取一種有選擇性的西方化政策。今天的中國在全境實施150年前開始的這樣一種西化戰略。

我們必須要清楚,在西方以外的地區——首先在日本——早已興起了目標明晰的針對“西方”的評估。所謂的“西方”,不僅是“歐洲”,因為美國在東亞的出現和存在,要比在中東和近東早一個世紀。美國於1844年與中國簽訂《望廈條約》,在接下來的幾十年內往清朝派遣了數以千計的傳教士。1853-1854年日本開埠,隨之而來的是一支美國艦隊。總之,在東亞人們很早以前就已經與歐洲和美國打交道了。敏鋭的觀察家對西方內部不同文明模式之間的差異瞭如指掌,也能分辨出不同的帝國主義政治體的風格。在語言上,也已經有催生了大量有關西方的術語。

值得注意的是,非西方的知識和政治精英,很少用一種愜意冥想的方式來對待“西方”。有時候,西方在軍事和經濟上具有侵略性,於是就出現了一個問題,那就是儘量要用西方自身的先進武器來對付西方。有時候,西方又是確實是值得欽佩的。在19世紀,西方自身的訴求,即成為世界範圍內領先的和標杆的文明,多少是實現了,並且在一定程度上內部化了。其它的一些過激的主動西化的行為,例如採用歐洲的服飾和建築,在此就不再贅述了。

外部他者對歐美西方的評價,要比英國人、法國人、德國人或美國人單方面的自我定位,要顯得更加矛盾。西方既有優點,也有缺點。首先,非西方人士會發現一個根本性的矛盾、一個巨大的偽善:西方人雖然有民主、平等、人權和公民權,但是他們卻不在自己的殖民地落實這些。

不僅理論上,而且實際中也存在這樣的問題(至今存在),如何吸收西方的優點,但不改變自身的本體。自19世紀中葉以來,亞洲就有一批仁人志士開始探索西方化的道路,他們當中很少有人主張全盤西化。相反,他們的終極目標是,把西方化進程的控制權掌握在自己手中,至少要對西化的前提具有發言權。在這方面,土耳其、伊朗和中國至今都是很好的例子。

未解的問題

我的結論,恐怕要讓在座許多聽眾的期望都落空了。我對拉美隻字未提。社會學的時髦詞“現代性”,也沒有出現。最重要的是,我沒有重複所謂西方的成就和美德這一陳詞濫調,以及這一論調自18世紀以來是如何以不斷翻新的花樣呈現的。我也沒有從發生學的角度把“西方文明”從古典時期梳理一遍。這些,有專門的權威人士去做。

不過,我可以提煉出三點結論。

首先,認為某些東西“只在西方有”的論斷,是要存疑的,它們並不是基於實際的比較而得出的結論——至少要對另外一種文明有深刻的認知。如果沒有這種認知,往往就會用一種生硬的非黑即白的思路去解釋那些模稜兩可的現象。於是,西方的個體主義與東方的集體主義相對;啓蒙的西方與混沌的東方相對;理性的西方與矇昧的東方相對,等等。我們應該避免這一類刻板印象。

其次,即便是在地理上的西方內部,關於“西方”在政治和文化上的屬性,也是始終有爭議的。在第一次世界大戰期間,法國人和德國人互相希望彼此從西方陣營驅逐出去。著名的德國教授在宣言中呼籲,要把歐洲的(準確地説,是德國的)“文明世界”從法國和英國佬手中解放出來。在美國總統小布什及其國務卿拉姆斯菲爾德執政期間,人們在考慮超越大西洋框架的事情,把西方陣營推向了分裂的邊緣。如果還記得他們在我們“西方”當中代表了一股影響深遠的思潮,那麼代表美國利益的那些民族主義者就不會博得多數歐洲人士的同情。烏克蘭與西方的關係是什麼樣的:前哨、橋樑,或者壓根就是冒牌貨?還有,什麼才算是“西方的傳統”?蘇格蘭裔的哈佛大學教授尼爾·弗格森(Niall Ferguson),作為當今歷史通俗讀物最成功的學者,從一種激進的市場自由主義角度,將整個社會主義(尤其是馬克思主義)——即便不是社會民主和福利國家,從西方的歷史中剝離了出來。可見,“西方”是一個彈性很大的概念建構。

Niall Ferguson, Der Westen und der Rest der Welt. Die Geschichte vom Wettstreit der Kulturen, Berlin 2011

最後,毫無疑問,有許多文化要素是在歐洲“發明”的,它們後來成為了普世的準則,但是事情並沒有這麼簡單:因為它們都是由帝國主義霸權強制實行的,例如地中海世界的基督教、人權思想、三權分立的思想、奴隸制的廢棄,等等。當提到上述成就的時候,今天的歐洲敢對其中哪一項宣稱有權利?歐洲對其中的哪一項擁有知識產權嗎?歐洲有權讓人對它感恩戴德嗎?它會得到回報嗎?

最後我們來回答:“西方的時代”終結了嗎?

作為歷史學家擁有一項道德上的優勢,那就是不必對未來作預測。只有很少極有預見的預言,後來真正實現了的。幾乎沒有人在1780年預言1789年會爆發法國大革命,更沒有人在1980年預言蘇聯和蘇維埃帝國主義(譯按:指東歐社會主義政權)會解體,它們在11年之後卻從世界舞台上消失了。在2008年之前預言會發生一次全球經濟危機,以及在2011年3月11日之前預言到日本福島核泄漏將會成為第二個諾爾切貝利的少數幾個人,都被視為烏鴉嘴和掃把星。慎言未來,是智者的戒律。下面,我只能勉而為之。

我們應該對所謂“緩慢衰亡”的陳詞濫調保持懷疑,它是與歷史循環論捆綁在一起的。當然,確實存在某種衰微:例如拉丁語在歐洲的式微,或者去工業化過程中製造業的衰落。歷史學家對這些現象往往都是後知後覺。文明及其所形塑的時代,更常見的是在瞬間坍塌。坍塌的原因有傳染病、自然災害、革命和戰爭,甚至還可能是技術革命的影響。這些原因中沒有一項是能夠可靠地被預測到的。我們可能站在歐洲或者西方時代的終點卻對此渾然不知。

如果西方的時代終結了,會發生什麼呢?這個問題有點幼稚,因為毫無疑問地可以預見,總會有人來“統治”世界或者主導世界的。一時間,這種想法變得時髦了起來。2011年最暢銷的歷史學書籍,是加州考古學家伊恩·莫里斯(Ian Morris)寫的《誰統治世界?》許多人信奉有關世界帝國輪替的古老信條,相信在歐洲時代(值得注意的是,很少説“美洲時代”)之後必然是一個亞洲時代。

[美] 伊恩·莫里斯《西方將主宰多久:東方為什麼會落後,西方為什麼能崛起》

中信出版社,2014年

然而,一定會是如此嗎?作為當下唯一能夠實現崛起的國家,中國是否真的有意奪取在國際關係和軍事方面世界主宰者的角色,就像大英帝國在1880年以及美國在1960年(譯按:指美國參加越戰)和1995年(譯按:指世貿組織成立)所做的那樣?中國會把它對正義政治和美好生活的理解,或者簡單地説:它的理念和價值,強加或者強迫給世界其它地區嗎?我們是否都走上成為孔子信徒的大路上?是否如某些媒體和智庫所猜測的,龍和鷹的終結一戰將不可避免?這些都是存疑的。

當歐洲不能阻止令其不悦的事情發生之際,歐洲的時代就終結了。但是,這在很長一段時間內是不會發生的。當統一的西方再也不能阻止令其不悦的事情發生之際,一個西方的時代可能也就終結了。但是,很多西方的東西仍然在世界上佔有一席之地,特別是歐洲—美國的西方所擁有的一項極具影響的發明:消費社會。消費社會已經成為了“後西方”和“全球性”的產物了。