王波:“圖斑整治,我連自己都不能説服”

【文/王波】

一、圖斑整治之“拔樹”任務

今年5月份,筆者來到北方某省份一個普通鄉鎮調研。當我想要了解該鎮規劃辦的主要工作內容時,我被忙碌的工作人員帶到了一處執法現場。出於好奇,我詢問了此次外勤的工作任務,帶頭的幹部利索地回答了兩個字:“拔樹!”

一番詢問,我得知了他們正在進行耕地流出整改工作。

2019年以來,為了更有效地保護耕地、保障糧食安全,全國範圍內推動耕地流出整改工作,打擊各種違法佔地行為,保證耕地數量。其工作方式主要是通過衞片執法,也就是通過衞星拍照的方式判斷土地用途是否發生變化。

具體而言,衞片上耕地影像呈現綠色,若在耕地上動工建房,影像就變成土黃色,變更作其他用途也是同樣的道理。一旦某個地方有變化,系統會自動提取圖斑。這些衞片會下發到基層,基層根據這些衞片上的圖斑信息到現場進行執法。而如何判斷是否為耕地,則依據2009年第二次全國國土調查(簡稱二調)以及2019年第三次全國國土調查(簡稱三調)的統計數據。

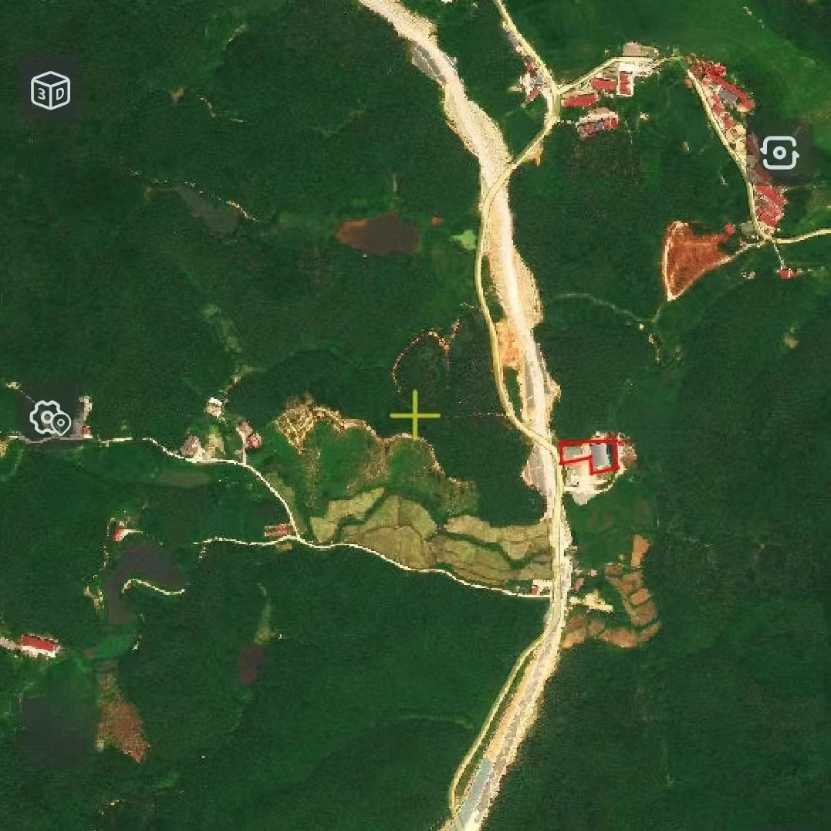

某處的衞片,其中紅色的方框部分是需要整改的地方

這次鄉鎮工作人員處理的正是一處上級要求處理的圖斑——一片幾畝的林地。規劃辦工作人員介紹説,現在這裏種了樹被衞星拍到,對比三調數據此處應該是基本農田,因此必須拔樹整治。

經過了解後,我發現實際的情況遠比這複雜。

要求整治的所謂“耕地”的周圍都是林地,為什麼僅僅這幾畝地被劃為耕地呢?其實最開始此處為耕地,此地在2019年之前為了防風沙曾大力推行平原造林,這塊耕地被轉變成林地。隨後,為了保持耕地面積相對不變,一些土地被劃成基本農田,此處的耕地就是當時強行從一片林地“挖出來”的耕地。後又因為此處臨近公路處有墳地,為了美觀,當地政府又在“耕地”上種了樹木,成為了林地,而且他們通過二調數據發現此處確實是林地。這也是現在林地的由來。

但是問題來了:首先,三調在當時的時間節點上將此地劃為基本農田,與二調林地的劃定產生衝突;其次,種樹的時候樹苗不大,衞星認定這是農田,也就不做處理,但是等樹苗成形之後,衞星就認定是林地。因此目前林地必須整改。

就這樣,在上級的嚴厲問責之下,規劃辦的幹部必須趕在當天中午12點前將幾畝的樹苗全部拔掉,平整後變成耕地。當天上午規劃辦統籌林業局帶來十幾個人、幾台挖掘機將林地變成了耕地。短短几年,這片土地的性質經歷了耕地-林地-耕地-林地-耕地的變化,讓人苦笑不得。

更讓人感到魔幻的是,林地還原成耕地之後按規定不能撂荒,必須種上糧食作物。但是本村的農民在平原造林之後早就不種地了,政府必須想辦法求着農民去種地,在必要時甚至需要“出錢僱人種地”。

整治樹林的現場

二、精準技術的不精準

“拔樹”的案例雖然極端,但是它具有典型性,是當前國土治理領域困境的一個縮影。除了以上提及的地區,筆者七、八月份在中部兩省的兩個鄉鎮也觀察到了類似的現象。鄉鎮幹部普遍對耕地流出和衞片執法工作叫苦連天。

保護耕地主要有兩個指標:防止基本農田“非糧化”和防止一般農田“非農化”。在基層,具體表現為防止農民佔用農田種樹、搭棚、挖池塘養魚、建房、修路等違法行為。是否存在違法行為,用衞星一拍,再對照三調數據,很快便可確定。如果違法事實判定精準,那麼基層執法人員實際上並不存在壓力,依法辦事即可。

但是,最擔心的是,違法的判定往往並不精準。這種不精準是由於多種原因導致的,主要有以下幾點:

一是二調與三調的結果相沖突。

在H省,鄉鎮幹部表示至少30%耕地流出的任務是由於第三次國土調查結果失真導致的,例如錯把墳地、林地、建設用地劃為耕地。

為什麼會錯劃?原因很複雜。部分因為技術落後,例如在衞星識別精確度不高時,田間的道路被認定為耕地,等技術進步之後,衞星拍到了硬化的道路。單從“圖上對比”來看,田間突然多出一條路來,顯然是違規佔用耕地,但是實際上完全不是。

除了技術落後,自上而下的國土統計工作與熟悉情況的地方人士銜接錯位,也是失真的來源之一。在J省的某鄉鎮,出現了村莊集中居住區中心某塊地被劃為基本農田的情況,其原因是:農民在預備建房的宅基地種上蔬菜,自己則長期在外務工,攢夠錢回來建房。三調時,由於周圍鄰居無人為其解釋,下鄉統計的工作人員誤將這塊地劃為基本農田。

各種原因導致的兩次調查結果相沖突,為了把握耕地紅線,基層在執法中往往同時參考兩次調查的結果,一處地方但凡有一次調查中被劃定為耕地,那麼就按照耕地處理。這種衝突給基層執法帶來很大的困擾。

二是衞星監察的不精準。

除了兩次調查結果相互衝突,衞星監察的不精準也是基層幹部吐槽最多的。

近年來,國家加強了衞片執法的力度。從調研來看,部分地區衞片下發頻率由一個季度一次變成一個月一次。

衞星拍照能夠精準捕捉到土地上的變化,再以生成圖斑的形式下發到屬地進行整治。表面上看,衞星拍照具有很強的精確度。它表現為識別度高、對變化敏感兩個方面。一些鄉鎮幹部表示,現在的衞星技術可以精確度釐米級別,甚至可以看清馬路上汽車的車牌號。而對變化的敏感更是衞星技術的主要優點。在實際執法中,圖斑生成的靈敏度有時超過了基層工作人員的想象。衞星對顏色的變化特別敏感,農户家的水泥地從灰色變為藍色會被拍到,甚至農民屋頂換一個顏色都會被拍到。

但是,這種看似精準的技術在操作過程中存在大量不精準。這種不精確表現在三個方面:

其一,拍攝的滯後性。

衞星主要拍攝土地的變化,但是實際上當變化是緩慢發生時,衞星的拍攝可能並不敏感。

例如一些農民在基本農田上種植價值更高的經濟作物,在樹苗尚小時衞星並不能拍出來;當樹苗長大時,衞星則立馬拍攝,認定違法。問題是,一些果樹種了三四年,甚至有的已經到了掛果的時候了,這時候叫農民把樹拔了,農民肯定不幹。也正是這樣,針對田間種樹問題,基層執法遇到的阻力特別大。

類似的問題包括農民挖塘養魚,挖的時候沒有被拍,結果用了十幾年被衞星認定佔用基本農田。最麻煩的是,農民住了十幾年的房屋,突然被認定是佔用基本農田。

被劃定為基本農田的魚塘種上了水稻

其二,拍攝的偶然性。

有的地方鄉鎮幹部反映,五口魚塘都屬於違法佔地,但是衞星只生成了其中一口的違法圖斑,這種對比很難不讓羣眾懷疑執法的合理性。而且在基層執法中,圖斑生成的規則讓人琢磨不透。

最讓人印象深刻的是,J省的某位農民因為給自家油茶林除草被衞星拍到,結果一查發現油茶地是一般農田,不能種樹,於是強制改種番薯。有趣的是,這位農民並不是因為種油茶樹這種直接佔用耕地行為被發現的,反而是因為除草這種看似無關緊要的行為被發現。

油茶樹林整改之後種上了紅薯苗

其三,拍攝的片面性。

衞星拍攝的唯一標準是土地性質及其變動。這種過分追求靜止的土地用途的技術導向,可能忽視土地實際使用的變動性。

例如H省某鄉鎮農民有稻蝦連種的種植習慣。這樣的生產方式本身具有一定的波動性,當地農民在龍蝦行情好時候會將農田部分變成坑塘進行養殖。但是這樣的行為被衞星認定為將耕地改變成水面。這種片面性對當地的產業發展產生了一定的影響。

當前基層幹部圖斑整治的重點和難點,就在於這些因為調查和技術導致的偏差。J省某鄉鎮規劃辦的負責人説:“(執法中)主動違法的情況特別少,大部分是被劃錯了的。”

三、基層幹部:“我連自己都不能説服”

既然存在這麼多不精準,那麼更加熟悉情況的基層政府及其工作人員可以向上反映嗎?

理論上可以,但實際很難。這主要是由於嚴厲的考核監督與漫長的反饋週期之間的矛盾導致的。

近些年來,國家高度重視耕地保護,中央會議曾表示“要壓實地方各級黨委和政府責任,實行黨政同責,從嚴查處各類違法違規‘非農化’、嚴格管控‘非糧化’,對在耕地保護方面有令不行、有禁不止、失職瀆職的,要嚴肅追究責任”。與之相對應的是,違法佔地的衞片一經下發到地方政府,地方政府就有責任進行迅速整改。整改不及時、不到位的地方可能面臨上級領導、紀委的斥責和約談。因此基層政府往往迅速做出反應。

相反,一旦發現偏差,基層向上反饋的週期則十分漫長。H省某鄉鎮的副鎮長表示:“有的問題要求我們2個月整改到位,而我們向上反饋材料、證明,走程序至少90天,根本沒有迴旋的餘地。”

緊急的考核問責壓力促使基層政府想方設法完成整改任務,而將技術帶來的對錯之爭放到相對次要的位置。常規的手段包括執法與做工作,但是事實證明這兩種方式大部分情況會失效。拋開執法力量不足、法律下鄉困難等客觀因素,其實最大的問題在於,執法者自己都無法説服自己。

某位鄉鎮執法隊員説:“我跑去農民家給他做工作,説他違法佔地了,但是人家一句話就把我噎住了——‘我這魚塘自己用了十幾年了,怎麼突然變成農田了?我的老房子,住了幾十年,為什麼劃成基本農田了呢?’——其實,我自己都沒辦法説服自己,我認為他説的有道理。”

執法與羣眾工作都沒辦法,基層不得不採取補償的方式“花錢保平安”。無論是拔樹、拆房還是填平池塘都得由基層買單。我們調研中聽鄉鎮幹部介紹,某村有一個活動中心被劃定為基本農田,只能拆除。到最後是政府幫助村民找項目建新樓並且進行賠償。

鄉鎮幹部指揮挖掘機進行圖斑整治工作

即使如此,花錢真能“保平安”嗎?我們在J省某鄉鎮調研發現了這麼一個案例:

當地一家竹製品加工廠擴建時被衞星發現,經過調查發現此處土地在2009年是基本農田。當時建廠時管理比較松,該廠未辦手續就建立了,一直延續了10年以上,直到這次裝修變動被發現。

按理説工廠補辦相關手續就行,但矛盾的是,該廠因為這次被衞星抓拍認定為違規佔用農用地,有了違法記錄,也就不能辦理相關手續;而消除違法記錄又需要辦理相關建廠手續,兩者形成相互需要證明的矛盾境地。最後沒辦法,該加工廠只能被拆除,老闆宣佈破產。

此事對基層政府帶來了巨大的麻煩,當地不僅損失了一份產業,也損失了幾十個就業機會,本來可以就近工作的村民不得不背井離鄉外出打工。同時,老闆破產之後,拖欠了農民的工資,只能由政府兜底。

更為關鍵的是,農民覺得是政府錯了。農民不懂土地性質,他們只想知道:為什麼廠子開了十幾年都沒問題,現在突然説違法,要拆除呢?

基層政府應對不合理衞片的策略性的處理,可能透支農民對政府的信任,為基層治理帶來新的矛盾。

四、技術治理的反思

總體而言,近些年興起的衞片執法、圖斑整治及背後隱含的技術治理的傾向,給基層治理帶來了新的變化。我們發現依賴於所謂“高科技”進行的治理行為似乎並沒有顯著提高基層的治理效能,相反,它有可能產生一些非預期後果。

技術對於基層治理的影響,至少可以討論兩個方面的內容。

一是作為中間層級的鄉鎮地位弱化。

衞星執法通過高科技實現對全國土地的全方位監控,國家不再依賴基層政府逐級反映違法行為。直接的監控擺脱了科層體制可能出現的偏差和惰性,體現出強大的國家能力。通過技術監控,土地的規劃和管理實現了全息化,任何違法行為都難逃“法眼”。

但是,從另一個角度説,這種自上而下的監控,將基層的治理主體的地位轉變為單一執行者,來自技術和上級的權威壓縮了基層自治的空間。某位副鎮長表示:“之前是人管人,發現問題了,有迴旋的餘地,可以慢慢發現問題,慢慢解決。現在是高科技管人,立馬發現問題,立馬整治……慢慢做可能還不出問題,着急做肯定要出問題。”

二是治理的空中視角忽視了基層社會的複雜性。

衞星執法本質上是一種空中視角。它以俯視的角度客觀地抓拍地面的物理屬性及其變化。這樣一種俯視的、外部的生態學視角忽視附着在土地之上的文化、習俗和關係,簡單來説沒有以平視、內部的視角看待土地上的人及其生活。

生態學視角帶來的是一種治理簡單化傾向,這種視角下,土地是耕地還是林地一目瞭然。只需要按照所劃定好的客觀屬性執法即可。但是這種視角忽視了,土地不僅僅具有物理屬性,也是居住在它之上的人生產、生活、交往、寄託意義的所在——人們賦予了它更多的意義。人們對土地的使用和意義的感知往往疊加了多重因素並且是處於變動之中的,它具有很強的不規則性。簡單化的治理可能導致生產靈活性的喪失、村莊內矛盾的激化和個人怨氣的產生。

在使用技術時,如何做到既“俯視眾人”又“目中有人”,是一個需要思考的問題。

(本文刊載於微信公眾號“新鄉土”。)