劉洪鐘:歐美產業政策是如何異化為地緣政治工具的?

【文/觀察者網專欄作者 劉洪鐘】

產業政策在最近幾年成為一個熱點,主要是因為在冷戰結束後,產業政策這個概念幾乎就在西方話語體系中消失了,因為它與華盛頓共識主導的新自由主義是背道而馳的。在西方語境中,產業政策基本是個貶義詞,中國就常常被貼上這個標籤而被西方指責。

然而,2008年之後,發達國家的產業政策大幅增加,其數量大大超過發展中國家。而且,在“新華盛頓共識”背景之下的歐美去風險產業政策,正逐漸被武器化,異化為地緣政治工具。最近歐盟委員會主席馮德萊恩發起要對中國產電動汽車發起反補貼調查,就是一種情緒化而非理性的政策。

從“華盛頓共識”到“新華盛頓共識”

2023年4月27日,美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文在布魯金斯學會發表“重振美國經濟領導地位”的演講,提出了他所謂的“新華盛頓共識”(New Washington Consensus)。

這是對過去三十年美國倡導的所謂華盛頓共識的巨大逆轉。

沙利文的“新華盛頓共識”基本是反其道而行

華盛頓共識(Washington Consensus)是美國國際經濟研究所威廉姆森最早於1989年提出的,一開始是針對拉美經濟改革而提出的10項主張,1990年代隨着前蘇東社會主義轉軌而被廣泛採用,逐漸演變為一套指引發展中國家發展經濟的指南針,我們可簡單理解為市場化、私有化和自由化。

世界各國對華盛頓共識是有很大爭議的,認為這其實是發達國家經濟學家的共識,而不是發展中國家的共識。比如1997年爆發的東亞金融危機,其根本原因是1980年代末90年代初的時候,東亞國家經濟發展很好,因而他們很自信。由於當時新自由主義在全球氾濫,他們很快就開放了自己的金融市場,最終導致了亞洲金融危機。然而危機後,IMF要求東亞政府進一步加快自由化進程,比如銀行業的開放,結果2001年後韓國前十大銀行中有九大銀行被外資控股,這也是後來韓國投資率下降進而經濟陷入低速增長的一個重要原因。

儘管華盛頓共識有諸多問題,但它至少有一點是稱讚的,就是它倡導全球化,倡導自由貿易。中國也因此抓住了入世的機遇,實現高速的經濟增長。

新華盛頓共識則處於對自由國際秩序悲觀的預期,強調市場並非萬能,全球相互依賴不太可取,它是反自由貿易、反自由主義的。他們認為其中一個重要原因是來自於中國,認為美國把中國拉入到了自由世界經濟體系中,但中國卻沒有按照規則行事。因此他們提出要採取所謂的脱鈎、去風險。

另外,他們還提出要實施產業政策;放棄自由貿易協定的區域合作模式,強調基於共同價值觀,建立所謂創新型國際經濟合作關係。最後,沙利文特別強調要採取小院高牆這種極限式的保護主義,將全球價值鏈武器化。

發達國家產業政策大幅增加,遠超發展中國家

總的來看,新華盛頓共識意味着以美國為代表的發達國家對全球經濟治理理念的變化。也就是説,強調自由市場經濟和全球化的新自由主義正在退出舞台,而以強調國家安全和地緣政治經濟為特徵的經濟民族主義和保護主義,成為這些國家參與全球經濟治理的主要考量。

在這裏面,產業政策成為近幾年西方發達國家最熱的一個概念。從定義看,產業政策是指一個國家為了促進本國創新、生產力和經濟增長的目標,而採取的旨在改變國內經濟結構的戰略性國家行動。主要的產業政策措施包括進口關税、優惠貸款、貿易融資、財政撥款、減税退税、貸款擔保、注資參股等。

正如劍橋大學經濟學獎張夏準(HA-JOON CHANG)在他那本著名的《富國陷阱:發達國家為何踢開梯子》中所指出的,其實所有發達國家在其發展初期都採取了廣泛的產業政策。二戰以後,東亞地區應該説是實施產業政策最成功的地位。從本質上看,產業政策具有一定的保護性,但只要是符合WTO規則中的兩個要求,即該國是在保護幼稚產業,以及實施規則是非歧視性的和非限制性的,那就是被允許的。

前文提到,在西方語境中,產業政策基本是個貶義詞,哪個國家實施了產業政策,就意味着這個國家採取的是排他性的保護主義。因而西方主流經濟學界和發達國家一直排斥產業政策。

但事實是不是真的就是這樣呢?2008年瑞士聖加侖大學啓動了一個項目,他們建立一個全球貿易警報(Global Trade Alert,GTA)數據庫,主要是蒐集危機以後各個國家採取的針對外國企業差異化政策的情況,想看看全球金融危機是不是會導致各國政府普遍採取上世紀30年代那種以鄰為壑的政策。他們尤其關注G20國家的政策變化,因為危機後G20會議上這些國家曾一致同意不能採取歧視性政策。後來,這個項目被轉移到了新成立的聖加侖貿易繁榮基金會。現在這個數據庫影響非常廣泛,已被企業、行業協會、記者、研究人員、國際組織和政府廣泛使用。

2021年來自劍橋大學、哥倫比亞大學和NBER的四位經濟學家Réka Juhász, Nathan Lane,Emily Oehlsen, and Verónica C. Pérez,他們利用Global Trade Alert (GTA),採用機器學習法,篩選出了哪些政策屬於產業政策。今年8月哈佛大學的羅德里克等人又根據他們的研究,寫了一篇文章叫《產業政策的新經濟學》。

圖片數據由作者提供

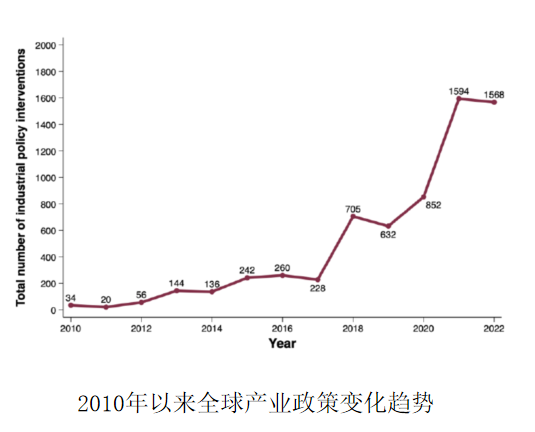

綜合來看,這些學者的研究發現兩個結論,一是全球金融危機以來,全球範圍內實施產業政策的數量不斷增加,2018年以來增加尤其之快。2010年僅觀察到34項,2018年達到705項,2021年則達到1594項(見上圖);產業政策在他們所觀察到的各種保護政策中的佔比,也從2010年的8%上升到2021年的48%。

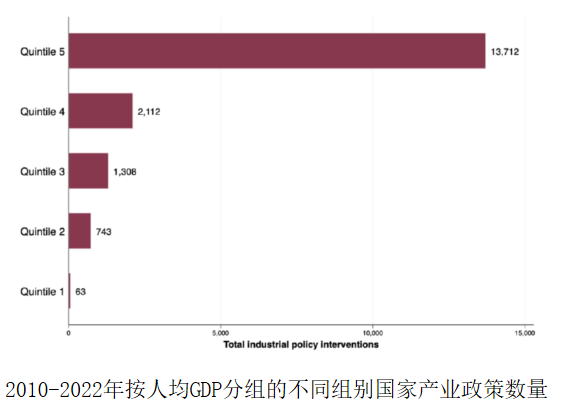

中國排在第三等級收入組。圖片數據由作者提供

二是發達國家實施的產業政策數量,遠遠超過新興市場經濟國家和發展中國家。如果按人均GDP將世界劃分為五類國家,最富裕的國家組在2010-2022年期間實施的產業政策數量高達13712次,遠高於第二富裕國家組的2112次。中國排在第三等級收入組,這一組總共實施的產業政策為1308次。

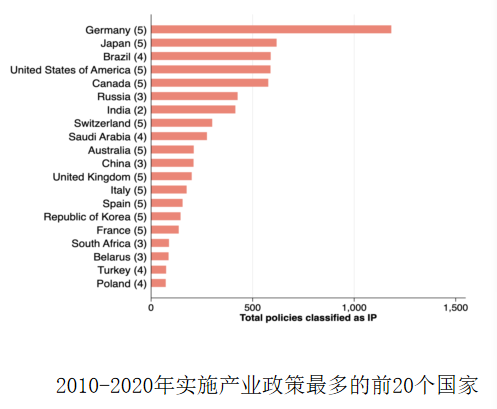

如果看實施最多的前20個國家,其中有12個都屬於收入最高的國家組。中國僅排在第11位。(見下圖)

發達國家為產業政策的主要實施國。圖片數據由作者提供

“華盛頓共識”轉向下,美歐“去風險”產業政策的異化

發達國家實施這麼多的產業政策,實際上是與上面所談的華盛頓共識的轉向高度契合的。

首先,這兩年大家聽到比較多的一個詞是“去風險”,最開始在美國那裏是“價值鏈脱鈎”。在全球化時代,大家談論最多的是離岸外包,它也是全球價值鏈能快速發展的一個關鍵方式。但在華盛頓共識轉向下,人們開始談論全球價值鏈的主權化重構、區域化重構和集團化重構,相應的,出現了在岸生產(onshoring)、生產迴流(reshoring)、近岸外包(nearshoring)、友岸外包(friendlyshoring)這些新的概念。

為達到全球價值鏈的重構,美國和其他西方國家開始採取很多具有經濟民族主義和保護主義的政策措施,產業政策可以説是這些政策的集大成者,或者説,各國實施的很多政策如財政補貼、出口限制、進口限制等政策,都可以視作產業政策的具體措施。

不過,我把目前美國、歐盟等發達國家和地區的產業政策稱為“去風險”產業政策,主要是認為他們所實施的產業政策與傳統的產業政策有很大不同,或者説,具有異化的特點。當然,我不是全盤否定這些國家所有的產業政策,而是特指高科技及關鍵材料等部分產業。

為討論美國及歐盟部分產業政策的異化特點,我用比較的方式來看看符合WTO的產業政策應該是個什麼樣子。

二戰後,東亞和中國的確是實施產業政策最為成功的國家和地區,不過,總的來看,他們的產業政策兼具保護性和開放性,也就是説,目標是為了促進某個產業的發展,措施也都是為偏向該產業而設計的,比如税收優惠、融資優惠等等。但有一點,總體來看這些政策並不歧視外資和外企,而是歡迎外資和外企的參與。比如1980年代後韓國和台灣地區半導體產業的發展,再比如中國的新能源汽車補貼,這些補貼並不針對本國企業,合資企業甚至獨資企業比如特斯拉生產的新能源汽車同樣享受國家和地方政府的補貼。

西方攻擊比較多的中國製造2025,那是一個發展目標,比如説半導體芯片,説到2025年國產芯片佔比要達到70%,這是2015年時設定的一個努力目標,並不是政策本身。事實上,現在佔比也只有不到15%,當然可能與美國製裁有關,但有學者分析,如果沒有美國製裁,可能15%也達不到。

今年3月歐盟提出《關鍵原材料法案》,提到2025年歐盟國家進口的鈷、鋰等關鍵原材料中,從單一國家進口的比重不能超過65%,這也是一個目標。《歐盟芯片法案》強調爭取2030年歐盟半導體在全球市場份額達到20%,這也是個目標。

但是,我説當前發達國家的一些產業政策具有異化的特點,是因為他們與傳統產業政策的兩大不同,一是以國家安全和去風險為藉口,對目標國家採取歧視性政策,這是完全背離WTO規則的,同時還常常利用在全球價值鏈上的技術、節點等中心地位,把全球價值鏈當成了一個武器來遏制對方,這更是導致地緣政治經濟緊張的做法;二是以所謂共同價值觀為基礎,搞產業政策的聯盟化操作,比如CHIP4、美歐技術-貿易委員會。後者成立的時候就明確表示,要把價值觀不同的國家排除在美歐試圖構建的全球價值鏈之外。

歐美面對中國崛起所推行的產業政策已經異化

以美國為例,2022年美國政府以“去風險”為由,8月9日通過的《芯片與科技法案》,除了傳統的產業補貼等措施,還有一條特別措施,即禁止獲得聯邦資金的公司在中國大幅增產先進製程芯片,期限為10年;8月16日通過的《通脹削減法案》在給與電動汽車補貼的同時,要求這些電動汽車必須在北美組裝,而且使用的鋰、鎳、鈷等關鍵原材料和電池必須40%是北美生產,此後逐漸上升,直到2030年變為0。

10月7日,美國商務部工業和安全局(BIS)發佈的半導體出口限制措施草案,更是直接針對中國製定的一項從出口限制到長臂管轄再到人員禁令的全面打壓政策,有些學者甚至直接將這一政策稱之為美國對華髮起的新冷戰。今年10月17日,美國政府又更新了對華芯片出口的限制範圍,進一步收緊了對華制裁。可以看出,這些都不是正常的產業政策,而是赤裸裸的技術霸凌。針對10月17日的措施,美國半導體產業協會都非常不滿,他們在一份聲明中指出,“過於廣泛的單邊控制可能會損害美國的半導體生態系統,而不會促進國家安全”。

總體看,歐盟的產業政策相對更靠近傳統產業政策一些。不過,最近歐盟委員會主席馮德萊恩發起要對中國產電動車發起反補貼調查,則是一種情緒化而非理性的政策。歐盟有專門針對歐盟電動汽車的補貼政策,保護本地區的電動汽車市場是可以理解的。但是,2022年之前中國產電動車在歐洲市場上的佔有率僅有不到6%,儘管今年前八個月有較大幅度提升,但也僅為8.2%。而且在銷售前十大車企中,基本還看不到中國企業。因此,在這個時候就發起發補貼調查,顯然是不對的。

美國和歐洲實施產業政策,常常是以指責中國的產業和貿易保護為前提的。但如果你去看WTO統計的貿易爭端數據,就會發現其他國家針對中國向WTO提起的貿易爭端案件,遠遠少於美國和歐盟。

中國入世以後的12年間,僅有八個國家和地區向WTO發起針對中國的訴訟49次,年均2.2個案件;相比之下,WTO成立後,有29個經濟體訴美國159次,年均5.4案件,有30個經濟體訴歐盟105次,年均3.6個案件。

哥倫比亞大學的魏尚進等經濟學家的一個研究則指出,2001年以來,共有47起針對中國的申訴,佔同期WTO爭端案總數的12.2%。而同期對美國的投訴卻多了兩倍,佔總數的28.4%。換句話説,其他WTO成員國認為,中國違反WTO規定義務的可能性只有美國的一半。

而且當WTO爭端解決小組認定中國違規時,中國也是通情達理地遵守,並修改自己的政策。不遵守裁決的一個跡象是,原投訴方會針對這個國家,就同一問題或類似問題向WTO提出二次申訴。在對中國的47起訴訟中,只有兩起需要二次訴訟。以同樣的標準衡量,美國似乎無視了15項對其不利的裁決。

重塑全球經濟治理權威的中國舉措

因此,可以説,美歐的一些去風險產業政策已經對全球經濟治理的公平性和權威性產生了很大的傷害。面對這種情況,中國該怎麼辦呢?我簡單提兩點自己的建議。

一是加快制度型開放步伐,不斷優化營商環境。

第一,要按照WTO、CPTPP等規定消除產業政策中的經濟扭曲行為,增強產業政策的透明度。國有企業是最大的一個爭議問題,可根據CPTPP規則切實落實好競爭中性原則,包括在要素獲取、准入許可、經營運行、政府採購和招投標等方面,對各類所有制企業平等對待。我們在2019年的政府工作報告中首次提出了這個原則,現在需要抓緊落實好,還有提高透明度。

第二,採取更多有效措施切實改變營商環境,穩定在華外企信心,吸引更多外國企業來華經營。儘管這些年我們採取了很多措施,營商環境也不段得到改善。但我們仍有很多可以改進的空間。在剛剛結束的第三屆一帶一路高峯論壇上,習近平主席提出將“全面取消製造業領域外資准入限制措施”,就是一個很好的進步。

第三,採取更多措施開放國門,增加國家間的人員往來和交流,是改進國家間關係的重要手段。疫情放開後,現在來華外國人數量還遠未恢復到疫情前水平。如何提升外國朋友對中國的瞭解、信任和信心,我們可能需要採取更多有效措施。前段時間推出的區域性入境免籤政策是否可以進一步擴大,是否可以採取措施使得外國朋友在華消費更為便捷。

二是固“南”和“北”,推動全球經濟治理更加公平、合理、民主。

固“南”和“北”並不衝突,也不矛盾。聯合國2030可持續發展目標,核心就是要在經濟、社會和環境三個方面的具體行動,旨在消除貧困和不平等,保護地球和推動全球和平與繁榮。習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等三大倡議,最終目的也是要發達國家和發展中國家合作,共同構建人類命運共同體。

因此,今年的金磚國家擴員、最近召開的第三屆一帶一路國際合作高峯論壇,核心內容是不斷加強和提升我國與發展中國家的關係,夯實未來高質量合作的基礎。但這不意味着我們要與發達國家脱鈎斷鏈,另行打造一個平行世界。相反,因為我國以及所有發展中國家的發展命運離不開發達國家的參與及合作,緩和乃至促進與美國及其他發達國家的關係,仍然是我國未來對外戰略的重要內容。

因此,在美國及其盟友對華負面態度不斷加強的情況下,我們還是要保持戰略定力,仍然要巧妙處理與發達國家的關係。可以從小的切口入手,比如在WTO、G20等國際治理平台下,就產業政策開展聯合研究、商議和行動,不斷增進共識,提升全球經濟治理的權威性和有效性。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。