馬強:從“他者”到“我們”:俄羅斯黑土區田野工作的回顧

guancha

【摘要】回顧本人在俄羅斯黑土區的田野工作,最為深刻的感受便是從“他者”轉變為“我們”。這種轉變是調查者主動採用各種策略獲得在當地社區的合法身份,以克服進入和融入田野點所面臨的諸多困境。與此同時,異文化也存在將“他者”塑造為“我們”的機制,調查者越是深入田野,越能感受到異文化的吸引和塑造力量。在“他者”與“我們”的互動與轉換中,調查者獲得了認知和深描當地社會的機會和途徑。在這個意義上,中國人類學海外民族誌研究更具優勢,對已有的研究進行回顧和反思,可以為區域國別研究提供方法論支撐。

【文/馬強】

2009年春夏之交,我在俄羅斯南部沃羅涅日州頓河邊的拉特諾耶村[1]進行田野調查。住到村裏的第二天,房東薇拉便讓我隨她去村裏的教堂參加聖三主日[2]禮拜。薇拉[3]人如其名,是虔誠的東正教徒。聖三主日早上,薇拉很早就叫我起牀,還塞給我兩張字條:一張字條抬頭寫着“祈禱健康”(о здаровье),另一張上畫着東正教十字架。

薇拉向我解釋道:“前一張是為自己和在世的親人、朋友祈禱健康,後一張是為逝去的親友安魂。在字條上寫上他們名字,交給神甫,神甫會在禮拜中為這些人祈福、安魂。”

按照薇拉的吩咐,我在“祈禱健康”的字條上寫了自己的名字,是用俄語拼寫的漢語名字。教堂鐘聲在清晨響起,我隨薇拉走進村中心彌散草木清香的教堂,按照薇拉的指示,我把字條交給教堂執勤婦人。她拿着我的字條看了半天,最終沒有接受我的字條。她對薇拉説:“他不是我們的人,不是俄羅斯人(не наш, не русская душа)。”

中央黑土區地理位置(圖源:維基百科)

教堂裏執勤婦人的話讓我印象深刻,也思索許久:誰是“我們”?如何成為“我們”?回顧我在俄羅斯黑土區的田野調查,這兩個問題縈繞始終。

簡言之,如何處理調查者和當地人、自我和他者的關係。局外人/局內人關係一直是人類學民族誌方法的重要議題。通常,民族誌學者將自己的角色定位為“他者”,相應地,當地人更會把調查者視為“外人”。如果按照瑪麗·道格拉斯的理解,調查者是闖入社區的“危險”的存在。人類學民族誌學者進入田野並不只是進入調查的公共和私人空間,而是要突破“我們”的界限,融入其中。民族誌方法要求調查者“在那裏”(being there)以及積極參與身邊的互動,研究者才能夠更為切近地體驗和理解“局內人”的觀點。[4]同時,還要保持足夠的理性距離以確保研究者能夠批判地分析他們所參與的事件,便於對他們所研究的社會世界中的一些想當然的規則和期望加以確認和反思。[5]

以往的研究方法都在告訴初入田野的民族誌學者,如何從局外人成為局內人,這是進入(浸入)田野的過程,民族誌學者具有主觀能動性。在俄羅斯的田野工作給我帶來的最為切身的感受是,在調查者積極進入田野的同時,異文化的社區、羣體中還有一種力量在排斥,甚或是吸納和塑造調查者,也存在將“他者”塑造成為“我們”的力量。

2007年底到2010年初,我在莫斯科和黑土區鄉村進行了兩年多的田野調查。我與我的調查對象之間在國別、民族、宗教、語言、文化等幾乎所有維度都有很深的區隔,我成了所有維度、完全意義上的“他者”。作為一名尚未畢業的學生,我在田野調查中也無年齡和其他優勢,缺乏調查經驗和社會關係。相比於在國內的田野調查,海外田野調查的條件更為“惡劣”,跨越各種邊界缺乏各種類型的資本(經濟資本、社會資本、文化資本)。[6]

“進入田野”困難重重,拉特諾耶村教堂的一幕是我在“進入田野”過程中種種遭遇的縮影。對我而言,我並沒有成功地“進入田野”,而是被“吸納進田野”。我面對的“異文化”社區(羣體)是一個強大的“場”,這個“場”對外來者有開放和包容的一面,前提是與其交往、受其塑造,從“他者”成為“我們”。以往,“局內人/局外人”的視角忽視了“局”(場)的能動性,將其設定為客觀、刻板的有待調查者發現和闡釋的存在。如今,人類學民族誌方法早已不再如殖民主義時代調查者那般,在進入田野時內心帶着居高臨下的地位和道德優越感。中國人類學開展海外民族誌的研究,有着中國人類學的深層哲學,不是關於“我”與“他者”的關係建構,而是關於“我”與“他”構成“我們”的關係建構。[7]如果説“合作民族誌”是人類學界對調查者和被調查者關係的反思,那麼,從我進入田野的過程來看,“合作民族誌”早已是進入、開展田野工作的前提。

自我和他者因互動而情境性發生的、超出自我與他者的實踐增量,才使得“做”民族誌成為可能。[8]在這個意義上,海外民族誌研究更具優勢。調查者與當地社區有着更深的區隔、更遠的距離,獲得“我們”的身份不是天然而得,而是需要不斷地適應和習得。這會讓調查者有着更為敏感的文化自覺,對“我們”的塑造機制和實踐會有着更為客觀、清晰的認識。這是以“他者”為方法,[9]也是以自己為方法。當地社區通過各種維度的分類,塑造“我們”的界限和內外之別。在成為“我們”的過程中能更為深刻地理解這種分類、界限和運作機制,這其中,“我們”也有不同的程度和層次。從“他者”到“我們”是調查者必然要經歷的過程,之後,再次跳出“我們”,成為審視“我們”的他者。正是在這個淬鍊自我的過程中,才能對異文化產生層層剝繭般的認識。

一、成為“我們”的前提:獲得合法的居留身份

在任何一個社會,“我們”的概念對社會成員都十分重要,被排除在“我們”之外的外來者總是被視為危險的存在。要讓人們擺脱對危險的恐懼,就要把外來者放到適當的位置,而這個位置是在各種條件約束下形成的。

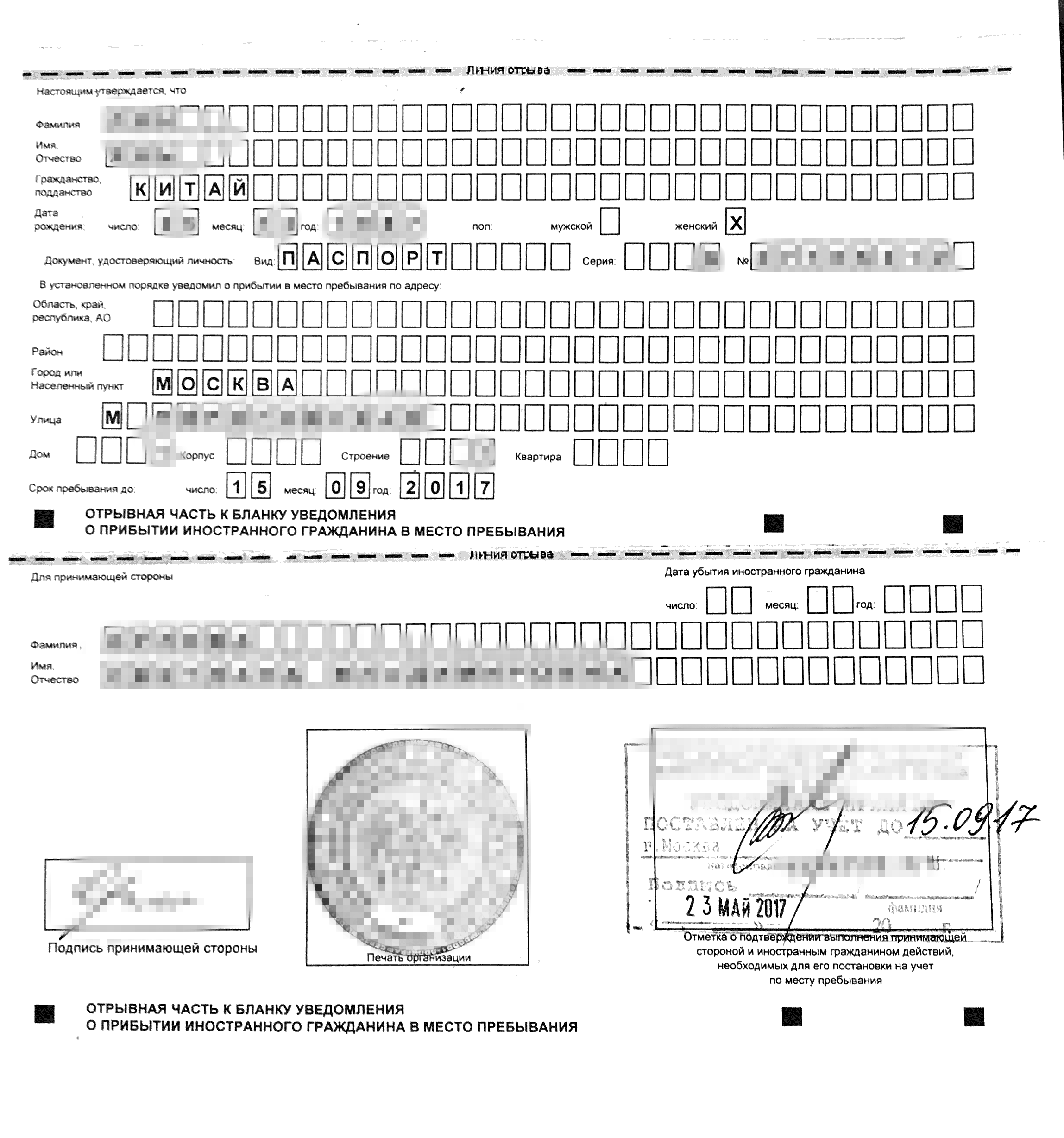

在俄羅斯的田野調查過程中,我對於劃分“我們”和“他者”的界線十分敏感,這首先是源自我本身的“外國人”身份,而這也是所有從事海外民族誌研究的調查者共同的心態。現代國家通過國民身份(或者稱國籍)建立“我們”的共同體,“外國人”進入他國需要經過嚴格地登記和管控。對於調查者而言,這種管控更為嚴格,有些國家還會為其發放專門的調查簽證。在俄羅斯,外國人在辦理簽證獲准入境之後,還需辦理“落地籤”。“落地籤”(регистрация)是在俄中國人的通俗叫法,其基本的釋義為“登記”,即在移民局登記在俄居住地址和聯繫人。登記住址後,外國人會得到一張小小的灰色紙條(“落地籤”),上面有身份信息、居住地址和居住期限,還有聯絡人的聯繫方式。外國人的居住地點要進行嚴格的登記,而為外國人辦理落地籤的個人和機構則成為管理其行動的責任人。

居留登記回執條樣式(圖源:中華人民共和國駐俄羅斯聯邦大使館)

在俄羅斯的正式法律條文和民眾的意識中,“外國人”始終和危險聯繫在一起,“外國代理人”甚至被視為間諜、奸細和“第五縱隊”,更何況外國人本身。在俄羅斯針對外國人的管理體制中,“落地籤”的功能在於限制外國人的流動,掌握其行蹤。按照當時的法律規定,離開“落地籤”登記的居住地3個工作日以上,就要在新的居住地辦理新的落地籤。因此,“外國人”很難自由地流動。

剛到俄羅斯的時候,我的正式身份是北京大學-莫斯科大學聯合培養博士生,享受莫斯科大學研究生的待遇,學校免費提供宿舍,因此,我的“落地籤”的簽註地點是大學宿舍。如果要去其他城市、鄉村,超過3個工作日,就要去當地移民局辦理“落地籤”。如果在外地辦了“落地籤”,回到學校還要再次辦理“落地籤”,並保持“落地籤”的連續性。要在俄羅斯開展田野調查,並深入當地社區、住到當地人家庭中,最先要解決的問題便是獲得合法的居留身份。這需要很多條件,不僅需要我所在的大學開具介紹信,還需要房東同意並積極配合。如果在當地沒有合法的居留身份,可能會面臨非常嚴厲的處罰。在尋找田野的過程中,因在當地找不到願意幫我辦理“落地籤”的房東而錯過了很多機會。

後來,我前往俄南部的黑土區鄉村調查,村長見到我,第一件事情就是要我去所在區(相當於我國的縣)的移民局辦理“落地籤”。區移民局表示沒有權限批准我在村中長期居住,最多隻能批准10 天。後來,我拿着莫斯科大學的介紹信找到州移民局才獲得批文,但這個批文只能允許我在這個村莊住一個月。不過,剛性的制度下也有可轉圜的方式,移民局官員告訴了我在當地長期居留的訣竅:批文只寫了居留的時限,但沒有標明次數。我在這個村子每住滿一個月後只要離開幾天,便可再來辦理為期一個月的“落地籤”。我就以這樣的方式在當地“合法”地居留了幾個月。回到區移民局辦理“落地籤”時,需要房東和我同去。“落地籤”上除了寫明我的詳細信息,還要寫明房東的住址、姓名、聯繫方式,最後還需要我和房東簽字。當時,移民局長對我的房東説:“他(指我)出任何事情你都要負責,他離開時,一定要把落地籤還回來,如果提前離開,也要和我們打招呼。否則,就會面臨高額的罰款。”

合法身份對於“外國人”而言尤為重要。我在俄羅斯的感受是,外國人享受的是“低國民待遇”。馬路上,警察經常要求外國人出示證件(документы)。在這裏,“證件”一詞用的是複數,可見其複雜程度,包括護照、簽證、落地籤和移民卡[10]。只有證件齊全才能證明“外國人”完整的合法身份,任何技術上的錯誤(即便是一個字母錯誤)都會使這種合法身份瞬間崩塌,立刻被歸入“危險的外國人”之列。俄羅斯對“外國人”的警惕與戒備讓我特別沒有安全感,即使是證件齊全也可能不斷地被警察、移民局盤查。正是外國人合法身份獲得的複雜性,使得辦理“落地籤”存在很多灰色空間。外國人離開簽註地去外地,可以與當地的賓館和民宿協商,不在當地移民局辦理“落地籤”,這樣就避免了對外國人行動軌跡的跟蹤以及回到簽註地後再辦理“落地籤”的麻煩。如果屬於不辦理“落地籤”或面臨簽證超期的“黑住”,外國人也可以通過賄賂警察和當地移民局以躲避檢查和數額巨大的罰款。

對於調查者而言,合法的居留身份是進入田野的前提,這可能是所有從事海外民族誌研究的調查者面臨的最基本的問題,其區別可能僅在於獲得居留身份的難易程度。對我而言,獲得田野調查所在社區合法居留身份的坎坷經歷,讓我更深刻地體會到俄羅斯對“他者”的態度和刻板制度下的有彈性的生活實踐。

二、社會關係構建的“我們”

回到本文之初提到的教堂的場景中,執勤婦人將我排斥在“我們”之外的依據顯然不是我的證件、外國人身份,她的判斷依據只有一個,就是我的名字。我的名字不是教名,我寫在字條上的名字是用俄語拼寫的中國名字。在當地社區中,名字是社會關係的表徵,名字中可以透露出親屬關係、家族、宗教信仰等諸多信息。在後來的田野調查中,我發現在村民普遍以東正教為信仰的村落,如果沒有東正教徒的身份,個人會被排斥在社會關係構建的“我們”之外。

在俄羅斯,東正教徒取名的方式與中國人完全不同,只有在東正教文化脈絡中才能理解他們的名字。教名是在洗禮儀式中取得的,是成為東正教徒的重要標誌。在黑土區鄉村,孩子出生後不久就要來教堂接受洗禮。在洗禮儀式中,取教名是一個必不可少的環節。取教名的依據是東正教的“人名歷”(календарь имени),該人名歷記錄着東正教聖徒生卒紀念日。神甫會根據孩子的出生日同哪位聖徒的紀念日相近而為其取教名,教名就是這位聖徒的名字。取了教名之後,同名的聖徒和受洗者之間便建立了聯繫,該聖徒是受洗者的“主保聖徒”。一般情況下,家裏的聖像角里會擺放家庭成員的主保聖徒的聖像。受洗儀式之後,受洗者便正式入教,受神的庇佑。教名連通了世俗和神聖空間,主保聖徒的精神氣質也會潛移默化地影響同名的受洗者。擁有教名的信徒才能參加教堂的儀式,享受教堂為其提供的服務,生時祈福,死後安魂。

在日常生活中,人們也都習慣於互稱教名[11]。個人的名字成為羣體認同的最為基礎的標記,名字儘管是賦予個人的,但本質上還是羣體性的、社會性的。在東正教的文化空間裏,教徒的名字承襲自聖徒先賢,並與之建立起精神聯繫。在所在的社區中,擁有教名也是東正教徒的一個重要標誌,是判斷“我們”的重要依據。名字有如社會規範,提供一種最低限度的安全感,一個人有名有姓,自會產生一種安全感,否則必將陷入絕望。[12]這種安全感來自於社會(社區)成員的身份,這個身份能享受“我們”(社區成員)所擁有的權利。在本鄉本土的條件下,社區成員的身份往往被忽視,而在異地、異文化的場域裏,社區成員的身份對於外來人而言則變得十分清晰和重要。

在黑土區鄉村,人們認為沒有經過洗禮的“靈魂”是不潔淨的,因此,沒有教名(沒有教徒身份)的人在當地社區中是“危險”的存在,即所謂“無名的恐懼”(nameless fear),是各種恐懼之最。[13]這種恐懼是社會賦予的,是在區分“我們”與他者的過程中建構的。在黑土區鄉村,人們認為,“不潔淨的”靈魂生時不被神庇佑,死後也不能升入天堂。傳統上,村子裏“不潔淨的”死者是不能進入墓地的,要單獨下葬,其墓地要做出特殊標記。據村裏人講,這些“不潔淨的”靈魂無法安息,在塵世四處遊蕩,是邪惡和可怕的,而沒有受過洗禮的孩子也會受到“不潔淨的力量”[14]的侵害。這些不潔的靈魂在當地的民間傳説中被賦予了人魚、妖婆的形象。總之,在信仰東正教的俄羅斯族聚居的黑土區鄉村,社區成員身份與教徒身份是緊密結合在一起的。在東正教信徒看來,共同分聖餐、體聖血後,彼此之間便是兄弟姊妹的關係了。沒有東正教徒的身份,很難與其他社區成員建立正常的社會關係。

格魯吉亞,許多家長爭相安排自己的新生兒在“洗禮節”到最大的教堂接受格魯吉亞東正教大主教的親自施洗,以成為大主教的“教子”為榮(圖源:新華網)

因此,即使是在無神論運動最為嚴苛的時代,黑土區村莊裏很多人還是秘密地為自己的孩子洗禮。我訪談的大多數出生在蘇聯時代的村民都曾受洗,他們普遍的説法是,家裏的老人認為不受洗的孩子會經常生病,受到“不潔”靈魂的侵擾。在黑土區鄉村,共同的教徒身份被格外珍視,這是一種集體的身份認同,就如傳統時代的村社社員、蘇維埃時代的集體農莊莊員一樣。如果沒有集體身份,則很難在社區內立足。在希紹夫卡村教堂,我曾遇到過一位從中亞遷回俄羅斯的女人。她的祖籍在該村,她的父母在蘇聯時期遷往中亞定居,她在中亞成為穆斯林。蘇聯解體以後,她遷回祖籍地,想改信東正教,參加教堂的禮拜。她的請求雖未被拒絕,但每次禮拜時,她都遠遠地站在一邊,明顯與其他信徒保持距離。這個女人雖有俄羅斯國籍,有當地的户籍,但沒有被承認的教徒身份,同樣很難融入當地社區。

民族誌學者在社區的社會生活中,外國人的身份演變成為“外族人”或“異教徒”,在當地人的觀念裏,外人進入本社區會帶來危險,類似於“不潔的力量”。在希紹夫卡村,曾發生過一次“指甲刀事件”。剛進入村子時,我自己去找退休教師羅扎訪談,但被她拒絕了。為了能和她建立良好的關係,我便送給她一個從中國帶來的用景泰藍工藝製作的指甲刀作為禮物。當天半夜,羅扎給我的房東打電話説道:“住在你家裏的中國人給了我一個神秘的東西,不是項鍊,不是耳環,也不是戒指。它五顏六色的,放在那裏,會不會有什麼魔力。我沒有接受他的請求,他是不是在報復我?我非常害怕,以至於到現在還睡不着覺……”後來,在房東的解釋下羅扎才平復心情。我想,如果是村裏人送她一個新奇東西,她一定不會如此緊張。只是因為這件事發生在我這個“外人”(異教徒)身上,才會釀成“指甲刀事件”。

在黑土區的其他村莊,我也面臨着同樣的問題。村裏的人可能要比移民局更早發現我的存在,在路上遇到,都會用異樣的眼光打量我。他們在背後都會向房東打聽:“你是從哪把他弄來的?”而這種情況是我在莫斯科、沃羅涅日這些大城市不曾遇到的。究其原因,城市裏人員流動性高,外國人並不鮮見;再有,當地社區需要外來者嵌入社區的社會關係之中,如果外來者在社會關係中沒有位置,自然會被視為危險的存在。

當我發現,名字變成阻礙成為“我們”的因素時,取一個合適的名字可能是融入當地人生活的敲門磚。在開始學習俄語的時候,俄語教師都會給我們取一個俄語名方便課上交流,但只有深入當地社區,才能明白俄語名背後的意義。根據我的姓氏諧音,我的房東給我取了一個俄語名“米哈伊爾”(Михайл)。“米哈伊爾”是《聖經》中天使長米迦勒的名字,也是俄羅斯人特別喜愛的名字。羅曼諾夫王朝第一位沙皇便名為“米哈伊爾”,蘇聯最後一位領導人也叫“米哈伊爾”。“米哈伊爾”還有一個指小形式(愛稱)是“米沙”(Миша),親人朋友經常用“米沙”來稱呼我,顯得非常親切。在俄羅斯的童話中,“米沙”通常也是熊的愛稱,憨態可掬的熊是俄羅斯人非常喜歡的形象。人們對熊的喜愛也會移情至“米沙”這個名字,對於取名“米沙”的我,自然也不會感到反感。自從我的名字從漢語名字變成“米沙”之後,與當地人的交流變得更為順暢了。米沙這個“擬教名”為我在教堂裏參加各種儀式提供了方便,在聚會、節日儀式中,我的名字也被編入祝酒詞和快板歌裏。這讓我倍感親切,也給當地人提供了安全感。

想要順利地完成田野調查,成為社區認可的“我們”,不只是取一個名字那麼簡單,還需要密織社會關係網。房東是我在村子裏關係最密切的人,通過房東的介紹,我認識了村莊裏更多的精英,如村長、教堂裏的神甫、學校校長、文化宮主任、供銷社經理、社會工作者、農場主……之後,再請他們介紹村子裏的其他村民和我認識,讓村子裏的人都瞭解我所進行的調查工作。這就讓我在社區的社會關係中有了一個位置,雖然這個位置並不完全穩固,但我所擁有的社會關係以及轉化而來的社會資本,足以建立起彼此的信任關係,這要比初入社區時作為一個“危險的外來者”有益得多。在社區接納我作為一個無害的,甚至有些討人喜歡的調查者以後,再沒有出現“指甲刀事件”式的窘境,田野調查工作開展得非常順利。

三、文化認同上的“我們”

教堂執勤婦人的話中後半句更值得玩味:“не русская душа(不是俄羅斯人)。”在教堂,教徒都是用“душа”(心靈)一詞來表達,在他們的觀念裏,與身體相比,人的精神性更被強調。“русская душа”(俄羅斯心靈)不僅指“俄羅斯性”,更是指俄羅斯人。如果説獲得合法居留身份是在田野調查地居住的法律合法性、在田野調查社區獲得承認和認可是社會合法性,那麼,要真正融入社區,成為文化意義上的“我們”,則是要成為具有“俄羅斯心靈”的人。

圖源:俄羅斯衞星通訊社

在田野調查中,當地人和我説過最多的一句話便是:“你要想了解俄羅斯,必須首先成為俄羅斯人。”當然,這裏的“俄羅斯人”不是民族身份或者國籍意義上的,而是文化意義上的,是服膺和踐行俄羅斯文化的人。房東家的男主人要按照他的標準把我培養成為“俄羅斯男人”:要成為家裏的“沙皇”,保護弱小的女人、孩子;做男人該做的事,能幹重體力活,會開車、射擊;懂得幽默,能把憂愁付之一笑……他甚至還教我很多只能在男人堆裏説的俚語和罵人的話。房東家的女主人是虔誠的東正教徒,她會在節日裏領着我去教堂禮拜,教我如何隨着神甫的指令用三指畫十字、跪拜。我也會參與俄羅斯的傳統節日:在謝肉節參加廣場上的競賽和狂歡;在新年與俄羅斯家庭圍坐在新年餐桌前暢飲、守歲;復活節時隨着房東去教堂聖化食物,去墓地和逝去的親人相聚。在教堂裏,經常會有人送我聖經,讓我理解東正教徒的生活,並勸我皈依東正教。在與俄羅斯人的接觸中,他們會因我習得俄語的歌謠、儀式、習俗而感到欣喜,我也得以藉此快速地與他們拉近距離。在他們看來,這是一個外來者對於俄羅斯文化的尊重,以及對俄羅斯文化價值的認同。在我看來,俄羅斯文化有着巨大的吸引力,將深入其中的“他者”塑造為“我們”。在俄語圈,很多學習俄語、在俄羅斯留學和訪學的人都對俄羅斯文化有着很深的情感。他們愛圍着俄式傳統圍巾,愛吃黑麪包和酸黃瓜,愛唱俄羅斯歌曲,熱愛俄羅斯文學。從他們身上也能感受到俄羅斯文化的塑造能力和感染力。

作為“他者”,我切實感受到俄羅斯文化無所不在的塑造能力。推己及人,我能感受到俄羅斯文化在後蘇聯時代更為波瀾壯闊的塑造“我們”的運動。在教堂的場景下,執勤的婦人通過我的名字判斷出我不是東正教徒,繼而判斷我不是俄羅斯人。後一點在邏輯上其實是説不通的:俄羅斯人也並非都是東正教徒,如何通過教徒身份來判定是否是俄羅斯人?這並非執勤婦人的偏見,正是由於我這個“他者”的存在,更清晰地映襯出俄羅斯社會非常重要的文化認同的問題,即從宗教認同向文化認同的轉向,東正教文化日益成為俄羅斯文化的底色。以俄語、俄羅斯文化為基礎,構建起大多數俄羅斯人認同的基礎。從目前的局勢來看,這種塑造“我們”的政治實踐甚至超越了俄羅斯,擴展至後蘇聯空間。

蘇聯解體後的轉型與轉軌出現了波蘭尼在《大轉型》中提出的脱嵌問題,市場從社會中脱離出來造成了整個社會的道德失範。同時,原有的意識形態崩塌,而新的價值觀還沒有確立,社會處於信仰的真空。“俄羅斯向何處去”再一次成為俄羅斯人熱烈討論的問題。在討論中,俄羅斯社會基本達成了共識:“要盡最大努力維護全社會共同的道德價值觀,在此基礎上團結俄羅斯社會。”[15]面對着社會失序、道德失範,俄羅斯官方的意識形態轉向了“新保守主義”[16],民族主義、愛國主義,在文化政策制定和文化實踐中開始傾向於傳統文化價值的迴歸。

在俄羅斯,宗教向許多人提供了一種強有力的身份認同、羣體歸屬和倫理道德的來源。蘇聯解體之初,俄羅斯出台了關於宗教信仰自由的法律。基於東正教“對俄羅斯歷史以及俄羅斯精神以及文化的建立與發展的特殊貢獻”,俄羅斯政權積極扶持東正教會,支持東正教復興,這也成為20世紀末21世紀初俄羅斯最為重要的文化事件。俄羅斯政權與東正教會也密切合作。[17]2004年,普京在參加教會活動時的講話中聲稱:“根據法律俄羅斯教會和政府是分開的,但是在我們的靈魂和歷史中,我們是一體的。現在是,將來也是。”[18]在俄羅斯政權看來,東正教會在社會轉型中起到了重要的社會穩定器的作用,東正教復興實際上成為國家和政府推動的文化實踐。在當代俄羅斯,東正教已經不僅是宗教信仰,而是“民族道德力量的源泉”。東正教會作為傳統文化載體的身份也逐漸為俄羅斯官方和東正教國民所認同。[19]因此,東正教信仰已經被視為珍貴的民族文化遺產,這成為塑造“我們”的重要資源。這種宗教認同向文化認同轉換的過程是當前俄羅斯東正教復興的主要特徵。

在黑土區城鄉進行田野調查的時候,我總會遇到兩個和宗教相關的身份:東正教教徒(православный)和信徒(верующий)。受訪者經常會説自己是東正教教徒,而不是信徒。按照我的理解,信徒應該是包括東正教教徒在內的更大的信眾羣體,但事實卻相反,很多“東正教教徒”並不認為自己是信徒。“教徒”和“信徒”關係的錯位恰恰反映了俄羅斯人的信仰的狀態。俄羅斯宗教社會學家西涅麗娜根據社會調查的結果指出:“調查結果再次印證了當代俄羅斯國民宗教信仰的一個特殊現象,即被調查者中稱自己為東正教追隨者的比例高於認為自己為信教者的比例。這表明,被調查者將自己歸為東正教文化人,而不是東正教信仰者,以此來確定文化的自我認同。”[20]在這個意義上,東正教已經超越信仰本身成為一種文化認同的符號,東正教文化已經轉化成為俄羅斯文化。

俄羅斯正教會教區區劃(圖源:維基百科)

俄羅斯社會東正教信徒的廣泛分佈以及後社會主義時代俄羅斯社會各方重建秩序的意願,使得塑造“我們”的認同感成為共同的事業。在這場運動裏,東正教的復興不只是教堂大規模重建、東正教教義的宣教、吸引更多的人入教,更為重要的是,東正教文化的傳承與傳播,特別是代際之間的文化傳承,這是達致俄羅斯文化自覺的基礎。在這方面,東正教課程進入國民(世俗)教育的課堂是最為生動的案例。[21]

在我的調查地希紹夫卡村,學校開設了“東正教文化基礎”課程,從三年級開始,每週一節。這門課的教學目標如下:培養孩子健康的體魄和心靈;發掘孩子們精神上和身體上的才能;在他們中間形成自覺的公民意識;培養他們對於自己祖國和民族的愛。這些表述並沒有濃重的宗教意藴,反而更具世俗色彩。這門課的內容不只是與東正教的知識和禮儀相關,還涉及俄羅斯經典作家的童話、散文、短篇小説和詩歌等文學體裁的作品。從教學目的和內容來看,“東正教文化基礎”這門課並不是要對孩子進行宗教(神學)教育,更多的是對孩子進行文化啓蒙,甚至是愛國主義教育。

小學三年級的“東正教文化基礎”課程安排在星期六的第三節課。2009年12月,我旁聽了一節課,這節課的主題為“關於自己的名字,你知道什麼”。授課教師講到俄羅斯人的名字和東正教信仰的關係:

從前,我們的大公弗拉基米爾到了希臘,看到了美麗的教堂,之後,他讓全體的俄羅斯人都信仰東正教。[22]那一年是988年。而在此以前我們信仰的是多神教,人們相信這個世界上有很多神靈,比如太陽神、風神、雨神、樹神等等。而當時人們的名字也都各式各樣,比如家裏排行老大的人就叫“第一”,皮膚黑的人就叫“黑”,這些名字經常出現在俄羅斯民間童話中。我們的名字其實是教名。俄羅斯民族信仰東正教以後,人們都要受洗,受洗以後就會按照東正教人名歷取教名,你的生日和哪位聖徒的紀念日最為接近,便會給你取哪位聖徒的名字。每一個聖徒的名字也有獨特的含義,比如“安德烈”是勝利者的意思,“塔基揚娜”是信仰者的意思,“弗拉基米爾”是統治世界的意思。

上課的那一天是12月5日,按照東正教人名歷,是聖徒葉卡捷琳娜的紀念日。授課教師講述了聖徒葉卡捷琳娜的故事。講完之後,她讓孩子們回答葉卡捷琳娜是一個怎樣的姑娘,她具有的哪些優點是值得大家學習的。最後,老師佈置了家庭作業:要求學生們找到和自己名字對應的聖徒的故事,並在下次上課的時候講述給大家聽。這節課並不如我想象的那樣,老師也並未講授東正教的神學知識,而是將東正教作為民族文化傳統傳授給孩子們。巧合的是,這次東正教文化基礎課程講授的內容與我最初來到俄羅斯黑土區鄉村遇到的問題頗為相似——名字背後的認同。

這節課告訴我們,在文化實踐中,俄羅斯人通過名字將自己與民族、祖國建立起文化聯結,這種聯結的媒介正是東正教文化。東正教文化成為共享的知識體系,這也是自我與他者形成“我們”、建立共同體的基礎。在縱向上,俄羅斯人通過名字與祖先、先賢建立起聯繫,即繼承祖先的文化;在橫向上,俄羅斯人命名體系的背後是共同的信仰和文化,共享制度規則、價值和世界觀。俄羅斯人便是生活在這樣縱橫交織的文化網絡中。一千多年以來,俄羅斯人浸潤於東正教文明之中,東正教文化與俄羅斯人水乳交融,密不可分,一位神甫的話極好地詮釋了這種關係:“東正教就是水,而俄羅斯人就是水裏的魚,豈有魚不在水裏的道理?”

四、結語

回顧在俄羅斯黑土區田野工作的進程,很多經驗和教訓是從事海外民族誌研究者的共性問題。從事田野調查的民族誌學者進入田野之時,其作為“外來者”往往被視為危險的存在。民族誌學者亟須獲得合法身份,這種合法身份不僅包括官方賦予的外國人在當地的居留權利,更重要的是被當地社區、當地人承認的合法身份。正因如此,民族誌學者要採用各種策略突破當地社區針對外來者設立的各種邊界,從“他者”成為“我們”。成為“我們”是認識研究對象的最好契機。“外來者”的身份在探求“我們”的分類標準和塑造機制中具有天然的優勢,可以讓研究者以旁觀者的視角發現當地社區的歷史經緯、社會網絡、文化譜系。在這個意義上,海外民族誌研究者具有更大的優勢。

田野調查者在當地社區成為“我們”的進程,還體現了異文化對“外來者”的引力。在黑土區鄉村,我時刻都能感受到俄羅斯文化“塑造”的力量。我的房東抓住一切機會要將我訓練成為“俄羅斯男人”;在教堂裏,熱心的教徒會積極向我“傳播福音”,認為只有成為教徒才會理解“俄羅斯心靈”;博物館和展覽館的講解員會不斷地向我灌輸,什麼才是“俄羅斯的”。可能,在我沒有出現之前,這些俄羅斯人對於什麼是“俄羅斯的”並不敏感,是習以為常的。在我這個“外來者”出現之後,他們便會積極構建“俄羅斯的”要素和特徵。當然,每個人都有不同的認知和標準,甚至他們所認為的“俄羅斯的”都是相反的。無論如何,當我出現以後,當地人開始不斷構建“我們”,並努力地將我變成“我們”中的一員。從黑土區鄉村的文化實踐,我也感受到了後蘇聯時代俄羅斯塑造“我們”的進程。這是一種建立在俄羅斯傳統文化基礎上的文化和政治實踐,對於理解當代俄羅斯極為重要。

田野調查中,調查者從“他者”到“我們”的轉變是由多重力量驅動的。調查對象對調查者既遮蔽又開放、既拒斥又吸引,貫穿于田野調查的始終。調查者不可能是完全意義上的“他者”,也不會真正成為“我們”。對於調查者而言,最寶貴之處便是這種轉變的過程,調查者作為參與者,能有機會與當地社區、當地人進行最為深入的交流、交往,會對異文化和當地社會的運作邏輯有着更切身的體會。調查者獲取資料的方式不是索取式的,甚至不是問答式的,而是來自“自我”在當地社區潛移默化的感受。正因民族誌研究有着這樣的優勢,才能成為理解異文化的重要的方法。因此,海外民族誌研究可以為當下興起的區域國別研究作出自己的貢獻。

參考文獻:

1.沃羅涅日州位於俄羅斯黑土中央區。該地土壤肥沃、氣候條件好,是俄聯邦傳統的農業區,黑土區有40% 的農業人口。拉特諾耶村位於沃羅涅日市(沃羅涅日州首府)城郊,歷史上是由逃往此地的扎波羅熱哥薩克人建村。該村居民主要為俄羅斯族人,信仰東正教,村中喀山聖母教堂建於1863年。

2.聖三主日(День Святой Троицы),復活節後第50 天,又稱五旬節(Пятидесятница)。因第50 天“聖靈”降臨,所以又叫聖靈降臨節、“三位一體”節。這一節日保留了很多古斯拉夫人悼亡節的儀式:用供品來祭奠植物的神靈和祖先的神靈以求得保佑。

3.薇拉(Вера)的詞根具有“信仰”之意。

4.林恩·休謨、簡·穆拉克編:《人類學家在田野:參與觀察中的案例分析》,龍菲、徐大慰譯,上海譯文出版社2010年版,第1頁。

5.林恩·休謨、簡·穆拉克編:《人類學家在田野:參與觀察中的案例分析》,龍菲、徐大慰譯,上海譯文出版社2010年版,第1頁。

6.楊春宇:《漢語海外民族誌實踐中的“越界”現象—基於方法論的反思》,《世界民族》2014年第3期,第32頁。

7.高丙中、熊志穎:《海外民族誌的發展歷程及其三個層次》,《廣西民族大學學報》(哲學社會科學版)2020年第2期,第7頁。

8.譚同學:《超出自我與他者的實踐增量及民族誌“做”法——以〈雙面人〉為例》,《思想戰線》2018年第4期,第8頁。

9.龔浩羣:《泰國佛教中的他者與文明化:兼談海外民族誌研究中作為方法的他者》,《青海民族大學學報》(社會科學版)2019年第4期,第8頁。

10.移民卡是入境俄羅斯時海關發給個人的證明,上面有入境時間、入境地點、邀請方地址等,出境時移民卡會被海關收回。

11.俄羅斯人的姓名系統包括名、父稱和姓。由於教名的數量較少,重複率較高,在正式文件、場合中要用姓來區分彼此。姓體現了家族的繼承性,家族以男性為主體,女性嫁人以後要隨夫姓。父稱是父親名字的變體,也傳遞出家族繼承性的信息。

12.哈羅德·伊羅生:《羣氓之族:羣體認同與政治變遷》,鄧伯宸譯,廣西師範大學出版社2015年版,第137頁。

13.哈羅德·伊羅生:《羣氓之族:羣體認同與政治變遷》,鄧伯宸譯,廣西師範大學出版社2015年版,第137頁。

14.不潔淨的力量,俄語稱為нечистаясила,類似於民間傳説中的鬼和妖。

15.普京:《普京文集(2002—2008)》,張樹華、李俊升、許華譯,中國社會科學出版社2008年版,第639頁。

16.1993年頒佈的《俄羅斯聯邦憲法》明確規定,在俄羅斯,任何政黨不能將任何一種理論作為國家的意識形態強加給全體公民,但是一個國家的文化傳統和特殊的社會核心價值觀不可或缺。俄羅斯執政黨統一俄羅斯黨將新保守主義作為這個政黨首選的治國理念的思想資源。

17.1993年的《俄羅斯聯邦憲法》宣稱:俄羅斯聯邦是世俗國家,不確立任何宗教為國家宗教。各個宗教團體要與國家分離,它們在法律面前是平等的。但在歷史傳統中形成的國家與東正教會的緊密關係使得憲法所規定的“政教分離”難以在現實中實現。

18.尼古拉·梁贊諾夫斯基、馬克·斯坦伯格:《俄羅斯史(第八版)》,楊燁、卿文輝、王毅主譯,上海人民出版社2013年版,第666頁。

19.戴桂菊:《俄羅斯東正教會:教權服從政權》,《世界知識》2013年第12期,第43頁。

20.Ю·西涅麗娜:《當代俄羅斯國民宗教性發展狀況(1989—2012年)》,趙鳳彩譯,《俄羅斯研究》2013年第3期,第150頁。

21.2003年,俄羅斯東正教神學已被收入全俄世俗高校人文專業目錄中。從2012年9月1日起,俄羅斯全國十一年制世俗中小學正式普遍開設宗教文化與世俗倫理基礎必修課。參見戴桂菊:《俄羅斯東正教會:教權服從政權》,《世界知識》2013年第12期,第43頁。

22.這是對俄羅斯接受東正教的浪漫化表達。