朱鴻召:毛澤東自我革命助推馬克思主義中國化

guancha

編者按:2023年12月26日是毛澤東同志誕辰130週年。作為馬克思主義中國化的偉大開拓者,毛澤東同志終其一生,都在探索馬克思主義中國化的道路。

本文作者梳篦海量史料,還原了毛澤東同志從井岡山到延安這段跌宕的“歷史所遮蔽的,生活中卻是顯明的狀態”;以更細微、更感性的視角,展示毛澤東同志在革命成敗與個人榮辱的雙重磨鍊中,勇於自我革命,呈現出浴火重生的成熟的革命者人格和思想,以及一個可愛可親的領袖形象,讀來引人入勝。

觀察者網特刊此文,在這個特殊的日子緬懷偉人,寄託思念,傳承精神。

【文/觀察者網專欄作者 朱鴻召】

2013年12月,習近平總書記在紀念毛澤東誕辰120週年大會上指出:“革命領袖是人不是神……不能因為他們偉大就把他們像神那樣頂禮膜拜,不容許提出並糾正他們的失誤和錯誤;也不能因為他們有失誤和錯誤就全盤否定,抹殺他們的歷史功績,陷入虛無主義的泥潭。”[1]

毛澤東思想,是以毛澤東為主要代表的中國共產黨人,在中國革命實踐過程中,把馬克思列寧主義理論與中國革命具體實際相結合的產物,也是與中華優秀傳統文化相結合的產物。

它源自長征路上的深刻反省,來自長征前毛澤東深入現實社會,注重調查研究,強調具體問題具體分析的思想方法和理論品格,形成於延安時期毛澤東對中國革命戰爭戰略問題,以及對抗日持久戰等一系列經典著述。其核心要義和活的靈魂是一切從實際出發、實事求是,其人格基礎是經歷長征,痛徹反省,毛澤東歷練成熟,剛柔相濟的性格形成。

長征路上的深刻反省

沒有長征路上的深刻反省,就沒有延安時期中國革命思想理論的發展成熟。這是關於中國革命戰爭策略的反省,也是關於中國革命道路的反省。參與反省者,涉及中共中央最高領導層對於中國革命戰爭策略和革命道路持不同意見的兩方面人士,即,以博古為代表的堅決執行共產國際路線一派,以毛澤東為代表的堅持探索中國革命自己道路一派。

自1934年10月至1935年10月,中共中央率領中央紅軍主力部隊從江西中央蘇區出發,經過一年多的長途跋涉,來到陝北。“長征”名稱,是紅軍主力部隊到達陝北後才確定的稱謂,當初就是第五次反“圍剿”失利後的軍事戰略轉移,並且是落腳點多次改變的戰略轉移。

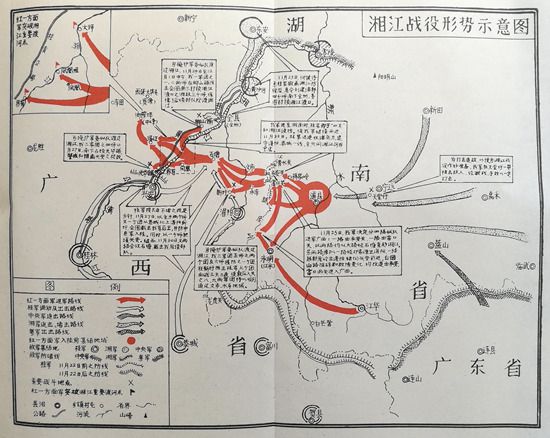

1934年11月27日至12月9日,發生在廣西北部湘江地區的湘江戰役,雖然突破了國民黨軍的第四道軍事封鎖線,粉碎了蔣介石圍殲中央紅軍於湘江以東的企圖,但是,中央紅軍為此付出了極其慘重的代價。中央紅軍部隊指戰員和中央機關人員由長征出發時的8.6萬人(含挑夫大約5000人)鋭減至3萬餘人,其中戰鬥犧牲3.5萬餘人,被打散失蹤離隊2萬多人。當地老鄉多年流傳着“三年不飲湘江水,十年不食湘江魚”的説法。

湘江戰役形勢圖(桂林市委黨史研究室供圖)

湘江戰役遺址——界首渡口(資料照片)

在如此嚴酷的戰爭現實面前,中央和紅軍革命隊伍都陷入程度不同的反省之中。擔任中央紅軍長征軍事指揮的“三人團”成員,尤其是周恩來、博古,在隨後1935年1月召開的遵義會議上,總結第五次反“圍剿”的經驗教訓,批判了戰略轉移以來軍事指揮上的錯誤,並解除了博古、李德的軍事指揮權,決定仍由中央軍委主要負責人朱德、周恩來指揮軍事,周恩來為黨內委託的對於指揮軍事下最後決心的負責者。會議增選毛澤東為中央政治局常委,協助周恩來的軍事指揮工作。

在分析戰爭失利原因時,博古作主報告,側重從客觀上分析原因,周恩來作副報告,側重從主觀上反省,“指出紅軍第五次反‘圍剿’失利的主要原因是軍事領導上戰略戰術的錯誤,並主動承擔責任”[2]。由於軍情緊急,會議議程沒有全部完成就被迫轉移了。此後行軍途中,“博古有半個多月一直深思不語,不思茶飯,也不讓別人打擾”。

2月5日,在雲南扎西一個叫“雞鳴三省”的村子,周恩來找到博古徹夜長談,解開了其思想心結。周恩來從國共合作破裂,上海工人武裝起義失敗的教訓中,認定中國革命要成功,沒有一支強大的軍隊是不行的。中國工農紅軍要取得勝利,必須有一位足智多謀的軍事統帥。“從內心講,你和我都是做具體業務的人,都不合適做領袖或主帥。”以自己的經驗觀察,周恩來認為只有毛澤東能夠膺此大任,率領中央紅軍走出困境。“希望你能支持我,拋棄和老毛的前嫌,同心同德,一切為了打敗蔣介石,建立無產階級新政權這個大局。”[3]

金無赤金,人無完人。危難關頭,大局為重。博古的思想工作被做通了,同意在沒有得到共產國際同意的情況下,讓出黨的最高領導權和軍隊指揮權。於是,成立了由王稼祥、周恩來、毛澤東組成是“新三人團”,負責紅軍軍事指揮任務。所以,如果沒有博古等共產國際派的深刻反思,就不可能有遵義會議後毛澤東逐漸走上領導崗位。

長征途中,毛澤東也進行着深刻反省,並且是更加深刻的自我反省。通過反省,他得出兩個結論:其一是真理往往掌握在少數人手中;其二是共產黨人必須學會與自己持反對意見的人共事。

到達陝北後的毛澤東(資料圖)

自1927年9月秋收起義,毛澤東率領起義隊伍放棄攻打長沙計劃,轉而上井岡山,探索走工農武裝割據,農村包圍城市的革命道路,到1934年10月被迫放棄中央革命根據地,開始戰略大轉移,七年時間,八次權力鬥爭,事關中國革命思想路線問題,事關中國革命軍事戰略戰術問題,也事關個人脾氣性格和團隊協作問題。而思想路線問題、革命戰爭軍事指揮問題,都集中在革命集體的團隊執行力上。真理的力量是通過人格的力量,才能更好地發揮變革現實、創造歷史的功效作用。

毛澤東以天下為己任,對自己的人生期許遠遠超出常人,當他拿對自己的人生期許來打量別人,要求別人,巨大的差距就橫亙在面前。他可以説服王佐、袁文才,可以通過討論、辯論、爭論説服朱德、陳毅;但是,當中共中央從上海轉移到江西,面對徹底執行莫斯科共產國際路線政策的留蘇派人物,難度係數驟然膨大了。

試想,在瑞金召開的中央政治局會議上,被奉為共產國際代表的李德只能講俄語或英語,坐在會場裏的博古、張聞天、王稼祥、項英、任弼時等人都可以直接用俄語對話,周恩來、朱德、鄧發等可以用英語交流。唯獨毛澤東聽不懂他們之間用俄語或英語交談的內容,他們也很難聽懂,甚至沒有耐心去傾聽毛澤東用濃重的湖南口音講述自己通過農村實地調查所理解的中國革命思想路線問題。這樣的會議,國際路線與中國經驗之間,往往是以激烈的辯論開始,繼之以兩種話語的爭吵怒斥,最後是一方代表的拂袖而去,不歡而散。

長征前夕,毛澤東的軍事指揮權、黨的領導權、中華蘇維埃人民委員會領導權都被先後解除,成了孤家寡人。他後來回憶這段經歷時很形象也很憤激地説:“他們迷信國際路線,迷信打大城市,迷信外國的政治、軍事、組織、文化的那一套政策。我們反對那一套過‘左’的政策。我們有一些馬克思主義,可是我們被孤立。我這個菩薩,過去還靈,後頭就不靈了。他們把我這個木菩薩浸到糞坑裏,再拿出來,搞得臭得很。那時候,不但一個人也不上門,連一個鬼也不上門。我的任務是吃飯、睡覺和拉屎。還好,我的腦袋沒有被砍掉。”[4]

由於用心太專,用情太甚,每當遇到重大政治打擊之後,毛澤東往往都會罹患疾病,躲到醫院診所或山林寺廟裏療治病痛。據曾經擔任李德俄語翻譯的伍修權介紹:“最初他們還打算連毛澤東同志也不帶走,當時已將他排斥出中央領導核心,被弄到雩都去搞調查研究。後來,因為他是中華蘇維埃執行委員會主席,在軍隊中享有很高威望,才被允許一起長征。”[5]

造成這種尷尬局面的原因,既有思想路線分歧,也有工作方式方法問題。前者是可以分析認識的,後者卻是難以分析認知的,經常處於一種生活的顯明狀態,歷史的隱蔽狀態。毛澤東分析其中原因,認為這主要是由於思想路線分歧。“我沒有吃過洋麪包,沒有去過蘇聯,也沒有留學別的國家。我提出建立以井岡山根據地為中心的羅霄山脈中段紅色政權,實行人民民主,實行耕者有其田,居住有其屋,發動受壓迫的勞苦大眾組織自己的革命武裝,開展‘十六字訣’的游擊戰和採取迂迴打圈戰術,一些吃過洋麪包的人不信任,認為山溝子裏出不了馬克思主義。”[6]

任何思想理論,都源於人,寄寓人。縱然真理在握,振臂一呼,從者寥寥,是不可能成就革命事業的。中央蘇區時期,毛澤東經歷多次挫折坎坷,是馬克思主義指導思想與中國革命道路選擇之間,是共產國際路線方針與中國革命政策對策之間,如何有效結合,如何領導中國革命取得勝利的一系列問題矛盾鬥爭交集的結果。在這個思想路線鬥爭過程中,毛澤東有反省,有鬥爭策略的改變。

自我糾錯就是一種自我革命

1927年10月,毛澤東率領湘贛邊界秋收起義的部隊。(資料圖片)

青年毛澤東在井岡山斗爭中逐漸表現出傑出的軍事指揮才能,但是個人作風強悍,遇到不同意見,容易脾氣暴躁。他喜歡開玩笑,也喜歡挖苦人。據曾在閩西革命根據地工作的傅伯翠回憶:“1929年5月下旬,在連城的廟前,我第一次見到毛委員。因為副官楊至誠分給毛委員的房屋不夠亮堂,毛把楊罵得好厲害。我還聽到陳毅當面對毛委員説:你這樣愛訓人,我都害怕。”[7]

在中央蘇區時期,有一次毛澤東與弟弟毛澤覃爭論起來,氣急之處舉手就要打。毛澤覃頂上一句“共產黨不是毛家祠堂”[8],對哥哥觸動很大,才讓哥哥毛澤東放下手來。有研究者分析認為,“他是那種極好強,易敏感,愛衝動,不大掩飾其內心感情及好惡的人”。“在一些中共的文件中,我們不難看到對他個性方面的一些尖鋭批評,比如説他動不動就‘咆哮起來’,甚至‘罵起娘來’,説他‘態度(脾氣)不好’,‘好攬權’,‘排斥異己’,過於威嚴,使羣眾和同志‘個個怕他’,等等。”[9]脾氣性格的大小好惡,源於先天稟賦,與個人情懷使命擔當成正比,與個體生命自覺涵養修為成反比。

共產黨領導的革命事業,必然是千百萬人團結一致,共同奮鬥的偉大斗爭。縱然真理在手,還要喚起工農千百萬,還要團結帶領革命集體形成強大的團隊執行力和戰鬥力,去除舊佈新,改天換地。毛澤東在經歷多次來自隊友的不信任,主動或被動地遭遇戰友們的不合作,不得不自我反省,努力修養自己,約束自己,用温和的態度和方式方法,去做耐心細緻的説服工作。

據此間和毛澤東一起生活的賀子珍晚年回憶:“在離開中央蘇區前,任何人都不同毛澤東説話,他也不去找任何人。在長征初期,人們仍然不同他説話,而他卻打破沉默,主動去找同志們談話。他利用一切可能的機會,抓緊時間,同政治局的同志、中央軍委的同志一個個地談話,反覆闡述他的意見:敵人實行壁壘政策,我們不能同他們硬拼,要機動靈活地打運動戰,消滅敵人。”

君子有過,如日月之食,民皆見之,及其更也,民皆仰之。許多參加過長征的幹部,不約而同地觀察到一個現象:“毛澤東在遵義會議以後,有很大的變化,他更加沉着、練達,思想更加縝密、周到,特別是更善於團結人了。”[10]真理在手,更要放下身段,用一顆心去點燃另一顆心,才能實現星星之火、可以燎原的革命理想,才能達到我是光明,中國就不會黑暗的人生境界。

後來,丁玲到陝北,毛澤東叮囑她參加革命隊伍,要學會做人的工作。“你開始做工作就是要認識人,一個一個去認識他們,瞭解他們。”[11]這是毛澤東的切身體會,是做好革命工作的經驗之談。

紅軍長征路線

中央紅軍長征歷時371天,其中行軍250天,作戰15天,休息100天,共計行程18088裏,經過11個省,翻越18座大山,跨過25條江河[12]。戎馬倥傯,漫漫征程。毛澤東在一年多的戰略轉移途中,揚棄了工作方式方法中的簡單粗暴,修正了脾氣性格上的傲慢偏執,逐漸變得温和包容、大度從容起來。他主動接近並説服王稼祥、張聞天、周恩來,並逐漸爭取博古思想觀念的轉變,促成遵義會議順利召開。“長征是在懷疑、猜忌、陰謀與恐懼的氣氛中開始的,當時毛不在領導圈內,而長征結束時,大家都有了堅強的信心,毛也隨之成為領袖人物,他用事實和道理爭取了不少反對過他的人。”[12]

只有真人,才有真理。只有真問題,才有真思想真學問。經過長征途中的深刻反省,中國共產黨人表現出超強的自我糾錯能力。自我糾錯就是一種自我革命。毛澤東改變了性格,堅持了真理,為探索解決中國革命的思想路線問題,奠定了深厚寬闊的人格精神基礎。

對中國革命道路選擇的理性思考

中國革命的思想理論邏輯,取決於中國革命發展的社會歷史邏輯,更取決於黨領導人民進行革命探索的實踐邏輯。

中國共產黨領導的中國革命,最初是在共產國際的指導下進行的。中國共產黨自1921年7月成立,至1943年5月共產國際宣佈解散,在此22年時間裏,始終是共產國際的一個集體會員單位。接受共產國際的指導,執行共產國際的決定,是中國共產黨的一種義務和職責。

但是,中國的歷史文化與社會現實決定着中國革命必須面對中國的實際,找到自己的朋友與敵人,採取中國的鬥爭方式,才能取得革命的勝利。只有中國革命取得反帝反封建鬥爭勝利,推翻半殖民地半封建社會,建立一個完全獨立自主的國家政權,讓中國人民站起來,富起來,強起來,貴起來,才能證明馬克思列寧主義思想理論指導的正確意義,才能推動共產國際領導的國際共產主義運動的發展壯大。這種歷史邏輯決定着馬克思主義理論邏輯的發展軌跡,要求中國共產黨人以馬克思主義為指導思想,立足中國大地,解決中國問題,回應時代關切,凝聚團隊力量,温暖世道人心。

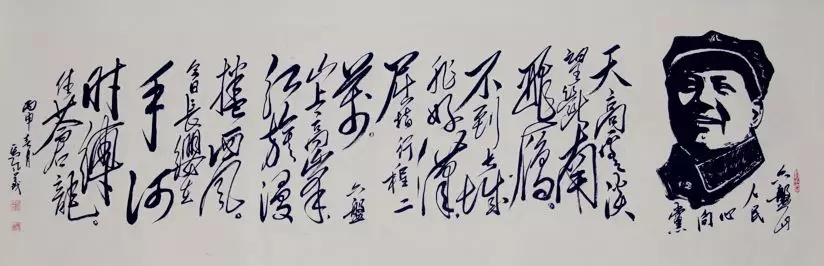

《清平樂·六盤山》

長征到達陝北後,毛澤東逐漸改變了脾氣性格,改進了工作方式方法,仍然堅持注重實踐,務求實效,一切從實際出發,具體問題具體分析的思維路徑和思想理論風格。

學思致用,知行合一,是中國知識分子的優良傳統。青年毛澤東在參與組織湖南新青年赴法勤工儉學之際,自己選擇的是不盲從出洋留學,關注社會現實,從身邊的具體生活入手,發現真問題,研究真學問。“吾人如果要在現今的世界稍為盡一點力,當然脱不開‘中國’這個地盤。關於這地盤內的情形,似不可不加以實地的調查及研究。”[13]

率領秋收起義隊伍上井岡山後,面臨着國民黨政府軍和地方武裝的軍事圍剿鬥爭。兵戎相見,勢同水火,武裝鬥爭,你死我活。尤其是在敵強我弱的形勢下,為了生存發展,必須一切都以具體的時間地點為轉移。在經歷過慘痛的流血鬥爭的經驗教訓中,逐漸歸納總結出“敵來我走,敵駐我擾,敵退我追”的游擊戰作戰原則。在鬥爭實踐中不斷完善,形成“敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追”的游擊戰十六字訣。毛澤東稱其為“適應當時情況的帶着樸素性質的游擊戰爭基本原則”。“它正是從敵強我弱這一特點出發,趨利避害,避實擊虛,靈活機動,達到保存自己,消滅敵人的目的,從而逐步改變敵我雙方的力量對比。人民軍隊後來的戰略戰術,就是由它發展起來的。”[14]憑着這種務求實效的軍事指揮能力,一介書生毛澤東被井岡山革命隊伍熱情地稱呼為“毛委員”。

隨着井岡山革命隊伍不斷壯大,革命根據地事業影響越來越廣,中共湘南特委、中共江西省委、中共臨時中央局等上級機構,先後派出巡視員、特派員、黨代表來到井岡山和中央蘇區,無一例外地都是監督執行共產國際路線政策。這些自上而下的“欽差大臣”們,帶着長官意志,擅長照本宣科,給革命鬥爭事業帶來一次又一次的失敗教訓。毛澤東對此憤恨交加,深惡痛絕。“許多巡視員,許多游擊隊的領導者,許多新接任的工作幹部,喜歡一到就宣佈政見,看到一點表面,一個枝節,就指手畫腳地説這也不對,那也錯誤。這種純主觀地‘瞎説一頓’,實在是最可惡沒有的。他一定要弄壞事情,一定要失掉羣眾的,一定不能解決問題的。”

對此,毛澤東大聲疾呼,沒有調查就沒有發言權,調查研究是為了解決問題。中國共產黨領導中國革命,是要有效解決中國社會存在的種種問題,挽救中華民族面臨的亡國滅種的歷史危機。解決問題的前提,是正確認識問題,精準把握問題。“我們説上級領導機關的指示是正確的,決不單是因為它出於‘上級領導機關’,而是因為它的內容是適合於鬥爭中的客觀和主觀情勢的,是鬥爭所需要的。不根據實際情況進行討論和審察,一味盲目執行,這種單純建立在‘上級’觀念上的形式主義的態度是很不對的。”“完全不是共產黨人從鬥爭中創造新局面的思想路線”[15]。

到1941年3月,毛澤東在延安重新整理從中央蘇區帶來的農村調查報告,依然情緒激動,憤恨有加地刻畫那些盲目機械地執行共產國際政策的“本本主義者”,“有許多人,‘下車伊始’,就哇喇哇喇的發議論,提意見,這也批評,那也指摘(責),其實這種人十個有十個要失敗的。因為這種議論或批評,沒有經過周密調查,不過是無知妄説。我們黨吃所謂‘欽差大臣’的虧,是不可勝數的”[16]。這種“本本主義”,延安時期毛澤東又稱之為“教條主義”。

教條主義是盲目地奉馬克思列寧主義為“聖經”,奉共產國際指示為“聖旨”,而漠視中國革命具體環境、特殊對象等實際問題。他們站在共產國際所代表的世界革命立場上,批評指責毛澤東的具體問題具體分析是“狹隘經驗論”,“山溝裏出不了馬克思主義”。毛澤東在反省自己與這些“欽差大臣”們的權力鬥爭和思想路線較量過程中,也努力尋找並認真閲讀一些馬克思主義著作,逐漸意識到問題的癥結在於思想理論路線,屬於認識論範疇的哲學問題。

他後來回憶説:“1932年(秋)開始,我沒有工作,就從漳州以及其他地方蒐集來的書籍中,把有關馬恩列斯的書通通找了出來,不全不夠的就向一些同志借。我就埋頭讀馬列著作,差不多整天看,讀了這本,又看那本,有時還交替着看,紮紮實實下功夫,硬是讀了兩年書。”這是思想理論鬥爭中的知己知彼。“後來寫成《矛盾論》《實踐論》,就是在這兩年讀馬列著作中形成的”最初觀念。[17]

馬克思主義中國化的第一次歷史性飛躍

陝北相對穩定的局勢,國內翻譯出版的馬克思主義理論著作可以更多獲得,延安初期活躍的思想文化氛圍,毛澤東比較集中地對中國共產黨的歷史經驗進行理論思考和分析研究,剖析以教條主義為特徵的“左傾”錯誤思想產生的社會根源和歷史危害,為推動黨的思想理論發展奠定了基礎。

1936年10月,為了回應李德向中共中央提出的書面意見,毛澤東組織一些富有實際鬥爭經驗的幹部,聯繫中國革命實際,研究總結中國革命軍事理論問題,然後寫成《中國革命戰爭的戰略問題》。在分析紅軍十年血戰歷史經驗時,毛澤東強調正確的思想認識問題。“讀書是學習,使用也是學習,而且是更重要的學習。從戰爭學習戰爭——這是我們的主要方法。”任何一場戰爭都是具體的,也是殘酷的,需要指戰員們具體問題具體分析,因時因地制宜。“革命戰爭是民眾的事,常常不是先學好了再幹,而是幹起來再學習,幹就是學習。”[18]他素來反對“死讀書”,更反對“讀死書”。“書是靠不住的,主要是要創造自己的經驗。在打仗時,不要帶着書,要狠狠把它丟掉,認真打仗。打仗是個大學校。”[19]在戰爭中學會戰爭,在革命中學會革命,中國共產黨人表現出超強的學習能力和創造精神。

1936年12月,毛澤東在陝北作《中國革命戰爭的戰略問題》的報告。

1937年4月至8月,毛澤東在延安由紅軍大學改制的中國人民抗日軍政大學講授馬克思主義哲學,在此基礎上形成《實踐論》《矛盾論》兩篇哲學著作。圍繞着“人的正確思想是從哪裏來的”這個話題,毛澤東指出:“知識的問題是一個科學的問題,來不得半點的虛偽和驕傲,決定地需要的倒是其反面——誠實和謙遜的態度。你要有知識,你就得參加變革現實的實踐。你要知道梨子的滋味,你就得變革梨子,親口吃一吃。你要知道原子的組織同性質,你就得實行物理學和化學的實驗,變革原子的情況。你要知道革命的理論和方法,你就得參加革命。一切真知都是從直接經驗發源的。”

人的正確認識只能從社會實踐中來,從生產實踐、生活實踐、科學實踐、革命實踐中來。一切書本知識,對於社會實踐者來説,都是思想認識的流,而不是源。馬克思主義著作,對於中國共產黨人也是一種書本知識,其真理性需要經過革命鬥爭實踐的檢驗。“馬克思列寧主義並沒有結束真理,而是在實踐中不斷地開闢認識真理的道路。”[20]所以,馬克思主義不應該是金科玉律式的本本或教條。“馬克思主義的最本質的東西,馬克思主義的活的靈魂,就在於具體地分析具體的情況。”[21]中國共產黨人應該有勇氣有膽識站到時代的最前列,捨我其誰,在改造客觀世界的同時,改造自己的主觀世界,以新人生,以新社會。“俱往矣,數風流人物,還看今朝。”[22]這是一種理論情懷,一種思想境界,也是一種人生態度。

1937年10月,毛澤東在延安鳳凰山下的石窯裏,把歷經長征,在戰火硝煙中撰寫的有關革命根據地和蘇維埃時期的土地法規和農村調查報告找出來,共計11篇文章,彙編成冊,題名《農村調查》,加上序言,交待緣由,“為免再損失,印出若干份,並供同志們參考”[23]。這不是一般意義上的敝帚自珍,而是思想理論路線上的擇善固執。他沒有把問題講得完全透徹,因為要等待共產國際對於中國革命的最新態度。

《農村調查》,1948年1月,東北書店發行,共172頁,作者毛澤東。

一年後,1938年9月29日至11月6日,中共擴大的六屆六中全會在延安橋兒溝天主教堂改制的中央黨校召開。開幕式上,剛從莫斯科回到延安的王稼祥傳達《共產國際指示報告》和共產國際執行委員會主任季米特洛夫關於中共黨內領導問題的意見。共產國際充分肯定了抗戰以來“中共的政治路線是正確的”,明確指示“在領導機關中要在毛澤東為首的領導下解決,領導機關中要有親密團結的空氣”[24]。這個指示精神,確立了毛澤東在中共黨內的領導地位。預備會上關於此次全會由誰做政治報告的爭論,就迎刃而解了。

毛澤東在大會所做政治報告中,明確提出馬克思主義中國化問題。“離開中國特點來談馬克思主義,只是抽象的空洞的馬克思主義。因此,馬克思主義的中國化,使之在其每一表現中帶着中國的特性,即是説,按照中國的特點去應用它,成為全黨亟待了解並亟須解決的問題。洋八股必須廢止,空洞抽象的調頭必須少唱,教條主義必須休息,而代替之以新鮮活潑的、為中國老百姓所喜聞樂見的中國作風和中國氣派。”新階段,新形勢,新任務,必須加強理論學習。“學習理論是勝利的條件。”但是,不能把馬克思主義理論當作教條,而是當作行動指南,“不是學習馬克思列寧主義的字母,而是學習他們觀察問題與解決問題的立場與方法”。所以,“沒有抽象的馬克思主義,只有具體的馬克思主義”。[25]具體的馬克思主義,就是中國革命發展了的馬克思主義,也就是中國的馬克思主義。

再過兩年,1940年1月,毛澤東在延安召開的陝甘寧邊區文化界救亡協會第一次代表大會上作關於“新民主主義的政治與新民主主義的文化”長篇演講,整理成文後刊發在《中國文化》創刊號上。不同於工作報告,演講可以表達個人觀點。他明確提出,必須將馬克思主義的普遍真理與中國革命的具體實踐完全的適當的統一起來,決不能主觀地公式地應用之。回顧中國革命所走過的坎坷歷程,毛澤東意味深長地説:“我們民族的災難深重極了,唯有科學的態度與負責的精神,能夠引導我們民族到解放之路。真理只有一個,而究竟誰是真理,不依靠主觀的誇張而依靠客觀的實踐。只有千百萬人民的革命實踐,才是檢驗真理的尺度。”並且,首次提出“科學的態度是‘實事求是’,決不是‘自以為是’與‘好為人師’那樣狂妄的態度所能解決問題的”[26]。

在深刻反省與歷史總結中,毛澤東逐步完成了對中國革命道路選擇的思想理論構建。毛澤東思想是第一代共產黨人牢記初心使命,在社會實踐面前始終堅持以目標為導向、以問題為導向、以結果為導向,堅定歷史自信、文化自信,創造中華民族現代文明的光輝篇章,是馬克思主義中國化的第一次歷史性飛躍。

“推進馬克思主義中國化時代化是一個追求真理、揭示真理、篤行真理的過程。”[27]沿着把馬克思主義與中國具體實際相結合、與中華優秀傳統文化相結合的發展道路,百餘年來中國共產黨人牢記初心,踐行使命,在領導中國人民進行革命、建設和中國式現代化的偉大實踐中,形成了毛澤東思想、中國特色社會主義理論體系、習近平新時代中國特色社會主義思想,實現馬克思主義中國化的三次歷史性飛躍。思想相互貫通,理論體大精深,事業接續前進。

註釋:

[1]習近平:《在紀念毛澤東同志誕辰120週年座談會上的講話》,《人民日報》(京),2013年12月27日。

[2]中共中央文獻研究室編:《周恩來年譜(1898~1949)》(修訂本),第276頁。北京:中央文獻出版社,1998年2月版。

[3]秦福銓:《博古和毛澤東——及中華蘇維埃共和國的領袖們》,第122、127、129頁。香港:大風出版社,2009年3月版。

[4]毛澤東接見一個外國共產黨代表團的談話記錄,1965年8月5日。轉引自中共中央文獻研究室編、金衝及主編《毛澤東傳(1893~1949)》,第322~323頁。北京:中央文獻出版社,1996年8月版。

[5]伍修權:《我的歷程(1908~1949)》,第77頁。北京:解放軍出版社,1984年7月版。

[6]曾志:《談談我知道的毛主席》,見《緬懷毛澤東》,上卷第401頁。北京:中央文獻出版社,1993年7月版。

[7]傅伯翠:《憶紅四軍第七次代表會議》,見中央文獻研究室第二編研部編《話説朱德》,第191頁。北京:中央文獻出版社,2000年6月版。

[8]參見陳晉《讀毛澤東札記》,第29頁。北京:生活 • 讀書 • 新知三聯書店,2009年9月版。

[9]楊奎松:《毛澤東與莫斯科的恩恩怨怨》,第531頁。南昌:江西人民出版社,1999年7月版。

[10]王行娟:《賀子珍的路》,第193、214頁。北京:作家出版社,1991年4月第2版。

[11]參見王增如、李向東編著《丁玲年譜長編》,上卷第124頁。天津:天津人民出版社,2006年1月版。

[12]參見董必武、李富春等著《二萬五千裏》(珍藏本),下冊第732、730頁。上海:上海人民出版社,2006年9月版。此處行程統計數據,是以中央紅軍軍團直屬隊為標準,按照每天行程精確裏數累計而成,其他各支長征隊伍行程路徑不同,裏數也不同。

[13][美]哈里森·索爾茲伯裏:《長征——前所未聞的故事》,第376頁。北京:解放軍出版社,1986年5月版。

[14]毛澤東:《致周世釗》(1920年3月14日),《毛澤東早期文稿(1912.6~1920.11)》,第474頁。長沙:湖南出版社,1990年7月版。

[15]中共中央文獻研究室編、金衝及主編:《毛澤東傳(1893~1949)》,第169、174頁。北京:中央文獻出版社,1996年8月版。

[16]毛澤東:《反對本本主義》(1930年5月),《毛澤東農村調查文集》,第2、3、8頁。北京:人民出版社,1982年12月版。

[17]毛澤東:《<農村調查>序言二》(1941年3月),《農村調查》,第5頁。晉察冀新華書店,1947年9月印行。

曾志:《談談我知道的毛主席》,見《緬懷毛澤東》,上卷第401、402頁。北京:中央文獻出版社,1993年7月版。

[18]毛澤東:《中國革命戰爭的戰略問題》(1936年12月),《毛澤東選集》,第2卷第174頁。晉察冀邊區出版社,1947年10月版。

[19]中共中央文獻研究室編,逄先知、馮蕙主編:《毛澤東年譜(1949~1976)》,第5卷第518頁。北京:中央文獻出版社,2013年12月版。

[20]毛澤東:《實踐論》(1937年7月),《毛澤東選集》,第2卷第276、284頁。晉察冀邊區出版社,1947年10月版。

[21]毛澤東:《矛盾論》(1937年8月),《毛澤東選集》,第2卷第300頁。晉察冀邊區出版社,1947年10月版。

[22]毛澤東:《沁園春 • 雪》(1936年2月)。《詩刊》(京),創刊號(1957年1月)。

[23]毛澤東:《<農村調查>序言一》(1937年10月),《農村調查》,第1頁。晉察冀新華書店,1947年9月印行。

[24]《國際指示報告》(1938年9月),見中共中央文獻研究室編《文獻和研究》(1986年彙編本),第68、70頁。北京:人民出版社,1988年2月版。

[25]毛澤東:《論新階段》(1938年10月)。《解放》週刊(延安),第57期(1938年11月25日)。

[26]毛澤東:《新民主主義的政治與新民主主義的文化》(1940年1月)。《中國文化》(延安),創刊號(1940年2月15日)。該文章在《解放》週刊(延安)第98、99期合刊(1940年2月20日)發表時,更名為《新民主主義論》。收入《毛澤東選集》,文字有改動。如“真理只有一個,而究竟誰是真理”,改為“真理只有一個,而究竟誰發現了真理”。見《毛澤東選集》第4卷第655頁。晉察冀邊區出版社,1947年10月版。

[27]習近平:《高舉中國特色社會主義偉大旗幟,為全面建設社會主義現代化國家而團結奮鬥》(2022年10月16日),《人民日報》(京),2022年10月26日。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。