吉姆·韋伯談越戰迴響——《華爾街日報》

Barton Swaim

弗吉尼亞州阿靈頓

1980年代我正值青少年時期,流行文化對越南戰爭基本只有一個論調:這場戰爭源於美國的傲慢,由野蠻人發動,除了造成心理創傷和國家恥辱外幾乎一無所獲。弗朗西斯·福特·科波拉的《現代啓示錄》(1979)、奧利弗·斯通的《野戰排》(1986)與《生於七月四日》(1989)、斯坦利·庫布里克的《全金屬外殼》(1987)、布萊恩·德·帕爾瑪的《越戰創傷》(1989)——這些作品連同無數其他影視、紀錄片和文章都在告訴我們這代人:這場戰爭是場徹底失敗,讓參戰者淪為戰犯和沉溺毒品的愧疚者。

1973年1月27日《巴黎和平協定》簽署,戰爭正式結束。下週五將是五十週年紀念日——這個時間節點很可能會引發一輪關於戰爭遺產的回顧性評論和有線電視專題。2025年還將有更多紀念活動,標誌1975年美國從西貢的最後撤軍。

自80年代以來,美國社會已經翻過這一頁。越南戰爭不再像上一代人那樣引發誇張的悔恨情緒。僅就好萊塢而言,《我們曾是戰士》(2002)是最早將普通越南戰場美軍刻畫為正直英勇形象的大片之一;近年上映的《最後的旗幟》(2018)雖然仍沉溺於反戰説教,但承認了美軍士兵的勇敢與正直。政治層面也有所轉變。曾嚴厲譴責所謂美軍在越戰爭罪的約翰·克里——這位1971年聲稱駐越美軍犯下"堪比成吉思汗式暴行"的人物——在2004年成為民主黨總統候選人時,不得不將自己重塑為戰爭英雄形象,最終仍落敗。

越南戰爭不像許多戰爭那樣容易得出明確的解釋。但隨着媒體制造的迷思不再佔據主導地位,以及失去58,220名軍人的痛苦逐漸消退,美國人是否準備好重新思考整個事件?“也許吧,”吉姆·韋伯在沉思片刻後回答。現年76歲的韋伯曾擔任里根總統的海軍部長(1987-88年)和弗吉尼亞州民主黨參議員(2007-13年),他於1969-70年在越南叢林中指揮過一個海軍陸戰隊步槍排。“也許吧,”他再次説道,看起來並不確信。

在我看來,最大的迷思是認為普通的越南戰鬥老兵因這段經歷而傷痕累累,以至於無法在國內重新開始生活。想想馬丁·斯科塞斯1976年電影《出租車司機》中孤獨、精神錯亂的老兵特拉維斯·比克爾。

這種刻板印象有任何真實性嗎?韋伯回憶起1986年發表在《新英格蘭醫學雜誌》上的一篇文章,聲稱發現越南老兵的自殺率比其他人高出86%。“我讀了那篇文章,”他回憶道,“我拆解了作者的所有數據,弄明白了他們是如何得出這個結論的,結果完全是胡扯。”該論文僅考慮了1950、1951和1952年出生的男性,並且只研究了1974年至1983年間在賓夕法尼亞州和加利福尼亞州死亡的人。這並沒有阻止媒體大肆宣傳這項研究,“本質上是在聲稱,如果你在越南服役過,你可能會自殺。”

1979年,國會聘請哈里斯民意調查公司調查美國人對戰爭及其老兵的看法。當時韋伯是眾議院退伍軍人事務委員會的顧問。“關於越南老兵,”他回憶道,“91%的人表示他們很高興曾在軍隊服役,74%的人表示在軍隊的時光在某種程度上是愉快的。三分之二的人表示他們會再次選擇服役。”

這場戰爭值得打嗎?韋伯先生權衡後認為值得。他回憶起與現代新加坡締造者李光耀的一次會面。“我問過他類似的問題,“韋伯説,“在他看來,美國贏了——只是以不同的方式。我們阻止了共產主義,它在印度支那的擴張止步於1975年的邊界。我們讓該地區其他國家得以發展市場經濟和政府體系,這些體系基本運作良好並回應人民需求。這種模式保留了下來,我樂觀地認為它將繼續推進,即便在越南也是如此。”

但顯然1963至1975年間確實出現了許多問題。在自傳《我聽見祖國的召喚》(2014年)中,韋伯寫道:“國防部長羅伯特·麥克納馬拉及其大肆吹噓的文官神童團隊的傲慢與無能,他們用基於數據的’系統分析’方式來指揮戰爭,削弱了軍事領導力的歷史作用。“他對戰爭中的文官領導層重複了同樣的批評,並堅持認為戰場上的軍事戰術家——無論是美軍還是南越軍——都出色完成了任務。

韋伯描述了美軍基本無力解決的兩個問題。首先是北越政府向南越派遣暗殺小隊的政策。“法國著名記者伯納德·福爾在1963年出版的《兩個越南》中記載,“韋伯説,“至少從1958年就開始發生。越盟開始向南方特別是越南中部派遣這些小隊。他們手段極其精明且殘忍。這些人會處決任何與南越政府有關聯的人——政府官員、教師、社會工作者,無一倖免。“久而久之,這些謀殺行為削弱了民眾對西貢政府的忠誠,而美軍對此幾乎束手無策。

第二個問題許多讀者記憶猶新:激進左翼在新聞媒體共謀下對戰爭的利用。“看看’民主社會聯盟’,“韋伯先生説,“他們在越戰爆發前就已成立。1962年的《休倫港宣言》"——該文件創立了SDS組織——“隻字未提越南。這些革命者的目標是瓦解美國體制,他們原以為能通過種族議題實現。直到1965年越戰爆發前,他們始終未能掀起波瀾。”

提及新聞媒體自然引出了階級話題。韋伯指出,那些為美國公眾報道戰爭、解讀時局的記者們"能言善辯、名校出身、家世顯赫”。“你能清晰看到裂痕正在形成。”

裂痕?

韋伯描述了美國"上層階級"與軍隊主要兵源之間的"決裂”。這種分裂並非始於越戰,但戰爭加速並激化了矛盾。“軍隊主要吸納特定傳統背景的人羣。這種傳統就是單純地為國而戰,只因這是他們的祖國。“韋伯的處女作《火線戰場》(1978)從多角度藝術化呈現了這種社會割裂。

這部作品雖刻畫了戰爭殘酷性卻刻意迴避對決策者的批判,追蹤了三位美軍士兵的戰爭經歷。其中一位哈佛學生本想加入海軍陸戰隊軍樂隊當號手,最終卻成了步兵。他初赴戰場時還透過薩特哲學審視戰爭(“無意義的苦難,唯有苦難本身”),歸來時已成殘疾,在劍橋反戰集會上對着麥克風怒吼:“我在越南沒見到你們任何人。我只見到…卡車司機、煤礦工人和農民。我沒見到你們。”

韋伯先生指出,當前軍隊徵兵困境與這種文化分層現象有很大關聯。“當文職政客們宣稱要’清洗軍中持極端觀點的白人’時,他們清楚自己在做什麼嗎?美軍多數成員來自特定的文化傳統,現在很多家長都告誡孩子:‘別去參軍。你想因為有人指控你在某次集會上看到邦聯旗之類的東西,就毀掉整個人生嗎?’”

韋伯曾參與2016年民主黨總統初選,雖於2015年底退選。在CNN辯論中,安德森·庫珀向每位候選人提問:“諸位從政生涯中都得罪過某些羣體,你們最自豪的敵人是誰?“其他候選人給出了標準答案:全國步槍協會、製藥業、共和黨人。而韋伯回答:“我必須説是那個投擲手榴彈炸傷我的敵兵,可惜他現在沒法來對話。“自由派評論家譏諷他炫耀殺人經歷,但唐納德·特朗普正是憑藉吸引那些未被韋伯言論冒犯的搖擺選民而贏得大選。

馬克斯·黑斯廷斯在《越南:史詩般的悲劇》(2018)中寫道,美國在巴黎協定中"最終接受了北越唯一在意的條款——允許其軍隊繼續駐留南方,而美軍撤出”。精通越南語並以平民身份多次訪越的韋伯認同此觀點:“我們在越南重蹈了阿富汗的覆轍:將盟友排除在所有重大決策之外。”

“1972年”——説到這裏他激動起來——“南越軍隊確實開始壯大,成為一支極具戰鬥力的部隊。”在復活節攻勢中,北越“傾盡全力進攻南方”。

他拿起手邊的文件念出數字:“14個師、26個獨立團和數百輛蘇制坦克進攻南越。美國人——那時我們幾乎全撤了。南越損失了3.9萬名士兵;共產黨自己的記錄承認他們損失了10萬人。他們試圖攻佔南方,但南方擊敗了他們。然後,在巴黎,我們拋棄了他們。”

不久後,理查德·尼克松辭職,國會切斷資金援助,西貢陷落。

“接着,共產黨當然,”韋伯先生繼續説,“做了斯大林式的事情——他們把數十萬南越精英關進再教育營。24萬人在那裏待了超過四年。我的一位好友就在再教育營裏待了13年。”

回憶起1991年訪問越南的經歷,韋伯描述了一個夜晚,數百名曾在再教育營度過多年的南越退伍軍人聚集在西貢老火車站附近的公園。“我的越南朋友告訴我,這些人裏許多曾是高級軍官。我們看到有些人正通過大腿注射海洛因。我心想,‘等等——這些人曾是我們的人。’”韋伯停頓片刻,又繼續講述。

我們從越南學到了什麼?如果從阿富汗撤軍來看,幾乎沒什麼。“他們的撤離方式可怕、令人作嘔,”他説,“人們説看起來像西貢陷落。不,完全不像。”作為軍事行動,“西貢撤離非常出色。1975年,我們在各地難民營準備接收人員——賓夕法尼亞州的印第安敦峽、加利福尼亞州的彭德爾頓營、阿肯色州的查菲堡、關島的新生活行動。這些地方在陷落前就準備就緒。我們撤出了14萬人。這屆政府的所作所為是可恥的。沒有任何藉口。”

在我離開前,韋伯先生向我展示了他辦公室裏的各種照片和文物。那顆手榴彈炸傷的腿至今仍困擾着他;他在辦公室裏走動時帶着輕微但可察覺的跛行。他特別想讓我看一張黑白照片。這張拍攝於1979年的照片裏,是年輕得多的吉姆·韋伯與步槍排的兩位戰友。湯姆·馬丁在範德比爾特大學就讀時加入海軍陸戰隊並擔任班長,照片中的他坐在輪椅上。麥克·麥加維是韋伯先生的第五任無線電操作員——前四任中有三位重傷致殘——照片裏的他失去了右臂。照片中的三個人都在微笑。

斯威姆先生是《華爾街日報》社論版撰稿人。

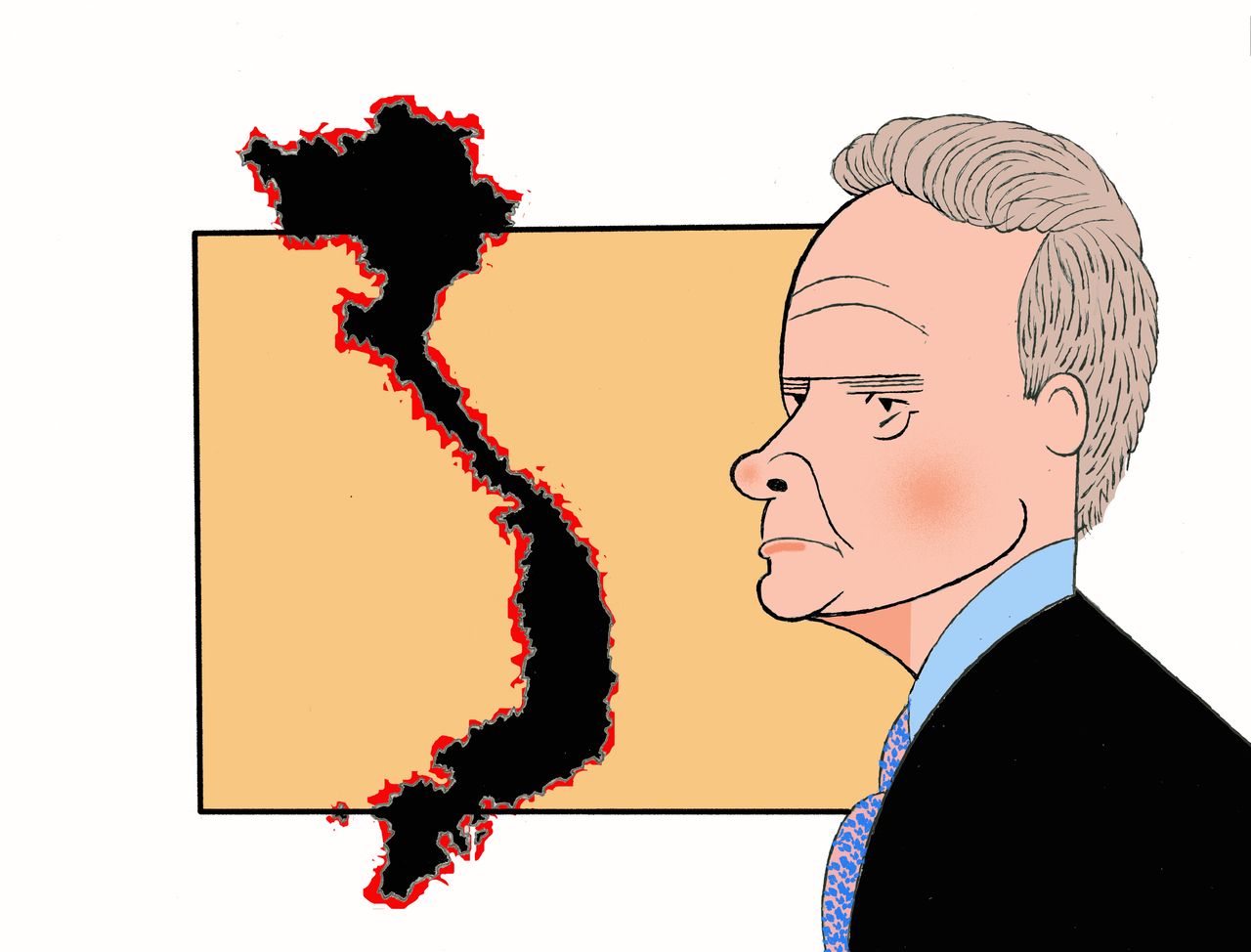

插圖:肯·法林刊登於2023年1月21日印刷版,標題為《越南迴聲,五十年後》。

插圖:肯·法林刊登於2023年1月21日印刷版,標題為《越南迴聲,五十年後》。