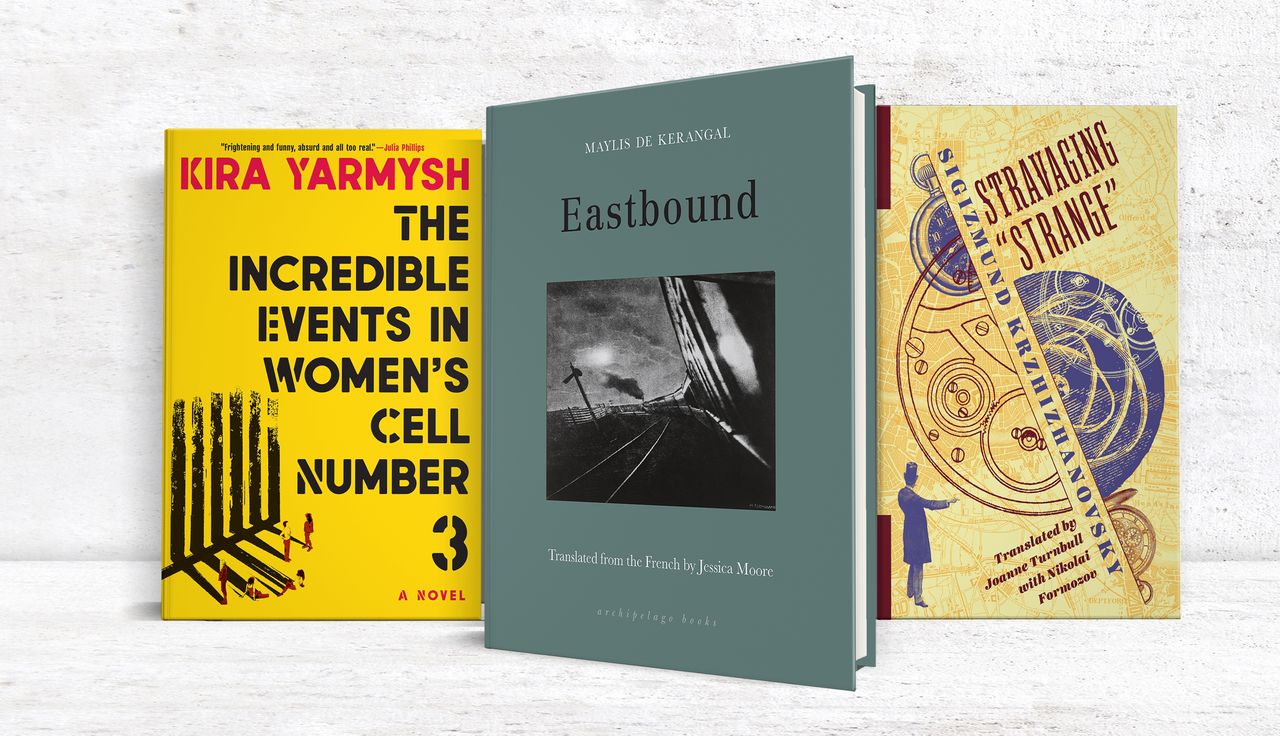

虛構作品:基拉·亞爾梅什的《女子3號牢房裏的不可思議事件》——《華爾街日報》

Sam Sacks

在基拉·亞爾梅什的《女子三號監室奇聞錄》中,所謂的監獄實為拘留所,關押其中的女性被視作違法者而非罪犯。小説女主角安妮婭因在莫斯科反腐集會上被隨機從抗議人羣中帶走,正服着為期十天的刑期。她的五位獄友同樣因荒誕理由入獄,比如持過期駕照駕車(更準確地説,是因拒絕賄賂攔查的警察)。這些女性強悍卻不危險,靠玩猜謎遊戲消磨時光。拘留所環境惡劣但尚可忍受,食堂餐食竟出人意料地可口。阿奇·泰特的英譯本中,安妮婭將此地比作"問題成人的夏令營"。

在基拉·亞爾梅什的《女子三號監室奇聞錄》中,所謂的監獄實為拘留所,關押其中的女性被視作違法者而非罪犯。小説女主角安妮婭因在莫斯科反腐集會上被隨機從抗議人羣中帶走,正服着為期十天的刑期。她的五位獄友同樣因荒誕理由入獄,比如持過期駕照駕車(更準確地説,是因拒絕賄賂攔查的警察)。這些女性強悍卻不危險,靠玩猜謎遊戲消磨時光。拘留所環境惡劣但尚可忍受,食堂餐食竟出人意料地可口。阿奇·泰特的英譯本中,安妮婭將此地比作"問題成人的夏令營"。

這種喜劇化的反高潮設置值得玩味——因亞爾梅什本人正是俄羅斯反對派領袖阿列克謝·納瓦爾尼的新聞秘書。這位2020年遭投毒未遂的領袖,在虛假的貪污審判後正被關押在高度設防監獄。讀者或許期待看到憤怒的政治檄文,但這部處女作卻聚焦於低風險拘禁中的瑣碎算計與荒誕規則。安妮婭的工人階級獄友們或許同樣厭惡政府,但她們大多將 activism 視為特權階層的古怪消遣。多數時候,她們只想着如何多騙幾根香煙和熱水澡,熬過這段惱人的插曲。

亞爾梅什女士以自然主義的幽默和深情描繪了這些女性。娜塔莎是真正坐過牢的老手,自封為不成文監獄規則的執行者,儘管她的權威因口吃而大打折扣。瑪雅是經過整形手術的伴遊女郎,是這羣人中的首席女主角,而發誓遠離男人的骨感悍婦卡佳則言辭最為犀利。男性的缺席促使大家坦誠相待,但安雅更傾向於沉浸在自己的回憶中,反覆思索她虛度青春時糟糕關係的細節,無論是與缺席的父親還是與大學朋友之間註定失敗的愛情三角關係。這些過去的屈辱以鮮明的色彩回到她的腦海中,隨着日子一天天過去,其他女性逐漸獲釋,她開始感到"真正被囚禁,不僅在拘留中心,還在她自己的頭腦中"。

正是從安雅的腦海中,這部小説的另一個奇怪特徵顯現出來。她開始經歷關於獄友的無法解釋的噩夢和幻覺,這些恐怖特徵與她們"難以置信的普通"行為如此不符,以至於安雅將其視為異常現象而置之不理。但事實上,亞爾梅什巧妙地用隨意交談和拘留程序的骯髒平庸掩蓋了對根深蒂固的社會罪惡和暴力報復的累積描繪。我很高興地説,這部小説突然揭露為哥特式恐怖作品讓我完全措手不及。如果説亞爾梅什女士寫了一部抗議小説,那麼它既出人意料又極具譴責性。

在梅莉斯·德·凱朗加爾2012年在法國出版、由傑西卡·摩爾翻譯的中篇小説《東行》中,一位名叫阿廖沙的俄羅斯應徵士兵在突然逃避兵役時冒着被監禁甚至更糟的風險。他在西伯利亞鐵路的一列火車上做出了這個決定,這列火車正將他和其他數百名年輕人送往西伯利亞某個未知的基地服義務兵役。但在每個遙遠的車站出口都受到嚴密監控,因此阿廖沙與一位在車廂間吸煙的法國女人交上了朋友,並説服她將他藏在她的一等卧鋪車廂裏,從而設計了另一種逃跑方式。

《東行》以明快的節奏展開這場瘋狂又刺激的"碟中諜"行動,同時巧妙穿插了阿遼沙及其同謀海倫娜的背景故事。海倫娜追隨俄羅斯情人遠赴西伯利亞工作後選擇逃離,在阿遼沙的困境中看到了自己當年的衝動與絕望。在列車飛馳的模糊光影裏,兩人因"相同的顛簸、相同的加速與減速時刻而奇妙交融,彼此纏繞的香煙霧氣與温熱呼吸已難分彼此"。

利落如瀑的句子、恐懼與浪漫的美妙交融、敍事與語言的和諧平衡——這些德·克朗加爾女士每部作品的標誌性特質,從心臟移植到懸索橋建設再到拉斯科洞穴壁畫,她的創作靈感包羅萬象。作為篇幅最短的作品,《東行》是瞭解其文風的絕佳入口,但其實任選一部皆可。重要的是別錯過這位一流作家的文字。

斯大林時期的蘇聯作家要如何 safest 地避免受罰?當然是什麼都不發表。西吉茲蒙德·科爾日扎諾夫斯基(1887-1950)正是如此,審查制度的阻撓與二戰的爆發使他的手稿屢遭退稿。其伴侶安娜·博夫謝克保存的大量遺作直到1989年才在俄羅斯面世。近幾十年來,他的小説通過NYRB經典系列的多部寓言集陸續出版,今年更由哥倫比亞大學俄羅斯圖書館推出中篇小説集《遊離的"異鄉"》,譯者為喬安妮·特恩布爾與尼古拉·福爾莫佐夫。

如同他所有的作品一樣,奇幻與哲學在這部作品中以瘋狂而富有遠見的方式交織在一起。在標題故事中,借鑑了斯威夫特和果戈裏的風格,一位鍊金術士將自己縮小到塵埃微粒的大小,只為黏附在一位潛在戀人身上並影響她的感知。(在一次不幸的冒險中,他滑進了她的懷錶,差點被時間的齒輪碾碎。)《戈爾吉斯·卡塔法拉基生平素材》荒誕地講述了一位騙子科學家發展出"哈欠學"分類體系的故事。“災難"則是對康德《純粹理性批判》的喜劇式諷刺。如果克爾日扎諾夫斯基期望自己的作品能夠出版,他敢寫如此深奧的內容嗎?有一種令人振奮的感覺:他的作品越是晦澀難懂,其思想嬉戲就越是狂放不羈。

刊登於2023年2月25日印刷版。