埃文·格什科維奇熱愛俄羅斯——這個卻與他為敵的國家 - 《華爾街日報》

Авторы: Джо Паркинсон и Дрю Хиншоу

手機已無法接通。《華爾街日報》員工最後一次與埃文·格什科維奇取得聯繫是在週三下午4點左右,當時他抵達了葉卡捷琳堡的一家餐廳。這是這位記者一個月內第二次前往烏拉爾地區出差。

午餐前,同事給他發了一條短信:“嘿,夥計,今天祝你好運。”

“謝謝,兄弟,”埃文回覆道,“我會告訴你進展如何。”

幾小時後,《華爾街日報》編輯部緊急聯繫了所有可能在葉卡捷琳堡、莫斯科和華盛頓了解他們失蹤同事情況的人。在Telegram上出現了模糊的消息,稱安全部門特工從葉卡捷琳堡的一家牛排館帶走了一名用兜帽遮住臉的顧客。

莫斯科時間週四上午10:35,俄羅斯國家通訊社報道稱,埃文·格什科維奇被聯邦安全局(克格勃的繼任者)以間諜罪拘留。這是冷戰結束後俄羅斯首次指控外國記者從事間諜活動。國家電視台播放了聯邦安全局便衣人員押送埃文·格什科維奇的畫面。他穿着褪色的牛仔褲和運動鞋,被一名戴黑手套的人員按住脖子彎腰前行。

埃文·格什科維奇現年31歲,出生於美國新澤西州,父母是來自蘇聯的猶太移民。埃文熱愛俄羅斯——她的語言、他在地方城市長時間交談的人們,以及他在莫斯科酒吧裏一起狂歡的朋克樂隊。現在,他可能面臨長達20年的監禁。

《華爾街日報》編輯部——埃文的僱主、他的同事以及美國總統喬·拜登政府否認俄羅斯對埃文為美國從事間諜活動的指控,並呼籲立即釋放他。考慮到俄羅斯以間諜罪指控進行的審判是閉門進行的,幾乎總是以定罪告終,外交官和法律專家對持有俄羅斯外交部認證的記者格爾什科維奇的立即獲釋不抱太大希望。

五年半前,埃文·格爾什科維奇來到俄羅斯時,該國已經開始限制新聞自由。週末在澡堂裏,他熱衷於談論音樂、政治和時事,並且總是樂於幫助競爭媒體的記者。在俄羅斯的朋友們叫他萬尼亞。

2021年雅庫特森林大火肆虐時,在其他記者早已飛回首都後,埃文在西伯利亞的帳篷裏住了四天。他通過與醫學院大一新生在新冠病房交談贏得了他們的信任。他們告訴他,開學僅幾周後,他們就被招來治療源源不斷的病人。

“我只想正確地陳述事實,”他對朋友們説。

在報道西伯利亞森林大火時,格爾什科維奇在其他記者返回首都後仍留在現場。照片來自他的Instagram賬户,2021年7月。相反,埃文·格什科維奇可能成為日益頻繁的地緣政治博弈的犧牲品:各國政府扣押美國人以換取後續利益。

在報道西伯利亞森林大火時,格爾什科維奇在其他記者返回首都後仍留在現場。照片來自他的Instagram賬户,2021年7月。相反,埃文·格什科維奇可能成為日益頻繁的地緣政治博弈的犧牲品:各國政府扣押美國人以換取後續利益。

去年12月,美國釋放了正在服刑的俄羅斯軍火商維克托·布特,以交換美國女籃明星布蘭妮·格林納。她在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭前幾天被俄當局拘留。格林納女士因行李中被查出大麻油被判九年監禁,隨後被控持有和走私毒品。

週四,美國國家安全委員會戰略協調員約翰·柯比表示,目前尚不清楚埃文·格什科維奇的拘留是否與俄羅斯當局協調,或是對其他不滿事項的報復。上週,一名俄羅斯公民在華盛頓特區聯邦法院被控充當外國代理人、違反簽證規定、銀行及電子欺詐等罪名,美國司法部公佈了這一消息。

格林納女士的拘留標誌着俄美數十年體育合作的終結。而埃文·格什科維奇的被捕徹底打破了美國記者、作家和學者能在俄羅斯工作並研究這個龐大複雜國家及其與西方日益尖鋭衝突的幻想。幾乎所有西方媒體的記者都已離開俄羅斯——格什科維奇被捕加速了這場集體撤離。

週五,《華爾街日報》撤回了其莫斯科分社的負責人,一位自冷戰末期以來一直報道該國新聞的資深記者。許多西方新聞機構,其員工甚至在斯大林時代就在莫斯科工作,認為普京總統時代的俄羅斯對新聞業來説過於危險。

埃文·格什科維奇無法接觸到由出版方聘請的律師。埃文被關押在聯邦安全局控制的列福爾託沃審前拘留中心,這與俄羅斯大多數被控間諜罪的嫌疑人情況相同。最初,保羅·惠蘭也被關押在那裏,他是一名美國前海軍陸戰隊員(保羅於2020年被捕,因類似指控正在俄羅斯殖民地服刑16年)。

關於埃文·格什科維奇的生平和職業生涯的敍述基於與他的同事、家人以及他在職業活動中接觸過的人的對話。他的生平反映了普京在蘇聯基礎上重建帝國的努力。埃文的父母出生在蘇聯並移民離開,而他們的兒子出生在美國,卻回到了俄羅斯,最終進入了他們曾被教導要恐懼的那所監獄。

蘇聯難民

埃文·格什科維奇對俄羅斯的興趣始於童年,因為在家裏,無論是在紐約還是後來在新澤西,父母都用俄語與他交流。

22歲時,他的母親埃拉憑藉以色列的證件逃離了蘇聯。幫助她穿越鐵幕的是她自己的母親,一位來自烏克蘭、經歷過大屠殺的護士。她含淚告訴女兒關於她在二戰結束時在波蘭軍醫院治療的集中營倖存者的故事。在逃跑之前,他們聽説蘇聯猶太人將被驅逐到西伯利亞。

埃文的父親米哈伊爾也在同一波猶太移民潮中離開了蘇聯。米哈伊爾和埃拉在底特律相識,之後搬到了新澤西,埃文和他的姐姐杜西在那裏度過了童年。

在他的文章中,埃文·格什科維奇提到他母親在家遵守的迷信:不吹口哨,不在室內打開傘,不把鑰匙或錢包放在餐桌上。

2018年,他寫道,小時候他吃的是黃油通心粉而不是奶酪,看的是蘇聯動畫片《等着瞧!》而不是《嘿,阿諾德!》,並且説俄語。

格什科維奇指出,這樣的生活“只是對俄羅斯生活的複製,但我拼命地堅持着它”。

在普林斯頓的中學裏,埃文是一個模範學生,積極參與足球運動,並在畢業年帶領球隊進入了州錦標賽。體育老師兼學校足球隊現任主教練韋恩·薩特克利夫表示,他收到了格什科維奇隊友們的大量信息。“他們都在尋找幫助埃文家人的方法,”他説。

2014年,格什科維奇在緬因州的鮑登大學獲得了學士學位。之後他搬到紐約從事新聞工作。為了償還學生貸款,埃文曾在一家餐飲公司工作,下班後還會去酒吧,身上還帶着七把不同的廚房刀。2016年,《紐約時報》聘用他擔任助理——這是任何初出茅廬的記者夢寐以求的職位。有一次,他的同事問他為什麼不利用自己的俄語知識來報道這個最難報道的國家之一的事件。

格什科維奇最初猶豫不決,不願離開《紐約時報》總部的工作。但最終下定決心。

職業生涯的開端

抵達俄羅斯後,埃文加入了英語媒體《莫斯科時報》——這家以成為頂尖駐俄記者跳板而聞名的報社。埃文·格什科維奇加入了一支年輕記者團隊,他們共同為新聞編輯部注入了新活力。“他熱愛俄羅斯,想從這裏進行報道,“他在《莫斯科時報》的同事彼得·紹爾説,後者現在供職於《衞報》。

據格什科維奇女士回憶,那段時期她的兒子對自身俄裔猶太血統產生了更深興趣。共產主義垮台數十年後,她曾帶兒子去了自己童年時不敢踏足的地方——猶太會堂。過去人們告訴她,安全部門會拍攝並扣留所有訪客。

“此後埃文更能理解我們了,“她説。後來格什科維奇的父親和姐姐也來到莫斯科,全家一起參觀了新開放的猶太曆史博物館。

憑藉在《莫斯科時報》獲得的多個獎項,埃文轉投法新社。他走遍俄羅斯各地,報道了包括環境保護在內的冷門議題,如阿穆爾河鮭魚種羣消失現象。在一篇報道中,他記錄了俄羅斯少數民族瀕危語言的保護努力。

英國《每日電訊報》記者娜塔莉婭·瓦西里耶娃回憶起2018年大選期間,在挑戰普京總統候選人資格的另類候選人新聞發佈會上與格什科維奇的會面。他坐在地板上,以非正式的方式向前集體農莊主席提問,由於對俄語正式用語掌握不足,引發了候選人和記者們的微笑。

埃文·格什科維奇,2019年8月於莫斯科,在因《莫斯科時報》工作獲獎後,他後來轉投法新社工作。照片:弗朗西斯卡·埃貝爾他通常穿着寬鬆褪色的牛仔褲,經常與朋友和同事在莫斯科市中心的墨西哥餐廳"Veladora"或附近一家以芝士蛋糕聞名的小咖啡館見面,那裏成了埃文的第二個家。

埃文·格什科維奇,2019年8月於莫斯科,在因《莫斯科時報》工作獲獎後,他後來轉投法新社工作。照片:弗朗西斯卡·埃貝爾他通常穿着寬鬆褪色的牛仔褲,經常與朋友和同事在莫斯科市中心的墨西哥餐廳"Veladora"或附近一家以芝士蛋糕聞名的小咖啡館見面,那裏成了埃文的第二個家。

在他與朋友合租的公寓裏,埃文經常播放90年代的俄羅斯搖滾樂,當他要求播放像DDT這樣的樂隊的搖滾熱門歌曲時,常常被人取笑。

格什科維奇回憶説,2021年底,一位同事在咖啡館裏發現他正在寫加入《華爾街日報》的求職信。埃文展示了筆記本電腦屏幕上的申請,似乎在邀請同事也去申請。埃文於2022年1月加入《華爾街日報》。

一個月後,俄羅斯入侵烏克蘭。格什科維奇前往白俄羅斯-烏克蘭邊境。他成為唯一一位目睹第一批受傷的俄羅斯軍人被送回家的美國記者。

俄羅斯的黑暗日益加深

接納他的莫斯科開始充滿恐懼與偏執。“在俄羅斯,新聞工作如今變成了一種目睹熟人被判處多年監禁的實踐”,他七月在推特上寫道。經常光顧莫斯科澡堂的他,目睹了人們情緒的惡化。2022年底某天,一位澡堂顧客聽到埃文説英語時吼道:“別説這該死的語言了。”

思考片刻後,格什科維奇用俄語回應:“這是個多語言國家。”

男子語塞,隨後説道:“但這裏不包括英語。”

埃文認為,在美國實施的制裁限制了最傾向西方的經濟部門後,莫斯科越來越像混亂且犯罪猖獗的90年代。他常常與同事、朋友和消息來源討論至深夜,探討如何報道這個與西方鄰國交戰的國家。他思考着如何報道俄羅斯將美國囚犯作為談判籌碼的行為。

“這是持續的道德危機。我們討論過每篇報道,“埃文的朋友、《金融時報》記者波琳娜·伊萬諾娃表示,“埃文談到…報道俄羅斯而非烏克蘭意味着什麼。很難從自我認同的角度釐清你與這些事件的關聯。”

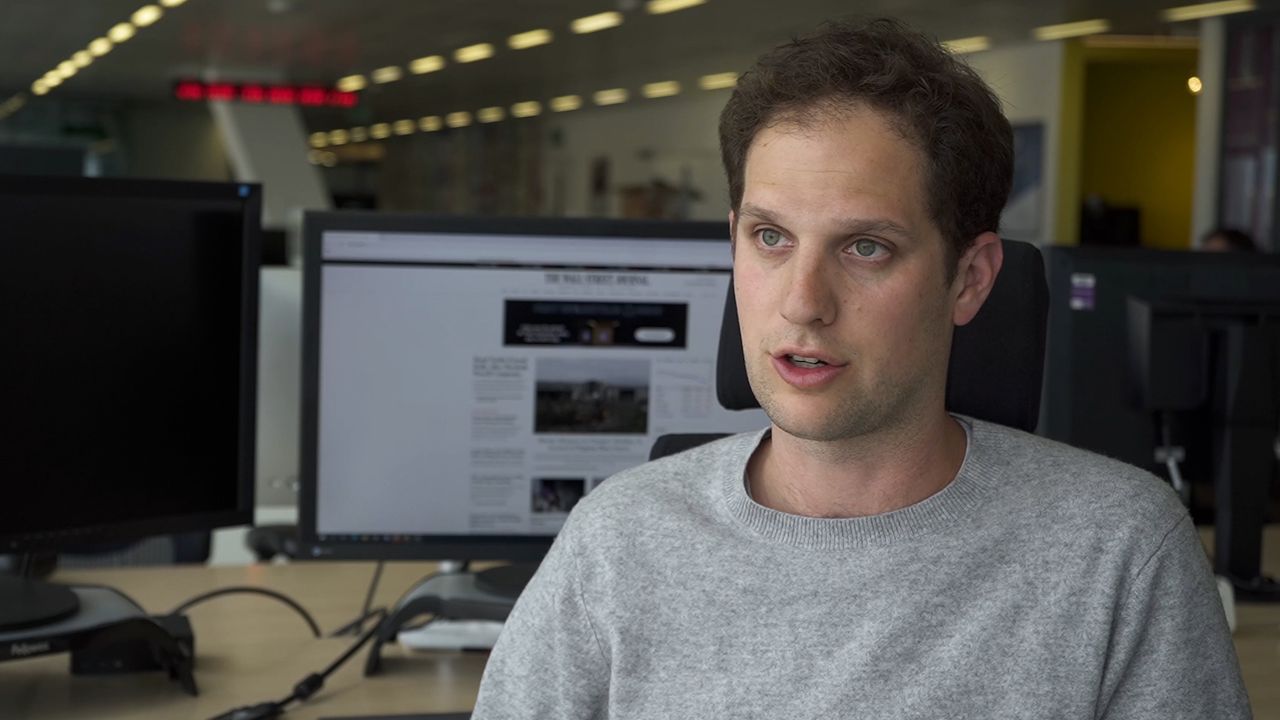

埃文·格什科維奇接受《華爾街日報》採訪,2022年5月。照片:華爾街日報在執行一項編輯任務期間,幾名俄羅斯安全部門人員對格什科維奇進行了監視,其中一些人進行了視頻記錄並對消息來源施加壓力,説服他們不要與記者交談。他懷疑自己的電話被竊聽。在另一次前往西部地區的出差中,在普斯科夫,一些身份不明的人對他進行了跟蹤和錄像。

埃文·格什科維奇接受《華爾街日報》採訪,2022年5月。照片:華爾街日報在執行一項編輯任務期間,幾名俄羅斯安全部門人員對格什科維奇進行了監視,其中一些人進行了視頻記錄並對消息來源施加壓力,説服他們不要與記者交談。他懷疑自己的電話被竊聽。在另一次前往西部地區的出差中,在普斯科夫,一些身份不明的人對他進行了跟蹤和錄像。

週三,在葉卡捷琳堡出差時,埃文·格什科維奇的手機上,像許多《華爾街日報》外國記者經常做的那樣,運行了一個GPS定位追蹤應用程序,這讓同事們可以看到他的位置。

“已降落,離開機場”,他在13:59寫道。

托馬斯·格羅夫,《華爾街日報》在俄羅斯有工作經驗的記者(現在在波蘭工作),正在華沙準備吃晚餐時,注意到埃文已經幾個小時沒有聯繫了。19:12,他給編輯部安全部門的負責人發了一條短信:“埃文有聯繫嗎?”

“正在嘗試聯繫。”

“電話已關機。”

格羅夫認識格什科維奇的一個朋友,並請他看看他是否在租住的公寓裏。公寓的窗户沒有燈光。在格羅夫等待的時候,朋友敲了門。然後又敲了一次。

“他不在家,”他説。“希望一切安好。”

第二天早上,俄羅斯新聞工作者短暫地看到格什科維奇被帶出公寓,他的頭被夾克蓋住,穿着褪色的寬鬆牛仔褲。

本文由賈裏德·馬爾辛參與撰寫

本文最初以英文發表於WSJ.com網站,時間為2023年3月31日。