攝影師理查德·阿維頓最具標誌性的作品,從瑪麗蓮·夢露到民權運動——《華爾街日報》

Ted Loos | Photographs by Richard Avedon

當法國奢侈品大亨弗朗索瓦·皮諾讓攝影師理查德·阿維頓為他拍攝肖像時,2000年發佈的成片展現了這位億萬富翁正歡快地操縱着一個手持乾草叉的惡魔木偶。

皮諾商業帝國的版圖涵蓋佳士得拍賣行及古馳等時尚品牌,他是阿維頓六十年攝影生涯中拍攝的眾多重要人物之一。在此期間,阿維頓先成為傑出的時尚攝影師,後又成為全球最著名的肖像攝影大師。

《弗朗西斯·培根與理查德·阿維頓,巴黎,1979年4月11日》圖片來源:© 理查德·阿維頓基金會"拍攝前的準備工作漫長無比,而實際拍攝只持續了幾秒鐘,“皮諾在回憶巴黎的拍攝時説道。但就在這短暫的時間裏,一位權勢人物領略到了另一位大師的非凡才能。“理查德·阿維頓是位傑出的心理學家,他懂得如何營造完美條件來捕捉某種真實,“皮諾補充道。後來他成為了這位攝影師作品的收藏家。“他總在耐心、觀察和驚人直覺之間玩着貓捉老鼠的遊戲。”

《弗朗西斯·培根與理查德·阿維頓,巴黎,1979年4月11日》圖片來源:© 理查德·阿維頓基金會"拍攝前的準備工作漫長無比,而實際拍攝只持續了幾秒鐘,“皮諾在回憶巴黎的拍攝時説道。但就在這短暫的時間裏,一位權勢人物領略到了另一位大師的非凡才能。“理查德·阿維頓是位傑出的心理學家,他懂得如何營造完美條件來捕捉某種真實,“皮諾補充道。後來他成為了這位攝影師作品的收藏家。“他總在耐心、觀察和驚人直覺之間玩着貓捉老鼠的遊戲。”

如今,為慶祝阿維頓誕辰一百週年的大型展覽中,皮諾與150多位傑出人物共同入選——他們各自挑選了一幅自己欣賞的阿維頓作品(阿維頓於2004年去世)。*《阿維頓100》*展覽將於五月在紐約高古軒畫廊開幕。

‘佩內洛普·樹,髮型由阿拉·加蘭特設計,紐約,1967年6月’攝影:© 理查德·阿維頓基金會皮諾選擇了阿維頓最著名的作品之一,1957年的照片瑪麗蓮·夢露,演員,紐約——許多人稱之為“憂鬱的瑪麗蓮”,因為儘管她穿着閃亮的亮片禮服,卻似乎陷入了一個安靜、沉思的瞬間。高古軒展覽還展出了希爾頓·阿爾斯、拉里·高古軒、埃爾頓·約翰、斯派克·李、波莉·梅倫、莎莉·曼和希拉里·克林頓等眾籌精選作品。高古軒和裏佐利合作出版了一本收錄約150件作品的書籍,將於五月發行。

‘佩內洛普·樹,髮型由阿拉·加蘭特設計,紐約,1967年6月’攝影:© 理查德·阿維頓基金會皮諾選擇了阿維頓最著名的作品之一,1957年的照片瑪麗蓮·夢露,演員,紐約——許多人稱之為“憂鬱的瑪麗蓮”,因為儘管她穿着閃亮的亮片禮服,卻似乎陷入了一個安靜、沉思的瞬間。高古軒展覽還展出了希爾頓·阿爾斯、拉里·高古軒、埃爾頓·約翰、斯派克·李、波莉·梅倫、莎莉·曼和希拉里·克林頓等眾籌精選作品。高古軒和裏佐利合作出版了一本收錄約150件作品的書籍,將於五月發行。

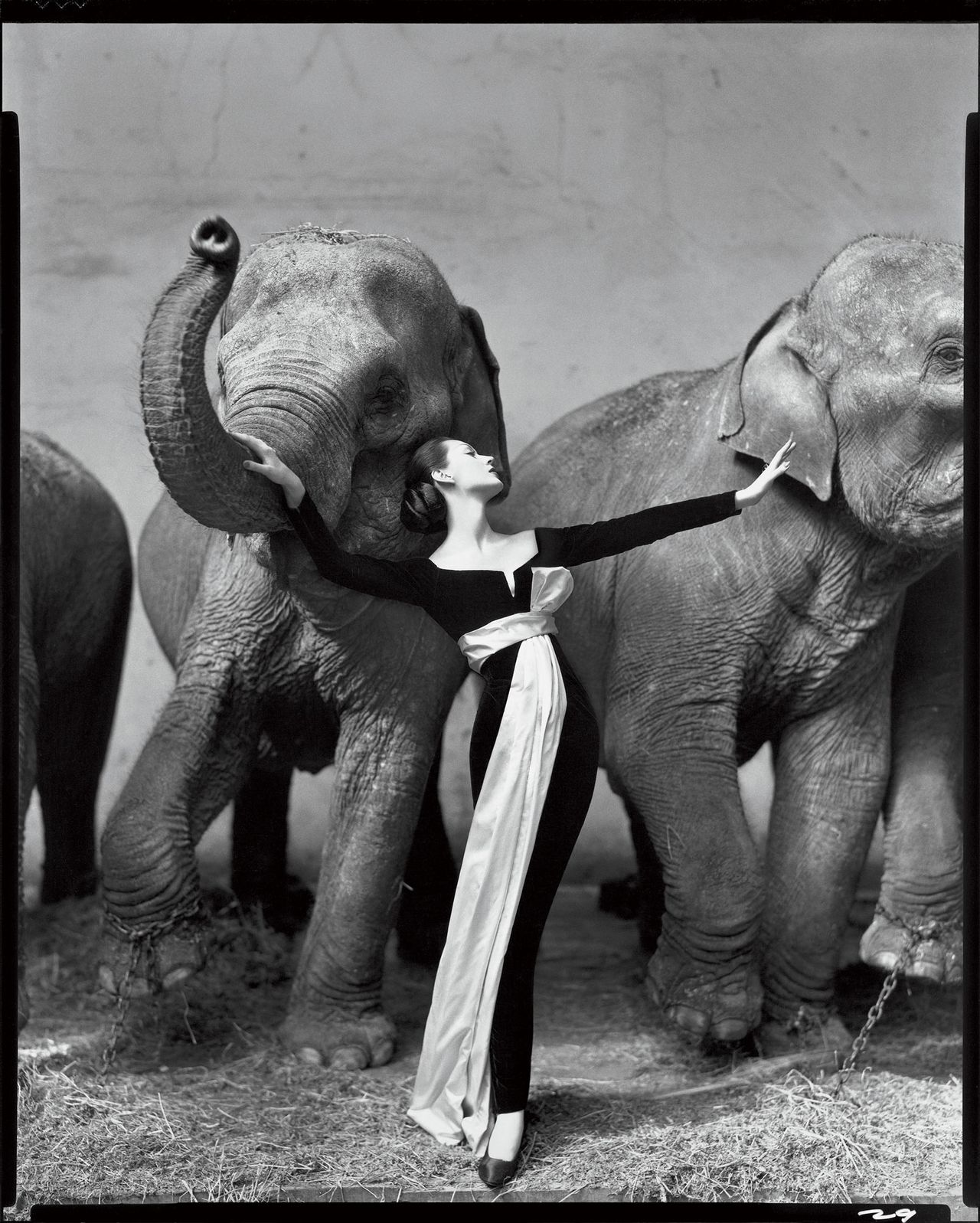

阿維頓100旨在以當代視角重新解讀這位藝術家的作品,他創作了諸如多薇瑪與大象,迪奧晚禮服,巴黎冬季馬戲團,1955年等難以磨滅的影像——這是20世紀最著名的時尚照片之一,最初為《哈珀斯芭莎》雜誌拍攝,並收錄於此次新展覽中。(他在拍賣會上成交價最高的兩件作品均為該照片的印刷版,其中最昂貴的一幅於2020年在佳士得以180萬美元成交;緊隨其後的兩件高價作品則是他1967年拍攝的披頭士樂隊作品集印刷版。)

‘艾倫·金斯堡的家人,新澤西州帕特森市,1970年5月3日’照片:© 理查德·阿維頓基金會阿維頓三十多歲時就已聲名顯赫,以至於弗雷德·阿斯泰爾在1957年電影《甜姐兒》中飾演了一個以他為原型的角色,與奧黛麗·赫本演對手戲。他數十年的編輯工作,包括與《Vogue》和《紐約客》的長期合作,穿插着耗費他多年心血的個人項目。阿維頓為文化和政治人物拍攝的黑白肖像——從弗朗西斯·培根、斯蒂芬·桑德海姆到亨利·基辛格和馬爾科姆·X——如今看來已成為這些人物最具代表性的影像。“他用極致清晰的畫面將人物本質剝離出來,“2020年出版著作《成為傳奇:理查德·阿維頓傳》的作者菲利普·格夫特評價道,“這些作品既是文獻,也是豐碑。”

‘艾倫·金斯堡的家人,新澤西州帕特森市,1970年5月3日’照片:© 理查德·阿維頓基金會阿維頓三十多歲時就已聲名顯赫,以至於弗雷德·阿斯泰爾在1957年電影《甜姐兒》中飾演了一個以他為原型的角色,與奧黛麗·赫本演對手戲。他數十年的編輯工作,包括與《Vogue》和《紐約客》的長期合作,穿插着耗費他多年心血的個人項目。阿維頓為文化和政治人物拍攝的黑白肖像——從弗朗西斯·培根、斯蒂芬·桑德海姆到亨利·基辛格和馬爾科姆·X——如今看來已成為這些人物最具代表性的影像。“他用極致清晰的畫面將人物本質剝離出來,“2020年出版著作《成為傳奇:理查德·阿維頓傳》的作者菲利普·格夫特評價道,“這些作品既是文獻,也是豐碑。”

自2011年起,藝術巨頭高古軒開始代理理查德·阿維頓基金會。該基金會由攝影師生前創立,負責保管其影像遺產。雙方合作推出了《阿維頓100》項目。基金會由包括阿維頓之子約翰及其妻子勞拉在內的董事會管理。阿維頓有過兩段婚姻,第二任妻子是約翰的母親伊芙琳·富蘭克林。

即便對如此大型的展覽也存在核心挑戰:“如何呈現多面的阿維頓?“基金會執行董事詹姆斯·馬丁發問,“他始終在突破自我。”

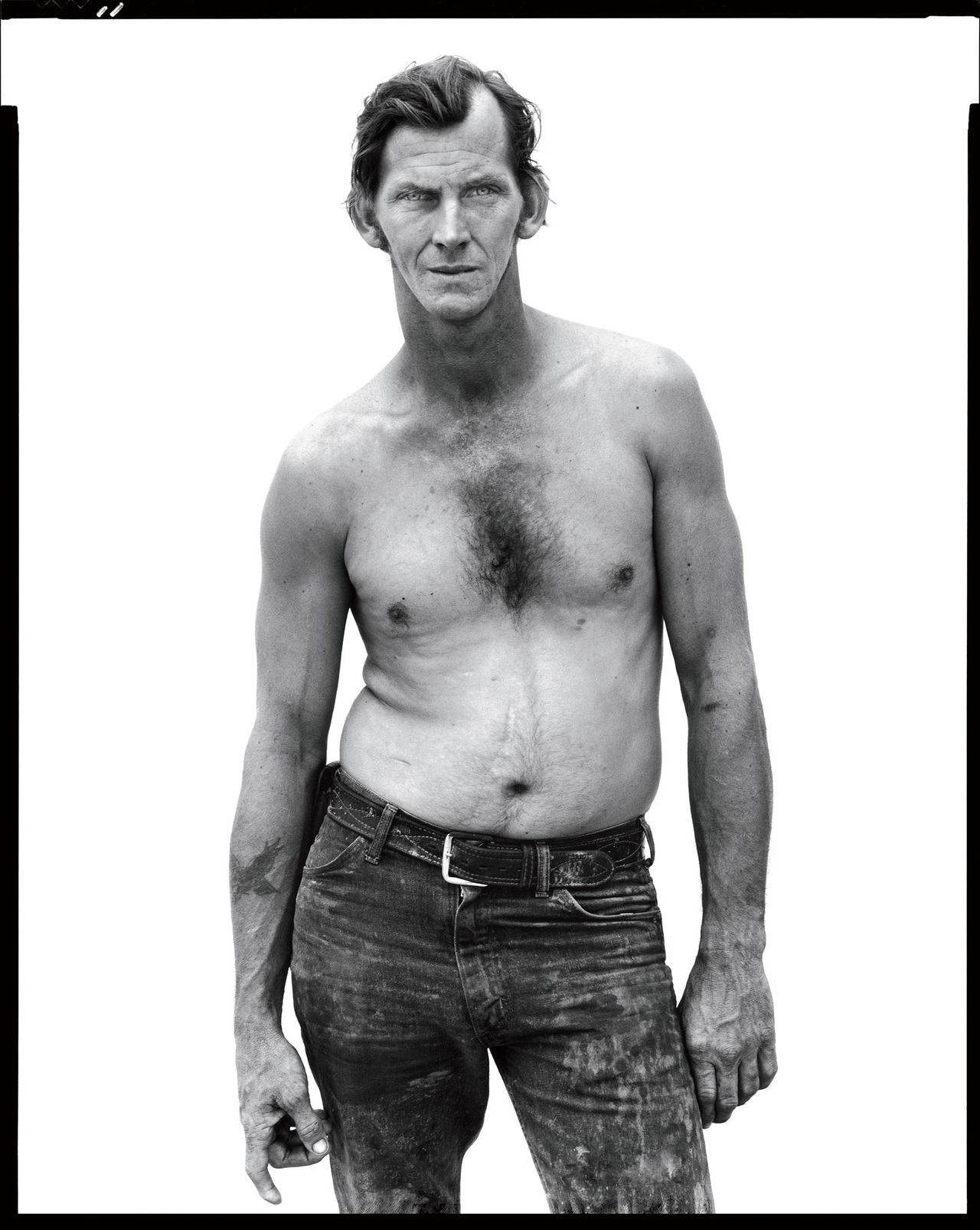

‘比利·馬德,卡車司機,德克薩斯州阿爾託,1981年5月7日’照片:© 理查德·阿維頓基金會此外,“阿維頓完成了驚人的工作量,”馬丁説道,並指出這位攝影師在其職業生涯中承擔了超過15,000項不同的拍攝任務。位於紐約市地獄廚房區的基金會總部保存了阿維頓一生中製作的約50萬張底片和數千張照片中的一部分。

‘比利·馬德,卡車司機,德克薩斯州阿爾託,1981年5月7日’照片:© 理查德·阿維頓基金會此外,“阿維頓完成了驚人的工作量,”馬丁説道,並指出這位攝影師在其職業生涯中承擔了超過15,000項不同的拍攝任務。位於紐約市地獄廚房區的基金會總部保存了阿維頓一生中製作的約50萬張底片和數千張照片中的一部分。

馬丁大學畢業後不久即被阿維頓聘用,並在基金會度過了他成年後的大部分時光,他親身經歷了這位藝術家一絲不苟的性格。“他不喜歡的照片會被銷燬,”馬丁回憶道,他曾花費數小時銷燬阿維頓認為不合格的作品,包括一些作家多蘿西·帕克的照片。“這是關於控制他的遺產。”

‘盧·阿爾辛多 [卡里姆·阿卜杜勒-賈巴爾],運動員,紐約第61街和阿姆斯特丹大道,1963年5月2日’照片:© 理查德·阿維頓基金會阿維頓取得的巨大成功——無論是在商業上還是藝術上,包括他在世時在大都會藝術博物館和惠特尼美國藝術博物館的回顧展——主要得益於兩股力量。一是他非凡的才華。“在純粹的技術層面上,阿維頓一直在推動攝影形式的邊界,”格夫特説。

‘盧·阿爾辛多 [卡里姆·阿卜杜勒-賈巴爾],運動員,紐約第61街和阿姆斯特丹大道,1963年5月2日’照片:© 理查德·阿維頓基金會阿維頓取得的巨大成功——無論是在商業上還是藝術上,包括他在世時在大都會藝術博物館和惠特尼美國藝術博物館的回顧展——主要得益於兩股力量。一是他非凡的才華。“在純粹的技術層面上,阿維頓一直在推動攝影形式的邊界,”格夫特説。

到他職業生涯的末期,當阿維頓變得和他拍攝的名人一樣著名時,這些能力可能被他成就的另一動力所掩蓋:那種能夠説服世界上最有權勢的人同意讓他拍攝的激勵性人格。“他周圍有一種力量場,”舊金山攝影經銷商傑弗裏·弗蘭克爾説,他在阿維頓職業生涯的後期與他合作過。“每個在他面前的人都能感受到。我懷疑這是他與生俱來的。”

‘崔姬,髮型由阿拉·加蘭特設計,巴黎,1968年1月’攝影:© 理查德·阿維頓基金會阿維頓是土生土長的紐約人,在上東區長大,經常參觀博物館。“他的青春時光都在大都會博物館度過,那裏給他留下了深刻烙印,“阿維頓兒子約翰的終身好友弗雷德·艾斯曼説道。作為私募股權高管,艾斯曼擁有多件阿維頓作品——既有饋贈所得也有後期收藏的照片——他將這位攝影師視為"第二個父親”。在他看來,歐洲古典肖像對阿維頓影響深遠。“你無法否認迪克沒有受到漢斯·荷爾拜因的影響,“艾斯曼説。

‘崔姬,髮型由阿拉·加蘭特設計,巴黎,1968年1月’攝影:© 理查德·阿維頓基金會阿維頓是土生土長的紐約人,在上東區長大,經常參觀博物館。“他的青春時光都在大都會博物館度過,那裏給他留下了深刻烙印,“阿維頓兒子約翰的終身好友弗雷德·艾斯曼説道。作為私募股權高管,艾斯曼擁有多件阿維頓作品——既有饋贈所得也有後期收藏的照片——他將這位攝影師視為"第二個父親”。在他看來,歐洲古典肖像對阿維頓影響深遠。“你無法否認迪克沒有受到漢斯·荷爾拜因的影響,“艾斯曼説。

阿維頓曾就讀於布朗克斯區的德威特·克林頓高中,期間與詹姆斯·鮑德温共同編輯校文學雜誌。1942年起,他在二戰期間加入商船隊,負責拍攝證件照——這個恰如其分的起點後來被他視為創作源泉。

早慧而進取的阿維頓22歲時已為《時尚芭莎》拍攝,開啓了與該雜誌二十年的合作,最終成為首席攝影師。他將傳統時尚攝影——影棚中模特與華服的靜態展示——轉變為更具動感與電影感的作品,常於巴黎街頭等現實場景取景。

其標誌性風格之一"阿維頓模糊"廣為人知。馬丁指出這位攝影師會在沖印時使用綿紙柔化圖像。“這是表現動態的方式之一。低速快門也能達到類似效果。“馬丁補充道:“這是他建立個人風格的重要部分。”

‘安迪·沃霍爾,藝術家,紐約,1969年8月20日’攝影:© 理查德·阿維頓基金會伊斯曼回憶起一張由法國攝影師雅克-亨利·拉蒂格拍攝的珍貴照片,畫面中阿維頓手持相機躍過工作室抓拍瞬間。“它捕捉了他的活力、專注與目標感,以及那種輕盈與魔力,”伊斯曼説道。阿維頓將同樣的精神注入廣告創作,1980年他為卡爾文·克萊因打造了引發爭議的廣告——15歲的波姬·小絲身着緊身牛仔褲(“想知道我和我的Calvins之間有什麼嗎?什麼都沒有”),此後更與範思哲保持了長達二十年的合作。

‘安迪·沃霍爾,藝術家,紐約,1969年8月20日’攝影:© 理查德·阿維頓基金會伊斯曼回憶起一張由法國攝影師雅克-亨利·拉蒂格拍攝的珍貴照片,畫面中阿維頓手持相機躍過工作室抓拍瞬間。“它捕捉了他的活力、專注與目標感,以及那種輕盈與魔力,”伊斯曼説道。阿維頓將同樣的精神注入廣告創作,1980年他為卡爾文·克萊因打造了引發爭議的廣告——15歲的波姬·小絲身着緊身牛仔褲(“想知道我和我的Calvins之間有什麼嗎?什麼都沒有”),此後更與範思哲保持了長達二十年的合作。

如今收藏家們對阿維頓的時尚攝影與名人肖像反響最為熱烈。“在戰後攝影師中,他是少數作品拍賣破百萬的藝術家之一,”佳士得國際攝影部主管達瑞斯·海姆斯指出,“阿維頓是那些偉大攝影師之一,他的影像深植我們腦海。”阿維頓通常每張底片製作10至50版照片(偶爾會製作2版,也曾有一次製作200版)。遺產管理方不得用現存底片製作遺作(其他藝術家有時會如此操作以增加供應量),因此即便是標誌性作品存量也極為稀少。“這是鑑賞家的市場,”海姆斯説,“想在拍賣會上購得一件,必須耐心等待。”在數碼攝影主導的時代,傳統工藝製作的稀缺影像市場可能正愈發堅挺——去年五月,曼·雷的一幅攝影作品以1240萬美元成交。

自20世紀60年代起,阿維頓的創作轉向了社會議題與政治領域,這成為他職業生涯後半程的標誌性特徵,並由此開創了與之匹配的全新風格。1964年,他與已成為《下一次將是烈火》等名著作家的老同學鮑德温合作出版了《無關個人》。這部將阿維頓攝影與鮑德温文字相結合的作品,直指美國社會關於種族問題的殘酷現實,引發了激烈批評。“他們説一個時尚攝影師談論種族問題和美國社會問題太過狂妄,“馬丁回憶道。面對輿論反彈,馬丁補充説:“他(阿維頓)在肖像創作領域沉寂了很長時間”。

但到60年代末,他已準備好將新手法推向更高境界——1969至1971年間創作的三幅巨型壁畫式攝影作品,如今正在大都會藝術博物館展出。這些未裝框的鉅作通過掛繩懸垂,佔據了整個展廳空間:每幅高度均達10英尺,其中最大一幅寬度超過35英尺。

將持續展至10月的這三組羣像作品,分別呈現了安迪·沃霍爾與其工廠"成員(包括保羅·莫里西和喬·達裏桑德羅)、越戰美軍決策層、以及以"芝加哥七君子"為代表的反戰運動領袖。作品採用分塊印刷後拼接的工藝,人物如浮雕飾帶般一字排開。這些塵封庫房二十餘年的壁畫作品,是時隔多年後首次在大都會博物館重聚展出。

“它們非常巨大,會對你的身體、肩膀、眼睛和意識產生一種影響,”大都會博物館攝影策展總監傑夫·羅森海姆説道,“這是一場極具身體感的展覽。”他補充説:“這是思考攝影本質的一種非常性感的方式。”

20世紀60年代末是美國曆史上動盪的時期,正如弗蘭克爾對阿維頓的評價:“他總是希望自己與時代息息相關。”對對立文化力量的描繪可能是為了讓觀眾選擇立場。“它讓你思考自己屬於哪個羣體,”羅森海姆説。

‘傑羅姆·史密斯和艾薩克·雷諾茲,CORE民權工作者,紐約,1963年12月10日’照片:© 理查德·阿維頓基金會對於這些作品,阿維頓使用了一台看起來老式的8x10三腳架相機——Deardorff或Sinar Norma,其機械結構幫助他與拍攝對象保持眼神交流。這逐漸成為他肖像攝影的首選。(艾斯曼引用的拉蒂格照片顯示他使用了一台小巧的手持Rolleiflex相機,更適合靈活移動。)

‘傑羅姆·史密斯和艾薩克·雷諾茲,CORE民權工作者,紐約,1963年12月10日’照片:© 理查德·阿維頓基金會對於這些作品,阿維頓使用了一台看起來老式的8x10三腳架相機——Deardorff或Sinar Norma,其機械結構幫助他與拍攝對象保持眼神交流。這逐漸成為他肖像攝影的首選。(艾斯曼引用的拉蒂格照片顯示他使用了一台小巧的手持Rolleiflex相機,更適合靈活移動。)

馬丁表示,阿維頓還制定了一系列“拒絕事項”,即他放棄的風格選擇,包括使用道具,以促進觀眾與拍攝對象之間的直接對抗。純白色背景對此有所幫助。“他希望將自己與早期作品區分開來,”馬丁説,“大都會博物館的壁畫就是其中的一部分。這種簡約的風格貫穿了他職業生涯的大部分肖像作品。”

阿維頓將這種處理手法運用在了《家族》系列中,這是1976年受《滾石》雜誌委託拍攝的作品,記錄了總統候選人及競選活動中的生活場景,同時也囊括了其他美國重要人物的肖像。尤為值得一提的是,這一手法以稍顯鬆散的形式延續到他職業生涯後期的《在美國西部》系列,該系列被許多人視為其代表作。

這個歷時五年、橫跨21個州拍攝的系列由德克薩斯州沃斯堡的阿蒙·卡特美國藝術博物館委託創作。阿維頓在創作過程中拍攝了17,000張底片,誕生了諸如該系列中最著名的《羅納德·費舍爾,養蜂人,加利福尼亞州戴維斯,1981年5月9日》——一個滿身爬滿蜜蜂的赤膊男子。與他多數作品不同,這些拍攝對象並非名人,而是農民、礦工和服務員。但與此同時,阿維頓仍在進行類似布魯克·希爾茲廣告片這樣的商業創作。“他的技藝非凡,這在展覽的選片中可見一斑,“馬丁如此評價高古軒展覽的多樣性。

《多薇瑪與大象,迪奧晚禮服,巴黎冬之馬戲團,1955年8月》攝影:©理查德·阿維頓基金會《阿維頓100》的多位傑出供稿人,包括女演員科洛·塞維尼、奧斯卡獲獎導演朗·霍華德以及荷蘭攝影師萊涅克·迪克斯特拉,都選擇了《在美國西部》系列的作品。

《多薇瑪與大象,迪奧晚禮服,巴黎冬之馬戲團,1955年8月》攝影:©理查德·阿維頓基金會《阿維頓100》的多位傑出供稿人,包括女演員科洛·塞維尼、奧斯卡獲獎導演朗·霍華德以及荷蘭攝影師萊涅克·迪克斯特拉,都選擇了《在美國西部》系列的作品。

“憑藉他樸實的背景,其他一切都變得重要起來,比如表情和姿勢,”曾在古根海姆博物館舉辦過個人展覽的迪克斯特拉説,“他讓普通人變得特別,讓你願意花時間去觀察他們。”佳士得的希姆斯認為,就阿維頓的市場而言,這些作品可能最具升值潛力:“它們被嚴重低估了,”他説,“我們一直在努力推動其價值。”

馬琳·温霍夫從80年代中期開始擔任阿維頓的佈景設計師,包括範思哲的拍攝工作,同時也是他家的室內設計師。她表示,即使到了晚年,阿維頓仍參與每一個細節。温霍夫參與了他最後一個項目《民主》,這是《紐約客》委託的作品。“他控制慾很強,但也非常善於合作,”她回憶道,“他有着慷慨的精神。”

‘瑪麗蓮·夢露,演員,紐約,1957年5月6日’照片:© 理查德·阿維頓基金會阿維頓用20世紀的模擬技術掌握的領域將永遠不再相同。“他在一個攝影時代的末期去世,”馬丁説,“在他生命的最後階段,我們嘗試了數字拍攝。但整個行業正在發生變化。”

‘瑪麗蓮·夢露,演員,紐約,1957年5月6日’照片:© 理查德·阿維頓基金會阿維頓用20世紀的模擬技術掌握的領域將永遠不再相同。“他在一個攝影時代的末期去世,”馬丁説,“在他生命的最後階段,我們嘗試了數字拍攝。但整個行業正在發生變化。”

不過,到那時,阿維頓已經無需再證明什麼。他是第一位在生前在大都會藝術博物館舉辦兩次展覽的攝影師,而那個時代,攝影本身終於被更認真地視為一種藝術形式和珍貴的收藏領域。正如格夫特所説:“阿維頓的職業生涯是攝影在藝術界演變的化身。”

用他自己的話説,阿維頓對他畢生的工作有着一種戲謔的哲學態度。“我的照片沒有深入表面之下,“他在1970年説道,並補充道,“我對錶面有着極大的信心。一個好的表面充滿了線索。”