科馬克·麥卡錫《血色子午線》的殘酷之美 - 《華爾街日報》

Brian P. Kelly

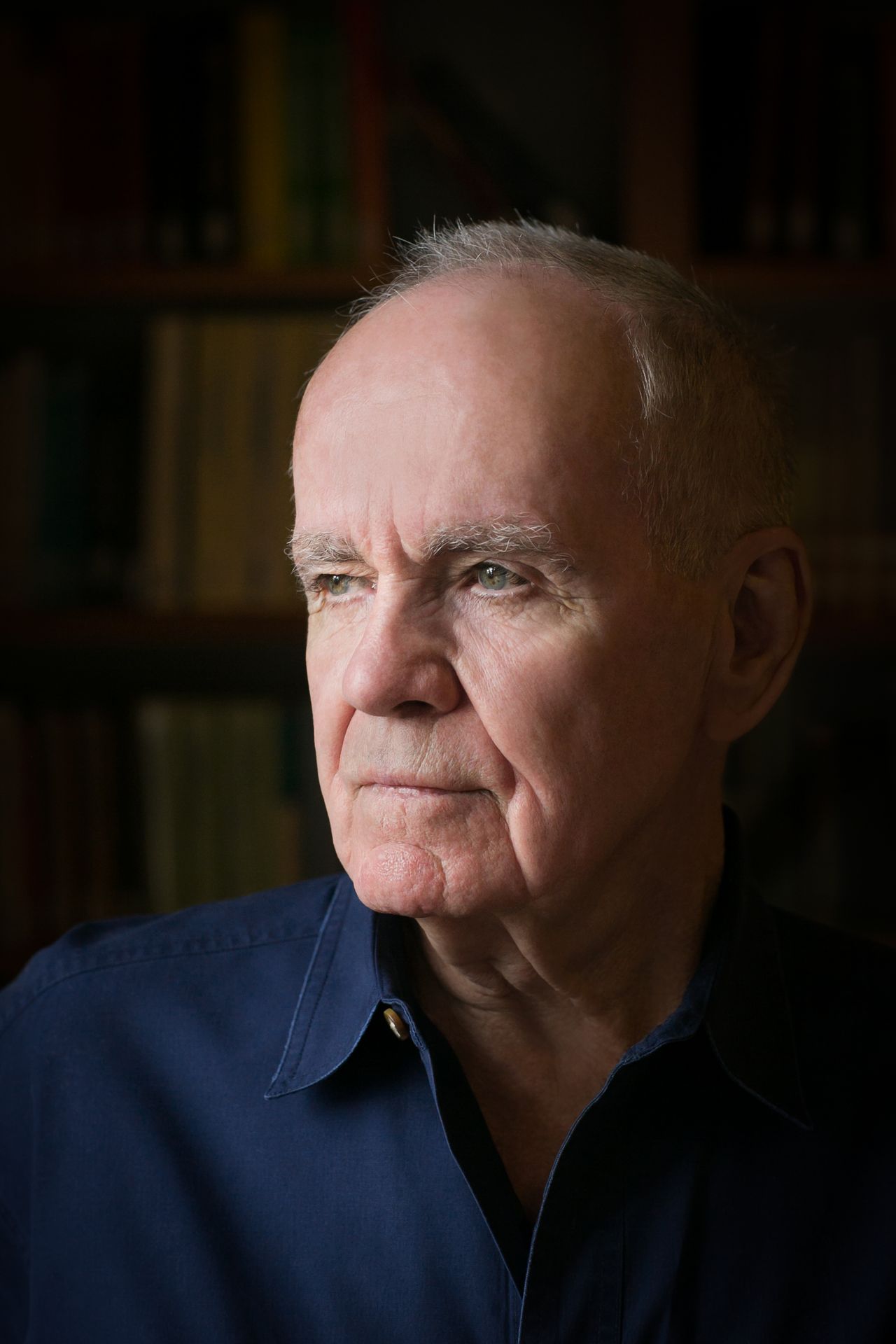

科馬克·麥卡錫於週二逝世圖片來源:貝奧武夫·希恩科馬克·麥卡錫花費十年時間創作了《血色子午線》。這位於週二去世、享年89歲的作家,以他一貫的執着追求這部陰鬱的西部小説,70年代中期遷居美國西南部以助研究,甘守清貧潛心藝術——這份重擔因1981年獲得麥克阿瑟獎助金得以緩解。

科馬克·麥卡錫於週二逝世圖片來源:貝奧武夫·希恩科馬克·麥卡錫花費十年時間創作了《血色子午線》。這位於週二去世、享年89歲的作家,以他一貫的執着追求這部陰鬱的西部小説,70年代中期遷居美國西南部以助研究,甘守清貧潛心藝術——這份重擔因1981年獲得麥克阿瑟獎助金得以緩解。

四年後小説出版時,這部首次以西部為背景的作品即便對已出版四部冷峻小説的麥卡錫而言,其暴力程度仍令人側目。評論界褒貶不一,首版銷量不足兩千冊,大部分庫存最終廉價處理。歷經約十年光陰,讀者才逐漸領悟這部傑作的偉大——它展現了命運與自由意志間驚心動魄的博弈,在我看來堪稱英語文學中最深邃的小説之一。

情節直白得令人毛骨悚然。綽號"少年"的逃家男孩西行至1849年加入嗜血的格蘭頓幫——這羣受僱獵殺阿帕奇人的剝頭皮者很快將屠刀揮向無辜民眾,隨後大半篇幅描繪他們穿越荒漠犯下罄竹難書的暴行。(約翰·喬爾·格蘭頓及其墮落匪幫確有其人,麥卡錫大量取材於曾出版回憶錄的塞繆爾·張伯倫的記述。)

為何有人會去讀一部殘暴場景讓博斯畫作都顯得像兒童塗色書的小説?簡單答案在於麥卡錫先生的文筆。毋庸置疑,他是二十世紀最傑出的文體家之一——將標點剝蝕至筋骨,擁抱古雅緻的措辭,善於將句子精簡到最少詞彙,卻又不憚在需要時讓文字縱情馳騁。垂死之人發出"一聲如此憤怒的嚎叫,彷彿在世界脈搏中縫出一道休止"。夜色中交錯而過的旅人"如同所有行者般,永無止境地重演着他人的旅程"。

在這攝人心魄的散文間,《血色子午線》植根於人類對死亡必然性的執念。誠然,屠殺環繞着角色們,從小説中最具象化反派——精神變態的霍爾頓法官,到仍保持信仰的前神父託賓,殺人者分發死亡時眼都不眨。然而即便這些男人如此冷酷,對死亡的清醒認知仍啃噬着他們——人類"最終歸宿的慘烈超出言語所能描述"。和我們所有人一樣,他們的死亡自出生那刻便是既成事實;活着時,他們只是"遊蕩在亡者之間的幽靈軍團",經歷着不存在與不存在之間短暫的過渡期。

那麼這短暫的生命時刻該如何指引?若常被拿來與麥卡錫比較的梅爾維爾——其《白鯨》常被視為《血色子午線》的先聲——是通過浪漫主義後啓蒙透鏡探索人類對意義的追尋,麥卡錫則是透過虛無主義後尼采主義的稜鏡。在這裏,自由意志與命運在無神論的蠻荒背景下,展開一場看似無解的角力。

早先,這個世界的嚴酷據説“是為了考驗造物之材能否被塑造成人的意志,還是人心不過是另一種泥土”——即我們是否能掌控自己的命運,還是命運掌控我們。支持後者的一個關鍵情節是一場占卜場景,一羣表演者以異常精確的細節預言了其中許多人將面臨的可怕結局。而法官則執着於追求控制,他在隨身攜帶的賬本中記錄下從動植物到古老標記和殖民遺蹟的一切,堅信通過“從織錦中挑出秩序的絲縷……他將找到一種方法來主宰自己命運的條款。”

正是在小説中那駭人的暴力中,這些對立的認知觀得到了調和。法官以神秘的方式解釋這一悖論:“戰爭是最真實的占卜形式。它是對個人意志與他人意志的考驗,而那個更大的意志因其約束着雙方,故而被迫做出選擇。戰爭是終極的遊戲,因為戰爭最終迫使存在的統一。戰爭就是神。”

對於宿命論的信徒來説,他們在每一場小衝突中的生存或死亡早已寫在星辰之中;對於自主性的追隨者而言,戰場是檢驗他們決策智慧或愚蠢的終極試驗場。在麥卡錫先生的荒原中,所有信條都被鮮血所吞噬。

凱利先生是《華爾街日報》藝術評論副主編。在推特上關注他@bpkelly89。

出現在2023年6月17日的印刷版中,標題為《一部殘酷之美的小説》。