隨着MLS體育場,聖路易斯旨在振興陷入困境的市中心-彭博社

Mark Byrnes

由HOK和Snow Kreilich Architects設計,聖路易斯的CityPark是北美一波足球特定體育場的一部分。

由HOK和Snow Kreilich Architects設計,聖路易斯的CityPark是北美一波足球特定體育場的一部分。

攝影師:Michael Robinson 愛丁堡Gardner’s Crescent的格魯吉亞式公寓

愛丁堡Gardner’s Crescent的格魯吉亞式公寓

攝影師:elzauer/Moment RF/via Getty Images

去年在聖路易斯市中心西部開業的新專業足球體育場與當今美國大多數正在建設的體育場截然不同。 這座容納22,423個座位的設施名為CityPark,建成時使用了相對較少的公共補貼。 與其説是一個被停車場包圍的巨大超級建築,不如説是美國職業足球大聯盟聖路易斯城SC隊的主場盡力成為周圍城市的好鄰居。

CityPark於2023年球隊首個賽季完工,由HOK和Snow Kreilich Architects設計,佔地32英畝的足球校園包括一個改建的製造廠,用於舉辦球隊總部、三個足球訓練場地和一個獨立的球隊商店,以及主要場館本身。 到目前為止,每場主場比賽都座無虛席。 其熱鬧的賽前廣場慶祝活動、豐富的公共空間和時尚的建築細節已被證明對城市的Downtown West社區是一種資產。 實際上,該設施被宣傳為恢復一塊20世紀中葉城市更新政策幾乎摧毀的市中心區域的手段。

自2023賽季開幕以來,CityPark一直備受歡迎。攝影師:邁克爾·羅賓遜但在2022年11月舉行首場比賽之前,聖路易斯必須忍受兩次建造新體育場的失敗嘗試。在2022年11月舉行首場比賽之前,聖路易斯必須忍受兩次建造新體育場的失敗嘗試。,聖路易斯必須忍受兩次建造新體育場的失敗嘗試。

自2023賽季開幕以來,CityPark一直備受歡迎。攝影師:邁克爾·羅賓遜但在2022年11月舉行首場比賽之前,聖路易斯必須忍受兩次建造新體育場的失敗嘗試。在2022年11月舉行首場比賽之前,聖路易斯必須忍受兩次建造新體育場的失敗嘗試。,聖路易斯必須忍受兩次建造新體育場的失敗嘗試。

回到2015年,聖路易斯急於留住美國橄欖球聯盟的公羊隊。該市提出了一個近10億美元的露天濱河場館,用於足球和足球,作為早在1990年代為吸引美國橄欖球聯盟而建造的圓頂體育場的替代方案,其中一半以上的費用通過債券、税收抵免和個人座位許可證來支付。這對於公羊隊來説還不夠,他們在次年1月申請搬遷到洛杉磯。然後,選民們拒絕了2017年的全民公投,以將6000萬美元的城市税收用於一座價值2億美元的市中心足球場,用於擬議中的MLS擴張球隊。

由兩個當地家族領導的所有權團隊接手了上一家的工作。STL City SC的首席品牌建築師和所有權團隊成員李·布勞頓説:“以前的所有權結構中,並不是所有人都來自聖路易斯。”他還是STL City SC的首席執行官卡羅琳·金德爾的姑父,她是企業租車公司創始人傑克·泰勒的孫女。“在公羊隊離開後,當時對城市提出了一些要求。”(在被遺棄的NFL城市中罕見的勝利中,聖路易斯在2021年從聯盟和公羊隊那裏獲得了2.8億美元作為他們離開的7900萬美元訴訟和解協議的一部分。)

體育場的四個角都是開放的,以允許路人看到座位區和場地。攝影師:邁克爾·羅賓遜看到城市公投失敗,布勞頓的團隊承諾在同一地點建造一個主要由私人資金支持的設施。布勞頓説:“這個俱樂部確實源於對未來可能激發積極能量併成為聖路易斯未來典範的討論。” 隨着城市批准,MLS擴張球隊於2019年8月成立。項目範圍隨後擴大到覆蓋31英畝,價格標籤超過4.5億美元。建設於2020年2月開始。

體育場的四個角都是開放的,以允許路人看到座位區和場地。攝影師:邁克爾·羅賓遜看到城市公投失敗,布勞頓的團隊承諾在同一地點建造一個主要由私人資金支持的設施。布勞頓説:“這個俱樂部確實源於對未來可能激發積極能量併成為聖路易斯未來典範的討論。” 隨着城市批准,MLS擴張球隊於2019年8月成立。項目範圍隨後擴大到覆蓋31英畝,價格標籤超過4.5億美元。建設於2020年2月開始。

該團隊有大量空地可供利用。20世紀城市規劃師哈蘭德·巴塞洛繆在20世紀40年代晚期制定了計劃,其遺產在聖路易斯籠罩如羅伯特·摩西在紐約一樣沉重,計劃通過建造一條“南北分配者”高速公路切割市中心西區。有限的資金和社區反對在80年代初使該項目擱淺,留下了坡道和高速公路殘端作為尷尬的物理提醒。

但最大規模的城市清理行動是在1950年代末發起的,隨着拆除了米爾克里克谷,這是一個主要由黑人居民組成的社區,位於聯合車站和聖路易斯大學之間。該地區居住着將近20,000名居民,許多人住在沒有自來水的房屋中。毀滅的規模如此巨大,而隨後對土地的需求如此有限,以至於在推土機離開後,該地區贏得了一個新的綽號:“廣島平地。”

為了恢復城市感,英國人布勞頓(Broughton)回顧了他祖國的經典足球場。

“富勒姆在克雷文小屋(Craven Cottage)踢球,這是倫敦市中心非常密集的地區。你甚至看不到他們的體育場 —— 它隱藏在一個充滿聯排別墅的社區中,”他説。“你要穿過社區的道路才能到達那裏,屋頂的高度與房屋相似。這種親密和鄰里關係對氛圍產生了深遠影響。我們不想建造一個擋住周圍所有人陽光的UFO飛船。”

倫敦的克雷文小屋,富勒姆足球俱樂部的主場,由蘇格蘭建築師阿奇博爾德·利奇(Archibald Leitch)設計,建於20世紀初。攝影師:Ryan Pierse/Getty Images Europe在選擇建築師時,布勞頓建立了兩家公司之間的合作伙伴關係 —— 一家是擁有全球影響力的值得信賴的本地公司,另一家是一家有着建造親密社區體育場經驗的精品工作室。布勞頓和他的家人熟悉總部位於本地的國際公司HOK,並且他們是明尼蘇達州聖保羅由朱莉·斯諾設計的現代小型聯賽球場的粉絲。

倫敦的克雷文小屋,富勒姆足球俱樂部的主場,由蘇格蘭建築師阿奇博爾德·利奇(Archibald Leitch)設計,建於20世紀初。攝影師:Ryan Pierse/Getty Images Europe在選擇建築師時,布勞頓建立了兩家公司之間的合作伙伴關係 —— 一家是擁有全球影響力的值得信賴的本地公司,另一家是一家有着建造親密社區體育場經驗的精品工作室。布勞頓和他的家人熟悉總部位於本地的國際公司HOK,並且他們是明尼蘇達州聖保羅由朱莉·斯諾設計的現代小型聯賽球場的粉絲。

“富勒姆一直是我們從一開始就設定的目標,要在一個按照網格設計、與地方相符的城市中建造一個新體育場,並具有壓縮感,” 斯諾説。

“李多次對我們説,‘我們不想成為“最後的最佳”。我們想成為“下一個最佳”,’” HOK的主管克里斯·德沃爾德説。

CityPark展示了其玻璃幕牆和現代線條。攝影師:Michael Robinson乍一看,他們的合作設計因CityPark的現代風格而脱穎而出 —— 優雅的玻璃幕牆和支撐平頂棚的白色混凝土柱,寬敞的廣場空間,以及令人驚訝的透明度,使任何人都可以從四個角落看到看台和球場。斯諾·克雷利奇設計的支撐結構,如市場街上大部分為玻璃封閉的團隊商店和20街上不鏽鋼外皮的停車樓,頂層設有觀景平台,進一步豐富了建築體驗。

CityPark展示了其玻璃幕牆和現代線條。攝影師:Michael Robinson乍一看,他們的合作設計因CityPark的現代風格而脱穎而出 —— 優雅的玻璃幕牆和支撐平頂棚的白色混凝土柱,寬敞的廣場空間,以及令人驚訝的透明度,使任何人都可以從四個角落看到看台和球場。斯諾·克雷利奇設計的支撐結構,如市場街上大部分為玻璃封閉的團隊商店和20街上不鏽鋼外皮的停車樓,頂層設有觀景平台,進一步豐富了建築體驗。

“讓它們兩者一起工作使我們能夠在外部擁有相當多孔的建築結構,以及像天篷這樣的小金塊,” Broughton説。“它有很多細節,使體育場煥發生機,否則它只會感覺結構上的。這是兩者之間形式和功能的真正平衡。”

這座價值4.5億美元的體育場大部分是私人融資的。攝影師:Michael Robinson場地條件使設計團隊能夠提出想法,以減少與這樣一個大型結構相關的負面影響。“我們利用了從西到東的地形,從出口到16英尺的坡度。當我們挖掘它們時,自然形成了一個非常大膽的形狀,給人一種圓形劇場的感覺,” Broughton説。“這就是我們現在絕大多數下層座位的地方。無論從哪一側進入,都感覺體育場並不那麼大。”

這座價值4.5億美元的體育場大部分是私人融資的。攝影師:Michael Robinson場地條件使設計團隊能夠提出想法,以減少與這樣一個大型結構相關的負面影響。“我們利用了從西到東的地形,從出口到16英尺的坡度。當我們挖掘它們時,自然形成了一個非常大膽的形狀,給人一種圓形劇場的感覺,” Broughton説。“這就是我們現在絕大多數下層座位的地方。無論從哪一側進入,都感覺體育場並不那麼大。”

團隊的辦公室和訓練設施位於重建後的市場街南側,設計團隊想出了一種方法來減少大型場館可能帶來的死角。“我們能夠將所有交付和服務都安置在地下,因此我們得到了一個沒有後門的體育場 — 每一側都是入口,” DeVolder説。“通常你會在體育場的三面看到好的一面,但第四面都是醜陋的後台設施。”

CityPark還滿足了一些社區的城市設計需求。“這就是Gateway Mall的盡頭,我甚至不會説它結束了 — 它消失了,” DeVolder説,指的是市中心狹窄的東西向城市綠地,以聖路易斯拱門國家公園為中心。“最初,體育場將被安置在市場街南側,但我們一起將其放在北側,以創建Gateway Mall的真正西側書檔。現在感覺完整了。”

這座公共藝術裝置“山谷支柱”紀念了在20世紀中葉被拆除的米爾克里克谷社區。攝影師:邁克爾·羅賓遜體育場還將其南廣場與磚線綠道整合在一起,這是一個計劃最終連接超過十幾個城市社區的小徑系統。負責綠道的公共機構還與STL City SC合作,共同打造了一座紀念米爾克里克谷的公共藝術裝置。“山谷支柱”,由當地藝術家戴蒙·戴維斯創作,由一組刻有前居民姓名和引文的花崗岩巨石組成,以及一幅在其拆除前的區域地圖。前居民的地址號碼也被刻在了市場上的混凝土上。“當你沿着市場走來時,你會在景觀中看到它,然後你走到巨大的支柱前,你意識到你一直走過的是一個社區,” Snow談到這個裝置時説,這個裝置計劃最終向西擴展一英里。“這是一個非常強大的機會,在這個地點講述那個故事。”

這座公共藝術裝置“山谷支柱”紀念了在20世紀中葉被拆除的米爾克里克谷社區。攝影師:邁克爾·羅賓遜體育場還將其南廣場與磚線綠道整合在一起,這是一個計劃最終連接超過十幾個城市社區的小徑系統。負責綠道的公共機構還與STL City SC合作,共同打造了一座紀念米爾克里克谷的公共藝術裝置。“山谷支柱”,由當地藝術家戴蒙·戴維斯創作,由一組刻有前居民姓名和引文的花崗岩巨石組成,以及一幅在其拆除前的區域地圖。前居民的地址號碼也被刻在了市場上的混凝土上。“當你沿着市場走來時,你會在景觀中看到它,然後你走到巨大的支柱前,你意識到你一直走過的是一個社區,” Snow談到這個裝置時説,這個裝置計劃最終向西擴展一英里。“這是一個非常強大的機會,在這個地點講述那個故事。”

每支MLS球隊通常每個賽季舉辦17場主場比賽。儘管專業場館很少能產生足以償還他們獲得的公共援助的經濟利益,但有證據表明CityPark對附近的餐館、酒吧和酒店有一定的促進作用。根據密蘇里州財政部的數據,體育場周圍的地區在STL City SC的第一個賽季比沒有足球比賽的2022年多收入了額外的7300萬美元。Broughton表示:“我們成功地讓球迷提前到場並延遲離場,其中很大一部分原因是我們如何安排東廣場以及我們邀請的食品和飲料供應商。”他指出球隊專注於本地供應商。“我們希望找到方法將這些訪問延長到整個週末。”未來的發展,包括一項擬議的輕軌擴建,該擴建將在CityPark附近兩個街區內停靠,可能有助於實現這一目標。

自2010年代以來,一股新的專用足球場潮流席捲了美國,但聖路易斯的場地在位置和設計上是獨一無二的。在建設之前,聖路易斯對公共援助的有限需求已經表達出來,CityPark已經成為對於一個有更重要事務需要處理的城市來説是一個不錯的交易。與此同時,在納什維爾,為該市新足球場發行的2.25億美元收入債券將在2051年前累計達到4.24億美元的總債務服務。辛辛那提西區的TQL體育場預計將產生超過8000萬美元的公共借款成本,再加上在20年內價值超過1億美元的財產税豁免,根據2019年WCPO的一項調查。

聖路易斯城SC球迷在2024年3月的比賽中填滿了CityPark體育場。攝影師:Rick Ulreich/Icon Sportswire通過Getty Images作為一傢俬人擁有的場館,CityPark的維護責任由球隊負責,最初允許收取額外2%的銷售税用於所有設施餐飲的體育場改進。在施工過程中發現了地下污染泉水後,他們現在可以額外收取1%的餐飲税來收回他們的2300萬美元賬單。他們已經受益於税收減免,估計價值2500萬美元,以及570萬美元的州税收抵免。換句話説,這個所有權團隊找到了之前的團隊找不到的6000萬美元的公共資金,同時投入了更多自己的資源。公共投資水平通常與大多數城市為新的MLS場館提供的資金相當,並且比許多新的四大聯盟(NFL、NBA、MLB、NHL)場館獲得的資金要少。

聖路易斯城SC球迷在2024年3月的比賽中填滿了CityPark體育場。攝影師:Rick Ulreich/Icon Sportswire通過Getty Images作為一傢俬人擁有的場館,CityPark的維護責任由球隊負責,最初允許收取額外2%的銷售税用於所有設施餐飲的體育場改進。在施工過程中發現了地下污染泉水後,他們現在可以額外收取1%的餐飲税來收回他們的2300萬美元賬單。他們已經受益於税收減免,估計價值2500萬美元,以及570萬美元的州税收抵免。換句話説,這個所有權團隊找到了之前的團隊找不到的6000萬美元的公共資金,同時投入了更多自己的資源。公共投資水平通常與大多數城市為新的MLS場館提供的資金相當,並且比許多新的四大聯盟(NFL、NBA、MLB、NHL)場館獲得的資金要少。

隨着市中心西部的緩慢重建,STL City SC和他們的建築師相信他們的比賽為一個成熟的體育城市帶來了獨特的東西。對於Snow來説,最好的體現在於比賽日聚集在CityPark的歡呼球迷羣中。“整個城市都從不同的地方走向體育場,”建築師説。“這個項目是關於連接社區,四個角落都有入口為城市的每一面鋪設了歡迎之毯。”

Broughton同樣推崇這個體育場的場景。他説:“這絕對是聖路易斯所發生的任何其他事情中都與眾不同的。我認為這是美國目前在足球方面所做的最好的事情。”

(本文是彭博城市實驗室系列文章的一部分,探討了塑造全球城市的標誌性住宅設計。 閲讀更多系列文章*。通過訂閲CityLab每日簡報,將下一篇故事發送到您的收件箱。)*

當涉及城市住宅時,蘇格蘭和英格蘭之間的邊界發生了明顯變化。儘管蘇格蘭南部鄰居的城市在大部分歷史上都建造了房屋,但蘇格蘭城市居民一直傾向於像他們的歐洲大陸鄰居一樣住在公寓裏。

愛丁堡、格拉斯哥和其他蘇格蘭城市的老住宅街道仍然排列着一幢幢的公寓樓,這些樓房上下疊加,既容納了富人,也容納了不那麼富裕的人。儘管這些公寓樓在全國各地都是熟悉的形式,但是在愛丁堡,這種獨特的形式得以演變 —— 受政治和地理壓力的影響,使得愛丁堡的公寓樓成為了理解蘇格蘭首府歷史和精神的載體。

插圖:Peter Gamlen愛丁堡的公寓樓很可能不會出現,如果沒有這座城市特有的地理條件。愛丁堡的中世紀老城建在一座滅絕的火山陡峭崎嶇的山坡上,城堡位於其頂峯。地形和防禦牆 —— 在一個城市被英格蘭軍隊反覆攻擊的現代時代被認為是必要的 —— 意味着沒有太多的擴展空間。

插圖:Peter Gamlen愛丁堡的公寓樓很可能不會出現,如果沒有這座城市特有的地理條件。愛丁堡的中世紀老城建在一座滅絕的火山陡峭崎嶇的山坡上,城堡位於其頂峯。地形和防禦牆 —— 在一個城市被英格蘭軍隊反覆攻擊的現代時代被認為是必要的 —— 意味着沒有太多的擴展空間。

“邊境發生了很大變化,”蘇格蘭歷史環境署的史蒂文·羅布説。“愛丁堡的大樓是這座城市的主要組成部分。”

因此,這座城市一開始並沒有向外擴張,而是向上發展。貧窮的人可能住在城牆外的低矮小屋裏,但是想要靠近蘇格蘭皇家法院的貴族和商人,他們必須建造高樓——非常高的高樓。Holyrood Palace,位於城堡內和附近。

羅布表示,愛丁堡受限的地理位置意味着其土地價值長期以來一直是倫敦以外最高的,這導致了專門建造的公寓樓成為當時的主流,而不是豪宅。建造在斜坡上的公寓樓在一側可能高達十幾層甚至更高。

這些中世紀摩天大樓,多層狹窄的樓層頂部帶有石山牆,通常從拱形拱廊向街道敞開,最初是多功能建築。它們可能在底層設有商店,而較暗、天花板較低且難以進入的閣樓樓層通常被出租為公寓。富有的業主則通常居住在中間樓層的大型、有時豪華裝飾的公寓中。一個“close”或入口通向公共樓梯,有時是外部的。

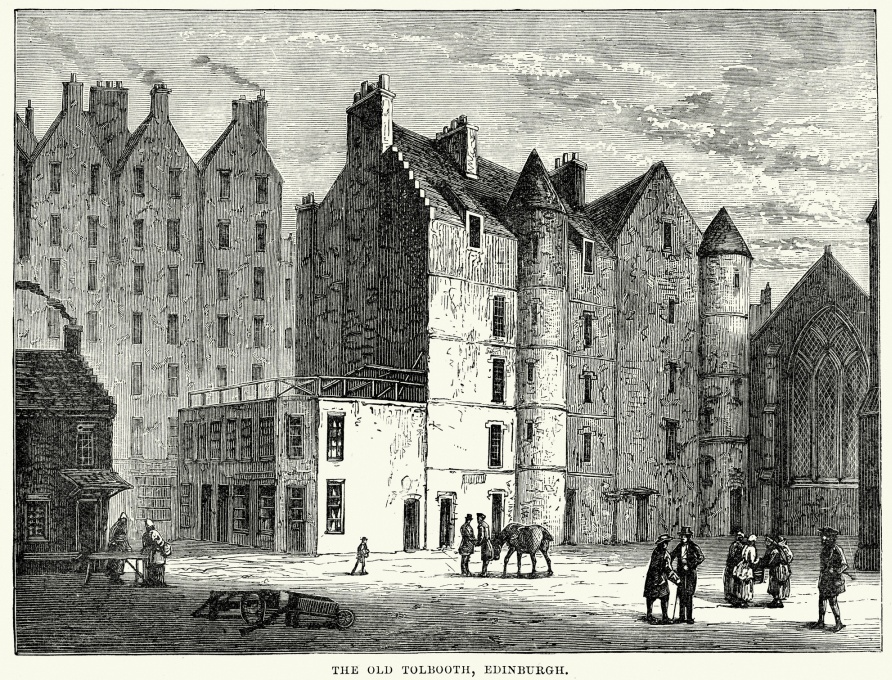

中世紀的公寓樓,現已拆除,懸浮在愛丁堡的老托爾布斯上方。插圖:duncan1890/Digital Vision Vectors via Getty Images政治壓力導致這些建築不再用作豪華住所。當蘇格蘭的詹姆斯六世在1603年成為英格蘭的詹姆斯一世時,皇家法庭搬到了倫敦,愛丁堡老城的命運急轉直下,因為許多最富有的蘇格蘭人隨着政治影響向南移動。

中世紀的公寓樓,現已拆除,懸浮在愛丁堡的老托爾布斯上方。插圖:duncan1890/Digital Vision Vectors via Getty Images政治壓力導致這些建築不再用作豪華住所。當蘇格蘭的詹姆斯六世在1603年成為英格蘭的詹姆斯一世時,皇家法庭搬到了倫敦,愛丁堡老城的命運急轉直下,因為許多最富有的蘇格蘭人隨着政治影響向南移動。

1707年《聯合法案》後,蘇格蘭與英格蘭合併成為大不列顛,蘇格蘭議會被解散,老城的地位進一步下滑。它因骯髒和污穢而臭名昭著,沒有下水道,垃圾被簡單地傾倒在狹窄的街道上。加上木炭煙和煤煙,以及北部直接位於老城岩石北部的防禦性湖泊諾爾洛赫的停滯水域,愛丁堡很快就贏得了“老臭鼬”的綽號。

城市啓蒙

老城的公寓樓似乎並不是未來城市建設的典範,但正當它們正在衰落時,一種新穎的現代化經典公寓類型正在興起,因為這座城市正在經歷18世紀的復興。

蘇格蘭啓蒙運動帶來了文化活力的復甦,背後是大西洋貿易(包括奴隸貿易)和工業化,如在迅速擴張的城市中進行的亞麻生產。不斷增長的專業和商業階層希望有理性的居住環境,而這些空間被發現在老城的北部,現在由於諾爾洛赫的橋樑和排水而可供建設(今天被城市的主要火車站和一個公共花園佔據)。

隨着老城區的公寓樓接近倒塌,它們被留給了窮人,而富人則擴展到了一片輝煌的古典街道和廣場,這個計劃始於1767年,然後在19世紀初進行了幾次擴建。雖然許多老城區的建築在19世紀的貧民窟清理中被拆除,但這些宏偉的街道仍然基本完好。

維多利亞街上的公寓樓,底層設有店鋪,位於愛丁堡的老城區。攝影師:Jose Miguel Sanchez/iStockphoto在某種程度上,新城區是一種建築上的英格蘭化,是對兩十年前雅各賓起義之後對威斯敏斯特皇冠的忠誠宣言;它的寬闊東西向街道大多是按照英格蘭模式建造的宏偉聯排別墅。但是在愛丁堡,這樣的別墅只有有限的富裕潛在居民,所以沒有花園的南北向街道和角落街區成為了另一種居所 —— 在砂岩正面後面是新型公寓樓。

維多利亞街上的公寓樓,底層設有店鋪,位於愛丁堡的老城區。攝影師:Jose Miguel Sanchez/iStockphoto在某種程度上,新城區是一種建築上的英格蘭化,是對兩十年前雅各賓起義之後對威斯敏斯特皇冠的忠誠宣言;它的寬闊東西向街道大多是按照英格蘭模式建造的宏偉聯排別墅。但是在愛丁堡,這樣的別墅只有有限的富裕潛在居民,所以沒有花園的南北向街道和角落街區成為了另一種居所 —— 在砂岩正面後面是新型公寓樓。

你可以進入共享的、類似聯排別墅的前門,裏面是宏偉的公寓樓。它們的規模相當大,前面的起居室和餐廳比等價的英國聯排別墅要大,後面可能有四間卧室和小廚房,其中一些可能有牀角(像壁櫥一樣的空間,只能放牀,不能放其他東西),當家中有客人時可以暫時使用。

走廊很寬,而在沒有管道和浴室的時代,可能還會有一個單獨的“必經之路”供便攜式廁所使用。然而,在公寓樓中,與獨立聯排別墅相反,家庭傭人通常每天從貧窮的地方進出,而不是住在家裏。雖然有用來召喚傭人的鈴鐺可能會讓人誤以為家裏有傭人住,但這些鈴聲是傳到廚房而不是到一套傭人房。

一些公寓樓,被暱稱為“雙層樓上”,在下層提供單層公寓,而在上層提供兩層複式公寓,內部通過像高架房屋一樣宏偉的樓梯相連。因此,統一的外觀實際上可能會讓位於建築內部意想不到的多樣化住宅,從一樓到另一樓的大小和優雅有顯著差異。除了向空間隔離的轉變,新城標誌着不同階層之間的公寓生活類型在19世紀和20世紀持續下去。

永不消失的形式

中產階級公寓繼續在愛丁堡新擴建的地區大量建造,特別是在老城以南。外部上,這些公寓發生了很大變化,從新古典主義向浪漫主義和民族主義 蘇格蘭男爵 風格轉變,並經常包括新的昂貴的斜面飄窗。

然而,在內部,它們延續了新城所建立的標準內部佈局,前面有客廳和餐廳,後面有小廚房和牀位。卧室的數量各不相同,但華麗的維多利亞裝飾——通常是用石膏製成的線條和天花板上的吊燈花環——變得標準化,建築內部也有浴室和衞生間(儘管在更加樸素的建築中,衞生間仍然可能是公用的)。

愛丁堡的工人階級公寓,相比之下,要簡單得多,外立面平坦,沒有窗户。隨着晚維多利亞時期對工人階級住房舒適性的期望提高,它們仍然朝着幾個實驗性方向發展,有時直接受到舊城區的先例啓發。1893年的舊城區貧民窟城市衞生改善計劃是其中一個推動因素。許多老式公寓被拆除,只有少數幾棟高樓保留至今。較老的建築仍然矗立在那裏。

在社會改革者和世界領先的城市規劃師帕特里克·蓋德斯的領導下,愛丁堡實施了一種開創性的方法,“保守手術”,旨在保留舊城區最具歷史意義的元素。更加破舊的建築被拆除,有時它們的遺址被留作花園。倖存下來的公寓得到升級,成為現代住宅。

俯瞰愛丁堡布倫茨菲爾德區(Old Town南部)的公寓樓街道。攝影師:georgeclerk/E+ via Getty Images在城市的其他地方,工人階級公寓正在演變成更明亮、通風的形式,如“殖民地公寓” —— 兩層建築,類似小屋式排屋,但分為上下兩層公寓,通過外部樓梯進入。其他創新包括在傳統外觀的公寓後面增加第二個入口,以實現更好的交叉通風。

俯瞰愛丁堡布倫茨菲爾德區(Old Town南部)的公寓樓街道。攝影師:georgeclerk/E+ via Getty Images在城市的其他地方,工人階級公寓正在演變成更明亮、通風的形式,如“殖民地公寓” —— 兩層建築,類似小屋式排屋,但分為上下兩層公寓,通過外部樓梯進入。其他創新包括在傳統外觀的公寓後面增加第二個入口,以實現更好的交叉通風。

這些成功並沒有改變批評者的看法,包括英國政府,其1919年的住房法旨在遏制整個英國的公寓樓,因為人們認為其密度不健康。 愛丁堡卻違反了這一趨勢,市建築師埃本尼澤·麥克雷在1925年至1946年的任期內建造了12,000套新的公寓式住宅,他稱橫跨英國城市的高層住房為“疾病”,認為“愛丁堡不太可能接受”。

麥克雷認可的公寓設計通常有三層帶有前後窗户的公寓,使它們比之前的低矮通風,外觀上受傳統啓發,包括石板屋頂、砂岩立面、山牆和粗抹灰牆。 這種類型變得根深蒂固,以至於戰後公寓式建築繼續進行 — 即使在愛丁堡 轉向現代主義 — 一些精美的1950年代和60年代的公寓樓建在舊城區的邊緣,部分用混凝土,部分用石頭,同時與該地區較老的建築風格協調一致。

仍然受歡迎

如今,這些住宅備受追捧,價格也越來越昂貴。 寬敞的新城區公寓已經從中產階級轉向上層階級居民,而一些更樸素的、以前是工人階級的公寓樓已經進行了翻新。 它們的受歡迎程度是可以理解的 — 尤其是因為它們的砂岩正面,在石頭豐富的蘇格蘭很常見,給予它們一種容易獲得的莊嚴感,通常用磚砌成的英國城市需要更加努力才能實現。

通過每棟建築堆疊六至八個公寓,這些公寓也提供了令人欽佩的密度 — 愛丁堡的維多利亞時代的公寓區仍然是城市中人口密度最高的地方 — 但保留了一種寬敞和有序的感覺。客廳格外寬敞,天花板通常高到足以容納廚房的晾衣架,可以從天花板上絞下來。他們的廚房牀壁龕也為他們提供了一些額外的空間,可以用作存儲空間,改建為用餐廚房,用於客人或保留為供應緊張的租户使用的非正式(和非法)卧室。

也許它們唯一顯著的缺點 — 在 Covid 封鎖期間顯而易見 — 是它們缺乏私人户外空間。雖然一些公寓分配給每個公寓一小塊花園,但共用的後院通常是光禿禿的,實用主義的空間,用於晾曬衣物而不是休閒。

在英國昂貴的城市中心,新房子現在已經很少見,高層建築越來越多地被限制在財富譜的兩端,這意味着在某種程度上,密集、人性化的愛丁堡公寓以當代低至中層公寓樓的形式影響了整個不列顛羣島。儘管高層建築仍然是英國昂貴城市中心新公寓的常態,但愛丁堡的公寓仍然是較低層公寓樓的一個典範。