在保羅·魯道夫的作品中,紐約大都會博物館調查了一位引發爭議的粗獷主義大師 - 彭博社

Kriston Capps

佛羅里達州聖ibel島的沃克賓館是保羅·魯道夫早期薩拉索塔現代主義時期的一個例子。

佛羅里達州聖ibel島的沃克賓館是保羅·魯道夫早期薩拉索塔現代主義時期的一個例子。

攝影師:埃茲拉·斯托勒/Esto

保羅·魯道夫為佛羅里達州薩拉索塔的桑德林海灘俱樂部設計的涼亭已無存。1952年,建築師早期職業生涯中設計的一系列白色低矮結構,帶有拱形天花板,這些小屋在颶風海倫於9月26日襲擊中佛羅里達中部後被摧毀。

雖然現代主義海灘俱樂部的毀滅在風暴造成的破壞中只是一個腳註,但對於被稱為薩拉索塔現代主義的戰後建築流派來説,這是一個損失。對於魯道夫的粉絲來説,這也是一個損失,他是一位在1960年代達到職業巔峯的現代主義建築師,但在十年結束之前,他的影響力和聲譽逐漸減退。

魯道夫的許多傑作都屬於這樣的腳註:被拆除、翻新到無法辨認或根本未能實現的結構。這位建築師於1997年去世,挑戰現代主義設計的慣例,反抗他所描述的“金魚缸”玻璃摩天大樓,並呼籲迴歸“洞穴”的原始質感。魯道夫因其對有時在城市規模上運作的粗獷主義巨型結構的宏偉規劃而成名,但當品味改變時,公眾的興趣也迅速消失。隨着許多他的想法被遺棄或被限制在文件櫃中,魯道夫的圖紙代表了他工作的最佳衡量標準。

這是關於魯道夫作品的新調查中的一條信息,該調查在紐約的大都會藝術博物館展出。“物質化空間:保羅·魯道夫的建築”涉及設計師創作的所有重要時期,從他在佛羅里達的早期項目到他在耶魯大學的激進任期,再到他在亞洲的項目退隱。隨着魯道夫的另一座建築消失,重新審視他的作品的理由似乎更為強烈。根據策展人亞伯拉罕·托馬斯的説法,魯道夫從未成為獨立博物館展覽的主題,而大都會博物館在50年來沒有舉辦過現代建築的調查展。

1960年完工的薩拉索塔高中摺疊混凝土平面,預示着未來的趨勢。攝影師:傑夫·格林伯格/環球圖片集團編輯部然而,這個展覽並沒有明確論證觀眾現在需要了解魯道夫的什麼,或者為什麼他的崇拜者如此熱情地為他的建築而戰,即使他們的所有者呼籲拆除。“物質化空間”將魯道夫的作品視為文本,要求觀眾沉浸於邊注中,但大都會博物館的簡樸展示未能喚起它所引用作品的戲劇性。

1960年完工的薩拉索塔高中摺疊混凝土平面,預示着未來的趨勢。攝影師:傑夫·格林伯格/環球圖片集團編輯部然而,這個展覽並沒有明確論證觀眾現在需要了解魯道夫的什麼,或者為什麼他的崇拜者如此熱情地為他的建築而戰,即使他們的所有者呼籲拆除。“物質化空間”將魯道夫的作品視為文本,要求觀眾沉浸於邊注中,但大都會博物館的簡樸展示未能喚起它所引用作品的戲劇性。

策展人亞伯拉罕·托馬斯將魯道夫為康涅狄格州紐黑文設計的兩街區長的停車場形容為“混凝土的頌歌”。攝影師:埃茲拉·斯托勒/Esto首先,這是一場繪畫展。展覽明確將魯道夫確認為一名製圖師,更是一位設計師,他對體量和材料的決策源於紙面。展出他的鋼筆和鉛筆,以及三角尺、模板和其他繪圖工具:這是這種專著的標準配置。然而,展覽的結構使其與眾不同。它以逆時間順序進行,從1980年代末的繪圖和未建成的香港、雅加達和新加坡塔樓模型開始,鬆散地推進到1940年代末圍繞薩拉索塔灣的已建和未建住宅設計。

策展人亞伯拉罕·托馬斯將魯道夫為康涅狄格州紐黑文設計的兩街區長的停車場形容為“混凝土的頌歌”。攝影師:埃茲拉·斯托勒/Esto首先,這是一場繪畫展。展覽明確將魯道夫確認為一名製圖師,更是一位設計師,他對體量和材料的決策源於紙面。展出他的鋼筆和鉛筆,以及三角尺、模板和其他繪圖工具:這是這種專著的標準配置。然而,展覽的結構使其與眾不同。它以逆時間順序進行,從1980年代末的繪圖和未建成的香港、雅加達和新加坡塔樓模型開始,鬆散地推進到1940年代末圍繞薩拉索塔灣的已建和未建住宅設計。

在這個展示中,耶魯藝術與建築大樓——一座1963年的粗獷主義建築作為他最著名的作品之一——並不是一個職業生涯的支點,一方面是激烈的雄心,另一方面是失敗的低語,而是一個由石墨鉛筆驅動的概念不斷延續的另一個點。

難怪大都會博物館會採取這種方式。魯道夫的繪圖確實有效:它們展示了他思考的規模和實驗的廣度。一幅1966–68年的繪圖展示了魯道夫對福特林肯公共住房綜合體的提案,當時這是華盛頓特區東北部的一個綠地,正在作為偉大社會項目開發,經過騷亂後。建築師的等軸測圖揭示了一排排像集裝箱一樣堆疊的住房模塊:在幾何上簡單而優雅,但卻典型地反映了城市更新時代住房實驗的傲慢。然而,同一綜合體的地面視角繪圖顯示了形成露台的懸臂、連接建築的空中走廊和可能是門廊的樓梯。魯道夫的“新城鎮”提案從未建成,但繪圖清楚表明他設計住宅——而不僅僅是住房單元的信念是誠懇的。

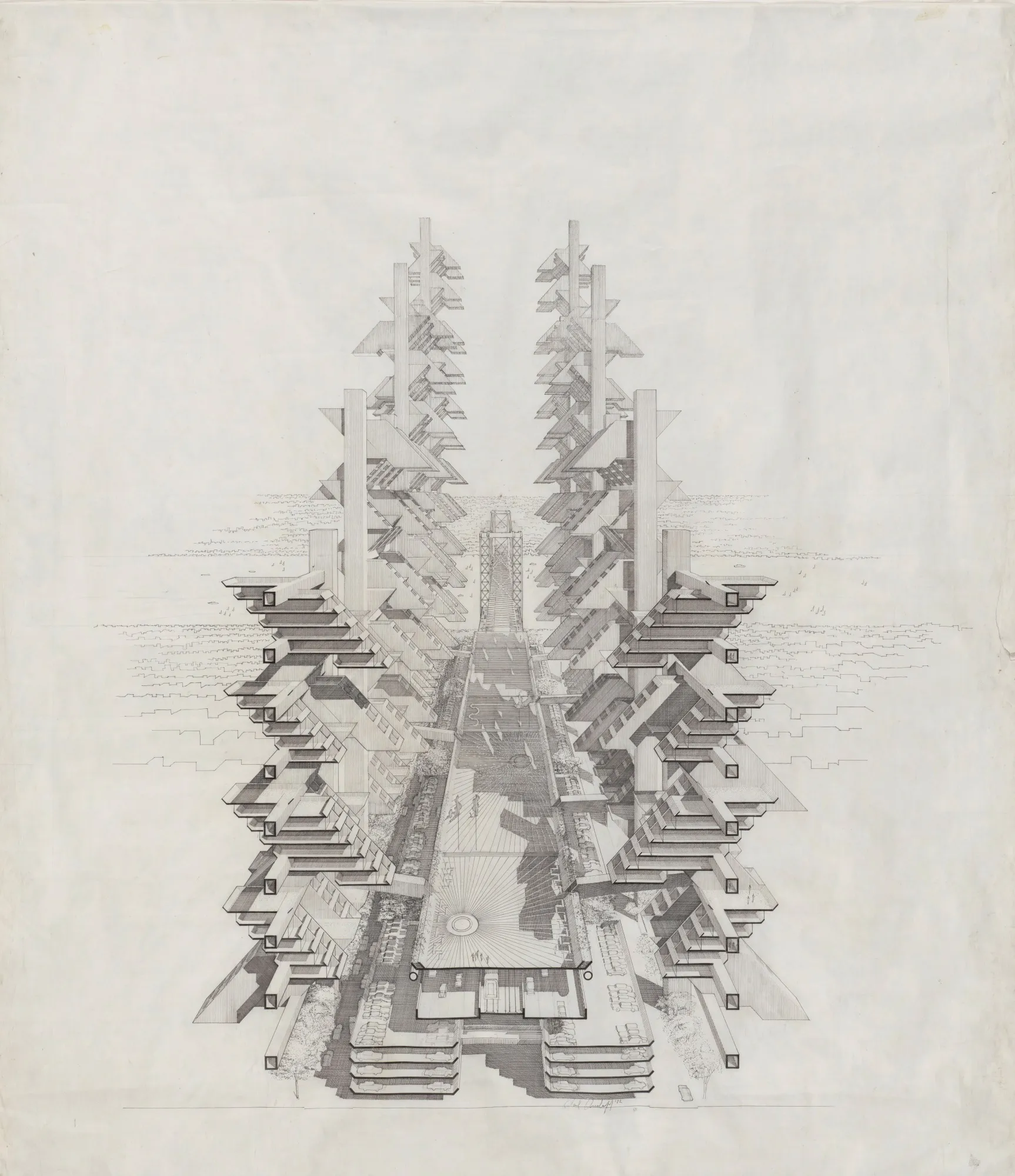

1972年魯道夫的城市走廊透視圖展示了他下曼哈頓高速公路解決方案的城市規模。由現代藝術博物館提供魯道夫的圖紙使得他最具敵意的項目看起來都像是值得傾聽的論點。“物質化空間”包括幾個與一個特別瘋狂的計劃相關的文物,這個計劃被稱為城市走廊。這項城市改造提案更像是一種挑釁,而不是一個計劃,是福特基金會對羅伯特·摩西推動下曼哈頓高速公路的回應。摩西想要為城市高速公路鋪設天堂,而魯道夫則會建造一座山脈:一座長達兩英里的建築,完全掩蓋地下的高速公路和上面的瓶子社會。

1972年魯道夫的城市走廊透視圖展示了他下曼哈頓高速公路解決方案的城市規模。由現代藝術博物館提供魯道夫的圖紙使得他最具敵意的項目看起來都像是值得傾聽的論點。“物質化空間”包括幾個與一個特別瘋狂的計劃相關的文物,這個計劃被稱為城市走廊。這項城市改造提案更像是一種挑釁,而不是一個計劃,是福特基金會對羅伯特·摩西推動下曼哈頓高速公路的回應。摩西想要為城市高速公路鋪設天堂,而魯道夫則會建造一座山脈:一座長達兩英里的建築,完全掩蓋地下的高速公路和上面的瓶子社會。

魯道夫的線性城市構想會讓沙特的Neom資助者感到臉紅。儘管如此,對於另一個設計師可能會視為愚蠢的構想,魯道夫卻將這一提案視為一個平台,詳細闡述了他對模塊化建築、城市交通和公共空間的願景。當然,還有雕塑形式。

檔案材料幫助人們感受到這些想法如何與公眾產生共鳴。大量的新聞文章和雜誌封面展示了魯道夫是如何短暫地攀登至頂峯的,儘管這些文件與圖紙爭奪觀眾的注意力。幾乎沒有照片展出,這似乎有些道理:照片不是主要文本,圖像帶來了自己的判斷,等等。但伴隨展覽的目錄揭示了展覽的一個錯失機會。一張魯道夫(已拆除)的北卡羅來納州巴羅公司總部的內部照片,配以1970-72年的空間透視圖,證明了這位建築師的過程的完整性,而這座建築在2021年被推土機夷為平地。

大都會博物館可能找到了一個更小的畫廊來展示“物質化空間”——但那會是一個掃帚間。緊湊的展示往往將曼哈頓的大都市和佛羅里達的平房的繪畫視為同類。更多的空間可能會幫助策展人托馬斯實現他試圖做的一些事情,以接觸新的觀眾。例如,有一個視頻,其中包括來自流行電影和節目中的片段,這些地點是由魯道夫設計或啓發的,包括皇家特南鮑姆家族(其中有一個場景是在他的聯排別墅拍攝的23 Beekman Place)和洛基(其製作設計和時間變異局的佈景大量借鑑了UMass Dartmouth)。把它放在一個有長椅的簾子後面——而不是在畫廊的中心——這樣對粗獷主義感興趣的訪客可能就能觀看它。

雖然“物質化空間”中有一些受歡迎的抓手,包括視頻和魯道夫收集的一系列物品,但托馬斯專注於一個狹窄(且引人入勝)的關於建築師過程的理論。策展人在目錄文章中寫道,魯道夫是那個時代僅有的幾位“門上名字”建築師之一,他參與了每一張生產圖紙。托馬斯發現魯道夫的繪圖與建築材料選擇之間存在直接的關聯,指出他對高度紋理材料的興趣源於他對光與影的繪圖,而不是反過來。“這些透視圖、立面圖和剖面圖往往比完成的建築更有效地支持他的建築願景,”托馬斯寫道。

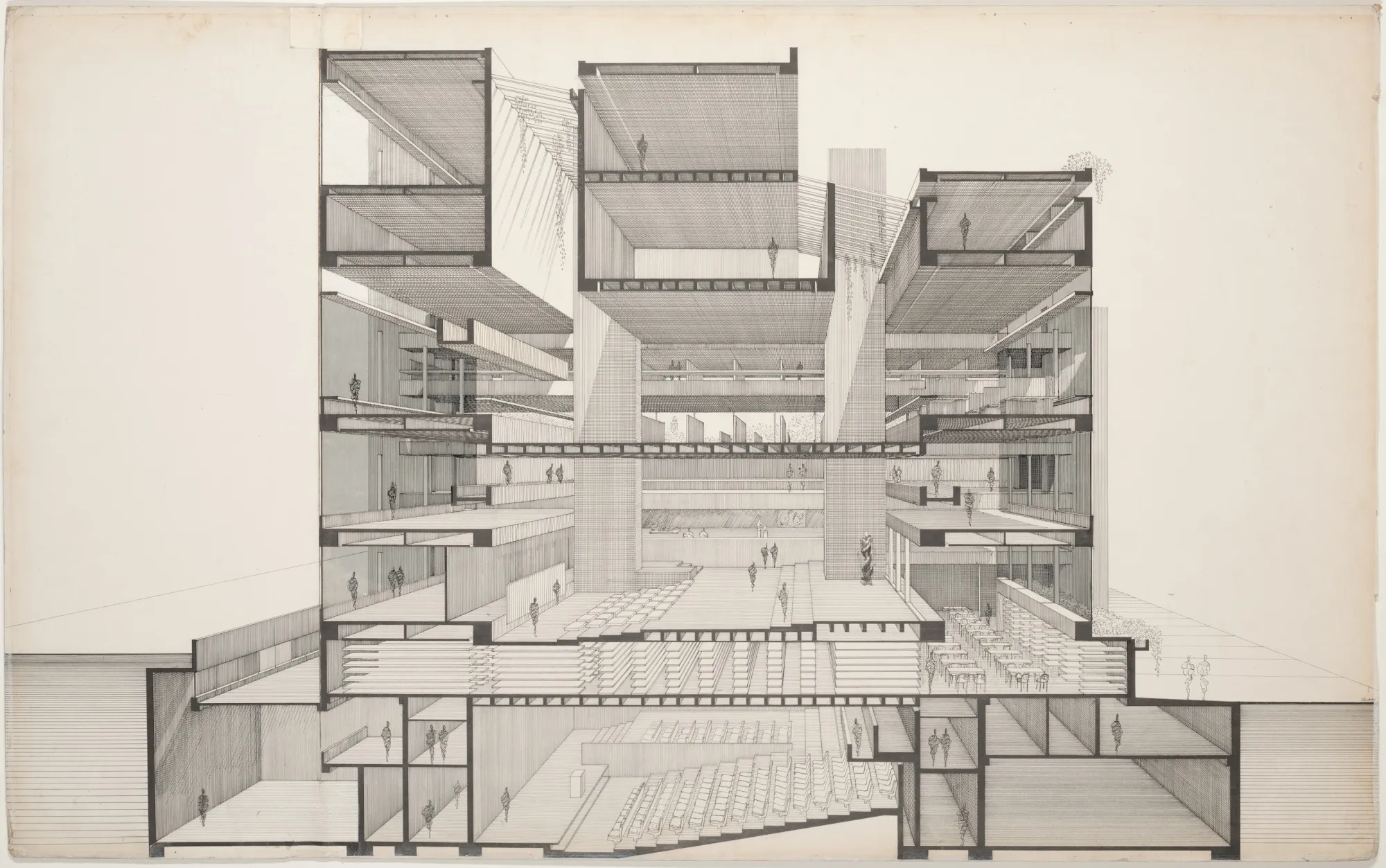

這是1958年為耶魯大學藝術與建築大樓(現稱魯道夫大廳)所繪的透視剖面圖。感謝耶魯大學圖書館

這是1958年為耶魯大學藝術與建築大樓(現稱魯道夫大廳)所繪的透視剖面圖。感謝耶魯大學圖書館 橙色A框支撐着“物化空間”的安裝。攝影師:艾琳·特拉維爾這並不是説“物化空間”完全是為內部人士準備的展覽。魯道夫在繪圖桌之外的生活大多未被探討。展覽或目錄中沒有提到評論家馬丁·菲勒在 《紐約書評》中2015年的文章,他描述了1986年在魯道夫的比克曼廣場閣樓上的晚宴,並以明顯的恐懼回憶了菲勒認為魯道夫的室內設計中具有攻擊性的性暗示。“物化空間”對魯道夫沉浸式室內設計進行了全面展示,但沒有提及他的性取向;魯道夫是同性戀,並在一生中保持隱蔽。像菲勒這樣的評論家認為魯道夫的室內設計代表了他職業生涯的低谷,而這種批評有時越過了界限,變成了恐同。(菲勒寫道,1967年關於這棟聯排別墅“驚人室內”的故事成為了他“無意中的出櫃”)。歷史學家 蒂莫西·羅漢發現魯道夫那令人眼花繚亂的柔和室內和他堡壘般建築方案之間的敍事維度,而“物化空間”則專注於構圖。

橙色A框支撐着“物化空間”的安裝。攝影師:艾琳·特拉維爾這並不是説“物化空間”完全是為內部人士準備的展覽。魯道夫在繪圖桌之外的生活大多未被探討。展覽或目錄中沒有提到評論家馬丁·菲勒在 《紐約書評》中2015年的文章,他描述了1986年在魯道夫的比克曼廣場閣樓上的晚宴,並以明顯的恐懼回憶了菲勒認為魯道夫的室內設計中具有攻擊性的性暗示。“物化空間”對魯道夫沉浸式室內設計進行了全面展示,但沒有提及他的性取向;魯道夫是同性戀,並在一生中保持隱蔽。像菲勒這樣的評論家認為魯道夫的室內設計代表了他職業生涯的低谷,而這種批評有時越過了界限,變成了恐同。(菲勒寫道,1967年關於這棟聯排別墅“驚人室內”的故事成為了他“無意中的出櫃”)。歷史學家 蒂莫西·羅漢發現魯道夫那令人眼花繚亂的柔和室內和他堡壘般建築方案之間的敍事維度,而“物化空間”則專注於構圖。

“物化空間”也沒有涉及建築師最具爭議的建築項目命運的熱門辯論。魯道夫在紐約戈申的橙縣政府中心大樓面臨的威脅在很長一段時間內佔據了頭條新聞,直到2015年部分被拆除。今天,它作為一個建築奇美拉而屹立,半保留又完全褻瀆,最糟糕的妥協和一個強有力的警示故事。該項目在目錄中只提到了一次。

也許期待大都會博物館重現魯道夫被嚴重忽視(且大部分消失)的室內設計,或者在展覽中融入現在以他名字命名的耶魯建築大樓那種臭名昭著的紅辣椒色地毯,要求有些過高。肯定有值得考慮的方式將Z世代觀眾引入粗獷主義的懷抱。儘管如此,作為一場被宣傳為重大回顧展的展覽,應該對為什麼這些作品現在重要有一個明確的觀點——並且有足夠的空間來表達它,這並不是一個過分的要求。要在這次回顧中找到這一點,觀眾需要細讀字裏行間。