他深入毒窩,單憑一張張照片,就將社會的醜陋掀了個底朝天_風聞

摇滚客-摇滚客官方账号-有态度地听歌、看剧33分钟前

來源 | 搖滾客

今日BGM,《低下頭是人間》,高旗&超載

這個世界很殘忍————

**淘金者、吸毒、非典、艾滋病、污染……**無數黑暗面填滿了這個世界。

而這些看上去就如此觸目的字眼,卻組合成了一個人的一生。

那是一個亡命天涯的攝影師。

他明明無罪,卻屢屢被抓,皆因他記錄下了太多真相;他潛進毒窩,深入艾滋病村,只為有人能關注一切表象背後的冷漠。

他跨過了人性的善面,把人類本源的黑暗掀了個底朝天。他這一生只做了一件事:用鏡頭揭開人世間的殘忍傷疤。

他叫盧廣,一生都在為真相正名。

“不少人想弄死他,因為他的相機揭露了太多黑暗。”

這世上從來都不缺少煙霧繚繞的人間事。但是更不缺,那些煙霧繚繞的日子。

盧廣鏡頭下煙霧繚繞的邯鄲工廠

盧廣鏡頭下的邯鄲霧霾

這是有着1000萬常住人口的邯鄲。可在攝影師盧廣的眼裏,它是黑鏡頭下殘酷人間的縮影。

這裏的居民最怕刮南風。

因為南風會帶來工廠的煙粉塵和煤氣味,落在他們的身上,留下數不清的白灰色斑點和鐵鏽末。

我很難想象這樣的生活,只是做了人世間最平常的事——外出。卻要沾得一身鐵鏽回家。

像一隻在雨天被淋濕的烏鴉,哀號呻吟,卻無人回應。

示警的烏鴉生活在諱病忌醫的方圓裏,會被人們當成兇鳥。

盧廣就是這樣一隻“兇鳥”,在他的鏡頭下,一切美好的城市表象都會被掀的稀巴爛。

那是我第一次被盧廣的攝影作品震撼。

盧廣鏡頭下的這個孩子,他是一名孤兒。可我們看不到的,他的父母,皆因感染艾滋病亡故。更不得而知的,是整個村裏4000餘人,居然近90%都感染了艾滋病。

盧廣 艾滋病村

而這一切,皆起源於一個發財夢:賣血。

如果説有什麼能讓一個老實巴交只懂得面朝黃土背朝天的人開始投機度日,那一定是錢。

不知從何時起,村子裏揚起了**“一人獻血,全家光榮”的口號,整個後楊村的人就像中了蠱一樣,都相繼踏上了這條“發財路”。**

“自己身上的血放點兒沒事,我還做貢獻了呢”, 這是一位村民第一次賣血後的實感。

一管血,50元。

第2位…第3位…

我想那時,村民們臉上一定掛着笑容。因為貧窮讓人害怕,不勞而獲卻會讓人上癮。

殊不知飽嘗貪慾帶來的喜悦之後,等待他們的卻是漆黑一片的萬丈深淵。

很快,村裏的味道變了。

空氣中不再瀰漫質樸的黃土味,取而代之的是因長時間沒有沐浴而產生的惡臭。已經有很多人開始全身潰爛。

這些賣血人,90%都染上了艾滋病。

他們沒有想到,自己掉進了商人設下的陷阱,“血漿經濟”。

他們更不知道,這些非法的血站,正是艾滋病生長的温牀。

當時“積極獻血”的口號已經覆蓋了整個村子,人們身處漩渦,似乎無法掙扎。

只河南一省,合法的血站就有230家,非法血站更是不計其數。

這是盧廣鏡頭下2003年的春節。本該是萬家團聚的日子,這一家卻連與親人同處一個時空都無能為力了。

年僅13、11歲的兩位姐姐,準備在今天親手埋葬自己的弟弟,他年僅6歲,剛剛死於艾滋病。

弟弟是她們在這世上最後一位親人,她們的父母早因艾滋而去。

她們的眼神裏,早就看不到希望了,因為活在這個村子裏,與等死別無二致。

後楊村的一位村民,因缺醫少藥,已被病痛折磨得瘦骨嶙峋。現在的每一天,都是一種煎熬。

可艾滋病發起瘋來,何止會傷害年輕人。

白髮人送黑髮人,才是世間最讓人心碎的事。這位老奶奶抱着的,是她唯一的孫子。

她眼含淚水,她在祈求上天,可不可以給她留下這唯一的血脈,她的兒子和另一個孫子,已經被艾滋挾持着,去了另一個世界。

艾滋病為這個村子,留下了太多眼淚與孤兒。

艾滋病孤兒在手臂上刻滿了“忍”“仇”“殺”等字眼,

他只想殺掉血頭,給父母報仇

村裏的常態:為艾滋病人送喪

盧廣被這裏的一切震撼了,他想起了老人講的三年自然災害下的大饑荒,這些人的眼神與饑荒中的人們何其相似,除了絕望和憤怒,根本找不到其他。

這些照片驚動了當地政府,艾滋病村得到了短暫的救援。

這並非我第一次被圖片傳達的力量震撼,但這是我第一次,覺得文字語言如此蒼白無力。

全國還有多少地方、還有多少人在歷經着這一切,無人知曉。

但我知道每一個這樣的村鎮外頭,都有一堵好高好厚的圍牆,有人每天都為這堵牆漆上一層,他們在盡力粉飾着這一切。

盧廣説,他要揭露這腐朽的一切!哪怕有人想要他死。

盧廣

是啊,的確很多人想要盧廣死,尤其是當他拍下中國污染的時候。

盧廣:工廠排污管的末端直通黃海

幾乎有工廠的地方就有污染,活在污染裏的人何止一萬,但敢與這污染源頭對抗的人,不過萬人之一。

世人都在假寐,可盧廣醒着。

2005-2010年,盧廣花了五年時間,用黑色的鏡頭記錄下了這灰色的中國污染。也是在這五年裏,盧廣過上了逃犯一般的生活。

在黃海沿岸的連雲港化工園拍照時,盧廣第一次被抓了。

當時盧廣看見兩根排污管被人故意插到黃海里,當機立斷按下了快門。

也正是這時,幾十個工業園區的武警從背後一起衝了上來,圍住了盧廣,把他按在地下,要搶他的相機。

盧廣緊緊抱住這記錄下無數真相的相機,多虧司機和嚮導的保護,他才得以逃脱。

被抓,逃跑,再被抓。

看似與牢獄犯人的生活別無二致。

但盧廣卻把握好了這五年,記錄下了這些人間悲劇:

盧廣:被污染的地區

盧廣:中國式污染

盧廣:在污染中死掉的飛鳥

甚至有地方人員明碼標價:

“如果大家看見盧廣來了,請舉報他,每次獎勵500元。”

這些黑工廠,他們鑽過了法律的空子。可人性的善面,怎能也如此輕易的略過。

拍攝中的盧廣

成為眾矢之的又如何,盧廣從未想過要隨波逐流。

那之後,盧廣接受了採訪。記者問他:“你為什麼要去揭開這些傷疤,難道你不愛你的祖國嗎?”

“正因為愛自己的祖國,我才去曝光這些黑暗面。如果不愛,我管它做什麼?”

盧廣的回答,讓在場所有人失語了。

許多媒體,作為人民的耳鼻喉,卻在強權下一次次説了假話,社會公器的責任心蕩然無存,肩上的擔當,甚至不及一個普通的中年攝影師。

是啊,這世上敢發聲的,永遠都是少數人。可他們一旦發聲,就要影響一代人。

比如中國台灣的作家柏楊。

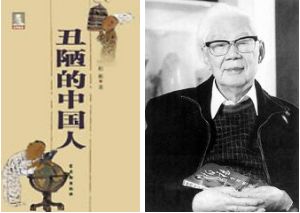

柏楊《醜陋的中國人》

柏楊老先生曾寫過一本書,刺痛了所有中國人。這本書叫《醜陋的中國人》。

書中將老先生對這個祖國的熱愛表現得淋漓盡致,他“恨鐵不成鋼”。批判了種種中國傳統的弊端文化。

在老先生故去的那天,許多人自發地講出了這句心裏話:“中國人又痛失一面鏡子”。

這一面面鏡子,或許不能將醜陋放大到人盡皆知。但至少,它能讓更多人看見那些地表下的腐爛。

2008年,盧廣《中國污染》這組照片,在國際上獲得了尤金·史密斯的助研獎。2009年,他又斬獲了尤金史密斯人道主義攝影獎。

他已經站在國際上了,似乎他的努力,已足以將一座城市的黑暗面掀個底朝天。

可就是這樣一個幾乎拿遍所有攝影獎項的人,也曾被人站在道德的制高點上批判過。

那是1995年,盧廣前往雲南拍攝吸毒者。

在去往雲南前,身邊的人都覺得盧廣“瘋了”。因為那些吸毒者與旁人不同,他們精神錯亂,甚至佩戴槍支。

最可怕的是,想要深入的去拍他們,要先同他們打成一片。而要打成一片的先決條件是——吸毒。

無數以緝毒為名的警察深入毒窩後,都因染上了毒品最後無法自拔。

何況一個在當時籍籍無名的攝影師?

但盧廣沒害怕,他帶着一台傻瓜相機,毅然決然的出發了。

第一個讓盧廣印象深刻的吸毒者,叫廖貴英,是個重慶妹子。

都説重慶妹子長得標緻,可是在廖貴英身上,我們看到的只有如柴的身骨,因為她已經吸食毒品10年了。

廖貴英

毒品很貴,廖貴英説。

於是她每天晚上出去賣淫,白天用賣淫賺來的錢買毒品,就這樣往復了幾千個日夜。

在瑞麗,吸毒人羣是多數派,遍街都能看到在“扎針”的人。小旅館裏,更是住着無數吸毒者,交100塊,就能住上一個月。

這些人為了省錢吸毒,往往一個屋兒要住上七八個人,人死了就晚上扔到山上丟掉,沒人關心那是誰。上了毒癮的人,六親不認,管他朋友父母。

盧廣:正在扎針的吸毒者

甚至,連孩子也不例外。

盧廣:吸煙的孩子

這是盧廣鏡頭下年僅兩歲的孩子,他手裏拿着煙,正模仿着母親的樣子嘗試吸食。後面的是他的母親,正沉淪在毒品的海洋。

盧廣歷時月餘,親赴險境揭開了這塊中國邊境的傷疤。

甚至坦言自己為了與他們“打交道”,要先把毒吸進嘴裏,再小心翼翼的吐出來,不過肺。

這組照片震驚了一批人,也讓盧廣獲了獎。但是卻也讓他的人生標籤上,多了**“爭議”**二字。

人們覺得盧廣無情。既與當地人稱兄道弟,回來後卻又“出賣朋友”。

可這個社會的殘忍一面總要有人去揭開,在傷口上擦消炎藥是為了讓它更快的癒合。

如果今天盧廣不這麼做,這個傷口只會愈演愈烈,最後長成一塊大的毒瘤,再難切除。

今時今日的盧廣,儼然成了麻不不仁的反面,正義感的代名。冒了太多天下之大不為,去拯救這人世間的腐朽。

盧廣作品

可1982年,那時的盧廣年僅21歲。還在聽從母親的安排,日日與工地為伴。

但似乎從那時起,就天定了他的不平凡。

盧廣是個閒不住的人,上完八個小時的班後,盧廣會出去朋友聊閒。無意間,他從朋友那接觸到了攝影,按下了人生中的第一個快門。

那時的盧廣遠不知道,也從未想過自己手中的相機,會記錄下這麼多驚天動地、這麼多人間疾苦。

盧廣:戴面罩的工人

盧廣:深受污染荼毒的孩子

盧廣:在黃河邊放羊的老漢,無法忍受排水溝散發的臭氣

現在的盧廣,已是一位年愈花甲的老人了,身體情況已不允許他再去跋山涉水,探尋更多人性的黑暗面。

但他依然沒閒着,而是開了攝影工坊,想讓他的精神得到傳承。

盧廣指導攝影

我不知道這浩瀚人間裏,還有多少黑暗和殘忍。

但我相信一定有人,正在這個世上的某個角落,默默地關注着這些殘忍。

或像魯迅先生,以筆為刀,有天割醒一批麻木的中國人;或像崔健,以歌代名,有天吼出一個年代裏震撼人心的第一聲搖滾。

勇者是絕不會退縮的。

就像1995年,孤身踏入雲南瑞麗的盧廣。

他的朋友規勸他,他的妻子也無數次希望他留下。

沒人想讓他親赴毒窩,去淌這趟或是有去無回,但卻可以繞開的渾水。

可似乎不會再有別的可能了 —— 盧廣還是坐上了那班前往雲南瑞麗20個小時的汽車。

那天的風很勁,樹很挺,甚至車上一同前往瑞麗的吸毒者的心都特別堅定,

一切都是那麼執着,那樣毅然決然。就像盧廣手中那台——

永不封鏡的相機。