張藝謀這次選她,我服_風聞

Sir电影-Sir电影官方账号-1小时前

作者 | 毒Sir

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創。

一個很多人乍聽,估計要握緊拳頭的故事:

7歲的孩子在森林裏不見了,這林中還有野獸出沒,父母會怎麼做?

母親在林邊淡定地“閒庭信步”。

跟警察撒謊提供錯誤信息,“他只是下車小便”,跟祖母打電話也在撒謊,“他在我旁邊”,甚至於面無表情,覺得孩子只是想“報復”她。

更離譜的是。

到了最後她終於向丈夫坦白:

“我承認我內心的一部分,不想找到他。”

這是什麼“惡毒母親”的故事?也難怪,在電影的豆瓣討論區,有人直接大開“金口”:

只有我覺得這女的有病嗎?

然而。

等Sir看完電影才發現,所謂的“冷漠自私”不過是表象。

電影説的。

卻是一種扭曲的現實——

懲罰

El Castigo

一部來自智利的小成本電影。

85分鐘一鏡到底,單一場景,連續時空,幾乎全部靠台詞推動劇情。

但卻獲得了去年張藝謀任評審團主席的北京國際電影節最佳影片、最佳女主角,在國內引起廣泛共鳴。

原因很簡單:

現代女性所經歷的婚姻與家庭困境。

不只是國外才有。

01

還是要先説一下這個故事。

如上所述,整部電影説的就是一個7歲小男孩失蹤,通過父母在尋找過程中的爭吵,勾勒出父母二人生活狀態的故事。

影片開頭,兩人的態度就截然相反。

父親馬特奧很着急。

闖入林中大聲呼喊,甚至被樹枝劃傷了手臂也不去理會。

他不斷懇求盧卡斯的出現,難過得帶上了哭腔。

而母親安娜呢?

堅持認為這是頑劣兒子對她實施報復的小小惡作劇。

她毫無耐心地吆喝着兒子別鬧了,打開平板遊戲,許諾只要兒子立馬出來,就可以玩一整個下午。

而當父親堅持要報警時。

母親先是拒絕,後是跟警察謊稱兒子下車是因為想小便,試圖隱瞞她與兒子的爭吵和對他的懲罰。

看上去,馬特奧是温柔負責、關心孩子的父親。

而安娜則是一個自私冷漠、過分嚴苛的“壞媽媽”。

但。

請注意兩個細節。

一個是父親在找兒子,接到電話後返回路邊去見警察。

他並沒有順着路走。

而是穿插拐進了一個枝蔓橫生的樹叢,並不小心劃傷了手臂。

為什麼?

如果你深究一步就會發現,馬特奧是個很在乎自己“好父親”形象的人,對這種形象的在意,放到“兒子失蹤”這樣的情境下,便尤其明顯。

甚至外化為一種“犧牲精神”。

比如故意走不好走的道路,比如明明很冷但還是拒絕穿上外衣,他需要向“旁人”證明,他對孩子的愛,是超過對自己的關心的。

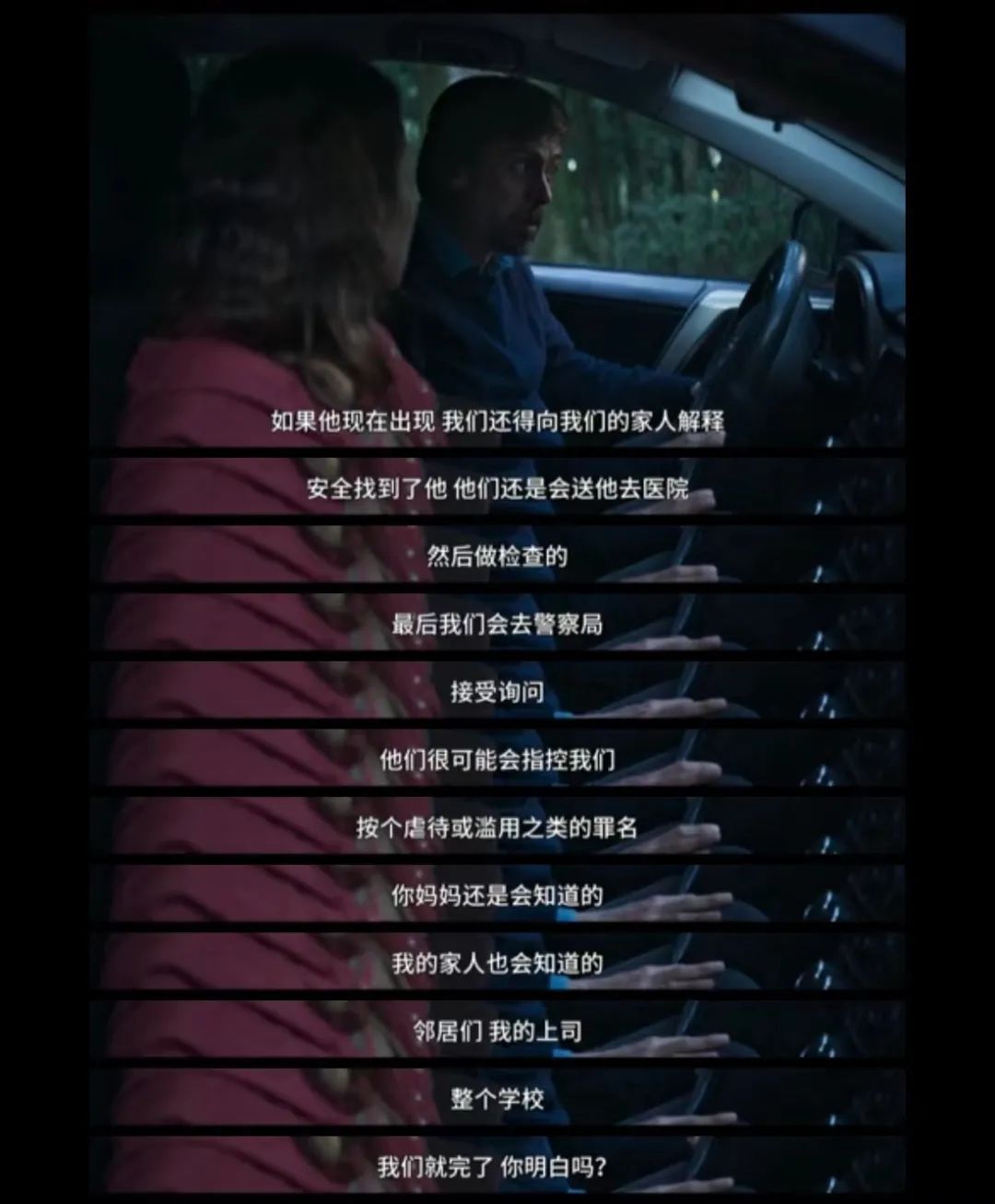

也正是如此。

你會發現他考慮的一直是對自己的影響,而幾乎不會考慮妻子的感受。

經常下意識地暗示:

是你搞砸了。

另一個細節則是來自母親,有一段情節是她説發現了兒子還帶着她送給他的書。

於是嘴角露出了難得的微笑。

為什麼會笑?

其實是覺得有被認同的安慰。

通過夫妻二人的對話,我們知道他們的兒子比較特殊,被學校心理學家確診為注意力缺陷障礙。

非常聰明、好動、蔑視權威。

而此次失蹤的原因,也是因為兒子想下車拍照,父母不允許,於是他大吵大鬧,差點釀成車禍,最終母親無奈決定“嚇唬”他,將他拋下。

她並不是不愛這個孩子。

只是長久以來的負反饋讓她筋疲力盡,她唯有讓自己堅硬起來,才能熬得下去。

所以當馬特奧向警官坦白事情經過時,鏡頭不斷逼近安娜的臉。

她此前一直維持冷靜的表情此時逐漸崩潰,最終流下了一滴眼淚。

沒錯。

表面上看,這是一個“瘋母親”的故事。

但其實,它已經清晰地展示出了當下普遍的,家庭權力結構的矛盾。

02

《她們不是嘮叨,只是受夠了》一書提到,社會文化的規訓讓女性將家庭與個人成敗聯繫在一起,而男性的成敗大多隻與工作相關。

這看起來有點極端。

卻是當下婚姻家庭的普遍現狀。

影片中的夫妻二人都試圖維繫這樣的現狀,為此,他們不可謂不努力。

比如父親。

他並非刻板印象中面目可憎的“壞丈夫”,甚至相當聽從安娜的意見,在家庭中安娜處於主導地位。

他可以因為妻子懷孕而戒煙,也會抽出所有的時間來陪孩子。

理性温和。

即使非常難過也會安慰妻子説這不是你的錯。

可以這麼説。

他是這個社會標準的“好丈夫”“好父親”的形象,一邊賺錢養家,一邊照顧家庭,你説這樣活着不累嗎?

也累。

可為了世俗意義上的“理想家庭”,他也是全力以赴。

而母親呢?

有了孩子以後她辭去了自己喜歡的雜誌社工作,而把全部精力都放在了兒子身上。

不但要照顧他的生活與學習。

還要處理他的一切人際關係。

但。

有時候,即便再努力維持,也會有崩潰的一天。

這世界不是個遊戲。

每一個父親母親,也不是簡單的勞作機器。

而在這個社會里。

相比於父親看得見的成績(工作),母親看不見的家庭努力更容易被人忽視。

這造成了一種惡性循環。

就像這個故事裏,作為母親的安娜,看上去在家庭中處主導地位,但屬於她個人自我的部分,卻在漸漸熄滅,被消耗殆盡。

我們可以很清晰地看到這個脈絡——

最初。

她成為“母親”本就是遵守這個社會文化習慣。

一如2008年以色列社會學家奧娜·多納特發起一項是否後悔成為母親的調查,並寫了《成為母親的選擇》一書,在書中採訪了二十三位後悔成為母親的女性。

很多時候,成為母親只是一種妥協和隨波逐流。

她們並沒有真的想清楚。

如今。

在每天的負反饋中,安娜變得已經不再是她自己,也不再是馬特奧的妻子。

她的唯一身份,只是孩子的母親。

母親慢慢從一個稱呼,演變成一個觀念,最後變成一種制度。

而安娜。

只是在這個制度下機械地扮演一個“好媽媽”。

怎麼辦?

不幸的是,如果要符合這個社會的主流價值,你幾乎沒有什麼辦法。

一個例子。

作為父親的馬特奧一直在和安娜説同一件事,那就是不要對孩子太嚴。

言下之意,是要她多給予孩子一點母愛。

這是社會主流價值觀。

但安娜是不愛孩子嗎?當然不是,她早已把自己的所有都給了自己的孩子。

只是愛從來都是互相的。

哪怕是母愛,就像黃阿麗曾經吐槽的那樣,我們也不應該過分苛求,認為這一定得是單方面的無條件付出。

如果沒有適當的反饋。

她們也並不能從中感受到快樂。

是的。

所謂“理想家庭”,其實是個很微妙很難把控的秩序。

只要這其中出現了一點點的失衡,哪怕夫妻雙方都是標準意義上的“好父親”“好妻子”,傾塌,恐怕也就是早晚的事。

我內心深處有一部分不想找到他

永遠不想

這是我第一次敢於承認這點

03

説到這裏,Sir想起上個月,知名學者徐曉宏病逝,其妻子陳朗發表的悼文引起了大規模的轉發與共情的事來。

徐曉宏是極具天賦的學者,而陳朗同樣是一名擁有傑出學術成就和理想的教授。

可在婚後。

當徐曉宏在網絡上揮斥方遒、聊女性主義時,陳朗在管孩子、報税、理財、做飯。

當伴侶春風得意時,被困在家庭中的女性沉默地尖叫着。

以至於她如此坦言:

這是一個在男權的結構內,卻要做一個女性主義者的男人——這真是一個尷尬的位置。這個位置對他的要求太高了,高得不切實際。男權的結構要他——恐怕也要我在潛意識中想讓他——事業成功、養家餬口、揮斥方遒、廣交豪傑,關心國事天下事,它甚至告訴他身體疼痛的時候忍着不去看醫生。但同時,他也感受着、承擔着我的痛苦,卻無能為力。他可能沒有好好想過,歷史上的多數學術大師們背後恐怕不是殷實的家底,就是甘心情願伺候他們、為他們奉獻一生的女人們。

整篇悼文沉穩平實,帶有深刻的哀傷。

陳朗並非在埋怨、控訴丈夫,她的痛是永失所愛,在緬懷和追思中坦誠地剖露內心愛恨。

在其後發表的聲明中,陳朗説明她希望表達的,永遠是“對於結構或制度的怨”。

從古至今規訓着男人何如、女人何如的制度,這或許指向社會的效率與穩固,卻並不指向個體之人的幸福。

在此之下,丈夫與妻子被分化、割裂,彼此間無法理解,橫亙着巨大的溝通壁壘。

是的。

這並非是對某一個體、某一羣體的控訴。

它指向制度。

就像《82年生的金智英》曾在整個韓國引起巨大爭議。

它看似講了金智英的成長史,但實際上展現的是一張籠罩住整個社會的密不透風的巨網。

在這張巨網之下,無論性別年齡,人人都是無力的盲從者。

或者法國電影《全職》。

朱莉是獨自撫養兩個孩子的單親媽媽,她努力工作、跨市上班,拼命爭取更好的職業機會。

但在周圍人看來,就近找個超市做收銀員照顧孩子才是更好的選擇。

真正的壓力來自於外部。

親戚的閒言碎語、職場的隱形規則甚至過路人的風涼話,都加固着已有的權力分化,把“母親”這一身份牢牢鎖住。

而這些。

一如我們在開頭提到的,有人覺得安娜“有病”的言論,無論中外,沒有差別。

可惜的是。

作為一部探討這樣話題的電影,《懲罰》其實並未深入下去,它一鏡到底的拍攝手法雖然增加了臨場感,但也侷限了影片的表現空間。

大多時候,只能依靠台詞。

但。

有意思的是,這樣的淺嘗輒止反而使得影片有了更多的共通性。

它沒有塑造任何一個壞人(壞丈夫壞婆婆等),也沒有製造特殊身份,即便是孩子,被校醫診斷出注意力缺陷障礙,但沒去過正式醫院的設定,又讓這樣的“注意力缺陷”變得更有普遍性。

彷彿是每個為孩子而頭疼的父母,所面臨的現狀。

所以此時我們再看回這個片名:《懲罰》。

懲罰的是誰呢?

表面上看,可以説是父母對孩子的懲罰,也可以説是孩子用失蹤這件事來懲罰父母。

但真正被懲罰的。

其實是母親這樣一個身份。

就像片尾。

孩子被找到了,馬特奧立即跑向兒子噓寒問暖。

而安娜,站在原處,無言地注視着。

她被模糊成一個暗紅色的前景,再次被忽視和遺忘。

面對被找回的兒子,不知她究竟是喜還是悲,但可以知道的是——

這場身為母親的懲罰無法結束。

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創,點擊閲讀往期精品