成都:一座從神話時代延綿至今的城市_風聞

地缘看世界-地缘看世界官方账号-公众号ID:diyuankanshijie11分钟前

《地緣城市系列》之成都

作者:温駿軒 / 編輯:塵埃

沒有一座城市像成都那樣,在省內的首位度如此之高。以2022年的數據來説,成都作為四川排名第一的城市,GDP為20817.5億人民幣,佔整個四川省GDP的36.8%;排名第二的綿陽則為3626.94億人民幣,僅為成都的17. 4%。這個幅度在中國27個省及自治區中無出其右,幾乎可以説是“一座成都城,半個四川省”了。

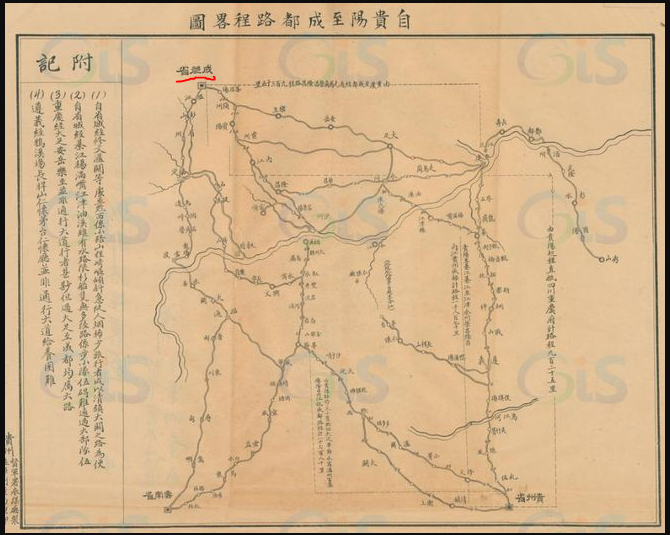

如此之高的首位度並不是今天才有的。民國時期在四川乃至西南民眾的口中,成都甚至不是一座城市而是“成都省”的定位。這種民間説法還得到過官方背書,比如民國時期由貴州督軍署參謀廳監製的《自貴陽至成都路程略圖》中,成都省一名就赫然與雲南省、貴州省並立。

事實上如果再往前追溯,你會發現從蜀地的神話時代開始,成都所在的這片平原就已經是蜀地的中心。以至於任何一箇中原王朝想控制四川,乃至整個大西南,所要搞掂的都只是成都這一座城。

1

成都平原的神話時代

無論是哪一個文明都可以分為兩個時代——傳説時代與信史時代。前者的信息傳承依賴的是口口相傳,後者則有着明確可信的文字記錄。傳説時代的一個重要特點,是歷史信息因為口口相傳的原因,以及認知侷限的關係,被後世記錄成文字時會加入很多神話成分,於是傳説時代也會被稱之為神話時代。

從整個中國文明的視角來説,夏以前的三皇五帝時期就屬於傳説時代。要是按現代人的理解,三皇五帝其實都是部落名,只不過在傳説過程中被人格化甚至神格化。這種情況普遍存在於世界各地的傳説歷史中,古蜀文化亦有這種情況。

在文獻記錄如西漢楊雄所著的《蜀王本紀》中,古蜀國前後經歷了蠶叢、柏灌、魚鳧、杜宇、開明五個時代。五個時代又可分為了兩個階段,其中蠶叢、柏灌、魚鳧的首領被認證為“蜀王”,杜宇、開明的首領則升級為“望帝”和“開明帝”,並稱“三王兩帝”

《蜀王本紀》稱蠶叢、柏灌、魚鳧“此三代各數百歲,皆神化不死”。其實就是指的這三個系出同宗的部族分別統治了蜀地數百年。楊雄還提到三王時期“時蜀民稀少”,意思是説受生產力所限,這一時期古蜀國的人口還比較稀少。

事情到了望帝和開明帝時代發生了質的變化。望帝的貢獻在於“教民務農”;開明帝的貢獻則在於治理了水患。有趣的是杜宇及其之前的三代蜀王,都神格化成了四個人,到了開明帝時期則合理化為了十二代。比如開明王朝的第一任首領鱉靈的名號為“叢帝”、第二代為“盧帝”、第三代為“子帝”。。。並且從第二代盧帝開始與秦國發生戰爭。

這一變化顯示古蜀國開始從神話時代走向信史時代。公元前4世紀末,秦國派遣軍隊吞併以成都為中心的古蜀國並建立郡縣,算是正式將這座城市帶入了信史時代。有鑑於此,公元前316年這個蜀郡的建立時間點曾經長期作為成都城市史的開端。

嚴苛者依然可以認為,進入秦國曆史的蜀地和成都才屬於信史時代。只不過這種認定並無法抹去成都在此之前的建城史。就像即便不承認二里頭遺址曾經是夏朝的都城,亦不妨礙洛陽從3800年前起算自己的城市史一樣。

其實對於成都這座城市而言,信史時代晚一點來臨倒不一定是壞事,因為那將意味着成都幾乎是中國唯一一個從神話時代延綿至今的城市。在眼球經濟時代,這份神秘感還意味着能夠吸引更多的關注。

地理背景清晰同樣是成都的一個優勢。中原文化因為代表着華夏正溯,不可避免的在全國範圍內引發了許多對神話時代人物的爭奪,比如全國範圍內僅炎帝陵就有五個。相比之下,古蜀文化的地理背景卻沒什麼爭議,因為所有的故事都發生在成都周邊這片被稱之為成都平原的土地上。豐富且集中的考古發現以及與文獻記錄對照,足以幫助我們拔開籠罩在成都身上迷霧。

青銅器是人類進入文明時代的標誌。不能説所有的文明在初始時都有青銅技術,但如果一個上古族羣能夠鑄造青銅禮器的話,不僅意味着技術上的突破,更意味着擁有成熟的政治制度。

以出土青銅禮器而聞名的古蜀文化遺址主要有兩個,一個是存在於公元前2800年-公元前1000年間的三星堆遺址;另一個則是活躍於公元前12世紀至公元前7世紀的金沙遺址。前者地處德陽地區廣漢市;後者則位於成都市西郊,出土文物的造型雖然沒有前者那麼誇張,但精細程度卻要明顯高於三星堆。

作為古蜀國青銅時代的開端,三星堆青銅文物的出土,驗證了古蜀神話時代的許多細節。《蜀王本紀》稱蠶叢時代的人“其目縱”,這一點從三星堆出土的青銅縱目人面具得到了驗證。當然千萬不要以為當時的蜀人真長這樣。儘管三星堆遺址早在4800年前就已經有人類活動,但三星堆文化的起點卻是在距今約3600年的時間。進入青銅時代的時間點還要更晚點,用著名考古學家許宏的話來説時間上“相當於殷墟時代,甚至偏晚階段,距今3200年到3000年”。

這意味着古蜀人真用青銅技術復原蠶叢的樣貌,也只能憑藉口口相傳的隻言片語加以想象,尤其這種想象還會加入神話成分。只能説古蜀人比後來的人更有想象力,要是讓後人去想象“其目縱”是什麼樣子,一般只能想成二郞神那第三隻眼睛豎着的樣子。

此外三星堆的青銅器技術來源,並沒有外形顯示的如此神秘。同樣引用許宏的話,其鑄造技術“沒有超過殷墟文化的,基本上都是模仿複製殷墟文化的”,且很有可能是“跟長江中游的人學的這樣的技術,而長江中游的人又跟殷墟學的”。

這種聯繫從《尚書》等古代文獻對古蜀國記錄中,也可以看出些端倪。公元前11世紀周武王起兵伐紂,為後世留下了名為《牧誓》的戰前誓詞。誓詞中列出八個較大諸侯國,史稱“牧誓八國”,蜀國便位列其中。這一記錄表明最起碼在3000年前,古蜀國已經與中原地區建立了聯繫。

此外杜宇和創建開明王朝的鱉靈,在傳説中都有着明顯的外部來源。《蜀王本紀》的記錄中稱杜宇是從天而降(從天墮);鱉靈則是湖北人,死後屍身溯長江而上來到蜀地,復活後成為杜宇的宰相,並因治水之功接受禪讓成為新帝(鱉靈屍隨江水上至郫,遂活)。

如果用“三王兩帝”來斷代的話,那麼三王時代的蜀地應該還處於新石器時代,政治上亦屬於部落聯盟階段;二帝時代則因為與外來文化的交融,而進入了擁有成熟農業技術和青銅技術的王朝階段。

之所以用同源技術鑄造出來的青銅器外表差距巨大,是因為長期獨立發展的古蜀文化有着自己的信仰體系。中原王朝在信仰上重祖先崇拜,器物上以鼎、爵等有實用功能的器物為主;古蜀文化在宗教信仰上則與世界其它文明相似,有着明顯的神權色彩。這使得三星堆出土的神樹、縱目面具、青銅大立人像等體型巨大的青銅器,看起來會更有宗教神秘感,甚至頗有來自異域的風情。

其實並不是古蜀文化異類,而是堅持祖先崇拜信仰的中國文明在這個世界上比較異類,屬於獨特的,人可以在死後變成神的“人神信仰”。既然神是與自己血脈相連的祖先,那麼用來敬奉祖先的禮器自然也應該與他們生前保持一致。

當然隨着秦國對蜀地的統一,成都也走出了獨屬於自己的神話時代,在文化上融入整個華夏了。這種情況在古蜀時代後期已經發生,你會看到當成都平原的政治中心從三星堆轉移至金沙遺址後,神權的味道也開始明顯的削弱。比如金沙遺址中也發現了一件與三星堆大立人像非常相似的人像,只不過後者的通高達2.26米,前者卻只有19.6釐米。

1

都江堰與成都

神話時代的終結,完全沒有影響成都的地緣地位。

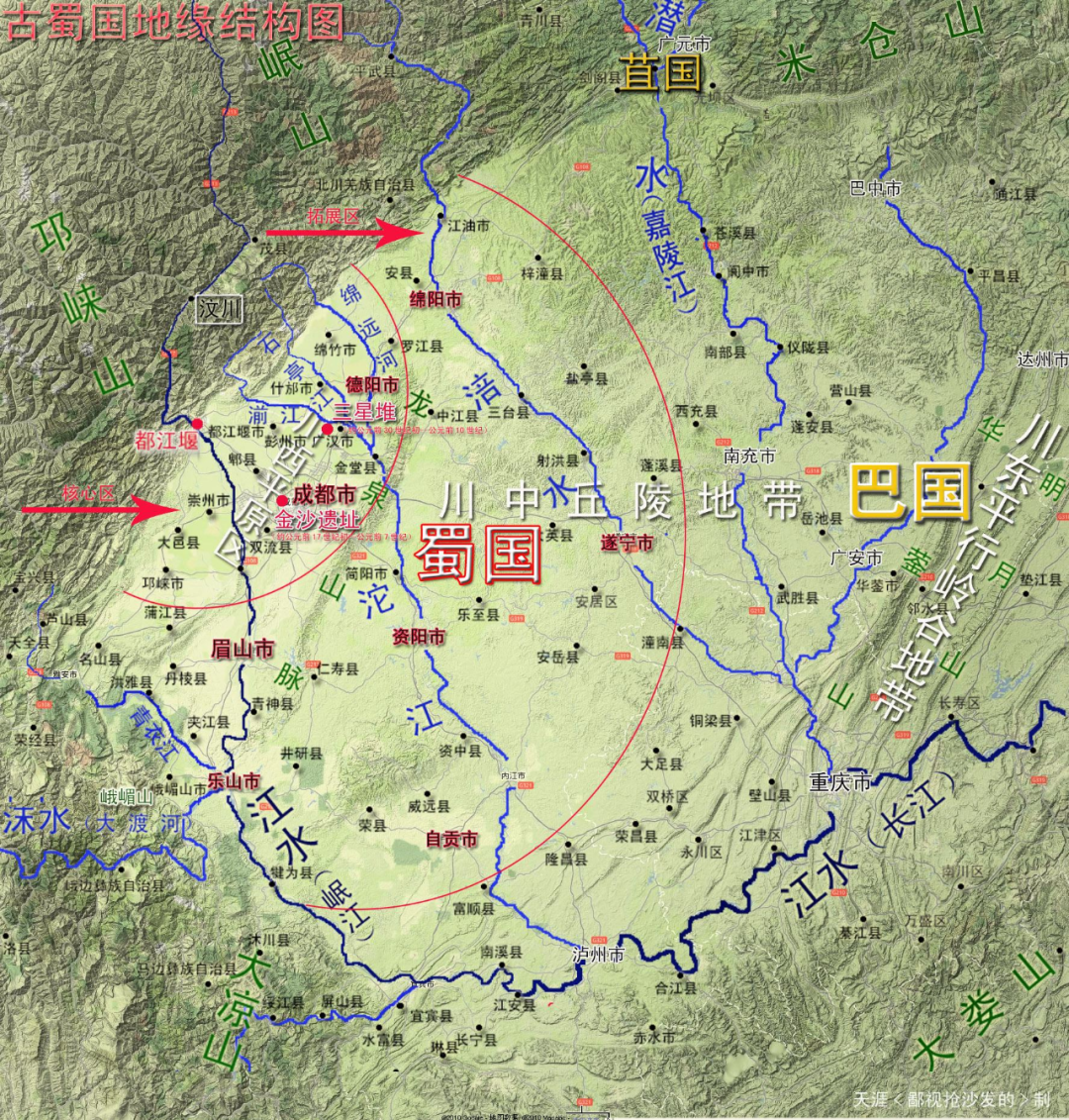

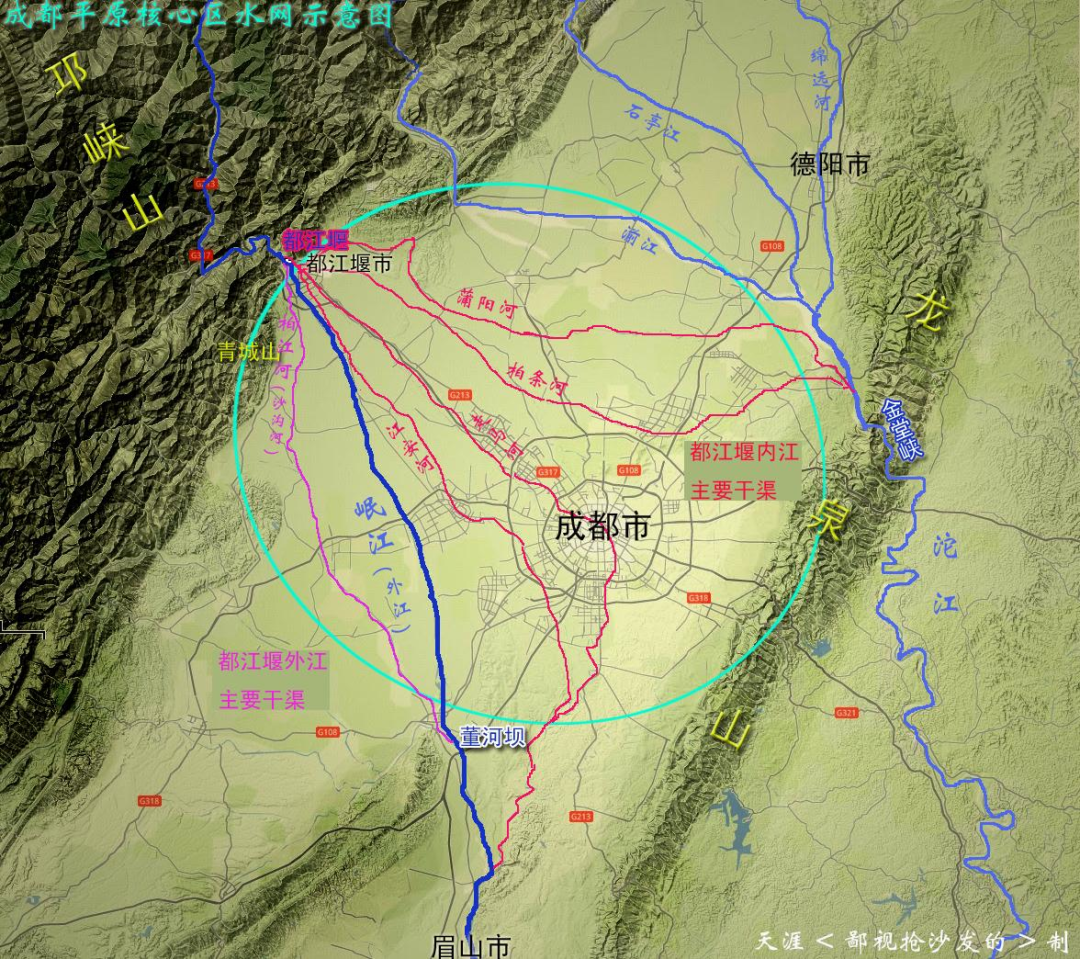

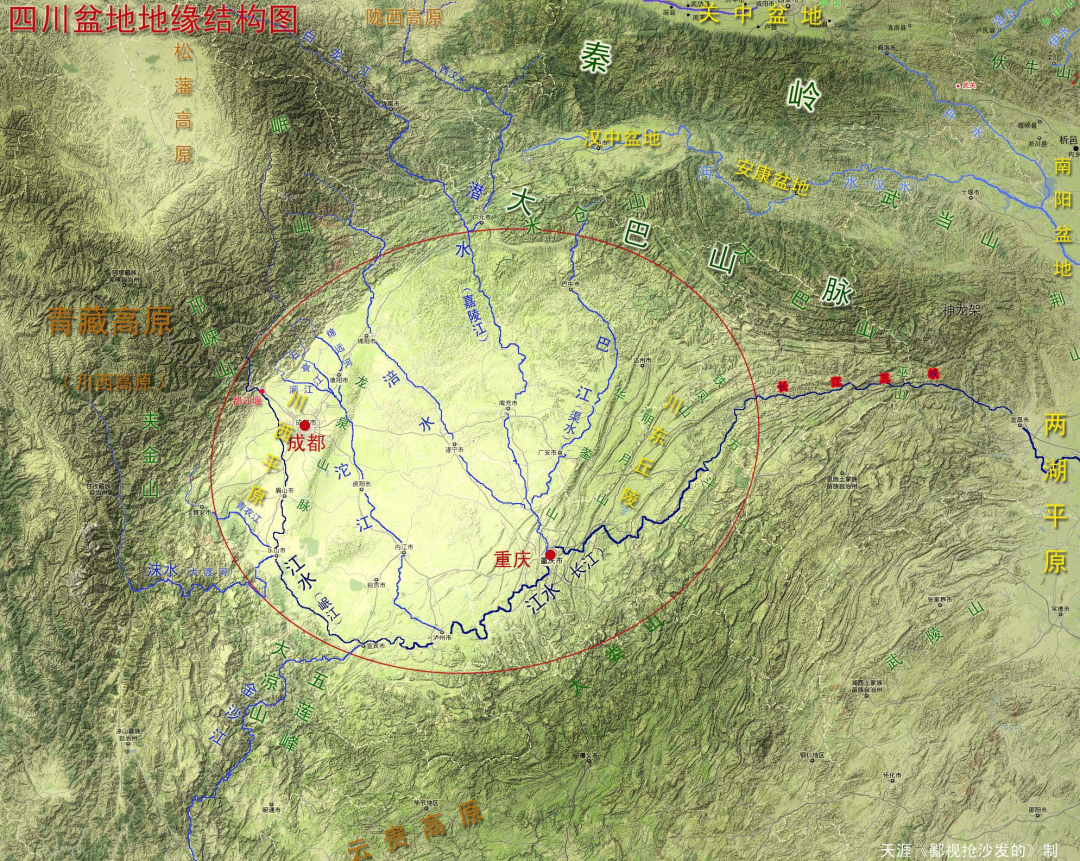

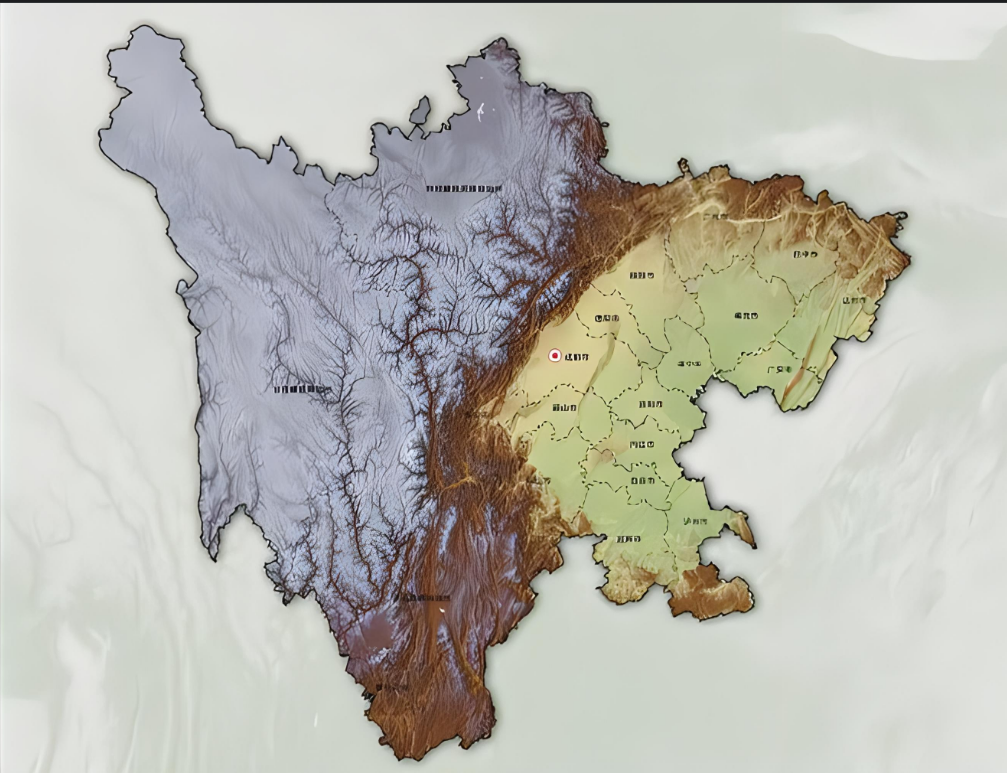

成都之於四川的核心地位,首先得益於它所依託的這片平原。對於農耕文明來説,水熱資源充沛的大平原地區,總是擁有最高的農耕潛力。作為中國四大盆地之一,四川盆地的盆底大約有16萬平方公里。不過盆底的海拔雖然較邊緣山脈要低,卻不代表都是平原,整個四川盆地平原區集中在西側被統稱為川西平原,這當中最精華的便是由岷江和沱江兩江沖積而成的成都平原。

蜀人管成都平原又叫“川西壩子”。壩子是西南地區的一個特有名詞,意指由山地圍就的盆地及河谷平原。圍就川西壩子的是兩條略成南北向的山體:西邊是位於青藏高原邊緣的龍門山、東邊為分割川西平原與川中丘陵地區的龍泉山。

中國文化喜歡講風水,一個好的選址背後最好有能被稱之為“龍脈”的山脈,成都的龍脈就是這兩條山脈。被兩條龍脈包夾而成的川西壩子,南北長約180公里,東西最寬處有70公里,總面積約7340平方公里。

在多山的四川以及雲貴地區,壩子的大小決定着一片土地的農耕和人口潛力。成都平原的面積看起來不算大,卻已是四川乃至整個西南地區最大的平原了。這一比較優勢使得這座城市自始建以來,一直都是西南地區的樞紐。

説起成都平原的形成倒是頗有些特別,一般來説這種大平原都是形成於河流的下游,成都平原卻是形成於河流的中上游。沱江與岷江都發源於西側的青藏高原上,兩江之水在穿透龍門山後橫貫整個成都平原。之後再一北一南的在龍泉山中各尋了個缺口穿出,最終匯入長江。

沒有形成沖積平原之前,成都平原原本是一個蓄滿了水的凹陷盆地,南北長約200公里的龍泉山則是一個天然大壩。待到岷江水與沱江水從青藏高原帶下來的泥沙,把湖底淤高變成平原後,古蜀文化的萌芽便開始在此萌發。

因為這兩大水系的存在,看似一體的成都平原內部其實一直分為北部的沱江平原,與南部的岷江平原兩部分。這一地理特點在現下的行政結構中依然得到完整體現。北部沱江平原為德陽所轄縣市所覆蓋;南部岷江平原則屬於成都市。

從秦國在此建制蜀郡開始,位於岷江平原的成都城彷彿就是這片平原唯一的中心。然而你要是看三星堆遺址和金沙遺址的位置,就會發現前者屬於德陽地區,後者對應的才是成都市。這意味着古蜀國的中心曾經發生過一次重大轉移,從北部的沱江平原轉移至南部的岷江平原。

都城因為水患的原因,在一定範圍內遷徙在上古時期實屬常態,比如商朝在代夏之後,就最少在中原地區遷徙了五次都。成都要是沒有特別的優勢,即便古蜀國和後來的秦國將地區政治中心定位於此,日後也有可能再次北遷德陽地區。

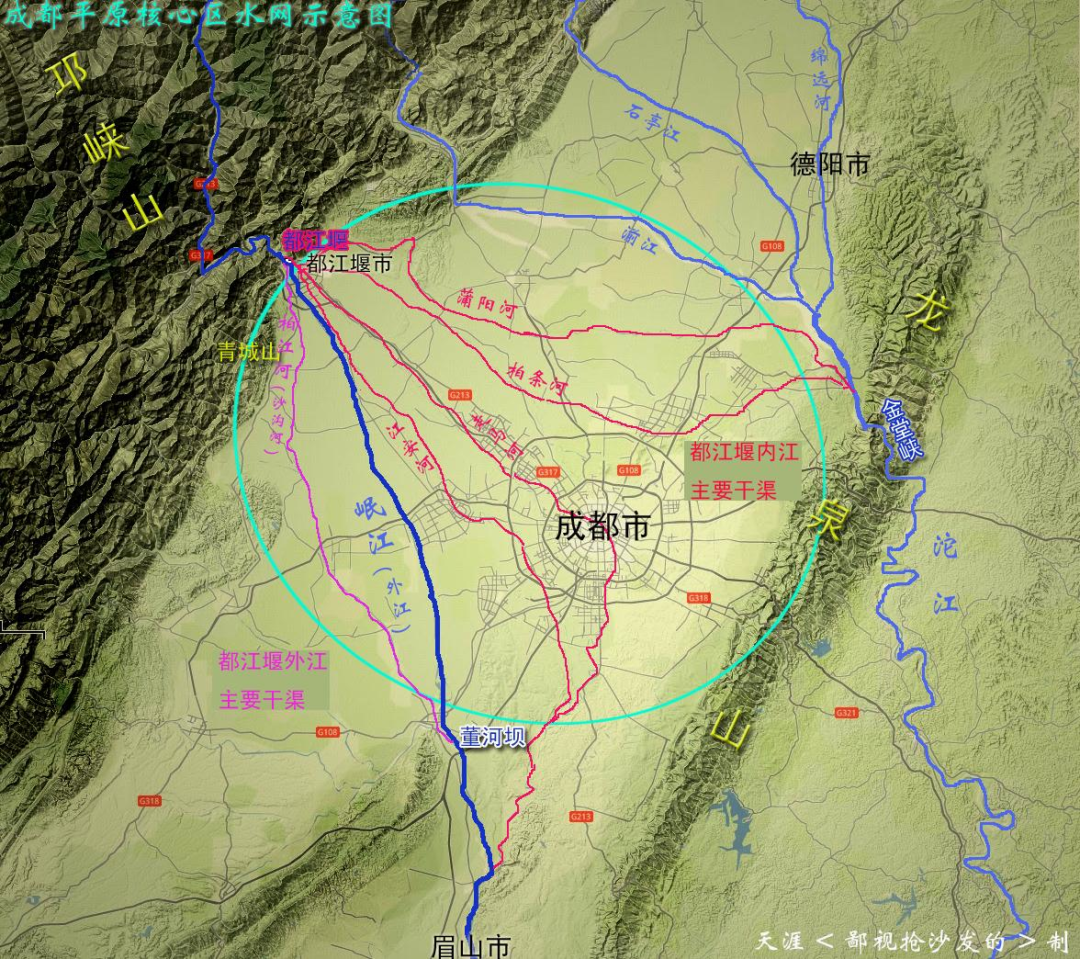

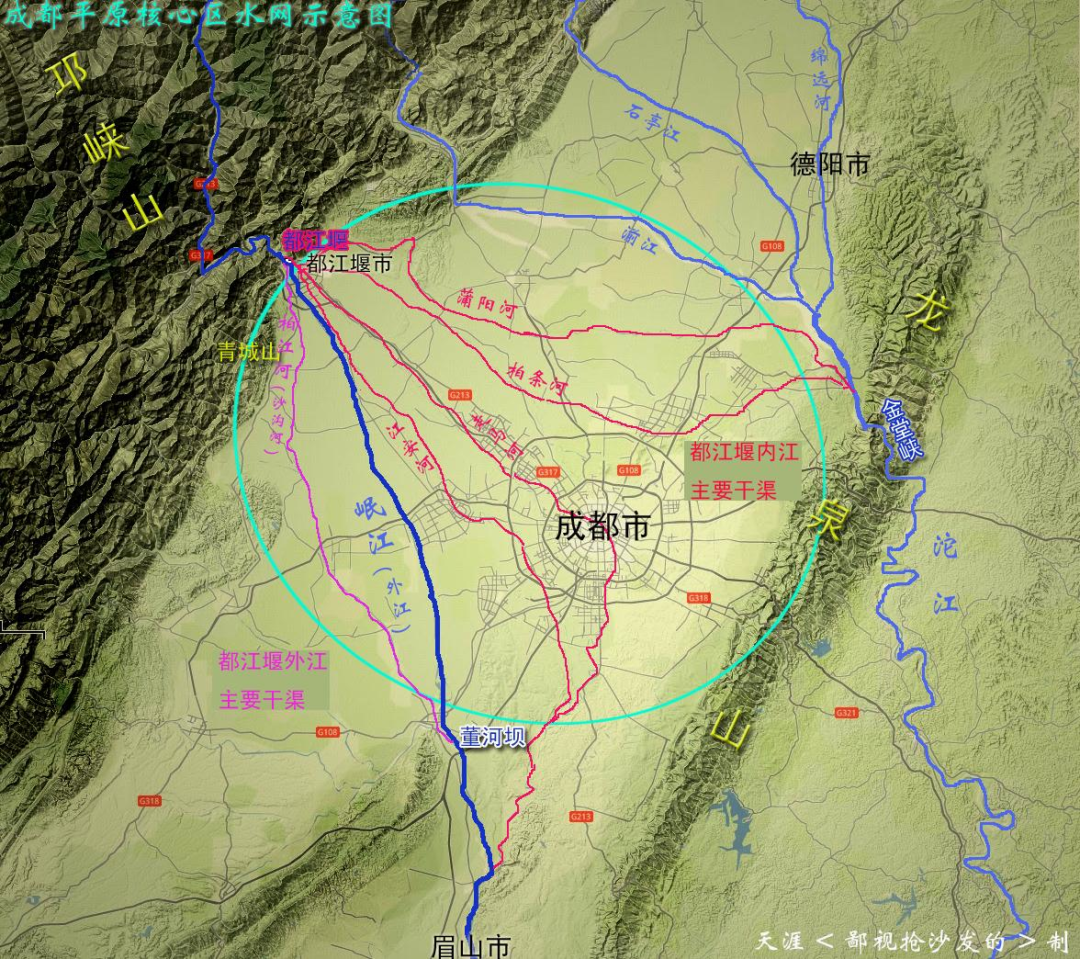

讓成都穩坐地區中心之位的,是一項偉大的水利工程。《史記》與《蜀王本紀》等史料記載,公元前3世紀中,秦國任命的蜀郡太守李冰在岷江進入成都平原的玉壘山處,開鑿出一道寬約20米的引水口,作為灌溉成都平原諸多水渠的渠首。

這保護了成都將近2300年的水利工程便是都江堰。

都江堰工程的精妙之處在於,利用水流落差及配套修築的魚嘴、寶瓶口等工程,實現了無壩引水、四六分水。每當水位較低的枯水季節,都江堰會將60%的岷江水通過位於水口左側的內江導入成都周邊的灌溉區,其餘的江水及大部分的泥沙,則通過原來的幹流(外江)從成都平原的南部穿透龍泉山匯入長江。洪水季節到來後,岷江水透過都江堰的調解,又可以變成倒四六比例,即40%的江水透過內江進入灌區,60%的江水透過外江排走。

背靠青藏高原的成都平原並不缺水,但卻存在着不同季節水資源分配不均的通病。有了都江堰工程的調節,成都平原此後便能夠得到穩定的灌溉用水。此外李冰開啓的都江堰工程,還將部分流入成都灌區的岷江水,通過河道與沱江水系對接,使得整個成都平原的水資源可以在一張水網中得到調配。這也使得在工程建成後不久,成都平原便取代關中平原,成為了譽滿天下的天府之國。

現在問題來了,既然都江堰工程如此精妙,為什麼卻只選址岷江而沒有在沱江複製呢?答案就在兩條江截然相反的結構。簡單點説,岷江水是在從都江堰所在的位置,穿透龍門山後漫流到成都平原南部的;沱江水則是由綿遠河、石亭江、湔江等多條獨自從龍門山而下的河流,在平原北部彙集成沱江,再通過龍泉山中的金堂峽流出成都平原的。

換句話説,岷江平原的總管在進水口,沱江平原的總管在出水口。

無論是修築大壩還是都江堰這樣的無壩引水工程,都相當於在上游幹流處修築一個分水閥。岷江單線穿出再漫流成多條支流的形態,使得為它安裝分水閥成為可能;反之要是在龍泉山中的金堂峽這樣做,雖然於下游地區有益,卻無法解決沱江平原的水患問題。

一定要用金堂峽來解決沱江平原的水患問題,要做的就不是修築水壩或再造都江堰,而是儘量疏通水道。《水經注》、《輿地紀勝》等古代地理著作認定,鱉靈當年為古蜀國所做的水利工程,就是疏導了金堂峽。這條又被蜀人稱之為“小三峽”的峽谷共分為三段,其中最靠近沱江平原的這段被命名為“鱉靈峽”(另兩段分別為明月峽與九龍峽)。

只不過這種擴張下游出水口的疏導之法,顯然沒有在上游安裝水龍頭的做法精妙。正因為如此,你會看到成都在都江堰的庇護下可以安然穩坐於平原的中心,德陽選址時卻必須背靠龍泉山,就像大多數古代城市所做的那樣,儘量依靠山前高地來規避水患。

順便説下都江堰和成都的成功,還對整個長江流域的地緣認知造成了重要影響。從地理層面來説,一條河流的上游會取最長的那條支流來計算。這樣算的話,由四川中南部城市宜賓入境的金沙江才是長江的上游。然而由於都江堰和成都的成功,使得古人一直認定岷江才是長江的源頭。

一直到明代著名旅行家徐霞客深入考察後,才認識到金沙江才是長江的源頭。只是為了遵循傳統認知,即便現在整個四川盆地依然被歸為長江上游地區。

3

蜀道難

如果僅僅是擁有一塊旱澇保收的平原,成都在歷史上還不會有今天的地位,畢竟在整個長江流域,天府之國的美譽並不算特別的優勢。比如明清時有“湖廣熟,天下足”之説,指的是長江中游的湖南、湖北地區只要能豐收,糧食就足以供應全國;再早一點宋朝還有“蘇常熟,天下足”之説。長江下游的太湖平原一旦豐收,同樣可以餵飽全國人民。

然而成都以及它所輻射的四川盆地,卻有一個中下游地區無法匹敵的優勢,那就是易守難攻。環繞於四川盆地周邊的山地,尤其將之與黃土高原分隔開來的秦嶺及大巴山脈,讓蜀道成為了中國歷史上最讓人聞風喪膽的險途。

絕大多數情況下,人類在穿越山脈時都會沿着河谷上溯,在翻越分水嶺之後,再順着另一條反方向的河谷進入山脈的另一面。秦嶺和大巴山脈降水豐沛、河流眾多,並不缺少可供選擇的河谷。問題在於這兩條中國核心區最“厚”的山脈,山間河谷兩岸多為懸崖絕壁,並不像一般河谷那樣多少有點沖積平原供人類通行。

於是為了穿越這類河谷,古人發明了“棧道”這種特殊的道路。具體的做法是在崖壁上開鑿一個個孔洞,並釘入木樁,然後再在上面鋪上木板形成懸在空中的道路。比如直穿秦嶺南下蜀地的五條古道,除了陳倉道以外另外四條均藉助棧道方能通行(褒斜道、儻駱道、子午道、峪穀道)。

所有蜀道中最著名的是穿越大巴山脈,直抵成都平原的金牛道。《華陽國志》記載,秦惠王為了伐蜀打造了五頭石牛送給蜀王,並且在石牛後面放上黃金,聲稱是石牛所糞。為了迎接這五頭能糞金的石牛,蜀王下令開鑿了金牛道。結果石牛是送到了,秦軍隨後也順着蜀人修好的棧道攻佔了成都城。

滅了古蜀國的秦人,將古蜀國的都城變成了帝國的成都縣,並以之為蜀郡的郡治。不確定的是成都這個名字到底是沿用古蜀舊名,還是秦人新取的。雖然如此,名字裏帶個“都”字的成都城,此後倒的確有過幾次為都的經歷。

三國時代,成都是蜀漢政權的大本營。為了漢室復興而鞠躬盡瘁死而後已的諸葛亮,還在金牛道的南端修建了著名的劍門棧道。一夫當關,萬夫莫開的劍門關亦成為了天下險關的代表。到了讓大唐由盛轉衰的安史之亂,唐玄宗李隆基在叛軍兵臨長安時,第一個想到的避難之處同樣是成都,於是成都便在這場戰亂中成了大唐的陪都。

縱觀歷史,除了這兩次亂世為都以外,成都幾次為都的經歷亦都跟戰亂有關。包括五胡亂華時做過成漢政權的都城、五代十國時做過後蜀的都城、明末清初做過張獻忠大西國的都城。

蜀道艱難,成都平原又因都江堰成了天府之國,在亂世中被選中為都也屬自然。只可惜成都雖好,客觀上卻不是一個成就霸業的好地方。蜀漢沒有能夠靠着成都北伐成功,李隆基同樣也只能在成都淪為太上皇。另幾個以成都為都的政權,更是如流星般劃過歷史長空。

説到底所有的事情都是雙刃劍。所謂“少不入川,老不出蜀”,蜀道能讓入川者視為畏途,同樣能成為出川者的障礙;成都平原的富饒雖然是一種優勢,卻也會消磨掉據此建立政權者的雄心。好在並不是每一座城市都需要去志在天下,能在國家危難之時,為天下蒼生保留一個大後方,才是成都和四川的使命(一如抗戰時四川的貢獻)。

4

西南樞紐

雖然優越的生存條件,反倒使得成都沒有辦法成為爭奪天下的主角,但縱觀歷史,中國經略整個大西南卻是少不了成都這個大西南樞紐。這裏説的大西南,不只是位於四川盆地之南的雲貴高原,亦包括青藏高原的南部。以省級行政區來説,包括四川、重慶、雲南、貴州、西藏五個省市區。

公元前2世紀末,從西域回到長安的張騫給漢武帝帶去了一個重要信息,他在今阿富汗北部的大夏國,看到了產自蜀地的布匹與竹杖(“在大夏時,見邛竹杖、蜀布”)。大夏人告訴張騫,這些物產又來自於他們東南方向距之數千裏的印度(身毒)。

大夏在漢朝的西南,印度又在大夏的東南,張騫由此推測位於帝國最西南的蜀地,一定有一條商道與印度相通。

此後為了驗證張騫的推測,漢武帝先是派人打通了成都通往雲貴高原的通道,並相繼征服了以滇國、夜郎國為代表的西南諸國。由此打通了經由緬甸通往印度洋的商道,也就是後世所稱的西南絲綢之路。由於交通線的一端為成都,另一端為印度,又被稱之為“蜀身毒道”。

公元前106年,漢武帝下詔將全國劃分為十三個監察區,雲貴高原與四川盆地放在了一起建制為“益州”,成都則當仁不讓的成為了漢朝治理益州的政治中心。自此以成都為基地經略雲貴,成為了一條延綿兩千年的地緣路徑。諸葛亮在三國時期對南中叛亂的平息,正是依託這一地緣路徑。

可以説一旦成都有失便是四川有失,而四川有失影響的又將是整個中國西南地區的安寧。為此歷史上每當四川因為戰亂而人口鋭減時,中央政府便會有意識的向四川進行移民,重建成都的樞紐地位。

最著名的移民事件發生於清康熙年間。明末清初的四川成為了人口損失最為慘重的區域。在南明、張獻忠部、吳三桂部、清軍等各方勢力的反覆爭奪之下,四川的在户人口從明末的300餘萬,鋭減到康熙二十四年的9.2萬(1685年)。作為漩渦中心的成都,城內居民更是在這場戰亂中,尤其是張獻忠攻陷成都時被屠戮殆盡。以至於記錄下這段慘痛歷史的官員歐陽直留下了“天下未亂蜀先亂,天下已平蜀未平”的悲憤之詞。

不管那些以四川為戰場的各方政權,到底誰應該對此負更大的責任。三藩之亂被平定後,向四川補充人口都成為了當務之急。為此清政府開始有組織的從各地,尤其是長江中游的湖北地區向四川移民。由於湖南湖北地區在明朝時的行政區劃為湖廣省,這場規模宏大的移民工程在歷史上被稱之為“湖廣填四川”。以至於現在的四川方言與湖北方言同屬於西南官話區。

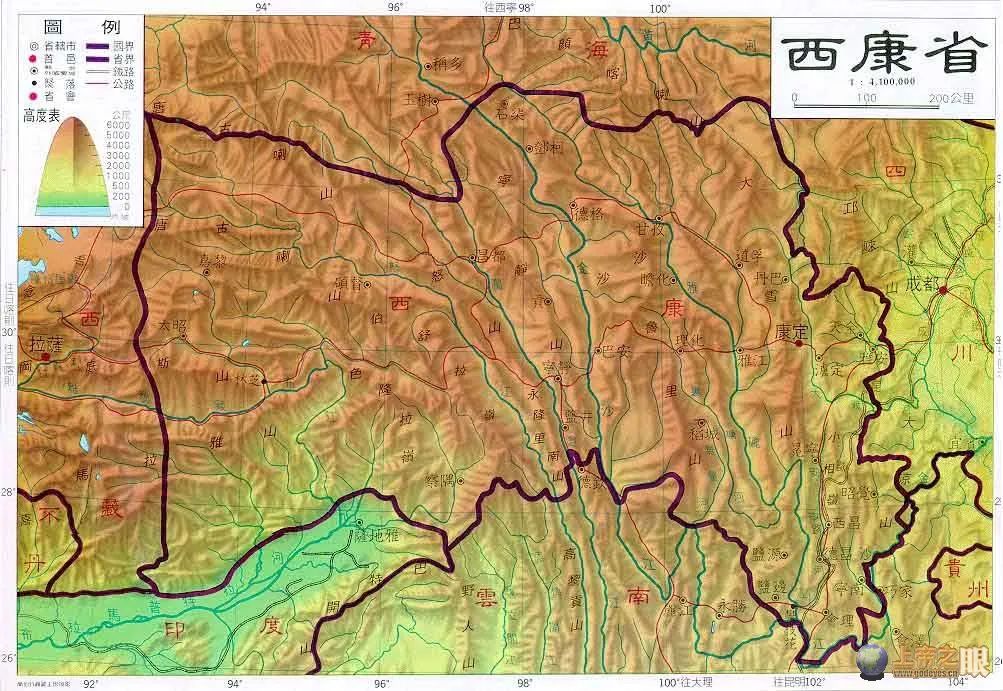

事實證明,這片富庶的土地只要能夠穩定下來就能夠迅速恢復人口,為帝國的西南安寧提供保障。清末民初在又一次政權更迭之際,與成都平原地域相接的康藏地區陷入了動盪。為了穩定藏區形勢,成都成為了清政府以及後來的民國政府力保藏區不失的大後方。比如在1905年發生殺害清朝駐藏大臣的“巴塘事件”,便是由當時駐成都的四川總督出兵平叛。

此後為了推進康藏地區的改土歸流,民國政府於1939年在青藏高原東部建制“西康省”。1955年西康省被撤銷建制,大部併入四川。

這一年,中國亦正式將全國劃分為七個軍區。其中統轄四川(包括重慶)、雲南、貴州、西藏的軍區總部駐於成都,並被命名為“成都軍區”。2016年2月,軍區制轉為戰區制。原蘭州軍區、成都軍區合併為新的西部戰區,這一領導和指揮甘肅、寧夏、青海、新疆、四川、西藏和重慶所屬武裝力量的戰區,總部依然設於成都。

5

結語

作為西南人口最多的省份,四川0.84億人口(2022年)在西南地區的人口占比超過40%,這對於身為省會的成都來説,本身就是一種優勢。不過回顧剛才的內容會發現,成都的地緣使命顯然不應止於將四川盆地經營成一個讓別人進不來,自己也不願意出去的偏安板塊。

在重慶已經從四川分離出去成為直轄市,昆明亦憑藉雲南與越南、老撾、緬甸接壤的優勢,希望成為中國對接東盟樞紐的情況下,成都在未來的地緣空間,實際已經在那次戰區調整中被描繪了出來。

無論是古代戰爭還是現代戰爭,最終決定戰爭結果的都是後勤保障力量。從晚清到現代的這一系列軍事舉措,都證明了即便雲貴地區已經可以獨擋一面,不需要來自成都的力量幫助穩定局勢,四川在保障西藏安全的問題上,依然發揮着不可替代的作用。

換而言之,你很難指望依靠西藏那364萬(2022年)的人口,去拱衞長達4000公里的邊境線。這種情況下,成都和整個四川作為西藏大後方的優勢是無可替代的,而這種為國護邊的定位,必然也會為成都帶來新的經濟利好。

2014年12月正式開工的成都——拉薩川藏鐵路,就是這一利好的具體體現。這條中國造價最高的鐵路一旦全線貫通,成都作為西南樞紐的地位將被進一步夯實。