2024年,娜拉走到哪兒了?_風聞

蹦迪班长-蹦迪班长官方账号-1小时前

在過去的一年裏,伴隨着女權議題的大眾化,對它的討論始終無法避開的一個人名是上野千鶴子,一位來自日本的女性主義學者。

然而,在我國近一百多年來女性主義覺醒的道路上,關聯最深的卻是另一個名字,娜拉。

一位誕生於1879年挪威劇作家易卜生創作的戲劇《玩偶之家》女主人公。

上海話劇中心版《玩偶之家》

故事中的娜拉在經歷了一場家庭變故後,看清了自己在家庭中所扮演的“玩偶”角色,在留下一句“首先我是一個人,跟你一樣的一個人——至少我要學做一個人”的震撼金句之後,摔門離家出走。

自此,“出走的娜拉”的文學意象,也成為了中國女性主義覺醒的啓蒙標誌。

尤其在娜拉的故事被引入中國後,驚醒了無數知識分子,一代又一代的普通女性受此影響,效仿娜拉走出了那個禁錮自我的方寸之地。

從上世紀10年代至今,娜拉們的出走從未停止過。

1.百年前的娜拉

在為什麼掙扎?

從百年之前的女性書寫中,或許可以窺見一番。

最早成批出現女性作者的時期應該是在五四時期,受到新思潮影響和新文化運動鼓勵的女性知識分子,帶着她們獨有的女性經驗和思考,第一次登上了文學的舞台。

譬如凌淑華《繡枕》、冰心《超人》、丁玲《莎菲女士的日記》、廬隱《藍田的懺悔錄》《 海濱故人》、陳衡哲《洛綺思的問題》、馮阮君《旅行》。

百年前的女性作者作品,現在讀起來可能不免令人覺得稍顯稚嫩,而且大部分女性作者在第一次進行自我輸出時,圍繞的也大多是自己最為熟悉的戀愛與兩性話題。

譬如馮阮君《旅行》描繪的就是一對小情侶第一次出去旅行開房同居,大膽追愛卻又羞於面對外界眼光的心路歷程。在這些女性書寫作品之中,當然也不乏一些戀愛腦的自我掙扎,和沉迷男色給男人花錢倒黴的經歷書寫,譬如丁玲的《莎菲女士的日記》。

丁玲《莎菲女士的日記》選段

蕭紅更是以女性的身體為觀察切口,將懷孕和分娩此等女性獨有的經驗,連血帶肉的剖出來,補齊了女性生育之苦無人可訴的缺口。

**然而除了兩性情感問題,那個階段也不乏一些對於女性是否要放棄家庭,去追求事業的自我價值探討。**其中最為經典的作品,當屬陳衡哲的《洛綺思的問題》。

陳衡哲筆下的洛綺思,是一個在結婚前踹掉自己的導師未婚夫,獨自踏上孤獨的學術之路,最終功成名就的國際知名教授。以現在的眼光來看,洛綺思是一個絕對的事業型大女主,不僅沒有戀愛腦,而且目標堅定、人生爽感滿分,但她在取得想要的事業成就後,也曾短暫地發出過當初選擇事業放棄愛情的決定是否正確的疑問。

《洛綺思的問題》選段

但這個問題,陳衡哲並沒有在文中給出答案,而是留給了後來的讀者去思考。

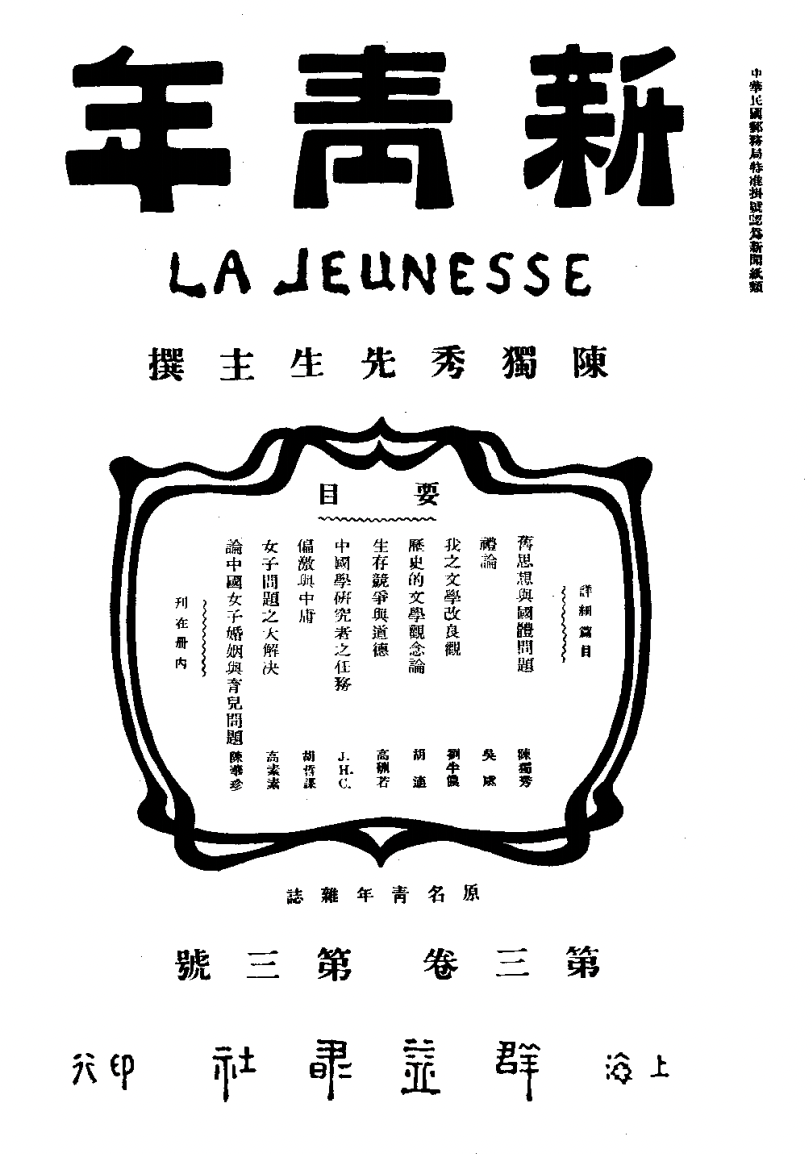

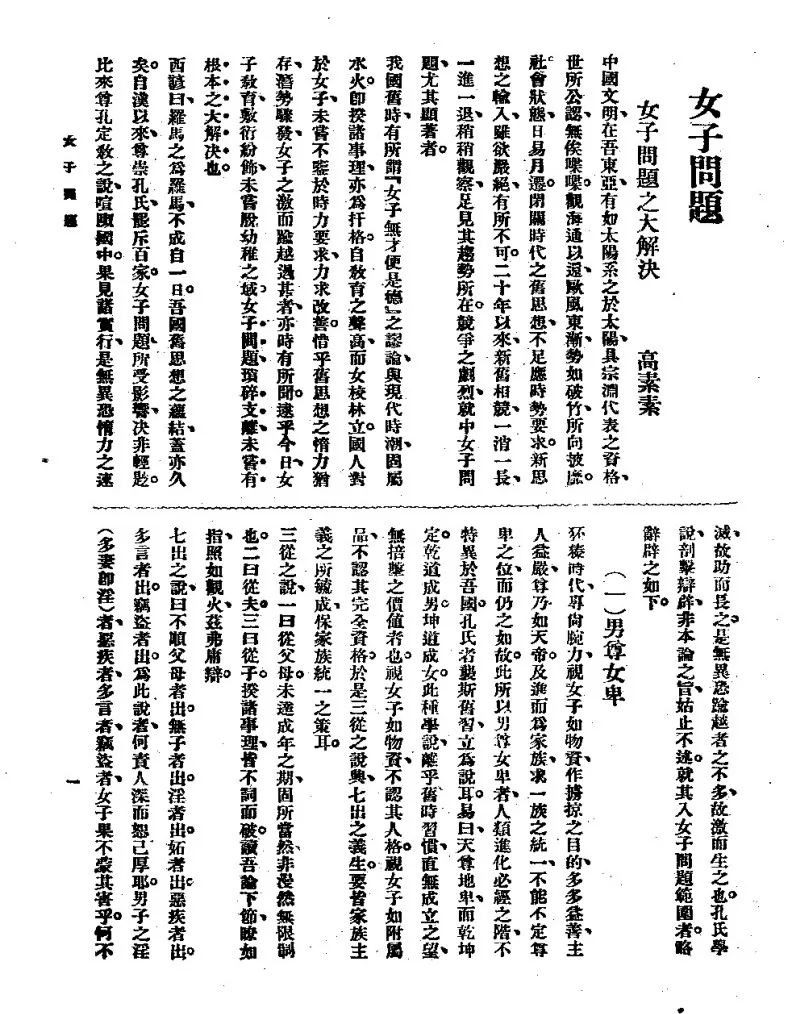

基於當時女性面臨的諸多問題和疑惑,《新青年》雜誌還專門設立了一個由女性執筆書寫的“女子問題”專欄。誕生了諸如高素素《女性問題之大解決》、梁華蘭《女子教育》、陳華珍《論中國女子婚姻與育兒問題》、吳曾蘭《女權平議》等探討當代女子困境的作品。

其中,梁華蘭提出了“女權愈發達,其教育愈趨於平等”的觀點,她認為若要解除女性當下的困境,就必須普及女子教育,推動男女兩性的教育平權,最終必能使女權與男權平等。而陳華珍則認為,應當主張自由戀愛結婚,反對早婚,反對父母之命媒妁之言,注重家庭教育,將女子教育與將女子教養為一個有知識的賢妻良母進行捆綁。

雖然同是重視女子教育,但陳華珍的觀點尚未脱出妻子、母親身份的桎梏,有着較為鮮明的時代侷限性。

在《新青年》刊出的數篇女子問題文章中,尤以高素素的《女性問題之大解決》觸及的最為全面。她認為女性困境主要來自於男尊女卑、男女嚴別、蓄妾弊風、節孝名教、教育問題、結婚問題、職業問題等,主張完全的男女平等,女性也不應當被家庭、家族、社會教義所束縛。

《女子問題之大解決》刊文

讀這些女作者的作品你會發現,百年前我們前輩的掙扎,不也正是現如今女性所面臨的掙扎嗎?戀愛、同居、生育、婚姻、事業、教育、貞操…

百年前就困擾女性的話題,如今依舊活躍在各大社交平台的熱搜榜上。

她們所觸及到的教育、家庭、職業、婚育等問題,也是百年後的我們,正在苦苦找尋的答案。

或許我們無法從前輩的矛盾困擾中,找到現代女性如何自救自洽的答案,但這種寶貴的女性書寫經驗,能夠帶領我們更好地去認知女性主義來時走過的路。

2.娜拉出走後怎樣?

1923年12月26日,魯迅在北京女子高等師範學校文藝會講上演講《娜拉走後怎樣》。

魯迅給出了兩種結局。

“然而娜拉既然醒了,是很不容易回到夢境的,因此只得走;可是走了以後,有時卻也免不掉墮落或回來。”

原因很簡單,因為娜拉沒有錢,更沒有掙錢的本事。

所以在魯迅的筆下,《傷逝》裏一腔熱血、為愛出走的新式女子子君,在失去經濟來源,被愛人拋棄後,又回到了家中,最終還是未能逃出被流言和舊式禮教逼死的結局。

但百年後的娜拉出走後,又會怎樣呢?

2023年,出現了兩個極為典型的女性主義覺醒意象。

一個是蘇敏事蹟改編電影引發廣泛輿論爭議,另一個是宛瑜文學在社交平台上的盛行。

前者是現實裏的大齡女性從充滿屈辱的婚姻中出走,後者是影視劇裏的年輕女性從無法實現自我價值的愛情中出走。

一個是遲到的中年叛逆,一個是提前的自我覺醒,代表着當下女性羣體所面臨的兩種截然不同的困境與突破。

2020年9月,56歲的蘇敏阿姨告別了那個總是對自己挑刺的家庭,開着自己打工買來的大眾白色POLO,從河南鄭州出發,獨自一人踏上了自駕遊看世界的旅途。

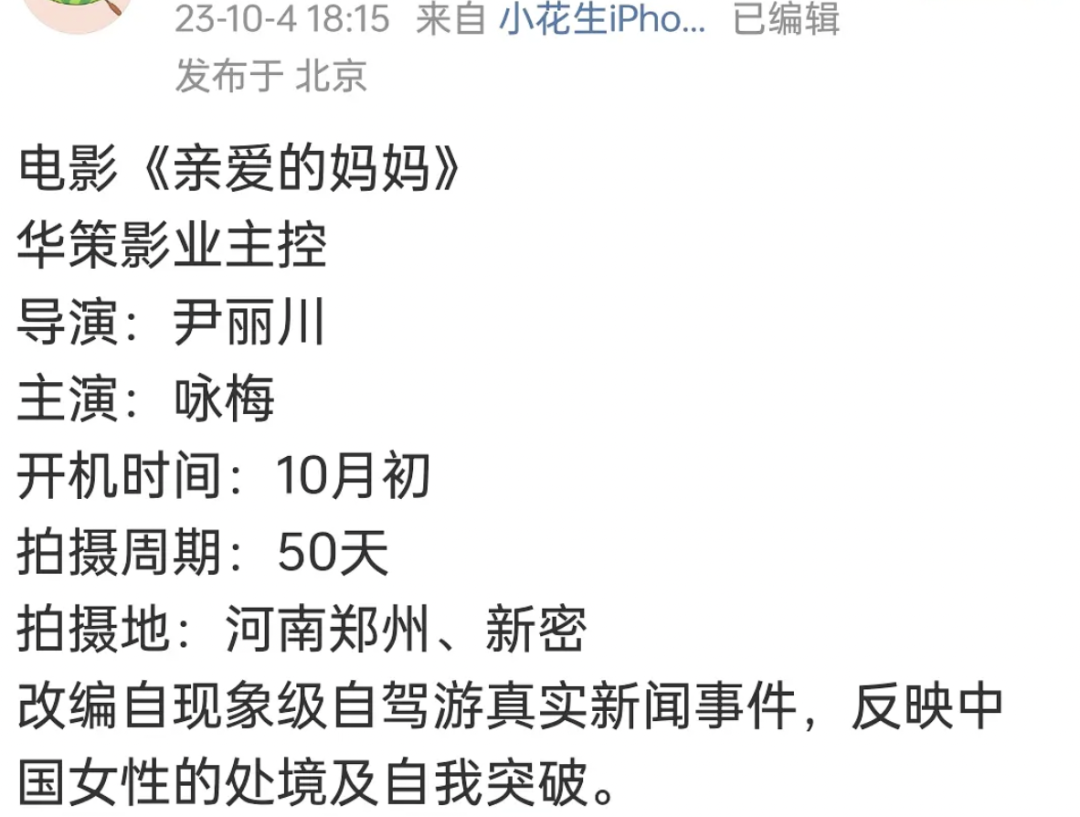

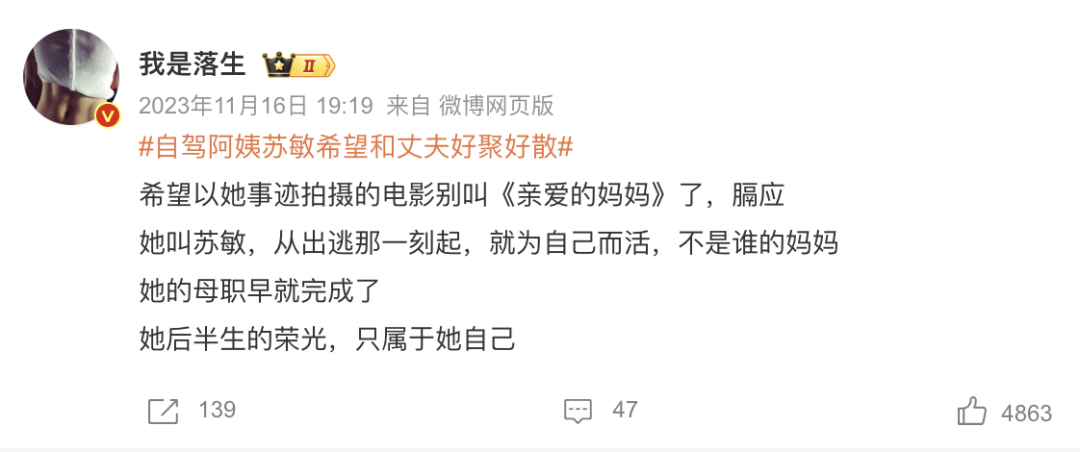

2023年,由蘇敏事蹟改編的電影開始備案拍攝,但消息剛一放出風來就被罵上了熱搜。

因為這部改編電影取名為《親愛的媽媽》。

56歲的蘇敏阿姨花了大半輩子才從窒息的婚姻和家庭中“叛逃”出來,告訴全世界她的名字叫蘇敏。不是誰的妻子,不是誰的女兒,也不是誰的母親,只是她自己,蘇敏。

有品牌方邀請蘇敏阿姨拍攝婦女節的廣告

《紐約時報》形容,蘇敏最大的吸引力並不在於她在路上拍到的風景,而是站在風景中的她袒露自己充滿屈辱的婚姻、對家庭生活的不滿和新發現的自由。正如電影文案簡介寫的那樣,蘇敏的出走反映出的是中國女性的現實處境及自我突破。

但《親愛的媽媽》這個片名,就足以讓這部電影的所有美好意義,和蘇敏出走給中國底層女性的女性主義覺醒帶來的巨大推動,大打折扣。

這個時候有人出來感慨,突然懂了《你好,李煥英》的名字取得有多好了。

從呼籲把名字還給蘇敏,到讚美李煥英的存在,觀眾在一場又一場的把名字還給女性的話語抗爭中,將妻子、女兒、母親等社會身份從女性身上剝離,讓她僅以生命最原始的形態閃耀世間,成為了近年來最常見的一種女權輸出。

畢竟,誰至死還不是個少年呢?

與蘇敏在人生下半場幡然悔悟的出走不同的是,宛瑜文學的興起代表着的是在人生上半場出走的提前覺醒。

林宛瑜這個角色出自於《愛情公寓》。

2005年,她以一個從家庭中出走的逃婚千金大小姐形象在《愛情公寓》第一部亮相,在公寓中找到了自己的愛情歸屬陸展博。

2012年,她以一個從愛情中出走的追夢人形象在《愛情公寓》第三部迴歸,在拍攝完婚紗照後毅然決然地離開愛人,奔赴米蘭追尋自己的夢想。

宛瑜在第三部的出走,一度被觀眾認為是《愛》3的敗筆,直到11年後,人們重新回味台詞,才發現在陸展博描繪的所謂美好藍圖裏,是與宛瑜的追求背道而馳的恐怖故事。

展博:“三年後,我應該已經結婚了,就在這個城市,我有我的事業、家庭,甚至還有好幾個孩子。”

宛瑜:“我三年後,可能會在巴塞羅那,也有可能是馬德里、佛羅倫薩,也有可能是米蘭,我要的生活應該是自由的,每天都有新的風景,新的冒險。”

宛瑜的出走是現代女性走向清醒之後的必然結局,她用自己的出走告訴所有女性,人生是曠野而不是軌道,生命中可貴的不只有愛情,更有自由和自我。

於是,無數的普通女性在這一刻理解了宛瑜的出走。

“親愛的宛瑜,這麼多年我終於理解你的離開,被公認為第三部敗筆的地方,此刻卻如驚雷般炸響,你的飛機在2012年落地,而我的飛機此刻正在起航。”

這封由觀眾口吻草擬的寫給宛瑜的信,是娜拉出走這個經久不衰的文學意象,依舊影響着新一代女性的最好印證。

社交平台上盛行的宛瑜文學,和蘇敏遲到的中年叛逆一樣,接過前輩的火炬,成為了新世代出走的娜拉,激勵着無數普通女性去擁抱人生的無限可能。

3.2024年,娜拉走到哪兒了?

2023年,最有討論度的電影是《消失的她》,最出圈的電視劇是《我的人間煙火》,最暢銷之一的書是《始於極限:女性主義往復書簡》,最火的台詞是《新聞女王》裏的“找個男人嫁了吧”。

看起來是一個女權現象大年,實則這些大眾化女權帶來的各式景觀基本都只觸及表面,停留在一種金句式女權的自high爽感中,未及裏層,譬如司法與社會體制層面。

自從前兩年轟轟烈烈的“鐵鏈女”案和“唐山燒烤店打人案”後,似乎再沒有出現過能夠掀起全民輿論熱浪的女權事件。倘若不談結果,其實二者均在一定程度上,實現了對上層建築重視女性權益的某種倒逼。雖然這種倒逼並沒有產生實際的效果,但前者觸及了司法和體制領域,而後者引發了該事件究竟是性別暴力還是公共暴力的深層次討論。

新的一年來,女權沒有在重大社會議題裏取得新的進展,反而在顯性的公共空間中消失了。

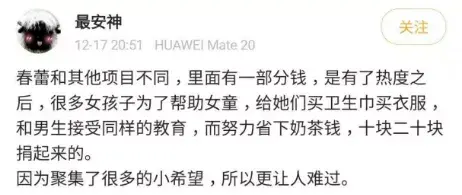

甚至諸如春蕾計劃(有網友發現春蕾計劃中本應捐給女性受捐助者的錢款物資,被挪用給了男性受捐者)那樣,以“姐姐來了”的微博聲援形式,自發形成的網絡賽博遊行,也不再有了。

看似討論的如火如荼的大眾化女權議題,和被認為摩拳擦掌、隨時準備出擊的女“拳師”們,早就被動陷入了網絡輿論場性別對立的對抗與自證,和獵巫與反獵巫的惡性循環中,無圈可破。

在這樣的輿論環境下,誰都不曾想到,2023年熱度最高的女權事件,竟然會是北大女生宿舍與女權主義者上野千鶴子的對談翻車。

這個事件後來被輿論解讀為,一個已婚的“嬌妻”向未婚的女權主義者尋求安慰與認同的談話。

也是在這個事件中大眾發現,當一個女性在教育、職業、社會地位等多個方面,都晉升到了一個能夠與上層男性進行話語抗爭的狀態時,她並不一定變得更女性主義,反而更有可能成為了一個精神男性。

這場翻車的對談給女性羣體帶來的震撼,或許絲毫不亞於魯迅當年醒悟“學醫救不了中國人”的程度。

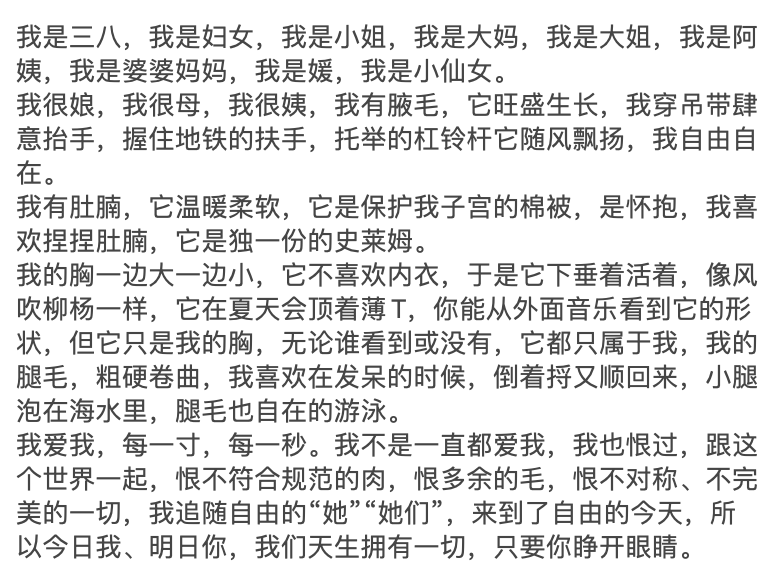

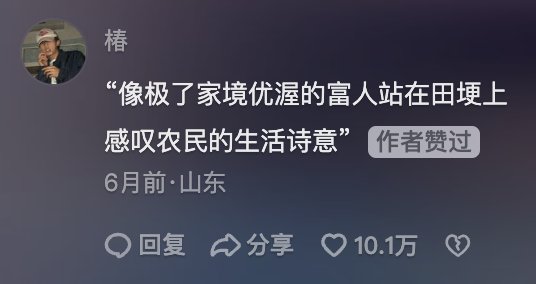

2023年,短視頻平台上突然開始興起一段“我是三八體”的視頻文案。

原創者@就叫發財 本意是為了通過正視不完美的自己,來爭奪女性稱呼的定義權,以此達成去除女性稱呼“污名化”的目的。文案呼籲女性自由生長,不必修飾任何,天生擁有一切,整段文字充滿着女性力量,讓許多女性從中得到了鼓舞。

隨着這段視頻文案的走紅,也吸引了大量的跟風翻拍,淹沒了初始的原創視頻。

然而大量視頻中“我有腋毛”和“我有肚腩”文案對應之下的,分別是乾淨的腋下管理,和即使坐下來都擠不出一層肚腩的完美畫面,再次讓這個視頻陷入了獵巫爭議。

熱評“像極了家境優渥的富人站在田埂上感嘆農民的生活詩意”,更是一眼道破了此類金句式女權的本質。

鼓勵所有女性,尤其是那些不完美女性、底層女性爭取自由的產物,最終卻變成了資源優渥者“秀肌肉”的存在,這是我們這個時代無法避免的發聲困境。

宣揚女性自由的美好,卻對達成自由的前提閉口不談。

剪輯符合大眾傳播規律的金句式女權段子,卻無法觸及法與制。

看似蒸蒸日上的女權討論,實際上卻在以另一種形式退出公共議程。

這一百年裏,娜拉看似走了很遠,但其實仍未走出自己的圈子。

正如如今三八婦女節之於社會的意義——工會選擇性發放福利以及少部分幸運的女職工將獲得半天假期,取代了這個節日原本是為了爭取女性社會地位提高而設立的核心內涵——婦女節作為一個社會議題的公共性被不斷淡化,反倒是服美役的品牌營銷偽裝屬性在不斷加強。

2024年國際婦女節的主題

是“投資於婦女,加速進步”

我們既需警惕當下盛行的金句式女權帶來的自我麻痹,讓大眾陷入國內女權已經發展得很好的精神自high之中,反而忽視了現實中普通女性所面臨的教育、職場、婚育、安全等困境仍未被改善;同時也需要警惕獵巫與反獵巫遊戲愈演愈烈之下,加劇壓縮了底層女性本不富裕的生存空間。

時刻記得,這個時代的娜拉,並未真正走遠。

THE END