被渣男寫進出軌文學,她才看清婚姻的真相_風聞

柳飘飘了吗-柳飘飘了吗官方账号-1小时前

作者 | 柳飄飄

本文由公眾號「柳飄飄了嗎」(ID:DSliupiaopiao)原創。

上一秒,是女主人拿着生日蛋糕,笑臉盈盈走向丈夫和女兒。

鏡頭一轉,那個才製造幸福的女人就變成最可怖的“怨婦”。

她甩開丈夫的手,不顧一切向對方嘶吼:你為我所做的一切都是假的,我要離婚!

以上,來自上月上線的TVB新劇,《婚後事》。

不過半個月,這劇評分已經從開分的8.3上揚至如今8.6,出乎意料的高開高走,也讓其成了最近佳作。

要説起這劇之所以能收穫好評,除了如一把鋒利的刀一樣,劃開了夫妻相處的那些齷齪和雞毛蒜皮。

更可貴的,還是它從更高維度,提出了對婚姻制度的質疑。

剛好,藉着這劇正播出的熱度,聊聊。

要聊這劇,還是有必要先來熟悉一下劇情。

張明芯(陳自瑤 飾)和潘善仁(羅子溢 飾)是一對自大學戀愛,畢業隨即結婚的“恩愛夫妻”。

特別是潘善仁,在兩人朋友眼中,幾乎就是“完美男人”的代表。

温柔,有學識,最重要的,是顧家。

照顧女兒他能負責,陪玩陪學他也是那個隨叫隨到的老爸。

對妻子,亦是如此。

一天結束了,明明自己累得不行,卻還是會強忍着疲憊,先問問自己買的香薰精油對妻子失眠是否有療效。

而這樣一個顧家又體貼的男人,在妻子張明芯眼裏卻成了那個殺人不見血的劊子手。

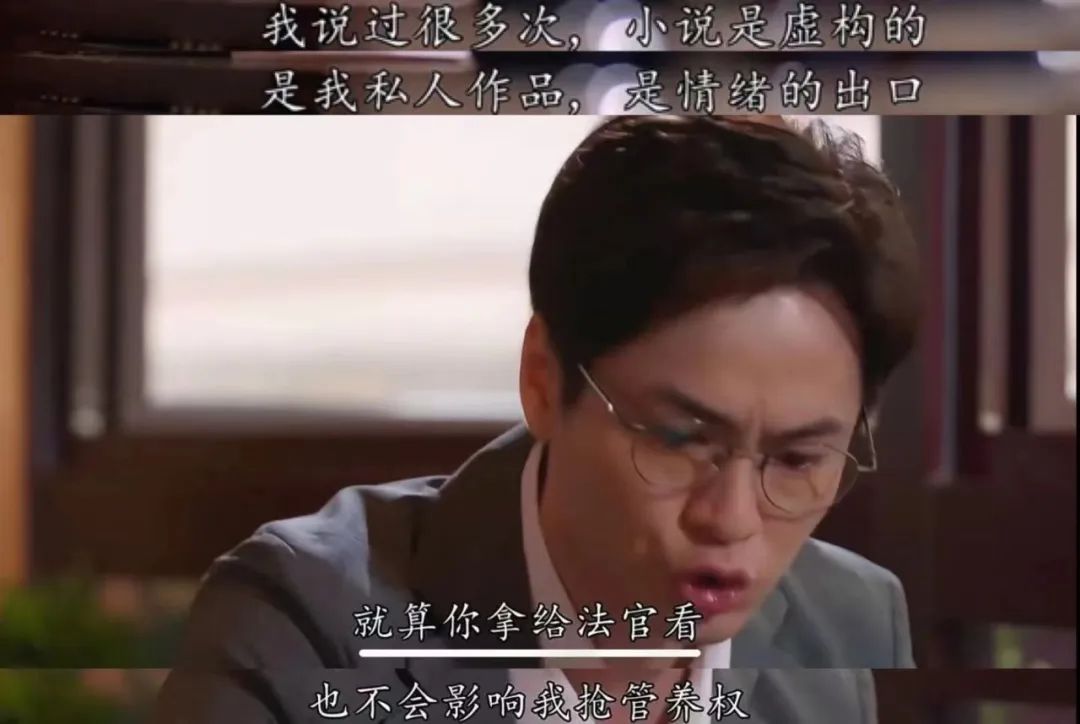

他還將我寫成

逼得所有人喘不過氣的女人

是悍妻、虎媽、工作狂

沒錯,又是一樁吃人不吐骨頭的“中國式婚姻”。

外人眼裏那個完美男人,實際上才是那個婚姻裏的既得利益者,至於妻子,則成了可悲的受害人。

出身香港中產階級家庭的張明芯,“為愛”給房子出了首付,給婆家擦過屁股。

公公濫賭欠了一屁股賬,她還。

對方生活習慣不好,把衞生間搞得糟污一片,她收拾。

這樣的瑣碎和不堪,不身處其中自是難以感知。

落到了旁人眼裏,張明芯就成了脾氣不可控、隨時發怒的媽媽。

也成了最好朋友眼裏壓迫丈夫的強勢女人。

做好卻沒落好,張明芯陷入了許多中國式婚姻裏女性的悲哀。

而丈夫的出軌,又讓這種情緒到達頂峯。

更好笑的還是他的出軌方式——

像未出社會的學生一般,他把對對方的感情,寫進小説裏。

這就有點雞賊了。

經濟方面看,他無疑選了最廉價的那條路。

法律上,他未動筆之前就知道,小説無法成為呈堂證供。

簡而言之,真走到離婚那步,潘善仁也不會讓自己利益受損。

當張明芯發現丈夫出軌時,她第一時間是捂着嘴,在深夜進行了一場無聲痛哭。

試想,當一個女人對一個男人無愛亦無恨,她大可以用更直接的方式,找出真正責任人宣泄痛苦。

但張明芯沒有。

她選了更隱忍也更私密的方式。

不讓女兒知道父母的不堪,也不讓丈夫拿捏自己的脆弱。

她把這種對丈夫的失望,通通轉為了自我懲罰。

寧願一面忍受丈夫不忠,一邊給對方機會。

有悲傷卻不敢宣泄,有恨意卻無法爆發。

現實夫妻生活中隱秘的悲傷,在《婚後事》裏,被展現得淋漓盡致。

但這意味着《婚後事》100%拍出了現實感嗎?

恰恰相反。

該劇雖取得8+高分,但在滿屏的讚美聲裏,飄卻咂摸出一絲不對味。

聊聊主題類似,同是香港演員出演的《嘆息橋》。

同樣講述男女情事,《嘆息橋》的表現手法有着自己的獨屬魅力。

就拿胡啓源和樂兒在飯桌上這一幕來説。

在胡啓源記憶裏,這是兩人同居後的第一餐,飯菜雖簡單,但兩人依舊開心。

可在負責做飯的樂兒眼裏,男友好似全程眼不離手機,抖着腿夾菜,彷彿一切理所當然。

視角暗示了地位,當一方在俯視你,你自然知道自己站位不高。

這實在現實又扎心。

而這微妙的權利失衡,《嘆息橋》是這樣展現的——

一個失望的眼神,一次無奈的聳肩嘆息。打光中女在暗、男在明,每個細節在表達女性的隱痛。

可《婚後事》中的張明芯呢?

她的情緒外露,是咖啡館中的一次轉身,輔之一句足以登上熱搜的金句:

-你怎麼變得這麼恐怖

-那就要問你自己了

對比之下,若以真實生活為座標軸,逐漸冷漠的眼神,不再上揚的嘴角,明顯比一次公眾場合放狠話,更扎心。

《嘆息橋》的編劇更懂得都市男女感情的那點千迴百轉,到頭來都藏於點滴相處間。

《婚後事》的問題則在於,還是太用力了。

這種用力,具體表現為一種害怕上不了熱搜的焦慮感。

其實早在去年《新聞女王》播出時,就有不少人發現TVB也搞起熱搜金句那套,開始預埋熱點。

類似問題如今延伸到了《婚後事》裏。

貪得無厭的公公,絕望的妻子,暗黑的老公,再配之以極易引發羣體討論的台詞。

理直氣壯地當受害者嗎

就算喜歡上別人

也是因為我這個老太婆太瘋癲太變態

是我親手推你去出軌的嗎

-這半年來你有沒有想過她

-(搖頭)我每天都在想怎麼討好你

每一句,都精準踩在網友們的憤怒點上。

這當然不是什麼原則性錯誤,若只是基於現實討論感情和婚姻,這展現未免還是粗糙了些。

再回到《嘆息橋》,編劇對感情的解讀實在是柔軟又一針見血。

子勇在自家餐廳看到一對陌生夫妻,只一眼就看出男方出了軌。

因為,男人直到看到妻子進入餐廳,才匆匆戴上婚戒。

-下面男人出軌啊

-怎麼會,他們看起來很幸福

-蠢人才覺得幸福咯

這一幕,實在妙。

寥寥數語,不光揭破一樁隱秘情事。

也鋪墊了小薇的遲鈍與後知後覺、子勇的敏鋭與人情練達。

在發覺客人被出軌後,他囑咐服務生送一份甜品給對方

真實的感情,往往也是於無聲處流轉,那些信心滿滿自認為最瞭解對方的時刻,日後,也大概率會成證明自己最不瞭解對方的打臉瞬間。

縱使同牀共枕,卻依然難以捕捉真心,即為感情最刀人的一刻。

那麼,我是否在説《婚後事》名不符實,又是一部評價虛高之作?

不然。

如開頭所説,《婚後事》的可貴,在於它並不限於個體間的矛盾。

劇裏,編劇還安排了一個和潘善仁完全相反的角色,甘誠鈞(黎諾懿 飾)。

作為潘善仁的大學同學兼死黨,他走上了和對方完全不同的一條路。

當潘善仁還在為自己“理想”,讓老婆孩子陪自己一起忍受清貧時,他成了那個更實際的人。

選了利益頗豐的教培行業,輔之煽動性的語言和舞台表現力,使自己迅速成為明星教師。

事業上的成功,也影響着他對感情的態度。

從大學時期就誓做不婚族,等到進入社會,和女友Gina關係的維持,也更願意通過更實際的利益,而非愛情。

Gina不僅是他伴侶,還是他助理

背後原因,是自他還是學生就開始賺錢養家時就清楚,任何關係只靠口頭示愛,總歸是無力的。

劇裏有一處情節展現了他這一特質。

當他帶着女友Gina回家,面對媽媽和姐姐輪番攻擊不結婚就是不負責時,他:

我把家裏女人養到每人有房子

姐夫做生意

有多不負責

如他所願,下一秒,全體噤聲。

這樣的反饋,無疑塑造了他的感情觀。

一方面,他確實是那個感情裏不夠負責的渣男。

但另一方面,他卻願意用一種更現實,更具體的方式為Gina負責。

站在Gina角度,和甘誠鈞在一起的這些年,雖未拿得結婚證書,但工作能力已經被鍛鍊到精英如甘誠鈞,也不得不服氣。

這樣的硬實力,對一個想在香港這樣一個物慾橫流的社會獨立生活的女性來説,顯然更穩妥。

而這,也同時解釋了甘誠鈞為什麼不願意進入婚姻。

他從來就不是那個相信天長地久的人。

對自己,他:

你根本不會忠誠

也不相信一生一世

面對朋友在結婚戒指櫃枱前發膩,他藉着張愛玲説出自己心聲:

執子之手與子偕老

是最悲哀的詩

以為全由自己做主

到最後生老病死悲歡離合

全不由自主

他從來就不是表面上的樂觀主義者。

他所謂的及時行樂,更像理想毀滅後,在廢墟之上的重建。

這種從底層就悲觀的態度,也引發我一個更大膽的猜測,或許,他才是那個真正適合婚姻的人。

一個有趣對比。

同樣都是面對第三者的指控。

當他的好兄弟還在怨天怨地,想通過指責老婆偷窺他隱私,企圖從道德高地贏得這場爭執的勝利時。

這位仁兄,是全程冷靜到可怕,有條不紊地擺立場,講理由。

面對女友怒火,他:

這個家

誰去誰留

我從來沒強迫過

更絕的,還是他對兩人關係的闡述。

我選你

不是因為你多能幹,多大方

而是因為我們彼此太瞭解

所以永遠會為對方照單全收

種種言論背後,根本原因,還是對“長久關係”的不信任。

因為不信,所以早就為最壞結果做了預演,也給自己留足了時間和空間“體面”逃離。

而這種和潘善仁行為的兩極化,也反映出了婚姻這個命題在這部劇裏的荒謬性。

通過這兩對情侶的對比,婚姻恍若一根包裝華麗的廉價棒棒糖。

天真如潘善仁和(早期)張明芯,或許會因為“愛情”的包裝紙,拼了命地想得到這顆糖。

但通透如甘誠鈞,則早就看透了這顆糖的本質,到頭來不過人工色素和香精的合成物罷了。

可諷刺的是,糖精,向來更適合需要片刻歡愉的成年,而非不知滿足,索取無度的小孩。

在三方視角里,本劇的亮點也就產生了——

當內在自我足夠強大和成熟,婚姻,還是成年男女的必修課嗎?

當先決條件還不成熟,如當初懷着公主夢的張明芯,亦或人到中年依舊拒絕長大的潘善仁,這種狀態下的結合,幾乎從開始就確定了婚姻的悲劇性。

可是甘誠鈞不同,他理性,剋制,實際。

他深諳這個社會的運行邏輯,也清楚自己的需求。

或許,只有修煉到如此,才有了婚姻入場券,也只有到了這一刻,婚姻才能成為選擇題。

於是回過頭看,婚姻確實不是必修課,但成為選擇題的條件,也終逃不過認清自己,認清環境。

尤其普遍弱勢的女性羣體,被動與無助感幾乎成為一種時代情緒。

《婚後事》中“書寫”這個主題,也值得玩味。

在父權的筆鋒下,女性總是被塑造、被意淫,同時也被性化的。

這暗示的也是整個宏觀體制,弱勢者只能接受定義和規訓,被描摹成某種特定的形態,而無自己的話語權可言。

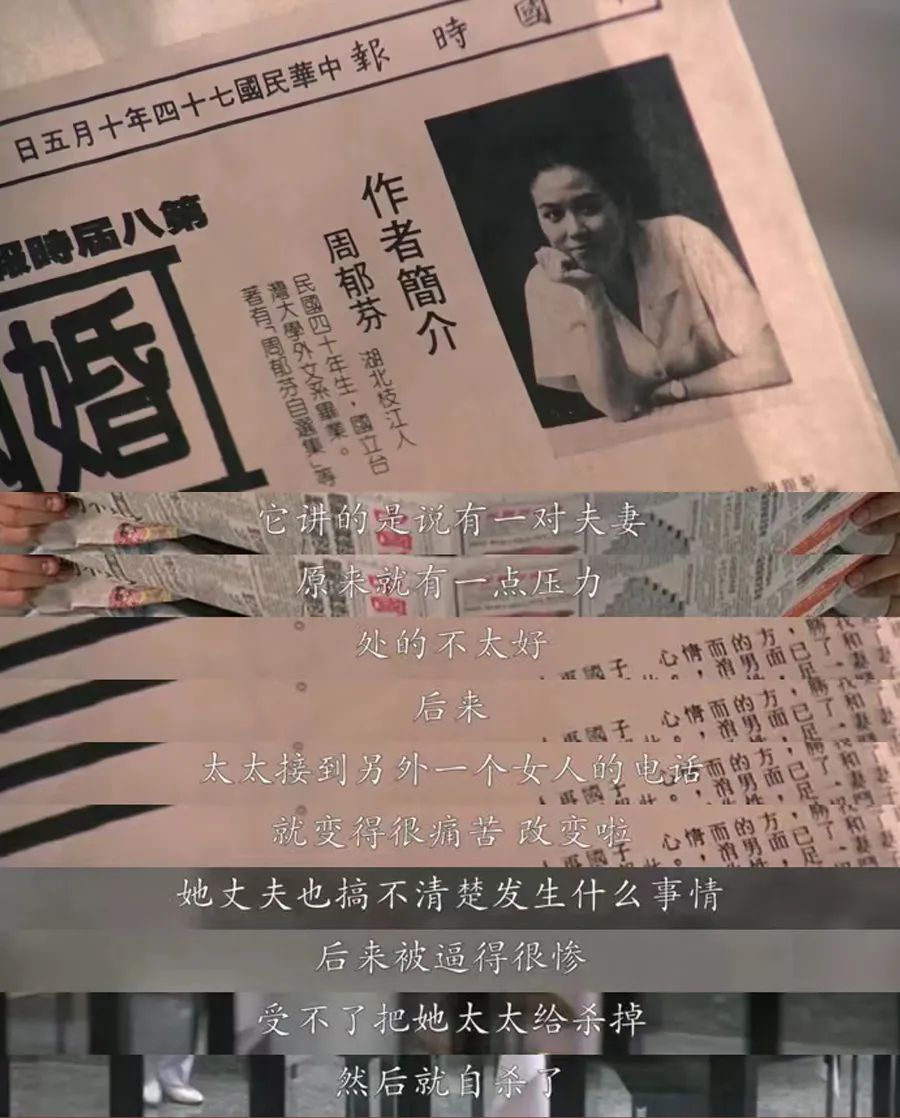

而楊德昌的經典作《恐怖分子》講的則是一個相反的故事——

一位業餘女作家自從進入婚姻便失去了所有靈感,在麻木寡淡的生活裏找不到希望與出口。

後來她搬出來獨住,卻一下寫出一部丈夫殺妻題材的佳作,走紅文壇。

很多人的解讀是,這電影拍的是一個“自我實現預言”的故事。

女作家現實中的丈夫,同樣無法理解妻子與自己分居後的改變與成長,更無法忍受在小説裏被寫成惡人。

於是,他拿起槍,徹底打破了虛構與現實。

但我覺得,女作家給出的並不是預言,而是推論。

此前她沒有靈感,是因為在丈夫的壓制下失去了自己的人格,她已然不是一個主體,自然也失去了書寫他人的能力。

而當她逃出自己的牢籠,她終於發現,過去自己經歷的生活與死亡並無不同,丈夫總要在精神或生理上殺死自己。

兩種書寫,兩種悲劇,卻都開始於弱勢者對自我的割讓。

丟失自己,無法書寫,再到被書寫,是多少年來不變的歷史軌跡。

在任何時候,都先要保全自己作為作者,書寫自我、書寫生命的能力。

本文由公眾號「柳飄飄了嗎」(ID:DSliupiaopiao)原創,點擊閲讀往期精彩