蜂擁而至的外國新娘, 為何沒挽救韓國的生育率?|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-31分钟前

張慶燮

韓國首爾大學社會學系

(本文轉自“社會學會社”)

【導讀】近年來,日韓兩國的生育率和結婚率持續走低,社會老齡化和失業率攀升的問題長期得不到改善,**其中2023年韓國總和生育率跌至0.72,創下歷史最低記錄。**在韓國和其他東亞社會,資本主義經濟的集中發展往往伴隨着一系列社會問題,如生育率降低、恐婚恐育心理蔓延等,這些現象給我們帶來了什麼警示?

**本文作者指出,在東亞(尤其是韓國),以快速躋身發達國家為目的的現代化發展方式,已對社會再生產的條件和資源構成系統性的損害。**社會再生產,涉及日常生計的準備和維持、社會和職業參與的準備、擇偶和婚姻、生育和撫養子女、照顧配偶和父母,以及其他一系列被視為維持和改善人類和社會狀況不可或缺的活動。**例如,韓國經濟快速增長的一個明顯問題是長期採用“先增長、後分配”戰略,導致社會福利體系資金短缺且組織混亂。在這種政治經濟環境下,家庭是唯一普遍的公民福利機構,自給自足是緩解貧困、疾病、殘障和其他福利需求的主要方式。同時,家庭對國家和社會的支持和保護被視為每個家庭的責任,而非國家的政治責任,因此社會問題往往被視為個人的道德問題,而不是需要政府或社會共同努力解決的問題。**在這樣的保守觀念下,難以實現家庭自給自足,往往促使韓國年輕人負責任地避免“毫無準備”的婚姻和生育。

**一個值得注意的現象是,韓國的發展停滯卻導致了整個國家社會文化的世界化。**自本世紀初以來,越來越多的韓國下層階級和通常不那麼年輕的單身漢與來自亞洲各個較貧窮國家的外國新娘結婚。**近年來,韓國十分之一的婚姻是國際婚姻。在很多村莊,多達三分之一甚至更多的婚姻與外國新娘有關。**然而,研究表明,在外國新娘到達韓國後,期望的生育數量卻與韓國本土女性逐漸近似,因此,跨國婚姻對於扭轉韓國人口危機的貢獻也十分有限。

****本文轉自“社會學會社”,**節選自張慶燮《壓縮現代性的邏輯:階級、家庭、人口》第7、8、9章,篇幅所限,內容有所編刪,******僅代表作者觀點,供讀者參考。

**壓縮現代性的邏輯:**階級、家庭、人口

第7章:生產最大化,再生產崩潰

**▍**導言

在韓國和其他東亞社會,資本主義經濟的集中發展伴隨着社會退縮(social withdrawal)和被迫遷徙(displacement,或譯作“移置”、“流離失所”等)——自殺率高、生育率極低、普遍延遲(widespread postponement)、否認和破壞婚姻、老人和青年普遍貧困、農村人口過度外流、解僱和退出產業工作的現象瘋狂發生、文化和規範上自我孤立(尤其在青年中)。

面對這些大潮,無論是在學術界還是在公眾討論中,東亞發展型政治經濟中的寡頭政治、行政和行業領導人的保守意識形態、政策和行動經常受到批評,比如福利計劃的不足和缺陷、普遍的重商社會經濟政策、對勞動力和婦女的系統化剝削等等。我基本同意這些批評,同時,我將從社會系統的角度進一步探究令人不安的社會趨勢——經濟生產(economic production)與社會再生產(social reproduction)之間的關係是東亞的壓縮的現代性(compressed modernity)的一個關鍵方面。

社會再生產涉及日常生計的準備和維持、社會和職業參與的準備、擇偶和婚姻、生育和撫養子女、照顧配偶和父母,以及其他一系列被視為維持和改善人類和社會狀況不可或缺的活動。簡而言之,社會再生產是指個人、家庭、社會、企業和行政部門為創造和管理人類生命(人口)和勞動(階級)而開展的一系列活動。

社會再生產使這些行動單位能夠確保、維持和改善社會成員,這些成員對於社會近期和長期的生存與發展至關重要。其中,人口的增長/減少、勞動力的數量/質量變化、構成成員的保障和招募是社會再生產活動的基本集體成果。

資本主義通常從生產系統的組織原則來定義,而社會再生產必須得到有效和穩定的管理,以實現資本主義企業以及地方和國家經濟的順利和持續發展。從社會學角度看,不同的現代性路線涉及相應不同的社會再生產製度。本章論證,在壓縮的現代性之下,對社會再生產(及其與經濟生產的關係)的理論和分析關注尤為重要。

在東亞(尤其是韓國),壓縮的現代性在很大程度上是發展(主義)政治經濟學的過程和結果,它由國家強力發起,由普通公民積極推動。東亞人從根本上以發展主義或生產主義的方式看待現代性。因此,現代化的“政治兼社會事業”成就了壓縮時間(time-condensed)的經濟發展模式,從而躋身世界 “先進國家”行列。

這種以壓縮的國家發展為目的的現代化方式得到了各種政策、行動和態度的支持,這些政策、行動和態度旨在最大限度地提高經濟生產,同時也不約而同地系統性地犧牲社會再生產的條件和資源。舉個簡單的例子,韓國工人每年被迫勞動的時間遠遠超過其他社會的大多數工人,但這僅僅是因為他們長期缺乏足夠的睡眠。事實上,失眠問題在韓國未來的勞動者中同樣嚴重,他們就是學生,由於學習負擔過重,直到午夜過後才能上牀睡覺。

這種生產主義政治經濟學的發展成果(新型或現代的工業、城市空間、家庭形式和關係、生活方式等)反過來又證明了犧牲社會再生產的各種社會後果(自給自足經濟部門、有社會收益的勞動過程、文化自主的家庭和社會、生態嵌入的生活方式消亡了)是合理的。

儘管東亞社會以超前的工業、物質基礎設施、服務和生活方式被令人豔羨的外表所掩蓋,但在狹隘的發展型政治經濟下,這些被視為可有可無(不值得社會再生產)的階級、空間、社會、文化、智慧和權利被剝奪、萎縮和/或消亡,反過來嚴重阻礙了東亞社會的文明乃至經濟發展。

**▍**產業工作生活史和社會再生產

急進式經濟發展戰略也擾亂了廣大城市無產階級家庭的社會再生產製度。終身僱傭制度一直是一項特殊的特權,僅限於韓國產業中非常少的工人,大多數其他工人的工作生活史充滿了頻繁的中斷。

在工業化初期,企業為了保持出口競爭力,主要依賴廉價勞動力,並沒有將產業工人視為理想的職業,對工人本身也不具吸引力。到了工業發展的後期,以企業為中心的財閥(재벌)並沒有像我們所説的那樣推動員工技能水平的提高,形成一個社會進步的生產者階層社會。相反,他們更多地依賴技術外包進行重組和擴張。

在這個過程中,企業的技術升級和工廠自動化導致了大量產業工人失業。此外,自1997年至1998年受國際貨幣基金組織(IMF)監管的國家金融危機(韓國人普遍稱之為“IMF危機”)以來,許多公司不願意為大多數新員工提供正式僱傭合同,無論他們的技能水平如何。

此外,除非出口導向型企業另有要求,否則遵循以企業為中心的產業政策的勞工政策並未重視現有員工的人力資本的提升。與德國或日本不同,只有當韓國實現了工業發展的系統化時,才能真正融入工人的人力資本,否則韓國可能無法成為社會先進經濟體。

**大多數產業工人經歷了頻繁的工作中斷,加上低工資水平,嚴重阻礙了他們能夠穩定地扮演家庭供養者的角色。**一個有趣的現象是,全球成功的汽車製造商現代汽車公司的工會成員曾經要求,員工子女可以繼承他們的正式工作身份,作為企業的保障。媒體對此進行了大量報道,這對該大型企業工會的社會聲譽造成了沉重的打擊。

**▍**城市貧困家庭:新舊社會風險下的婦女

儘管越來越多的女性選擇終身從事職業工作,尤其是在高等教育領域從事專業工作,但在城市貧民中,已婚女性頻繁中斷的就業狀況已經成為一種普遍現象。許多中年女性在家庭再生產和家庭收入方面做出了貢獻,他們的職業生涯可能會遵循婚前就業、婚後短期休假生育、育兒等“M曲線”路徑。然而,這些女性的配偶往往從事不穩定且收入較低的職業,而她們自己主要從事低薪的服務業工作。這意味着他們家庭的雙重收入很少能夠幫助他們在社會階層中提升,或者幫助他們的孩子實現跨代流動(尤其不能通過私人教育參與競爭)。自“IMF危機”以來,大多數韓國人相信階級固化已經基本確立。

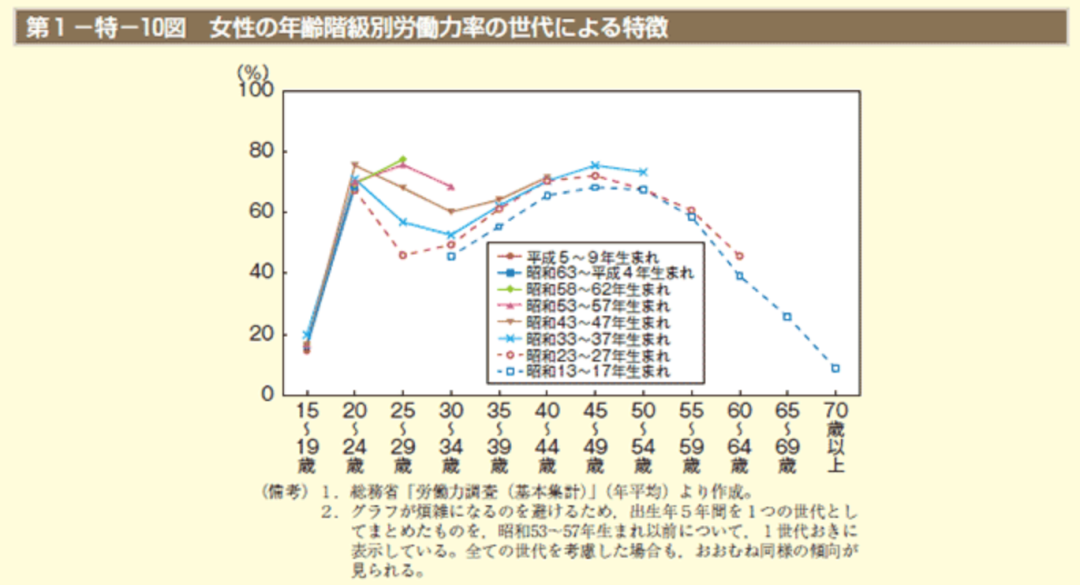

圖為2013年日本所統計的按年齡劃分的女性勞動力參與率的代際特徵圖,即文中提到的“M曲線”。[圖源:gender.go.jp]

儘管城市貧民家庭主婦的生活一直需要共同承擔,但她們面臨着所謂的“新社會風險”,因此不得不承受更沉重的個人負擔和痛苦。特別是在韓國人口老齡化加劇的情況下,已經年邁的父母**(岳父母)**壽命的延長,使得城市貧民家庭主婦不得不除了應對工作和家務之外,還要擔起照顧老人的責任。

這些老人往往在為家庭付出過多的中年時期經歷了過度勞累,再加上慢性疾病纏身,導致缺乏穩定的經濟來源來應對晚年生活。近年來,伴隨後工業時代和新自由主義的經濟壓力,伴隨成年子女的就業困難和隨之而來的進修需求,以及丈夫長期職業的不穩定,都使這些婦女的生活變得更加困難。

隨着成年子女的就業狀況不斷不穩定化,晚婚、不婚和離婚現象也越來越普遍,這意味着,如今的中老年婦女無法依靠將家庭角色轉移到下一代來過上富足的生活。這些婦女希望自己的女兒不要重複她們的生活,因此他們經常會聽到女兒説:“我不想像你一樣生活,媽媽!”。穩定的中產階級人口不斷減少,這意味着對婚姻的悲觀情緒在代際間不斷增加。

**▍**債務維持生計:社會再生產的金融化

在21世紀的韓國,家庭債務激增表明了普遍的貧困金融化(financialization of poverty)**,伴隨着許多普通韓國人長期面臨的結構性危機。**沉重的債務負擔導致越來越多的人和家庭陷入絕望,甚至導致家庭破裂和自殺等毀滅性事件。在一些自殺事件中,絕望的父母甚至會先殺死自己的孩子,然後自殺,因為他們認為,沒有父母的物質支持,孩子將會陷入極度的痛苦之中。

韓國家庭的平均債務收入比已經超過了美國家庭,這主要是因為“IMF危機”後的激進經濟結構調整。這種調整着重於迅速恢復和提高財閥主導的主要出口產業的競爭力,但犧牲了農業、勞動密集型輕工業以及工業生產的海外轉移。

許多韓國人失去了經濟活動的機會,他們不得不通過處置家庭財產、依賴親戚的金融支持和貸款擔保,以及進行消費借貸來補充失去的工資或商業收入。政府在這種趨勢下鼓勵了新興金融服務公司的快速發展,尤其是信用卡貸款和住房抵押貸款在本世紀初爆炸式增長。

**越來越多的人依賴金融服務而不是自己的生產活動來維持家庭或個人的基本生活需求,社會再生產的過程已經變得越來越依賴金融。**在揹負沉重的債務壓力下,即使他們努力恢復經濟活動,也難以與僱主或商業同行進行公平的談判,因此他們在經濟活動中面臨着異常不利的條件。一些債權人甚至威脅債務人同意進行非法的人體器官交易。因此,金融債務已經成為定義階級地位的另一個重要指標。

隨着普通人中債務人的增加,歷屆政府都試圖設計和提供各種形式的金融救助計劃。儘管國家推出了一系列新的商業貸款計劃,支持教育、住房等領域,但由於一些政策的不足,這些計劃可能並未有效地幫助窮人獲得社會再生產所需的商品。有些政府的政策,比如對高昂的大學學費和房地產投機行為的不作為,以及其他導致經濟扭曲的因素,都可能使這些商業貸款項目更像是新興產業政策,而不是真正的社會政策。當前的政府雖然試圖延續這些以社會為目標的貸款計劃,但卻未能有效遏制家庭債務不斷膨脹的趨勢。

第8章:社會制度赤字和基礎設施家庭主義

**▍**晚期資本主義工業化及其家庭要素

大多數後殖民社會的現代經濟發展被視為工業化的興起,製造業成為經濟的核心,取代了農業。然而,不能對韓國的工業化和後工業化轉型進行簡單的解釋,這不夠準確。

家庭在這一過程中一直髮揮着重要作用,維持甚至更新了社會經濟制度。例如,韓國通過國家恢復家庭農業(土地改革)、農村家庭提供可靠的工業勞動力以及農村家庭進入資本密集型行業等方式實現了經濟穩定和工業化。

此外,韓國的農民家庭在資本主義經濟的快速發展中發揮了重要作用。家庭農業展現出世界最高水平的土地生產率,家庭工作組織的社會活力和組織效率也在其中發揮了重要作用。韓國在20世紀40年代末到50年代初進行了土地改革,恢復了家庭農業,這在受到殖民統治和戰爭破壞的情況下尤為重要。

此後,全國大部分已經負擔過重且快速增長的人口不得不在社會經濟層面上吸收到基於相互支持的家庭道德關係的農村家庭農業企業中。我們必須充分認識家庭農民的社會經濟承載能力,這是經濟社會可持續發展的重要前提。如下文所述,這也是有效(勞動密集型)工業化的重要先決條件。

按照傳統社會學的理解,工業化被視為實現現代工業生態體系並確保社會制度和技術條件的過程。然而,在韓國的歷史現實中,經濟發展最具決定性的階段是最初的社會經濟轉型期,在此期間,勞動力從農村向城市進行了大規模的快速轉移。

劉易斯(W. Arthur Lewis)將它系統地解釋為(來自農村家庭的)勞動力無限供應的經濟發展模式。從20世紀60年代初開始,劉易斯式的工業化在韓國啓動,農村家庭承擔起另一種歷史功能——承擔工業化的各種社會轉型成本。

如果不考慮單個農民家庭承擔的工業化社會轉型成本,就無法對工業資本的快速積累做出有效的解釋。劉易斯將工業發展建立在長期大量供應廉價優質勞動力的基礎上,這種思想認為,勞動力從農村向城市轉移的過程中產生了各種成本,這些成本應由農民家庭以家庭援助和支持的形式來承擔。

這些成本包括最初父母為將子女培養成勞動力所付出的成本,也包括搬家費、住房租金、學費和/或職業培訓費用、食品供應等。這些費用由農村家庭承擔,使得所謂的“人口紅利”不需要國家的直接社會貢獻,就能被產業資本輕鬆獲取。

事實上,如果“人口紅利”的社會經濟成果不能公正地分配給作為直接人口貢獻者的農民工家庭,那麼“人口紅利”中的“紅利”概念就不存在了。韓國政府曾估計,在20世紀60年代初工業化空前迅速發展、農業相對衰退的關鍵時期,存在着資本從農村向城市淨流出的現象。

家庭生產和勞動力支持的經濟意義並不僅限於農民。城市貧困街區的大量人口已被所謂的非正規部門吸納,其中,家庭自營職業相當普遍。長期以來,韓國城市經濟的特點是自營職業者比例極高,這既是經濟發展成功的結果,也是經濟發展失敗的結果。

截至2017年,韓國自僱人員在所有就業人口中所佔比例為25.4%,在所有經合組織成員國中排名第五,而美國為6.3%,加拿大為8.3%,瑞典為9.8%,德國為10.2%,日本為10.4%,法國為11.6%,英國為15.4%,意大利為23.2%(經合組織2019年數據)。

韓國的經濟發展經歷了持續而突然的產業結構調整,向重型資本密集型部門、信息和通信技術部門等領域推進。每一次成功的產業結構調整都不可避免地導致被淘汰的工人進入各種自僱行業。

90年代末,金融引發的國家經濟危機進一步加劇了產業結構調整和勞動力重新洗牌的過程。在大多數行業中,企業為了生存不得不進行大規模裁員和減薪,即使有組織的工會也不得不讓步。儘管經濟出現了強烈的復甦,但受損的產業就業體系並沒有真正恢復,而是轉向了跨國化,將生產基地轉移到了中國、越南等周邊人口大國。

目前,中國和越南的韓國製造業僱傭的本地工人總數已經超過了韓國國內所有產業工人的總數。韓國在全球高端產業的耀眼表現背後,家庭的團結和犧牲已經成為公民經濟生存的關鍵組織基礎。

家庭的另一個非常獨特的經濟功能體現在財閥下屬大型工業企業的所有權和管理結構中。這些企業集團及其附屬公司的核心社會特徵之一,就是普遍依賴親屬和婚姻網絡來維持所有權和管理權的控制結構。

**以家族為基礎的企業所有權和管理權控制機制在其他資本主義經濟體中並非不存在,但在韓國,這種機制獨一無二,並進而導致了相關企業特殊的組織結構和經濟行為。**在大多數財閥下屬企業中,最高層管理者的重要組成部分,以及最大的股東,都屬於同一個親屬集團,通常被稱為“總數家族”。

也就是説,財閥下屬企業的最高管理層由“總數家族”成員和/或其姻親主導,商業利益止於“總數家族”的嫡系。當一個老家族因家族糾紛或在代際繼承過程中解體時,就會成立新的財閥單位。還有許多其他例子表明,財閥的某些“家庭事務”成為了重要的商業事務,而且由於其在國家經濟中的主導地位,甚至變成了國家經濟問題。

在這種情況下,所有權與管理權的分離並不常見。**無論是發展型國家還是監管型國家,都沒有正式批准財閥這種家族化的商業結構和做法,但在資本主義工業化的某些方向上對財閥的戰略性利用卻一直產生着隱性的認可效應。此外,當與財閥有關聯的企業發生重大勞資糾紛時,工人的反抗往往會被動員起來,目標直指財閥本人或其家庭成員,而純粹的僱員執行者角色則不那麼受重視。這就形成了一種財閥家族與無產階級之間的階級鬥爭,**這顯然不同於拉爾夫·達倫多夫(Ralph Dahrendorf)的西方勞資社會政治妥協經驗。

**▍**家庭自我福利,而不是福利國家

**韓國經濟快速增長的一個明顯問題是長期採用的“先增長、後分配”戰略導致社會福利體系資金短缺且組織混亂。**儘管偶爾會重新斟酌這一戰略,比如,本世紀10年代初,盧泰愚(Roh Tae-woo)政府提出“民主福利國家”口號,但政治上的發展主義思想很快又佔據上風。

在這種政治經濟環境下,家庭仍然是唯一普遍的公民福利機構,自給自足是緩解貧困、疾病、殘障和其他福利需求的主要方式。在文化上,家庭對國家和社會的支持和保護被視為每個家庭的責任,而非國家的政治責任,這種觀念受到頑固的意識形態阻礙。

儘管受到新儒家意識形態的影響逐漸減少,但許多韓國人仍相信,強大的家庭團結傳統可以避免許多家庭內部問題,保護個人的犧牲。在這種保守的觀念下,社會問題往往被視為個人的道德問題,而不是需要政府或社會共同努力解決的問題。

在實際的行政做法中,發展型國家一直在根據相互支持和保護的私人責任重新定義社會政策,重新定義社會公民身份。最重要的是,公開宣揚“先保護家庭,後社會福利”的政策原則至今基本上保持不變。

根據這一原則,家庭被視為滿足社會福利需求的主要機構。韓國的發展型國家與西方早期現代自由主義國家不謀而合,將工業資本主義所伴隨的各種社會問題歸因於個人和家庭的私人責任,並試圖在道德上對他們進行管理,以培養適合產業工作和職業發展的素質和態度。通過這種方式,韓國具有一個明顯的優勢——發展主義對文化保守和具有社會經濟動機的公民具有吸引力。

具體來説,韓國出現了與西方傳統家庭政策不同的“家庭福利”模式。家庭福利被視為正在形成的韓國式福利國家的核心要素。一位負責政府福利事務的官員曾經指出:“家庭是國家和社會的基本組成部分,良好的家庭福利將帶來社會的穩定,有助於實現福利國家”。韓國對家庭福利的理解存在三種方式:家庭是社會福利的目標、機制或提供者。第一種意義上的家庭福利與西歐的概念並沒有本質上的不同,而最後一種意義上的家庭福利無非重申了保守的、反福利的技術官僚意識形態。相比之下,第二種意義上的家庭福利可能意味着追求社會政策的獨特策略,例如把照護老人作為韓國文化中內嵌的社會政策。

雖然官方政策聲明中的家庭福利實質上是指通過家庭關係的社會制度框架來支持有需要的人,但國家對社會福利的承諾仍然不足。現實情況促使家庭自力更生。這些治理做法明確地表明,家庭對於維持發展型框架下的被動福利政策是不可或缺性的,發展型自由主義成為發展型國家的社會政策範式。

如果韓國公民認同領導人對國家經濟發展的緊迫性,從而成為發展型公民,那麼國家對社會政策的承諾將降至最低,並且個人將承擔各種社會責任。

韓國人在私人生活中很大程度上秉持儒家價值觀和規範,尤其是關於家庭的價值觀。孝順年邁父母和有責任養育子女一直被普遍視為“韓國美德”。然而,家庭成員的權利在主流產業經濟中被大規模地、結構性地剝奪,依賴家庭進行照護和贍養體系變得越來越不現實。

相應地,越來越多的年輕女性開始探索替代性的個人生活選擇,這些選擇基於她們對加入勞動力市場、婚姻和生育問題的思考。難以實現家庭自給自足,這並不是因為規範上的拒絕,而是因為實際上的困難,這往往會促使韓國年輕人負責任地避免“毫無準備”的婚姻和生育。

第9章:壓縮現代性的人口結構

**▍**壓縮的人口轉型

經過半個世紀的、劇烈的社會人口變化,韓國已經從一個以高生育率、普遍婚姻、罕見離婚等聞名的社會轉變為一個以“最低”生育率、普遍單身、普遍離婚等社會。在這個複雜的發展背景下,壓縮型社會人口變化帶來了一些重要的歷史和理論意義,其中包括(1)代際分裂的城市移民導致人口失衡;(2)生育率下降和性別不對稱;(3)持續規範家庭主義下的人口個體化;(4)個人生命歷程和家庭生命週期之間的不斷調整,以及(5)社會經濟離散的兩階段人口老齡化。

A. 雙重(發展和人口)城鄉差距

韓國的工業化是一個年齡選擇的過程,其中絕大多數農村青年和年輕人最終都在各種類型的城市工作、學習和/或生活。剩下的中老年農民則留在農村,隨着時間的推移逐漸“老齡化”。他們因此形成並維持了一種“社會生態博物館般”的傳統農民生活環境,其中微薄的生計和陳舊的生活方式成為社會憐憫和文化的浪漫主題。

這種農村生活狀況在很大程度上是保護性和排他性國家政策的結果。儘管通過標準化家庭農業維持社會經濟穩定的“耕者有田”憲法原則並未受到影響,但以城市為中心的資本主義工業化國家驅動已經影響了農村地區各種經濟和社會的退化——包括間接退出,即農村人口通過進城/定居的子女和兄弟姐妹將大部分物質、人力和精神資源轉移到城市地區,以一種社會政治上温順的方式過着自己的農村生活。

在社會人口結構方面,韓國的村莊已經與西方退休城鎮等同化,這意味着,它成為一個沒有進一步社會再生產的年齡/代際結構。但由於長期缺乏新進入者,韓國村莊的未來可能與西方退休城鎮有所不同,後者可以吸引來自其他地區的遷移者。

更具體地説,韓國農村人口的家庭生命週期表明,家庭在形成和擴張階段加速流散。由於找不到接受父權農民生活的配偶,許多大齡單身漢不得不與年邁的父母一起生活在前所未有的畸形家庭結構中,但他們中的許多人最近找了來自亞洲貧窮國家的外國新娘作為方便的人力資源來維護農村社會。近年來,韓國十分之一的婚姻是國際婚姻。在很多村莊,多達三分之一甚至更多的婚姻與外國新娘有關,從而導致不可預見的國際化、多元文化重建的社會環境。

B. (性別選擇的)雙父權資本主義工業化下的生育率下降

**自20世紀60年代中期以來,韓國工業化的顯着社會特徵之一,是本土和移民城市女性的“家庭婦女化”,該現象幾乎與她們大規模的無產階級化同時發生,成為城市和產業的受薪階層。大多數鄉村出身的“工廠女”選擇在“適婚年齡”結婚,婚前或婚後離開工廠,中年時經常重返勞動力市場,以彌補丈夫微薄的和/或不穩定的收入,但仍然無法滿足孩子的教育費用、年邁父母的生活費等。**女性在年齡上的“M型”經濟參與由政治經濟強化的文化規範引發,女性的幸福在於從屬地履行父權制規定的生育和持家職責。

從社會制度的本質來看,韓國的資本主義產業經濟曾經與私人家庭之間存在一種父權聯盟,在這種聯盟下,前者的男性統治曾經受到後者性別隔離的人口和社會行為的系統性支撐。韓國的“重男輕女”表現在出生性別比失衡、子女教育投入不對稱、家族金融和社會資本繼承偏頗等方面。

20世紀60年代中期至80年代中期的所謂“第一次生育轉變”基本上以“性別選擇”的方式發生。然而,20世紀80年代中期至90年代中期生育率的短暫穩定並沒有消除而是加劇了這種有爭議的、策略性的非法生育行為。

1986年,出生性別比達到111.7。除1987年外,出生性別比一直保持在110以上,直到1996年。1990年、1993年和1994年甚至超過115。韓國人似乎對國民經濟和家庭結構以男性為中心的未來充滿信心。

自20世紀90年代末以來,這種樂觀情緒被證明是毫無根據的。1997年至1998年的國家金融危機以及隨之而來的激進新自由主義重組,要求大多數韓國人在沒有任何公共或私人保障的情況下突然迎來“後發展”甚至“後工業”時代。具有諷刺意味的是,如今深度全球化的財閥驚人地復甦和增長,導致當前和未來勞動者廣泛的經濟權利被剝奪,直接損害了男性的經濟特權。這種前所未有的、陌生的經濟困境強加在當代人身上。韓國人立即引發了“第二次生育轉變”,韓國的生育率變得“最低”。

另一項研究表明,最新的生育率下降對韓國人性別偏見的人口行為產生了糾正作用。出生時的平均性別比在最近恢復到了“自然”水平。由於兒子的父權發展前景在國家無就業經濟增長的情況下從根本上崩潰,韓國人迅速轉向生女兒的“浪漫”價值。儘管父權制的人口文化明顯消退,但以孩子為籌碼去做戰略性生育的傾向並未減弱。家庭主義的內容正在發生變化,而不是消失。

C. 規避風險的個體化、婚姻危機和第二次生育轉變

**自20世紀90年代中期以來,年輕一代無限期推遲或放棄結婚、不生育或儘量減少結婚子女、毫不猶豫地選擇分居或離婚的趨勢迅速加強。**韓國是世界上生育率最低的國家之一,這與其極高的離婚率和迅速上升的初婚年齡有着系統性的聯繫。這些趨勢的背後,是越來越多的年輕人對社會再生產的家庭關係的形成和維持感到極大的負擔,甚至對社會再生產本身的實用性產生懷疑。

然而,這些趨勢並不一定證明年輕人放棄了家庭主義或社會文化轉向個人主義生活。相反,它們可以被理解為“沒有個人主義的個體化”(individualization without individualism),因為即使在年輕人中,家庭主義仍然很強烈。

然而,自“IMF危機”以來,經濟動盪和社會不穩定對以家庭為中心的社會再生產的物質條件造成了破壞性影響,這讓大多數青年男女從風險規避的角度對婚姻和生育變得極為謹慎。人際關係比以往任何時候都更容易充當社會風險而非社會資源的媒介,確保伴侶(配偶)和繼承人(子女)以家庭為基礎的社會再生產動機比以往任何時候都受到更嚴重的削弱。

雖然家庭主義阻止了(實質上沒有準備好的)婚姻和生育,但這種規範性的困境並沒有因為任何重大的補償性觀念而得到緩解。顯然,傳統的家庭(主義)生育時代已經嚴重消退,但個人(主義)生育的新時代尚未清晰可見(不像西歐一些地方的女性為了個人主義和自主性決定生育)。這種危機帶來總體後果——結婚減少、生育率下降、人口結構老齡化,也必然對宏觀社會經濟體系的維護造成嚴重的不穩定影響。矛盾的是,發展型自由主義國家的生育政策不慎強調社會和經濟危機的前景,這加劇了韓國年輕人對家庭風險的擔憂。

D. 個體生命歷程與家庭生命週期的脱嵌與再嵌

年輕人的物質條件嚴重惡化,在經濟參與方面面臨長期的結構性困難,這不僅阻礙了他們自己的婚姻和生育,而且通過無限期地延長他們對父母的依賴,給各代人造成社會和經濟困境。越來越多按照傳統年齡標準已經“成年”的子女,在住房、生計和教育方面繼續依賴中年父母,從而擴大了他們在父母核心家庭中的依賴地位。他們無法通過婚姻和生育建立自己的核心家庭。此外,即使這些年輕人結婚了,他們在住房、兒童保育和生計方面也常常依賴中年或老年父母。這種趨勢長期存在,從而扭轉了傳統核心家庭贍養關係的共同方向,成為一種迅速增加的反向主幹家庭。

這些趨勢證明,家庭生命週期與個人生命歷程之間的系統關係發生了根本變化。過去,父母對孩子的個人生命歷程(物質獨立、婚姻、生育的時間和/或性質)行使強大的權威,以順利完成父母自己的家庭生命週期,但今天,越來越多的父母對失業(和未充分)就業且經常無限期上學的子女行使這種權力就極其困難。

因此,**許多父母最終將孩子的新生命歷程反饋到自己的家庭生命週期中,產生了新的家庭形式,例如“大核心家庭”和“反向主幹家庭”。然而,儘管這種以(成人)子女為中心的家庭形式在物質上有所增加,但結婚後子女在生活中與父母分離的社會規範卻一直在加強。**對於孩子和父母來説,年老父母生計依賴同居成年子女的家庭規範已經不再有效。

事實上,家庭規範和家庭形式之間的這種差距並不是什麼新鮮事。在20世紀60年代和70年代的快速工業化和城市化過程中,越來越多的農村家庭兒童在城市新的經濟和社會機會的基礎上開始生活在獨立的核心家庭中,但他們中的大多數人仍然保持着相當牢固的舊根基。與留在村裏的父母建立了家庭式的規範關係。他們維持着所謂的“實際上的核心家庭”。

在這種情況下,子女結婚不僅被視為理所當然,而且在結婚時間、擇偶等方面也必須密切反映父母的偏好或意見。已婚子女的生育在文化上也是強制性的,並且往往反映了父母的性別和數量偏好。鑑於父母可預見的尷尬或憤怒,離婚是不可想象的事。

**在韓國,這種歷史性的變革只用了一代人的時間,它以一種非常有趣的方式體現了壓縮的現代性。**這種轉變反映了私人採取臨時措施,以平息發展自由主義、經濟危機和激進新自由主義重組的累積破壞性影響所造成的家庭不幸。這不是社會文化演變或系統性適應的結果。

這意味着,在新時代,大核心家庭和反向主幹家庭的蔓延阻礙了以家庭為基礎的社會再生產體系的代際傳承,甚至導致了代際傳承的無限期推遲或停止。因此,在一項國際社會研究中,韓國中老年婦女已成為“世界上最不幸福”的羣體,因為她們集體失去了傳統的權利,不再能享受悠閒的好生活,她們不再能及時將自己的角色轉移到下一代。

E. 從發展到空虛衰老

一對患病的老夫婦心疼兒子一家不離不棄認真照顧他們,於是一起自殺了(《京鄉新聞》,2011年5月9日)。這樣的社會悲劇並不罕見。另一方面,可悲的是,一些老年人不得不訴諸法律,從不孝順的孩子那裏獲得生活津貼,這些孩子忘記了父母早先對他們的撫養。

儘管有些老年人享受到了積極陽光的晚年生活,但在壓縮型人口老齡化過程中,大多數韓國老年人都很貧困。根據經合組織2009年至2011年的數據,66歲至75歲韓國人的相對貧困率為45.6%,而所有經合成員國的平均水平為11.3%。

韓國同年齡段的平均可支配收入僅為全國平均水平的62%,而所有經合成員國的可支配收入為90%。此外,考慮到老年人口“同代人內部經濟狀況”的極端不平等,上述數字嚴重低估了大多數老年人貧困的實際狀況。根據2013年的估計,50歲或以上最富有的10%人擁有49%的淨財富。同時,65歲及以上人羣總收入的基尼係數遠高於年輕人口。前者由2006年的0.393變為2010年的0.419,後者從2006年的0.288變為2010年的0.284。這種經濟困難和不平等反過來又導致韓國老年人的自殺率達到世界最高水平。

人口快速老齡化並不是21世紀獨有的新社會現象。也就是説,與許多其他國家一樣,韓國在20世紀就已經經歷了預期壽命的持續快速上升。例如,根據日本殖民政府人口數據構建的歷史壽命表,1927年的平均壽命為33.7歲,1933年為37.4歲,1942年為45.0歲,1957年為52.4歲,1971年為66.2歲,1981年為71.7歲,1991年為75.5歲。

根據韓國政府的官方數據,1960年平均預期壽命為52.4歲,1970年為63.2歲,1980年為65.8歲,1990年為71.6歲,2000年為75.9歲,2010年為80.8歲。僅在工業化初期(60年代至80年代),韓國人的平均壽命就增加了近20歲。

然而,當時快速增長的(相對)老年人口能夠安享晚年,成為快速城市化、工業化和經濟發展的主體,或繼續擔當傳統農民的長期社會基礎。然而,由於經濟和社會活動的轉型,他們經歷了高生產力的早期老齡化,但他們的衰老狀況很少得到承認。

然而,同一羣老年人中的大多數此後經歷了人口老齡化的另一個階段,即第二次人口老齡化,由於健康狀況不佳和貧困,生產力並沒有太高。他們的老年貧困是由於他們在從事經濟活動時未能為晚年做好充足的物質準備造成的。這種失敗反過來反映了一個事實,他們將大部分微薄收入(常常受到發展主義國家的脅迫,通過行政手段壓制產業工資和農業採購收入水平)用於家庭投資(首先包括兒童教育)。

在此背景下,許多老人靠着“送孩子上大學”的努力,忍受着貧困的生活。這裏一個更關鍵的問題是,國家從發展型自由主義立場出發,在“先增長,後分配”的空口號下,無限期地推遲了為老年人提供系統性的公共準備。

許多長輩的生活需要融入子女的生計,因此他們與子女的關係中充滿了困惑、衝突和痛苦。更糟糕的是,自“IMF危機”以來,長輩子女的經濟狀況極不穩定,而子女的子女,即孫輩,目前普遍存在結構性就業困難,他們對子女的穩定物質依賴只能是一種非常有限的經驗。

最關鍵的是,在城市地區,由於去工業化和全球化的強勁趨勢,他們的晚年無法融入主流生產體系,缺乏有保障的固定收入,不僅阻礙了個人穩定的生活,也阻礙了作為“消費者”的體面社會參與。

**現在,大多數城市老年人面臨着所謂的“空洞老齡化”甚至“赤裸老齡化”的社會經濟進程。**韓國近一半老年人口居住的農村地區存在着值得注意的對比。人口老齡化往往決定了年輕人口持續減少下當代鄉村社會的基本性質。矛盾的是,由於生命的延長,他們傳統的農村工作和生活方式的壽命也被延長了。

鑑於人類壽命的延長在不同發展水平的社會中普遍存在,而且新自由主義全球化已經搶佔了老年人蔘與主流或創新社會經濟的可能性,凍結老齡化(frozen aging,在幾乎凍結的工作條件下變老和生命)似乎成為一種迅速普遍化的現象。然而,鑑於下一代農民接班人的稀缺,農村工作和生活註定會消失在記憶中。

**▍**韓國國民的民族人口重構(ethnodemographic reconfiguration)

韓國的全國人口危機促使該國朝着一個完全出人意料的方向重塑——家庭、社區和整個社會的多元文化或國際化重建。自本世紀初以來,越來越多的韓國下層階級和通常不那麼年輕的單身漢與來自亞洲各個較貧窮國家的外國新娘結婚。

一開始是中國的朝鮮族和漢族女性。從2005年左右開始,許多地方政府和農村社會開始吸引東南亞女性,尤其是越南女性。她們迅速成為的農村單身漢的新娘,這些單身漢幾乎吸引不到韓國女性。讓農村光棍結婚的半公開運動迅速在全國蔓延,因此韓國村莊突然成為最前沿的跨國化或世界化陣地。一個巨大的悖論在於,韓國的發展停滯卻導致了整個國家社會文化的世界化。

來自亞洲各地的外國新娘大量湧入,這需要韓國進行根本性的社會文化調整,不僅是為了她們的韓國配偶和家庭,也是為了整個韓國社會。在民間活動人士的敦促下,韓國政府決定通過官方的“多元文化家庭支持政策”來正式承認並支持這種跨國婚姻。

**外國新娘被授予一種跨國生育公民身份,**她們除了從事農活和其他賺錢活動外,還要履行各種家庭義務,比如持家、生育和撫養孩子、照顧老人等。如果婚姻失敗,她們留在韓國的權利取決於生育的結果和養育(作為母親)的必要性。韓國政府和外國新娘之間存在一場隱秘的拉鋸戰,因為許多外國新娘被懷疑是偽裝的經濟移民,而不是積極的生育公民。

最重要的是,她們期望的生育數量與韓國本土女性的生育期望近似。2009年的全國調查涵蓋了近一半的婚姻移民,調查顯示,儘管東北亞和東南亞女性之間存在很大差異,但受訪的外國新娘表示,她們想要的孩子數量與韓國本地女性想要的孩子數量幾乎沒有區別——朝鮮族為1.1、漢族和其他中國人為1.2、越南人為1.7、菲律賓人為1.9、蒙古人為1.4、泰國人為1.7、柬埔寨人為1.8。

在某種程度上,“多元文化家庭支持政策”旨在通過文化上的方式解決外國新娘和她們的韓國家庭所面臨的複雜社會和經濟問題,而不是解決農業經濟不穩定等結構性問題,或者處理農民社會的文化排斥。在私人層面,更加令人困擾的是,多元文化主義常常會導致外國新娘與她們的韓國配偶之間在語言和文化上無法有效、和諧地進行日常交流。這種交流困難常常被韓國父系家庭單向獨裁傾向的加劇,他們希望通過引入尚未融入(或尚未現代化)的外來文化來恢復所謂的傳統社會再生產規範和實踐。

然而,儘管婚姻跨國化是一種偶然而又充滿矛盾的現象,但它已經成為韓國積極主動參與社會全球化的重要組成部分。這種積極的經濟全球化對韓國的社會人口條件和影響產生了許多重要影響。最根本的是,它重新定義了韓國民族的全球性認識,外國新娘及其混血子女的快速增長就是其中的明證。婚姻跨國化證明了一個關鍵事實,在韓國積極參與的全球化進程中,社會人口再生產也是一個重要方面。