破防的娛樂圈男,容不下芭比_風聞

她刊-她刊官方账号-提供最潮流的时尚和娱乐资讯,陪你遇见最美的自己50分钟前

作者 | 黃瓜酸啤

來源 | 她刊

這場史上最無聊的奧斯卡結束了,毫無懸念,乏有驚喜。

最後出圈的只剩下八卦:到底小羅伯特唐尼對關繼威的無視算不算種族歧視,到底艾瑪斯通有沒有對楊紫瓊失禮…讓人不禁重新審視這個一年一度全球矚目的電影盛典,今時今日的價值究竟是什麼?

頒獎典禮上最熱鬧非凡的時刻莫過於高司令帶領65個肯激情獻唱《芭比》提名歌曲《I’m just Ken》,凸顯了學院獎的弔詭:表面上看不起芭比帶領的文化浪潮,實際上卻不得不借助它的喜劇創意和反諷幽默。

今年奧斯卡不僅獎項授予迴歸了白男世界的“正常秩序”,而且頒獎現場上演了精英男性不經意的傲慢。再次形成了芭比電影裏“肯之王國”的現實閉環。

説到底是芭比配不上奧斯卡,還是奧斯卡配不上芭比,歷史正在給出答案。

劃時代的芭比

主流電影媒體可以給出芭比不配提奧斯卡的一萬種正當理由:

奧斯卡不待見喜劇電影;

芭比只是美泰宣傳片,迎合資本,收割消費者;

商業性太強、政治口號太響,影響藝術價值;

學院獎要跟芭比的商業成功和廣泛好評拉開差距;

羅比的表演無法替代任何一個女主提名;

肯定高司令扮演的肯,就是奧斯卡在肯定芭比;

只能怪今年電影都太強了,芭比生不逢時…

無論如何都無法抹滅這樣的結果:《芭比》登上去年年度票房冠軍寶座和時代週刊封面,定義了2023年的夏天,在奧斯卡八提一中,功勞最大的兩位主創,提格雷塔葛偉格沒提最佳導演,瑪格特羅比沒提最佳女主,相當於芭比本人沒任何提名,肯本人卻拿了兩個。觀感確實充滿諷刺。

高司令在奧斯卡的表演

而且芭比劇本從頭到尾充滿了原創巧思,卻沒提名原創劇本,而是提名的改編劇本(改編了什麼?一個玩偶嗎?)這增加它的得獎難度,與此同時很多真實事件改編的電影卻能提名原創劇本,場面更顯荒唐。

導演葛偉格執導了三部電影,每一部均提名了最佳影片,足以證明葛偉格的才華,但她本人一次都沒有提名過最佳導演。

葛偉格上時代雜誌封面

有網友開玩笑説“所以這些電影是自己把自己導出來的嗎?”,很難不感到這是學院在貶低女性才華。

芭比大遇冷的同時,好萊塢老白男們在慶典後台相擁呼喊“kenergy(肯能量)is real”。

彷彿宣示着:這片粉色浪潮颳得再烈又怎樣,還不是左邊被資本收編,右邊被父權文化吸納,電影殿堂終歸是主流精英男性的天下。

圖源:新浪微博

但事實上《芭比》就是一部無需奧斯卡證明的里程碑式作品。

它讓人們對統治世界無數年的男性英雄史詩產生了懷疑,回不去了,我們看過了那片沙灘,無法假裝沒看過。

《芭比》沙灘排球

我已經受夠了每次談論女性作品勢必加上“雖然有些許不足”“存在種種不夠完美之處”“還是瑕不掩瑜”等自表謙遜的限定詞。這種自謙只會成為“女性作品確實低人一等”的罪證,幫助學術精英繼續系統性地抑制女性創作。

《芭比》的厲害之處正在於她的淺顯易懂,直白卻依然深刻。

電影旗幟鮮明地點破了當下女性的處境,那就是以美泰公司等資本力量製造的“完美女性幻象”。

美泰的芭比娃娃可以成為女總統、女法官、女科學家、女航天員,但對傑出女性的想象卻是貧瘠、甚至落後的——像選美皇后一樣改造身體、擺pose、美美拍照。

總統芭比也要上鏡

消費文化捧殺下的女性力量是一種虛假的女性驕傲,這正是對芭比1.0的批評。

而這部電影嚴肅批判了這種幻覺,羅比飾演的typical Barbie(刻板印象芭比)的覺醒就是從腳踏實地、來到現實世界開始的,這也是新時代女性的課題:學習了太多主義的我們如何面對真實的生活。

weird Barbie的出現,一定程度上創造了芭比符號2.0。

我們可以不必完美、不必傑出、不必否定粉色以及粉色代表的女性氣質,我們可以重新定義自己想成為怎樣的芭比,普通甚至奇怪都沒關係,一樣令人心潮澎湃。

怪誕芭比

但影片沒有停留在雞湯層面,它指出了現實世界的真相:我們還是父權制,只是更隱蔽了。

所以《芭比》沒有淪為自嗨的爽片,它自知無法給出“覺醒瞭然後呢?”的終極答案,所以給出了兩條未完成的道路:

一個是重建這個看上去更加平等包容的Barbieland,一個是勇敢邁入現實、長出人類陰道(以及性器官所代表的孕育、傷害和女性能量)成為真正的女人。

這兩條路同樣具有現實意義:我們確實在創造更多女性聯結、女性互助的女性社羣,形成芭比樂園;同時我們也在真實的職場、家庭、公共領域以及各種建制裏奮鬥。

“粉色浪潮”

影片還有一大功績,那就是消解了延綿幾千年的男性英雄敍事。

其實女性一直在冷眼旁觀那些自以為偉大的宏大敍事,少年屠龍(救下公主當獎勵)、家國情懷(犧牲女性為代價)、征服世界(身後總有女性無私供養),之前只是私下吐槽,現在有了響亮的標籤——男人與馬。

一下子就戳破了父權迷思的光環,點出了榮光背後虛弱的部分、荒唐可笑的部分。

如果説英雄史詩的本質是男人與馬,那麼Mojodojocasa house、Kendom(肯之王國)正是男性聯盟、兄弟會的絕佳代名詞。

kenergy

Ken則是對有毒男性氣概的諷刺,中文語境與之對應的還有“方頭明”“普信男”。

創造這些標籤是有意義的,這意味着女性不只是被評價的客體,我們也能發出女性反看向男性的凝視目光。

重要的是這些符號以笑點的形式呈現,就像《女人的笑》指出“笑包含一種顛覆的力量,社會始終都在提防笑的女人,對笑的征服是被長期剝奪的女性的復仇”。

《女人的笑》

很多人詬病《芭比》在喊口號,然而正因為口號直白有力,所以才能掀起文化浪潮。

就像統領全世界的超級巨星黴黴,每次演唱會萬人合唱“fxck the patriarchy”,它確實會帶來真實的聯結和巨大的力量。

直接説出“去他的父權制”,send the message(發出明確信號)就是一種女性賦權。

圖源:b站

芭比創造了新世代的女權符號,在電影院、漫展、健身房、演講台、工位上四處開花的芭比粉,跟陌生女孩互道一聲“Hi Barbie"的姐妹情,事實上形成了女性佔領公共世界的狂歡。

我們需要更多的公共聚會和女性嘉年華,它可以孕育真正的運動。

如果上述芭比偉大的理由,男性精英依然覺得膚淺、小家子氣、不值一提。

文章《嚴肅電影神話與性別政治:談第96屆奧斯卡與芭比提名爭議》也做出了更加學術意義上的探討。

圖源:豆瓣

@TouMing櫃子 指出**《芭比》宣告了商業片領域的女性主義表達從“類型的議題化”進化成了“議題的類型化”。**

電影復興了小妞電影(chick flick)的喜劇範式,但不再將女權立場遮遮掩掩,而是自覺地改造媒介容器,反倒把過去小妞電影被低估的能量釋放了出來。

小妞電影一直被詬病塑料誇張,而這種塑料感,和電影構建的芭比樂園的塑料感,乃至和這個草台班子世界的景觀社會的塑料感同構成一種諷刺的力量,而幽默本就是一種政治宣言。

評價電影的維度除了視聽語言、作者性、物質現實再造、人物弧光、A故事B故事完成度,(以上《芭比》都是及格的),當然還包括對類型片的繼承、反叛或改造,所以《芭比》的藝術性絕非乏善可陳。

葛偉格的芭比們

所以喜歡芭比的姐妹們可以不必慚愧了。

有些男性影迷“考哥上線”式的吹噓才比較淺薄,他們千方百計否定《芭比》也許源自一種男性權威受到挑戰的危機。

抑止女性寫作的老生常談罷了。

「完美女性生存遊戲」和「男性平庸特權」

對《芭比》遇冷奧斯卡最經典的反駁是:請問葛偉格和羅比能替換誰?

最佳導演提名裏,大導演諾蘭、馬丁都從未得過奧斯卡;女性敍事中《墜樓的審判》更加細膩,《可憐的東西》更加暗黑和作者性;《利益區域》則有着更具開創性的視聽探索,不給提名説不過去。

《利益區域》

最佳女主的角逐更加羣英薈萃。

《墜樓》女主桑德拉惠勒的演技不容置辯,她同時也是《利益區域》的女主,卻演繹出了截然不同的兩種形象:女性知識分子的自辯,沒太多文化的農婦成為納粹高級軍官妻子的平庸之惡。

桑德拉惠勒

艾瑪斯通更是卯足了勁,飾演了一個暗黑芭比,她的角色層次之豐富:嬰兒、女性癮者、科學怪人、母親和女兒。

艾瑪斯通

安妮特貝寧是五提奧斯卡未中的老藝術家,這回她65歲高齡飾演同樣高齡的女游泳健將創造奇蹟的真實勵志故事,她準備角色的殘酷訓練過程本身也特別感人。她就是奧斯卡必須褒獎的改頭換面式苦行僧演技派。

安妮特貝寧和朱迪福斯特

凱瑞穆里根扮演音樂大師背後的同妻,她簡直是電影的唯一亮點,在很小的表演空間裏把同妻的痛苦、隱忍、支持、掙扎做到了極致。

凱瑞穆里根

唯一稍顯弱勢的女主提名是《花月殺手》的原住民女主角莉莉格萊斯頓,但她尤其需要被褒獎,一方面好萊塢急需看見原住民敍事、洗脱殖民原罪,另一方面莉莉那種大地之母的形象也足夠震撼人心,但電影沒有深挖角色內心,把她簡化成了神秘、堅強、吸納苦難、釋放力量的聖母符號。

莉莉格萊斯頓

總之女主提名都相當強悍,羅比替換誰也不合適。

但這種反駁其實是一種偷換概念,把拉踩的責任轉嫁給了《芭比》的支持者。

其實學院如果真的想要褒獎芭比,它總能找到辦法。

但在對比奧斯卡提名的過程中,也發現了一個現象:

女性競爭的賽道實在太難了,她們要十足優秀,爭搶更小的蛋糕;相比之下男性則輕鬆太多,道路是平坦的,評價是寬容的,質量下滑則主張敬老,水平一般則獎勵苦勞。

同樣是塑料玩偶的喜劇呈現,羅比擠不進女主提名,高司令則可以輕鬆提男配,甚至也能跟其他男配搏一搏。

芭比和肯

而女主提名還存在強勁的遺珠,譬如《五月十二月》的雙女主朱利安摩爾和娜塔莉波特曼,她倆演技上的飆戲和故事裏權力關係的較勁相得益彰。

娜塔莉波特曼和朱莉安摩爾

男主提名中則水貨太多。

《音樂大師》的布萊德利庫珀既當導演又寫劇本還是男主,自我意識過剩,成品陳舊且節奏冗長,這種奧斯卡chatGPT之作還真的提了最佳影片、最佳男主等七項提名,對世界造成了極大浪費。

布萊德利庫珀

除此之外表彰《魯斯丁》男主也比較勉強,只能説美國主旋律電影在歌頌一個非裔民權鬥士。

《魯斯丁》

今年已經是女性作品提名最多的一年,最佳影片出現了《芭比》《墜樓的審判》《過往人生》《可憐的東西》(存在爭議)四部之多。

但是每年奧斯卡提名電影可有幾十部啊,其中女性導演、女性作品的佔比依然遠遠不夠。

奧斯卡長達96年的歷史裏,提名最佳導演的女性只有9名,最終獲獎的也僅有3名而已。

簡坎皮恩憑《犬之力》獲獎

與女性作品太少相對應的是,影迷如我真的受夠了冗長的喃喃自語的似曾相識又略有不同的精英男性自反式電影了。

光是去年,這種類型連起來就能圍繞地球兩圈。

如果精英男性的自我反思足夠鞭辟入裏、敲骨吸髓倒也令人欽佩,但基本都是在安全範圍內有限的反思,不改變現有秩序,猶如遲到多年的贖罪券,讓他輕鬆卸下道德焦慮,繼續美美享受創作特權。

觀影者被迫反覆咀嚼相似的故事,還要讚美出細緻差別來。

《奧本海默》就是這樣的作品。之前我們提過,機智如諾蘭用最少的鏡頭帶過事件中被抹去功績的女性科學家、核試驗土地上被荼毒幾代人的原住民,還有最重要的廣島長崎的無辜百姓。

《奧本海默》

對奧本海默的道德審判是小罵大幫忙,最終還是把他塑造成盜火的普羅米修斯。可以反駁説奧本海默很難超越他的階級和時代,但創作者完全可以跳脱出來,重新關照當年不被看見的弱勢羣體,而不是讓他們再次不被看見,再次淪為一將功成背後的萬骨枯。

號稱real cinema的《花月殺手》也是如此,本來拍一部印第安原住民被殖民的歷史是可貴的,但馬丁斯科塞斯沉溺在白男吃絕户的瑣碎細節裏,看完了也不知道被剝奪土地、財富和血脈的原住民經歷了怎樣的心路歷程。

《花月殺手》

女主角開頭是被騙婚的無知受害者,後來是拯救族羣的神秘智慧之母,中間直接跳躍過覺醒-創傷-悲痛-反抗的全部弧光,作為意大利裔擅長黑幫片的導演馬丁不知道原住民的具身體驗,所以就拍成了某種不可知的神秘宗教力量。

還拍了漫長重複、缺乏戲劇衝突的三個多小時,網友辣評“這部電影真的有剪輯嗎”,但電影卻拿了最佳剪輯的提名。

而真的把創作權交還給印第安原住民,做出來的美劇《保留地之犬》則好看太多。

《保留地之犬》

他們以自己的視角出發,把那種在自己土地上租地生活的荒誕、歷史遺留創傷、系統性貧困,悉數融入在瘋癲的魔幻現實風格之中。

總之那段時間連續觀看《奧本海默》《花月殺手》《拿破崙》《殺手》這種不在創作力黃金期的大導演作品之後,真的精疲力盡。

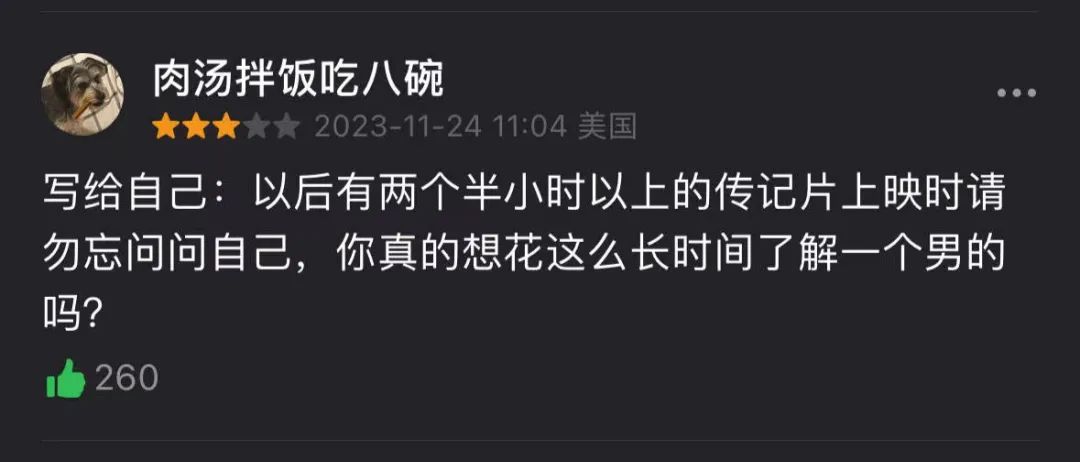

就像高贊影評説的:看之前先問問自己真的那麼想看男人與馬,想花那麼長時間瞭解一個男的嗎?

圖源:豆瓣

除開奧斯卡系,精英男性自反的電影充斥在歐洲各大電影節裏。

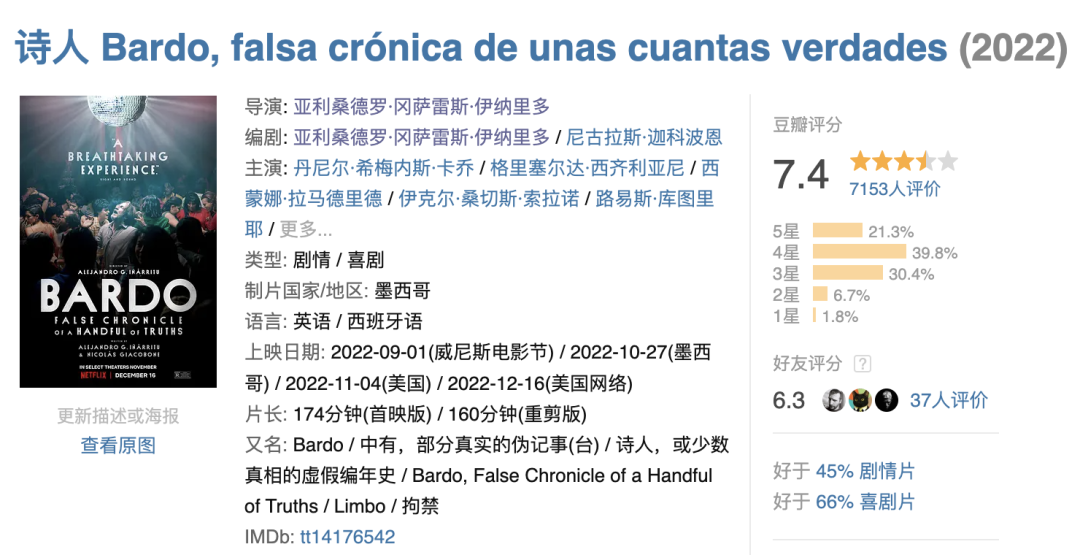

《美國小説》的精英黑人男主沒有生存危機,他搞砸了身邊所有人的關係,這些勞動一直是妹妹在維繫,後來妹妹患病去世,而他最大的危機是創作焦慮,和參加一個文學頒獎禮。

《美國小説》

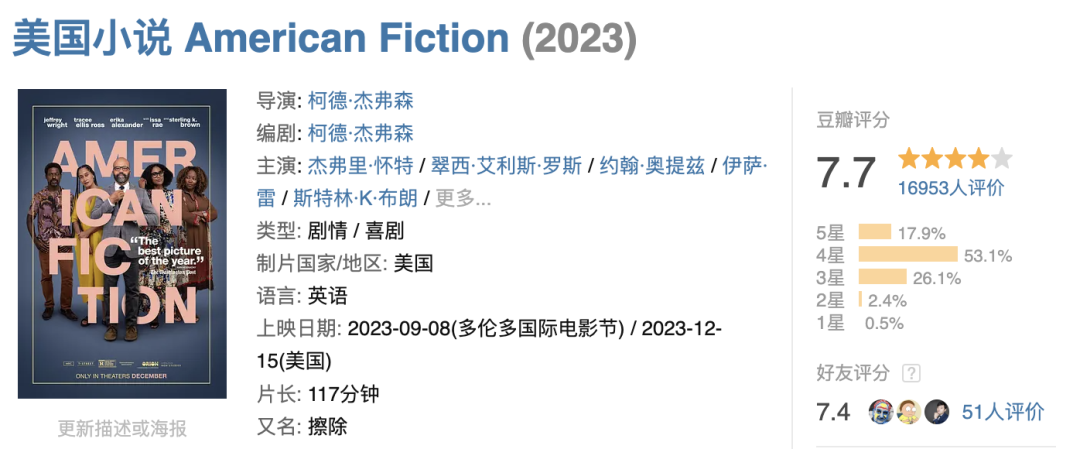

墨西哥片《詩人》的精英男主幾乎複製粘貼,他融入不了所謂民主自由的西方,也回不去混亂落後的故鄉,靠拍社會問題在西方成名,卻始終是邊緣人,他的危機也是參加一個藝術頒獎禮。

《詩人》

意大利片《未來的太陽》的精英男主的危機是無法創作電影。

《未來的太陽》

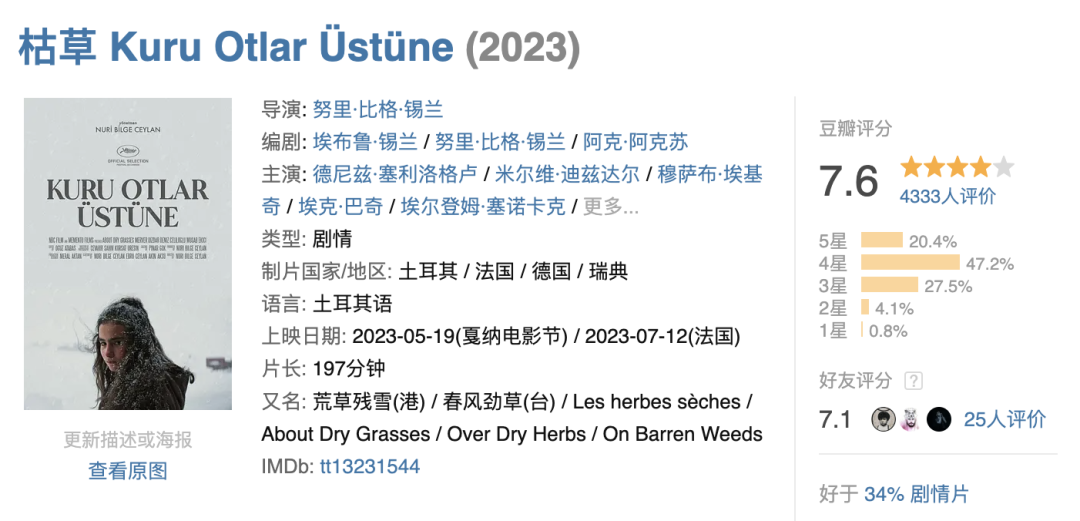

土耳其片《枯草》的精英男性受困於教職系統裏,還在爹味説教女老師和女學生。

《枯草》

俄羅斯片《軟禁》的精英男主為言論自由而戰,其實就是舒舒服服躺在家中,相信他、幫助他、託舉他的人是老母親、律師、女兒、學生、護工…全是女性。

《軟禁》

咱這裏也有類似的作品,甯浩的《紅毯先生》就是一部,且反思力度僅停留在陰陽怪氣的程度,模仿的是瑞典片《方形》。

《方形》

確實可以看出這一代男性精英面對時代浪潮的道德焦慮。

其實也不乏佳作,但真的需要這麼多重複的作品在各大電影節反覆授獎嗎?

為什麼與此同時我們依然鮮能聽到女性的故事、亞裔的故事、邊緣羣體的故事,為什麼弱勢羣體在這個世界上分佈如此之廣,卻只能面目模糊地低吟暗語。

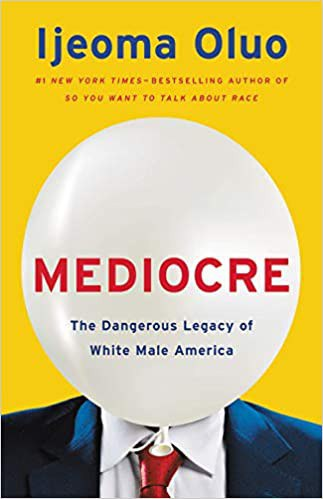

我會想到一本書叫做《平庸:美國白人男性的危險遺產》,就提到了這種「男性平庸特權」,他們輕易地掌握了話語權和資源,站在社會金字塔頂端。

《平庸:美國白人男性的危險遺產》

而女性、更多弱勢羣體則要付出數倍的努力,勉強才能在社會結構中佔有一席之地。

就像波伏娃説的“沒有女人達到但丁或莎士比亞的高峯,這個事實可以通過她們地位的總體平庸來解釋。文化從來是知識女性精英的特權而不是羣眾的特權;男性天才往往出自羣眾;甚至享有特權的女子也會在她們周圍遇到障礙,阻止她們到達高峯。”

電影獎囿於時代而芭比不會

該對奧斯卡祛魅了。

過去很長段時間,電影愛好者把奧斯卡視作電影殿堂,但其實奧斯卡學院獎首先是個美國電影獎,只能代表好萊塢電影工業,並不能囊括世界電影。

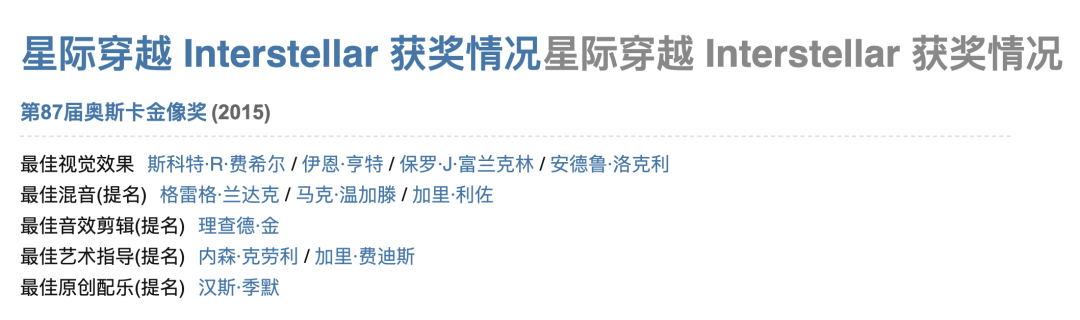

然後奧斯卡授獎的偏見也被廣泛詬病,它偏好歷史題材、宏大敍事、現實主義、英雄史詩、或者影史自我致敬的作品,不待見喜劇片、科幻片、超英電影等諸多類型片,還要跟商業的流行的爆米花大片拉開差距。

《星際穿越》發配邊緣提名

許多優秀電影經歷時間檢驗之後被經典化,奧斯卡又不得不給這些電影人追溯獎項,譬如《奧本海默》絕對不算諾蘭上乘的作品,但怎麼辦呢,奧斯卡欠諾蘭一個小金人。

奧斯卡欠太多人小金人了,所以新冒出頭的女人們還得繼續等。

奧斯卡在性別、種族等多元視角的缺失,曾引發行業危機,88屆時有過#Oscar so White(太白了)的運動。

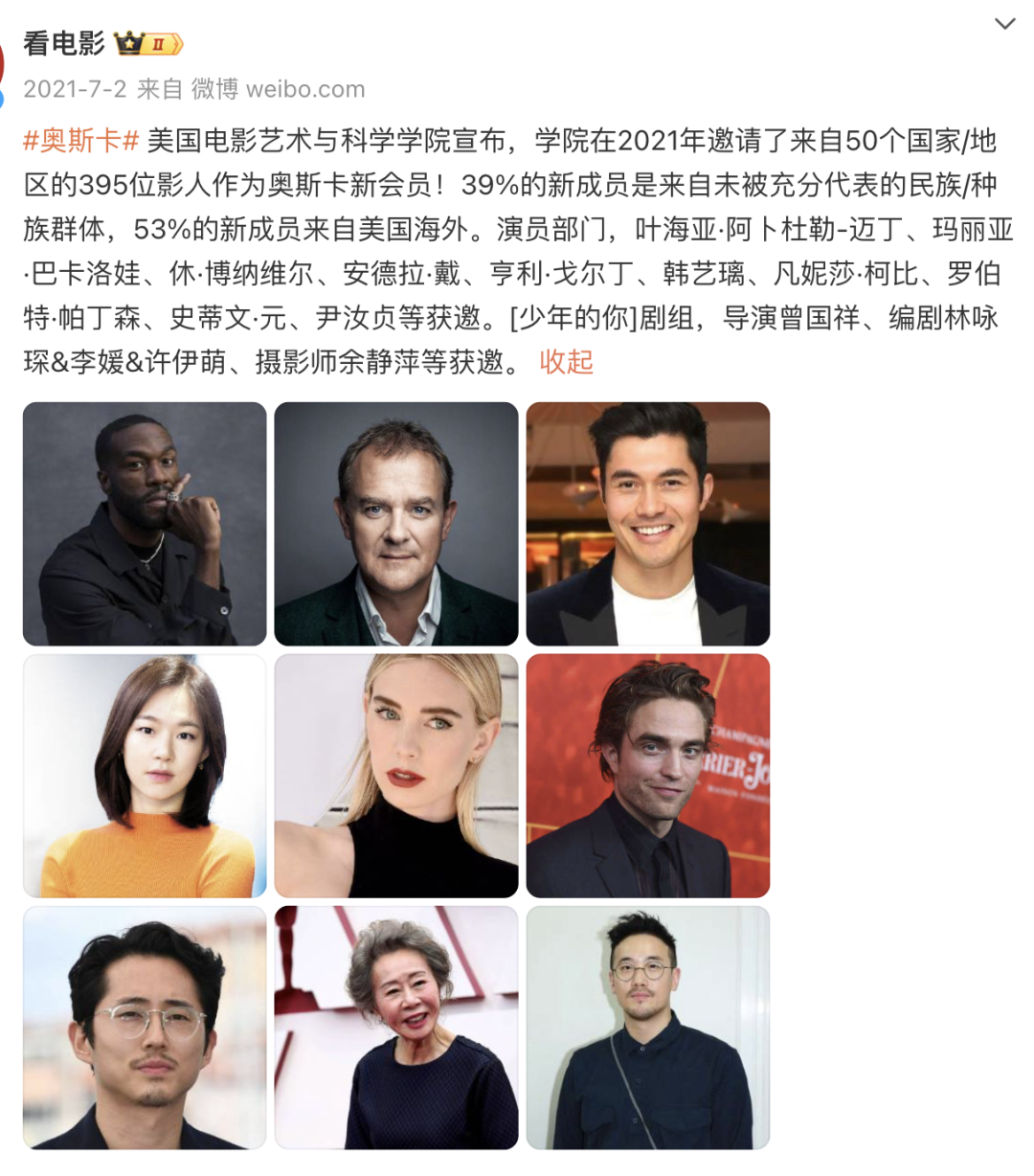

2021年邀請了來自50多個國家395位影人作為組委會新成員,46%是女性,39%是有色人種,包括尹汝貞、史蒂文元、韓藝璃、曾國祥等人。

圖源:新浪微博

但是要知道參與評選奧斯卡的組委會成員一共九千多人,這幾百個新鮮血液也無法一夜之間撼動老白男的統治地位(2015年的數據是94%為白人,77%為男性,平均年齡在60歲以上)。

故今年奧斯卡已經出現相當多呈現多元議題的電影,但我們的感受依然是:遠遠不夠。

艾瑪湯普森辣評

還有一個很現實的處境,很多組委會的人甚至看的電影還沒有影迷多,所以奧斯卡其實一場血腥的公關戰爭。

曾經公關之王韋恩斯坦就是靠給評委地毯式轟炸自家電影,手段不輸黑幫,於是他多年壟斷奧斯卡,催生不少水王水後,在好萊塢隻手遮天。

韋恩斯坦讓《莎翁情史》大獲全勝

所以**奧斯卡是一場摻雜了公關軍備和分豬肉性質的不公平競賽。**因為它還是具備強大的影響力,所以很多電影人依然在爭取上桌權。

所以不必過分遺憾《芭比》,它已經是無冕之王。

反而沒有選擇芭比是奧斯卡的遺憾,她已經充分證明了自己,奧斯卡需要跟上時代。

不過我們更應該警惕的是**「完美女性陷阱」**。

我們這個時代出現了芭比和泰勒斯威夫特,這很厲害,但只有她們冒出頭是不行的。

女性標杆:芭比和黴黴

就像我最厭惡男性説教“真女權應如張桂梅”,這代表的含義有幾層:

唯有最傑出的女性才配獎勵;不夠優秀的女性沒有説話權;以及出現這麼幾個完美女性就夠了。

這當然不夠,遠遠不夠。

事實上芭比和黴黴的巨大成功,一定程度上遮蔽了影視行業中繼續擴大的性別不公。

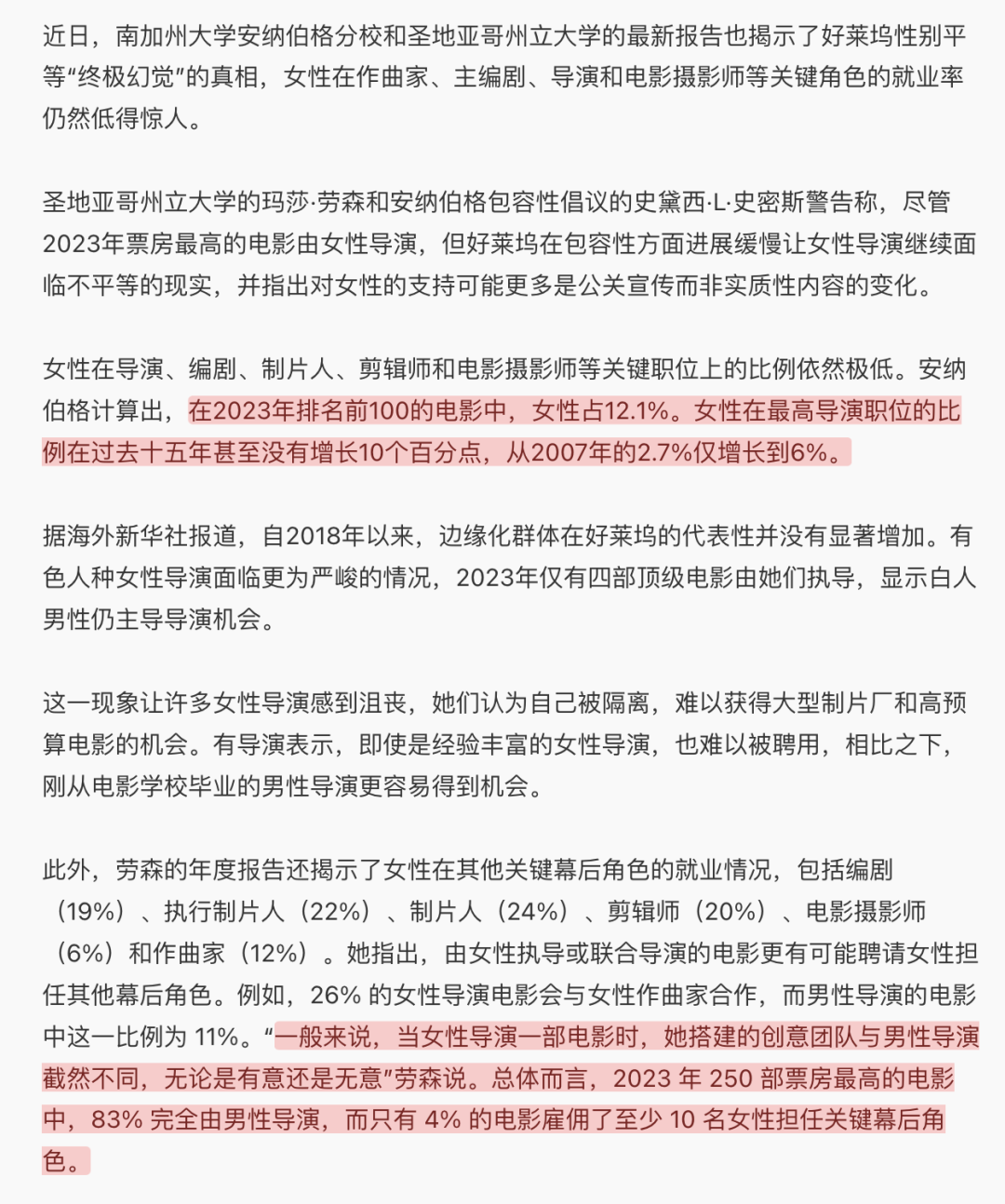

好萊塢工業體系中,女性在作曲家、主編劇、導演和攝影師等關鍵角色中的就業率仍然低得驚人,2023年排名前100的電影中,女性佔12.1%,250部票房最高的電影83%是男導演,由女性執導的電影更可能聘請女性工作者。

圖源:她們的武術俱樂部

排斥或貶低女性的行業機制會帶來巨大的文化損失,小熒幕反而給女性提供了更廣闊的創作空間,網飛2021年聘用導演26.9%是女性,遠超電影發行商。

這其實印證了近幾年影視作品的觀感,主流院線電影越來越不好看了,反而流媒體湧現很多好作品。

戛納影后鄧斯特無戲可拍

所以我們為《芭比》振臂高呼的同時,請不要只看到《芭比》,還應支持更多女性作品。

每次在文章最後,我都特別熱切地想要推薦更多的女性創作。

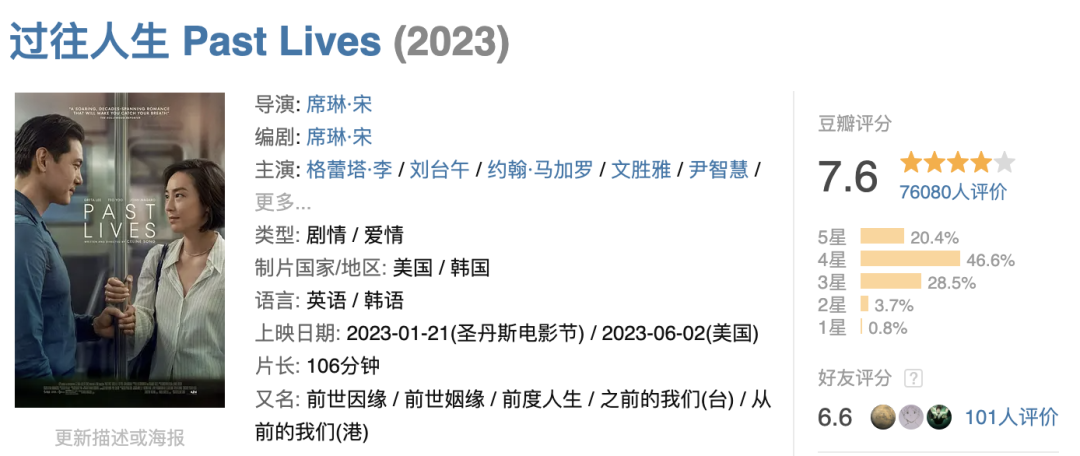

比如今年惜敗奧斯卡的《墜樓的審判》《過往人生》《五月十二月》《泳無止盡》。

《過往人生》

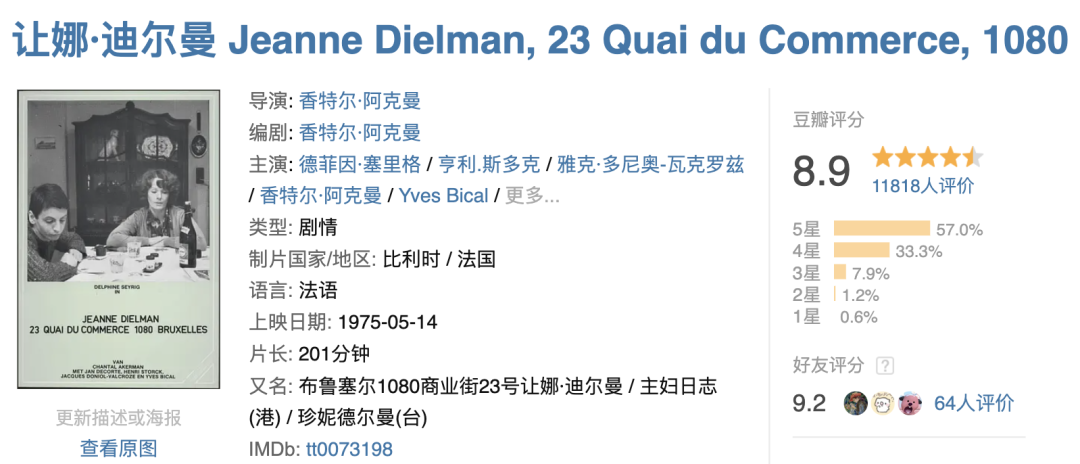

比如影史排名首次打敗《公民凱恩》獲得第一名的《讓娜迪爾曼》。

《讓娜迪爾曼》

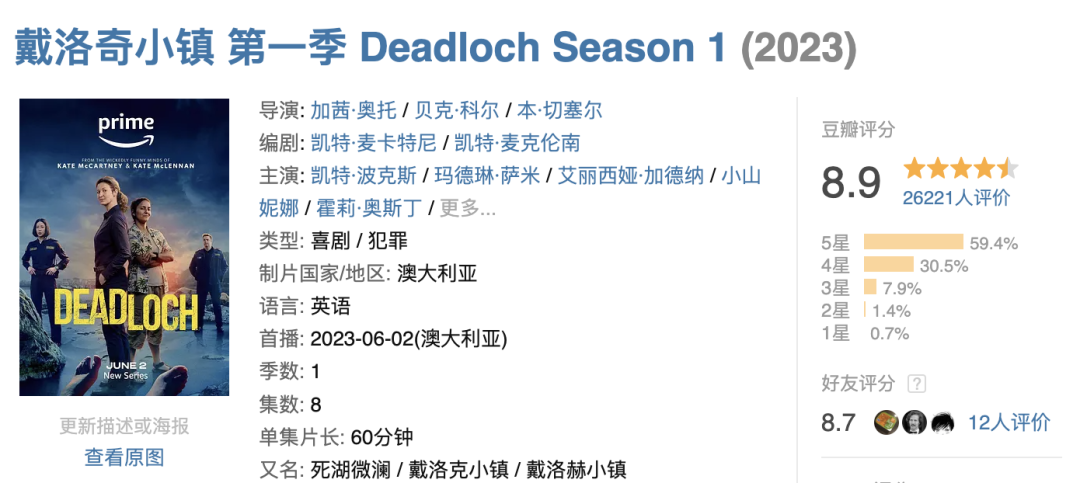

比如拓寬女性邊界的劇集和綜藝《海妖的呼喚》《重啓人生》《戴洛奇小鎮》。

《戴洛奇小鎮》

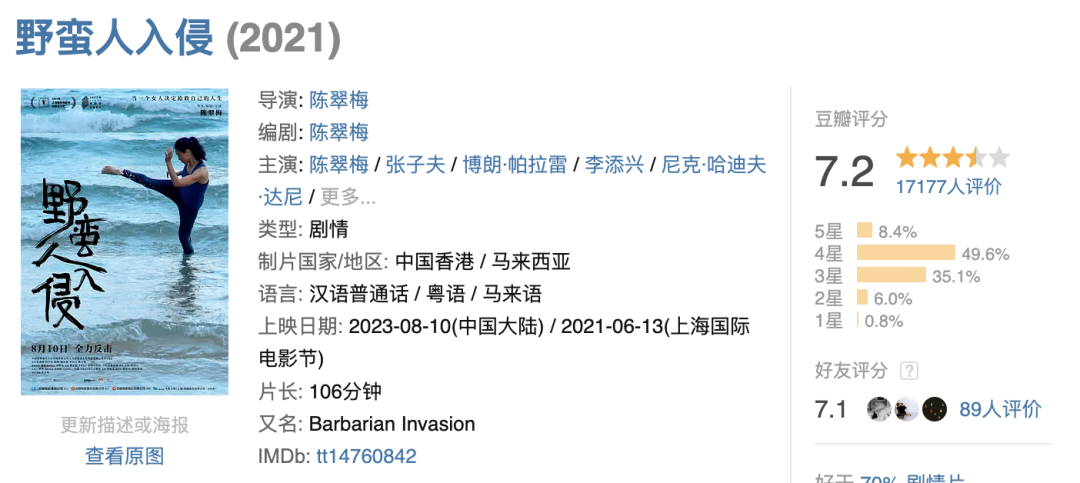

比如近些年的國產女性作品《鸚鵡殺》《野蠻人入侵》《不虛此行》《臍帶》《春潮》三部曲。

《野蠻人入侵》

我還很好奇去年在first影展大放異彩的新晉導演阿爛的作品《這個女人》,它將會在今年於各地小範圍放映。

《這個女人》

也許我們還能多聽一些具有女性影視評論視角的聲音,像「隨機波動」「疲憊嬌娃」「展開講講」「沒折腰」「異見者(豆瓣)」…

「疲憊嬌娃」

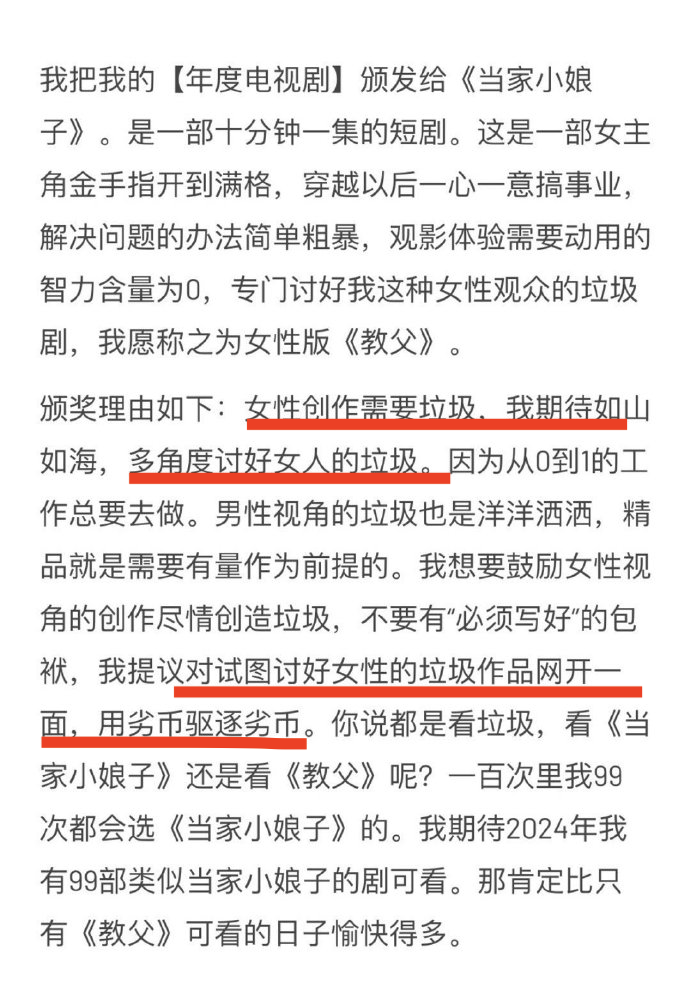

甚至,我特別喜歡張春推薦《當家小娘子》的理由:“我提議對討好女性的垃圾作品網開一面,用劣幣驅逐劣幣。”

張春的年度推薦理由

我們不能止步在芭比的慶功宴上。

我們要呼籲更多的女性作品湧現,優秀的、開創的、怪誕的、新奇的、甚至普通的、庸俗的、垃圾的…

我們要敏鋭地發現、積極地支持,拿出筆加入創作,奔走相告新鮮作品。

對她們再寬容一點,對自己也寬容一點,因為從0到1的工作總要去做。

就像張春説的,有99部女性作品可看的日子,肯定比只有《教父》可看的日子愉快很多。

監製 - 她姐

作者 - 黃瓜酸啤

微博 - @她刊iiiher