科幻的終點是封建_風聞

娱乐硬糖-娱乐硬糖官方账号-1小时前

作者|謝明宏

編輯|李春暉

越看科幻電影越覺得馬克思他老人家真是了不起,居然能構想出一種全新的生產關係和社會制度。再看科幻眼中的未來,一萬年後還不是要走封建社會的老路。所謂太空歌劇,別名科幻宮鬥。

比如《沙丘2》,甜茶被趕到沙漠裏,就像嬛嬛被流放寧古塔,回宮之後發動政變成了鈕祜祿·甜茶。感覺導演牛蛙老爺子也有意取材中國宮廷故事,前兩天已經帶夫人同遊故宮。硬糖君估摸着,《沙丘3》的主題得仿效《如懿傳》:

無心宮斗的甜茶·如懿坐上了後位,卻要經歷各大貴族勢力的輪番挑戰。飄雪的日子,甜茶·如懿常常想起他和契妮打沙蟲Uber的時光。“原來年少情深,也可以走到相看兩厭。古今之情,原是相通……”

《沙丘》告訴我們:科幻的終點是封建。人類可憐的想象力,儘管可以幻想物質上極大豐富,但精神上總不免要回到過去。剛在奧斯卡拿獎的《可憐的東西》也是如此,男性對女性和女性主義的想象力貧瘠得令人發笑,居然會讓從事皮肉生意的石頭姐説“我是我自己的生產資料”,馬克思和恩格斯都要為你鼓掌!

甜茶和石頭姐,共同證明了人類的想象力才是最可憐的Poor Thing。揭開科幻和童話的外衣,其下空無一物。甜茶搞中世紀宮鬥,莎士比亞想要加入創作羣聊;石頭姐巴黎賣藝,大小仲馬看了直呼文藝復興。

當觀眾走進電影院,似乎看到了點不一樣的,但最終發現永遠只有性和權力兩件事:要麼搞褲襠,要麼搶東西。恰如穆旦詩中所言:

“而我們成長,在死的子宮裏。在無數的可能裏一個變形的生命,永遠不能完成他自己。”

科幻愛宮鬥

絕大部分歐美科幻電影,都是用科幻的外殼套一箇中世紀歐洲列國大亂鬥。也就是説,不管科技發展得多麼日新月異,歐美創作者那為數不多的政治鬥爭經驗還停留在光榮革命階段——即從封建主義到資本主義的過渡期。

這會造成一種十分詭異的圖景:一羣外星人開着飛船,操作着複雜精密的儀器,然後打架卻回到冷兵器時代,用小刀互相拉對方屁股,給觀眾開眼。這還不是最封建的part,承認宮鬥失敗的宇宙共主發表“遜位詔書”,才是濃墨重彩的一筆。

由於中國人的封建時代全球最長,也就對歐美科幻這種“不流血革命”感到異常陌生。溥儀進故宮都要買票,華夏兒女消滅封建很徹底,根本不吃貴族那一套。至於現在有明星動不動説自己是正黃旗、鑲黃旗什麼的,純屬被資本主義文藝洗腦了。就算血脈純正,《民法典》賦予你的微末權力也不過是身份證名字長一點罷了。烏拉那拉氏·三分糖甜茶去冰,夠地道了吧?

《沙丘》從裏到外都帶着中世紀遺風,神乎其技的“香料”以及為此爆發的戰爭,很容易聯想到由香料引發的新航路開闢,以及給亞非拉人民帶來深重災難的被殖民史。

簡單説,兩部電影的故事就是一個歐洲貴族小夥,跑到中東北非猥瑣發育,被當地土著奉為先知,最後集結統一戰線逆襲回宮廷,逼皇帝退位順利登基的爽劇。中間穿插一點賈史王薛四大家族、甜茶和契妮故劍情深、姐妹會到處跳預言亂搞男女關係……

片末甜茶和表舅的決鬥,擺明了這是人家哈克南家族的“過家家”,是權力內部的過渡銜接。圖阿雷格人跟着甜茶一路犧牲流血,還覺得光榮極了,嘴裏永遠驕傲地喊着“李桑·阿爾·蓋布”。看你們這麼狂熱,好想隔壁廳的阮經天衝進來主持正義。什麼先知,什麼尊者,都是為了讓你們心甘情願當馬前卒而已啦!

第一部的開頭,柯瑞諾家族皇帝因為忌憚甜茶爹厄崔迪家族功高震主,派了三個宮廷使者跑到封地上宣旨。宣讀完了心裏有點發虛,還要問一下公爵:“請問你接不接受詔書?”由此觀之,沙丘宇宙呈現的是一種零散的封建制,缺乏中央集權,裏面的皇帝大概和我們東周時期的周天子差不多。

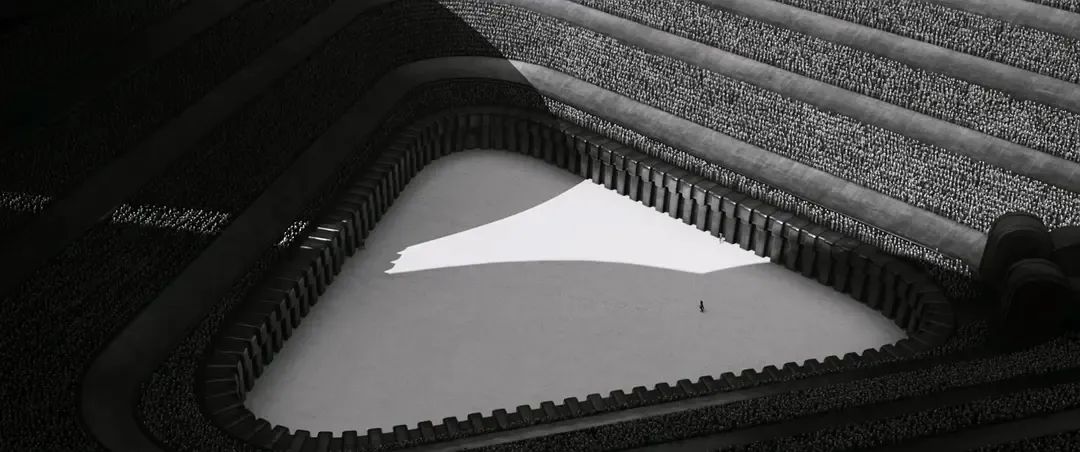

除了對中世紀宮斗的迷戀,導演維倫紐瓦顯然還對蘇聯集權有着一種近乎病態的豔羨。在決鬥場,十幾萬人頭白花花的看不清臉,震耳欲聾的聲音為貴族慶賀生辰,構成了一種冰涼的視覺奇觀。《沙丘》小説誕生的上世紀60年代,正值美蘇爭霸時期,哈克南家族的擴張主義無疑帶有當年的現實色彩。

性可以通向何處?

很難想象,石頭姐的兩座奧斯卡影后是極致的反差。《愛樂之城》是純愛,《可憐的東西》是純做愛,你們小金人評委從不食人間煙火到肉慾縱橫,只用了短短7年。

《可憐的東西》是帶一點科幻,或者説黑童話色彩的實驗主義電影。石頭姐跳河自盡,卻被科學怪人古德(發音近God上帝)救起。古德自己臉上就是縫縫補補的破布熊樣,因此他也對石頭姐採取了拼貼主義——用她腹中的嬰兒腦子,替換她的成人大腦。

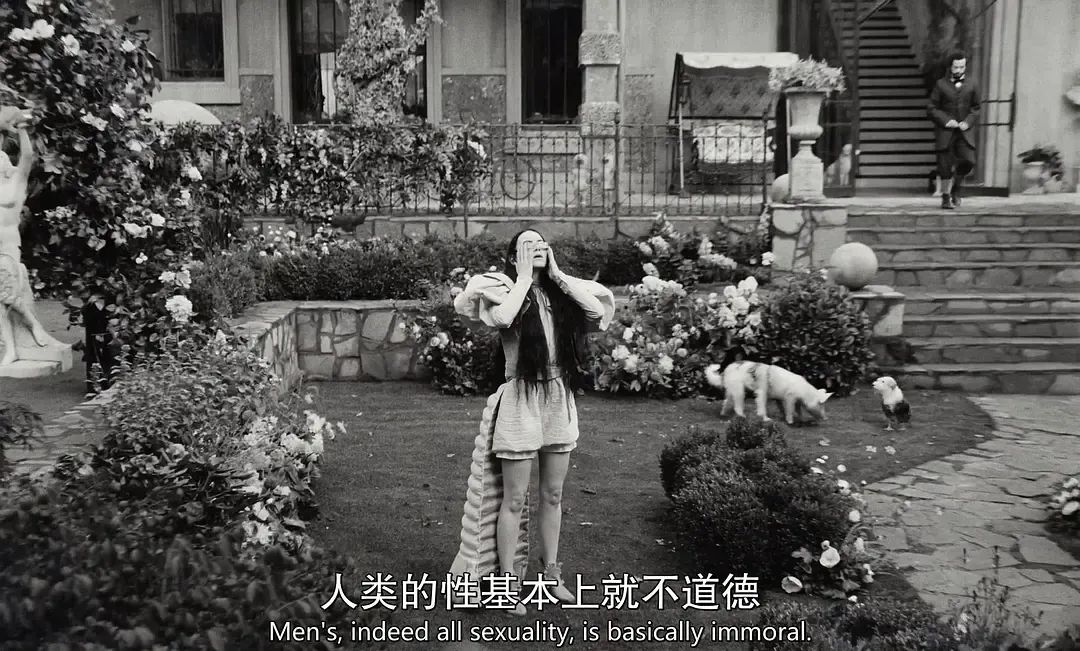

**於是,男人最夢寐以求的生物就誕生了。**她有成熟的女人身體,卻無社會灌輸的任何道德倫理。《瑪麗和喬治》裏,朱利安·摩爾説“身體就是身體”,是活了幾十年周遊在男人堆裏的經驗總結。而石頭姐相信“身體就是身體”,是因為她缺乏任何經驗。但身體就是身體,你們導演怎麼總以為人可以通過做愛成長,修的歡喜佛嗎?

讓不少觀眾瞠目結舌的情節,是石頭姐在明明身上有錢的情況下,在巴黎隨便找了家妓院去體驗生活。她的實驗結果是,妓院是一份時薪不錯,可以隨去隨走的靈活兼職。不僅可以接觸不同男性的身體,還可以增長見聞閲歷。

硬糖君想説,《可憐的東西》顯然遮蔽了妓院所有的“惡”,沒有生理上的厭惡,也沒有傳染病,更沒有人身控制和經濟盤剝。在導演的想象中,石頭姐生病了可以休息可以離開,回倫敦當醫生成中產。但我們新中國電影《姊姊妹妹站起來》裏早揭露了,女人哀求老鴇想歇幾天,老鴇卻拿烙紅的鐵板去燙她,嘴裏還叫囂着:“毒病得毒治!”

讓人困惑的邏輯是,曾經的性工作者好不容易從工具變成了人,**《可憐的東西》卻不厭其煩地鼓吹人可以變成工具,如果她自己樂意的話。**有觀點説電影是在講女性的性解放,但硬糖君深感這種解放充滿了男性想象。大概支持解放的人,和鬧着去看Lisa瘋馬秀的人是同一撥。

男性對女性的想象真的太貧瘠了,貧瘠到石頭姐換腦子後性啓蒙是一根黃瓜。笑死,但凡自己是女孩或者和女性朋友聊過,就知道“插入式絕非大多數女性的初級性體驗。在電影大談特談性解放之前,甚至沒有耐心去真正瞭解女性的身體和生理。

電影對男權的批判有一種可疑的温和,對女性身體放縱的鼓勵則有一種可疑的寬容。老鴇對石頭姐説:“規劃追求自由之路的女人,真讓人欣慰。”這實在具有迷惑性。感覺石頭姐説要請個私塾先生,老鴇都會借三法郎當束脩。

從實質來看,石頭姐無論是私奔還是賣身,到最後回到未婚夫的身邊開始學醫,都沒有實質性的成長和獨立。甚至她最後把前夫的腦子換成羊腦子的做法,也是對“父親古德”的一種精神皈依——她從一個下位的“被製造者”,變成了上位的“製造者”,成為了新的上帝。

科幻的終點

隨着物質的極大豐富、媒介的光怪陸離,各種數據都表明,世界人民已經把性慾進化掉了。這表現在文藝作品裏有兩個極致方向:

一是《沙丘》裏的甜茶·如懿,缺乏性張力(硬糖君常幻想他被契妮壓在身下),更厭惡一切與權力有關的衝突。二是《可憐的東西》裏的弗蘭肯斯坦·石頭姐·魚玄機,極度追求性,並渴望從中認識自己、認識世界,乃至改造自己、改造世界。

甜茶·如懿的困境在於,普通人面對無法改變的命運的掙扎。原著中,他是因為對權力的渴望才喝下“生命之水”。電影改編倒增加了他純良的個性,展現了內心的糾結與困鬥。他拼命想要掙脱,卻一步步走向不可更改的征途。毀滅終將到來,註定的失去如影隨形,這是心靈上的折磨。

維倫紐瓦企圖將伊斯蘭曆史和去殖民地化願景,與廢土蒼涼的集權美學結合在一起,並在哈姆雷特與麥克白夫人的敍事模板下,打造具有啓蒙意義的情感程式。但呈現的效果卻是遺憾的,拋去足夠惑人的視聽,《沙丘》的故事就像沙丘一樣貧瘠。

弗蘭肯斯坦·魚玄機的悖論也是明顯的——通過性解放發掘深刻的自我,但這對於一個幾乎未受到過高等教育,並且已經在男權世界裏闖蕩過的女性來説,幾乎是一個童話。向下的自由不是自由,只是被環境脅迫後的意外掛鈎。

你以為拋棄了一種男性意味的性,其實反而建立了一種新的性凝視。王小波筆下的魚玄機,或許自以為玩世不恭蔑視權威,然而在男人充滿黃色廢料的腦袋裏,其實只剩下無數被編造誇大的風流韻事。

《沙丘》和《可憐的東西》共同證明了一個道理:藝術裝置越華麗,價值內核越蒼白。當我們坐在銀幕前,能接收到創作者各個維度的指涉,討論宗教政治、科幻敍事、權力結構、親密關係、性別議題。但回家上牀一閉眼,卻發現真正呈現的東西是貧瘠的單一的乏味的。留下印象的,或許真只有震耳欲聾的視聽和古怪獵奇的體位。

全球審美降級,並不只是演員的顏值下滑,而是內容創作者整體品味和精神力的坍縮萎靡。相比粗糙但啓發良多的《星球大戰》,畫面精雕細琢的《沙丘》,不能説是花瓶,只能説是漂亮的奶茶杯子。留之無用,棄之可惜。

當科幻片變成封建宮鬥片,變成無腦情色爽片,創作者似乎想討論很多東西,但最終呈現為早衰的疲憊,以及破罐亂摔的無所謂。