為什麼中美兩國輿論, 同時把矛頭對準了“文科生”?|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-昨天 14:29

[美]諾亞·史密斯|前彭博評論員

西東 (譯)|文化縱橫新媒體

【導讀】2010年,俄裔美國學者、康涅狄格大學教授彼得·圖爾欽曾預測美國將在2020年出現政治不穩的局面,並且預言成真。他認為,美國因人口增長和學歷增加形成“精英過剩”,而這些“過剩精英”成為社會不安因子,因為“他們有才華、有人脈、有時間組織運動,並能清晰地傳播激進思想。”

本文作者、前彭博評論員諾亞·史密斯(Noah Smith)在觀察2021年美國文科生入學數據時,重新想起圖爾欽的“精英生產過剩理論”,並蒐羅多項數據,發現現實與其高度契合。他指出,對於精英階層尤其是文科精英來説,2008年金融危機後的慘淡就業,是他們加入社會政治運動的原因。在過去二十餘年間,美國的文科招生達到頂峯,而找尋“有着豐厚收入、並符合個人興趣的職業”這個期望本身,就包含階級躍升的幻想。

史密斯指出,如果我們將“文科熱”看作衡量經濟樂觀情緒的一個標準,那麼在經濟增長停滯的情況下,年輕人事實上正拋棄文科而轉向更實際的學位。而他提出的建議,也頗為殘酷:**年輕人必須降低期望,因為改善現實非常困難。**而對於整個社會來説,這些過度樂觀、擁有大量文科生的千禧一代,可能很快被Z世代取代,而Z世代的期望很低,幾乎與70、80後X世代的父母持平。

**本文原載作者評論網站Noahpinion,原題為The Elite Overproduction Hypothesis: Did America produce too many frustrated college graduates in the 2000s and 2010s?,由文化縱橫新媒體編譯,**僅代表作者觀點,供諸君參考。

精英生產過剩假説:

美國在過去20年間是否培養了

太多失意的大學生?

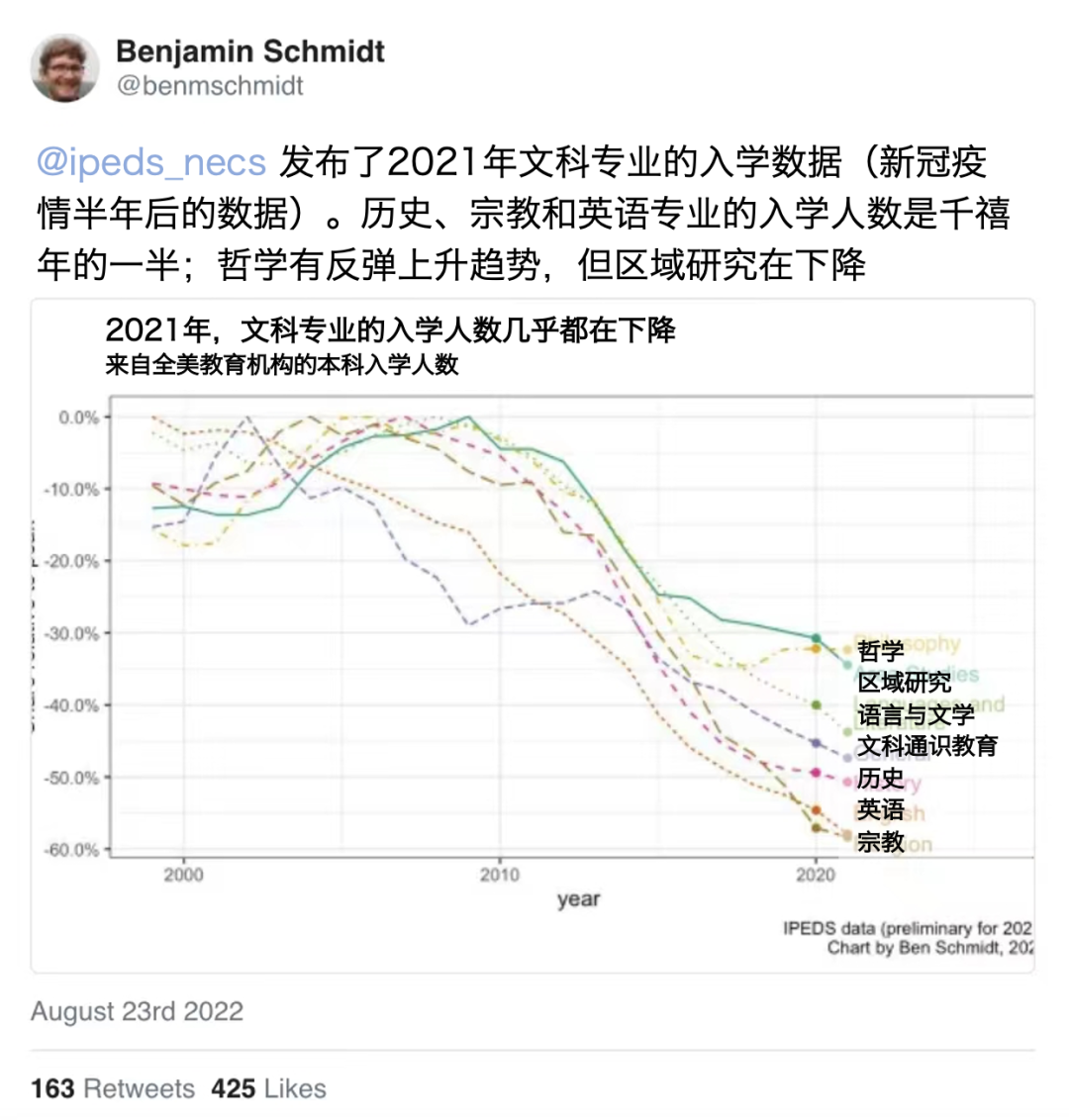

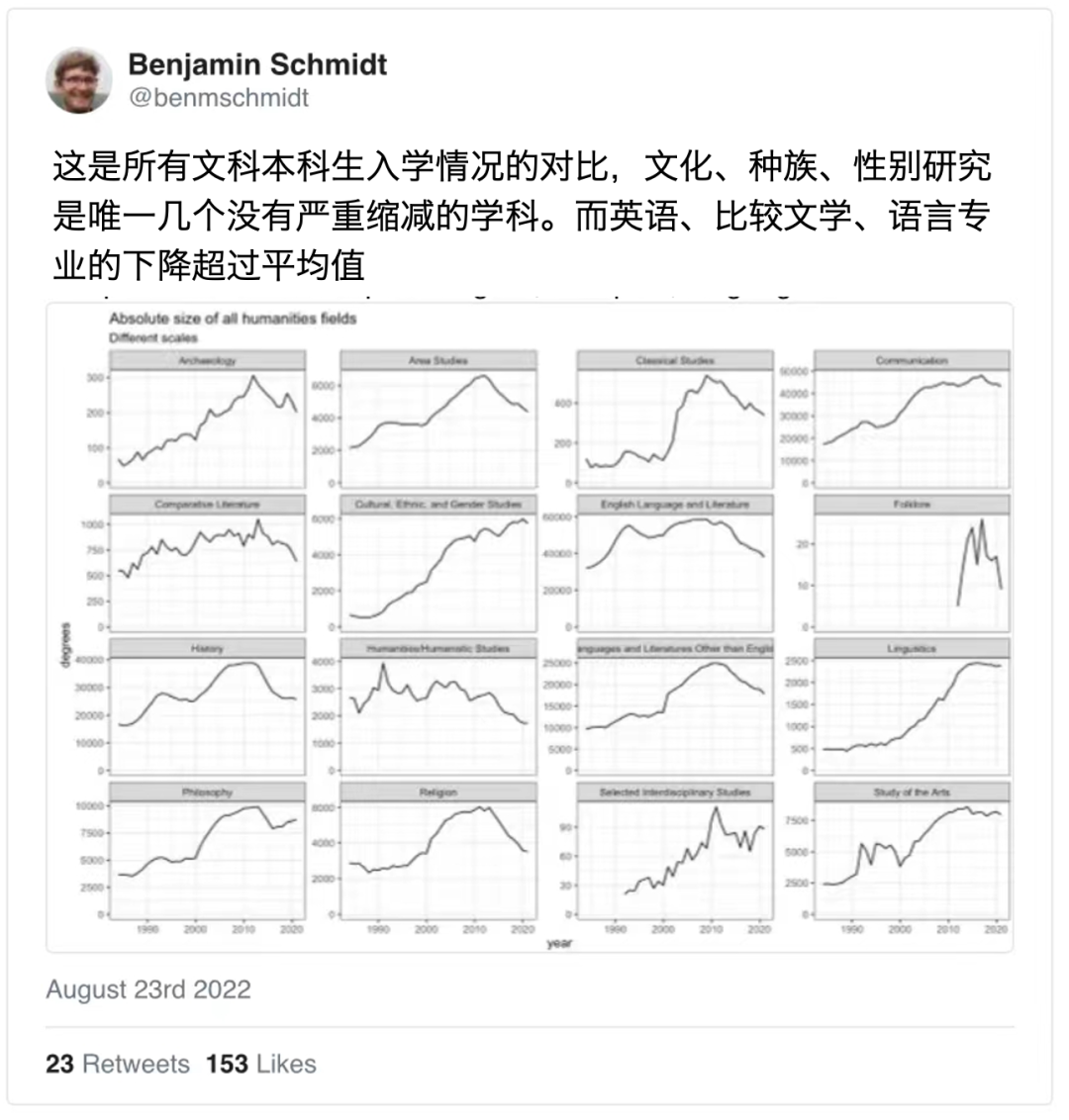

有一項數據令人大開眼界:自2010年以來,美國的文科生比例大幅下降。

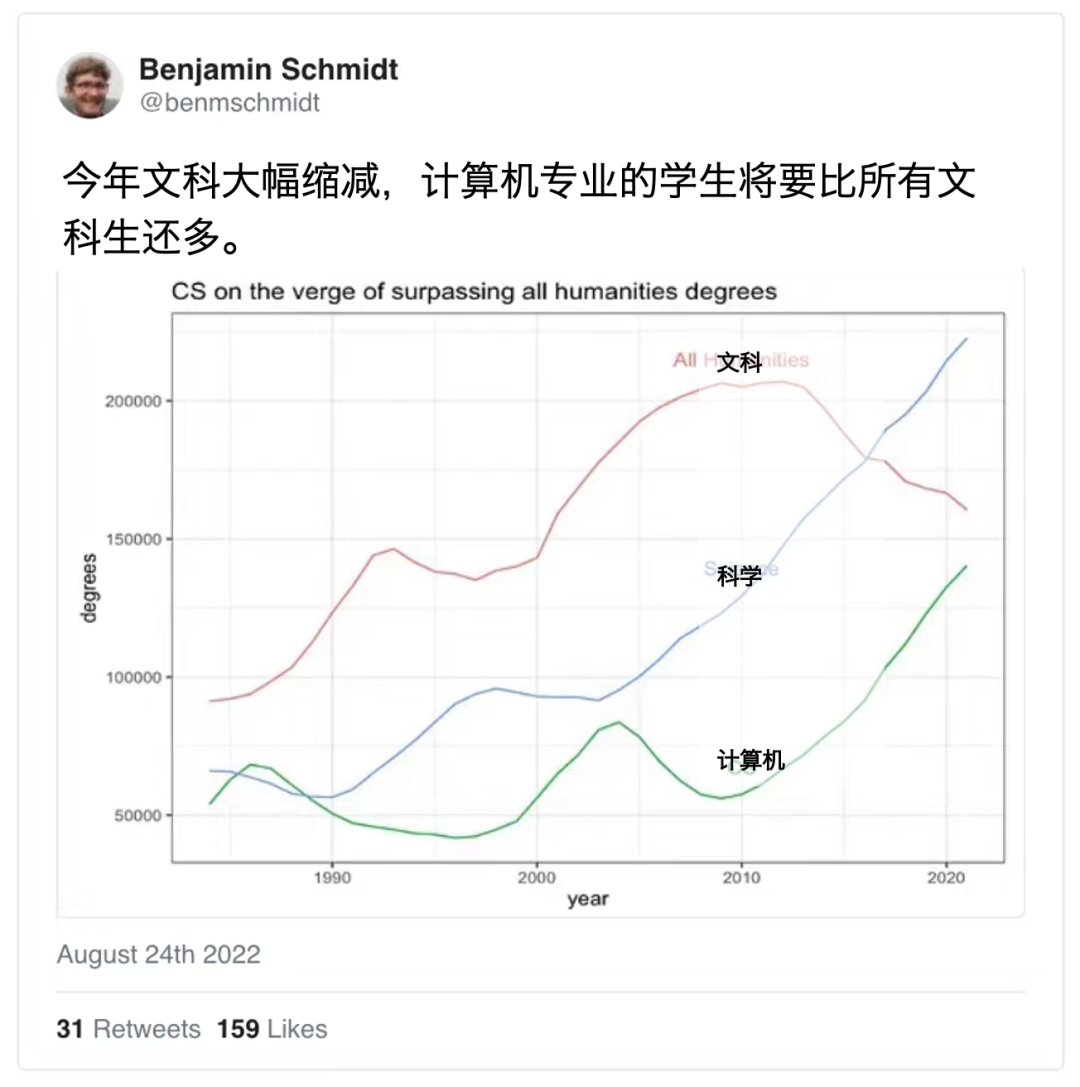

美國東北大學歷史系助理教授本傑明·施密特指出,美國主修計算機的學生幾乎與文科生全部加起來一樣多:

轉變的原因顯而易見:美國大學生希望能夠找到高薪或者有保障的工作,囊括科學、技術、工程、數學的STEM領域,醫療領域,酒店等以工作為中心的專業領域,生源一直在上升。

回顧千禧年至10年代初文科熱,以及美國過去8年的社會動盪,我想到了俄裔美國學者、康涅狄格大學教授彼得·圖爾欽(Peter Turchin)的精英生產過剩理論。他認為美國培養了太多受過高等教育的人,他們對自己在美國社會的地位抱有過高期望,但現實經濟和社會無法滿足這些期望,導致他們轉向左翼政治和“破壞性”的社會行動。如下是圖爾欽理論簡短概述:

“**精英過剩被認作是美國政治局勢緊張的根本原因。**許多受過良好教育的千禧一代要麼失業,要麼就業不足,要麼沒有達到他們期望的高地位。早在疫情爆發之前,特別美國培養出的博士就已過剩,特別是在就業前景黯淡的人文和社科領域。”

圖爾欽的這一論斷頗為生疑:他只關注了勞動力供應,而忽視了勞動力需求。但這個理論至少可以解釋美國最近的一些動盪,特別是左翼政治的復甦。

(本文發表原文截圖)

**********▍**********文科職業的消失

舉個例子,如果你在2006年的美國畢業,手持英語或歷史學位,你能做的事有很多:去法學院繼續進修成為一名律師,從而擁有高薪、有聲望、穩定的工作;你可以去媒體或出版業,滿足去東海岸定居的願望和內心的幾分浪漫色彩;如果你想要的只是智力上的刺激和聲望,你可以嘗試做學術;如果安穩是你的首要目標,你可以成為一名中小學教師或者為政府工作。

雖然不及理科生,但文科生的職業道路在當時仍算豐富,起碼能讓一些年輕人沒有太多顧慮的選擇文科。但自2008年金融危機後,如上列出的每一條道路都變得有些困難。

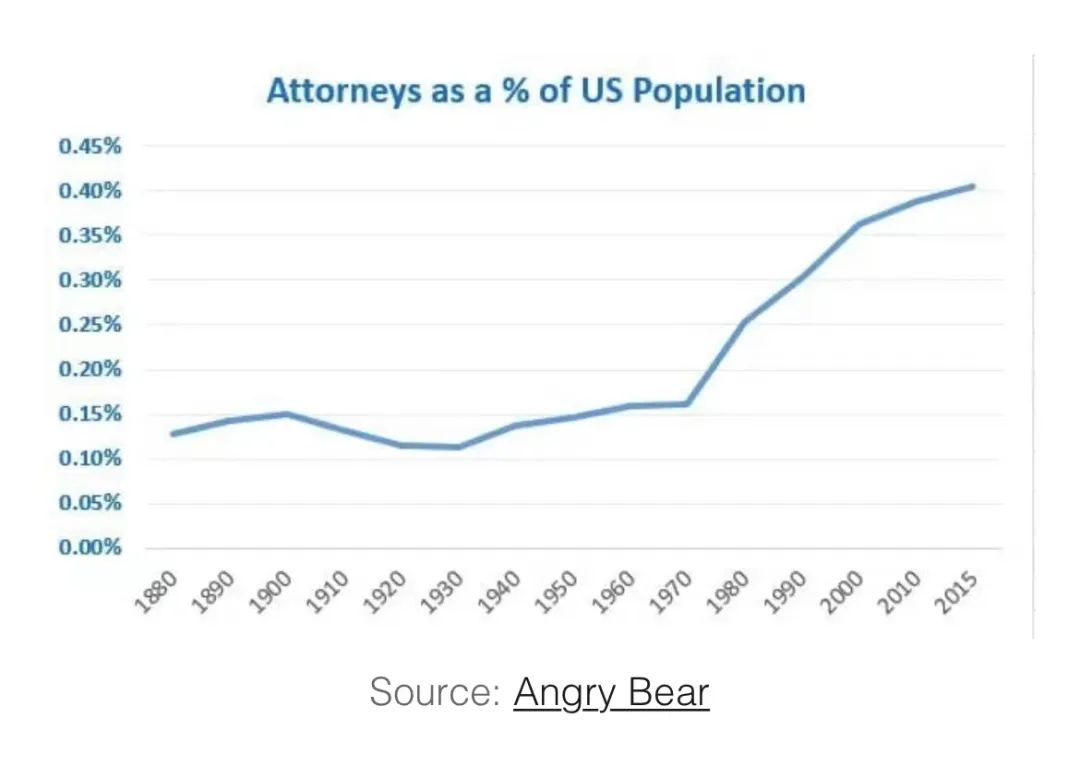

首先從法律行業講起,這是文科生最為主要的一個去處。從1970年左右開始,美國人均律師數激增,但到世紀之交,它已趨於平穩:

正如《大西洋月刊》前高級編輯喬丹·魏斯曼(Jordan Weissmann)所述,2008年的金融危機導致法律行業就業停滯不前,“計費工時”的下降更導致了收入縮減。上法學院的年輕人供過於求,在遭受了市場打擊後,幾年後法學院的入學率也隨之出現崩潰:

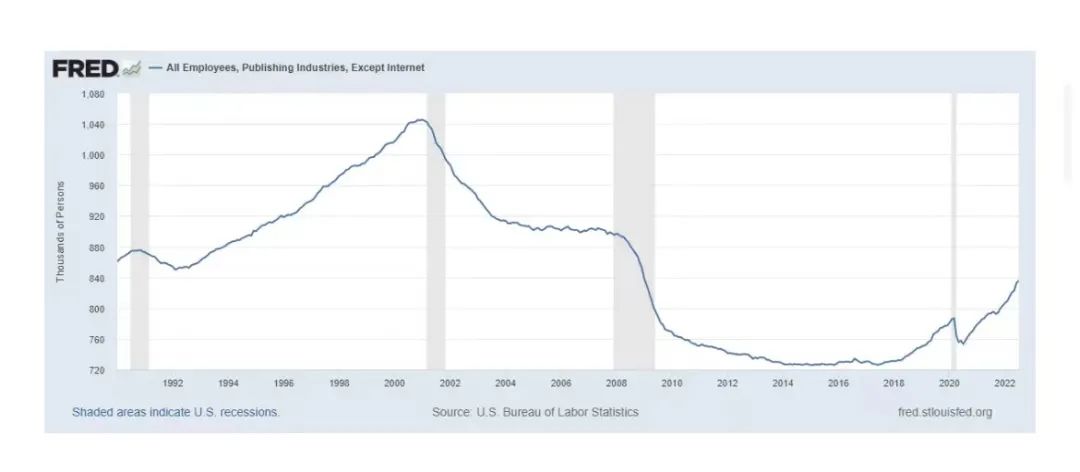

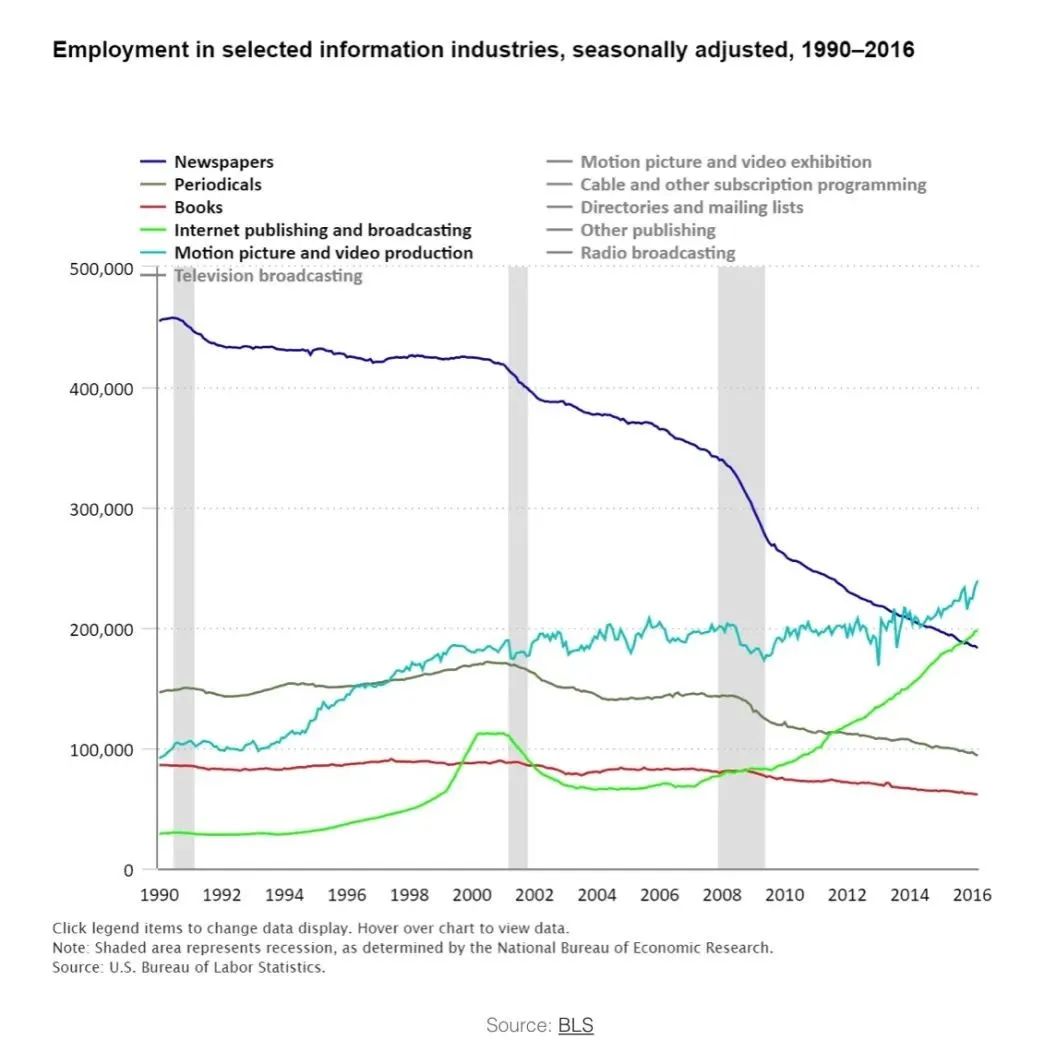

出版業的衰落,不止於康泰納仕等巨頭裁員的軼事。自千禧年起它一直處於衰退狀態,在大蕭條期間更遭受了驟降:

儘管傳統出版業的衰落有一部分歸咎於互聯網的發展,但數字出版的增長量並不能填補傳統新聞、書籍和雜誌下降的缺口:

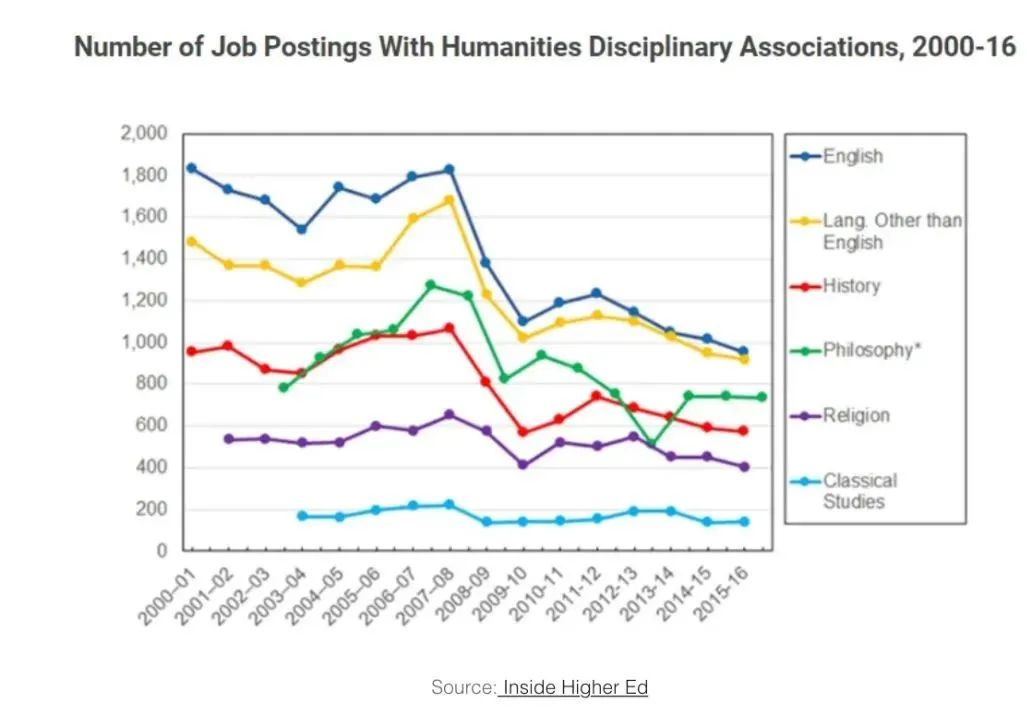

至於學術界,文科終身教授的招聘一直開口很小,但金融危機後它進入了深度下降:

而大學通過僱傭低薪兼職人員來取代部分終身教職節省資金的做法,也無形壓榨了僱傭人員的休息時間,以便更內卷地獲得終身教職。

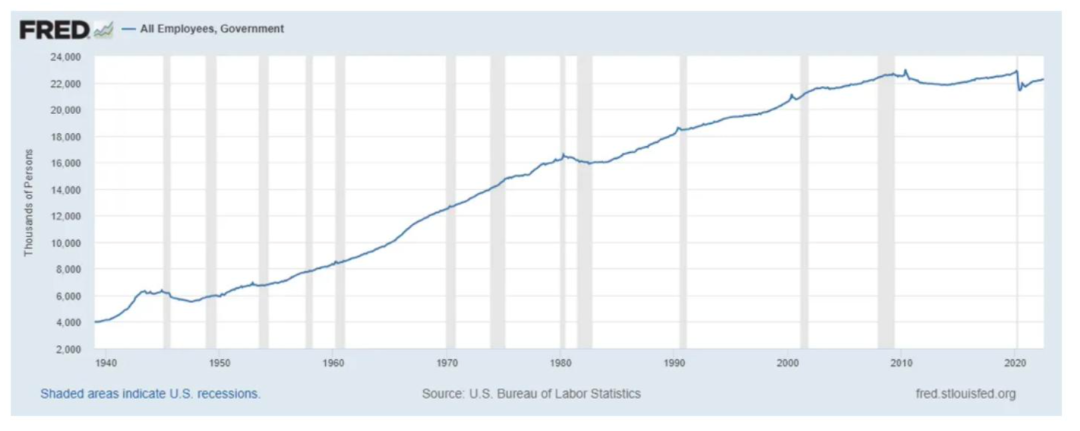

至於公務員的工作,也在大蕭條期間結束繁榮:

同樣的事情也適用於K-12行業,不僅在大蕭條後發展停滯,行業本身也不舒適:

過去20年裏,文科畢業生的傳統職業道路受到了不同程度的影響,但文科報考出現了巨大的繁榮。

精英生產過剩理論認為,這種情況催生了一個易爆的社會環境,並最終在2010年代後期引發了動盪。

**********▍**********被持續外推的期望

精英生產過剩理論,可以追溯到上世紀中葉的“期望值上升的革命”概念:

1960年代,社會學和政治學的研究者認為共產主義為何對第三世界國家有巨大的吸引力,以及在法國、美國、俄羅斯、和墨西哥相繼爆發的社會運動。1969年,詹姆斯·C·戴維斯(James C. Davies)用以上案例來説明他的J曲線假説。這個模型顯示出人們不斷不斷上升的期望、滿意度、與革命性動盪之間的關係。他提出,在人們的預期不斷上漲及滿意度不斷提高時,將發生發生革命拐點,因為期望持續上升而需求得不到滿足,導致與現實之間的差距越來越大,最終讓人無法接受,為人們反抗沒法兑現承諾的社會制度奠定了基礎。

實際上,這個概念至少可以追溯到托克維爾。但為什麼會發生這種情況?儘管社會發展20年後停止了,但至少比20年前要好。那麼我們為什麼會生氣?

在金融界,一些經濟學家在玩弄“外推預期”的概念。**他們認為當一個趨勢持續足夠長的時間,人們會認為這個趨勢背後有着某種結構性的過程,**這種趨勢將無限期地持續下去。對於向上流動、財富快速增長、或者房產穩步升值的人來説,“向好”本應是正常情況。

**但目前的事實證明“向好”並不“正常”——房價企位平穩甚至下跌、收入達到上限、經濟增長停滯不前。**經濟學家邁爾斯·金博爾(Miles Kimball)和羅伯特·威利斯(Robert Willis)將“幸福只是現實和期望之間的差異”的看法正式化。外推預期變得不切實際:除非調整預期,無法持續的增長趨勢終究會讓人們失望。

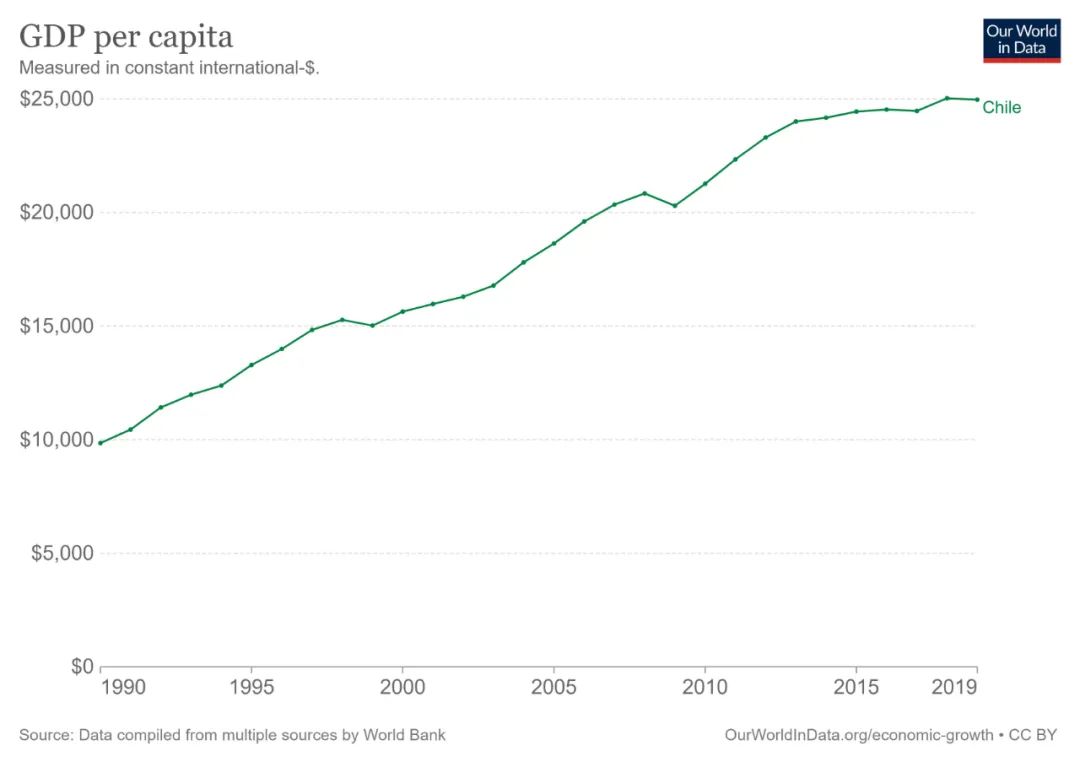

**許多人以此解釋在2019年、2020年在全球大規模爆發的抗議運動。**世界銀行的一些研究人員認為:“[拉丁美洲]爆發的抗議浪潮並非因為條件惡化,而是社會發展的預期太高。人們要求的公平和平等遠遠超出現實。智利的抗議活動最激烈,而它的經濟增長從2010年代中期就持續放緩了:

視線轉回美國,自90年代初強勁的生產率在2005年急劇放緩。房價——中產階級財富的一大決定因素——在2006年趨於穩定,2007年開始下跌。經濟在大蕭條中崩潰了。

對於精英階層,尤其是文科精英,大蕭條之後的幾年是一個特別殘酷的耳光。中低收入的美國人在大蕭條後收入基本停滯,中上層階級收入依然穩步增長。而畢業生會以此判斷自己的階級,並懷揣階級躍升的期望。而這也是過去20年間如此多的年輕人湧入文科的原因:他們期望找到一個有着豐厚收入、並符合個人興趣的職業。

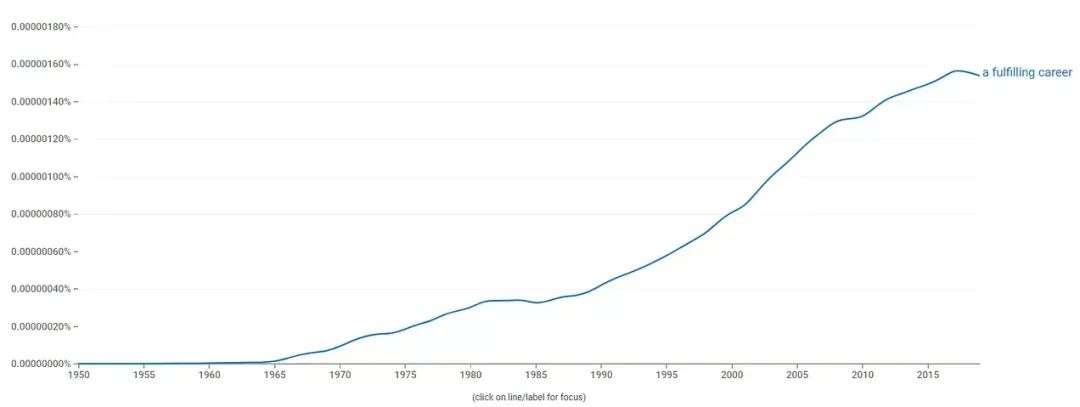

而蒂姆·厄本(Tim Urban)指出,原本“職業”與“個人興趣滿足”並不全然相關,只是近些年越來越緊密地聯繫到了一起:

他有點嘲弄地描繪了受過高等教育的千禧一代的職業期望:

厄本有些刻薄,我不認為人們應該為自己抱有很高期望而被嘲笑。**試想一下現在的文科生,他們在大學裏過着知識分子的生活,讀了數十本書、有着對社會、歷史、和人生意義的深刻想法,並花了很長時間與聰明的人辯論。**而且很多還是家裏第一個上大學的人,揹負着父母過上好生活的期望。而且他們一直被告知,大學是進入社會前20%的入場券。最重要的是,幾乎每個人都告訴他們,他們可以做讓自己感到滿足的工作,做有益於世界的事,做利用到大學知識的事。

**但他們畢業後,沒人再需要新的律師,雜誌和新聞編輯在衰落,大學沒有招聘。他們最好的選擇是進入研究生院“多擲幾年骰子”。**或者進入科技公司做單調乏味的重複性工作。於此同時他們還揹負着還貸壓力,一紙文憑在老家腐爛。他們沒有權利,也沒法傲慢地拒絕這個現實。

所以我認為,這可以解釋美國精英為何在2010年代後期發起社會運動。

**********▍**********美國精英的反抗

文科生的職業生涯在大蕭條後受到的衝擊最大,但實際上美國絕大多數年輕精英們,無論學文還是學理,都受到了波及。十年來的種種民意調查顯示,大學生比高中學歷的同齡人更不快樂,儘管掙到的錢要多一點。

可能正是因為這樣,伯尼·桑德斯的社會運動迅速在全國爆炸。**但這種所謂的“社會主義”運動無法被稱作“無產階級運動”——參與者有很多人是即將成為、或期望在所屬行業內成為管理層的年輕精英。**而這一運動最激烈的兩個訴求是減免學生債務和推廣免費大學。

2018年,在與雅各賓派作家Meagan Day的辯論中,**我指出很少有美國人在經濟上一貧如洗,她反駁説最關鍵的不是貧困,而是“失望感”,**並拿自己兩次無薪實習的經歷加以佐證。而她並不是個例,我見過不少擁有大學學歷的社會主義者和我討論“工人階級”時,其實在指他們自己。

實際上,2010年代末的青年騷亂遠遠超出他們自詡的“社會主義”的範圍。60年代騷亂的很多是城市貧民,而現今的參與者很多受過不同比例的高等教育。他們藉此表達對精英社會停滯發展的不滿。而且如果這些所謂的“精英”崗位停止增長,新一代的向上流動一定會受到老年人的阻礙,基於人口統計數據,他們大多是白人和男性,也就是現在運動被主要攻擊的對象。

**而這些就業不足的精英們在擾亂社會方面具有獨特優勢。**他們有才華、有人脈、有時間組織運動,並能清晰地傳播激進思想。**教育的兩極分化反而使很多沒上大學的人沒法加入這些本屬於他們的“無產階級運動”。**那麼問題來了,聚集了大量受過高等教育的反叛者的社會無疑很危險,我們該如何避免更激烈的震盪發生?

**********▍**********重塑美國年輕精英的期望

簡單的數學告訴我們,我們只有兩種選擇來安撫受過教育的年輕人——努力改善現實,或降低他們期望。

**我首先説,改善現實非常困難,**但美國正在努力。拜登政府的產業政策旨在啓動更快的經濟增長,很多進步人士正在討論一個“富足議程”,來降低美國人的平均生活成本。但是除非出現1990年代的科技繁榮和廉價石油,否則增長的速度仍很緩慢。而且還需要克服許多既得利益者的反對。

**我認為更可行的策略是降低期望,使之更貼近悲觀的現實,我稱之為“期望重塑”。**有人把“文科熱”看作衡量經濟樂觀情緒的一個標準,我們可以看到經濟逐漸悲觀:年輕人拋棄了文科,轉向了更實際的學位。而我不得不指出一點:過度樂觀、擁有大量文科生的千禧一代可能很快被Z世代取代,而Z世代的期望很低,幾乎與70、80後X世代的父母持平。

**政府和大學也必須參與維護穩定。**他們應該縮減學生的債務負擔,避免他們畢業後對工作下太多的賭注。大學也不應被描繪成“淘金場”,也不該與“高智商”簡單地劃上等號。大學更應該做的是提供職業諮詢,讓學生為現實的就業市場做好準備。而政府應該加大職業教育、免費社區大學、學徒制等種種計劃,使工人階級的生活更加體面——進而縮小大學“精英”與非大學同齡人的差距。

當然,重塑期望,只是暫時緩解。我們的後代依然會對自己的未來形成推斷性的期望,但這是未來人該解決的問題。放眼現在,唯有腳踏實地才能平息我們這個年代的紛爭動盪。