王心怡 孟天廣 | 知識政治學:國家治理中的知識生產與調用_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-37分钟前

王心怡 | 清華大學社會科學學院博士研究生

孟天廣 | 清華大學社會科學學院長聘教授、清華大學計算社會科學與國家治理實驗室副主任

本文原載於《探索與爭鳴》2024年第2期

非經註明,文中圖片均來自網絡

王心怡

孟天廣

**引言:**知識政治學的源起與演進

正如丹尼爾·貝爾(Daniel Bell)所言:“如果資本與勞動是工業社會的主要結構特徵,那麼信息和知識則是後工業社會的主要結構特徵。”自20世紀60年代的第三次科技革命發生以來,知識日益成為一種獨立而重要的資源,引發了國際學界對“知識社會”(the Knowledgeable Society)的關注和研究。與之相應,知識社會學、知識經濟學相繼成為完備的新興分支學科,但知識政治學的發展卻相對緩慢。

**事實上,知識一直是政治學研究的核心概念之一。**文藝復興以來,擺脱神學束縛的西方政治思潮對知識與政治關係的思考構成了知識政治學理論成長的根基。其中的傑出代表如培根(Francis Bacon)、孔德(Auguste Comte)、韋伯(Max Weber)、哈貝馬斯(Jürgen Habermas)等,先後提出了知識從屬於政治、知識獨立於政治、知識超越於政治的有關理論。一脈相傳的是,知識政治學在近現代的發展也聚焦於“知識政治化”問題,其立足點是知識相對於政治的關係,與關注科學獨立性與政府監管之平衡的科學知識社會學(Sociology of Scientific Knowledge, SSK)相糾纏,這可能是造成知識政治學學科邊界模糊的一個重要原因。

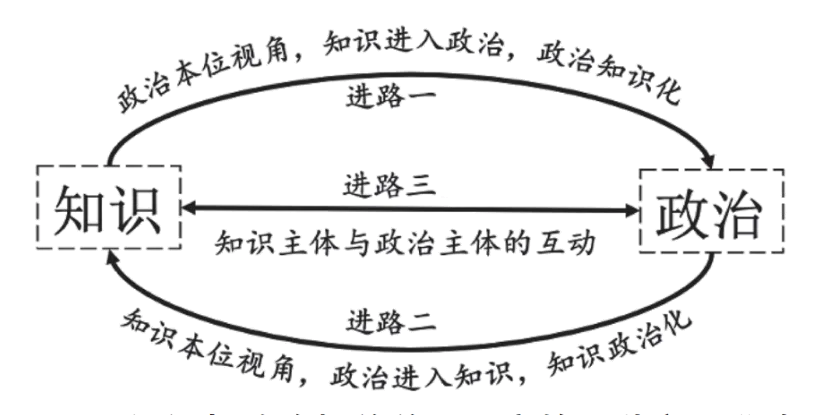

**與“知識政治化”相對應,“政治知識化”卻遊走在知識政治學研究的邊緣。**正如 20 世紀最重要的政治哲學家之一歐克肖特(Michael Oakeshott)所言,“政治要求知識”,“每當我們從事政治活動時,我們不可避免地要求那種知識”。政治活動究竟要求哪種知識?近年來學術界圍繞這個問題,對“政治知識化”展開了大量研究,衍生了一系列關於“專家治國”“技治主義”“決策科學化”等命題的論述。不過,亦有學者認為“政治知識化”是政治科學的學科建設,即政治學是“有關政治事務的知識”,旨在教育政治家、立法者,同時關注與公民參與有關的“政治知識”(political knowledge)和政治教育,限於篇幅,此類廣義的“政治知識化”不在本文討論範圍。在“政治知識化”與“知識政治化”之外,還有一部分研究集中討論知識主體(agent)與政治主體之間的互動關係,但這部分研究往往不將“知識”作為核心概念,散見於反智主義、精英政治、選賢體制等議題的相關論述中。圖1總結了知識與政治之關係研究的三種進路。

圖1 知識與政治相關關係研究的三種主要進路

**伴隨着現代化進程,現代國家治理越來越成為一個追求精細與準確的超大規模複雜工程,各種各樣迅速發展的技術手段為國家治理提供了新方法、新能力,隨之而來的是數字時代知識政治現象的興起與凸顯。**以鄭州“7·20”特大暴雨的應對為例,面對動態的災害情景,尤其需要即時信息的大量匯聚以修正和完善應急管理方案,這就要求地方政府一方面有能力汲取這些信息以轉化為治理所需的知識,另一方面還要擁有關於如何準確理解這些信息的知識,信息汲取能力與信息理解能力是知識政治的兩個面向。而當地領導“主觀上認為北方的雨不會太大”,對風險的具體點位、表現形式、發展趨勢都缺乏必要的知識,是此次暴雨從自然風險轉化為社會風險的一個重要因素。

**概言之,數字時代的國家治理比任何時代都需要知識政治學的理論視角。**不少學者將“知識”視為如今國家治理的必要資源之一,並發展出“知識治理”(knowledge governance)、“知識民主”(knowledge democracy)等概念。可以説,在治理的視角下,政策制定就是一個從“知識”到“共識”的過程,有賴於不同主體的知識貢獻、基於信任的知識互動與國家調節的知識配置結構。然而,知識在國家治理過程中究竟如何被意識、被生產、被調用,不同的政治理論又如何理解知識的治理意涵,仍然是當下政治學研究的薄弱領域。尤其隨着數字時代的知識政治現象不斷更新並複雜化,知識在政治過程中的角色與作用都相應擴大。在此背景下,**本文探究的核心目標在於揭示國家治理過程中知識是如何被生產和調用的,並且基於知識政治實踐的既有發展,前瞻性地探討數字時代的知識生產與調用。**因此,本文將首先從政治學視角釐清治理視野中知識的概念、研究進展與不足;然後從生產主體與生產過程出發,探討不同的知識類型及其特徵差異;從調用目的與調用情境出發,總結知識調用的幾種邏輯;最後為數字時代日益豐富的知識現象提供一個知識政治學的研究視角。

**政治學視野中的“知識”:**範疇界定與研究現狀評述

(一)範疇界定

**“知識”在不同的學術傳統中均有豐富討論,現有的政治學文獻對知識的界定主要受到經濟學與社會學的影響。**經濟學家哈耶克(Friedrich Hayek)認為幾乎所有人都具備知識,而市場可以使分散的知識得到最優配置,許多學者從這一角度論證為什麼民主社會必然勝過等級制政府,“分散的知識”成為許多學者倡導在治理過程中收集“民意”的理論基礎。知識社會學的代表人物福柯(Michel Foucault)所提出的“知識—權力”連帶關係也深刻影響着政治學,他認為“不相應地建構一種知識領域就不可能有權力關係”,並從邊沁(Jeremy Bentham)的全景敞視監獄出發,視可見性(visible)為權力的來源,由此興起了大量基於監控國家的知識學説。

福柯意義上的國家知識是知識政治學與信息政治學的交叉領域,例如歐樹軍基於福柯的相關著述,提出國家認證能力包括汲取有關社會經濟事務等五個方面的信息,從而形成認證知識。**總體來説,辨析知識與信息仍是目前國內外學界一項未竟的工作。**一項邀請來自16個國家的45位信息科學專家給出D-I-K(數據、信息、知識)定義的研究顯示,儘管人們對於具體概念莫衷一是,但大部分人認為數據和信息是客觀的,而知識是主觀的;黃璜認為“信息比數據和知識更為基本”,“知識來源於信息,且是信息的子集”;孟天廣區分了現代國家的兩種信息能力,一是破解信息稀缺、信息不對稱、信息碎片化難題的信息汲取能力,二是破解信息過載、信息加總、信息提純難題的信息處理能力。在這個意義上,本文認為並非所有的信息都是知識,但對信息的提煉可以產生知識,信息處理能力是知識生產的基礎。

**在辨析知識與信息的理論基礎上,本文認為治理中的知識是那些與公共治理過程緊密銜接,作為不被懷疑的預設成為治理過程中進一步思考與行動基礎的系統性的認識或對信息的提煉。**也正是因此,自然科學中許多旨在拓展人類認知邊界的前沿技術知識可能都不是本文所論及的治理中的知識,它還同時應當具備公共治理的價值指向性。

(二)研究現狀:進展與不足

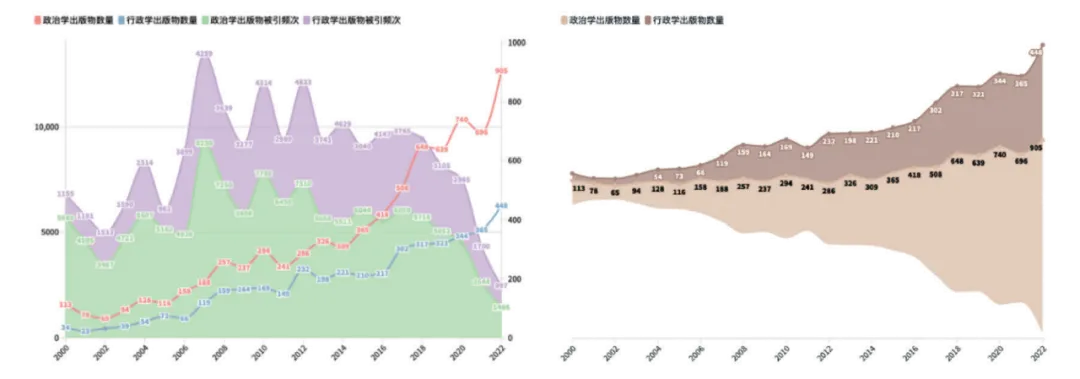

顯而易見的是,在國家治理越來越緊密地與知識相聯繫的背景下,政治學研究也越來越多地關注“知識”(見圖2)。那麼,在知識重要性越來越凸顯的知識社會,政治學究竟關注的是何種“知識”?有哪些主要研究議題?我們藉助知識圖譜分析來對這一研究現狀進行初探。本文通過WOS軟件對收錄在Web of Science與中國學術期刊網絡出版總庫(CNKI)上的相關文章進行統計分析,初步探索了與“知識”相關的中外文研究的熱點議題,分析結果如圖3、圖4 所示。

圖2 與知識相關的政治學外文出版物數量與引用頻次分佈

數據來源:Web of Science核心合集。主題=The Knowledge,研究方向=Political Science,出版年=2000—2022,共檢索出7809條文獻,總被引頻次126471;研究方向=Public Administration,出版年=2000—2022,共檢索出4245條文獻,總被引頻次67973。

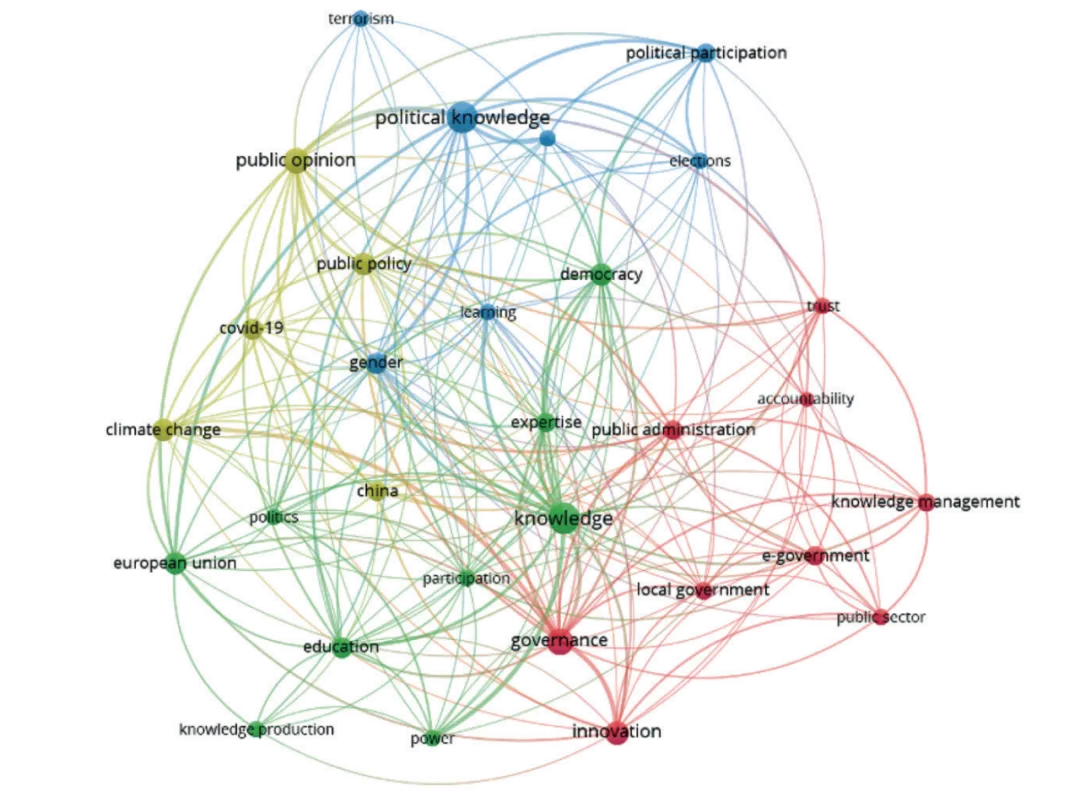

圖3 與知識相關的政治學外文出版物的關鍵詞聚類分析

數據來源:Web of Science核心合集。主題=The Knowledge,研究方向=Political Science/Public Administration,出版日期截至2023年6月2日,共檢索出12054條文獻,關鍵詞最低頻次=49,得到滿足條件的關鍵詞30個。

文獻計量分析顯示,外文研究集中關注政治知識與政黨偏好、意識形態、社會觀點極化等問題的關係,但此處所談論的政治知識主要是人們所擁有的關於政治事務的知識,不屬於本文關注的知識範疇。此外,大量文獻探討了由專家網絡構成的認知共同體(epistemic community)在氣候治理、疫病防治、司法決策等全球治理議題上的作用,以及專家政治對民主的影響等議題。

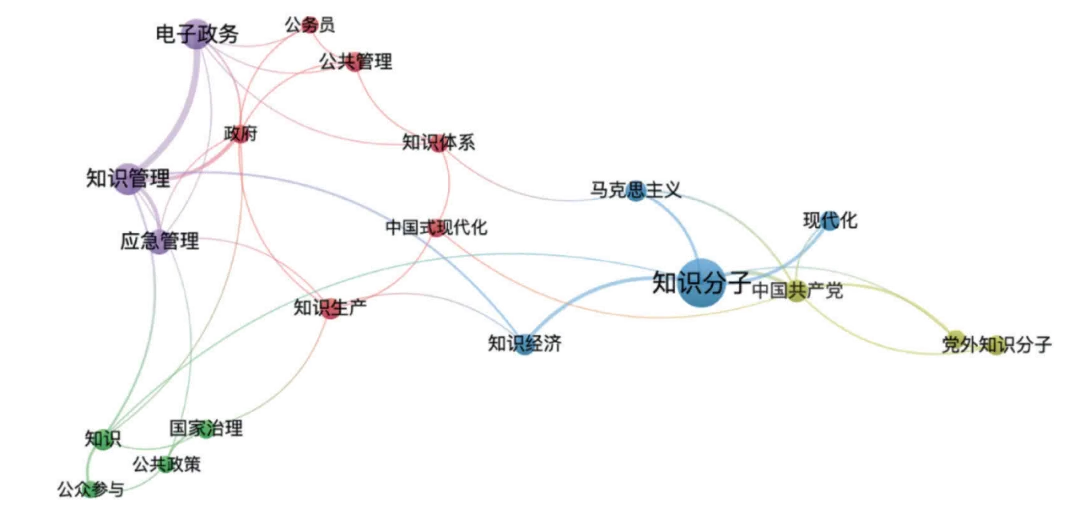

圖4 與知識相關的政治學中文出版物的關鍵詞聚類分析

數據來源:中國學術期刊網絡出版總庫(CNKI),文獻來源類別同時為CSSCI來源期刊和北大核心期刊。主題為知識,學科類別為中國政治與國際政治或行政學及國家行政管理,出版日期截至2024年2月14日,共檢索出5012條文獻,選取出現頻次最高的20個關鍵詞進行分析。

**中文發表中與“知識”相關的討論有相當大的比重集中於知識分子研究,屬於前文所總結的第三種研究進路,即對於“知識主體”與“政治主體”關係的討論。**除此之外,亦有學者關注基於數字技術的政府知識管理。其他兩個發展狀態較為活躍的議題是知識在應急管理中的應用與地方性知識在公共治理中的應用。

**以上文獻計量分析僅展示了那些明確以“知識”作為關鍵詞的研究分佈情況,事實上仍有許多應當納入知識政治學議題範疇的研究進展未在圖2、圖3和圖4中呈現。**羅素(Bertrand Russell)對於知識的定義問題有深刻見解,他認為知識研究的困難恰恰在於我們往往使用“信念”“真理”“知覺”等日常用語來指代“知識”,而這些日常用語自身即是意義含混的,且難以用準確的表述替代。因此,有關治理中知識生產與調用的大量討論散落在不同表述的文獻之中,本文在此以知識政治學範疇內各議題的發展過程為脈絡進行述評。

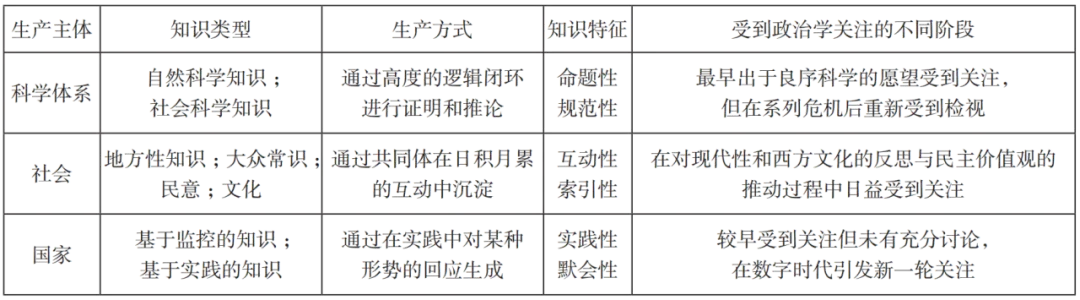

**總結而言,不同主體所生產的知識進入政治學討論的階段有較為清晰的差別。**最早受到關注的應當是科學體系所生產的知識。毫無疑問,科學家是最早作為真理的代言人出現在治理想象中的。第一份科學政策報告出現在培根的虛構作品《新大西島》中,船員驚訝於當地政府的“聰明”,並發現這裏有一個由研究者組成的“所羅門宮”,其公道又正派的成員負責探尋“原因以及事物內部的隱秘運動的知識”。培根關於良序科學的精英主義看法極大地鼓舞了包括英國在內的發達國家建立開展這種科學活動的組織機構。對科學知識的大量應用與現代國家試圖實現長期性的治理目標相關,政府通過制度化地吸納科學研究者來面對複雜、動態且分散的治理需求。可以説,政策制定必須建立在被科學證明的知識基礎上已經成為人們長期以來的共識。

**然而,隨着瘋牛病等事件的衝擊,人們開始反思公共決策中的知識來源,專家介入治理時的責任性(accountability)受到質疑,社會大眾開始用自己的知識反抗科學知識對決策過程的壟斷。**基於對社會知識的重視,知識民主論(knowledge democracy)在20世紀90年代應運而生,強調專家與公眾平等參與政策過程,啓發我們確定性不再是知識生產的唯一目標,知識是否能平等地服務所有人也極為重要。大眾不再被預設為愚昧的行為者,人們有權力也有能力為與自己息息相關的決策貢獻知識。

**而對國家知識的討論雖早已有之,但其在大數據時代獲得的關注毫無疑問是前所未有的。**斯考切波(Theda Skocpol)等人提出“國家行動的知識”,在她們看來,國家干預社會的基礎是有關社會結構和過程的知識,因此“統計學”“治安學”都是應對治理需求而產生的學科。如今,隨着信息社會的快速發展,國家有能力生產更多關於治理對象的知識,從而實現精準治理。數字政府等各種平台建設也為國家管理自身的實踐性知識提供了技術基礎,許多地方政府將建設自身的知識庫列為發展目標。

斯考切波(Theda Skocpol)

**從政治學對知識討論的進展來看,不同知識先後受到關注的浪潮為我們揭示了實現基於知識的治理的價值基礎與物質基礎。**即一方面要避免用單一標準評價知識,在治理的過程中要儘可能多地“喚醒”不同主體參與決策,這本身也是治理理念的價值所在;另一方面,在治理中調用知識的途徑和方式深受外在技術條件的影響,這是因為知識是一個與個體思維高度相關的存在,究竟如何將知識遷移、傳遞至決策權密集的地方,實現知識與權力的匹配,既是一個由來已久的問題,又仍未得到恰如其分的回答。

基於文獻計量分析的呈現與對各議題發展脈絡的梳理,**本文認為目前政治學對“知識”相關討論的不足主要體現在兩個方面。**第一是未能呈現具有學科自覺的議題統合,對不同知識投以關注的時序性導致各子議題分別形成了具有一定邊界的學科進路,如決策科學化的文獻偏重對科學知識的討論、鄉村治理等文獻偏重對地方性知識的討論,而知識政治學缺乏對不同的知識議題加以整體性考慮的學科自覺,對治理中的知識從何而來這一重要議題缺乏回應能力,對治理中存在的主要知識類型及其異質性缺乏基本的學科共識。第二是對於國家治理中知識調用的有關理論發展偏重於實踐方案而非政治邏輯,如各種關於智庫體系建設、專家諮詢制度、社會協商模式的討論,而對於國家為什麼要調用知識這一本源性問題缺乏探討,這使得在諸多技術性操作方案背後,往往指向的是通過引入知識來降低不確定性這一種邏輯,掩蓋了實際存在的多種邏輯類型。因此,本文將從知識的生產與調用兩個方面進行理論探討,以期為知識政治學的發展形成具有啓發性的補充。

治理中的知識生產:基於生產主體與過程的分析

**由於知識高度依賴個體思維的這一特性,對於知識超越性與個體性的討論是以知識作為核心概念的研究進路無法迴避的議題。**既有的知識政治學研究更注重對超越性知識(以科學體系生產的知識為代表)與政治之間關係的討論,對於個體性的知識缺少關照,這源於知識政治學的發展深受理性主義的影響,即認為存在一種有極大通約性的知識能夠應用於所有國家或地方的治理場景。

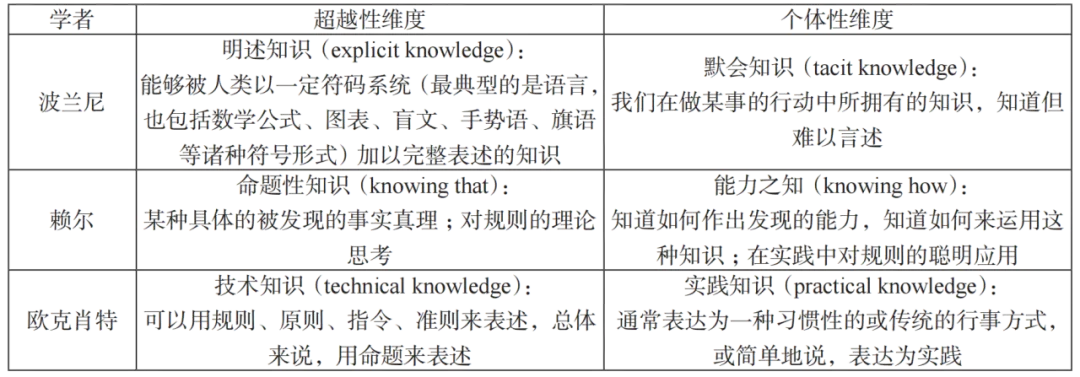

波蘭尼(Michael Polanyi)反駁了傳統的以主客觀相分離為基礎的知識觀,他認為知識具有默會的成分,在一定程度上不可言傳,因此知識有其個人性的方面。在此基礎上,波蘭尼將知識分為明述知識(explicit knowledge)與默會知識(tacit knowledge),明述知識是那些能夠通過符號、公式、文字表達的知識,而默會知識是那些在行動中擁有的、無法明確用語言表述的知識。賴爾(Gilbert Ryle)、歐克肖特也有與波蘭尼相似的討論,表1對這三種知識分類與界定進行了總結。

表1 波蘭尼、賴爾與歐克肖特的知識分類與界定

**地方性知識(local knowledge)是“知識個體化”的另一極端,甚至認為所有知識都是“地方性”的,根本不存在超越性的通用知識。**格爾茨(Clifford Geertz)在文化人類學視角下提出地方性知識,將其作為西方知識、現代性知識的參照,也因此格爾茨的地方性知識與“當地人”緊密結合。斯科特(James Scott)被視作格爾茨地方性知識概念的一個重要發展者,他將這個概念作為極端現代主義理性的對立面,用於分析那些精緻的國家規劃是如何受到地方性知識的侵蝕淪為失敗的歷史景觀。

圖 5 展示了個體知識、地方性知識等理論要素在超越性與個體性這一座標軸上的相對分佈。在這些既有理論的基礎上,本文認為在主要受到關注的科學體系之外,治理中的知識生產主體還包括國家與社會。

圖5 知識分類的超越性和個體性維度

(一)科學體系的知識生產

科學體系生產的知識在現有文獻的表述中主要有兩種相關概念,分別是自然科學知識與社會(科學)知識,儘管社會科學家與自然科學家一樣都是政策制定所需要的知識生產者,但政治學與行政學中關於決策科學化的文獻仍然主要關注自然科學知識,與社會科學知識相關的政策制定主要在社會政策研究中進行討論,其中的一個重要著述是魯施邁耶(Dietrich Rueschemeyer)和斯考切波在 1995 年編纂的論文集《國家、社會知識和現代社會政策的起源》,對社會(科學)知識(social knowledge)進行了較為系統的討論和界定。

**狹義的科學一般指自然科學,而廣義的科學則包含一切由科學體系生產的系統化的知識。這些知識有兩個重要的特徵,即命題性與規範性。**科學知識的命題性體現在其生產過程往往追求高度的邏輯閉環與確定性,概念與命題是其構成的基本單元。與此同時,這種知識還具有高度的規範性,可以被精確制定,從而能夠“被精心學習”,以此與那種不依靠反思所生成的實踐知識相區分。這也是儘管現代社會高度依賴科學知識進行發展,科學家仍然不能完全取代公共管理者而走向技治主義的一個原因,現實的治理過程總是充滿着諸善之爭與權宜之計。

(二)社會的知識生產

**社會生產的知識總體來説可以歸納為兩種類型,分別是與哈耶克的“分散知識”概念類似的“大眾常識”或“民意”,還有社會學與人類學研究所關注的“文化”或“地方性知識”。**第一類“大眾常識”“民意”主要與國家相對照,在公共意見、政策過程等文獻中大量出現,比如利奇(Melissa Leach)等認為,一直以來,科學知識社會學更加關注科學知識,對民眾所擁有的“常民知識”(lay knowledge)缺少重視。許多研究者將“民意”視作治理中所必需的知識,王禮鑫等認為在知識視角下,議程設定就是一個把公眾注意力轉化為政府注意力的過程。第二類“地方性知識”“文化”與現代主義相對照,主要在鄉村治理或邊緣地區治理相關文獻中出現。文化被認為是一種區別於自有知識的共有知識(shared knowledge),是指在一個特定環境中,互相聯結的個體所共享的一套理解或期望,與布迪厄(Pierre Bourdieu)的“慣習”概念、吉登斯(Anthony Giddens)的“實踐意識知識”、福柯的“思想系統”意義相似。在這個意義上,社會生產的知識往往被表述為“文化”。

哈耶克(Friedrich August von Hayek)

社會所生產的知識與科學知識形成鮮明對比,其主要特徵是互動性、索引性。“文化”作為一種由意義模式(patterns of meaning)構成的概念系統,其形成有賴於人們不斷的互動,在這一過程中他們發展了有關生活的知識。這種基於互動的生產方式使得社會所生產的知識往往擁有豐富的“索引”。“索引”這一概念來自常人方法學,這一理論認為我們的日常生活是一艘“無底的船”,即便是最日常的對話背後也有豐富的索引,而不瞭解這些索引的人則無法領會。由於社會所生產的知識具備這樣的特徵,因而在治理實踐中調用社會知識的嘗試總是與“本地人”緊密結合,如有研究發現中國林改政策在基層執行中十分依賴村民運用地方性知識發展的“一村一策”。

(三)國家的知識生產

**國家生產的知識總體上可以分為兩種研究進路,分別是邊沁、福柯和吉登斯意義上基於監控意圖生產的國家“知識”,還有韋伯意義上現代官僚體系在其日積月累的運轉中所生產的基於實踐的知識。**邊沁、福柯和吉登斯意義上的國家“知識”都與監控緊密相連。邊沁認為知識源於對象性的“看”,自然科學就是因為不斷進步的“看”而掌握了事物的規律。福柯提出可見性(visible)構成了權力,通過“維持他們的徹底可見狀態,在他們周圍形成一種觀察和記錄機器,建立一套關於他們的知識並不斷積累和集中這種知識時,監獄已經在法律機構之外形成了”。吉登斯進一步認為監控分為兩種,一種是積累“業經整理的信息”,用於管理個人的活動,也即“人口活動的文檔化”;另一種是“居於權威位置的個人對另一些個人的活動實施直接的監管”,也即“強化的警察治安” ,而福柯所描述的“訓誡權力”主要依賴於第一種。

福柯早年的“紀律社會”(disciplinary society)是對監控進行批判的集大成之理論, 同時期的“監控社會”(surveillance society)和奧威爾的有關著作都對“監控”秉持警惕的立場, 但晚年的福柯卻進行了自我批判,他認為監控是現代國家實現以人口為對象的治理所必不可少的“治理術”(governmentality)的一環。例如,福利國家的基礎就是對窮人的監控。由此,各種學科如臨牀醫學、精神病學、兒童心理學都得到了合理化,“discipline”兼有“紀律”與“學科”的雙重含義, 國家對疫病的治理開始以“常態”(normality)為目標(而不是無人染病),追求統計上的均值,統計學(statistics)即是國家(state)的學問。尤其在“9·11”事件之後,反恐戰爭使得美國政府有機會大規模擴張如國家安全局等機構的權力,並大規模鋪設CCTV監控系統。在此之後,被學術界稱為“監控國家”(surveillance state)的國家治理新形態便形成了。在“監控國家”中,政府利用監控對數據進行收集、整理和分析,以確定和解決治理問題。

福柯(Michel Foucault)

**除了“監控型知識”這一進路外,還有許多研究關注在實踐中日積月累形成的經驗知識。**英國著名韋伯研究專家戴維·畢瑟姆(David Beetham)認為,公共部門的知識主要包括專業知識和公務知識。前者由專業訓練可以獲得,即“技術”知識;後者是與官員從事工作密切相關的具體信息。熊躍根認為韋伯的社會政策思想包含明顯的實踐動機,但“掌握一個國家的社會狀況的客觀知識,是獲得正確的實踐知識的前提”,此處客觀知識與福柯意義上的國家知識相對應。聚焦中國政治,改革試點、政策實驗、創新示範這一類實踐探索都是中國公共部門的知識生產途徑, 許多對中國的研究都強調中國共產黨依賴“經驗”進行國家治理。

**國家的知識生產與政治過程緊密結合,正如歐克肖特所言,“政治是一種對話,而不是一個論證”, 這就與科學體系所生產的依賴論證的命題性知識相區分,也是在政治過程之外的社會大眾所難以形成的。**政治首先關係到對某種政治形勢作出回應,是一種實踐活動, 因此其生產的知識也具有實踐性。除此之外,默會性也是國家生產的知識的一個重要特徵。行動者在日常活動中所儲存的那些模糊的、不連貫的習慣性知識被以舒茨為代表的學者稱作“庫存知識”(the stock of knowledge), 是默會知識研究的一個重要流派。這種特徵使得對國家知識的儲存、整合與調用往往難以脱離與具體流程緊密結合的“人”,國家的知識很難像科學體系的知識那樣被清晰地記述和傳遞,其知識系統有一定的封閉性。以我國對口支援的省份合作為例,常有欠發達地區派出幹部去發達地區掛職學習的實踐, 這是因為公務活動中充滿了那些默會性的知識,有賴於親身的實踐。表2對以上討論進行了總結。

表2 治理中的知識生產:基於主體的對比

治理中的知識調用邏輯:一個類型學探究

**知識是現代國家治理中一個不可或缺的要素,但知識並不總是暢通無阻地進入治理過程,施治者是否接受知識、接受誰的知識、以什麼方式接受知識都非必然。**以 COVID-19 的治理為例,最初各國衞生專家針對口罩是否能有效防禦病毒意見不一,直到 2020 年 4 月,許多西方國家對佩戴口罩的態度才發生變化, 這正是一個知識在治理中受到其所處文化再建構的典型案例。從這個意義來説,闡明在國家治理中進行知識調用的邏輯是釐清知識政治學分析視角不可或缺的一步。

柏拉圖堅信一部分人因為其擁有的知識而優於另一部分人, 大眾往往被認為在參與決策時缺少理性。然而,以韋恩(Brain Wynne)為代表的學者基於公眾常識開展積極公民身份研究,他認為與專家知識相比,儘管公眾所生產的知識總是不連貫、不清晰的,但應當被視作與專家判斷同樣重要且富有理性。尤其在那些涉及公民切身處境的決策上,大眾往往比國家更知道應該提供何種服務。以公民在知識政治中角色的演變為例,可以看到對於知識的調用主要有兩種考慮:一種是出於正當性的調用,即基於人人在理性上有別但在德性上相同的假設, 賦予公民程序上的參與權,將“民意”這種知識類型納入治理過程;另一種則是出於理性邏輯的調用,即在核心的知識問題上賦予公民同等的地位,使公民從“民主的代表”跨越為“認知的代表”(cognitive representation)。

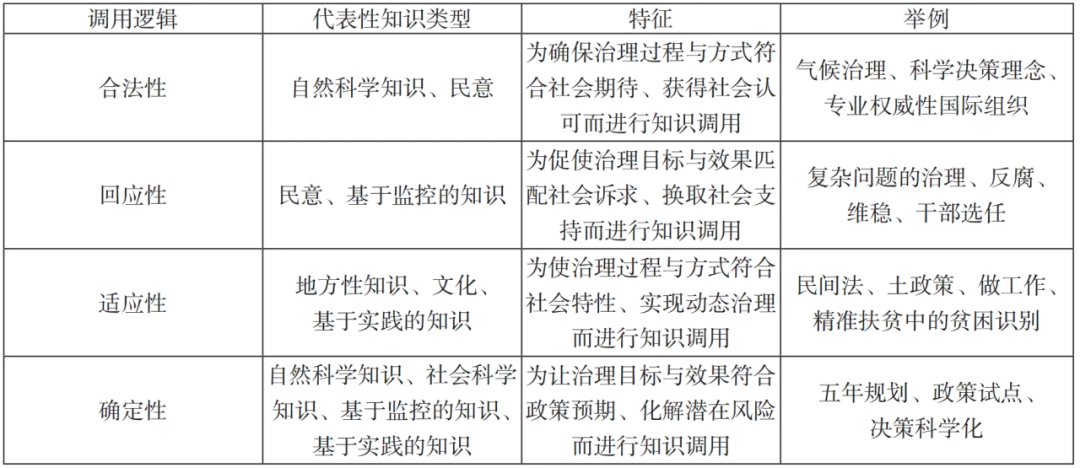

**治理情境或場域差異同樣塑造着調用邏輯的區別。****綜合性與專門性這一對概念在立法研究中應用豐富。**綜合性立法一般是一個領域的基本法,其作用是統攝該領域的各種體制機制;專門性立法則是根據特定子領域的特點,規範各種具體事項。與之相似,本文所述及的綜合性情境主要是那些旨在統籌安排該領域的各項工作的治理情境,其決策能夠為專門性情境的治理實踐提供基礎性銜接與綱領性指引,改善的主要是治理過程與方式;而專門性情境是指就特定範圍或層次的治理需求展開知識調用,重在加強對特定方面的促進,改善的主要是治理目標和效果。綜合性與專門性當然是相對而言的,但綜合性情境的治理任務相較專門性情境往往較為宏觀。基於調用目的與調用情境的劃分,我們可以將治理中進行知識調用的邏輯概括為合法性邏輯、回應性邏輯、適應性邏輯與確定性邏輯這四種,如表3所示。

表3 知識調用邏輯的類型學

(一)合法性邏輯

**合法性邏輯是在綜合性情境下出於正當性目的進行知識調用的治理模式。**該模式是指為了確保治理過程與方式符合社會期待、獲得社會認可而進行知識調用的一種邏輯,在這種邏輯下被調用的代表性知識類型是自然科學知識與民意。隨着科學決策逐漸成為一種價值取向,專家論證已經成為增強特定政策合法性的一種符號性機制。基於合法性邏輯調用科學知識的治理案例屢見不鮮。在現代政府的治理轉型中,出於對擴大化的責任性(accountability)的回應,科學知識甚至在許多需要合法性的環節取代政治標準,例如 1995 年法國在太平洋恢復核試驗時以“專家一致同意”作為決策的權威來源,而瘋牛病事件中“專家尚未得出結論”也成為歐盟推遲決定的最終理由。

**當然,自然科學知識的這種合法性功用還製造了國家間、羣體間知識不對稱。**南北方國家之間的知識不對稱還使得歐美國家往往無視南方國家的地方性知識,以自身霸權塑造南方國家公眾對問題的理解, 形成了在多項全球治理事務中的“議程霸權”。比如 20 世紀以來美國對艾滋病的重視影響了安理會決策,但直到今天非洲還在探索“艾滋病與國家安全之間究竟有什麼關係”。對於“民意”這種知識調用的討論集中出現在基層治理中,強調治理要摒棄精英主義的行動者立場, “找回居民”。對知識的依賴形式被視作管理型政府和服務型政府的根本差別,前者是知識的服從,後者是共識的選擇, 包容性治理的核心就是正視公眾的知識生產主體地位。由於民意的這種功用,協商民主往往成為提升政策合法性的重要途徑。例如,2005—2009年,温嶺市澤國鎮通過召開會議來決定基礎設施建設項目優先次序的做法受到廣泛關注,“澤國實驗”被認為是具有代表性的以引入民意來提升政策合法性的典型案例。

“澤國實驗”中,民眾代表手拿被選號,領取民意代表證等材料

(二)回應性邏輯

**回應性邏輯是在專門性情境下出於正當性目的進行知識調用的治理模式。**該模式是指為了促使治理目標與效果匹配社會偏好、換取社會支持而進行知識調用的一種邏輯,在這種邏輯下被調用的代表性知識類型是基於監控的國家知識與民意。這兩種知識對於維持國家統治均有重要作用,比如秩序維持依賴於有關社會情緒與叛亂者分佈的知識,反腐敗依賴於有關官員履職行為與民意反饋的知識,幹部任用依賴於有關他們真實政績的知識。由於民眾的知識“彙集了社會成員的價值傾向和政治願望”,因此信訪、民意調查、政策聽證都是民眾知識進入政策過程的渠道。近年來政務熱線12345的治理實踐即是出於回應性邏輯的一個鮮明體現,以北京市為例,通過對每日數以萬計的熱線數據進行可視化分析,大量無規律的來電訴求被轉化為風險熱力圖、訴求折線圖等諮政報告,將以往由長官意志推動的施政方向轉變為朝向焦點問題的回應性施治,實現了對夏季洪澇、冬季供暖、大氣污染等潛在訴求的預防性治理,重塑了議程設置的流程。過往的數字政府傾向於用傳感器、攝像頭捕捉客觀信息,感知的信息更多來自物體;而政務熱線等訴求表達機制可以幫助政府以數字技術為載體獲得海量社會數據,有助於更及時、更精準地感知城市運行,實現從“物感城市”到“人感城市”的轉變。

**對於複雜問題(wicked problems)的回應尤其依賴調用民意進行治理,如“外嫁女”“拆遷”等複雜問題在歷史傳統、社會觀念與政策法規之中的成因盤根錯節,很難用一刀切的政策解決。**複雜問題這一概念指的是那些具有看不到公認的解決方案、沒有停止規則(stopping rule)、沒有容錯空間等特徵的治理難題。基層治理實踐圍繞複雜問題發明了一系列“辦法”,而這些辦法的核心特徵是回應性,即為了暫時性“平息”社會訴求,而不是完全解決這一問題。這與後文將要述及的旨在接近一個潛在的解決方案、提供確定性的那種知識調用邏輯相區別,這種模糊性治理在我國縣域政府的社會衝突治理中是一種實際存在的重要形態。

(三)適應性邏輯

**適應性邏輯是在綜合性情境下出於理性目的進行知識調用的治理模式。**該模式是指為了使治理過程與方式符合社會特性、實現動態治理而進行知識調用的一種邏輯,在這種邏輯下被調用的代表性知識類型是地方性知識、文化與基於實踐的國家知識。從地方性知識來看,“做工作”是國家意志在權力末梢得以貫徹的一個重要環節, 是具體的能動者基於地方性知識對宏觀政策進行適應性的“政策轉譯”。譬如許多學者都關注到了村幹部行政化過程中出現雙重角色的現象,這本質上是因為往往“只有具有地方性知識的村組幹部才有能力有效地化解矛盾、解決問題”,知識在其中有核心意義,以此區別於傳統的圍繞關係、利益、權威等展開的“能人”視角的解讀。在精準扶貧實踐中,對真正的貧困户的識別難以依靠簡單的技術治理完成,村幹部的地方性知識在這一過程中有重要作用。與之相近,許多對於“土政策”的討論儘管沒有明確將“知識”作為一個分析視角,但無疑這是一種重要的在地化知識生產,能夠結合當地實際對上級政策進行適應性補充。

從文化來看,“民間法”是一個典型的對歷史上產生、現實中存在的那些習慣、道德、鄉規民約賦予國家承認的知識調用過程。 在由中國“無訟”文化所延伸的獨特的“調解制度”中,鄉村法官往往偏好不一定公正的“調解”,是因為他們的法律思維中還包含他們關於鄉村社會秩序這種文化的知識,因此調解過程是一種“知識的對抗”。尤其在少數民族地區,對文化的調用極強地賦予了司法下鄉過程以適應性。我國《立法法》規定,少數民族的立法機關可以適應民族習慣與文化,變通國家制定法,如西藏地區的刑罰變遷需要對藏族自身的“賠命價”“賠血價”等習慣法進行適應,以匹配當地羣眾對於公平正義的理解和想象。

**從基於實踐的知識來看,個體維度的實踐性知識是中國幹部被視作“戰略羣體”的一個重要原因,他們能夠基於具體的情境創造性地進行治理,其知識來源是自身大量積累的實踐經驗。**過往的政府知識管理過度關注那些可被編碼的知識,而對公共管理者的實踐知識缺少關注,恰恰後者才是複雜治理場域中更為重要的知識。網絡治理理論認為應對公共問題依賴多元參與者的知識輸送與整合,這些知識既包括數據和信息,還包括經驗、判斷和各種見解。“郡縣治而天下安”,縣鄉官員作為具體的執行者與解釋者,是國家上層意志與社會實際情況進行調適性匹配的重要軸承。此外,實踐性知識在對於危機情境的動態適應中尤為重要。知識與權力相分離是現代社會的一個基本特徵,因此要在應對風險社會與複雜治理中賦予那些擁有隱性知識的官僚以決策權,儘可能提高響應危機的速度與質量。政府如何從危機中學習是一個新興的研究方向,從危機中學習仍然是危機管理研究中最欠發展的方面之一。

(四)確定性邏輯

**確定性邏輯是在專門性情境下出於理性目的進行知識調用的治理模式。**該模式是指為了讓治理目標與效果符合政策預期、化解潛在風險而進行知識調用的一種邏輯。理論上,所有知識類型的引入都有助於為治理增加確定性,但較有代表性的是科學體系生產的知識與國家生產的知識。

**從自然科學知識的調用來説,圍繞“決策科學化”這一命題已經形成了豐富的實踐和研究,包括對決策者是否尋求專家知識的研究,對決策科學化制度體系建立與智庫建設的研究,還有對專家諮詢案例的分析。**從社會科學知識的調用來説,早在19世紀,社會科學就深刻影響了長期性的政策制定,例如查爾斯·布什(Charles Bush)對倫敦工薪階層的調查決定性地影響了英國的貧困救濟政策。20世紀末,各國政府日益依賴社會科學知識治理風險社會,紛紛加大對社會科學研究的投入。正如沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)所言,一些現代社會科學門類的出現與國家治理的知識需求緊密相關,拉斯韋爾(H. D. Lasswell)面對經濟學、政治學、社會學等學科的大學教授頻繁參與政府決策的現象提出“政策科學”(policy sciences)的構想。國內學者尤其關注以“規劃”為議題研究社會科學知識的調用過程,旨在揭示社會運行各方面規律的社會科學知識對於增強政策長期維度的確定性有不可替代的預見性功能。

沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)

從基於監控的知識來説,這一邏輯尤其在關於税收的決策上有所體現,因為對社會生產情況的知識調用影響了税制,進一步影響國家汲取能力。 黃仁宇認為明朝的滅亡在於無法進行“數目字管理”,因而“税收不能合理化”;歐樹軍基於對財產認證能力的對比,分析了為何偷漏税現象困擾發展中國家。現代國家通過廣泛建立監控體系,形成大規模的數據庫,儲存有關經濟與社會運行的信息,感知社會運行與政治的風險並施加干預,如近年來“用雲量”成為反映數字經濟熱度和規模的新興經濟指標。江小涓認為數字技術的發展能夠為政府進行經濟調節提供多維多層的數據支撐,如用電量、貨運量等數據以及“阿里巴巴網購價格指數”(aSPI)這類從海量數據中挖掘產生的指標都能夠真實、實時地反映經濟狀況,從而降低制定調控政策所面臨的不確定性。

**而基於實踐的知識在提高治理的確定性上尤為重要,譬如中國“逢改必試”,重視對地方政府“經驗”的吸取,最典型的政策擴散形式就是從政策試驗到政策推廣的“吸納—輻射”過程。**此外,中國還設計了“府際考察”“榮譽評選”和幹部異地任命等制度,能夠促進政府間“經驗”的交流,甚至上級政府可以有意識地通過幹部交流推廣某些區域性成功經驗。許多學者主張從知識生產的視角考察“政策試驗”。通過大量的治理實踐,政策制定能夠走出混沌、無序、錯雜的狀態,隨着認知的深化釐清要素間的關係,增強確定性,使得一項具體的治理任務模塊化、技術化。以我國電力市場化改革為例,核定輸配成本一直是電改的難點所在,因此國家發改委首先選擇深圳進行試點,要求深圳儘快提交測算報告,並及時總結試點經驗。深圳也在試點過程中編制知識問答手冊,推動了各部門認知的調整,成為受到國家發改委認可的“破冰”行動。

表4總結了四種知識調用邏輯的代表性知識類型、核心特徵與典型場景舉例。**總體而言,目前在國內外政治學界有關調用科學體系知識的討論最豐富,體量龐大、主題眾多,且基本直接以“知識”為主題或關鍵詞,在文獻檢索結果中顯示度最高。****而調用社會所生產的知識則在法社會學、人類學等學科受到較多關注。**與之相比,對於調用國家所生產的知識則討論相對有限,且由於大數據時代信息政治學的發展,現有文章集中於基於監控的國家知識生產,而對基於實踐的知識生產缺少關注。接下來,本文將以對知識生產類型、知識調用邏輯的總結為基礎,對數字時代知識政治學的研究視角與議程進行初步探討。

表4 不同知識調用邏輯的總結

數字時代知識政治學的視角拓展與議程更新

正如歐克肖特所言:“沒有什麼地方,技術知識能與實踐知識分開,特別是在政治活動中。也沒有什麼地方能認為它們彼此同一,能互相代替。” 在政治實踐中總是充滿着各種各樣知識的需求,但現有的理論一方面未能呈現具有學科自覺的議題統合,缺少對於知識政治學的綱領性議程**,致使大量有關治理中知識生產與調用的文獻散落在不同學科的子命題之中;****另一方面視角陳舊,侷限在對知識調用實踐維度的探討,未能從政治邏輯的角度出發理解“知識”在治理中的核心地位。**本文首先基於文獻計量等方法述評了政治學界有關“知識”的研究現狀,然後綜合吸收知識社會學、人類學等學科的理論觀點,釐清了知識政治學所關注的知識範疇,從知識生產主體與過程的視角出發對治理中的知識類型及特徵進行探討,然後根據目的與情境對知識調用的不同邏輯進行類型學探究,以期為知識政治學在當下的重啓廓清一個可能的基礎。

進入數字時代,知識政治現象更加豐富,知識政治學無疑迎來了新的發展機遇,其重要性更為凸顯,對許多治理失靈發生的原因解釋力更強,因此,知識政治學在當下重啓的意義和必要性是與數字時代無法切割的。例如,僅就民主與科學之爭這一源遠流長的議題而言,以往政府往往可以依靠“無知之幕”來避免民眾在瞭解具體決策情形後進行抵制,但在數字時代,收集公眾訴求則成了難以繞過的一環。如今,知識的生產、調用乃至配置的方式均發生了巨大變化,知識政治學如何在這一浪潮中形成自身的新概念、新理論?

(一)生產之維:數據驅動的生產模式與人工智能作為新興主體

**從知識的生產角度而言,如何充分利用數字時代的新生治理資源——數據、算力和算法——以日常化、精準化、預測式地生產稀缺的治理知識成為重要研究議題。**海量數據無疑是數字時代治理知識生產的重要土壤。秉持“用數據説話,用數據決策,用數據管理,用數據創新”這一導引性理念, 在經濟社會數字化轉型驅動下,規模巨大、內涵豐富的社會運行數據成為國家“讀懂”複雜社會的重要基礎,譬如政務熱線數據就為城市政府提供了理解超大城市市民訴求和社會運行的新生機制,切實提升了國家信息能力。另一方面,伴隨着數字政府快速發展,政府所收集及管理的海量政務數據也成為治理知識生產的重要來源。政府數據開放必將促進治理知識的共同生產,成為一個令人憧憬的“全民生產知識、知識驅動治理”時代來臨的標誌,知識政治學理應為這一治理範式的突破提供理論依據。

**算法的迭代和算力的提升也對知識生產帶來了深遠影響。**以 ChatGPT 為代表的人工智能技術打破了原有的以人為中心的知識生產秩序,普通民眾的知識可得性大大增加, 政府與專家在治理中壟斷知識權威的可能進一步下降。人工智能將有助於將官僚隊伍從簡單事務中解放,以知識賦能基層公務人員、以算法賦能決策研判過程,實現精簡治理、敏捷治理、智能治理。但與此同時,人工智能的快速迭代加劇了傳統政府在知識地位上的弱勢處境,不僅在產業政策實踐中創造了新的監管難題, 而且其技術與社會深度耦合的特性加劇了謠言治理的挑戰。因此,數字時代數據驅動的知識生產模式將如何顛覆傳統治理體系?知識生產的算法應用正在改寫知識生產主體的界定,如何理解知識生產過程中社會智能與機器智能的關係?這都是知識政治學亟待解答的重要議題。

(二)調用之維:技術賦能調用與治理流程重塑

**從知識的調用角度而言,數字技術使得複雜治理情境中的知識調用有了突破性進展。**諸多研究發現,中國政府有意識地通過網絡空間日常性地採集和分析社情民意,精準識別公共需求和社會偏好,服務於其社會與經濟政策制定。在這個意義上,將多元異構數據轉化為治理知識的信息處理能力正在超越信息汲取能力,成為數字時代國家能力的新生維度。此外,基於精準高效的數字技術,政府正在提升其主動治理、敏捷治理能力,形成高效精準的知識調用機制。以城市治理為例,大數據驅動的城市治理是從傳統靜態二維地理信息轉向四維動態時空分析的治理。傳統經驗導向的城市治理體系是從已發生的事件中提取知識,往往出於簡單的歸納分析或單一主體的趨勢研判,而數據導向的治理則是基於複雜因果分析的全流程處置。與此同時,經濟社會領域多元數據的實時匯聚和處理,切實提升了政府監測經濟社會運行風險的能力, 進而實現了從被動治理轉向主動治理。數字時代知識生產和知識調用深度整合,知識生產既是知識調用的前提條件,又成為知識調用的動態結果。因此,數字時代的知識政治學研究既要考察新技術條件下知識調用的新技術、新機制,也有必要考察知識生產與知識調用的互動關係。

(三)配置之維:面向動態治理需求的多元主體協同

從知識的配置角度而言,面對科技革新帶來的不確定性,傳統的以專家組為代表的知識配置模式已經落後於動態且分散的治理需求,**基於多元主體參與和知識庫支撐的智能決策輔助系統成為提升政府知識調用能力的標配, 由此也啓動了培養新時代“知識-公務人”的新趨向。**譬如南京市應急管理局探索基於信息化平台的知識調用,上線“金陵應急寶”為知識的供需雙方提供撮合競價交易機制,吸引入駐專家1700餘人,這一案例充分説明數字技術的進步為知識政治的實踐提供了新機遇。從這個意義上講,數字時代的知識配置技術、機制和模式正在發生顛覆式變革,治理相關的知識配置將不僅僅是政府自身的知識管理能力,也不只涉及政府與外部“專家”的知識合作,還涉及政府與科技社羣、科技企業、社會組織、社會公眾等多元主體的協同與合作。因此,知識政治學有必要考察數字時代治理知識配置的多主體協同系統,探究不同主體的角色和功能,梳理多主體協同的機制和方式,進而闡明知識配置的模式。

總之,本文在既有文獻的基礎上探討了知識政治學的研究對象、核心議題,並嘗試提出了在前所未有依賴知識的數字時代知識政治學的研究議程。進入數字時代,新的知識生產方式和調用情境可以為尋找新的知識配置模式提供更大的想象空間,使得知識政治的實踐從邊緣走向核心、從應急走向常態、從機制轉向模式。總而言之,如何應對現代國家超大規模、複雜系統所產生的知識需求?國家、社會、科學體系各自在知識政治實踐中扮演何種角色?這或許是面向未來的治理的一個根本性議程。