莫斯科屠殺,一場顏色革命的幽靈_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-1小时前

文 | 貓騎士

“去中心化的恐怖襲擊”

在3月23日凌晨,莫斯科發生重大恐怖襲擊事件,恐怖分子突襲一場正在進行的音樂會,通過射擊、爆破和縱火的方式造成重大人員傷亡,截至目前,死亡人數達到144人。

相比過去常見的恐怖襲擊,此次襲擊活動有着鮮明的特點,一是沒有政治訴求,現場的恐怖分子沒有表達任何訴求,目的完全是單純的殺戮,事後也沒有任何組織第一時間宣稱負責;二是整個事件更像是一場特種任務,恐怖分子籌劃了完整的逃跑計劃並差點實施成功,第三是恐怖分子在被俘虜之後表現出的應激狀態,看起來不像是抱着必死信念的戰士,而是收錢辦事的流寇。

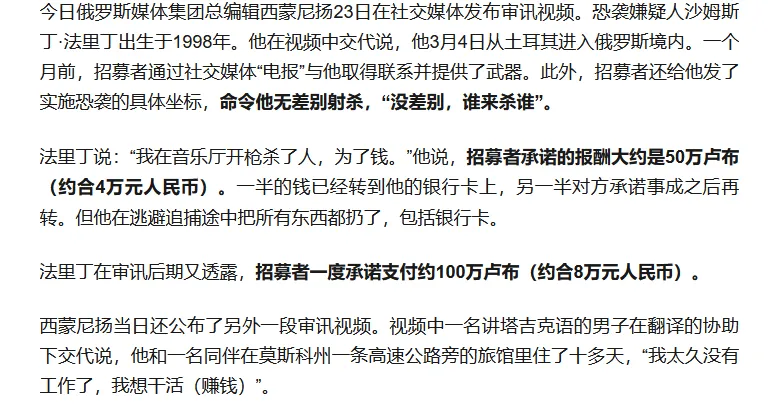

後續各方面爆出的信息也進一步佐證了恐怖襲擊背後的輿論趨勢——**沒有任何人願意負責,所有人都在撇清關係,**連被捕的恐怖分子,都聲稱自己只是“賞金獵人”,既不是為了某個政治目標,也不是為了宣傳某種理念,僅僅是為了不知名的客户的佣金而已。

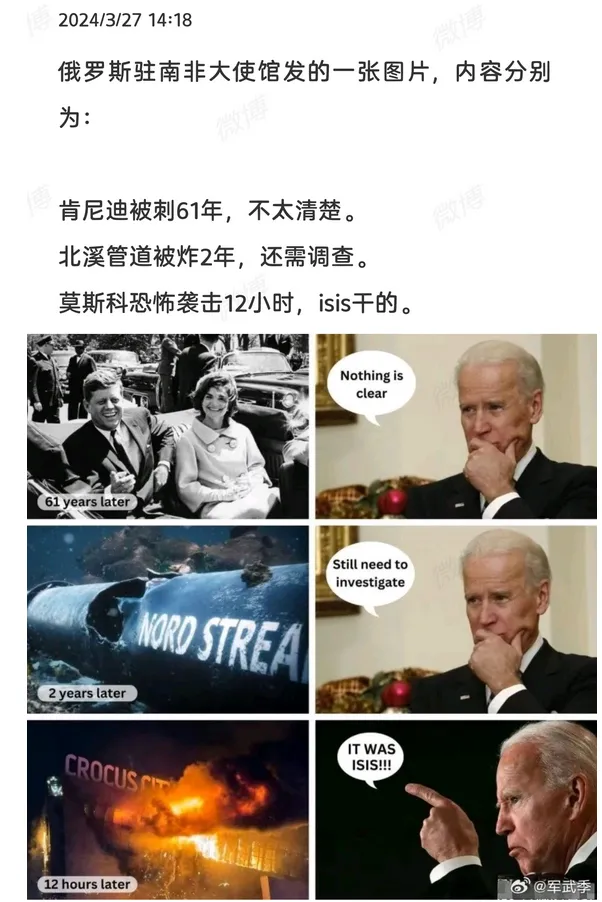

似乎這場屠殺完全是為了帶給普通俄羅斯民眾恐懼,是為了激怒剛剛當選的普京。但更多的證據也在暗示策劃者的真實身份,譬如在悲劇發生前美國政府準確的預警,以及悲劇發生後斬釘截鐵的斷言烏克蘭並未參與此事的態度,如果再聯想一下激怒戰爭中的俄羅斯有可能帶來的後果會帶來的變化,結論呼之欲出。

但筆者在此並無猜測或是分析幕後兇手身份的興趣,在我看來, 這場行動本身所昭示的意義,遠遠比行動的背景更重要。

從以上的信息出發,如果我們剝離這場恐怖襲擊本身的特質,把它看成一種一般意義上的社會活動,那麼就會發現,這是一起典型的存在於社交媒體時代的商業行為。

不知名的客户發佈具體的目標,不知名的供應商提供具體的服務,與普通人在網絡商城裏挑選一件商品的內在邏輯並無不同。一個顯然的事實是,這樣的模式去中心化的,模糊主體的。恐怖襲擊本身只有姍姍來遲的isis認領,而已經去中心化的isis使得過去基於“冤有頭債有主”的報復邏輯也變得無的放矢,140人死亡的意義成了死亡本身,傳統的基於程序正義的政治回應也必須讓位於俄羅斯基於自身感知而進行的事實報復。

密謀在“電報”發生——超主權權力讓俄國無可奈何

但真實世界運作的邏輯顯然與賽博空間不同,真實世界裏的社交必然會藉助某些媒介,這些媒介提供了新的視角。最新的消息是説,恐怖分子共11人,其中行動組4人,協助組7人,而這樣複雜的行動協調,則是通過電報(Telegram)進行聯繫的。

電報(Telegram)由俄羅斯著名潤人兄弟尼古萊·杜羅夫和帕維爾·杜羅夫在2013年創立,創立之初的理念聽起來很熟悉—自由、開放、保護隱私、去中心化,軟件自身也以信息加密與自毀作為賣點。截至目前,創始人聲稱該款app已有9億用户。

伴隨軟件高速發展而來的自然是與政府管制的衝突,2021年6月,莫斯科政府因電報未遵守政府規定刪除相關違禁內容被罰款1000萬盧布,2022年3月,巴西也因為電報無視裁決拒絕凍結傳播虛假信息的賬號而被暫停運營。實際上這樣的情況並非孤例而是時有發生,受罰或是遭受管制的app也不光是電報,fb之類的社交媒體也在其中。我們很難説這些國家政府的管制都合理,但現實就是,恐怖分子通過電報串連協調,而俄羅斯政府對此一無所知。

社交媒體是全球化的產物,它在物理層面的媒介依賴於高度標準化的商品,這些商品則通過貿易行為在世界各地銷售和建設,貿易本身又造就了新的繁榮與生活方式。但無論是手機,還是通信基站,還是通訊衞星,都是技術含量極高只能由少數國家——準確的説只有中國和美西方陣營能提供的商品,這又使得商品本身對大多數國家成為不可理解的黑箱。

對這些國家來説這就構成了一個矛盾:一方面社會高度依賴和渴求社交媒體帶來的生活變化,另一方面這些國家又沒有能力去管制社交媒體。社交媒體事實上形成了一種超主權的權力。

在筆者往期的文章裏,也提到過“超主權權力”這個概念,**在過去,它實際上是由美國主導全球化的秩序所塑造的,旨在保障美元資本自由流動的一種權力,**這也就從基礎上註定了這樣的權力一定是反非美國家主權的。希拉里與谷歌為了運用社交媒體的力量介入國際政治,推出了“互聯網自由”的概念,這就是一個用於解構和摧毀國家主權的工具,實踐這種“自由”的方式,就是臭名遠揚的“顏色革命”。

超主權權力與顏色革命

2010年,突尼斯一個名叫穆罕默德.布瓦吉吉的小販,因為在生意中遭受當地行政官員的暴力對待,來到市政府門口自焚,至此拉開了“阿拉伯之春”的序幕。從今天的視角來看,這種無辜底層平民作為完美受害者來彰顯“專制政府”罪惡的宣傳手段,已經司空見慣。

我們很難知曉真的發生了什麼,甚至是否有這麼一回事。**但可以確定的是,後續的發展是精心策劃的結果。**當一個關於自焚的敍事在社交媒體上廣泛傳播開之後,手持茉莉花的突尼斯“羣眾”們就“自發”走上了街頭,同時熱點也轉向了突尼斯執政者本阿里家族的腐敗醜聞,此時羣眾們自然也將訴求轉向了要求本阿里下台,實行更“自由”的經濟政策。

在政變動盪如家常便飯的北非中東地區,本阿里迅速意識到這並非一股機緣巧合的怒火,而是一場醉翁之意不在酒的政變。但這個時候“互聯網自由”的威力就顯現出來了,落後遲緩的突尼斯政府完全無法應對自身沒有能力管控的社交媒體,傳統的電視台和廣播構成的宣傳機器面對通過社交媒體串聯的政變勢力毫無招架之力。

很快的,硅谷的信息資產階級與民主黨的新自由主義干將們共同打造的新式宣傳武器就把政變之火從突尼斯燒到了其他國家,雖然在10多年後我們蓋棺定論的評價這場運動,得出的結論是搬起石頭砸自己的腳,但必須承認,它對依賴於美國的超主權體系但又缺乏基層管理能力的北非中東地區,有着無與倫比的殺傷力。

2014年,敍利亞戰爭爆發,這場戰爭有着一些鮮明而獨特的特徵,敍利亞政府並沒有一個現代國際關係意義上的對手,它的對手叫isis,**是一夥如同混沌戰幫一樣聽命於現實的四大邪神但又各自為戰甚至互相沖突的團體,**這個團體由素質參差不齊的僱傭兵、恐怖分子、極端宗教分子和盜匪組成,但同時又擁有移動互聯網和美西方陣營高水平的情報和組織支持。

**從這個角度講,isis實際上就是顏色革命在軍事上的實踐,**它代表了一種非常危險的範式,即美國通過提供少量高技術裝備和社交媒體的信息支持,組織一個地區各種武裝團伙對抗合法政府。在具體的操作上,美國並不需要像過去支持一個明確的政府——就像kmt南越南韓一樣付出那麼大的代價,只需要一些情報專員就可以挑起一場對一個國家傷害巨大的混戰。

顯而易見的,如果這種模式成功,那麼很多我們熟悉的地方就會如法炮製,混亂與戰火將不可避免。慶幸的是敍利亞政府的勝利終結了這種可能,從這個角度講,這是一場意義被普遍低估的戰爭。

在這之後,中美貿易戰佔據了世界媒體的主要注意力,人們似乎遺忘了顏色革命依然在摧殘着很多地方。國內輿論的注意力也只在19年亂港事件的一些細節裏管窺顏革的痕跡。直到特朗普下台前的“佔領國會山”事件,全世界才發現,原來顏色革命也會革到美國人自己頭上。

**始作俑者,其無後乎。這有些帶着宿命意味的循環,更進一步的説明了顏色革命本身的反主權特性。**從這樣一個循環裏,我們也能總結出它的範式,它是由一個目標國無法掌控的社交媒體作為物理基礎,在串聯與組織上去中心化,真正的主導者則隱藏其後,隱藏在名義上的“互聯網自由”與實際上的超主權權力帶來的壓迫之後。

讓我們回到開頭,回到這場悲劇,就會發現,這場大屠殺在整體的運作方式上,與伊德利卜的一個匪幫在推特或是fb上聯繫的一起搶劫或是謀殺並無二致。恐怖分子們在電報上“自由”的串聯,“自由”的組織,但俄羅斯政府毫無辦法,既無法管控,也無法限制,更無法禁止。這實際上就是顏色革命怪物被砸碎後,散落的碎片發酵的結果。

中國互聯網對抗超主權權力的啓示

國內的老網民們或多或少都有翻牆上外網的經歷,一些行業比如碼農更是時時需要。對於牆的存在,不同立場的人看法大相徑庭。但至少有一個基礎事實是無法否認的,就是本文提到的這種主導顏色革命的超主權權力,長期以中國為最主要侵蝕目標,並且一直不曾停止嘗試(不管你持有何種立場,但只要在外網稍微多瞭解下,都會感受到整個西方網絡世界對中國這個主體的極大敵意)。而中國也是當下世界上唯一真正有能力進行抵禦的國家。

有00年-10年上網經歷的朋友都應該還清楚記得曾經的油管,臉書,谷歌這些是因為什麼退出大陸。雖然阿拉伯之春是互聯網時代顏色革命的標誌性事件,但08年前後發生在油管臉書這些平台的一系列事件其實已經就是顏色革命的嘗試,只不過失敗了。

一方面,西方當時的手段還沒後來成熟,並完全錯判了當時中國的民意。二是08年金融危機的爆發讓中國成為了資本主義世界的救世主,美國不得不在既911之後又一次暫緩對中國的圍堵,並將矛頭轉回中東,最終在敍利亞,伊拉克,阿富汗的一系列失敗中深陷泥足。

翻翻互聯網歷史就知道,長期被一些人唸叨的”國內互聯網企業能發展起來是因為牆讓國外互聯網企業無法參與競爭“屬於完全無視基本史實的話術。中國互聯網能迅速崛起,本身還是依託龐大的市場,發展迅速的基礎設施與比歐美國家還靈活的互聯網產業政策(從最早的VIE架構,到以網約車為代表的決策速度,到普遍的低税率等等,負作用則是互聯網野蠻生長帶來的一系列問題)。

實際上,只有”牆“的存在是無法防禦超主權權力的進攻的,根本上還是要依靠不斷提升的國家實力與對等的產業存在。從電報對這次莫斯科恐襲的作用看,我們會發現對等的互聯網產業存在在經濟和科技效益之外所具有的安全作用。

互聯網時代,大規模市場中一定會產生能夠與國家主權進行某些層面對抗的媒介權力,中國如此,美國也如此。除中美之外,俄羅斯已經可以算得上世界上主要的幾個單一互聯網市場,並且俄羅斯是少數幾個具有部分互聯網主權能力的國家。即便如此,俄羅斯也要對電報上進行的恐怖活動密謀無可奈何。

杜羅夫兄弟固然是俄國著名反建制潤人,但對於號稱有9億用户的電報來説,決定發展策略的不會是創始人私人的價值觀,而是資本逐利性。**一億多人口的俄羅斯市場贖買不了電報這個級別的超主權化平台,**只有全面投身西方市場才能讓電報獲得最大化的發展。

對比我國,我國的互聯網行業裏很多知名人物的世界觀和價值取向如何呢?相信大家能從很多事件中窺見一般。更不用説中國互聯網行業發展之初,就在技術和資金上與西方世界密不可分。到今天看,不管這些行業大佬本身價值取向如何,最有競爭力,最能把握中國市場的一批人和業態基本都留在了國內,並且立足國內市場進軍海外,而不是像電報一樣發生恐怖密謀還拒絕監管,根本上還是因為接受監管,留在國內市場有龐大的利益。

就像TT事件的主角在內涵段子下架後又搞了抖音,而不是像電報的創始人那樣。發展出與美國對等的互聯網產業,並不只是獲得了信息安全自主,更直接最大可能減少了了大量互聯網資本因無法在國內獲利轉而與西方合作對抗中國的情況發生。

當然,資本的擴張總是無節制的。主權國家到底該如何平衡和節制巨型媒介平台權力,甚至是如何最終扭轉媒介權力的資本主義屬性,都需要我們在不斷發展探索中尋找答案。

顏色革命背後代表着“超主權權力”,但並不意味着所有的“超主權權力”都是顏色革命,2020年中國提出《全球數據安全倡議》,明確提出各國應要求本國企業遵守所在國法律。

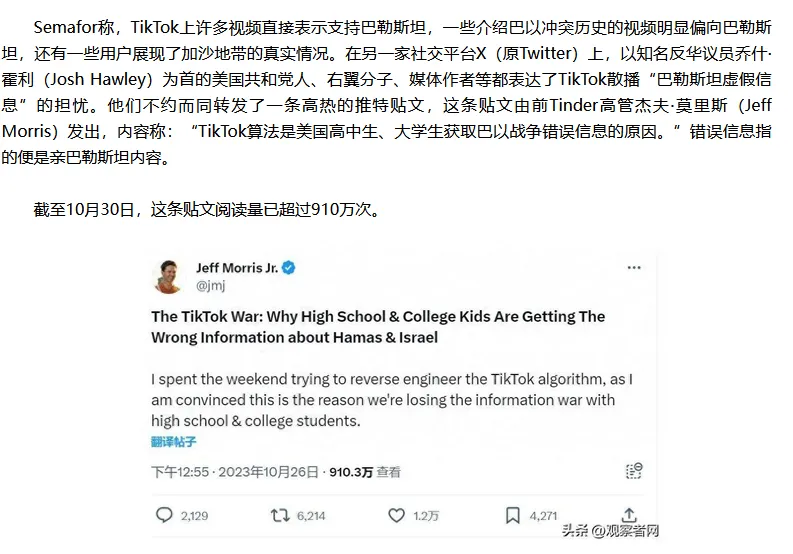

考慮到中國的生產力對世界的影響,我們會發現,一般意義上的“超主權權力”,並不與具體的國家綁定,**而是一種技術和資本中心輸出的世界觀,這種世界觀與輸出者自己看待世界的邏輯息息相關,**它可以是建立在顛覆與破壞之上的fb,推特,電報,或是其他東西,也可以是為整個世界提供帕累託改進的tiktok、SHEIN或是temu,一切都取決於世界的中心如何看待這個世界,也取決於什麼樣的世界觀會成為世界的中心。

讓我們拭目以待。