金新:文學評論家洪治綱,不能説了等於沒説_風聞

虎落平阳-昨天 19:27

文學評論家,不能説了等於沒説

金新

杭州一個知名作家今天發來一篇《中華讀書報》上的文章,看了題目“洪治綱:文學創作中沒有大事情,只有大手筆”,不禁嚇了一跳——洪治綱的研究生説“洪治綱是一位在中國當代文壇搏擊風浪和辛勤耕耘的優秀學者與批評家”,是他“讓我們看到了重構中國當代文論的可能性及其路徑”,這樣一位執中國當代文學批評之牛耳的大師會説這種”説了等於沒説“的話?

懷着一顆忐忑不安的心往下看去,那還真是洪教授説的:“我還始終認為,在文學創作中,沒有大事情,只有大手筆。很多優秀的作家其實都是通過瑣屑的日常生活書寫,創作了諸多具有經典意味的作品,像汪曾祺、愛麗絲·門羅、雷蒙德·卡佛的一些短篇小説,張愛玲和川端康成的中篇小説,徐志摩的詩歌,林語堂的散文等等。”

“文學創作中沒有大事情,只有大手筆””,換言之不就是“以小見大”麼?

抓住看似平凡細小卻包含典型意義和生命哲理的小題材、小事件、小人物來揭示重大主題、反映深廣內容的寫作方法是包括小説在內的一切文學體裁創作的基本方法。

豈止文學創作?

《左傳·僖公二十五年》有語:“以小見大,以星辰見日月,以鱗爪見片羽”。通過觀察微小的事物可以推知大的道理,通過觀察星辰可以認識日月,通過觀察鱗片和爪部可以推斷整個羽毛。以微觀見宏觀,可謂透過大千世界現象看宇宙乾坤本質的常識。

其實,“以小見大”是超越國界、超越學科、超越意識形態的普世價值。

因著名文學評論家洪先生的“説了等於沒説”,不由想到了20年前與杭師大中文系教授盛海耕的一次談話及其“衍生”出的兩篇文章。

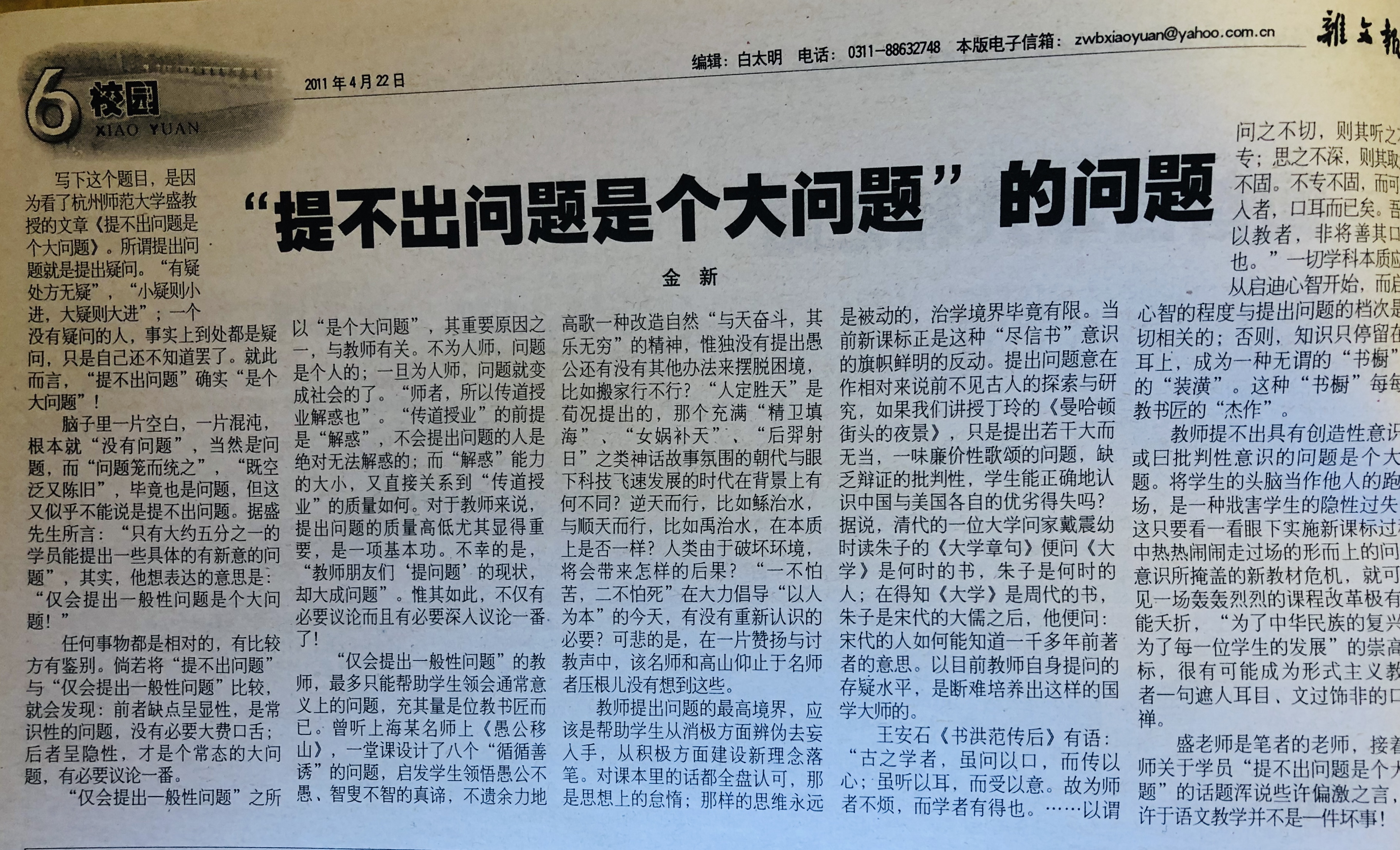

記得當年老夫正在擔任杭師大《語文新圃》雜誌的執行主編,盛教授有感於授課時中文系學生提不出問題的課堂尷尬狀況寫了一篇《提不出問題是個大問題》的教學隨筆,彼時作為晚輩的我見到來稿寫了一篇《“提不出問題是個大問題”的問題》的雜文作為回覆,此文後來刊登在《河北日報》報業集團旗下的《雜文報》上,今天看來也許與《文學評論家,不能説了等於沒説》一文“風馬牛相及”,因為洪治綱畢竟還是個培養未來教師的師範大學人文學院的院長。現茲錄全文如下——

寫下這個題目,是因為看了盛教授的文章《提不出問題是個大問題》。所謂提出問題就是提出疑問。“有疑處方無疑”,“小疑則小進,大疑則大進”;一個沒有疑問的人,事實上到處都是疑問,只是自己還不知道罷了。就此而言,“提不出問題”確實“是個大問題”!

問題是,“腦子裏一片空白,一片混沌,根本就‘沒有問題”是“提不出問題”,而“問題籠而統之”,“問題既空泛又陳舊”,畢竟也是問題,似不能説提不出問題。其實,據盛先生所言:“只有大約五分之一的學員能提出一些具體的有新意的問題”,他想表達的完整意思是:“僅會提出一般性問題是個大問題!”

任何事物都是相對的,有比較方有鑑別。倘若將“提不出問題”與“僅會提出一般性問題”一比較就會發現:前者缺點呈顯性,只是個常識性的小問題,沒有必要大費口舌;後者缺陷呈隱性,才是個非常態的大問題,有必要議論一番。

“僅會提出—般性問題”之所以“是個大問題”,其重要原因之一,在於與教師有關。不為人師,問題是個人的;一旦為人師,問題就變成社會的了。“師者,所以傳道授業解惑也”。“傳道授業”的前提是“解惑”,不會提出問題的人是絕對無法解惑的;而“解惑”能力的大小,又直接關係到“傳道授業”的如何。之於教師來説,提出問題的質量高低尤其顯得重要,是一項基本功。不幸的是,“教師朋友們‘提問題’的現狀,卻大成問題”。惟其如此,不僅有必要議論而且有必要深入議論一番了!

“僅會提出一般性問題”的教師,最多隻能幫助學生領會通常意義上的問題,充其量是位教書匠而已。曾聽上海某名師上《愚公移山》,一堂課設計了八個所謂循循善誘的問題,啓發學生領悟愚公不愚、智叟不智的真諦,不遺餘力地高歌一種改造自然“與天奮鬥,其樂無窮”的精神,惟獨沒有提出:愚公還有沒有其他辦法來擺脱困境,比如搬家行不行?“人定勝天”是荀況提出的,那個充滿“精衞填海”、“女媧補天”、“后羿射日”之類神話故事氛圍的朝代與眼下科技飛速發展的時代在背景上有何不同?逆天而行,比如鯀治水,與順天而行,比如大禹治水,在本質上是否一樣?人類由於破壞環境,將會帶來怎樣的後果?“一不怕苦,二不怕死”在大力倡導“以人為本”的今天,有沒有重新認識的必要?可悲的是,在一片讚揚與討教聲中,該名師和高山仰止於名師者壓根兒沒有想到這一些,整節課在灌輸着一種毫無思辨可言的盲目而愚昧的偉大精神。

教師提出問題的最高境界,應該是幫助學生從消極方面辨偽去妄入手,從積極方面建設新理念落筆。對課本里的話都全盤認可,那是思想上的怠惰;那樣的思維永遠是被動的,永遠不能治學。當前新課標正是這種“盡信書”意識的旗幟鮮明的反動。提出問題意在作相對來説前不見古人的探索與研究,如果我們講授丁玲的《曼哈頓街頭的夜景》,只是提出若干大而無當,一味廉價性歌頌的問題,缺乏辯證的批判性,學生能正確地認識中國與美國各自的優劣得失嗎?據説,清代的一位大學問家戴震幼時讀朱子的《大學章句》便問《大學》是何時的書,朱子是何時的人;在得知《大學》是周代的書,朱子是宋代的大儒之後,他便問:宋代的人如何能知道一千多年前著者的意思。以目前教師自身提問的存疑水平,看來是很難培養出這樣的國學大師了。

王安石《書洪範傳後》有語:“古之學者,雖問以口,而傳以心;雖聽以耳,而受以意。故為師者不煩,而學者有得也。……以謂問之不切,則其聽之不專;思之不深,則其取之不固。不專不固,而可以入者,口耳而已矣。吾所以教者,非將善其口耳也。”一切學科本質應該從啓迪心智開始,而啓迪心智的程度與提出問題的檔次是密切相關的;否則,知識只停留在口耳上,成為一種無謂的“書櫥”式的“裝潢”。這種“書櫥”每每是教書匠的“傑作”。

“僅會提出—般性問題是個大問題”,換言之即“教師提不出具有創造性意識,或曰批判性意識的問題是個大問題”。將學生的頭腦當作他人的跑馬場,是一種戕害學生的隱性過失。這隻要看一看眼下實施新課標過程中熱熱鬧鬧走過場的形而上的問題意識所掩蓋的新教材危機,就可預見一場轟轟烈烈的課程改革極有可能夭折,“為了中華民族的復興,為了每一位學生的發展”的崇高目標,很有可能成為形式主義教改者—句遮人耳目而文過飾非的口頭禪。

盛老師是筆者的前輩,接着前輩關於學員“提不出問題是個大問題”的話題渾説些許偏激之言,也許於語文教學並不是—件壞事!