和媽媽逃離農村,我在深圳大廠,她是商場保潔_風聞

她刊-她刊官方账号-提供最潮流的时尚和娱乐资讯,陪你遇见最美的自己2小时前

作者 | 今魚

來源 | 她刊

這裏是不定期上線的她刊「對話」欄目。

每期邀請一位或一組,素人或明星來到這裏,聊個人的生活和經歷,談個體的想法和見解。不代表所有人,更不涉及任何拉踩。

希望這些故事彙總在一起,能給大家提供一個新的觀察視角,帶來一些新的思考。

今天是第33期。

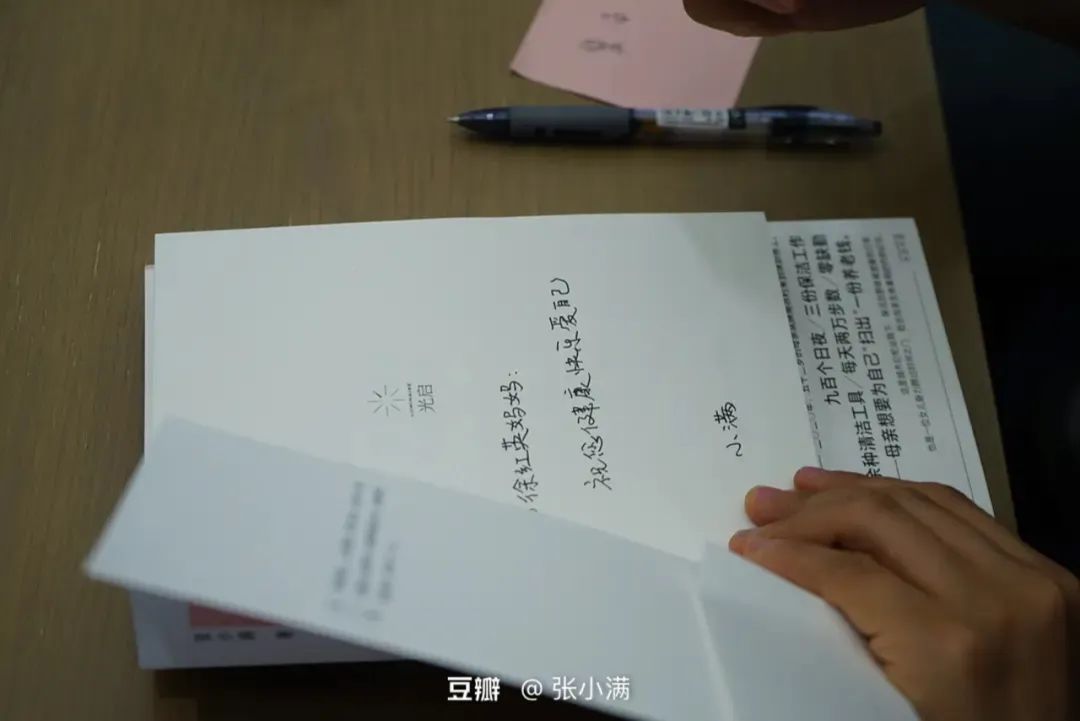

張小滿決定寫下她的母親。

2020年秋天,52歲的春香和60歲的丈夫來到深圳求職,想要在這座高速運轉的超級都市找到一份工作,攢下養老錢。

女兒張小滿,此時已經在深圳工作快十年。父母的到來,讓她和丈夫原本就狹小的房子變得更加逼仄——「客廳沒有餐桌,只有三隻並排的與電視櫃高度平行的方形茶几,我們吃飯、喝茶都在這裏,也方便移動。廚房和廁所都只能容下一個人。陽台屬於貓和植物。到處都是滿的,我們夫妻和父母四個人同時在家時,就會交通擁堵,時常要為貓讓道。」

在這種逼仄裏,爭吵衝突是必然的,彼此觀察探入也是必然的。

於是,透過母親的眼睛,小滿看到了有序運轉的都市背後那些粗糙的手,看到了底層勞動者脆弱的處境,看到了一種龐大而無解的生命消耗。

但與此同時,一種蓬勃的女性生命力也由此生長,勞動被賦予更多的主體意義。逃離農村女性代代相傳的命運之後,她們得以通過自己的勞動,步入更廣闊的人生。

帶着這些觀察與鏈接,小滿寫下了《我的母親做保潔》。

這一次,我們找到小滿,開始了一場對談。

和平穩紮實的文風不同,小滿的語速很快,語調急促。

正如她在書後記中寫的那樣:

「我白天在一個嚴密的系統裏做着“螺絲釘”般的工作,在高速運轉中印證自己的價值。我在寫字樓上班的時候,我知道媽媽也同時在工作。在晚上,她會給我帶來跟我職場體驗完全不一樣的故事。然後我可以在節假日把故事寫出來。在疫情紛紛擾擾的社會大背景下,這種合作讓我獲得一種寧靜的秩序。讓我感到我不僅僅只有打工一件事可做,在工作之外還可以有自己的“飛地”。」

聆聽,講述,創作,構成了這對母女共同的飛地,也令在系統中麻木運轉的我們,看到了一種罕見的真誠。

母與女,兩個“弱者”

年少時,小滿與母親春香的關係並不算親厚。

她唸書時,母親一直在外地打工,只有很少的時候才會回到她身邊。在書裏,小滿寫到自己高考後的暑假,和母親住在礦區的臨時工棚裏,每天給二十多個工人準備飯菜。只不過彼時的她無心關懷父母在經歷什麼樣強度的工作,她只是迫切地等待着大學的錄取通知書,想要“結束在工地又熱又髒的日子”。

在此之後的大學生活裏,她們也依然維持着這樣平淡卻疏離的相處模式。考上大學的女兒在一定程度上令母親滿足,而母親對於自己未曾經歷的學習生活也有着無限好奇心。

她會問小滿很多私密的問題,比如有沒有談戀愛,有沒有喜歡的男生,大學生活是什麼樣的?彼時年輕的小滿沒有什麼耐心,她總是避開母親的盤問,敷衍着逃過。

她們在深圳灣觀鳥

“我這麼對待她的時候,她就很生氣,會説你現在長大了,翅膀硬了什麼的。那就意味着又要有一場衝突了。”

事實上,春香與小滿的衝突幾乎貫穿始終,區別只在於如何理解,如何給對方台階。

在少女時代,小滿的關鍵詞是“逃避”。

她和母親處於不平等的權力地位中,需要依賴母親獲取學費和生活費。面對母親的辛勞,她有羞恥和愧疚。但與此同時,青春期特有的敏感又令她無法與粗糙的母親共情,她會拒絕母親給自己的校服打補丁。

錯綜複雜的情緒裏,小滿不知該如何緩和解決,只能選擇逃避。

自己經濟獨立之後,她開始思考和母親的關係,也學着從女性的視角、從社會角色的視角去回望母親。

“我也會碰到很多工作上的問題,那個時候我就會想到我的媽媽,她在工作中是不是也遇到過類似的問題。這時候,其實是一個女性對於另一個女性的看待。”

母親在擦亮城市

而當媽媽搬來深圳與她同住之後,這種精神上的理解又會很快地被瑣碎生活中的摩擦所取代,再次變成一種無解的糾纏。

春香看不慣小滿的花錢方式,不理解為什麼要每年花大幾千塊養貓,在小滿拿回裝着衣服的快遞時皺緊眉頭,而當談起婚育話題時,兩種生活觀念的碰撞會更為劇烈。

她總會懷疑小滿在給她臉色,總是更習慣呆在自己的房間,做飯打掃衞生時總是要徵詢女兒的意見。當情緒爆發後,母親總是會説出極端的話。只不過和當年怒斥女兒“翅膀硬了”相反的是,如今她的激烈言語會表現為:“我要回老家。”

自認為“寄人籬下”的媽媽,如今轉換身份,變成了親密關係中敏感和逃遁的那個。

母親常常上天台數飛機,在天台上看着遠處的大海

小滿在書裏這樣描述她們之間不可避免的衝突:

「我跟母親相處的時間越久,越意識到,是她所經歷的過去和所處的惡劣環境讓她成為了現在的她。我無法改變母親認知世界的方式,我也很難改變我自己。」

書出版近半年後,小滿和春香的生活裏,微小的矛盾仍然存在。

“生活不會因為一本書的出版就發生什麼本質的變化,她該説還是會説。”

相較於代際衝突,小滿更傾向於認為母女之間的隔閡是性別處境下的衝突差異:“女兒太懂母親,母親太懂女兒。”

她們知道怎樣戳中對方的心窩子,知道對方內心的軟弱在哪裏,總擅長一招制敵地指出對方身上的不堪。

但這也正是母女關係之所以複雜困頓的地方,她們在狹小的空間內終日糾纏,時刻抵抗,卻又彼此成為,彼此依戀。

她們以一種互相排斥的方式共生,誰也沒有辦法決定誰的生活,誰也不肯讓渡自我的權力。她們是都市叢林中兩個謹小慎微的弱者,卻也在親密關係中一次次轉換權力地位,一次次重新連接,彼此捍衞,逐漸強硬。

「匱乏」與「柔韌」

在母親成為一名保潔員之後,小滿也得以和這羣人產生了更緊密的鏈接。

她開始注意到城市衞生清潔背後的人,開始探尋保潔的工作軌跡和工作流程,開始聆聽母親所談論的附近的世界。

那是一個她時時刻刻接觸,卻又時時刻刻無所感知的世界。

超級商場裏的保潔員

就像是磁帶的兩面,小滿目睹的深圳,是一塵不染的寫字樓,相當乾淨的公廁,窗明几淨的公共場所,生機勃勃的綠植。

而母親所勞作的B面,總是充斥着髒亂差屎尿屁。

馬桶和小便池常有人不沖水,垃圾簍裏的紙巾和衞生間散落一地,馬桶蓋上有蹺腳架手的人留下髒印子,樓梯樓道總有煙頭煙灰,地板上和馬桶裏永遠有滿地毛髮。

商場裏的保潔員在工作

書中一個關於奶茶的段落令許多人感到震驚:

「最可怕的是奶茶杯子。母親在廁所的垃圾桶裏處理過無數奶茶杯子,但沒有一杯奶茶是真正喝完的。奶茶從杯子裏淌出來,粘到垃圾桶的紙上、塑料上,甚至滴到地毯上,變得濕淋淋、黏糊糊。她要用手去把杯子扶正,拿起來放在水龍頭下衝洗乾淨,給垃圾桶換上乾淨的塑料袋,把灑到的地方用抹布擦乾淨,這樣才不至於讓廢棄的奶茶液破壞更多地方。」

在一線城市白領隨時隨地來一杯下午茶的今天,如果不是小滿寫下這本書,沒有人能夠想象到,一杯沒喝完的奶茶會給保潔員帶去如此繁瑣複雜的工作量。

而由於常常身處大樓不被注意的角落,春香也比小滿看到更多灰暗的時刻。

有人在廁所隔間裏一呆就是幾十分鐘,怎麼也不出來;有人在洗手間裏約定見面時間,像是要換工作;有人在樓道里抽煙,一邊抽,一邊咳嗽;有人坐在電腦前頭都顧不上抬,就像是被吸了進去。

「她也發現,年輕人越忙,工位下清掃出的頭髮就越多,有的女孩工位下常常一次能掃出一小撮。」

小滿説,母親有時會同情現在的這些年輕人。甚至覺得如果年輕人能夠有條件躺平,也不是一件壞事。

母親桶不離手,不斷擦拭

而小滿自己,作為寫字樓裏忙碌的一員,在更多的時候會與母親口中的那些年輕人感同身受。

這兩年流行的“小鎮做題家”,她不認為是一種自嘲,而認為是一個準確凝練的概括性名詞。

“小鎮做題家也是需要天賦和運氣的,我現在回想起來,會覺得幸運和慶幸。”

小滿在書裏多次寫到匱乏感,也寫到她讀書的歲月。穿過農村,穿過小鎮,穿過城市。在這個過程裏,同齡人總是上學上着上着就消失不見,她在搭車去學校時必須與講黃段子的鄉民共處。

「那時候的我無法理解,為什麼人要吃這種苦,為什麼從村裏到鎮上,怎麼也走不出被羣山包圍的恐懼。但這一切似乎也給了我力量,讓我更有意識地去讀書,讓我更堅信知識是有用的。」

與其説是懷抱着出人頭地的理想來到深圳,倒不如説,是帶着對“陷入泥沼生活”的恐懼逃離農村。

深圳物質豐盛的商超

也是因此,小滿常常談到匱乏感。

母親的匱乏感是顯性的,她捨不得扔掉任何可以修補的東西,用各種各樣的方式節省錢財,很少表達自己想要什麼,對價格異常敏感。

而她的匱乏感則是隱蔽的:年幼時得不到滿足的物慾,需要靠買衣服來完成對匱乏的“復仇”;工作中得不到滿足的成就感,也常常需要進行日常的對抗。

「我們和母親一樣,都在用各自的方式,抵抗着各自人生中的“匱乏”。」

但母親的存在,依然給小滿提供了穩定的精神力量。

在小滿看來,母親那一代人的韌性要強得多。

他們經歷了更多的時代變革,經歷了一種波浪式起伏的人生。所以無論遇到什麼樣的境況,都能夠很快地接受現狀,找尋解法。

這也是為什麼,春香可以忍受着髒亂差和異味,一次次把那些污染物收拾乾淨,讓城市回到井然的秩序中,讓小滿這樣的年輕人可以無知無覺地享受着乾淨的都市。

甚至對於她們來説,能夠在城市工作是一種幸福,是她們在家庭中獲得話語權的基礎。這些來工作的保潔員、清潔工,無法在老家獲得經濟來源,卻被深圳接納了。

當我們以更廣闊的維度來理解這一類老年女性羣體之後,我們也可以在匱乏的時代,獲得柔韌的力量。

講述,抵達廣闊空間

通過對於母親工作的書寫,張小滿也更深地探入了母親過往的人生。

「當我越來越多和母親聊起她的成長經歷,聊起她那曾經經歷過又失去的世界,我才發現,母親的生命雖然被時代挾裹,但並不同頻。在母親的記憶裏,她的世界從二十一歲時外婆自殺離世起,便陷入了坍塌狀態,直到她自己成為母親,才又在廢墟上重建。她生命裏的一切都圍繞着“家”這個字展開,她總能記得家庭成員都忘記的那些陳年舊事,讓人驚喜。我從進入母親的記憶開始,嘗試去理解一個與女兒分離多年、歷經磨難的女性。」

2022年最後一天的日落

她們會談到外婆自殺對母親造成的影響,談到小滿自己選擇婚戀對象時母親的憤恨,談到母親嫁給父親的不甘與落寞。

隨着文稿的推進,春香在小滿的眼中逐漸立體豐滿,顯露出生存智慧和抗爭精神,帶有一種生猛的女性覺醒力量。

在小滿看來,母親帶給她最強大的力量就是抗爭。

“女性其實一直活在一種不安當中,好像對什麼事情都無法完全信任。我覺得我媽就一直活在一種抗爭、一種不妥協當中。這種東西也帶給了我力量。當我處於一成不變的生活,或是處於一個糟糕狀態時,我也會選擇以一些任性的方式來抗爭,來尋找自己的軌道。”

不只是母親,還有姑姑、外婆、母親的同事、母親的故友……當小滿帶着書寫的意識重新回到故土,與那些曾經迫切想要逃離的命運再次交手時,我們能夠在她的具體感受裏看到敍事權的覺醒,一種個體經驗的訴説渴望。

超級商場里正在工作的保潔阿姨

如果放置在宏觀的歷史來看,春香的故事當然是單薄的,但如果以切身的個人史來看,她的韌性與執念,幾乎可以看作是一個龐大羣體蕩起的風暴。

小滿説:“我覺得很多中老年女性是非常孤獨的,一直處在一種不被理解的孤獨裏。很多母親會跟我説,覺得被自己女兒嫌棄,覺得自己觀念僵化,我是能感受到有一種孤獨在她們之中的。那如果能夠讓她們知道,世界上還有一個叫春香的人,在跟她們經歷一樣的事情,也許就會讓她們覺得自己沒那麼孤單。”

城市裏還有許多像春香一樣的阿姨

訴説本身,就是一種開拓。

2022年的諾貝爾文學獎得主安妮·埃爾諾曾多次強調自己的女人身份:

“我覺得自己是女人。一個寫東西的女人,僅此而已。我不認為自己是單一個體的存在,而更是一個經驗、社會、歷史、性的決定以及語言的總和,並不斷地與世界(過去和現在)對話。”

這兩年,也有越來越多的女性開始書寫自己的母親,講述自己的母親。

談到這裏時,小滿説:“這是一種需要。”

“對於很多表達者或是寫作者而言,書寫意味着理解,也意味着找到一種自我。當她們開始寫下母親的處境,就好像抵達了母親的人生,也理解了女性的身份處境。”

當女兒寫母親,當女人寫女人,每一種當下都值得記錄,每一步來路都值得追尋。

文中「」部分均來自張小滿新書《我的母親做保潔》

監製 - 她姐

作者 - 今魚

微博 - @她刊iiiher