很急!AI能不能讓救命藥來得更快一點?_風聞

酷玩实验室-酷玩实验室官方账号-57分钟前

2023年,可以説是人類文明的AI元年,日新月異的AI產品,給我們帶來一輪又一輪的震撼。

但是,相比現階段眼花繚亂的AI應用,不知道有多少人跟我一樣,更加期待的是AI給實體產業帶來的改變。

酷玩實驗室,贊122過年前幾天,我帶着好奇的心情去到蘇州,拜訪了全球AI製藥領域的領軍企業,英矽智能Insilico Medicine。

英矽智能的CEO Alex跟我介紹,他們不僅在用AI評估治病的靶點,用AI預測藥物的療效,甚至在用AI直接生成藥物分子。

在這個拉脱維亞人眼中,我似乎看到了,一種全新的智能形態將如何改變40億年進化的產物,以及那個人類終於可以遠離疾病的未來。

製藥,是世界上最古老的行業之一,哪怕是非洲大草原上的獅子,在消化不良的時候也會自己去找草吃。

同時,製藥也是最昂貴的行業,傳統藥物研發中有一個“雙十”定律。它的意思是新藥研發平均要耗時10年,花費十數億美元。而且,還不一定成功。

2022年,英矽智能宣佈,他們用AI研發的治療肺纖維化的藥物ISM001-055,從發現靶點到進入臨牀僅用了18個月,投入260萬美元。

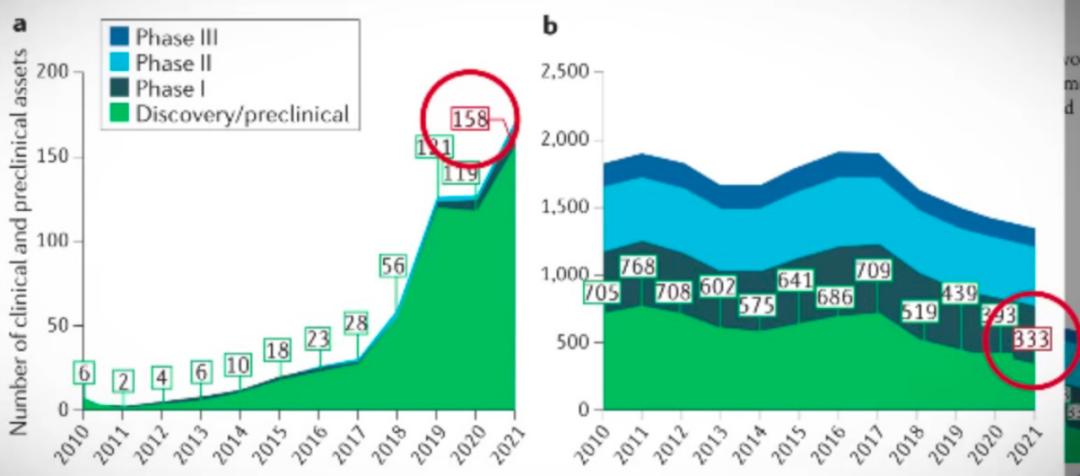

根據波士頓諮詢 (BCG) 在2022年的一份調查報告,20家AI創業藥企正在研發的候選藥物有158種。與之相對的,世界上最大的20家醫藥巨頭在研的候選藥物也只有333種。要知道,這些AI藥企的總市值連後者的零頭都比不上。

製藥到底為什麼這麼難?而AI又是有着怎樣的魔力,可以如此大幅度地提升製藥的效率呢?

作為醫藥行業的外行,我深入研究了之後,發現這個回答並沒有那麼簡單。因為人類研發新藥的旅程,就像是一部沒有快進鍵的長篇大劇,我想只有如實地呈現每一集中的汗水、眼淚和辛酸,大家才能真正體會到這個答案的真意。

01

在無窮無盡的宇宙中,到哪裏去找藥呢?

幾千年前,當徒步于山野間的神農氏望向前方那片鬱鬱葱葱的森林時,心中想必經常會問詢這個問題。

森林中的草藥不會開口告訴他療效。於是神農自己開口,嚐遍了百草,用自己的身體試驗,然後將效果記錄下來,著成了《本草經》。

當然,神農嘗百草的故事只是傳説,《本草經》更現實的來源是春秋戰國諸子百家中的醫家和農家。不過,這個故事非常直觀地展現了古代中國人尋找藥物的方法——以身試藥。

換句話説,就是在開盲盒。

但這種盲盒可不興亂開啊。

是藥三分毒。據《淮南子》記載,神農在嘗百草時曾“一日而遇七十毒”,但神農他老人家天賦異稟,喝口茶就又活蹦亂跳了。

一般人如果去學神農,無異於是在送人頭。但就算是神農這等神人,最終也因為吃下斷腸草仙逝了。

用這種方式想要把所有的草藥和病症一一對應上,怕是醫生會不夠用啊。

人們急需普適性的理論,來指導整個找藥,用藥的過程。

但基於當時人們的認知水平,這套理論往往非常的抽象。

比如今天早上突然降温,下午你開始流鼻涕,身體發熱。現在我們知道,這可能是因為細菌感染,也可能是因為病毒感染,但從古人的視角來看,你生病就是因為涼。

那怎麼辦呢?

在《神農本草經》當中:“藥有酸、鹹、甘、苦、辛五味,又有寒、熱、温、涼四氣,及有毒、無毒”。等等屬性。

那既然你涼了,不如就吃一點,帶有温屬性的草藥吧。

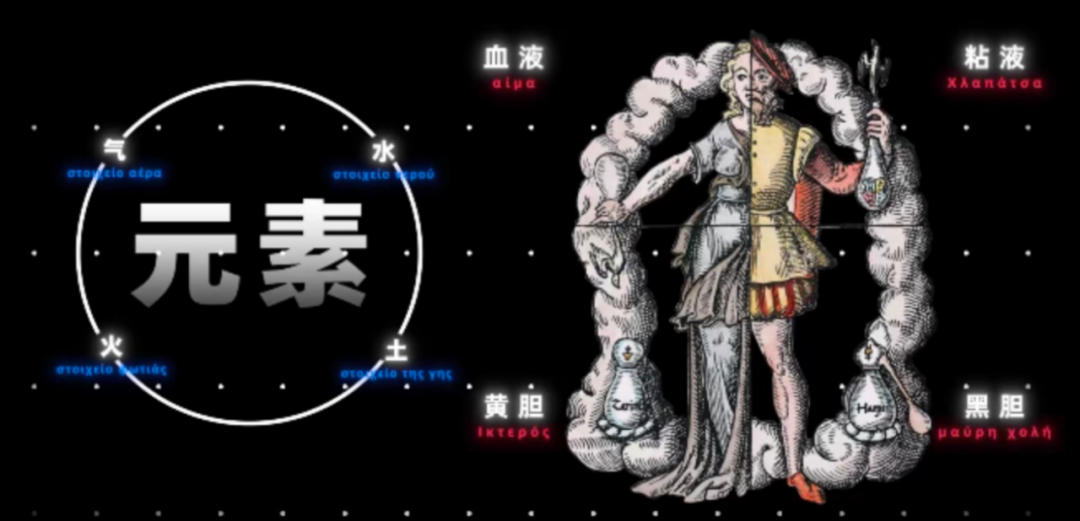

而在中世紀的歐洲,醫生們恪守着古希臘先賢希波克拉底的**“四體液”理論,它認為人體由血液、粘液、黃膽和黑膽四種體液組成**。

為啥偏偏是這四種體液呢?

古希臘人有一種直覺,那就是世界應該用一種統一的理論去描述,於是人體不僅被視為一個生物學實體,還被認為是宇宙微觀的反映。換句話説,每個人都是一個小宇宙。

當時人們對於宇宙的認識可總結為“四元素理論”,它認為宇宙由四種元素組成:土、水、火和氣。

相應的人作為小宇宙,也應該由四種元素組成,所以有了“四體液”一説。氣對應血液、火對應黃膽、土對應黑膽、水對應粘液。

那人為什麼會生病呢?一定是四種元素失去了平衡,對應地放掉一部分體液,讓身體重歸平衡,自然就會藥到病除。

這種黑暗深邃的幻想,籠罩歐洲長達千年,最終發展出離譜他媽給離譜開門,離譜到家了的:放血療法。

莫扎特、拿破崙、笛卡爾、拜倫、路易十五、英國國王查理二世、美國國父華盛頓等等大佬,全是死於放血療法之下。

放血的具體方式也充分體現了歐洲人民的創造力,有用刀切開血管放血的,有用水蛭吸血的。病人頭痛了就把水蛭放太陽穴上,胃痛就放肚子上,女病人痛經,直接放進去。

如果要在體內放水蛭,後庭常常是入口,醫生給水蛭穿上線,然後將其放在一根帶凹槽的金屬棒中送進去,待水蛭吸飽後再用繩子拉出來。

放血療法治百病,哪裏不好吸哪裏。

那既然我們知道有四種體液,光放血顯然是不夠的,另外值得一提的療法還包括:催吐、灌腸、開顱,以及離譜他奶奶給離譜開門的,汞療法,也就是水銀療法。

15世紀後,哥倫布的水手們跨越大西洋,將發現新大陸的消息與梅毒一塊兒被帶回了歐洲。

人在得了梅毒後,身體上長出大片皰疹和潰瘍,然後潰瘍面開始腐爛。嚴重的潰瘍甚至導致骨骼壞死。

16世紀後,梅毒在歐洲已經大面積氾濫了。於是歐洲人開始啓用黑科技:汞。

汞在當時是正是排黑膽的一種藥物,患者服下就會跑廁所,排出的糞便是黑色,同時人還會不停流口水。

我們現在知道這其實就是汞中毒。但當時的人們認為這些黑色的物質是黑膽攜帶毒素從體內排出的表現,排出後體液就恢復了平衡。

對於梅毒這種“皮膚病”,醫生不滿足內服,開始搞出各種奇奇怪怪的療法來:

汞按摩,把汞塗抹在患處按摩;汞桑拿,患者進入一個滿是汞蒸氣的木箱內蒸;以及當時風靡各大藥店的抗梅毒汞內褲,説到這種幾百年前的事為什麼總有一種莫名的似曾相識的感覺。

在當時的歐洲盛傳着一句諺語:one night with Venus, a lifetime with Mercury(一夜風流,終生伴汞)。可見汞療法就如同現在的艾滋病緊急阻斷藥一般深入人心。

經過汞療後,患者的患處會有所緩解,確實“汞固健康”了。不過汞療法的副作用很大,包括掉牙、身體麻痹等等等等,在經過汞治療後,患者一般至少需要住院五週才能把身體調理到出院水平。

為什麼長久以來在醫藥領域,這樣的離譜現象不勝枚舉?

歸根結底,陰陽五行理論,四元素理論,還有印度人的三能量理論,古巴比倫人的占星術,這些形而上的哲學理論,跟治病救人這件事根本就不搭噶呀。

用物理學家泡利的話來説就是,not even wrong。(甚至不能説是錯的)

所謂治病救人,其實無非是三個問題。

病是什麼?藥是什麼?藥是如何治病的?

三個問題如同三頂皇冠。摘下任何一頂,都會對製藥帶來巨大突破。

但這對於科學革命之前的古人來説,實在太遙遠了。

當近代化學興起,科學重塑人類對世界的認識,一切即將發生天翻地覆的變化。

02

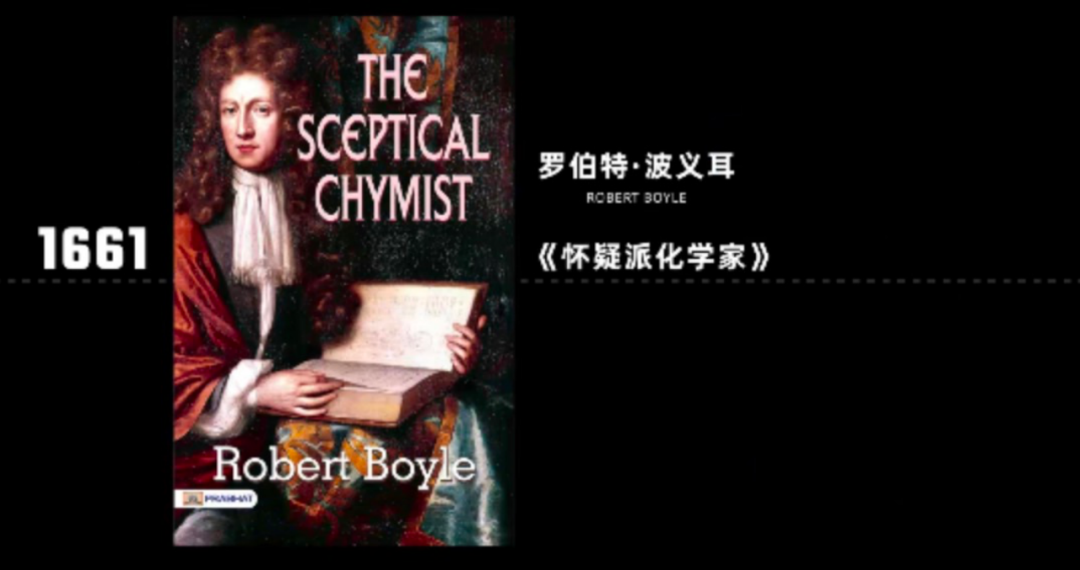

1661年,英國科學家羅伯特·波義耳發表了《懷疑派化學家》,對“四元素”説提出質疑,他認為元素是一類沒有任何摻雜物的事物,且不可能只有四種。

這篇文章被認為是化學從鍊金學中脱離,成為科學的開始。而波義耳也被認為是第一位化學家。

100多年後,法國化學家拉瓦錫製造出純氧氣,並以此重新定義了元素:元素是任何方法都不能分解的物質。

自此,今天我們在課本中學到的化學元素的概念出現,四元素論被推翻。

人們開始意識到,世界上的事物都是由一種或多種元素組成,水是由氫氧兩種元素組成,火是燃燒過程中的氧化反應,氣和土則是由多種多樣的元素組成。

英國化學家道爾頓在1803年提出了化學界的革命理論**“原子論**”,他認為元素由不可分的原子組成,每種元素都有自己獨有的原子,不同元素的原子結合起來,就形成了化合物。

如果世界上各種物質的本質是化合物,那麼藥物就是一種或多種化合物。

如果一種藥物能治病,那説到底就是這種化合物能治病,那還等什麼,我們把它找出來不就行了?

人們開始利用各種方法提取藥物中的有效化合物。

比如水楊酸。

早在古希臘,西醫始祖希波克拉底將柳樹皮研磨成粉,用來緩解病人的疼痛和發燒。

1828年,慕尼黑大學藥理學家Johann Buchner通過溶解、蒸發、結晶等從柳樹中提取出了黃色物質,他將其命名為水楊苷(salicina)。這正是經典止痛退燒藥阿司匹林以及刷酸用的水楊酸的前身。

這種方法通過化學反應將草藥中的不同成分分開,再通過蒸發結晶等方法純化,最終提取到有效物質。簡單説,就是分離+提純。

很多時候,一種藥物感覺有點用,又沒有那麼有用,本質上是因為你吃的量不夠,或者説你吃的那一大堆藥裏面,真正有效成分的純度不夠。

另外,很多草藥的副作用來自於草藥當中跟有效成分不沾邊的物質。

這些問題都通過分離+提純得到了解決。

更進一步,阿司匹林1897年被用化學方法人工合成,磺胺類抗生素在1935年被人工合成,人類擺脱了對自然界草藥的依賴,可以大規模批量生產藥物了。

“藥是什麼?”人類在這個問題上取得了突破。

那“病是什麼?”“藥物是如何治病的?”呢?

一位德國化學家埃爾利希思考的事情,藴藏着這兩個問題的答案。

有沒有一種化合物,它能像完美的特種兵一樣精準打擊恐怖分子,而且不光不傷及無辜,連一般平民的日常生活都不影響呢?

他把這樣的化合物稱為**“魔術子彈**”,這個名字來源於當時一個非常流行的歌劇《魔彈射手》,劇中年輕獵人Max為了贏得新娘Agathe與惡魔結下契約,使用了一種想射哪兒就必然會命中的魔術子彈。

埃爾利希的一生都試圖找這種神奇的化合物,終於在1910年,他實現了自己的夢想。

03

19世紀,人類對**“病是什麼**”的認知終於被科學的火焰照亮。

細菌,這個早在200年前就被列文虎克用顯微鏡觀測到的微生物,雖然人們常在傷口或其他組織中發現它的蹤影,但在當時的普遍認知中,細菌這種低等生物就像茅坑生蛆,只是病態的表現,而非致病的原因。

但普魯士醫生羅伯特·科赫通過將隔離培養,沒有接觸過任何動物的炭疽菌仍會導致炭疽熱的實驗證明了細菌同樣是致病因素。

因此,找到能消滅的細菌的化合物就成了藥物研發的關鍵。

什麼樣的化合物能精準地消滅細菌呢?沒人知道答案,但在當時,埃爾利希發現有些化合物能精準地與細菌“貼貼”。

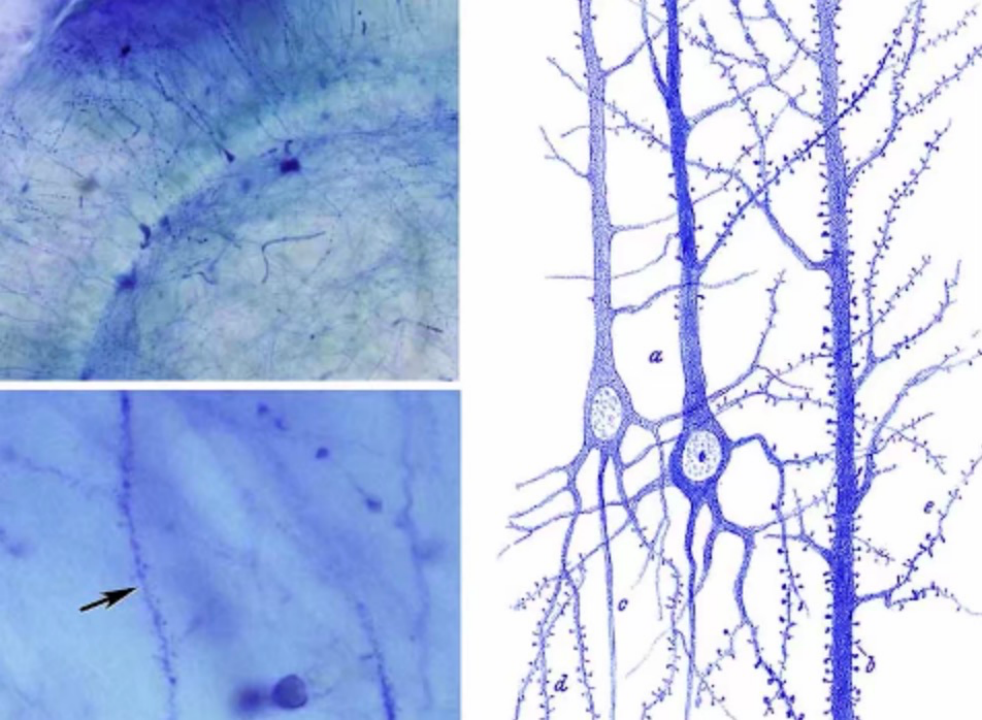

這些化合物是各種各樣的染料,比如甲基藍(methylene blue)就只給神經軸突染色。

為什麼這些染料能只給特定細胞染色呢?

埃爾利希推測,這些染料化合物與對應的細胞之間一定存在某種能夠像拼圖一樣相互結合的生理結構。

並且,既然有專門“貼貼”的化合物,那一定也存在專門“狙擊”的化合物。

“Corpora non agunt nisi fixate,藥物不結合就不會生效”。這一信條自此貫穿了埃爾利希的整個學術生涯。

他開創了一種研發藥物的方法,這套方法沿用至今。

第一步,就是要海選出一種,能跟病原體結合的化合物,雖然這一步具體怎麼結合的生理過程埃爾利希並不知道,但好在當時的德國,化學染料工業正萬物競發,每天都有新的有機化合物被髮明出來,埃爾利希能找到充足的候選人蔘加海選。

關鍵在於第二步,改良化合物。根據德國化學家李比希的有機基團理論,有機化合物可以通過改變部分基團的方式去保留一部分性質,同時修改一部分性質,於是埃爾利希可以通過一系列的化學實驗來給化合物替換各種各樣的基團,不斷地微調,逐一地實驗。

最後,當然就是選出效果最好,副作用最小的那種,魔術子彈。

在1904年到1908年間,埃爾利希和他的助手前前後後試了600多種化合物,先餵給感染梅毒的兔子,再餵給感染梅毒的人,最後終於找到了效果最好,副作用最小的編號為606的砷凡納明。

1910年,606以薩爾弗散(Salvarsan)的名字上市,成為人類第一款的化學合成藥物。它的出現使五年內歐洲的梅毒減少到一半,也標誌着現代化學療法時代的到來。埃爾利希因此得名 “化療之父” 。

至此,人類找到了對於“藥是什麼”,“病是什麼”,“藥怎麼治病”這組問題的第一版完整解答,青黴素、甲硝唑、普利諾洛爾、青蒿素,一系列化學合成藥物在短時間內雨後春筍,噴薄而出,到了20世紀40年代,肺結核、高血壓、瘧疾等等困擾人類百萬年的疾病,相繼被攻克。

但這遠遠不是歷史的終點。

04

時間撥到20世紀下半葉,此時隔壁的數學家們剛開始給一個名叫計算機的新玩意兒寫代碼,生物學家們則找到了一切生命的代碼:DNA。

自1953年的那篇Nature論文開始,從DNA到RNA、蛋白質、氨基酸、ATP等等,這些出現在中學生物課本上的知識就像一扇扇門一樣被打開,門後那如同原子世界般精確運轉的生命規律呈現在人類面前,分子生物學由此奠基。

後來人類基因組計劃的完成更是將所有人體運轉的密碼都擺在太陽底下,人類開始觸及到一切生命現象的本質。

細胞是一切生命活動的基本單位,蛋白質則是一切生命活動的承載者,催化反應的酶是它,進出細胞的通道是它,消滅異類的抗體等等都是它。換句話説,沒有蛋白質不參與的生命活動。

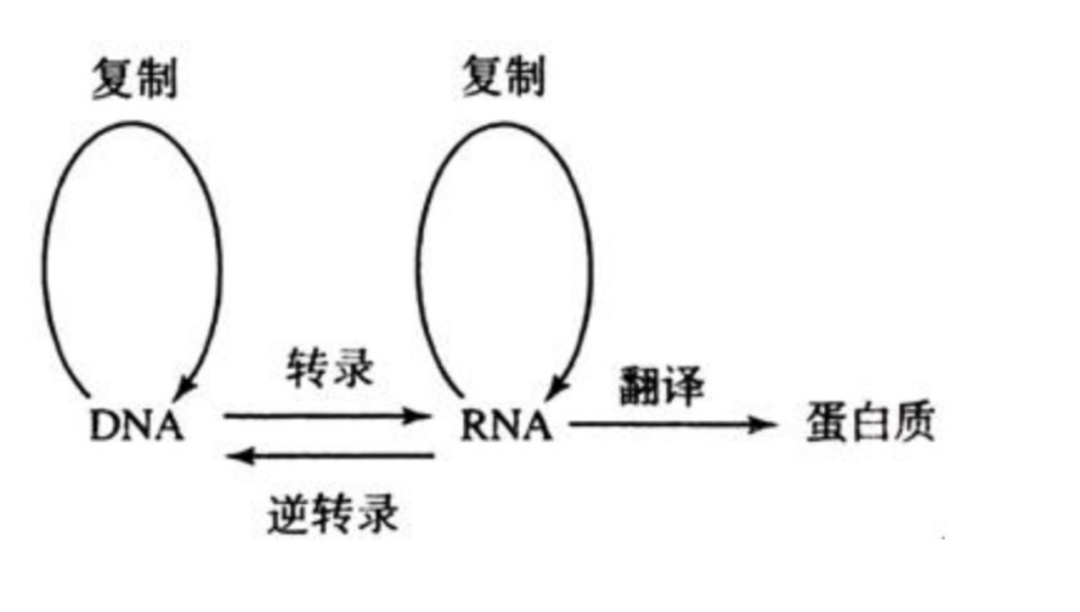

而蛋白質的生成完全是按照DNA中記錄的遺傳信息進行的。DNA轉錄成RNA,RNA翻譯成一條由不同氨基酸組成的多肽鏈,多肽鏈不斷摺疊後最終形成蛋白質。

如果大家還沒把知識還給生物老師的話,應該會記得這個過程叫做基因表達,遵從着DNA中心法則。

這對於我們進一步回答那三個的重要的問題有什麼啓發呢?

既然我們的生命過程是由DNA到RNA到蛋白質的這個過程控制的,那病是不是生命過程啊?

因此所有的病,要麼是我們自身的DNA到RNA到蛋白質的這個過程,出現了一些錯誤,要麼是外界的因素,破壞了這個過程。

而藥,就是要修復這個過程,或者阻止外部因素對這個過程的破壞。

那些能夠影響這一過程的點位,被稱為靶點,它可以是蛋白質,也可以是RNA、DNA。

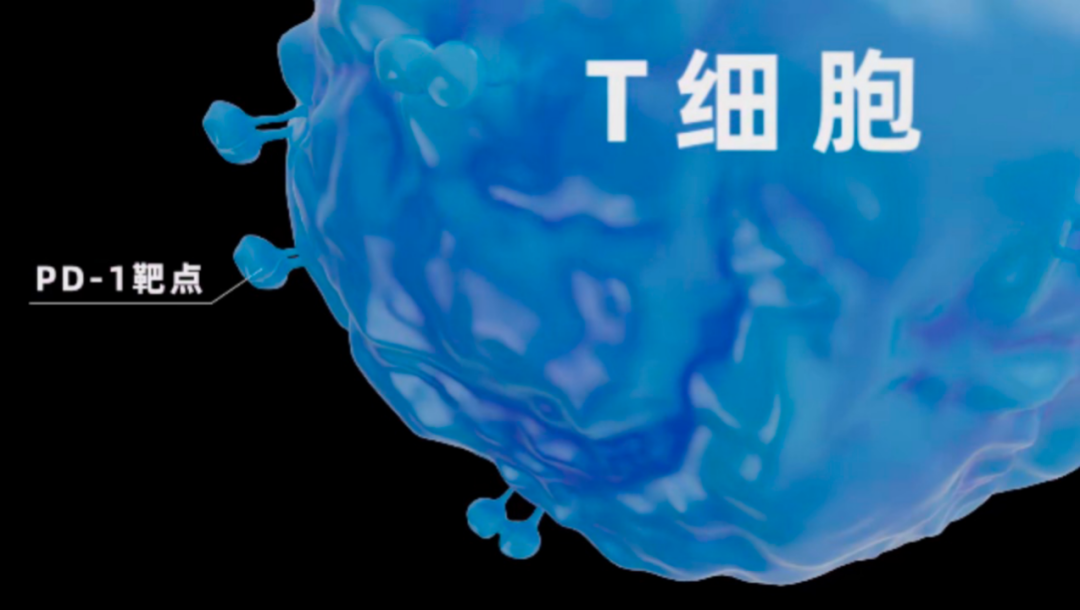

比如與治療肺癌、肝癌等癌症相關的PD-1靶點(programmed cell death protein 1)。這是T細胞表面的一種蛋白質受體。

T細胞是免疫系統中的“巡警”,消滅人體中的細菌、病毒和腫瘤細胞。但T細胞同樣可以殺死正常細胞,所以它需要精準地找到病原體。

怎麼做到呢?

正常細胞通過表達PDL1蛋白,與PD-1靶點結合,讓T細胞知道它是“好人”,但有一些狡猾癌細胞也學會了這招。

所以我們就可以針對PD-1這個靶點,開發藥物阻斷這些腫瘤細胞產生的PDL1與T細胞的PD-1靶點結合,從而使T細胞消滅它們來治療癌症。

再比如説,最近極其火熱的減肥藥物,思美格魯肽的靶點GLP-1。

GLP-1 是一種人體產生的胰高血糖素樣肽,與細胞上的GLP-1受體結合後,能減慢胃排空速度,延長飽腹感來控制食慾。

但人自身分泌的GLP-1半衰期只有不到2分鐘,所以科學家對GLP-1做了結構修飾,使其與受體能長久地發揮作用,這就是思美格魯肽。

不吃東西也有飽腹感,自然就減肥了。

靶點理論的出現徹底改變了藥物的研發,人類不再需要漫無目的地什麼都來試一遍了。研發藥物的目標變得非常明確:找到那個靶點,然後根據它的化學結構去設計相應的化合物。

如果神農再世,想必他會茅塞頓開:原來答案不在山林野草,而就在自己這副血肉之軀裏藏着。

這是現代藥物研發的全流程:

第一部分:疾病假説以及靶點識別,也就是找靶。

這部分大體上有兩種思路,一種我稱之為“自下而上”式,從出問題的地方開始,比如某種蛋白質摺疊錯誤,然後順着與這個蛋白質相關的生理活動順藤摸瓜,找到最終的病因;另一種我稱之為**“自上而下”式。**直接從源頭找問題,所謂源頭也就是基因,在龐大的基因組裏找相關的突變片段。PD-1正是這種方式裏找到的。

第二部分,針對特定的靶點,通過大量的合成和篩選,**找出那種最有潛力的化合物。**這步的思路跟100年前的埃爾利希是一樣的,區別在於實驗的方法。既然我們知道了病本質是蛋白質的問題,RNA的問題,DNA的問題,那就不必一開始就拿動物做實驗了,而是可以從分子或者細胞層面進行實驗,也就是説,可以拿燒杯水管培養皿,大規模自動化地做試驗了。

是時候給製藥行業一點小小的工業革命震撼了。

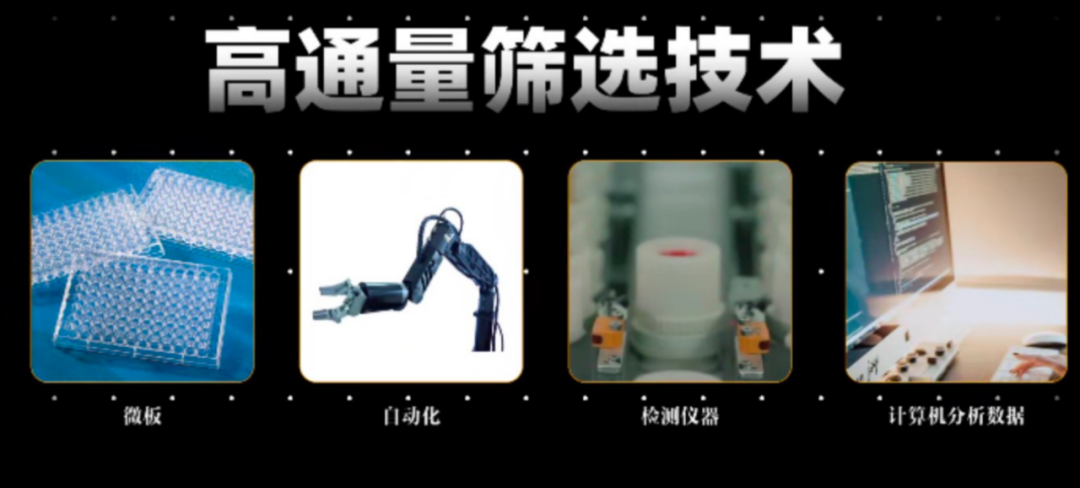

這就是效率至上的高通量篩選技術。

它的實驗對象,是放在試管裏的分子或細胞,每一管都在做不同的實驗。而它用的微板上有上百個試管,相當於一次性能做上百個實驗。效率值+1。

而整個實驗過程,都是在自動化系統的控制下進行的。也就是説,什麼時候,哪些試管,要注入什麼試劑,全程自動化。效率值再+1。

然後實驗數據的檢測、採集、分析,同樣不需要人親自去顯微鏡下觀察,系統直接給你生成一個報告,人坐在電腦前看數據寫報告就完事兒了。效率值再+1。

在這三層buff加持下,高通量篩選的效率變得相當可觀。

根據英國學者Alan D.研究顯示,到了1999年,頂級高通量篩選實驗室,每天的篩選量就能達到10萬種化合物,5年做了600種化合物的埃爾利希不禁淚流滿面。

剩下的第三部分,就是人體臨牀試驗了。

21世紀初,高通量篩選在藥物研發中越來越重要,在諾華、惠氏、賽諾菲-安萬特等製藥公司中,到了2009年,化合物修飾中使用比例已高達84%,且篩選規模也連年上漲。

一些重要的藥物也相繼被研發出來:治療癌症的吉非替尼、厄洛替尼、索拉非尼,治療艾滋病的替拉那韋、治療糖尿病的西他列汀等等,這些藥物從研發到通過FDA審批,平均只花13.5年,最少的西他列汀更是隻花了6年!

這效率,我奶奶都説好。

05

病是蛋白質承載的生命過程發生錯誤或者受到干擾,藥是能影響這些過程的化合物,而治病的過程就是藥發生影響的過程。這個第二版的理解,指導人類把找藥的效率推到了極致。

隨着最終的真相越來越接近,人們開始意識到,我們需要一種新的智慧,它將解決藥物研發最頭疼的問題,完成人類永遠無法完成的偉業。

據《Nature》的相關報道,在美國研發一種新藥,從項目啓動到被FDA批准上市,平均需要花費10-15年的時間,研發成本約為26億美元。

如《我不是藥神》中治白血病的格列衞,諾華公司從1988年開始研製,歷經13年,直到2001年5月才上市。

雖然相比於梅毒花了數百年才成藥已經是吹氣滅火與消防隊滅火的進步了,但藥的研發時間的累積不應是以秒以時以天為單位,而是以生命來度量。當被醫生告知無藥可用時,不知道有多少人希望下一秒就能有一款新藥出來拯救他們。

然後,我看到了這樣幾條新聞:

一家英國的AI藥物研發公司Exscientia,通過自動進行設計並確定合成的優先級,使藥物發現時間縮短為12個月。

另一家AI藥物研發公司英矽智能研發的治療肺纖維化的藥物INS018_055,從發現靶點到進入臨牀僅用了18個月,投入260萬美元。

要知道,傳統制藥的研發週期從發現靶點到投入臨牀,是在5年左右的,AI的加入使其縮短了一倍都不止。

這又是怎麼回事呢?

我們一個一個環節來説,先説靶點。

比如説我現在想開發一種治療克羅恩病的藥。

克羅恩病是一種非常嚴重的消化道疾病,通常表現為消化道胃啊腸啊反覆不停地發炎,然後病人就沒法吸收營養了,人瘦得不成樣子。在克羅恩病的高發地區,每千人當中有三人患病,還是比較多的。

那麼自然對這種病靶點研究也是汗牛充棟,那**在這麼多的靶點當中,要選取哪個去製藥呢?**論文太多了,根本就看不過來啊。

好在AI不怕數據多呀,我們可以用AI去通覽這些靶點。

這裏的AI就像一個全能的產品經理,腦子裏裝着所有制藥所需的知識。它知道每一種病對應的靶點,每一個靶點對應的研發藥物,每一個靶點對應的生理過程。

同時,他還能做極其詳盡的競品分析,從學術、經濟等多個方面告訴製藥人,在眾多靶點中應該選擇哪個去製藥。

那假設我們選定了AI推薦的靶點,**下一步就是去看分子庫裏的分子,是否能跟它有效地結合。**這一步可以用另一種AI去預測。

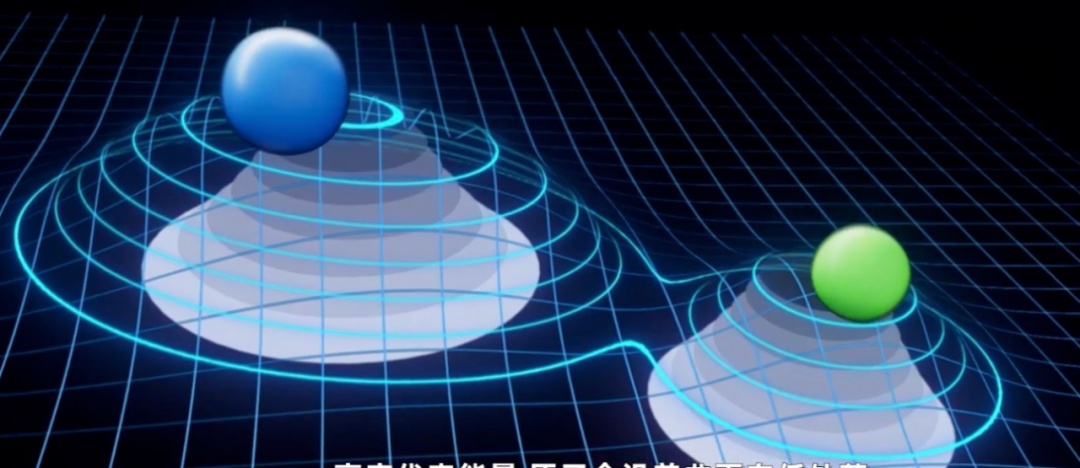

分子能否結合,就是分子間發生作用,也就是它裏面的原子運動之後,能否穩定在結合的狀態,而這種運動是可以用量子力學計算的。

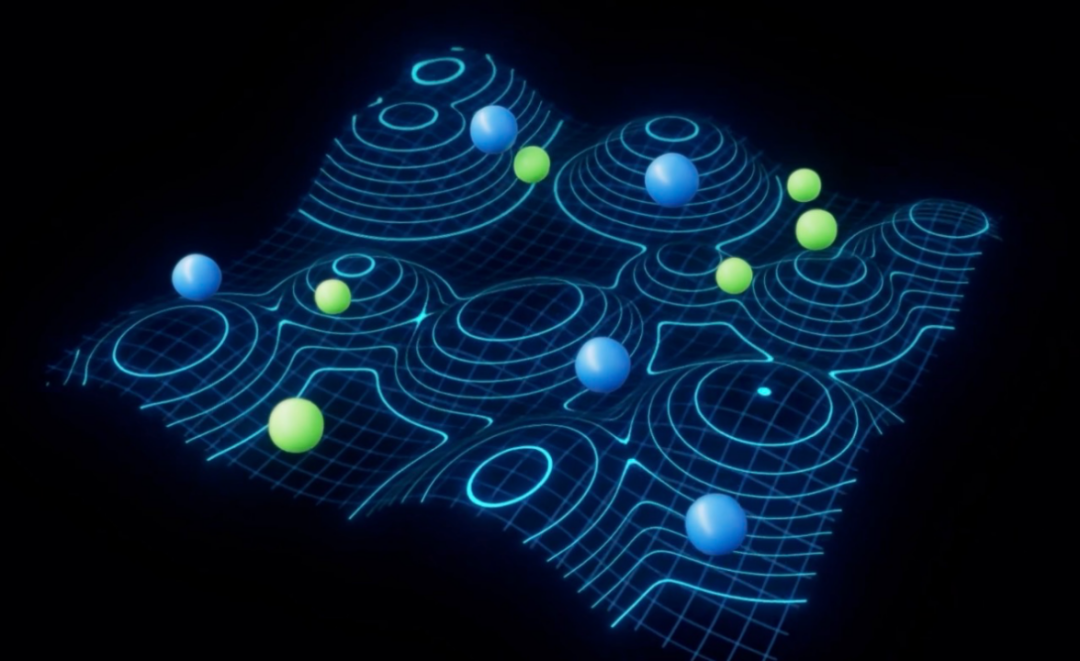

一種物質的全體原子的受力綜合起來,就得到了這樣的曲面:力場。

高度代表能量,原子會沿着曲面向低處落,全體原子就這樣運動。

但很麻煩的一點來了,原子一動,受力立馬就改變,力場也隨之改變。這樣就得重新計算力場。

如此往復,這個過程就叫分子動力學。

相信大家一聽就能感受到這個算起來有多麻煩了。給個數據感受一下:2019年,一台超級計算機用一天能模擬一萬個原子在十萬億分之一秒內的運動。

計算力場之所以如此艱難,最大的原因不在於時間長短,而在於規模。原子規模擴大10倍,計算難度就增加1000倍。

但AI入場後,情況就好起來了。

怎麼回事兒呢?我們先用傳統方法進行少量計算,然後讓這些結果來訓練AI,然後讓AI直接擬合出其餘部分,這種方法能大幅降低計算量,之前一天能模擬十萬億分之一秒內一萬個原子的運動,現在能模擬一億個原子。

這就叫量子物理計算。

經過AI計算之後,我們就可以排除那些明顯不可能結合的分子,能排除掉多少呢,目前的技術大概能排除90%,也就是就把高通量篩選的成本和時間省下來90%,非常炸裂。

但這還不是最關鍵的,真正的神奇的地方在於,AI可以自己生成我們之前沒有見過的藥物分子。

我們以大分子藥物也就是蛋白質為例。

我們都知道,在細胞當中,蛋白質是在DNA的操控之下,以信使RNA為模板,20種氨基酸,一個一個接起來,然後摺疊生成的,然後會呈現出不同的性質,不同的功能。

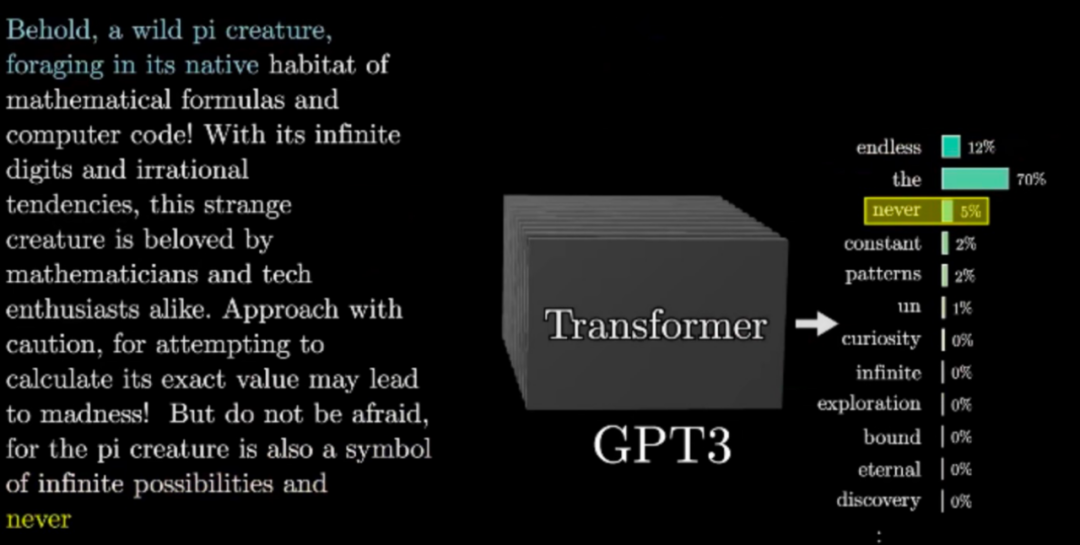

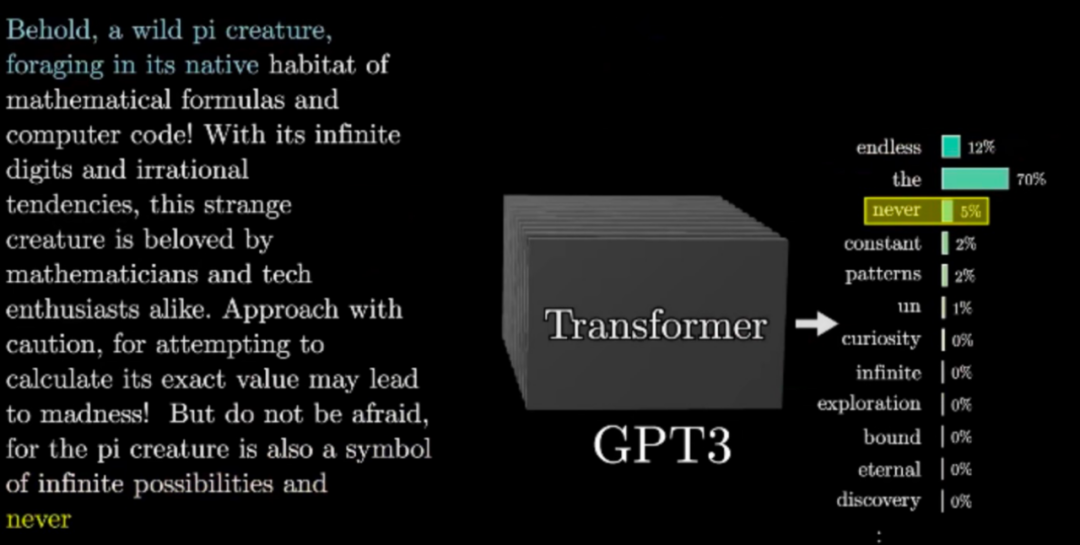

而大家最熟悉的AI,ChatGPT,是在一段文字之後,不停地接下一個單詞,從而形成一整段的文字。只要我們在考慮下一個單詞接什麼的時候,考慮的維度也就是參數夠多,當它達到1750億個參數(ChatGPT3.5)的時候,似乎它接龍出來的那段話,不僅十分通順,還可以呈現出豐富的知識,很高的邏輯性和情商,跟用户對答如流。

那麼同樣的操作,能否應用於蛋白質的生成呢?

再換一個角度來思考的話,人類理解問題的時候,往往是進行高屋建瓴的抽象,比如我們寫文章的時候,會列個提綱,會先把最後一段寫什麼,中間每段些什麼,再開始動筆寫第一個字。正如以前,人類在手動設計蛋白質的時候,會根據過往的經驗,這一段序列意味着什麼,再分段組裝。

但很多時候,**一些看似簡單的問題,用高屋建瓴的抽象,並沒有辦法得出明確的規律。**比如人是怎麼走路的,話是怎麼説圓的,蛋白質是怎麼呈現出特定的性質的。

對於Transformer模型為代表的AI來説,它不需要這種高屋建瓴的設計,那些宏觀上看似非常複雜的秩序,是可以從類似單詞接龍這種小操作的大量疊加湧現出來的。這是一種與我們習慣的,完全不同的理解世界的方式。

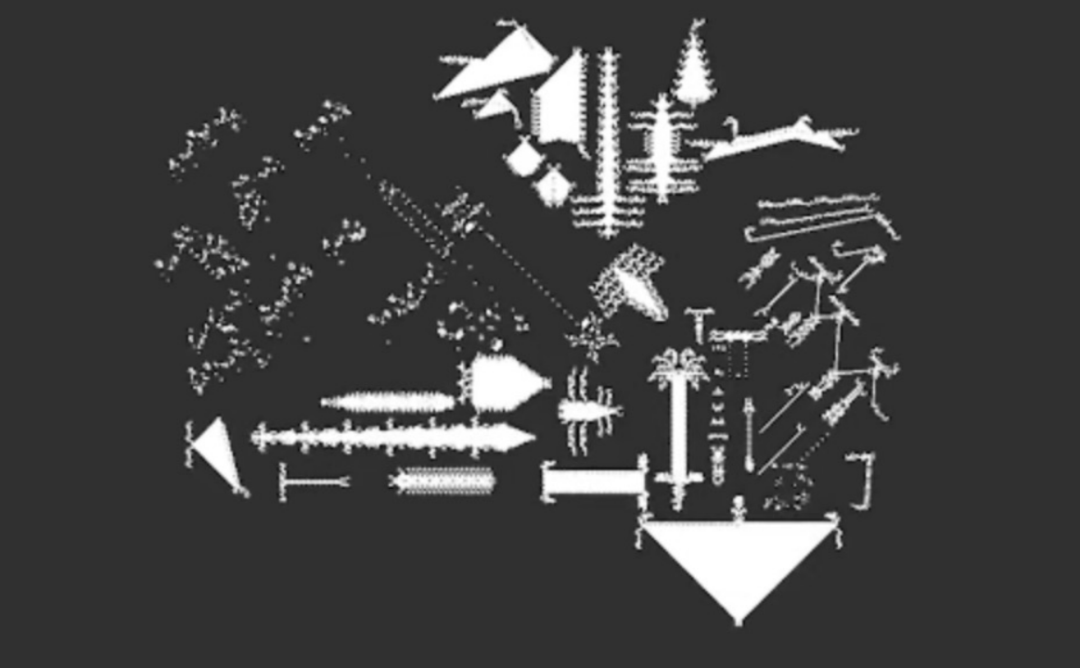

就好比在著名的生命遊戲當中,我們看到的橫向移動移動飛船,不停發射炮彈的炮台,都只是這些遵循簡單規則的小方塊疊加之後湧現的產物。

這種湧現的規律,能否用於蛋白質的生成呢?

答案是可以的。

2023年,來自斯坦福大學的研究者受到GPT-3的啓發,使用各大蛋白質數據庫19000個家族、2.81億種不同蛋白質對應的氨基酸序列訓練了AI模型ProGen。

他們隨後使用ProGen生成100萬種蛋白質,在其中按殺菌潛力選取了100種進行實驗。結果這100個蛋白質中,有66個可以殺死細菌,有2個殺菌能力和蛋白溶菌酶不相上下。更牛的是,這2個蛋白質對應的氨基酸序列的相似度只有18%。

這就好比用南轅北轍的兩種思路證明了哥德巴赫猜想,人腦基本不可能做到。把不可能變成可能,就是AI給大分子藥帶來的變化。

06

“21世紀是生物學的世紀”,這句話不假。《麻省理工評論》評選出過去20年曆200項全球突破性技術中,與生命科學相關的研究多達52項。

但是在“四大天坑”的影響下,這句話逐漸成了笑談。那如果説**“21世紀是AI加生物學的世紀”**呢?我相信更多的人都會認同。

在與英矽智能的CEO Alex交談過程中,他提到一個非常有意思的東西。他最希望藉助AI去研究的疾病,是衰老。

不是每個人都會得癌症,也不是每個人都會得克羅恩病,但是地球上80億人,無時無刻不在經歷着衰老。

衰老,是人類最常見的疾病,並且與衰老伴隨的DNA,RNA,蛋白質的變化,還直接間接引發了大量其他疾病,對於一個治病的AI來説,衰老是最大的學習語料庫。

過去,我們無法去應對衰老,因為我們還沒有領悟生命的秘密。

在過去500年中,我們知道了藥物本質是分子,藥物治病需要結合,和病也是生命的過程,準尋DNA中心法則,但是從我們身體當中無數細胞無數蛋白質的DNA中心法則,到宏觀的生命現象,這個湧現的過程,我們沒有任何的工具可以去操作它。

現在我們有了AI。

讓我們破解生命的秘密,至少我們應該試一試。