被羣嘲“巨嬰”的中產家長, 為何活成了全社會最焦慮的一羣人?|文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-4分钟前

董輝

華東師範大學教育學部

(本文原載《首都師範大學學報(社會科學版)》)

【導讀】隨着生育率不斷下跌,學校與家長之間的矛盾卻日益暴露出來,“巨嬰父母”這一説法在近期受到諸多關注。這一説法指向讓學校包辦孩子的一切,拿老師當專職保姆的家長。這些家長要求校方對孩子承擔無限的責任,大到學習成績,小到蚊蟲叮咬,都可能成為像校方“追責”的理由。為應對家長,校方則“創造”了諸多規定,“課間不允許出教室”、“家長要檢查孩子作業”等,導致學生和家長也變得筋疲力盡。本文分析的大城市家長的教育焦慮,或許可以為變味的家校關係提供解釋。

作者發現,當前大都市家長的教育焦慮主要表現為一種**“強感受、弱傷害”的泛化羣體心態。根據作者調研發現,上海、北京、深圳、蘇州、成都5個城市的家長對子女校內外生活的方方面面都很關注,側面反映出教育焦慮的泛化,自身能否勝任家長的猶疑也困擾着他們,主觀焦慮感的體驗強烈而明顯。然而這種焦慮並不構成嚴重的生活困擾,屬於一種比較典型的社會心態。在不同羣體之間,那些擁有經濟、社會和文化資本優勢的中上階層家長,更容易在自身育兒方面的能力上感到更強烈的焦慮感,卻在面對焦慮情緒的衝擊時較中下階層家長擁有更強的“免疫力”,讓自身免於陷入焦慮症傾向,可謂上層“知其所憂”,而下層卻“身受其困”**。

這些現象説明大都市家長的教育焦慮越發呈現出**“液態化恐懼”的表徵,意味着即便教育政策堵住某些“漏洞”之時,焦慮卻可以尋找新的“出口”**;教育焦慮附着在生活焦慮、身份焦慮以及宏觀社會變遷引發的不確定性上,使主攻教育領域的治理策略“偏離靶心”。**作者建議,應加強對所謂“雞娃號”等社交媒體的信息“清朗”行動,也應引導家長弱化“地位競爭”的功利教育行為。**教育焦慮本質上是一種“無邊界社會問題”,應藉助多學科理論視角進行深入闡釋,分階段助推個體、家庭和社會層面的“去焦慮化”。

本文原載《首都師範大學學報(社會科學版)》**,原題為《大都市家長的教育焦慮:憂心所向與憂慮幾何? ——基於上海等城市調查數據的分析與思考》********,**僅代表作者觀點,供讀者參考。

大都市家長的教育焦慮:

憂心所向與憂慮幾何?

——基於上海等城市調查數據的分析與思考

自新冠疫情暴發以來,人們習以為常的教育系統及其運行方式發生了很大的變化,伴隨線上教育的大面積鋪開,以往隱匿的一系列問題和矛盾也隨之被激化、放大,學業焦慮、親子矛盾、家校衝突嚴重,加之校外培訓機構焦慮營銷的催化,社會範圍內教育焦慮的“迷瘴”愈發濃厚。對此,國家及時採取了一系列干預舉措,特別是以近期“雙減”政策為代表的校外培訓治理,無不指向增進教育公平、提升教育質量、優化教育生態的總目標,以緩解教育焦慮、增加人民對教育的滿意度。然而,教育焦慮的有效治理需建基於對焦慮現象和問題的精準把握之上,儘管社會範圍內對教育焦慮的討論激增,但經驗調查和理論認識仍有深化空間。本文基於課題組在2021年上半年以上海為重心同時波及北京、深圳、蘇州、成都等大城市的家長調查所獲資料,力求描繪當前我國大都市義務教育階段家長教育焦慮的前沿動****態,為“焦慮的家長”和“家長的焦慮”進行數據畫像,助力有關家長焦慮研究的知識積累和治理優化。

**▍**家長焦慮現象的多角度審視

提及教育焦慮,廣大家長無疑是最核心的標的羣體。家長焦慮通常指向育兒及教育問題,反映出家長的教育期待與其資源的不匹配、能力的不充分、未來的不確定等矛盾所導致的壓力、恐懼甚至焦躁抑鬱等負面心態。近年來,針對教育焦慮尤其是家長教育焦慮的討論文獻激增,梳理總結後初步形成如下認識。

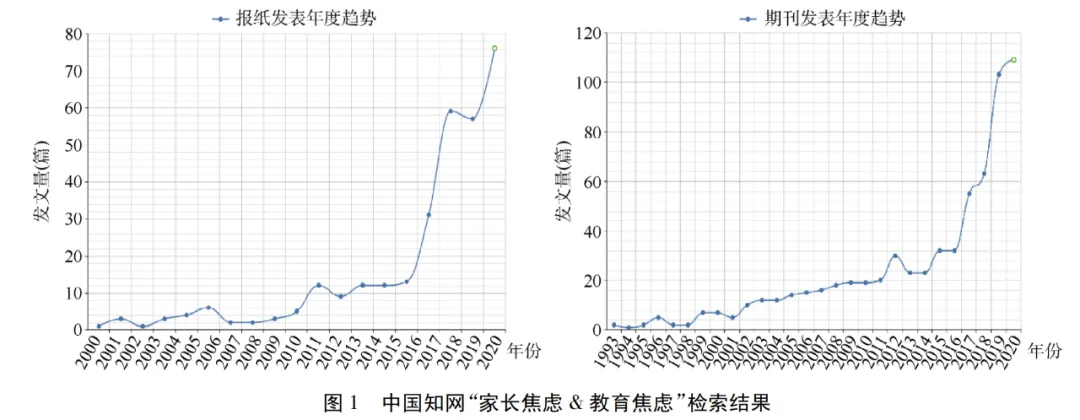

從時間上看,家長焦慮是一個晚近才凸顯出來具有鮮明時代性的教育社會現象。不少家長的教育記憶和眼前的育兒投入之間的巨大反差,深刻揭示了時代對家長角色和職責的形塑。大體以20世紀80年代為界,可以看到家長育兒方式的變遷及與之相伴的焦慮心態更明顯是近三四十年全球社會轉型和教育變革的產物。就我國而言,20世紀70年代末的計劃生育政策改變了傳統的育兒實踐,**孩子是家庭“唯一的希望”很大程度上為高強度育兒以及“輸不起”的焦慮心態的泛濫埋下伏筆。**21世紀以來,有關教育焦慮的討論逐漸升温(圖1),尤其是近五年間,焦慮話題的熱度持續走高且高熱不退,時下的“雞娃”“內卷”等教育焦慮代名詞屢見報端,並不斷迭代翻新。

從空間上看,家長焦慮呈現出全球蔓延與本土衍生的雙重趨勢。一方面,權威型育兒方式確實在世界範圍內持續擴散,家長干預式的“家長主義”理念也在不同文化圈中獲得廣泛認同和踐行;為孩子儘可能選擇更為合適的學校的行為逐漸成為一個尤為顯著的全球現象;關於“影子教育”的研究也揭示,不同國家和層次的家長都在不同程度上捲入校外培訓市場購買相應的補充性教育服務。伴隨世界範圍內家長育兒理念、方式和行為的趨同,因過度關注、介入子女教育而滋生的焦慮就具備全球擴散的可能。另一方面,不同國家、地區、族羣的家長所面對的微觀焦慮環境還表現出明顯的“在地化”特徵。例如,相對其他國家,北歐國家整體上社會分化程度較小,政策文化偏重公平與協作,家長育兒的權威色彩和焦慮程度則相對較輕。即便同一個國家,不同城市和族羣的家長在育兒焦慮的內容和表現上也存在明顯差異。**例如,美國紐約上東區的媽媽面對的“育兒戰爭”和教育焦慮遠遠超出教育本身,而印度裔家長的焦慮更關乎如何讓子女在自身具備“職業資本”的行業領域內保持優勢。在我國,儘管教育焦慮更多是一個城市化問題,但不同地區和城市乃至同一城市不同區域,微觀焦慮生態上依然存在明顯不同。“海淀媽媽”“順義媽媽”等熱詞以及相關的網絡推文正映射出上述差異。**而一些針對區域教育升學競爭和學區房溢價問題的實證研究,也客觀上刻畫出這種教育生態的區域差異。不同的區位條件、教育基礎乃至人口結構,一系列經濟社會因素的扭合,讓家長焦慮呈現出相應的“屬地化”特徵。

從羣體上看,家長焦慮研究聚焦城市中產階層,讓教育焦慮更多體現為一種階層化的“標籤”。美國學者艾倫裏奇(Ehrenreich)在其《落後的恐懼》(Fear of Falling)一書中,專門剖析了中產階層家長的育兒行為和教育焦慮現象,也討論了中產階層地位“困局”的社會根源和出路;英國學者鮑爾(Ball)也在一系列家長擇校的研究中指出,擇校作為一種“階層化策略”與中產階層特有的地位危機和恐懼心理有關;此外,美國學者拉魯(Lareau)有關家庭教養方式的經典研究也是圍繞“階級”展開的,相較於信奉“自然養成”的工薪階層而言,實施“協同式培養”的中產家庭在資源和情感投入上的密集程度與其教育焦慮的關聯也更為密切。國內外備受關注的“密集型育兒”(intensive parenting)“直升機父母”(helicopter parents)“推娃型家長”(pushy parenting)以及“母職經紀人”等概念,還有在精細化社會分層下家庭教育在經濟、文化和情感等方面大力投入而引發的教育“搶跑遊戲”和“軍備競賽”的討論,也大多是以中產階層家長及其處境為焦點展開的。

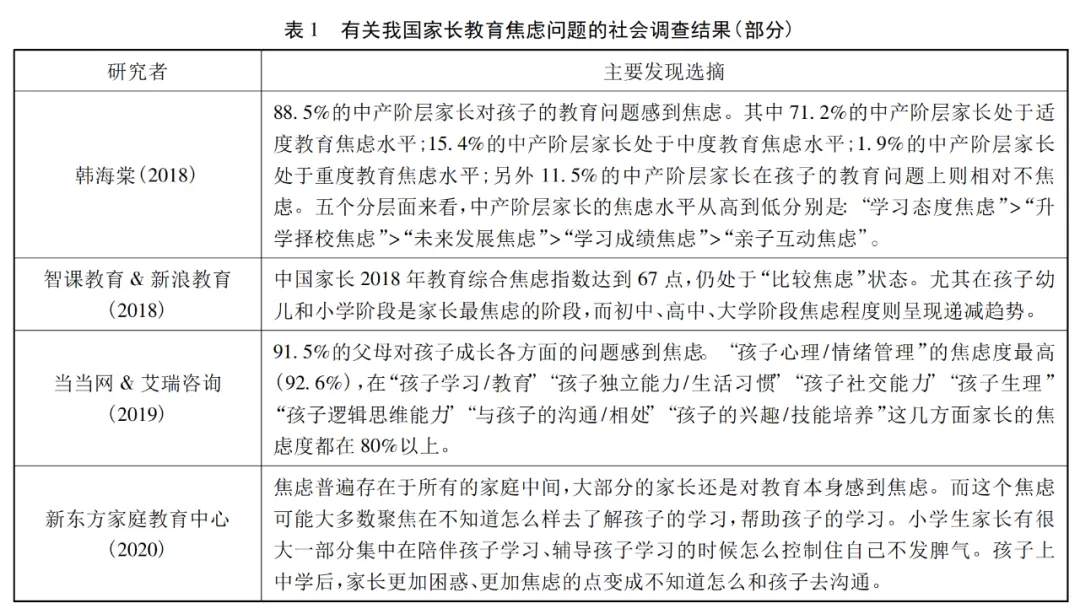

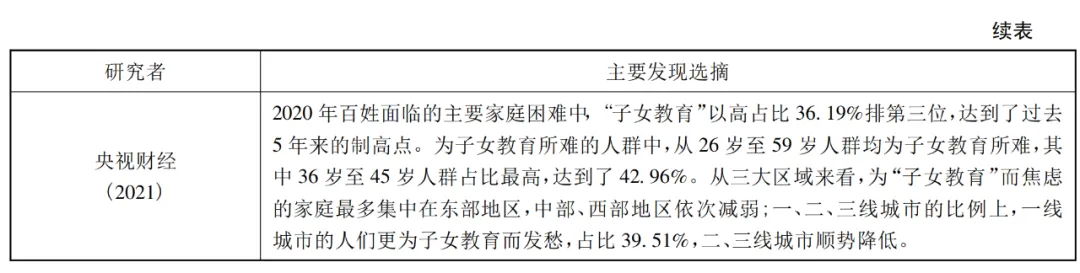

**從程度上看,我國的教育焦慮現象“痛點”相對集中,但羣體感受和焦慮內容趨於泛化。**儘管既有研究對於中產階層的教育焦慮有着相對深入的研究,但自2015年以來,一些大規模的社會調查結果也不斷顯示出,我國的教育焦慮在不同階層羣體中的擴散趨勢明顯,不同羣體家長的主觀焦慮感強烈、教育焦慮指數總體偏高。我們將部分研究結果彙總成表,上述情況可見一斑(表1)。此外進一步可以看到,廣大家長焦慮的“痛點”大多圍繞“孩子的學習/成績/升學”等問題,同時,焦慮的不斷泛化蔓延至有關孩子成長髮展、當下與未來的方方面面,乃至對家長自身資源和能力、育兒和生活等方面的憂心也趨於加深。

從原因上看,家長焦慮作為一種社會症候具有複雜的社會系統性誘因。教育焦慮映射出當代人的生存與身份焦慮,伴隨近四十年來持續的“個體化”“液態化”社會轉型,不確定時代的生活自由與風險並存,人們普遍被“缺失感”的恐懼裹挾,陷入“速度陷阱”和“技術幻象”,與有意義的生活“失聯”,這是焦慮的時代根源。不少研究也顯示,社會因素成為家長焦慮的主因。經濟發展與不平等的擴大,是教養方式轉型的根本驅力;而以績效、問責和競爭為導向的全球教育改革推動了教育責任與壓力向個體與家庭的傳導;我國高等教育改革精英化與基礎教育均衡化的價值錯位,向下涓滴着教育競爭壓力,而優質資源的不充分與不均衡(所謂教育“拉美化”現象)以及課外補習市場的焦慮營銷,共同締造了“表象並不美好”的教育焦慮現實;此外,頻繁的教育改革與政策調整、傳統文化的慣性、技術變革的衝擊、科學育兒的思潮以及家長普遍的準備不足和知識能力的缺欠等,都在一定程度上牽引、驅策着家長焦慮的生成、擴散與固化。

從影響上看,教育焦慮不僅是個體家庭的現實困擾,更是弊端明顯的公共議題。深度捲入孩子教育、過度的設計和干預,進一步催生“完美主義”的非理性育兒期待和行為。這不僅對青少年及家長的身心健康和主觀幸福感存在消極影響,並通過“母職經紀人”等途徑,強化了“家長主義”(parentocracy)**的意識形態,加劇家長擇校和地位競逐,擴大教育和社會不公,惡化家庭關係、親子關係與家校關係,甚至為教育生態的惡化提供了社會文化土壤。**由於教育焦慮成為關乎教育和民生福祉的關鍵問題,故而也是國家教育治理的重點靶向。

應該説,既有文獻為後續研究奠定了較好的基礎。但有關焦慮的研究還遠遠沒有窮盡,一定程度上説才是剛剛開始。目前,關於這個話題的未知領域至少還包括如下兩個方面。一是針對焦慮現象本身的精細描繪和分析還有拓展空間。既有調查多以蒐集家長的自陳式報告和主觀感受為主,缺乏對於焦慮的認知、情緒和行為的細緻刻畫。研究更側重於把握整體趨勢和表面情況,對於焦慮亞羣體的細分畫像不足,尤其是對“誰在焦慮”“如何焦慮”“焦慮果效”等問題的抽象化、去情境式的回答,無法揭示焦慮現象的複雜與多面。二是對焦慮現象的理論闡釋和知識建構還有待進一步深化。超越現象層面的描述和分析,如何借鑑並發展更具解釋力的概念框架以深化對於焦慮本質、傳播機制、個體和社會影響的理解,仍是一座學術研究的“富礦”。有必要將不同領域的理論成果納入分析中來,推動教育焦慮問題的理論深化和知識建構。

基於文獻,我們已經知道當前城市家長的教育焦慮感受普遍而明顯,但究竟焦慮的程度和內容如何、用怎樣的數據來更為細化地測度描述?這種焦慮感受和表徵在不同羣體的家長之間有何差異、焦慮的風險和影響在羣體間怎樣分佈?如何認識當前家長焦慮的新特徵、對於教育焦慮的治理又具有怎樣的啓示?本文將分別通過調研數據和理論闡釋予以回應。

**▍**家長焦慮調查的設計和實施

(一)概念與工具

針對第一個研究問題,要細化描述當前大都市家長的教育焦慮程度,參照之前的概念界定和既有研究的探討,我們將家長“教育焦慮”的概念一分為二,即從焦慮刺激的“內容指向”和“身心影響”兩個維度展開。就前者而言,現有教育焦慮調查中已多有涉及,本文對其加以綜合後,將重點關注子女的“學業成就”“健全成長”和“家長自身”三方面,並適當借鑑、改編既有相關調查問卷題項內容,最終形成道題目的家長焦慮內容調查問卷,由此考察家長的焦慮感具體投射到哪些議題。

對於後者,既有研究的關注則相對較少。但在心理學領域,有關焦慮症狀患者的認知、情緒和行為特徵的研究和測量都存在相對成熟的成果和工具。為了相對確切地瞭解被焦慮裹挾的家長其身心狀態如何,我們引入焦慮研究中被廣泛使用的20題焦慮自評量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)。儘管該工具多被用於焦慮症傾向的診斷,而焦慮的家長並不一定可被歸為此類,但考慮到自編工具的科學性和信效度風險,我們仍然選擇使用這一量表,並期望獲得有關家長焦慮對其身心狀態影響的參考數據。同樣考慮適用性,我們在問卷中提示家長,所有題項的適用情境都限定在孩子的“教育事務”上。

回應第二個問題,我們對於家長羣體的分層和分類基於一系列常規人口統計學變量展開。問卷中該部分具體包括:家長性別、家長(含祖輩)出生年代、家長受教育程度、職業、家庭年收入、家庭教育支出佔收入比重、家庭結構、子女户口、子女個數、子女就讀年級、子女就讀學校性質、子女學業成績等12項內容。這些信息的蒐集,一方面將用於描繪不同焦慮羣體的家長畫像,另外,參照國內外相關研究,我們也據此構造了家庭“社會經濟地位”(SES)變量,以期進一步考察焦慮水平和羣體特徵之間的關係。

(二)調查的實施

本次調查問卷在自編、整合的基礎上最終形成包含“基本信息”“教育焦慮的內容”“身心影響”以及“影響因素”四個模塊、總計51道題目的《大都市家長教育焦慮調查問卷》。調研區域確定為以東部一線大城市為主,同時兼顧中西部地區新一線城市中的典型。家長羣體鎖定在義務教育學段家長。問卷於2021年5月—6月期間,按照方便抽樣原則進行了在線調查,最終向北京、上海、深圳、蘇州、成都等5個城市發放並回收電子問卷11861份。剔除漏填、錯填、填答時間過短的問卷71份,剩餘有效問卷11790份,問卷有效回收率99.40%。其中,北京1238份,上海4327份,深圳2374份,蘇州2570份,成都1281份。

(三)數據的分析

問卷回收清理後,首先對教育焦慮內容和影響兩個模塊的信效度水平進行檢驗。在焦慮內容部分,整體的Cronbach’sAlpha係數達0.932,各維度的Cronbach’sAlpha係數均高於0.8,KMO檢驗係數為0.930,顯著性水平為0.000。進一步以因子分析方法確認各維度的適切性。剔除部分題項最終確定12個有效題項,KMO檢驗係數為0.888,Bartlett檢驗的顯著性概率為0.000。其中,因素一“家長自身”包含6個題項,各題項因素負荷量介於0.740至0.817之間;因素二“健全發展”包含3個題項,各題項因素負荷量介於0.740至0.887之間;因素三“學業成就”包含3個題項,各題項因素負荷量介於0.784至0.826之間。因子分析結果表明各維度累計總方差70.992%,問卷可以有效反映各指標變量。針對家長教育焦慮身心影響,SAS量表在本研究中的Cronbach’sAlpha係數為0.822,KMO檢驗係數為0.920,顯著性水平為0.000。

教育焦慮內容和影響兩個模塊按如下方法計分。在焦慮內容部分,根據被調查者的選擇結果,用4(完全符合)、3(基本符合)、2(基本不符合)、1(完全不符合)四級計分,在量表粗分基礎上進行標準化轉換,標準分分值區域為25至100分。在教育焦慮影響(焦慮症傾向)部分,按照SAS量表的同行計分規則,將20個條目合併賦分,根據被試各種症狀出現的頻率,用1(沒有或偶爾)、2(有時)、3(經常)、4(總是如此)四級計分,其中第5、9、13、17、19五個條目為反向計分。量表粗分是各條目分數相加,標準分計算是用粗分乘1.25,標準分分值區域為25至100分。對焦慮程度劃分主要參考常用心理評估量表手冊的劃分依據,標準分小於50分為基本無焦慮,大於等於50分為輕度焦慮,大於等於60分為中度焦慮,大於等於70分為重度焦慮。據此,整套問卷使用SPSS23.0軟件對數據進行基本描述統計、相關性分析、假設檢驗、方差分析和因子分析等統計處理。

**▍**當前大都市家長的焦慮畫像

(一)“強感受、弱傷害”的焦慮心境

當前大都市家長焦慮程度如何?或許從《小捨得》等熱播劇的話題熱度、“雞娃”“內卷”等術語閃現的頻度、教育政策牽動公眾議論的廣度都可見一斑。既有研究表明,近年來我國家長教育焦慮的程度總體偏高、家長感受強烈、波及面廣泛。然而,真正要以一個量化的指標來回應這個問題,卻並不容易。本次調研中,對於幾個大城市義務教育學段家長,我們試圖從焦慮的“身心影響”和“內容指向”兩方面對其焦慮程度予以刻畫,發現焦慮的表徵存在不同的面向,而對其程度的衡量或許也難以一概而論。

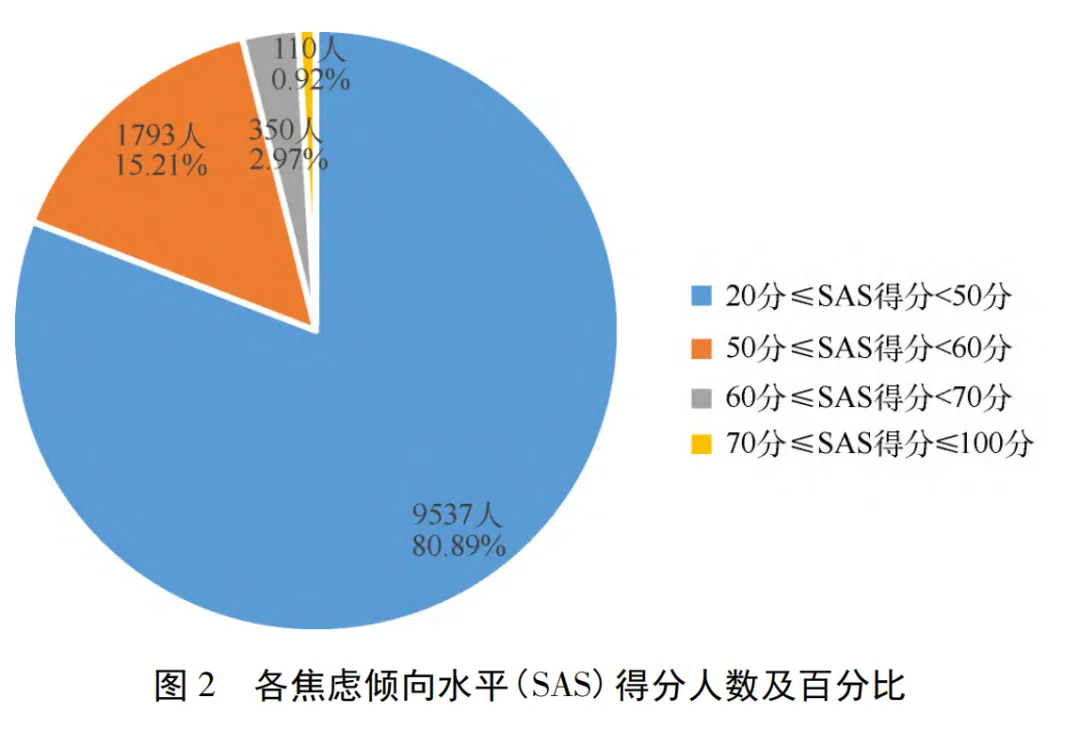

一方面,在焦慮情緒對家長身心狀態、日常行為的影響方面,可以説家長焦慮的水平總體上“傷害性不強”。從家長焦慮自評量表數據來看,該量表將50分作為是否有焦慮症傾向的分界,而本次調查5個城市的家長在教育問題上的焦慮均值為42.59分,各城市得分雖存在一定差異,但總體上都沒有超過50分的閾值。另外,在全部調查對象中,約有19.11%的家長焦慮自評得分達到或超過50分,總計2253人;其中超過70分的有110人,佔總調查者的0.92%(圖2)。這意味着,對大多數家長而言,他們體驗到的教育焦慮情緒並不構成嚴重的生活困擾,只是普遍存在的一種指向子女教育的煩憂和不安的心境,屬於一種比較典型的社會焦慮心態;不過在此之下,仍有約1/5的家長已經表現出臨牀心理學意義上的焦慮傾向,其中1%甚至已達到重度焦慮,這部分家長日常的身心狀態或將面臨一定程度上的功能障礙。

另一方面,從家長焦慮的內容指向來看,家長焦慮的“痛點”趨於泛化卻又相對集中。當前家長焦慮的問題趨於泛化,這在不少調查研究中都有所體現。我們在前期文獻的基礎上對這些因素適當綜合後,重點從子女的“學業成就”“健全成長”以及指向“家長自身”的兩方面三要素來看。調研顯示,5個城市家長的焦慮情緒指向孩子的“學業成就”和“健全成長”方面事務的平均分值分別為61.01和48.75,而指向“家長自身”的焦慮水平得分平均為66.61,配對樣本T檢驗結果顯示,三組均值存在顯著性差異(P<0.05)。可見,當前大都市義務教育階段的家長不僅高度擔心孩子的學業表現,而且對於子女素質的拓展以及在校內外生活成長的方方面面都很關注並揪心,這在一定程度上是焦慮泛化的印證;更重要的是,相對於孩子的學習和成長,被調查家長對自身作為家長在育兒理念、能力和資源投入方面的狀況表現出更多憂心,這一趨勢表明,當下家長焦慮內容指向的“痛點”在重心上有所偏移。

概括而言,我們感到當前大都市家長的教育焦慮程度無法用單一的尺度來予以衡量,有必要從不同的向度和細化的維度入手來詳細測繪。本次調查的初步嘗試讓我們看到,義務教育階段的家長在向子女教育事務投入大量心理能量和相應資源的同時,也將焦慮情緒更多投射到包括自身作為家長的勝任力之上,這種主觀焦慮感的體驗強烈而明顯,但其回沖效應對於絕大多數家長的身心福祉還未造成嚴重的功能性損害。換言之,當前大都市家長的教育焦慮主要表現為一種**“強感受、弱傷害”**的泛化羣體心態,是一種不確定的生活和教育環境下大眾情緒和心境上的焦慮共鳴。

(二)“同樣的焦慮、別樣的處境”

雖然家長焦慮整體上表現出一種“強感受、弱傷害”的態勢,但是對不同羣體而言情況是否有別呢?更確切地説,如果階層是一個映射家長焦慮程度的指示變量的話,那麼在這樣一種羣體焦慮氛圍下,不同階層羣體的處境究竟如何,也就成為更值得關注的問題。

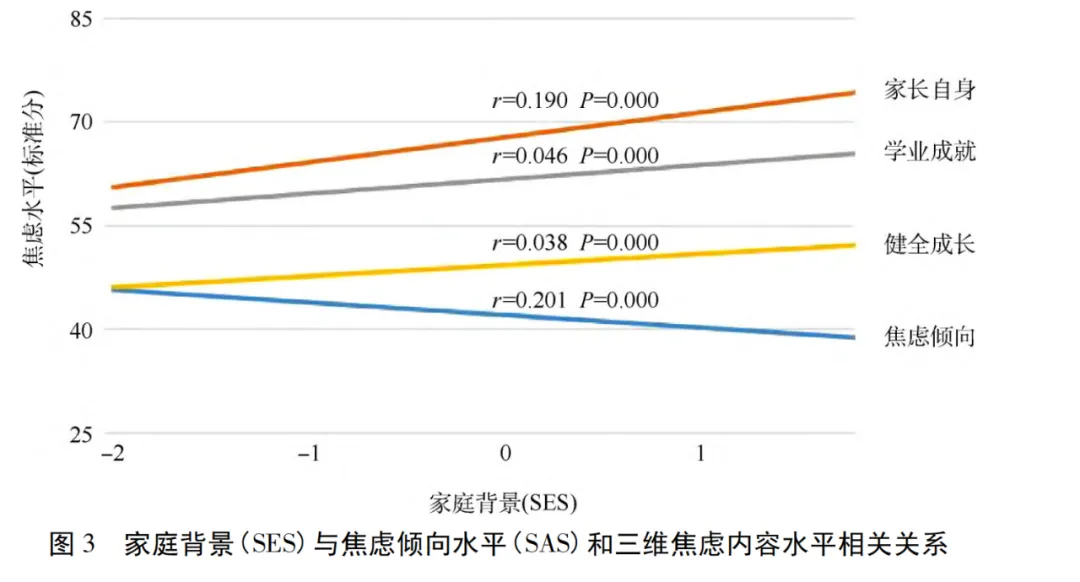

本次調研中,我們也通過構建家庭社會經濟地位變量(SES)來回應上述問題。一個初步發現是,將家庭社會經濟地位(SES)與家長教育焦慮對個人的影響程度(SAS)以及教育焦慮內容各維度得分進行相關性分析,可以看到兩個微弱的相關性趨勢:一是家庭社會經濟地位與家長的焦慮傾向水平呈現出一定程度的負相關(相關係數為-0.201,P=0.000),而與三維度的焦慮內容水平呈現出一定的正相關(相關係數分別為0.190、0.046、0.038,P=0.000);二是,儘管相關係數顯著,但相關程度不高(圖3)。據此,我們傾向於認為,當前大都市義務教育階段的家長在焦慮感受和影響方面總體上泛化、趨同,不同階層的家長在不確定的社會環境和教育氛圍中傾向於“焦慮着同樣的焦慮”。**但與此同時,那些擁有經濟、社會和文化資本優勢的中上階層家長,更容易在子女教育成長,特別是自身育兒方面的能力上感到更強烈的焦慮感,卻在面對焦慮情緒的衝擊時較中下階層家長擁有更強的“免疫力”,讓自身免於陷入焦慮症傾向。**反之,中下階層家長雖然在孩子和自身具體事務上的擔憂並沒有優勢階層那麼強烈,卻在社會的教育焦慮氛圍以及自身莫名的焦慮感衝擊下,更可能面臨焦慮症對其身心福祉的負面影響。**一言蔽之,縱然不同羣體當下處於“一起焦慮”的狀態,**但教育焦慮對不同階層羣體的衝擊和影響也非完全均衡,同樣被教育焦慮感裹挾,但對不同的人羣來説,焦慮的實質和影響還有微妙差別,可謂上層“知其所憂”,而下層卻“身受其困”。

(三)他們是誰:焦慮的家長羣像

如果焦慮的衝擊和影響傾向於將不同的羣體置於不同的處境,那麼更進一步看,這些焦慮的家長是誰?特別是,那些已經顯示出育兒焦慮症傾向的家長和那些深深憂慮自身的家長具有怎樣的羣體特徵?除了相對抽象的階層位置之外,我們更希望對這些真實的家長有更直觀和具象的認識(表2)。

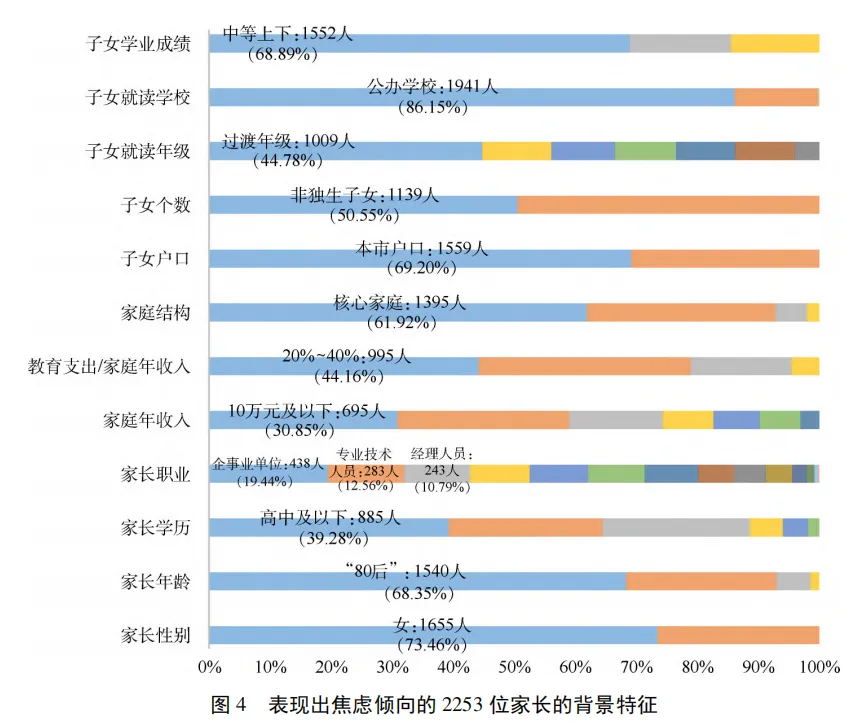

怎樣的家長更容易受困於焦慮傾向?使用獨立樣本T檢驗和方差分析觀察家長自身、家庭、子女等方面人口變量在教育焦慮傾向水平(SAS)得分均值上的差異,可以看到,家長出身年代組間差異顯著,其教育焦慮傾向以“90後”最為明顯;家長學歷上,本科及以上組別的焦慮水平較低,而高中及以下的家長羣體更易表現出焦慮傾向;職業方面,無業、失業、半失業者除了與農業勞動者和產業工人無顯著差異外,其教育焦慮傾向顯著高於其他所有組別。就家庭方面來看,家庭年收入10萬元及以下的組別焦慮水平更高,而重組家庭、單親家庭家長焦慮傾向比核心/主幹家庭更高。從其子女方面特徵來看,子女非本市户口的家長教育焦慮程度更高,非獨生子女的家長教育焦慮程度顯著更高;子女就讀公辦學校且成績較差的家長其教育焦慮傾向顯著更高。尤其是,在2253位已具有焦慮傾向(含110位重度焦慮)的家長中,他們中以女性(73.46%)、“80後”(68.35%)、高中及以下學歷(39.28%)為主;他們的職業相對分散卻又以企事業單位職員、專業技術人員或經理人員居多(共計42.79%);家庭年收入在10萬元及以下(30.85%)、教育支出約佔家庭收入比重的20%~40%(44.16%);家庭結構以核心家庭為主(61.92%)、子女是本市户籍(69.20%)且非獨生子女居多(50.55%);絕大多數子女就讀學校為公辦學校(86.15%)、多處幼升小或小升初的過渡期包括一年級(14.47%)六年級(16.47%)和七年級(13.85%)、子女在校的學業成績良好(33.42%)或中等(35.46%)居多(圖4)。

從焦慮的內容指向來看,哪些家長更傾向於對子女和自身“心存負擔”?同樣使用T檢驗和方差分析分別考察家長對“家長自身”及孩子的“學業成就”和“健全發展”三方面的焦慮感受,在不同的人口變量上表現出不同的差異。在對“家長自身”的焦慮感上,我們看到女性、“60後”和“70後”家長、本科以及上學歷、在企事業單位等公私部門從事管理或專業工作、家庭年收入越高且教育支出佔比更低、核心/主幹家庭、獨生子女且本市户籍、子女就讀民辦學校且成績更好的家長,對自身的焦慮感更趨於強烈。此外,在對子女的“學業成就”和“健全成長”方面的焦慮感上,焦慮程度相對較高的家長羣體其共性主要表現在,本專科以上的高學歷、家庭年收入30萬元以上及教育支出在總支出的半數以下、本市户籍、子女在校成績相對較好的家長。

綜上所述,可以大體上對焦慮的家長羣像進行如下概括:(1)女性是教育焦慮的易感人羣,在焦慮內容和影響雙向的高焦慮程度,讓母職成為承擔高焦慮風險的社會角色。(2)低年齡、低學歷、低收入的“三低”家長,缺乏安全保障的家庭,競爭力相對不足的孩子,集合這些弱勢特徵的家長更有可能遭遇焦慮症的侵襲。(3)高年齡、高學歷、高收入的“三高”家長,家庭結構穩定且保障充分,孩子少且競爭力較強的優勢家長,也並不能對教育焦慮形成天然的心理屏障。即便條件優渥,對於子女成長和自身勝任力的擔憂仍然時常來襲。這再次印證了當下教育焦慮的彌散性症候,焦慮會以不同的形式和樣態,在橫掃社會各個階層的同時,對不同羣體實施“精準打擊”,無論是誰似乎都難以完全從中抽身。

**▍**對家長教育焦慮特徵的社會反思

通過前文的現象測繪,如何進一步認識教育焦慮的本質?我們越發感到,教育焦慮是當前我國乃至全球社會轉型的“陣痛”,其背後那些隱而未現的特徵和屬性更值得深思。

(一)教育焦慮越發表現為一種“液態恐懼”

我們在調研中確認,當前家長教育焦慮的確呈現出明顯的“泛化”趨勢,這種泛化同時從兩個層面展開:傳統上認為主要是中產階層特有的育兒焦慮也開始向上下兩端尤其是中下階層羣體蔓延,以往主要聚焦在子女教育事務本身的擔憂正向成長生活的方方面面,尤其是家長自身勝任力方面擴散。**由此衍生出另外兩個焦慮的“轉移”跡象:一個是焦慮對家長身心負面影響(焦慮症傾向)波及羣體的相對下移,另一個就是焦慮內容擴散、程度加深波及羣體的相對上移。**值得注意的是,教育焦慮內容上的“無所不包”和人羣中的“廣泛傳播”,使其帶有明顯的“流動性”和“不確定性”:它似乎沒有確定的邊界和形態,一個突發的社會事件或者某一個有關教育的新概念、理論或者政策,都有可能為家長的擔憂增添新的焦慮源,在信息網絡社會中這樣的迷思和顧慮又極易傳播擴散,大多數人都是“易感人羣”,而在貌似同質的焦慮之下也存在着焦慮的百態。

教育焦慮的這個特徵,明顯帶有英國社會學家齊格蒙特•鮑曼(Zygmunt Bauman)所言的“液態化”症候。作為對現代社會特別是後現代境況最為敏鋭犀利的觀察家之一,鮑曼以其“液態現代性”(liquid modernity)的理論視角,對我們所處的時代展開全景掃描和深刻剖析。在“液態社會”隱喻下,那些源自傳統、為人熟知的社會制度、文化乃至生活方式都很難保有穩固的結構形態,變動不居、變化莫測的力量“融化”“消解”着一切,成為近三十年來全球社會轉型的常態。高度個體化、高風險、不確定的“液態”情境讓身處其中的人們越發體驗到一種“液態的恐懼”(liquid fear)**,這是一種“難以名狀”卻又“無處不在”的莫名恐懼和焦慮,似乎説不清具體害怕什麼,但總感覺會遭遇什麼、失去什麼,缺乏讓人卸下防備的安全感。**歷史上的特殊時期,例如在大流感暴發期間以及經濟大蕭條時期,人們經歷過類似“難以形容的恐懼”,那是一種對瘟疫和經濟危機本身的恐懼,變為一種蔓延社會的精神恐慌。在鮑曼看來,這種社會性衍生出來的恐懼(derivative fear)才真正令人害怕至極,它莫名無形且難以預料,在空間和時間上可以自由浮動和流轉,它有着共性的一面,也有着變化的樣態,而且還可以不斷“自我強化”,愈發成為社會的典型症候。英國學者弗蘭克•菲雷迪(Frank Furedi)甚至將這種恐懼視為當前人類社會文化的一部分,正是各種個人和社會因素的綜合作用,讓人們更加變得患得患失並不斷社會性地製造出“恐懼本身”。可以説,當前我國大都市家長的教育焦慮特徵與“液態恐懼”高度契合,很大程度上,是“液態社會”境況下不斷擴散的“恐懼文化”在教育中的具體展現。

(二)家長焦慮越發呈現為一種“身份危機”

除了教育焦慮“液態化”的表徵之外,我們也看到家長教育焦慮的內容更多指向自身作為家長的勝任力。**家長普遍表示,不知道該“如何與孩子相處”、會受“育兒理念衝突”的困擾、擔心自己在“經濟、時間、情感投入”上的不足等等。該項得分在所有被調查家長中得分最高,且在中上階層家長中更為突顯。**該跡象表明,當前,家長的焦慮似乎不僅僅是“恐後焦慮”(如擔心孩子會“掉隊”、擔心自身和家庭社會地位會因此而“下落”),他們開始對自己是否“合格”與“勝任”產生懷疑,一定程度上使其滑向母/父職的“身份認同”危機邊緣。

事實上,這樣的危機感同樣與當下的社會情境不無關聯。鮑曼指出,“液態社會”同時也是一個高度個體化的社會,而個體化轉型(individualization)意味着,人們的角色身份不再是一個“既定”(given)的東西,而是一項主要依靠個體來承擔併為其結果負責的“任務”(task)。在此過程中,並沒有一個可以通過模仿和內化就能順利實現“身份習得”的路徑,因為根本不存在確定不移的身份及其行為圖式可供參照,我們所要獲得的角色和身份本身就在不斷變化,很多時候,人們的焦慮並不是來自“應該怎麼做”,而是根源於“應該做什麼”的方向性困惑。

由此觀之,當前社會“應該如何做家長”的焦慮也並不僅是方法和技術的手段問題,一個“合格/勝任的家長究竟什麼樣”,本身就是一個足夠開放且極具爭議的話題。如前所述,近三四十年來,當全球範圍的教育改革運動越發將“家長參與”甚至“家長干預”的“家長主義”(parentocracy)**觀念推向台前,“密集型育兒”方式不斷從中上階層向下擴散,**當我們面臨的諸多社會與教育問題越發需要家-校-社的攜手,尤其是當家庭教育逐漸成為備受重視的政策議題,家長的角色、職責和行為都在不同程度上被不斷重構。然而,“如何做父母”恰恰是我們制度化學校教育的一個盲點,對大多數人來説,目前仍然依靠對父輩教養方式的模仿借鑑來為人父母,而面對互聯網和社交媒體中充斥的各種教育資訊和似是而非的育兒言説,家長在不同的育兒“選項”中頻繁切換與試誤,也增大了陷入角色混亂和衝突的風險。更何況,在完成母職/父職角色身份“自我認同”(self-identification)的任務過程中,知識和能力不足僅僅是挑戰的一面,而同步襲來的或許還有心理層面的二次傷害,包括“自尊的流逝”“無能的恥辱”和“蒙羞的陣痛”。與直接對孩子學習和成長事宜的焦慮相比,這種無力感和羞恥感對家長自我效能的貶損,有可能引發更多情緒和認知上的障礙,從而對家長身心福祉造成更多負面影響。

(三)教育焦慮是變革與轉型的“附帶損傷”

承前所述,無論是教育焦慮的“液態化”屬性,還是對家長“身份認同”危機的催生,都讓我們看到教育焦慮並非教育的直接產物,而是有着複雜的社會性根源。這樣的判斷在既有文獻中亦多有提及,但從本次調查的結果來看,我們更明顯地感到,當前大都市家長的教育焦慮與全球社會持續變遷密切關聯,很大程度上,這種焦慮可謂是變革與轉型的“附帶損傷”(collateral damage)。

其一,社會變遷的“迅疾”不斷衍生並放大催生焦慮和恐懼的不確定感,讓家長的教育焦慮和生活焦慮彼此纏繞、相互滲透並強化。調研顯示,家長感到影響教育焦慮的因素中排在前三位的分別是“就業競爭激烈”(77.94%)“工作繁忙壓力大”(68.24%)以及“社會生活節奏快”(61.13%),其中家長認為的首要因素仍然指向“就業競爭激烈”(有54.33%的家長將其作為影響教育焦慮的第一位因素)(圖5)。訪談中也有家長明確表示“對孩子的教育焦慮甚至遠遠小於維持生活水平本身的擔憂”。此心態在疫情以來變得更為明顯,面對迅速的技術變遷對現有生產生活方式的重塑,加上各種“黑天鵝”事件的衝擊,家長尤其是中產階層家長對自身工作崗位和社會地位的擔憂更加明顯。在文憑社會中,這種“地位競逐”(positional competition)的心態很自然地流向教育領域並轉化為“教育競爭”,我國當前教育的表象之所以“並不美好”,矛盾的背後也是大眾將教育作為“地位物品”而展開的爭奪。弔詭的是,如鮑曼所言,液態社會的變遷令人們拼命爭搶的“位置”本身也不再穩固,我們越發感到,現實中的教育和社會競爭更像是“音樂椅”(musical chair)遊戲中的佔位場景,**那些我們看好的“位子”不僅會越來越少而且會隨時“消失”。**網絡上宣揚的時刻“做好失業準備”、具備“歸零心態”等文字,也不斷挑動着大眾的敏感神經去接納已然到來的不確定世界,與之伴隨的也是不斷升級的焦慮情緒。

其二,社會轉型的“失衡”進一步加劇了既有的社會分化,提高了社會整體的焦慮水平,但人們抵禦風險、對抗焦慮的能力同樣呈現出極化趨勢,這是對社會和教育公平更嚴峻的考驗。21世紀以來,我國經濟社會的快速發展一定程度上誘發了社會所謂的“斷裂”和“失衡”,這也是教育焦慮同步加劇的時期。近年來,我國“消除貧困”、增進公平方面有了顯著成效,但城市地區的相對貧困挑戰依然不小。社會不平等的加劇,一方面推動全球範圍內家長干預式育兒的擴散,另一方面也製造了“育兒陷阱”,釋放了教育焦慮。關鍵在於,當這種社會性製造出來的風險和恐懼,越發需要靠個體動用個人資源和能力來予以回應的時候,就會對社會公平造成新的“附帶損害”。**例如,調研時,我們對於有教育焦慮症傾向和症狀的2253位家長的畫像中,發現他們除了社會經濟地位偏低之外,還更多來自“單親/重組”家庭背景。**儘管家庭結構和家長焦慮的關係還有待研究的進一步考證,但可以想象,中上階層家長在育兒上雖表現得憂心忡忡,他們卻擁有相對充裕的資源和能力去紓解、對抗焦慮的威脅,使自己免於焦慮症的侵擾;而各方面都處於弱勢的家長,在焦慮的裹挾下則更容易“禍不單行”進而“感染”焦慮病患。這也提示我們,社會不平等向家庭、社區和學校等微觀環境的生態式擴散,越來越成為值得關注的重要政策問題。

**▍**結語和啓示

教育焦慮既是真實的個人困擾,也是客觀的公共議題。本研究基於對上海等城市家長的最新調查數據,在這種真實性、客觀性之外,進一步呈現了焦慮本身的複雜性。概括説來,作為一種“強感受、弱傷害”的羣體心境,廣大家長在面對不同焦慮來源刺激的同時,也承受着焦慮對身心福祉的衝擊和影響。焦慮如影隨形,持續對家長展開“面廣”而“精準”的打擊,不同羣體在回應和對抗的過程中,處境仍然有別。在急劇的社會轉型與變革中,教育焦慮明顯帶有着“液態化恐懼”的屬性特徵,也暴露出進一步演化為家長“身份認同”危機的勢頭,它與更廣泛的社會焦慮和社會分化現象耦合共生,成為對個體家庭、教育及社會生態都具有“附帶損傷”力的社會問題。

這啓示我們,對當前家長教育焦慮問題的治理,既要跳出教育系統“單兵作戰”的慣常思路,也不能僅僅停留在多部門“齊抓共管”的“圍堵”格局,需要樹立並培育真正的“協同共治”理念,從加強社會建設的視角出發,分階段助推個體、家庭和社會層面的“去焦慮化”,這或許是下一步實踐探索的方向。具體看當前的治理舉措,主要通過體制內持續的優質均衡、減負增效、評價改革、秩序規範等,輔以體制外教育培訓市場的大力規範整治,同時藉助信息-智能化等新技術力量對教育的賦能與再造,合力緩解日益嚴峻的焦慮現狀,但社會的教育焦慮勢頭似乎並未呈現出明顯弱化的跡象。**教育焦慮的“液態化”意味着當政策堵住某些“漏洞”之時,焦慮卻可以尋找新的“出口”;教育焦慮附着在生活焦慮、身份焦慮以及宏觀社會變遷引發的不確定性上,使主攻教育領域的治理策略不免會“偏離靶心”。**着眼未來,有必要切實樹立並培育“協同共治”理念,將教育焦慮置於社會治理場景,通過加強社會建設、增進社會安全感、分階段予以逐步緩解。為此,我們建議:

短期而言,一是繼續強化對生活環境特別是網絡空間中教育焦慮刺激源的監管,針對所謂“雞娃號”等社交媒體的信息“清朗”行動仍需加強;二是借鑑行為經濟學政策“助推”的思路,巧妙利用家長的從眾和比較心理,嘗試以班級、學校、社區為單元,**引導家長弱化“地位競爭”的功利教育行為,**轉而逐步迴歸教育的初心和原點。

中期來看,以促進公眾教育信念重塑和良序育人生態構建為重點,一方面加大對“家庭教育”指導專業人才培養和隊伍建設的投入,從學校和社區切入為家庭提供“接地式”支持和服務,吸納社會專業力量打造高質量、多樣化的家庭教育指導資源;另一方面,夯實學校教育主陣地,積極營造家校互信的文化氛圍,同時充分挖掘、培育、協同社會範圍內的有生力量,積極參與共創“反焦慮/內卷”共同體。

着眼長遠,緩解教育焦慮還需在推動社會健全發展、促進不同羣體之間的信任及融合、打造更安全的生活環境中予以實現,而這種“安全文化”的營建正是芬蘭教育成功的一個重要密碼。很大程度上,這涉及社會關係的調整和生活方式的重塑,捨棄那種“不可持續”的以資源“佔有”為標誌的生活比拼和競逐,****重新審視不同羣體的身份意識和相互關係,以“共同利益”(common good)**為指向推動社會公平和公正水平的提升。**當前,我國已經開始的以“共同富裕”為導向的新一輪社會建設,藴含着構造良序社會生態的諸多可能,將教育焦慮問題的破解和社會建設的系統優化相結合,或將打開教育焦慮協同治理的新局面。

**教育焦慮本質上表現為一種“無邊界社會問題”,**適合多學科交叉綜合研究。本文在經驗和理論方面的初步探索,仍不免存在諸多侷限和偏狹,期待在求教方家的同時,也呼喚更多研究關注。通過密切跟蹤、細化考察焦慮現象演化的前沿態勢,加強基於經驗數據的實證研究,藉助多學科理論視角進行深入闡釋,以促進教育焦慮研究的知識積累和進步。