《巨流河》:一部“民國範爾賽”作品_風聞

余亮-复旦大学中国研究院院长助理-复旦大学中国研究院门卫大爷1小时前

齊邦媛女士過世已經一個月,我來聊聊她的作品。

齊女士的回憶錄《巨流河》是十多年前的暢銷書,各大公共知識分子書單常客。3月28日她以百歲高齡在台灣去世,有不少人發文紀念,不過我看了一圈,幾乎沒有年輕人。B站上介紹她作品的視頻,點擊也非常少。

那就給年輕朋友介紹一下齊邦媛。我先提取出關鍵要素:

東北望族之後,民國外語(文學)專業大學生,師從朱光潛等大學者,西方文學修養好,經歷日寇侵略下的西遷大逃亡,一路坐車很顛簸,有過一位參加飛虎隊犧牲的精神戀人,1947年赴台灣大學任教,長期任重要編輯職位,組織翻譯台灣當代文學以樹立台灣國際文化地位,與島內人文知識分子熟悉,和錢穆等大師聊天機會很多,給哈耶克做過一次翻譯,2009年85歲高齡出版回憶錄《巨流河》追憶似水年華。

以上這些是她過去能在大陸人文思想界走紅的主要原因,也是這些年她不再紅的主要原因。簡單粗暴概括為一句話,就是“民國範”。不過我認為,被輿論場渲染的民國範也遮蔽了《巨流河》的其他價值。

2010年一炮走紅大陸的《巨流河》,以國民黨陣營流亡者的個人視角,回憶再現一路抗爭一路失敗的悲情旅程。與龍應台的《大江大海》類似,她們總能把失敗寫出豪情、寫出滄桑、寫出雋永,成就文藝青年中年老年的精神鄉愁,成為大陸“後悔史學”的美學註腳。

但是《巨流河》比《大江大海》要沉穩一些,畢竟齊邦媛不是國民黨官員,而是一介教授,沒有龍應台那麼直接的歲月史書。又比張愛玲們有底線,沒有像《色戒》之類完全虛無化抗日曆史。《巨流河》字裏行間反覆表明對政治站隊不感興趣,卻時不時冒出鮮明反共反毛觀點。大陸能出版此書,説明大陸很自由很包容很統戰。

《巨流河》的故事從東北風雪夜開始——

北風那個吹,雪花那個飄,祖父和父親長期在外不歸,家中只有孤婆寡母。那晚齊邦媛出生時就病弱奄奄一息,母親嚎哭抱着她不放,感動婆婆,叫長工在風雪夜去十幾裏外鎮上找來醫生救活一命。留守兒童的童年孤獨寂寞,不久跟隨母親背井離鄉開啓半生漂泊生活。細膩沉鬱的敍事會讓讀者忘記,前面這段話中“長工”才是關鍵,這可是家有4000畝土地、20多個長工的東北豪族。

爺爺是張作霖手下將領,參與軍閥混戰。父親齊世英在德國學哲學,有資產階級維新救國思想,回國後跟隨郭松齡反對張作霖,失敗後流亡日本,1926年加入國民黨,進入中央黨部工作。齊邦媛跟隨母親來南京找父親團聚,沒過幾年“九一八”事件發生,再也回不去東北。

《巨流河》前半部敍事一路平靜心碎,小弟小妹半路夭折、戀人張大飛抗擊日寇玉碎藍天等故事令人動容。齊邦媛自嘆中年以後才有一間自己的獨立書房,晚年故人寥落,獨立大連海邊,看逝者如斯,從東北巨流河到台南啞口海,“一切歸於永恆的平靜”。

這就是敍事的魔力,看起來似乎與同為東北流亡作家的蕭紅及其《呼蘭河傳》一樣悲苦。其實仔細看,即使在戰亂年代,她每到一處,也總有人接待,有車接送,有舒適房子落腳。某段長路上,她説牢記廉潔奉公的父親教導,堅持從公家車上下來步行一段,骨氣是有幾分,但總給我一種凡爾賽文學之感。每當失業,總有貴人相助。比如台灣的“國”立編譯館館長王天民來邀她工作,她上一句寫:“這時,是不是命運之手又伸出來了呢?”下一句説王天民是自己父親的革命同志,東北豪族,家有良田萬頃。所以命運是什麼?命運就是關係網,命運就是有人天生在羅馬,有人天生在騾馬。

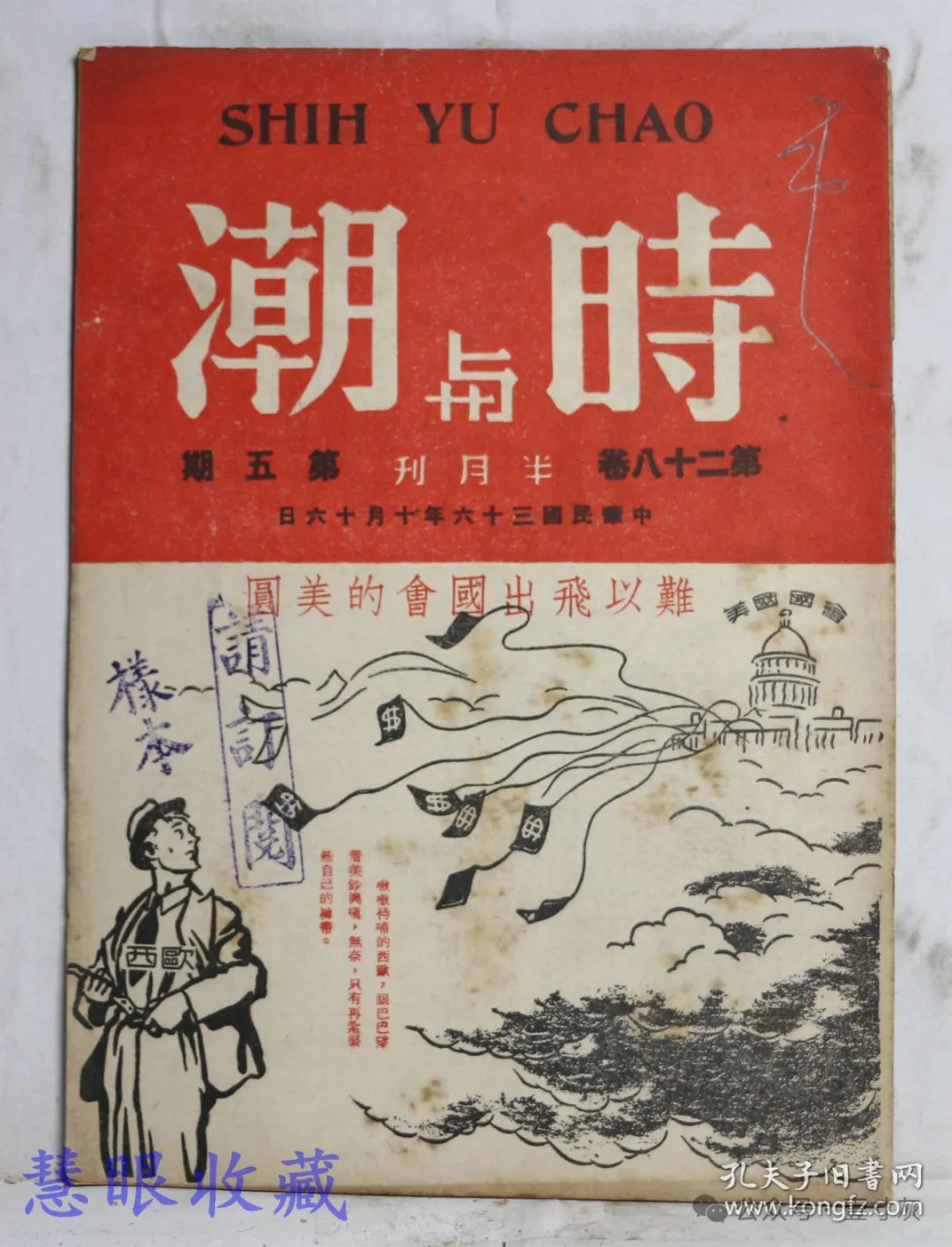

在她的敍述中,父親齊世英是國民黨中的好人,理想主義者,尊啓蒙思想,希望國民黨統治民主化,長期主辦《時與潮》雜誌。該雜誌還曾獲美國《讀者文摘》內容授權。1954年齊世英因反對提升電價以支援軍費,被蔣介石開除國民黨黨籍,引起島內一片同情,不過保留立法委職位,待遇不錯。由此我們可知,齊世英做黨務工作,與陳立夫等關係密切,一般被看作CC派,CC派在教育文化領域大量擴充勢力。

《時與潮》

齊世英晚年

大地主、軍閥、國民黨知識分子高官世家,放在十多年前文藝小資們普遍共情地主、資本家、青紅幫的年代,是妥妥的民國貴族背景。歷史地看,這幾乎是舊中國的“容克”階級。地主家當然也有悲歡離合,生離死別。在GDP增長率超過10%、中產階層躍躍欲試的年代,比起喜兒的二尺紅頭繩,這種大族悲歡離合故事才有“高級感”。有多少人希望像她那樣受“苦”啊。

齊邦媛一生被保護的不錯,即便在亂世,也有機會讀名校、拜名師,避開政治“紛擾”,沉浸於濟慈、雪萊的詩歌世界。當偌大個北平已經放不下一張書桌,她於西南小城也能找到一方淨土讀書。從大陸到台灣,她的精神世界純淨美妙,往來無白丁,談笑有鴻儒。她瞭解西方文學的世界,醉心於大英帝國的文化繁榮,不過不太瞭解腳下的中國大地需要什麼。

**這個世界上其他的部分很少被寫進去。我只看到兩次,**一次是在武漢大學(當時在樂山)台階上遇到挑夫摔破了膝蓋,她取出紅藥水棉花球為挑夫塗抹傷口。挑夫感謝她,告訴她一條小路,可去一處僻靜河畔草地讀書。走一次羣眾路線,就打開了一方格局,可惜這種記錄後面再也沒有。還有一次是在畢業返鄉途中,於長江船上看見國民黨士兵集體被國民黨軍官綁在船舷上運送,深感同情。

第一章提及他們家的20多個長工,後來再也沒有在書中出現過。在新中國涅槃崛起的歷史中,他們是脊樑,是“由此上溯到1840年,從那時起,為了反對內外敵人,爭取民族獨立和人民自由幸福”的主力。他們的命運要靠人民作家書寫。齊邦媛的視野裏沒有他們。倘若多寫幾句,今天還可能再火一把,畢竟內卷時代,就連小資讀者們也不再自比面朝大海的世界公民,而是個個自比牛馬。

林語堂小説《京華煙雲》寫民國名媛,更通透一點。木蘭的漂泊,是在杭州有大豪斯的漂泊,終於警醒放棄,匯入日寇進犯背景下流亡民眾大河並收養棄嬰。林語堂雖然沒有中共的志向和境界,但也希望木蘭能走向人民。只是地主、資本家頑固派控制的國民黨做不到。

《巨流河》裏也有一次走出“避世淨土”深入民眾的機會,重慶大轟炸的時候,齊邦媛參與的學生軍要去救人,結果被一個軍官趕回學校,軍官是好意:“派你們來幹什麼?”頗有拿破崙不願送科學家上戰場的氣度。可惜剛剛開了一道縫的大門又關上了。

齊邦媛1943年的同學,有的選擇國民黨,更多選擇共產黨。每個人在大時代做出自己的選擇,無可厚非。齊邦媛反對共產黨,不能理解自己相熟的傅作義女兒為什麼會投共。她用不少筆墨來捍衞自己的選擇——

大學裏很多同學加入左翼背景的讀書會,她參加過一次,讀高爾基、肖洛霍夫,感到新奇,但是父親寫信勸他,共產黨多用讀書會吸引青年,要他當心。她沒有再參加讀書會,因此被左翼同學冷眼相對甚至在宿舍厲聲抨擊,令她深感政治可怕,決心再不參與政治。這一段寫出了一些人心撕裂,值得同情。不過她對讀書會、左翼學生運動乃至共產黨人民革命一概持鄙夷態度,政治立場鮮明,格局遠不如同為國民黨高官後人的學者鄒讜、許倬雲、顏元叔等。

齊邦媛的人生方法論是強調人文與政治二分,以及正常生活與非常生活二分,推崇前者,貶低後者。1999年來北京參加南開中學同學聚會,感慨“這些當年菁英中的菁英,因為政治的斷裂,婚姻的牽絆,失去了許多正常生活的歲月,成為失落的一代”。這種二分對立是其思想侷限。什麼叫非常生活呢?革命抗戰是非常年代,但矛盾衝突本就是人生意義的來源。她自己的書有價值不也是因為書寫了非常年代?

人們不喜僵化政治,但文學作為人學當然和政治不可分,因為政治也是人的特質。齊邦媛強調不關心政治,大致是説希望有免於政治站隊的自由,指責左翼學生逼人站隊,覺得國民黨至少允許她讀自己的書。她自己則站隊立場鮮明,在著作中溢於言表,卻屢言“超脱”。

此書被不少媒體人譽為個人史詩,言過其實,全書對於國民黨的敗局以及台灣白色恐怖等重大歷史幾乎沒有提及。唯一寫到重慶高校發生的國民黨槍殺學生慘案,收尾在開槍者被嚴辦,反言質問大陸文革遇難學生又該如何控訴。頗有小女生拌嘴的腔調。論及家鄉東北,稱父親認為如果當年反張作霖成功,“東北整個局面必會革新,不會容許日本人進去建立傀儡滿洲國,即使有中日戰爭,也不會在戰爭勝利之後,將偌大的東北任由蘇俄、蔣中正、毛澤東、杜聿明、林彪,這些由遙遠南方來的人搶來打去決定命運!”聽這意思,除了齊家,誰來東北都不對。這類小姐脾氣令人莞爾。

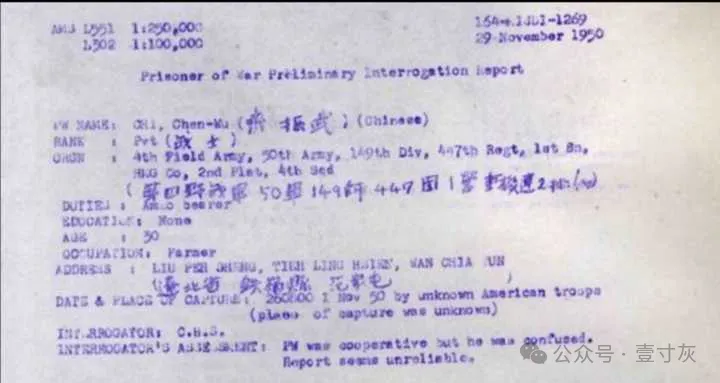

另一面,齊女士認為共產黨竊取國民黨八年抗戰果實,對教員只用謊言一類詞彙評價,引用堂弟齊振武觀點嘲諷抗美援朝志願軍拉壯丁,稱讚被俘後選擇去台灣的志願軍士兵為義士。不過網上有人曬出證據,齊振武參軍後一到朝鮮就叛逃。

(知乎@這裏是安全滴 提供)

作為文學研究者,齊女士對大陸文學極度鄙夷。即便對於文學前輩聞一多之死,未有一言批評國民黨暗殺,只批評聞一多幼稚,40多歲還信共產黨政權比國民黨政權好。對於張學良也只有“衝動任性”的評價。頗顯示其“超越政治”的文人涼薄。

《巨流河》有一種傷痕+凡爾賽文學意味,但提供了一個不同視角,當史料看,有一定價值。在人文美夢之外,齊邦媛寫了台灣工程師的務實生活,因為她的丈夫羅裕昌便是這樣一人,武漢大學電機工程系畢業,一路鑽研苦幹,成為台灣鐵路電氣化工程的帶頭人,時常風餐露宿,對於台灣工業化起飛有實在貢獻。

在人文實務方面,齊曾參與台灣語文教改運動,一些記錄比較有趣,比如人文界反對語文課本里放入過多蔣公文章。

雖然齊女士在學術上沒有突出創見,但是工作勤奮,有各種機會組織文學活動,而且高壽,可與之對證之人幾乎都已去世,她終有臧否世事一覽眾山小的機會。《巨流河》的敍述是她一面之詞,閲讀要參照別人作品才好。例如左翼學生反蔣讀書會,就可參閲金衝及在日記中的正面記錄。

齊邦媛的個人記錄,要和關於中國的各種歷史記錄拼圖放在一起比較才完整。正如電視劇《人間正道是滄桑》,把國民黨共產黨兄弟分道揚鑣故事放在一起更有意義。單獨拿來膜拜,鄉愿而已。

書名聽上去巨大,但敍事格局和現實中的巨流河(現在叫遼河)一樣不算大。當然我們要承認,孫文建立的國民黨相比之前的其他政黨還是很了不起的,跌宕起伏轉進全中國,也算一道巨流,只是比起人民的洪流就小了。

我看到知網上一大堆稱讚《巨流河》的學術論文,唯一看到一篇批評齊邦媛史觀侷限的文章,最後居然是希望齊邦媛學習龍應台。我險些流下眼淚,在人文精神領域,不是國軍太能耐,而是我軍太窩囊。

齊邦媛欣慰於自己有沉浸於文學世界的幸運。新中國的奮鬥一波三折,終究讓廣大底層也擁有了讀書學習追求多彩生活包括成為文藝青年的機會,然而小資文藝青年往往會失去對奮鬥歷史的理解甚至鄙棄之。

所以可嘆的不是齊邦媛之短視,而是“歷史的詭計”——一代奮鬥者篳路藍縷,卻總是會創造出意料之外的後果。比如在齊世英喜歡的馬克斯·韋伯筆下,正是勤奮禁慾的清教徒創造出了享樂縱慾的資本主義消費社會。而正是中國社會主義革命創造出了世界最大規模的市場經濟和企業家、中產、小資羣體,民國範也主要靠大陸讀者追捧出名。

這一切難言對錯,歷史循環往復,有其辯證之理,需人深思其妙,戰戰兢兢,兢兢業業,促世界螺旋上升才是正道。