讓人人享有可以獲致的最高水平的精神健康_風聞

CC讲坛-CC讲坛官方账号-创新引领未来,传播改变世界。18分钟前

大家好,我叫李坤梅,是一名精神健康社工,那我也是心聲公益的秘書長。在過去的六七年裏,我一直和罹患精神疾病的親歷者以及他們的家庭工作。對於某些重性障礙的精神障礙患者而言,治療和康復可能是一個漫長甚至終身的過程。

有些患者甚至需要長期的和殘留症狀共存。所以今天我想給大家介紹一些關於精神疾病康復的一個新的理解和思考。

我想先從一個故事開始。我有一位大學同學,她看起來總是鬱鬱寡歡,悶悶不樂,經常翹課掛科和班級裏的同學都很疏遠。她常常會有一些衝動的決定,比如説突然覺得讀書沒有意義,就休學一年去旅行,比如説因為不喜歡某一節課,就不寫那門課的作業。很多老師和同學都不理解她的行為。在畢業典禮那一天,她吞下一整瓶安眠藥,自殺未遂。畢業後,她的症狀談不上穩定,沒有持續的工作,病情也偶有復發。

但是,這個故事她也有另一個版本。她其實很熱愛學習,她幾乎聽遍了大學裏所有的公選課。只要那個課程她覺得有意思有意義,她就會認真的學習,即使不是本專業的課程,即使沒有學分。她在社團裏也很認真負責,也常常會靈光一現,提出很多有創意的想法和點子。在休學旅行的路上,她用自己的專業能力幫助藏區的牧民,去設立了一家公益組織,保護當地的瀕危動物和生態環境。畢業後,她在一家舞室刻苦地學習舞蹈和民族舞,僅用一年時間就達到了幾乎專業的水準。在患病的這些年,她不僅自身積極治療,還幫助了不少和她有着相似經歷的同伴。

這樣的一個故事的兩個版本,它引發了我的思考。似乎一直以來,我們太習慣用疾病的視角去講述一個患者的故事。但是,這樣的一個疾病敍事其實陷入了一個怪圈,似乎疾病是一個特別壞的東西,生病是一件特別悲慘特別倒黴的事兒。相較於軀體疾病,精神疾病好像更難以啓齒。在這樣的一個敍事當中,我們不自覺地就會把精神疾病當成一個問題去攻克,也不再把精神疾病的親歷者當成一個全人去理解,去傾聽他們的故事,去發現他們的價值和優勢。

懷着這樣的思考,我在2017年開始成為一名精神健康社工,在醫院和社區去開展精神康復工作,開始接觸更多的精神疾病的經歷者和他們的家庭。我曾經有一個罹患精神分裂症的服務對象,精防幹部就跟我説她有很嚴重的幻聽症狀,即使多年來已經服用了足量足療程的抗精神病藥,她的症狀依然無法緩解。她一直會在腦海裏有一個聲音,我們也稱之為是幻聽。

那麼當我見到這位服務對象時,我卻完全被她的可愛和純真所吸引了。我問她,聽説你的耳邊常常會聽到一個不屬於自己的聲音,是這樣嗎?她説,是,這是我的特異功能。這個特異功能會讓我常常聽到另一個人的聲音,這個聲音它在辱罵我,在指責我,那曾經我也因為這個聲音而感到痛苦,而感到煩惱。我有的時候會想應該吃藥的不是我,是這個特異功能。但是這麼多年我已經習慣了這個聲音,可能我就是一個有着特異功能的人吧。

我又問她,你是怎麼習慣這個聲音的呢?你每天的生活是什麼樣的?她説,我的父親已經70多歲了,患有嚴重的軀體疾病常年卧牀,那媽媽的年紀也大了,只能由我來照顧。我每天要早起為家人備菜燒飯,我做飯可好吃了,我們家還有一塊田需要打理。當我忙起來的時候,就自然不注意那個聲音了。

在跟這個服務對象接觸的過程當中,我常常會忘記她嚴重的幻聽症狀,只會感受到她蓬勃旺盛的生命力。她除了所謂的患者身份,她更重要的是她父親的照料者,是家的頂樑柱,是一個非常認真在生活的人。

那麼傳統的生物醫學模式常常會強調症狀的控制和緩解,一般是基於一些客觀量化的指標。傳統的精神醫療服務也是在追求臨牀意義上的痊癒為最終目標,也就是俗話説的把病治好。在醫院裏我們經常會聽到患者和家屬會問,這個病到底能不能治好?要多久能治好?怎麼樣才能治好?這個病是不是治不好了?在精神科其實這樣的一些答案常常是會讓人感到委屈的。我們很難斬釘截鐵地保證這個病多久就能治好。我們常常會説,精神疾病需要長期的服藥,長期的治療,甚至某些嚴重的精神障礙需要終身服藥。這似乎意味着精神疾病的臨牀痊癒是一件充滿不確定性,而且遙不可及的事情。

但是精神症狀的這樣的一個痊癒,恢復到正常,對於精神障礙的親歷者而言,真的是最重要的嗎?實際上我們再也沒有辦法回到沒有生過病的自己,不是嗎?如果我們把精神疾病心理困擾當成一個一個的問題去攻克去解決,那麼親歷者和他們的家庭也就很難從這樣的一個心理的困苦當中走出來。他們常常會內疚自責或者互相埋怨。

我乾媽的兒子比我小一兩歲,他患有孤獨症。我和他們家就住在隔壁小區,從小一起長大。這個哥哥還小的時候,大人就花了很多的時間精力和金錢,嘗試去治好他的孤獨症。看了很多的兒科醫生,在醫院裏去接受言語康復作業治療,也去了各種特教學校,還走了非常多的彎路。那麼在這段時間,即使嘗試了各種的辦法,他其實也並沒有被治好,甚至愈發的嚴重了。他不會説話,當時小小年紀脾氣也很差,有的時候會突然沒由來的生氣,外出的時候賴在地上不走,激動的時候還會用拳頭攻擊自己來表達自己的訴求。在這種時候,其實很多大人是手足無措的,不知道怎麼去應對他的情緒和行為。

後來我的乾媽就開始理解孩子的喜好和行為。她發現他喜歡跟時間有關的東西,那就去買各種鐘錶日曆給他。他有一些刻板的行為,就讓他按照自己舒服的方式去生活。於是我們發現他其實很多所謂的症狀都有着十分可愛的一面。比如説,因為他對公交地鐵線路記得非常的滾瓜爛熟,所以他就是一個行走的路線導航。寒暑假的時候,他會帶着我弟一起去圖書館玩。

又比如因為他對時間的概念非常的敏感,記憶很深刻,所以他記得我們家所有人的生日和紀念日,常常記得比我們還要清楚。臨近我和我弟生日的時候,他甚至會提醒他媽媽給我們準備禮物,即使我們已經很久不見了。當我們對他徹底治癒他的疾病和症狀不再執着的時候,我們才發現了他的一些特點和優勢。他也不再逼迫自己去改變他自己,而是可以很輕鬆自在的成長,慢慢的去找到令自己舒服的生活方式。

所以我在想,很多時候可能治好疾病,治好精神疾病只是我們的期待。這種期待的背後,它隱藏着我們對於精神疾病的否定。我們希望它消失,希望它不再存在,不要出現在我們的生活裏。但是往往讓親歷者的生活變得更好的不是這種期待和否定,而是接納、理解和包容。

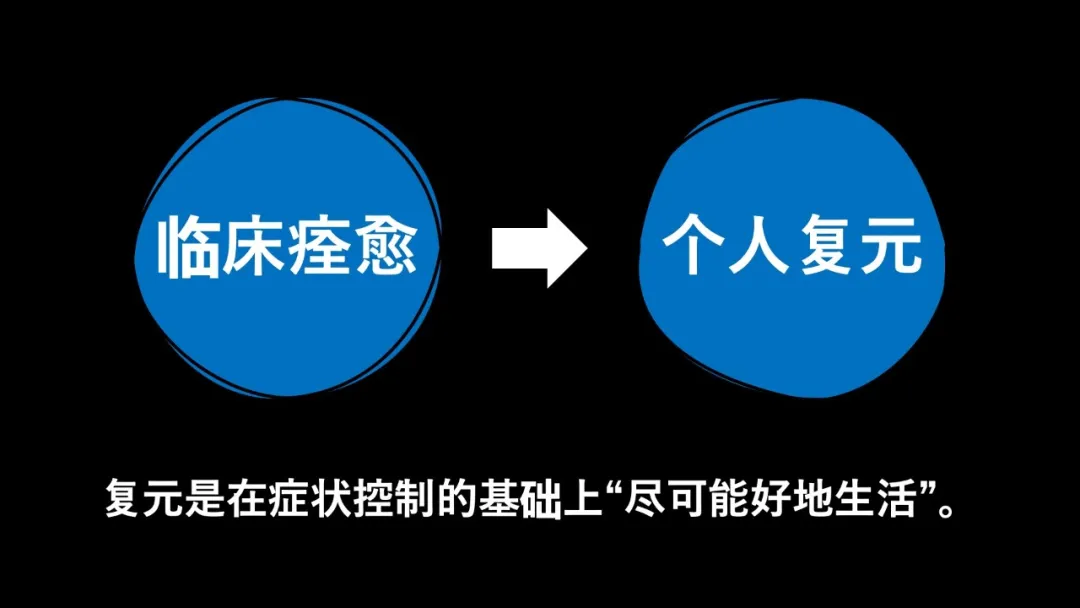

其實我們可以用一種全新的視角去看待精神疾病的康復,那就是復元。復元的元不是原來的原,而是恢復元氣的元,是一元復始,萬象更新的意思。因為復元不只是代表着症狀緩解,也不只是代表着停藥和減藥,更不代表回到生病前的自己,也不代表治癒。事實上,當我們越來越多的開始接納自身的侷限性,那便是我們開始復元的標誌。哪怕我們依然存在着一些症狀,哪怕我們仍然在服藥,哪怕這個疾病給我們帶來了諸多的限制,哪怕我們無法得到治癒,但我們依然可以去選擇重新找尋生命的意義和價值,甚至超越疾病的所有的侷限性,去追尋自己想要的生活。

我曾經還有一個服務對象,是我最開始做社工接觸到的。她是一個非常漂亮,然後也很有才華的女孩。她的媽媽在她出生後不久就罹患了精神分裂症,她自己也從高中的時候被診斷為抑鬱,大學的時候被診斷為雙向。她曾經斷斷續續地換了十幾份工作,嘗試了各種職業,但可能由於疾病的復發、反覆的發作、用人單位的歧視、她人際關係上的矛盾衝突等等的原因,她其實每一份工作做得都不長。

但是很有趣的事情是,她從來沒有放棄工作這件事情。她願意嘗試,願意失敗,並且願意再次嘗試。因為這次演講的緣故,我又重新跟她取得了聯繫,我去徵求她的知情同意。她告訴我説她最近在做家教,她不僅能堅持家教這份工作,而且還可以跟各位家長有比較好的溝通和關係。在家教數量減少的時候,她還會想辦法去解決,比如説她會印名片傳單到公園的門口去派發。

她講述這些的時候,其實我是非常的觸動的。她的復元之路並不是我們所想象的那麼一帆風順。它不是一個戰勝病魔的故事,它是一個起伏不定的故事。她走得步履蹣跚,她有時後退跌倒,但是她又重整旗鼓再次開始。這便是復元的道路,它是一個曲折的過程,是一種生活方式,是迎接當日必來之挑戰的一個態度。

那麼我的朋友沁文,她曾經因為神經性厭食症導致各臟器衰竭,被送往ICU。那個時候她的體重只有56斤,大家可以看到當時她非常的瘦。在2019年的時候,她確診了進食障礙的第三年,她拍攝了一部有關自己患病故事的短片,一時間收穫了大量的回應。她才發現原來在互聯網上有這麼多需要幫助的年輕女孩,有着極其相似痛苦而隱秘的經歷。有的人甚至在這個過程當中已經十幾年、二十幾年,也有一些幾歲、十幾歲的孩子。於是沁文她就開始了健康傳播的旅途。她在互聯網上科普進食障礙的相關問題,她拍攝紀錄片,策劃身材焦慮的相關的展覽,創立了中國最大的進食障礙的同輩支持團體ED Healer。

起初在互聯網這樣的一個時間,她並沒有完全的康復。那段時間她從厭食到大量的進食的這樣一個狀態,其實她的心裏需要克服巨大的恐懼,非常大的不安全感。

但是在這樣的一段時間裏,她和其他的進食障礙的親歷者一起互相支持、共同守望,成為了彼此的港灣。在我們過往的認知裏邊,罹患精神疾病是一件非常痛苦的遭遇。但其實就像沁文的故事一樣,症狀或者疾病本身也是一種饋贈。它有其價值和意義。饋贈便是親歷者在復元過程當中的希望、優勢和親身經歷。這樣的親身經歷和康復經驗也往往是其他親歷者的榜樣和動力,也能夠給他們帶來希望。

我還記得有一段時間我感到職業倦怠,一度很想放棄這個工作。那天上午我在精神科醫院帶完一個團體,有一個服務對象就跟我説:“李老師,你每次來上課的時候,我都會穿我最好看的一件衣服。你每週四來我們醫院,我週三的時候就去問護士長星期四是什麼天氣。如果下雨的話,我就會很擔心你不來了。如果大太陽的話,我又會擔心你來的路上太辛苦、太熱了。

如果你請假了,我就會擔心你是不是生病了。每次看到你我都很高興。”這個服務對象她的症狀很嚴重,然後她的住院時間也非常的長。即使她的症狀緩解了,因為一些原因她的家人遲遲不來接她出院。即使在這樣一個很痛苦的、沒有自由的時光裏,她依然那麼認真的生活。她那麼温柔地去關切身邊的人,關切着我。那讓當時的我是感到這個職業是很有意義,而且孕育希望的。

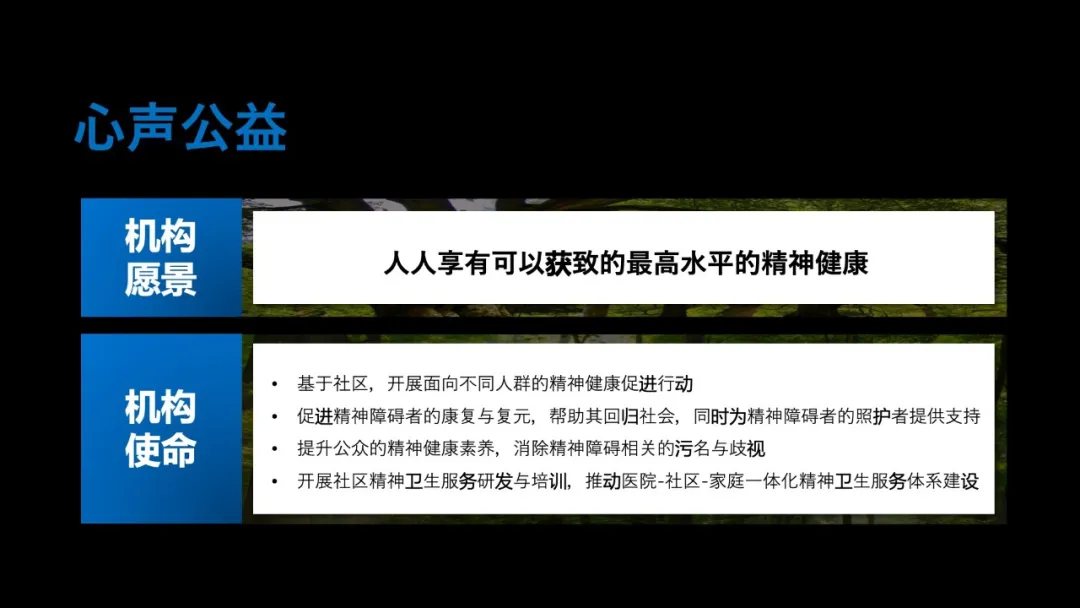

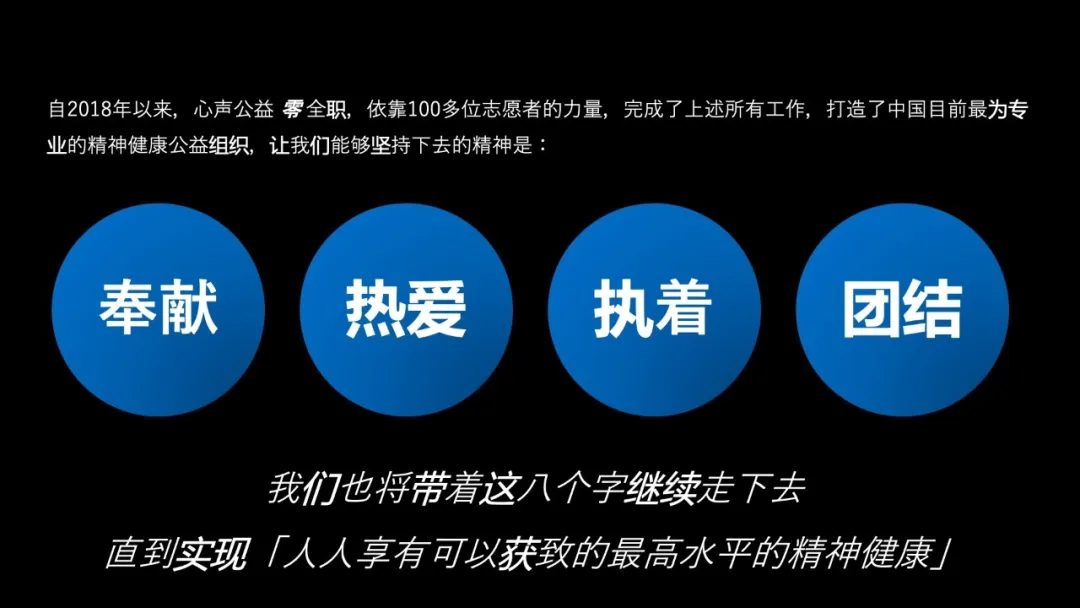

2018年的時候,我做了這輩子可能最重要的一個決定,就是我加入了心聲公益的志願者團隊。這是一羣懷着對精神健康事業熱忱的年輕人,相聚在互聯網上。其實我們也是一同走在復元的道路上。那麼復元運動的先驅Pat Deegan説過:“當我們接受自己不能做什麼,或者不能成就什麼的時候,我們卻開始發現,自己可以做什麼,以及可以成就什麼。”

疾病不能代表我們,更不能代表我們的全部。我們無法撤銷我們身上的這樣的一些疾病,但我們可以選擇如何去認識它、如何去應對它,這才是更加重要的事情。我們需要從疾病視角、問題視角轉化為優勢視角、價值視角,去重新看待我們所經歷的一切。

這幾年來,心聲公益的團隊收穫了超過3萬名的讀者,也發佈了超過200篇的精神健康科普的文獻文章,編撰了10餘本的精神健康科普手冊,服務了超過400個精神疾病患者的家庭,還培訓了超過300名的從業者。也許就像復元的道路,它總是這麼的坎坷波折一樣,心聲公益其實也在過去和未來都面臨着種種的挑戰和限制。但是沒有關係,我們總是會在前路發現希望,也會在這一路上不斷地去收穫價值和意義。

在精神健康公益工作的這幾年,我常常感慨:人與人之間的共通性其實遠遠大於患病和未患病之間的差異性。我也時常分不清是我幫助了這些精神疾病的親歷者和家庭,還是他們救贖和治癒了我。雖然我未被診斷過精神疾病,但是我也經歷過痛苦、心理上的痛苦和掙扎。在經受校園霸凌的時候,我也會感到受傷和憤怒。在我的爺爺奶奶去世的時候,我也感受過哀傷。在面對畢業和失業的時候,我也焦慮失眠。

最後我想強調的是:醫學模式和復元模式它其實是互補的,而不是對立的。復元的價值觀是以人為本,就是人始終優先於疾病的概念。這給我們的警示是:其實我們每一個人都應該主動地去學習和了解精神衞生的相關知識,關愛自己周圍的人和自己。理解精神疾病和軀體疾病一樣是可以治療的。為我們身邊的患有着精神疾病或者心理困擾的這樣的一些人去提供支持、理解和幫助,看到他們身上的優勢和潛能,而不僅僅是用一個病去定義他們,去停止我們對於精神疾病的歧視和污名,開始接納。謝謝大家。

編輯:王海龍