巴以和平難以實現,不能只談巴方責任,以色列右翼也是頑固阻礙力量_風聞

芙宁娜-6小时前

來源:阜成門六號院

作者:王明遠

以色列本質是一個雙面國家,它的一方面是民主和文明的,在對待猶太人上,充分行使現代文明的民主、包容、自由制度;但是對待宗教,以及非猶太羣體上,又具有極強的前現代、排他、暴力色彩,充分彰顯了右翼保守本性。認識以色列的雙面性,是瞭解巴以衝突的關鍵鑰匙。

在寫這篇文章之前,筆者先陳述一下對巴以問題的立場,防止產生誤會,以及有人無端抬槓:

1. 我毫無疑問反對恐怖主義,宗教極端主義,絲毫不同情支持哈馬斯

2. 贊同巴方激進勢力是巴以和平阻撓因素的説法

3. 支持以色列在聯合國確認的領土範圍內,毫無疑問享有保衞民主制度以及和平發展的權利

4. 反對針對猶太人的各種陰謀論,以及種族仇視主義,猶太人無論對全球的科技人文進步,以及中國現代化事業都做出了不可估量的貢獻。

筆者基於事實、平等、自由、人權的框架討論巴以問題,而不是基於反西方或反以的意識形態傾向。

但是筆者也反對近來某些學者構建的一種巴以衝突敍事邏輯:巴以衝突一切責任皆在巴方,或阿拉伯世界+伊朗一方,以色列是一個文明國家,奈何在羣狼亂舞的環境中,受周圍不講規則的阿拉伯人的欺壓,所以,以色列的任何戰爭行為都是在行使自衞權,不應該受譴責;戴維營和平進程以來,巴以和平難以實現是因為巴勒斯坦人和整個伊斯蘭世界故意搗亂,破壞和平談判,以色列讓步求和而不得。

在這種敍事中,以色列可謂是一個“完美的受害者”,將以色列一切行為合理化。

筆者認為,很多國際問題並不是簡單的正義—邪惡對抗模式,或者侵略—自衞模式,也可能是極端—極端或者邪惡—邪惡的模式。單從1973年第四次中東戰爭半個世紀以來的歷史講,這是一個雙方激進主義不斷製造破壞和平、製造矛盾的惡性螺旋式上升結果。

的確在近代以來,一直到二戰,猶太民族是全球種族主義的最悲慘的受害者,不過受害者也可能會變為加害者(近代德國和現代越南都是極好的例子),並且會把過去的受害歷史,變為加害別人的資本。偉大歷史學家湯因曾經嘲諷道:“猶太人從種族主義受害者,轉眼間將納粹黨人迫害他們的措施,來對付比他們更加弱小的巴勒斯坦人”。

最近流傳的,被貼上學術權威標籤的一些關於巴以衝突的文章,只是選擇性剪輯歷史的某一部分,展示某一方的責任,而回避複雜歷史真相,這種敍事構建是經不住推敲的。

巴勒斯坦人與猶太人宗教同源,都有濃厚的文化排他傳統和激進主義傳統(利庫德集團前身伊爾貢組織,被公認是現代恐怖主義鼻祖)。巴勒斯坦的激進勢力與以色列保守右翼勢力,相互戕害、相互寄生,實質構成了巴以衝突懸而不決的AB面,談巴以和平死結,只講哈馬斯而不談以色列右翼,其實無助於真正瞭解巴以問題。

筆者本文就談談1974年巴以和平進程開啓以後,這半個世紀時間裏,以色列右翼派是如何抵制和破壞和平進程,導致巴以局勢走到目前這一步的。

一、何為以色列右翼?以及1970年代以來以色列的持續右翼化

以色列建國初期,移民以來自東歐的阿什肯納茲猶太人為主,這些猶太人經歷了西方啓蒙運動和資產階級革命洗禮,因此,他們的猶太復國主義主張,吸納融合了歐洲近代文明進步的成果,他們主張政教分離,建立歐式的世俗民主制度(在立憲投票時險勝,相當多的人主張建立教會指導的教法國家);在對待其他民族這個問題上,他們主張學習博愛、平等思想,給予巴勒斯坦人平等地位和公民權,建立一個普世意義上的國家,而非純粹猶太人的國家。這些人即左翼猶太復國主義者,他們以工黨為代表,曾經在建國初期長期執政。

此外,迴歸猶太人內部右翼派力量也很大,以極端民族主義色彩濃厚的修正復國主義派(Revisionist Zionism)為代表,他們先是組建了伊爾貢運動組織,後來這個組織被以色列政府強行解散,主要人員成立了自由黨,1973年又聯合其他右翼力量組建了利庫德集團。此外,宗教保守主義者(主張建立政教合一國家)力量也不可忽視。

根據以色列政治學家Ilan Peleg教授的概括,以色列右翼復國主義基本內容是:要求最大限度的領土擴張,從約旦河到地中海的“以色列地”(即原巴勒斯坦地區,後面會經常用到這個特殊名詞)全部屬於猶太人,其他民族無權分享,甚至在早期,修正復國主義者主張約旦也屬於以色列領土;否定以色列地的非猶太人生存權,認為他們從根本上對以色列充滿敵意,應該完全排除在外;無限度利用宗教和歷史,將對立民族非人化;崇尚暴力,尤其是軍事,解決一切;確定猶太內部的不同意見者,視為必須懲罰的叛徒。

可以看出,它與歷史上存在的德意志民族主義、大斯拉夫主義等頗有相似之處,是一種崇尚暴力,極端排斥其他民族的意識形態。

早在巴以分治之際,右翼復國主義者就不接受分治方案,伊爾貢運動負責人貝京(後來擔任以色列總理)説:“將祖國一分為二是非法的,這一決議永遠不會被接受”,他們認為應該把阿拉伯人從以色列地抹去,對他們實行無差別的恐怖屠殺(其中以代爾亞辛村慘案最為著名,死亡250多人,多數為婦女兒童)。

(早年貝京在演講,其後方為修正復國主義創始人亞博廷斯基的頭像,前方為伊爾貢組織的標誌,標誌中間為槍,象徵追求用武力實現復國目標,槍支背後為伊爾貢追求的版圖目標,不僅包括全部巴勒斯坦,還包括外約旦地區)

以愛因斯坦、漢娜·阿倫特等猶太名流就對這種右翼保守主義非常感到擔憂,1948年底貝京訪問美國猶太社區,爭取他們的資金贊助。12月4日,由愛因斯坦、漢娜·阿倫特領銜的28位猶太各界領袖在《紐約時報》發表公開信,譴責修正派復國主義的政見,呼籲美國猶太人認清貝京的真面目。

愛因斯坦等人説“我們這個時代最令人不安的政治現象之一是在新成立的以色列國中出現了‘自由黨’(Tnuat Haherut),該政黨在組織、方法、政治哲學和社會訴求方面與納粹和納粹主義極為相似”;“在猶太社區內,他們宣揚極端民族主義、宗教神秘主義和種族優越感的混合體。與其他法西斯政黨一樣,他們也被用來鎮壓罷工,並敦促摧毀自由工會”。(全文參見https://archive.org/details/AlbertEinsteinLetterToTheNewYorkTimes.December41948/page/n1/mode/2up)

(愛因斯坦等人抨擊右翼復國主義的公開信)

以色列國父本古裏安也曾經評價貝京説:“(他)明顯是和希特勒一個類型的人物。他是一個種族主義者,為了控制整個以色列領土,他可以殺死所有阿拉伯人。在他看來,這是神聖的目標——絕對的規則——是一切手段的正當理由。我們認為他是以色列內外安全的嚴重威脅。”(Avi Shilon等所著 Menachem Begin: A life, Yale University Press,P168)

所以,今天以色列軍在加沙的所作所為,只不過是70多年前伊爾貢組織血洗阿拉伯人的翻版,愛因斯坦、漢娜·阿倫特、本古裏安等人的擔憂,也變為現實。如果説在獨立前或獨立初期,激進手段是一種實現建國目的的策略的話,在以色列成功建國並且獲得絕對軍事經濟優勢情況下,繼續對周邊阿拉伯人採取暴力、血腥措施,那就説明其政見主張具有濃厚的反人權極右翼屬性了。

(1948年,伊爾貢組織發動的代爾亞辛村屠殺)

1970年代之前,在工黨領導下,以色列社會尚能維持一個較為温和、世俗的意識形態,以1977年大選為界,以色列社會逐漸走向右翼保守化,筆者認為這其中原因是多方面的:

第一,由於四次中東戰爭接連取得巨大勝利,猶太民族主義空前高漲(猶如普法戰爭後德意志民族主義的高漲),很多左翼猶太人也逐漸放棄了“兩國方案”主張,希望以色列儘量擴張土地,取得整個巴勒斯坦地區。

第二,前三次中東戰爭期間,為了報復以色列驅趕巴勒斯坦地區的阿拉伯人,大量中東、北非國家也驅趕這裏的猶太居民,這些米茲拉希和塞法迪人紛紛 “迴歸”以色列,他們世居阿拉伯世界,未經過西方啓蒙運動洗禮,政教觀念比較保守,並且對阿拉伯人有強烈復仇主義。

第三,蘇聯解體前後,又有約110多萬俄語猶太人“迴歸”以色列,這些猶太人受俄羅斯文化浸潤已久,很多人已經不會講希伯來語,只會講俄語,他們更崇尚擴張主義和強人政治,是利庫德集團和內塔尼亞胡的天然擁躉,他們的到來鞏固了利庫德集團的優勢地位,現在利庫德集團官方網站共有三種語言,除了希伯來語、英語,另外一種語言就是俄語。

第四,越是保守的族羣或教派,生育率也越高,尤其是原教旨主義哈瑞迪派(haredim),總和生育率超過7,是世俗派的近3倍。到2019年,世俗派、東歐裔阿什肯納茲猶太人在以色列的人口占比,從建國初期的75%降至30%以下,而其他“邊緣”猶太人逐漸成為主流。

(抗拒現代文明的哈瑞迪派)

受選民結構變化的影響,左翼、世俗、温和力量逐漸式微,2001年以來,工黨竟然一次都沒有贏得過大選,2022年大選僅僅獲得4個議席,淪落為議會中第十名小黨。而右翼力量獲得了絕對優勢地位。

由於上述人口結構變化,不僅利庫德集團為代表的世俗右翼力量不斷壯大,宗教保守力量也逐漸崛起,影響力比較大的有沙斯黨(“塞法拉迪聖經保衞者聯盟”,英文簡稱Shas)、以色列我們的家園、聯合妥拉猶太教、全國聯盟黨等。他們基於猶太教義,堅決捍衞以色列擁有全以色列地和聖城耶路撒冷的完整性,堅決支持在西岸地區移民,堅決反對“兩國方案”,以上執政黨每次在選舉中都可以獲得四分之一左右的議席,成為舉足輕重的力量。

此外,以色列內部還有很多幕後或邊緣更極端的右翼力量,比如代表西岸定居者利益,堅決反對巴勒斯坦建國的 “信仰者集團”(Gush Emunim),它對政治的影響力不輸於很多政治黨派。以及很多極端恐怖主義組織,比較著名的有“猶太地下王國”、卡赫運動組織(Kach Movement)、聖殿山信徒(又稱為“聖殿山和以色列地忠誠者”)、山頂青年等。所以,以色列內部意識形態非常複雜,暗流激盪,絕非一些知識分子想象的這是一個温良、文明、和平人士構成的社會。

(“信仰者集團”號召青年向西岸定居)

以色列的右翼化深刻地投射在巴以政策上。2018年以色列議會通過了《以色列是猶太民族國家法案》(Nation-state of the Jewish People),這個法律被賦予基本法的地位,由於以色列沒有憲法,所以被視為憲法性條文,該法稱“以色列的土地是歷史上猶太人建立國家的大小”,“只有猶太人享有民族自決權”。

這與利庫德集團的領土主張完全一致,言外之意,以色列官方徹底否定了“兩國方案”,以及土地上巴勒斯坦人自決的權力,並且規定了以色列國必須是猶太文化屬性國家。亦意味着,即便是巴勒斯坦人只能作為少數民族存在,也只能處於次等民族地位。

這個法案不僅藐視了聯合國的分治決議,也違背了民主國家尊重民族自決權和多元文化的基本原則。以色列政府越來越藐視巴勒斯坦人的建國權、生存權,越來越將其“非人化”,他們的做法明顯超越了安全自衞的邊界,越來越具有民族沙文主義或種族主義傾向,這也是以色列的行為受到西方主流社會抗議的原因所在。

總之,以色列本質是一個雙面國家,它的一方面是民主和文明的,在對待猶太人上,充分行使現代文明的民主、包容、自由制度,這些是左翼建國元老們奠定的;但是對待宗教,以及非猶太羣體上,又具有極強的前現代、排他、暴力色彩,充分彰顯了右翼保守本性,因此,湯因比説以色列是歐洲近代民族主義和種族主義的最好學生。認識以色列的雙面性,是瞭解巴以衝突的關鍵鑰匙。

二、1978年以來三次和平進程中,以色列右翼是如何抵制破壞的

第一個階段戴維營和平進程(1978年至1992年):在利庫德集團和“信仰者集團”推動下,西岸猶太人增加近30倍,佔領逐漸永久化,導致巴以和解逐漸無解

第四次中東戰爭後,整個阿拉伯世界,尤其是涉及巴勒斯坦問題的關鍵方巴解組織、埃及、約旦和沙特等,都開始轉向一種務實的的策略,他們意識到無法改變聯合國181號決議的現實,從而開始承認以色列存在的現狀,願意接受“兩國方案”,主動提出以聯合國1967年242號決議為基礎,跟以色列進行談判,最終解決巴勒斯坦問題。

這波和平進程的頂峯是1978年在美國總統卡特的斡旋下,埃及總統薩達特與以色列總理貝京舉行會晤,並達成《戴維營協議》。

《戴維營協議》協議由《關於簽訂一項埃及同以色列之間的和平條約的綱要》和《關於實現中東和平的綱要》兩份文件組成,前者是以色列的西奈撤軍步驟,以及兩國建交路線圖;後者主要討論被佔巴勒斯坦土地人民如何建國的問題,大致路徑是:在5年的過渡期內,以色列撤軍(幾個重要安全點除外),巴勒斯坦人民選舉產生自治機構;巴勒斯坦自治機構建立警察部隊,負責維持治安;過渡期結束之前,埃以巴約四方進行會談,協商最終解決巴勒斯坦最後地位和其它懸而未決的問題。這個協議基本奠定了巴以和解的基本框架,之後40多年的巴以問題無非都是圍繞着撤軍、歸還領土和巴勒斯坦建國展開的。

《戴維營協議》雖然系利庫德集團政府所簽署的,但是作為調停人的時任美國總統卡特後來在回憶中説,以色列也只不過把它當個和平煙霧彈,通過在西奈半島撤軍,與巴勒斯坦抵抗運動最大支持者埃及媾和,來集中精力消化佔領的巴勒斯坦土地罷了。(卡特所著《牢牆內的巴勒斯坦》第36頁)

所以,貝京只是選擇性執行了涉及到埃及利益的部分協議,而對撤出佔領的巴勒斯坦土地這個基本利益問題上,絲毫沒有任何讓步。

貝京曾經説過,即便是讓我丟掉一隻眼睛和一隻胳膊,我也不會拆掉西岸地區一間猶太人的房屋。從1967年以軍佔領西岸,到1977年利庫德集團上台,執政的工黨對西岸地區移民一直持極剋制的態度,十年間僅僅形成了13個定居點,約4000移民。但是貝京上任後第一個行動就是訪問西岸地區的猶太定居點,繼而鼓動宗教狂熱主義者“信仰者集團”到西岸殖民,並且在任內六年,增加了81個定居點,新增了3萬多移民。

到1992年利庫德集團下台前夕,西岸地區的移民數量已經達到11.2萬人,是《戴維營協議》前的近三十倍。這時候,西岸定居點已經形成一個龐大的利益集團,以後成為歷次撤軍、歸還土地的最頑強障礙。誠如克林頓在2010年9月21日演講中所説的“定居者的孩子越來越多,而這些人是反對分割土地的最堅定人羣”。

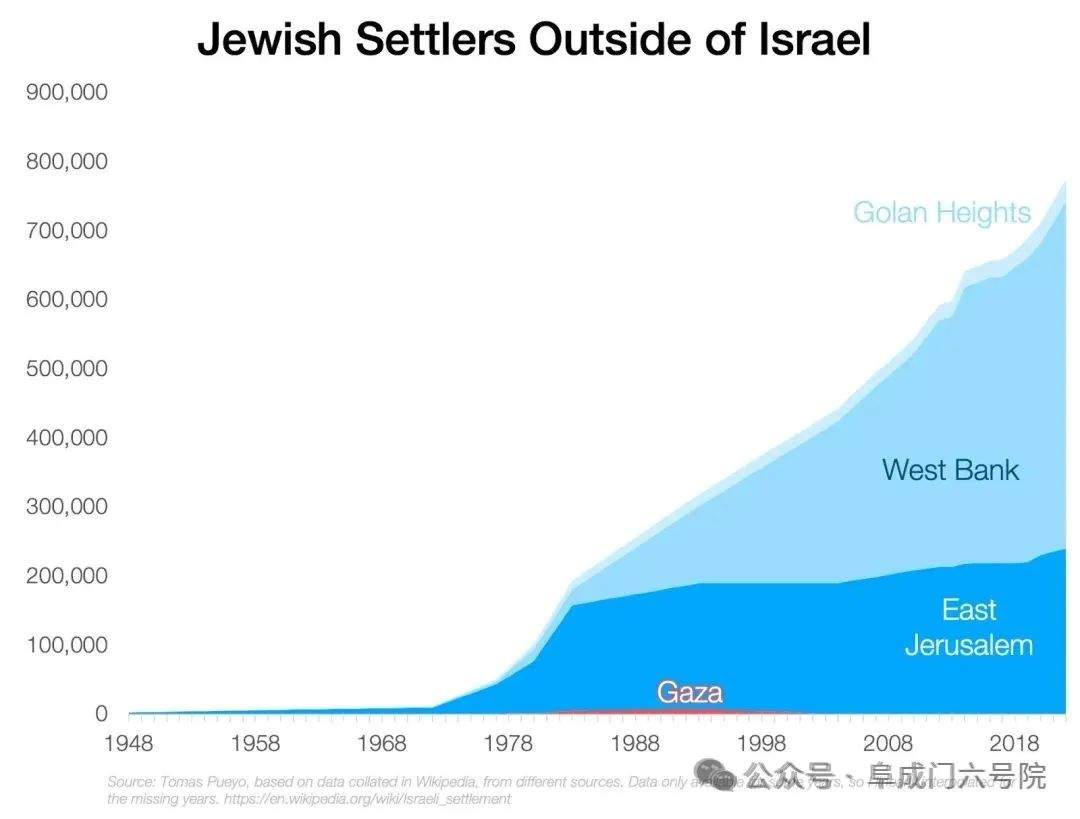

(以色列在佔領土地上的移民增長曆史)

另外,貝京政府一再拒絕承認巴解組織為談判對象,拒絕承認巴勒斯坦方在談判中的地位,因此,《戴維營協議》中規定的四方會談也無從落實,這樣,所謂落實巴勒斯坦自治,建立臨時政府也只能是一個空頭支票。

所以,《戴維營協議》走向失敗,一方面是阿拉伯世界強硬派從中阻撓,但是以色列的強硬派也根本沒有落實這個協議的實質意向。因為對於以色列右翼而言,一旦撤出西岸和加沙地帶,允許巴勒斯坦人建國,那麼大以色列計劃就沒有落實的可能性,因此,在這點上是絲毫不能讓步的。

此外,這期間,以色列的右翼力量為了達到佔領西岸土地,實現永久定居的目的,逐漸形成了一套日臻完善的掠奪和管制政策。以色列以安全的藉口,強佔了巴勒斯坦人60%以上的土地,80%以上的水源;巴勒斯坦人從出生下來就需要辦理各種證件,不僅要有居住證、工作證,就連購買農機也需要許可證,他們的生存艱難之路被形容為“Via Dolorosa”(多勒羅薩苦難通道);以色列政府把巴勒斯坦人當做天生恐怖主義分子來防備,大約63萬人被拘禁過,約佔總人口的20%以上。(卡特:《牢牆內的巴勒斯坦》,第128頁)

這種反人道的控制制度,讓巴勒斯坦人對以色列的仇恨從此真正種下根來。我們回看今天巴以和談的三大關鍵障礙,固然有巴方和阿拉伯國家的責任,但是以色列右翼也在製造和固化矛盾的關鍵一方。

第二個歷史階段奧斯陸和平進程(1993年至2000年):以色列國內強硬派是如何千方百計破壞《奧斯陸協議》的執行,巴勒斯坦建國期待是如何落空的

由於利庫德集團在佔領區執行過於嚴苛的殖民化政策,1987年巴勒斯坦人爆發了第一次起義,因為手無寸鐵的人民只能用石塊作為反抗武器,所以被稱為 “石塊革命”。這場起義中,巴勒斯坦平民至少有2162人死亡,而以色列平民死亡數量為53人。

以色列境內的阿拉伯公民,由於長期遭受不公正待遇(同樣曾經被軍事管制近20年,並且被剝奪了多數土地),也舉行全國性罷工,支持巴勒斯坦人的反抗。很多人説以色列境內阿拉伯人多麼愛着這個國家,痛恨西岸或加沙地帶的巴勒斯坦人,這種情況也是不存在的,由於他們長期遭受不公正待遇,他們對巴勒斯坦人的反抗有極強的共情。

“石塊革命”催生了以色列的第二次政黨輪替。1992年中大選,鴿派工黨大獲全勝,重新執政,巴以雙方開啓了第二輪和平進程,因主要成果系1993年簽署的《奧斯陸協議》,所以被稱為“奧斯陸和平進程”。

《奧斯陸協議》及其之後簽訂的幾個執行協議主要內容是:以色列軍隊逐步從加沙和西岸地區撤出,由巴勒斯坦警察部隊負責公共秩序和內部治安;通過選舉產生一個巴勒斯坦臨時自治機構,以色列向自治機構交還約90%的佔領土地,由自治政府負責民事行政管理工作;巴自治過渡期為5年,不遲於過渡期第三年開始談判永久性解決巴勒斯坦最終地位,以及耶路撤冷、難民、定居點等重大問題。

可以説《奧斯陸協議》的簽訂,為巴以衝突的核心問題指明解決方向,真正讓人們看到了兩個民族和解的曙光。

然而,《奧斯陸協議》在以色列內部,遭受了強烈抵制。利庫德集團聲稱:“猶太人對以色列地的權力是永恆的,不可分割的……在大海和約旦河之間,只能有猶太主權國家的存在”。新任利庫德主席內塔尼亞胡表示:“《奧斯陸協議》是一個悲劇性的錯誤”,“是插在以色列背上的一把尖刀”。以色列全國政界、宗教界、文化界名流聯署的《以色列全地宣言》稱:“如今猶太人民掌握了以色列地,我們忠誠致力於我們土地的完整,任何以色列政府都無緣在這方面做出讓步”。此等氣氛猶如當年德國面對《凡爾賽合約》,認為是喪權辱國也!

以色列極端主義者更是像哈馬斯那樣,不斷製造恐怖暴力,來終結和平進程。早在1990年10月,巴以接觸和談的時候,極端組織“聖殿山信徒”就發起挑釁,爆發了20名巴勒斯坦人死亡的聖殿山慘案;1994年2月25日,卡赫運動組織成員戈爾茨坦為了表達對《奧斯陸協議》的反對,在希伯侖的麥比拉洞清真寺,用機槍掃射正在禮拜穆斯林,打死32人、打傷100多人,是為“希伯倫慘案”(作為回應,哈馬斯第一次對以色列實施了人肉炸彈襲擊);1996年9月在強硬派宗教人士挑唆下,發生第三次聖殿山慘案(又稱“西牆隧道騷亂”),60多名巴勒斯坦人死亡。最讓人震撼的是1995年11月4日,以色列總理拉賓被曾經加入卡赫組織分支機構EYAL的阿米爾刺殺身亡。

(希伯倫慘案中死難的部分巴勒斯坦人)

所以,在巴以和平進程中,不僅僅有哈馬斯發動的恐怖襲擊,猶太極右翼也在搞恐怖襲擊,猶太激進組織在暴力血腥和手段上其實與伊斯蘭激進組織沒有區別。就時間順序上,哈馬斯和以色列極端主義恐怖行為,是交替進行的,是一個相互激化的過程。這些相互的血腥暴力,讓雙方喪失了剛剛培養出來的好感和信任,喪失了對和平的信心,雙方一起葬送了難得的和解歷史窗口期。

1996年5月的以色列總理大選,反對《奧斯陸協議》的內塔尼亞胡當選總理。內塔尼亞胡上任後,馬上大幅增加向西岸的移民,到2000年,西岸地區定居點人口從增加到20.6萬,比《奧斯陸協議》簽署時又增加了近一倍。

內塔尼亞胡政府更以各種藉口拒絕履行《奧斯陸協議》以及《希伯倫協議》、《懷伊河協議》的撤軍、規劃領土的規定。到了1998年底,也就是《奧斯陸協議》許諾的撤軍和巴勒斯坦建國5年過渡期結束的時候,以色列交還了西岸不足40%的土地,也就是説《奧斯陸協議》許諾的多數土地沒有歸還,巴勒斯坦建國也被以色列以各種理由推遲。

所以,巴以和談失敗,你可以説巴勒斯坦極端派不滿這個協議,嫌它給的東西太少,希望掀翻談判桌;但以色列上下也都在消極抵制和平協議,讓一個國家主動吐出巨大的既得利益,這是違揹人性的,無論在那個國家都是異常艱難的,正像沙龍所説的:“戰爭中得到東西,別指望靠和平可以得到”。

2000年戴維營和談為何最終破裂

由於《奧斯陸協議》主要內容懸而未決,2000年7月,受美國總統克林頓邀請,以色列新上任總理巴拉克和巴解組織領導人阿拉法特再次在戴維營舉行會談。這個時候,巴拉克和克林頓的確是很希望借這次會談一勞永逸解決巴以問題的。巴拉克亟需達成一個協議來穩固工黨脆弱的執政地位,克林頓也想在任期結束前促成一個新的協議,為他上任之初促成的《奧斯陸協議》有個交代。

受一些學者敍事的影響,人們認為2000年戴維營會談失敗主要在於阿拉伯世界和巴勒斯坦強硬派的抵制,以及阿拉法特的消極應付,缺乏誠意。以色列方面的強大阻力,同樣也是這次談判失敗的基礎性原因。

在巴拉克來美談判的時候,已經收到以色列極端主義組織的死亡威脅,他們提醒巴拉克,如果讓步太多,將會面臨拉賓同樣結局,西岸“定居者委員會” 也發表了措辭嚴厲的聲明,不會讓出一寸領土;在談判中,特拉維夫爆發16萬人大集會,抗議與巴勒斯坦達成協議,利庫德集團同時在議會醖釀一個法案,反對任何分割耶路撒冷的行為;談判剛剛結束,巴拉克政府就分崩離析,外長利維因為覺得和談讓步太多而辭職,工黨的三個聯盟黨退出聯合政府,讓工黨成為議會少數派。休會期間,被巴勒斯坦人視為屠夫的沙龍(擔任軍方職務期間,曾經多次製造對巴勒斯坦平民的屠殺)強行闖進阿克薩清真寺,意在破壞和平進程。

所以,戴維營會談以破裂告終,根本來講,當時在巴以內部和平都已經沒有市場,雙方都喪失了對彼此的信心,雙方也都不願意接受宗教聖城耶路撒冷被分割。把戴維營和談失敗責任推給阿拉法特這個説法,顯然是顛倒了黑白,試想如果以色列履行了《奧斯陸協議》,何必再來這一出戴維營會談呢?阿拉法特已經步入暮年,何嘗不想真正達成一個可以建國的協議呢?委實是因為阿拉法特久經風雨,看透了巴以和談的實質,與其簽署一個無用的協議,再受其辱,不如消極應對罷了。

第三個歷史階段(2001年以來):以色列右翼是如何變本加厲侵蝕巴勒斯坦人的利益,試圖徹底摧毀巴勒斯坦人建國夢想的

2001年2月6日,以色列舉行總理選舉,這也是以色列最後一次直選總理,堅決主張對巴勒斯坦強硬的沙龍獲得壓倒性的勝利,得票率領先巴拉克25個百分點。

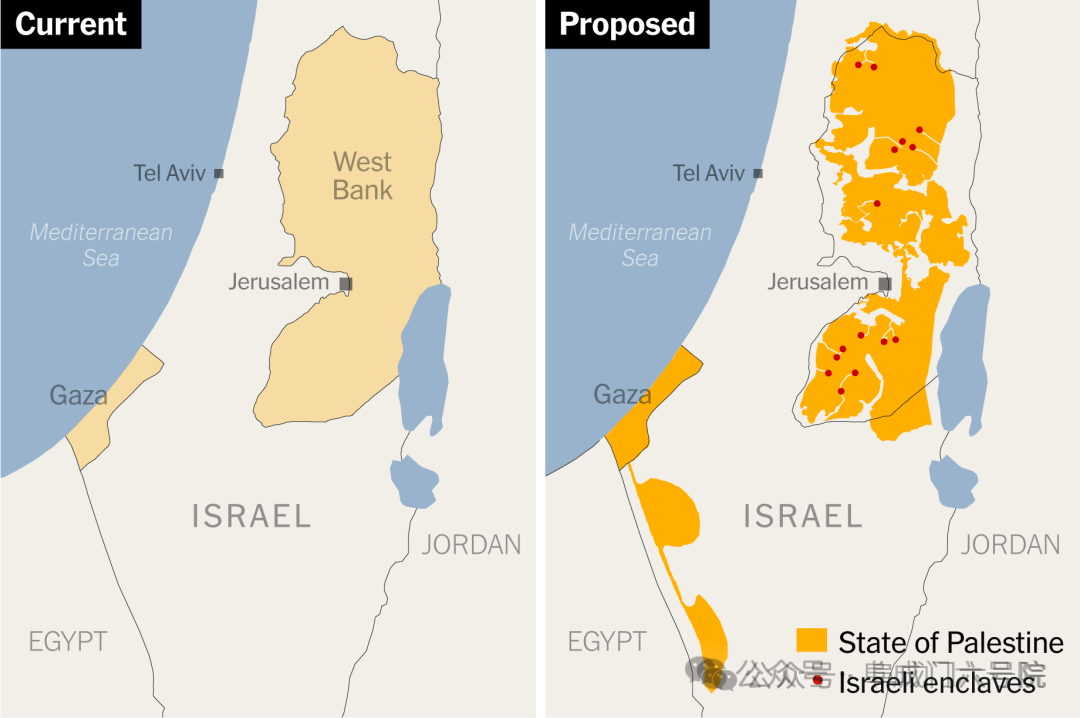

為了永久斷絕巴勒斯坦人建立一個主權國家的可能,從2002年起,沙龍和他的繼任者們不斷在西岸佔領區建造隔離牆。雖然海牙國際法院裁定這屬於違法,也遭到美國前總統卡特、南非前總統曼德拉的抨擊,但是這個計劃從未被擱置,現在已經發展成為總長度達到700多公里,由瞭望塔、高牆、電網等組成的“鐵壁銅牆”。所謂的巴勒斯坦國在物理上已經是名存實亡,不過是以色列佔領地包圍下的一個個孤立定居點而已,以至於很多人士用“巴勒斯坦羣島”或“班圖斯坦”來形容巴勒斯坦國。

(隔離牆,巴勒斯坦版的“隔都”)

在建造隔離牆的同時,利庫德集團和狂熱派們又源源不斷動員人口遷往西岸定居,2003年西岸定居點人口數量為22.6萬,2015年達到38.8萬,2022年則突破50萬,以色列對巴勒斯坦的土地的永久性侵佔,也在以前所未有的速度加速。

基於對巴勒斯坦土地不斷侵佔的事實,2020年內塔尼亞胡政府和特朗普政府共同拋出 “新中東和平計劃”,也就是“世紀協議”,它的主要內容是:

以色列定居點的佔領完全合法化,屬於以色列的主權領土;過去承諾的歸還90%以上巴勒斯坦土地(包含交換土地),又被打了七折,只歸還不到70%,並且許諾歸還的都是貧瘠土地,水資源最豐富的約旦河谷地區和死海主權完全屬於以色列;不允許巴勒斯坦擁有軍事力量,只能保持治安警察,並且治安警察規模擴展必先與以色列達成協議;巴勒斯坦國未經以色列同意不得試圖加入任何國際組織,未經以色列同意,巴勒斯坦司法機構也無權釋放羈押的安全犯人,不得對以色列公民發起司法訴訟,以色列實質上擁有了治外法權。

(“世紀協議”的領土安排,希望用埃以邊境的荒漠土地,換取佔領的約旦河谷土地,某些學者卻認為是“公道”、“慷慨”)

“世紀協議”完全背離了《奧斯陸協議》精神,實質上把巴勒斯坦矮化為一個全面接受以色列“監國”的地方自治政府,或一個附庸部落。至此,巴勒斯坦人的建國訴求與以色列所開出的條件差距越來越大,兩者矛盾越來越不可協調,巴勒斯坦人越來越失望,轉而去支持一個恐怖主義集團,終於催生了本次加沙戰爭。

三、一些總結和討論

1. 1974年以來三次和平進程的失敗表明,根本不存在什麼所謂的“以色列幾次給與巴勒斯坦人建國機會,偏偏巴勒斯坦人不珍惜”這種説法,以色列也總是在製造各種藉口,拖延歸還土地,阻撓巴勒斯坦建國,並且採用一切手段削減巴勒斯坦國擁有的治權,享有的資源,以各種既成事實,不斷壓低巴勒斯坦人可以接受的底線。毫無疑問,以色列是巴勒斯坦人建國的主要阻撓力量,而不是巴勒斯坦激進勢力或者阿拉伯盟友。

正像巴勒斯坦激進勢力的所作所為,讓以色列人放棄和平嘗試一樣,右翼復國主義的這些作為,也讓温和的巴勒斯坦人逐漸喪失對和平方案的信心,轉而支持哈馬斯的暴力鬥爭。

2. 以色列內部一方面有十分真誠的和談者,更有一百分熱情的擴張主義者。每次和平進程週期內,一方面是和談,另一方面卻又在擴大定居點,侵吞巴勒斯坦人土地。和談只不過是這個和平進程週期的插曲,擴張才是永遠的“正常節奏”,每輪和平進程結束,定居點人口都會有一次突飛猛長。所以,每次和平談判之後,並不是和平更進一步,而是矛盾更深一步,問題更難解一步。

3.的確哈馬斯不想要和平,因為亂對他們有利,以色列強硬派也是如此,他們也需要寄生在一個不穩定的機制中,才能不斷發展壯大。

首先以色列右翼追求對土地佔有最大化政策,他們在和平與佔領西岸土地之間,寧可犧牲和平,讓老百姓承受一些暴力恐怖。在右翼政客的收支平衡表上,即便是每年死上幾十個平民或士兵,能換來繼續安置一兩萬移民,鞏固佔領土地,這個“回報率”是非常高的,完全可以接受的。

這些右翼政黨也需要營造對立緊張氣氛,才能贏得選舉。以色列過去的歷史也表明,對於利庫德集團、沙斯黨之類,和平則意味着權力邊緣化、社會接納度低潮期;對於其他形形色色移民、軍工等利益集團,衝突更意味着經濟利益的擴大。所以,就像哈馬斯需要吃戰爭飯一樣,以色列很多政黨派別也要吃“衝突飯”。

從客觀來講,以色列是一個東西方猶太移民組成的馬賽克國家,彼此外表、語言、習俗都有極大差異,為了讓源源不斷的新移民凝聚起來,也為了安置這些移民,以色列也需要戰爭,需要衝突。以色列國也只有在不斷地地緣衝突中,才能得到美國和歐洲的支持,增加它的地緣政治價值。

因此,以色列這個由精明人羣組成的國家,需要適度的、自己可以掌控的衝突。這個國家就是在衝突中成長起來的國家,一旦停止衝突,它可能無所適從、走向危機。

4. 以色列右翼堅持拒絕巴勒斯坦建國,才是最大的安全負擔。工黨時代相對完整保存了巴勒斯坦人的土地和社會結構,以色列僅用1萬左右駐軍就可以維持佔領地和平,但是利庫德執政後,隨着對巴勒斯坦人軍事管制和土地剝奪的普遍化,80年代則需要至少3-5萬軍隊才能維持秩序,至今則需要約8-12萬駐軍才能維持西岸和平,右翼集團其實把這個國家深深綁架在“維穩”體制上。

(以色列對佔領地的治理越來越依賴軍事暴力)

5.關於巴以和平失敗,誰的責任更大。如果總結歷次阿以、巴以會談內容,我們就可以發現其核心就是以色列退出佔領土地,遵守聯合國242號決議,准許巴勒斯坦建國。從根本上講,基於巴以之間地位的具有極大不對等性,巴方完全是被動方、等待施捨的一方,以方完全掌握主動權、賜予的一方,所以和平協議是否得到執行,主要取決於以色列態度。平心而論,掌握了政府和中東最強大軍事力量的以色列右翼,其決定性意義遠遠大於哈馬斯。

6. 當我們談起以色列右翼意識形態的時候,很多人都要説,這不是被阿拉伯激進主義逼迫才發生的嗎?其實以色列激進主義是自始至終就有的,在以色列建國前,激進意識形態和組織就已經非常發達,而不是阿拉伯人逼出來的。以色列右翼針對巴勒斯坦人的反人道隔離管制措施,也並非是巴勒斯坦人所逼,而是以色列右翼意識形態與生俱來的,在建國前後就反覆實踐的。

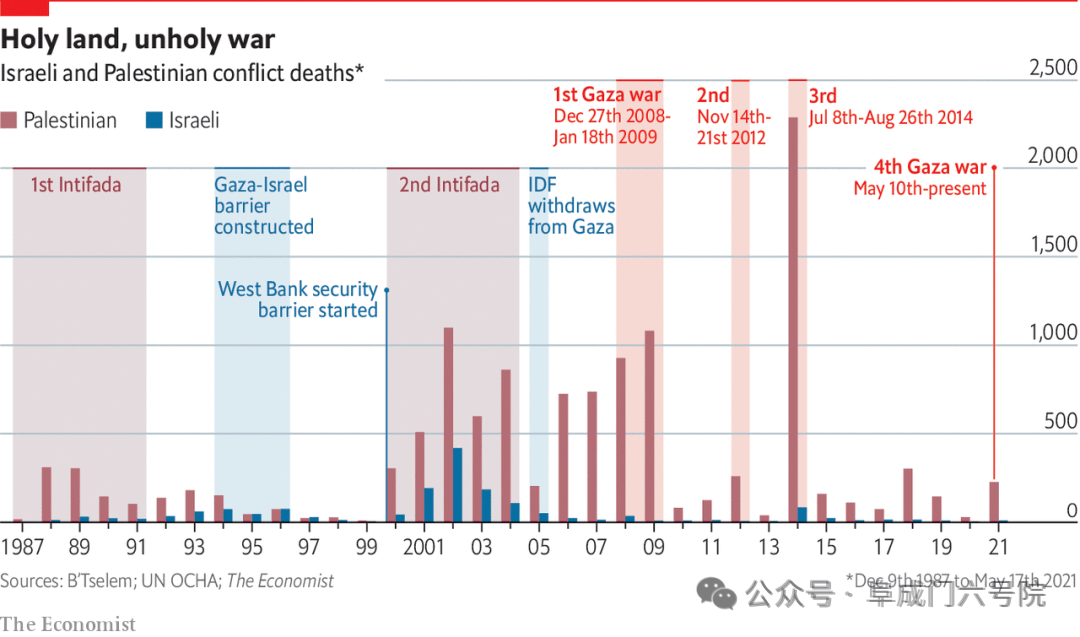

7.巴勒斯坦激進組織對以色列人有血腥的暴力,但是以色列對巴勒斯坦平民也有血腥與暴力,並且二者根本無法成正比。根據聯合國統計,2008年至2020年,在沒有雙方武裝衝突的情況下,死於佔領軍和平民暴力的巴勒斯坦人有5590人,而死於恐怖襲擊的以色列人只有251人,尤其是巴勒斯坦死亡人口中兒童比例(20%),遠大於以色列(12%)。所以,以色列內部同樣也存在一股強大製造仇恨對立的力量,他們的暴力行為,同樣也加深了巴勒斯坦對以色列的恐懼和仇恨,只不過伊斯蘭恐怖主義更受傳媒話語關注,更廣泛為人所知罷了。

(英國《經濟學人》雜誌對巴以衝突造成的各自平民的統計,死亡的巴勒斯坦人遠遠多於以色列人,尤其是進入2008年以後)

8.現在國內很多人喜歡把巴以戰爭,用“哈以戰爭”來代替,筆者認為,這是一種偷換概念,抹煞真相,就像不能把俄烏戰爭叫做“烏克蘭東部衝突”,不能把日本佔領東三省叫“滿洲事變”。如果叫哈以戰爭,那個戰爭本質就是以色列的反恐戰爭,一個完全正義的戰爭。這種稱呼故意抹煞了,以色列右翼對全體巴勒斯坦人的持續傷害,才是導致加沙衝突的根本原因,以色列即便是消滅了哈馬斯也不能解決加沙問題,更不可能解決巴以問題,除非它尊重以前的和平協定,撤出佔領土地,尊重巴勒斯坦人的生存權。

9.現在流行一種説法叫做“站在文明一方”,文明是與“野蠻”、“落後”的一個相對概念,並且歷來文明都是有邊界的,即某個特定共同體內部之間的文明。文明對外部而言,很多時候又有血腥的侵略性,比如羅馬帝國對四周殘暴的征戰;近現代的德意志當然對於周圍中東歐落後民族是文明的,但是它的征服行為又是血腥的;近代日本社會相對於中國是文明的,但是它的侵華又是血腥的。所以,站在文明一邊,未必是站在正義一方,反而在多數時候成為為侵略辯解的遮羞布。

10.現在國內對巴以衝突的信息構建,嚴重失真。既有支持巴勒斯坦一方的選擇性失真,也有支持以色列一方的選擇性失真,大家不是依據事實,而主要是依據價值想象和判斷來構建信息。

並且,關於巴以衝突的辯論容易情緒化,動輒就掀桌子,一言不合,支持巴勒斯坦一方會給人扣上“漢奸”、“美狗”和“猶太幫兇”的帽子,支持以色列一方也會善於給人扣上“與恐怖主義共情”、“反人類”的帽子。

雙方其實都是在借巴以衝突話題,表達對國內及國際新的變化的不滿,把對其他問題想表達的價值,高度投射到巴以問題上,這是國內討論巴以問題走形失真的根源。如果再過一百年,後人重新來評價我們現在的所作所為,可能會嘲笑我們的幼稚、偏激。