從雪藏到全民熱捧,她的福氣還在後頭_風聞

Sir电影-Sir电影官方账号-41分钟前

作者 | 毒Sir

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創。

想必,大家都在短視頻上刷到過這首歌吧。

“走不出,看不破。

潺潺流水終於穿過了羣山一座座。”

一首毛不易的歌。

再配着幾幅人物肖像——流着淚的、穿着格子襯衫、梳着馬尾或是麻花辮子的女孩,站在破舊的小超市門口,或站在廢棄矮牆邊,或在髒亂狹窄的馬路上,陽光照下來,一切又破碎又看似清純美好。

△ 來源抖音@KK攝影

短視頻標題名曰:縣城文學。

縣城文學從開始到現在,已經火了一段時間了。

從最先點燃這把火的説唱之神《工廠》開始,唱出了河南鄉村到城鎮轉型無奈的變化,再到各種短視頻對“縣城文學”風格的模仿。

“縣城”這個話題。

成了許多人最有發言權,也最想説幾句的話題。

△ b站up@壺提提

所以縣城到底是什麼?

僅僅是電影人眼中的下沉市場,是文學家筆下的光怪陸離地,是打工人每年都需要回去一段時間,維繫着親情的地方嗎?

也許,在我們或厭棄或懷念的情緒下。

縣城。

早已變成了無數人既愛又怕的——

精神烏托邦。

01

當然,關於縣城,每個人的記憶都不同。

它的定義是流動的。

在每一代人的心中,每個創作者的手中,都呈現出千姿百態的樣子。

還記得,在早年的電影中,人們是不會把“縣城”拿出來做概念的,“全國江山一盤棋”,還談什麼縣城或都市呢?

人們只談城市與鄉村。

前者代表着中國未來發展的方向,是嚮往,是時尚,而後者,是中國文化的根。

所以啊。

你看第五代的這些導演,不管是張藝謀還是陳凱歌,他們聚焦的大多仍是鄉村,並試圖在這裏弄清楚,中國是什麼,中國人是什麼。

直到賈樟柯橫空出世。

現在來看,賈樟柯毫無疑問是準確地抓住了那個年代縣城的特點——

經濟高速發展的縮影。

於是在他的電影裏。

你能看到大量從鄉村文化過渡城市文化的矛盾之處——

一首香港歌手葉倩文《珍重》會從縣城的小電器商店裏傳出來。

△ 劇照《山河故人》

一張澳大利亞背景的婚紗照,又成為當時縣城裏“看似”與世界最接軌的時髦背景。

它看似潮流。

卻又有着些我們現在回看,略顯的土氣。

人們追求着新奇的小玩意。

連做頭髮的美髮寶,都是一件稀罕好東西。

將鏡頭拉遠一些,你又會看到,在新舊結合之後,縣城正努力地“洋氣”起來,破舊坍塌的舊城牆與新起的仿古建築,逼仄的磚房巷道與昏暗房子裏的土炕。

它有新的,正在搭建的世界;

但,它也有着曾經破舊的,想極力甩掉的那一面。

縣城,在這一時刻裏,保留了人們對於鄉土社會的認同,也繼續接納着新鮮事物。

但,這也已經是很久以前的事了。

現在的縣城變了嗎?

變了。

而且不止一次地變化,且翻天覆地。

Sir還記得,21世紀初的時候,各大縣城掀起了一股“工業化潮流”,幾乎所有的城市都在招商引資。

招什麼商?引什麼資?

對於大部分內陸城市來説,他們沒有太多地理或資源上的優勢,能“現代化”起來的,只有興建大量的代加工工廠。

淪為一線城市發展的勞動力附庸。

在這樣的情況下,一大批農村的青年離開了土地,湧進工廠。

他們做紡織。

做皮具。

做着大量產業模式單一,職業選擇簡單的工作。

甘心嗎?

也不。

彼時網絡剛剛興起,“個性”這個詞前所未有地成為了年輕羣體的潮流,於是“殺馬特”誕生了。

△劇照《殺馬特我愛你》

這不是標新立異。

而是肉體被困的年輕人,不願上繳精神領地的抗爭。

這時候的縣城。

成了人們想逃,又不得不困守其中的牢籠。

而現在呢?

又一個十年過去。

如今的縣城,有了新的意義——它不拘泥於人口、地區經濟,而是在於這個地方所藴含的特性。

沒錯,在90年代或者00年代出走的那批年輕人,如今已然步入中年。

在城市打拼許久。

才發現,那些少年時或一舉成名或聚積財富的幻想並沒有如願實現。

年過中年,仍舊像狗一樣工作。

好像活得,還不如那些留在縣城裏的少年玩伴?

而年輕人呢?

他們在冷冰冰的城市裏似乎更難看到未來。

反觀縣城。

這裏不但存有着城市裏不常見的人情世故,路邊攤的阿姨,熱騰騰的包子鋪,走在路上就能碰上三倆熟人,還有着大把可浪費的時光,打麻將、釣魚、浴室桑拿,不必有爭分奪秒的緊張。

而且啊。

縣城裏也有了喜茶、星巴克、各式各樣的網紅店;

也有了那些像是圍爐煮茶、户外搭帳篷的新玩意,甚至,在縣城裏找個農家小院,還可以玩得更深度些。

所以,現在的我們再去懷念或是解讀“縣城”又有了另一番含義——

它是年輕人最後的退路,是中年不需要太內卷也能過上的小康生活,是一個複雜的人情社會,是一個適合養老的“有風的地方”……

是精神焦慮的打工人,精神上的烏托邦。

△ 劇照《永安鎮故事集》

所以你看。

所謂的縣城文學,真的只能是所謂的“破碎感”、“走不出,看不破”嗎?

不。

某種程度上,這不過是一些刻板印象的集合。

是漂泊的遊子,藏在心底的記憶。

它是某一個時段的縣城,是某些人記憶裏的縣城,但絕不是當下的縣城。

如今的縣城,雖然沒有那麼好,但也沒有那麼差。

反而是,就算是走出,就算看破,它依舊還是人生可以擁有的第二重選擇。

還是會想念,想着迴歸的地方。

△ 就如《走走停停》裏,在北京混不下去回到自己老家開出租的吳迪一樣

而這,才是我們今天該聊的“縣城文學”。

02

那麼問題來了,既然縣城日新月異,每個縣城之間又千差萬別,因此就很難去聊“縣城到底是什麼”的話題了嗎?

也不是。

相比於所謂的“縣城文學”,Sir更想談談另一種上不了熱搜的——

“縣城電影”。

在這些年,以縣城為題材的電影中,他們所關注的往往不是什麼街景或記憶符號,而是將目光真正投向了縣城中的人。

也是因此。

他們才抓住了縣城持久不變的本質——

停滯與庸常。

沒錯。

不管你是羨慕還是討厭,縣城的停滯感,才是其最突出的特質。

不管時代翻天覆地。

這樣的特質始終如一。

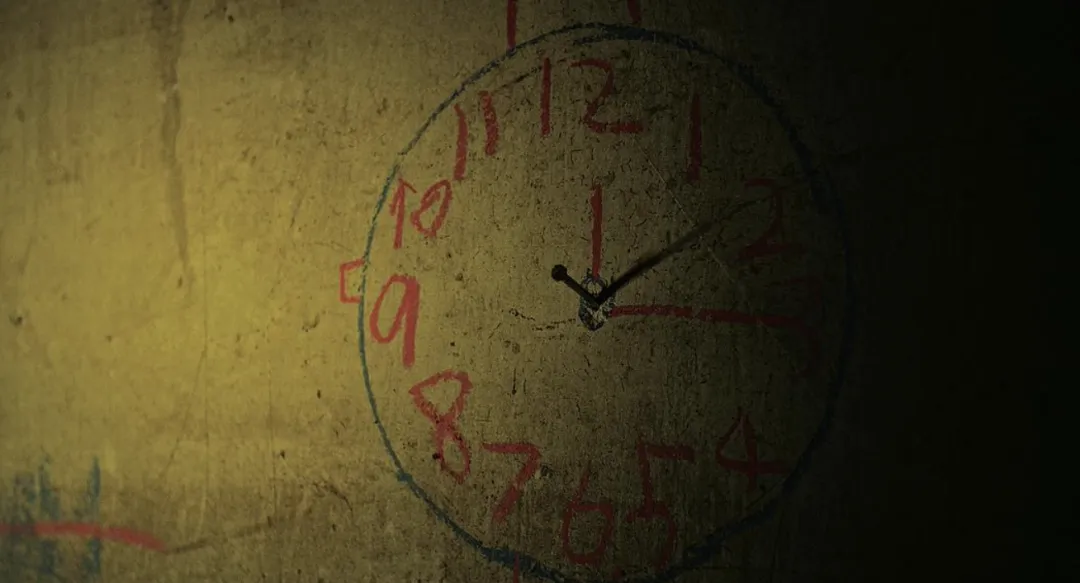

《永安鎮故事集》裏,有這樣的一個情節。

劇組想找飯店的老闆娘學習一句當地地道的方言,老闆娘小顧抱着自己的小女兒,教他們用湖南話説了一句——在永安鎮,麼子都不會發生。

這一句話,也就為21世紀的“縣城”定調了。

在這裏,什麼都不會發生。

時間雖然在走動,但,時間也是凝固的。

從縣城長大的孩子,似乎過了多少年回到老家,還是能找到自己從小吃到大的早餐店,就算是它現在已經成為某書的地標性打卡網紅店;

無論過了多少年,你的小學,初中,永遠都還是那個樣子,不過就是外牆的顏色又比當年舊了許多;

甚至,兒時玩伴也還是沒有變化,只不過待的地方從學校變成了事業單位,你們的話題從翹課去網吧已經開始聊的都是工作、孩子;

如,《殺死那個石家莊人》的歌一樣。

生活的地方依舊不變,每天都是“傍晚6點下班,換掉藥廠的衣服,妻子在熬粥,我去喝幾瓶啤酒”的日子。

大多數在縣城生活的人。

在生活中平平淡淡,在工作中見招拆招,在這樣的恍惚中,也即將走到了人生近過半的賽程。

它的緩慢,給了人大段大段停滯的時光。

△ 劇照《路邊野餐》

就像《東北虎》開頭的一個鏡頭,是男主角戳破結冰的冰面開始,拿出一隻凍柿子。

意味打破“凍結”。

而,鏡頭一轉,他還是無聊地與開大貨車的司機,數瓜子玩。

一個,兩個……

雖然人是活動的,但,一直重複着機械性的動作,也就在訴説着——

生活與人生,在此時是凝固的。

奢侈嗎?

奢侈。

每當人們想到,自己在城市裏打拼多年,這麼朝九晚五的996,所得到的僅僅是微薄的工資,以及無暇照顧的自己。

便不免思忖。

這真的是我們該有的生存狀態嗎?

於是此時再回望縣城。

那些悠長的時光,便顯得異常迷人,異常讓人嚮往了。

但與此同時。

這樣的停滯其實也很可怕。

如《站台》裏那般。

年輕人經歷了在幾個城市間的闖蕩後,又回到了自己生活的縣城裏,選擇在這裏結婚、生子,過着與父輩所期待的日子。

而,那個聽起來像火車鳴笛的水壺,在煤氣爐上又一次嘯叫時。

卻已經無法吵醒那個曾渴望離開縣城,如今已經中年的崔明亮。

我們往往會在安逸的生活裏丟失了自己,並平庸度日。

於是在這樣的情況下。

縣城也變成了圍城。

城裏的人想出去,城外的人想進來。

這也是為什麼。

每年我們回鄉,返程時興高采烈,覺得自己終於可以回去了,回程時也興高采烈,覺得自己終於離開了的原因。

就沒人反抗這庸常的生活嗎?

也有。

人,無法阻止自己對未知的遐想與渴望。

前段時間有一個新聞,讓Sir印象很深——一個去世的名叫“福青”的老人,在自家院牆、門檻上寫下了密密麻麻的文字,有的關於自家的杏花種植心得,有的,是關於對宇宙的思考,包括太陽的體積,以及“宇宙有多大呀”的問題。

簡直就是《宇宙探索編輯部》與《路邊野餐》的合體。

網友説,這是福青老人寫下的離線朋友圈。

也許這些想法,換一個載體,在朋友圈上,在互聯網上,似乎它也不會讓人注意,但,放在這樣的環境與載體下。

它就變得格外有詩意了。

並非是縣城才有這樣的“詩人”,而是在此時,在日常生活中,還依舊在做夢的人,它的詩意,才更為珍貴。

這在“縣城電影”裏更加明顯。

這些電影裏的角色。

往往都需要一些“夢幻”,支撐着自己度過着無聊又看不見邊的日常生活——

老闆娘小顧,在劇組入住自家的旅店後,就開始做着明星夢;

在某個小縣城裏,會有一羣“傻子”等待着外星人與自己對話;

△ 劇照《宇宙探索編輯部》

也有那麼一羣人,想要去滿洲里看一隻坐在那的大象。

△ 劇照《大象席地而坐》

甚至,還有一個“瘋子”在禮堂裏唱着《茶花女》的“敬酒歌”。

在這個縣城裏,只會成為一個笑談,而並不會對他怎麼樣。

△ 劇照《逍遙遊》

他們的出現,是對現實生活的解構,是成為這些縣城故事中的“另類”註腳。

他們渴望的是。

在平庸的生活裏,去渴望、去感知、去探索,並且不被日復一日的“麻木”改造。

蔡崇達的小説《皮囊》,就是自己在海邊小鎮成長的童年故事,在書裏有這樣的一句話:

“我知道 ,其實自己的內心也如同這小鎮一樣:以發展、以未來、以更好的名字,內心的各種秩序被大倉促太輕易地重新規劃,摧毀,重新建起,然後我再也回不去,無論是現實的小鎮,還是內心裏以前曾認定的種種美好。”

所以,對於“縣城”題材的電影來説。

導演所表現出來的“天馬行空”的浪漫意象,也是在這平庸的地方展現自己對“美”的渴望,也在對庸庸碌碌的一生作出反抗——

這是《平原上的夏洛克》,一袋宛若遊在空中的金魚;

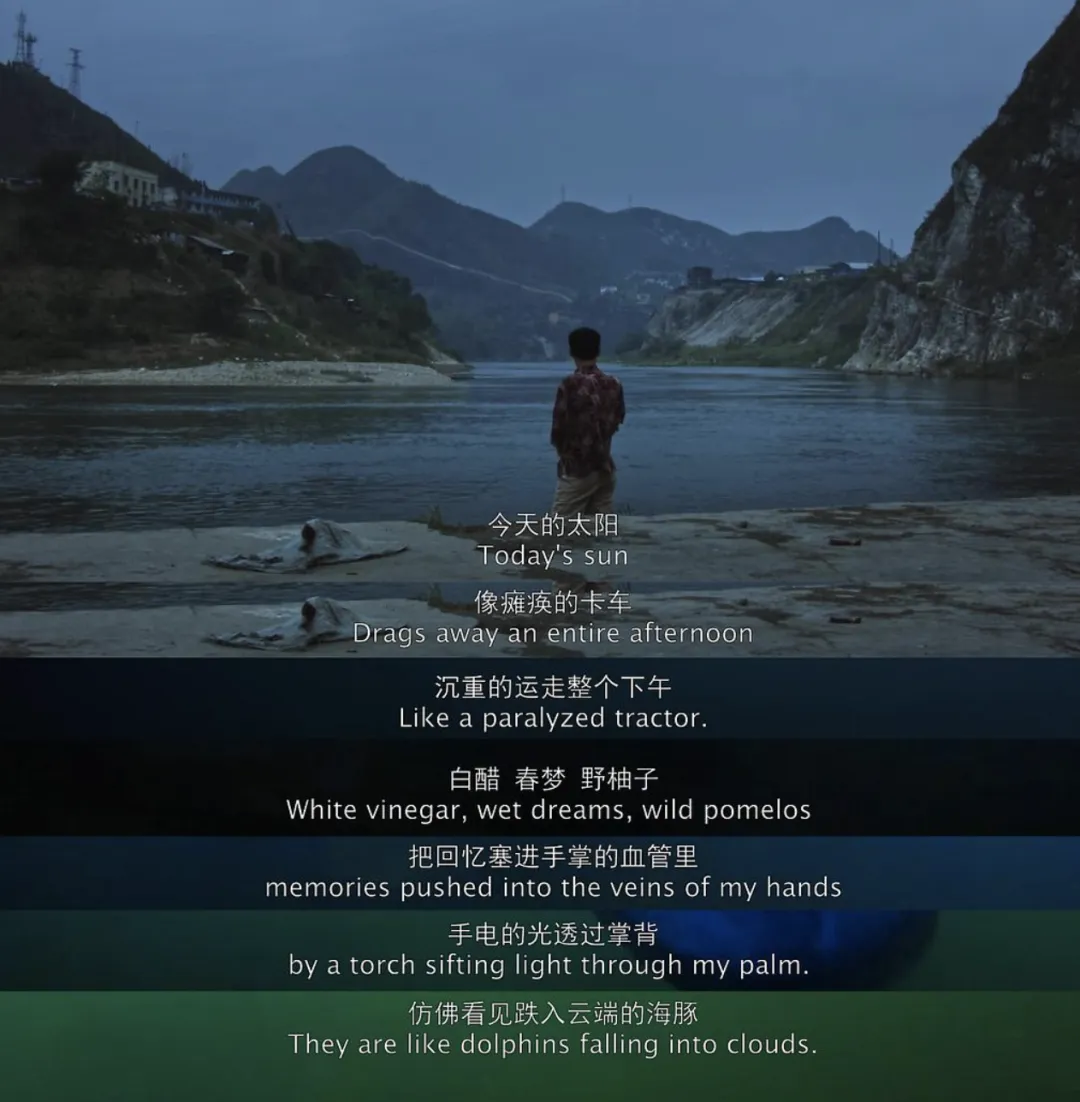

是《路邊野餐》裏,那些從生活裏採摘而來的名詞,組成了詩歌的句子——

是在《宇宙探索編輯部》裏,那象徵着宇宙餘暉的雪花點;

是《孔雀》裏,高衞紅拉着破降落傘滿街轉悠的樣子。

也是走進了機關單位裏,在一排檔案櫃前孤獨起舞的尹瑞娟。

生活,可以扼殺激情。

但,它不可以扼殺人們的想象力,對生活的觀察,對詩意的渴望。

對自我的審視與訴説。

這是縣城電影,生命力旺盛的地方。

03

扁平化的“縣城文學”爆火,表意豐厚的“縣城電影”受冷落,這似乎都在説明一個問題——

縣城,如今已經變成了一件時尚單品。

我們並不太在意縣城本來的樣子。

更多地,是把它幻化成一種符號,寄託自己的感情。

為什麼會這樣?

其實,不管是生活在縣城的人,還是離開縣城的人,對待縣城的態度都很複雜,以至於寧願用“破碎”或者“安逸”這樣表意明顯的詞語來説服自己,讓這個符號符合自己的預期。

沒錯,現在還有大量生活在縣城的年輕人。

根據《新週刊》的統計——“北上廣深大概只佔全國面積的0.33%,加上新一線城市,也只是佔了全國面積的3%。在剩下的97%的土地上,有着約300個地級市,3000個縣城,40000個鄉鎮和66萬個村莊。全國約84%的人在這裏消費,生長。”

就像劉森的那首歌,《縣城》,在結尾處重複了許多次的歌詞,“沒有縣城,萬萬不能”。

縣城,承託着大多人的生活。

這也是為何這一次的“縣城文學”爆火後,網絡上質疑的聲音一波接一波的原因。

這與他們的體感相反。

他們覺得,自己有舒適的生活,便利的交通,安穩的家庭,以及大城裏的人想象不到的鬆弛感。

他們被“失意”的定位冒犯到了。

但你要説。

他們真的就對自己的生活非常滿意嗎?

也不是。

曾經看似悠閒的慢生活,一樣也要面臨着老街的堵車,舊城區樓價的下跌,與孩子上私立還是公立學校的選擇;

就連消費水平也快持平一線城市,一杯奶茶20,一張imax的電影票,也要110到150元不等。

可工資卻又不見得跟着上漲。

生活在縣城裏的人,也在埋怨着縣城。

而那些離開縣城的人呢?

他們同樣感情複雜。

在很多人的敍事中,他們把縣城當作自己的退路,當作自己的精神歸屬地。

可老實説。

他們同樣知道,自己回不去了。

不僅是“喪家之犬”的失落。

更主要的是,當你回到縣城,它又有了屬於“縣城”的價值體系去打量着你——

在去年的平遙電影節上,一部山西方言的電影拿下了費穆榮譽最佳電影。

導演菅浩棟在自己寫下《夜幕將至》這部電影的劇本前。

為自己留下了一句話:“我知道這個世界我無處容身,只是你憑什麼審判我的靈魂。”

這也是出自加繆的《局外人》。

與這個小説相呼應的是。

電影裏,從北京回家奔喪的梁哲,坐上了回鄉的大巴開始,就被鄉親們審視、打量着。

有沒有房,有沒有車,有沒有結婚。

在他們眼裏,雖然梁哲是誰家的大侄子,某人的大外甥,但,也已經成為“局外人”。

導演通過樑哲再次直面自己曾經錯過的愛人、生疏的童年玩伴,在北京無法立足的尷尬。

以此告知,故鄉也並非是那個熟悉的地方了。

當夜幕將至時,他也結束了從縣城到鎮裏,從鎮裏回到了村的奔波。

卻在最後,弄丟了與自己在路上撿到的,同命相連、沒有人要的小狗。

所以啊。

不論是生活在這裏,還是長在這裏的人。

他們與縣城,都慢慢活出了疏離感。

而這樣的複雜。

也是縣城讓人又愛又恨,乃至於無法用“失意”或“豐饒”,一首歌或者一組照片,甚至所謂的“中式夢核”能夠概括的原因。

就像賈樟柯説的:

我真正獲得故鄉

説因為我離開了它

縣城便是如此。

它對於離開的中年人來説,像是一個回不去的家;對於留下的年輕人來説,是一座走不出來的迷宮。

但實際上。

誰也看不清它真正的面目。

也或許。

它根本就沒有什麼真正的面目,它存在於每個人不同的經歷與記憶中,陪伴着我們不停地出走、駐足,讓我們反覆地厭棄、懷念。

它不斷地變換着自己的形態。

並沉默不語地。

讓我們在這個世上,留下了存在過的痕跡。

而我們的爭吵。

也許,不過是又一次的自以為是罷了。

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創,點擊閲讀往期精品