荷蘭光刻專家Braat:極紫外光刻技術會被取代嗎?前景未可預知_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!54分钟前

1973年,Braat於法國高等光學研究所(Institut d’Optique Graduate School)博士畢業後,回到了荷蘭的飛利浦公司(Philips)開展光存儲技術的研究工作,參與並推進了Philips、 ASML等公司光刻技術的發展,在光路設計、早期光刻系統設計、衍射極限的光學成像等方面做出了突出貢獻。之後Joseph Braat加入荷蘭代爾夫特理工大學並在光學研究組任教。Joseph Braat教授發表了超60項美國專利及大量研究論文,其論著《成像光學》(Imaging Optics)現已成為光學領域的重要參考資料。

不久前,荷蘭代爾夫特理工大學的邵屹峯採訪了Joseph Braat教授。在《專訪荷蘭光刻專家Braat教授(上)| 飛利浦與阿斯麥,光存儲與光刻的時代更迭》中,他回顧了所經歷的光學存儲與光刻的發展。在本文中,Braat教授認為,光刻技術的挑戰不僅在於不計成本地研發出原型機,更在於實現工業化和批量生產。這不僅需要科學家和工程師的緊密合作,更需要一種務實、誠實的態度:實驗測量數據是唯一的標準,應不斷調整模型和理論以符合實驗結果,非反其道而行之。這是應用科學的原理,也是Braat教授對青年學者們的殷切期望。

撰文 | 邵屹峯(荷蘭代爾夫特理工大學博士後研究員)

英文全文已發表在Advanced Photonics2024年第3期,歡迎查看:

Yifeng Shao, “Interview with optical scientist and engineer Joseph Braat,” Adv. Photon. 6, 030502 (2024)

以下內容中,“邵”代表邵屹峯博士,“Joseph”代表Joseph Braat教授。

邵:您能分享一些關於在光刻技術早期開發階段您所擔任的角色的見解嗎?當時的情況和關鍵挑戰是什麼?

Joseph:在1982年,我代表飛利浦公司正式訪問卡爾蔡司,探討製造特定光刻鏡頭的可能性。我仍然記得在訪問過程中,卡爾蔡司的頂級光學設計師Erhard Glatzel展示了他對於蔡司車間卓越的機械、光學和測量能力如何與光學系統的光學、機械公差相互配合的敏鋭理解。例如,由於在深藍光波段的色散問題,他首先排除了飛利浦的雙波長設計,同時也將數值孔徑降低至0.28,以匹配當時出售給美國與日本客户的投影鏡頭。卡爾蔡司獨家保密光學設計的所有數據,即使是客户也無法瞭解鏡頭的具體細節。這種情況一直持續到1998年ASML與卡爾蔡司的光刻部門通過排他協議建立了更緊密的合作關係。

儘管與卡爾蔡司建立了新的合作關係,飛利浦依然堅持其關鍵元件必須有第二供應商的原則。基於這個原因,飛利浦讓ASML的前總裁兼CTO Martin van den Brink和我作為光學專家在歐洲尋找第二供應商。我們選擇了在瑞士海爾布魯克的Wild公司(現在已併入徠卡公司)。我們的目標是光刻鏡頭,但我們被分派到了該公司的航空照相部門,這個部門的主要業務是航空測繪系統。

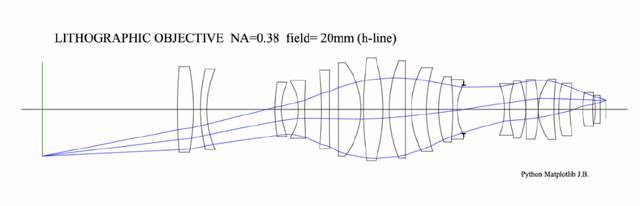

1985年前後,他們與我(使用我自己的程序)同時分別設計了規格為0.38數值孔徑,單波長(h線),10×10 mm2視場的新一代光刻鏡頭。我在設計中特別注意優化了鏡頭的“可製造性”,取得了較為寬裕的1-2微米的離心偏移和25微弧度的傾斜角公差,其它公差也較為均勻地分佈在整個系統中。而他們設計的系統與我的系統幾乎沒有任何相似之處,更令我驚訝的是,他們依然在使用純幾何光學的光線追蹤數據設計鏡頭,而我已經將波像差應用於光學系統的優化。我想這應該歸功於我是Harold Hopkins的忠實的“學生”:他早在1950年就發表了著作《像差的波動理論》(Wave Theory of Aberrations)。最終的結果表明,使用不同的像差數據(光線追蹤或者波像差)優化的鏡頭可能有完全不同的像差,在某些情況下畸變甚至可能出現相反的符號!

最終我們尋找第二供應商的嘗試失敗了,因為過於嚴格的公差要求,Wild公司無法制造滿足衍射極限要求的鏡頭。現在回顧這段經歷,我們意識到我們當初被分派到了錯誤的部門。當時的航拍鏡頭允許像差大於衍射極限1/3,而光刻鏡頭要求設計和製造像差必須同時遠小於λ/4的衍射極限。此外,航拍鏡頭還有比光刻鏡頭更廣的視場。這些系統要求的差異導致了設計師和工程師不同的思維方式。也許我們能夠在這家公司的顯微部門得到更好的結果,但是那兒的人可能會抱怨光刻鏡頭中元件的巨大尺寸。因此,我的結論是,對於光刻鏡頭這樣極高質量要求的光學系統,尋找第二供應商是不現實的。相反,生產商和客户之間密切專業的合作是高科技產品更好的解決方案。最終,全世界極高質量光刻鏡頭的生產商僅限於三家公司:蔡司、尼康和佳能。如今,只有蔡司可以“批量生產”用於生產極紫外(EUV)光刻的反射系統。

我剛才提到了光刻成像中“零”畸變的重要性。然而,在相當長的一段時間內,蔡司用自己的光學方法測量出的殘餘畸變和ASML(鏡頭從德國運輸到荷蘭後)在曝光晶圓上通過光機測量的殘餘畸變存在顯著的差異。我仔細研究比較了兩種測量方法,包括照明方和探測器方的孔徑大小對測量畸變的影響。通過理論建模計算孔徑值變化對測量畸變的微小影響,我證明了正確地設置這兩個孔徑可以更好地減小殘餘畸變。

光刻技術的進一步發展包括使用更短的波長(193nm)和更高的數值孔徑。在這方面,使用水作為浸沒液體能夠使數值孔徑超過1.0的極限,通常可以達到1.25。進一步提高分辨率則需要改變照明的波長。所以光刻技術的研究方向逐漸轉向極紫外(EUV)波段。

1986年,日本NTT公司的Hiroo Kinoshita得到了第一張光刻膠中的EUV曝光圖像。同時,在荷蘭的我與Fred Bijkerk的團隊也開始了EUV光源和光刻工藝的合作研究。我還與ASML的Steef Wittekoek研究員一起研究設計了多層膜結構(與Mandeep Singh合作)和反射式成像系統(我最初的反射式成像系統有5-6面鏡子),我們還發明瞭一種用於修復反射鏡表面微小缺陷的辦法,用以補償光學像差。我參與了基於改進的Ronchi測試用原波長測量EUV鏡面的研究(發表於1991)。

那是一個非常有趣的時期,我們向成熟的極紫外光刻邁出了最初的幾步。直至近日,這些極其複雜的光刻機已經成功地由ASML製造並銷售,實現了EUV光刻機的產業化。

邵:您對EUV光刻或其他光學光刻技術的未來發展有何看法?

Joseph:在當前的13.5 nm的光刻波長下,蔡司的非球面EUV投影系統可以實現最高0.55的數值孔徑。而在較短的波長上,比如6 nm,製造光學系統在理論上可能的,但由於鏡面上的抗反射層太薄,在沉積過程中難免會發生層間材料擴散。過去的實驗表明,理論預測和實際測量的反射係數存在很大的差距。因此,這個領域目前的進展非常有限。此外,在11 nm波長上使用的鈹材料對環境非常危險,所以EUV是否最終將停止在13.5 nm的光刻波長和0.55的數值孔徑上,目前仍然是一個未知數。

人們曾多次預言極紫外光刻技術將被其他技術所替代。在以下的年份,甚至認為繼任者已經準備就緒:(1)1972年Spears和Smith提出的X射線光刻技術(XRL);(2)1980年飛利浦公司開發的電子束圖案生成器(EBPG);(3)1995年Chou提出的納米壓印光刻技術(NIL);(4)2000年Kruit等人在Mapper公司開發的電子束並行寫入技術;(5)2010年提出的X射線干涉光刻技術(XIL)。

但仔細研究光刻的競爭對手,我們發現,這些技術要麼使用了1:1的放大倍率(X射線與NIL),要麼無需掩膜(電子束)。在第一種情況下,製造滿足大視場的掩膜極其昂貴,也容易受到灰塵的污染。在第二種情況下,數據傳輸的速度(這裏指每小時能夠生產的晶元數量)成為了主要的制約因素。因此,由於各種原因,使用沒有質量也無互相作用的光子和相應的光學系統依然是可靠和快速傳輸數據(圖案從掩膜轉移到晶元)的最佳選擇。目前來看,未來的其它選項仍然不明顯。儘管長期以來,非接觸式光刻成像系統一直通過降低波長來提高分辨率,但是現在已不再是一個短期可行的選項。

邵:1988年,您開始在代爾夫特理工大學擔任學術職務,最終成為了光學領域的教授。您為什麼會選擇轉向學術界?前後的工作和生活有何變化?您在產業界的工作經驗對您在學術界的教學和研究方法產生了怎樣的影響?

Joseph:我認為來自工業公司的經驗使我對研究成果的實際應用有了更深刻的理解,為我的教學增添了額外的維度。此外,業界經驗對我在國家和歐盟層面申請各種類型的項目也有幫助。我在代爾夫特理工大學與ASML公司保持了長期積極的聯繫與合作,他們在研究項目的執行和解決方案的探索上給予了我很大的自由度,少有官僚作風,與荷蘭或者歐盟繁重的行政要求截然不同。

邵:作為歐洲光學學會的前主席以及多個著名學會的成員,您對光學科學的未來及其在解決技術和社會挑戰中的作用有何看法?

Joseph:對於我在歐洲光學學會的工作,我認為我被教育出了(儘管有些人也許會説被“洗腦”)對與歐洲層面合作的積極態度。儘管我在二戰後不久出生,但是我仍然從我的父母和學校處聽到了很多關於這場人類和經濟災難的故事。荷蘭用了十五年才從二戰中恢復,我很清楚我們應該強調在歐洲甚至世界,是經濟活動和知識產權讓我們團結在一起,應當遠離關於種族或者民族優越性的荒謬理論,這些理論是各種戰爭的根源。

通過定義一個共同的經濟目標並互相團結會產生長期積極的成果,這與通過宣揚民族主義挑起衝突形成鮮明對比。因此,我志願參與歐洲光學領域的合作就不足為奇。在20世紀80年代,歐洲首先成立了從事光學和成像技術領域的諮詢服務公司EUroptica,隨後,在1991年,一些國家的光學學會融合組成了歐洲光學學會(EOS)。其中法國最為活躍,而德國則略顯猶豫。這主要因為光學一直是德國的重要產業,而且德國自身具有完善的光學學會(德國應用光學學會DGaO)。但是在最初的猶豫之後,德國也成為了EOS的活躍會員,並在漢諾威設立了十多年的辦公室。

歐洲光學學會在20世紀90年代起步,在本世紀的第一個十年中穩步增長,推出了新期刊(JEOS-RP)並獲得了一定的聲譽(我在2010年至2014年擔任其主編)。雖然有一些財務問題需要行政調整,但EOS在歐洲將繼續蓬勃發展。

光學在科學和技術中的角色無處不在,並且具有重大的社會相關性。在科學層面,例如在天文學中,儘管存在射電天文學、X射線天文學和最近的引力波天文學等不同的細分學科,但光學元件在其中均發揮着不可或缺的重要作用。在光學的幫助下,我們希望天文學和天體物理學能夠揭開關於暗物質、暗能量、黑洞和大爆炸等未解之謎。在應用層面,光學在通信、集成電路製造以及信號調製與加密中起着關鍵作用。因此,光學的未來是非常光明的!

邵:回顧您輝煌的職業生涯,您取得最重要的成就是什麼?

Joseph:我認為我的優勢在於應用物理,比如使用我廣泛的光學知識設計和改良高科技產品。飛利浦和ASML作為公司,迫切地需要對發明進行專利保護,並且通常可以高效和快速地完成專利的申請。所以在這期間,專利問題從未妨礙我發表我的工作。我一共發明了超過60項美國專利,這些專利涉及光數據存儲和光刻,並被飛利浦或者ASML公司擁有。同時我在飛利浦期間,也發表了相當數量的論文,通常與我的專利一一對應。後來當我在學術界時,我更側重在學術期刊發表論文。在大學中申請專利通常比在公司中更復雜,主要原因是缺乏有多學科教育背景的專利代理人。原因很簡單:他們非常昂貴!

在光數據存儲和光刻領域,我對相同的基礎理論(衍射極限成像)在截然不同的環境中的應用很有興趣。在消費產品中,亞波長水平(通常為100nm)的光學質量必須在大規模生產中以極低的成本實現,因此,通常需要特殊的創造力才能夠在非常有限的空間中實現便宜、緊湊和穩定的系統。相反,在光刻環境中,更小的波長為材料和測量帶來了挑戰,這些挑戰遍佈整個成像系統以及掩模和晶圓的定位和對準。光刻系統則較少受到資金的限制。在機器的整個壽命期間,都可以對其進行先進的納米級別測量和控制。此外,我還對光學天文學很感興趣。一般的光學制造集中在單一的新穎元件或者原型系統上,而在先進望遠鏡中,所需的亞波長精度需擴展到通常超過幾十米的大體積上,這需要自適應光學系統保證觀測儀器的穩定。

我在這三個領域都發表了論文並獲得了專利。如果我必須在我的研究領域中有所取捨,我認為最有趣的是光學存儲。儘管光盤系統現在完全被淘汰了,但在2000年左右的最後一個大型歐洲研究項目中,我們在光學成像和數據掃描技術上發明了被更廣泛應用的解決方案,並達到了技術可能的極限。

邵:對於光學領域的學生和研究人員,您有什麼建議?

Joseph:對於大學生們,我建議他們在大腦的分析和記憶功能最佳的年華里有效地利用它們。在技術大學中,應該毫不猶豫地選擇更理論的課程。因為在以後的歲月裏去學習這些知識會更困難,學習獲得的知識也會更快地被遺忘。此外,我還要強調科學倫理。誠實和準確是每個科學家應該具備的品質。科學家總會面臨多種壓力,被要求加快研究進展並展示不夠成熟的結果,或受到政治影響,被要求展示“帶顏色”的結果。學生或研究人員應永遠不要忘記,個人的力量永遠無法改變科學進步的主流方向。科學家們永遠需要根據測量數據調整模型以更好地解釋測量的數據,而不是反過來根據模型選擇符合的測量數據。這是應用科學的工作原理!

邵:您可以向觀眾們介紹您的著作《成像光學》的創作背景嗎?

Joseph:2006年,我在羅馬大學與Concita Sibilia和Mario Bertolotti的實驗室休了五個月的學術假期。我的任務是撰寫一章《通過點擴散函數評估光學系統》(Emil Wolf做編輯的《光學進展》系列書中的一部分)。

這是一次非常令人滿意的經歷,我在整個職業生涯幾乎都專注於科學研究,這些科研經歷強化了我早先的一個想法:為光學領域的入門或成熟研究人員寫一本關於光學成像的書。以前我就與倫敦帝國理工學院的同事Peter Török一起,列出了一本這樣的書所應該包含的內容:從基礎電磁學到幾何光學和光學設計,再到衍射光學,再到各種光學成像主題。我們更新了這個列表,並開始寫作,這恰逢我從大學退休。幸運的是,我可以繼續以訪問學者的身份安靜地在我的辦公室裏寫作,同時與以前的同事保持密切聯繫。

我很快發現寫作是一項曠日持久的工作。我每年通常只能夠寫一百頁的內容(作者按:Joseph強調即使退休後專注寫作每年也確實只能夠完成一百頁的內容)。我們兩個作者的進展也不完全相同。因為Peter仍然有一份全職工作和一個研究小組,而我有幸沒有任何管理義務,因此我們無法按照原本商定的“一人一半”來分配工作。這意味着寫作花費了我比最初預期的四到五年更長的時間。

最終,這本近1000頁的書——《成像光學》,於2019年5月由劍橋大學出版社出版,並獲得了良好的反響。現在它已經成為了光學專業人員、工程師和科學家希望隨身攜帶的參考書之一。而在年輕一代的培訓期中,這本書也被證明是非常有用的光學導論教材。

特邀採訪人簡介:

本文經授權轉載自微信公眾號“中國激光雜誌社”。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。