梅陽:“新冷戰”時代的中美戰略競爭|戰略與安全_風聞

大湾区评论-大湾区评论官方账号-事实、洞见、影响。47分钟前

編者按

當今世界正處於百年未有之大變局,中美關係也進入戰略競爭時代。在這一背景下,中美兩國的戰略競爭逐步將目光投向人工智能領域。美國延續冷戰時代"核威懾"的思維邏輯,試圖通過限制中國在人工智能領域的發展來維持其全球霸權地位。然而,由於人工智能技術的特殊性,美國的這一策略面臨諸多困境和挑戰。

本文剖析了中美在人工智能領域的戰略競爭態勢。作者梳理了冷戰後美國大國競爭策略的演變,指出美國將中國視為繼蘇聯之後的最大戰略競爭對手。同時本文分析了美國國家權力觀在人工智能競爭中的投射,認為美國延續了冷戰時期"核威懾"的思路,試圖通過限制中國獲取關鍵技術、切斷供應鏈、加強同盟等手段遏制中國的發展。

然而,作者指出,這一思路在人工智能時代面臨諸多侷限。與冷戰時期不同,當今時代各國經濟和科技的相互依存度大幅提高,人工智能技術難以通過"核軍控"的方式進行管控。美國的做法不僅難以奏效,還可能損害其自身利益,削弱其在全球範圍內的科技領導力。

當人類進入智能社會,中美兩國逐步、共同地將戰略競爭的目光投向了人工智能領域。2024年5月14日,在瑞士日內瓦舉行首次“中美人工智能政府間對話”。從現場反饋和談判人員構成看,中美兩國對於人工智能領域的關切點存在一定的結構性錯配:美方主要關注人工智能風險特別是軍事化應用風險;而中方則相對更為關注大國在競爭層面的技術優勢競爭,以及所涉及的技術與出口管制。

美國戰略學大師基辛格臨終前在《外交事務》雜誌發表最後一篇文章——《人工智能軍控之路——美中兩國必須共同努力避免災難》,文中基辛格提醒道:美國和中國是全球唯二的擁有訓練最複雜人工智能模型所需的人才、研究機構和大規模計算能力的國家。“從長遠來看,我們需要一個全球性的人工智能秩序,這方面的工作應該從國家努力開始,以防止人工智能潛在的危險和災難性後果。”

**當全球大國關係從“核威懾”下的冷戰時代走向以人工智能為代表的“算法威懾”下的“新冷戰”時代,美國今日是以何種思維邏輯來進行以人工智能為主戰場的對華競爭呢?**這一答案或許要從冷戰時代的“核威懾”中尋求答案。今天美國對華人工智能的戰略競爭總體上延續了“核威懾”在冷戰時代的思維邏輯、話語建構和行為模式。讀懂“核威懾”,也就能夠理解今日美國對華的戰略競爭態勢。

中美戰略競爭與大國關係

“新冷戰”時代

根據美國國家安全顧問沙利文的撰文,二戰以後,美國總體上經歷了3個階段的大國競爭。本文總體可以概括為:冷戰、後冷戰與“新冷戰”時代:

(一)冷戰時代

(二戰後—蘇東劇變)

二戰以後,美國總統杜魯門奠定了美國國家權力的基礎,啓動了美蘇兩大陣營的冷戰對抗,當時美國有兩大戰略目標:一是加強民主和民主國家間的合作;二是遏制蘇聯。這一戰略被後續的總統所沿用。美國從20世紀50年代到20世紀70年代對工業和新興技術進行持續投資,但這種“產業強國”的信念在1980年代逐步消蝕,冷戰後也未見改善。金融的泡沫化和全球化分工進一步加劇了美國的“產業空心化”。美國本土的技術優勢與產業製造能力脱節,形成了本土產業鏈對全球產業鏈的依賴。

1≠950年,美國時任總統杜魯門

(圖源:Getty Images)

(二)後冷戰時代

(蘇聯解體—奧巴馬任期後期)

蘇聯解體以後,“自由世界獲得了重大勝利”,美國式民主模式到達自信頂點,美國成為世界唯一的霸權國家,已經沒有競爭對手。美國尋求擴大“美國領導的基於規則的國際秩序,實現美國所期望的自由世界繁榮”。經濟上,“世界是平的”,全球化走入高歌猛進的時代;政治上,美國對人類政治制度向何處去保持樂觀的態度,認為美國式民主是“人類歷史的終結”;國際層面,舊有地基於核威懾的美蘇對抗格局解體,新國際秩序尚在探索,“文明衝突論”等引發極大討論;在國家安全層面,“9•11”事件將美國軍事重點轉入反恐戰爭,美國更加強調國土安全並相繼深陷阿富汗、伊拉克戰爭。

在這一階段,中國積極利用了改革開放和全球化紅利,積極發展與美國的戰略伙伴關係,通過市場化改革和全球貿易實現了經濟崛起,通過產業政策和國家扶持實現了產業和技術趕超,通過軍民融合戰略了提升軍事實力,並通過經濟實力提升了國家形象和國際地位並影響了國際秩序。世界格局逐漸呈現“中國模式”“北京共識”與“華盛頓共識”之爭,從“中國和平崛起”到“中美G2共治”等相繼引發國際討論。

奧巴馬總統執政後期,美國選擇“第三波抵消戰略”與“亞太再平衡”戰略,加強對東亞區域的力量投射,旨在牽制、限制中國的國家崛起。在2011年的《總統國情諮文》,奧巴馬指出人類已經進入“斯普特尼克”時刻(蘇聯1957年曾經發射“斯普特尼克”號人造地球衞星從而在太空領域領先美國,引發美國舉國恐慌,但是美國後來的投資導致美國贏得了登月太空競賽),美國要通過國家投資帶來“創新的浪潮”。

美國學者白邦瑞及其著作《百年馬拉松—中國取代美國稱霸全球的秘密戰略》(圖源:網絡)

(三**)“新冷戰時代”**

(特朗普上台以後)

世界進入**“百年未有之大變局”,**中國國家力量的整體崛起讓美國感受到了重大的戰略挑戰。

美國原本期望通過全球化貿易和中國的市場化改革、互聯網開放、對外貿易、年輕一代崛起,逐步實現政治民主化改革,實現社會開放、言論自由、政治民主(美國式),逐步融入到美國所構建和主導的國際秩序中,成為美國全球化產業鏈中的重要一環(離岸外包)。

但中國的現實卻與美國的設想大相徑庭:中國的經濟崛起帶來了軍事實力和對地區、國際秩序影響力的提升,經濟增長提升了中國共產黨的執政合法性。中國堅持有中國特色的社會主義政治制度,並且在經濟和社會開放、言論和互聯網管制、民主化改革方面堅持了自己的道路,沒有走西方的道路,並且對西方模式的缺陷提出了挑戰。

中國成為了繼蘇聯之後,唯一有實力挑戰美國的“競爭對手”。美國人認為,自克林頓政府以來所推行的以市場利益換取中國政治改革的道路是重大戰略失敗,中國利用了美國開放社會的特點,反而對美國的國家安全構成了挑戰。

華盛頓的鷹派們驚呼:美國被中國“騙了”!其中較為著名的代表是“中國通”白邦瑞(Michael Pillsbury) 所提出的“百年馬拉松”之説。他認為中國從來都是將美國視作對手和趕超的對象,並且要在1949-2049這百年時期內持續挑戰並取代美國的全球領導地位。

美國的國家權力觀

及其在人工智能競爭的投射

**(一)**美國的國家權力觀

沙利文(Jake Sullivan)曾經撰文系統地闡釋美國的國家權力觀,指出國家權力的來源並非侷限於人口、地理、自然資源等因素,決定國家未來的是國家戰略能力,具體而言是四個方面因素:

1. 組織動員

即國家如何實施力量資源的組織動員。在這一方面,美國兩黨基本形成“遏華制華”的共識,在軍事上對華形成所謂的“一體化威懾”。

2. 資源投向

即國家應當投資於何種能力。沙利文宣稱,美國今日所做的是“重回艾森豪威爾”時代,重新確立國家投資創新、產業強國的信念,通過《芯片與科學法案》《國家量子計劃法案》《國防工業戰略(2024第一版)》等系列措施持續加強美國半導體、量子、國防工業等先進技術和產業製造領域的投資。

3. 聯盟塑造

即國家選擇與誰結盟。美國構建了所謂的“民主世界”和“威權政體”、“邪惡軸心國家”等“類冷戰”陣營對抗的認知話語,積極加強了與其他民主國家的聯盟,爭取“全球南方”國家的支持,特別是在中國周邊和亞太區域構建了多個小多邊機制,包括美日菲三邊聯盟、美日韓三邊聯盟(JAROKUS)、美英澳三邊聯盟(AUKUS)、美日印澳四邊安全對話(Quad)、美越印三邊聯盟等,中國實際上已陷入美國及其多方盟友的包圍之中。

4. 外交策略

即國家是通過戰爭、拒止還是預防來實現國家目標。美國採取了東亞拒止威懾策略,通過加強在東亞的軍事存在,武裝支援中國台灣地區和菲律賓,旨在對中國形成拒止威懾。在技術和產業競爭上,美國從“脱鈎鍛鏈”再到技術管制“小院高牆”和產業鏈的“去風險”、擺脱來自中國的“紅色供應鏈”。

(二)基於“數量規模”優勢的美蘇冷戰

美國對日本廣島和長崎投放核彈,技術性地終結了第二次世界大戰,並且開啓了二戰以後大國冷戰的開始。人類社會自此進入了所謂的以核威懾為基礎的大國戰略競爭時代。

從技術本體看,核威懾的基礎測度指標是“核當量”(核爆炸可以釋放出的能量,通常用釋放出相同能量的三硝基甲苯(TNT)的噸位來衡量),因此基於核當量的戰略威懾必然要建立在核武器(彈頭)的規模優勢上。由此看出,冷戰時期基於“核威懾”的大國權力來源和競爭優勢,起源於該國在“核當量”的數量規模上的優勢。

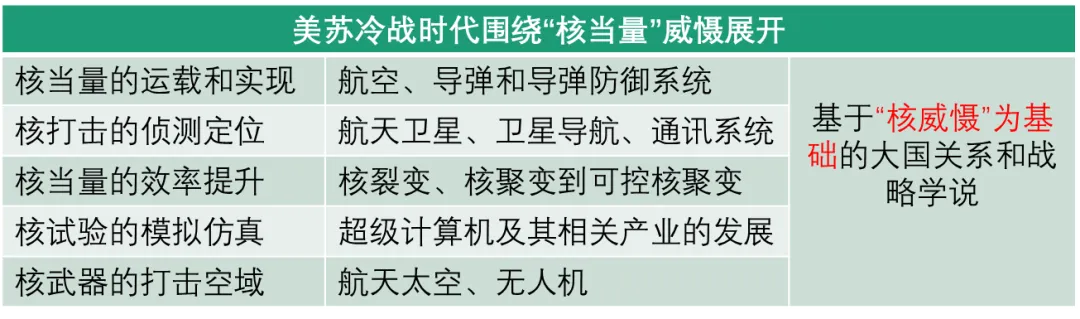

回顧冷戰以來重大科技和裝備的突破,都曾與“核當量”的生成、運載、控制、定位、計算模擬、當量實現等存在千絲萬縷的關係,並且圍繞核威懾產生了一系列經典的大國關係和戰略學理論。

美蘇冷戰時代圍繞”核當量“威懾展開

(圖源:作者整理)

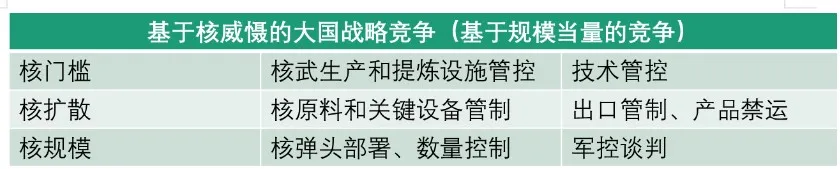

由此產生了基於“核威懾”的大國競爭手段,即控制對手國家的“數量規模”。通俗表達就是追求“我多你少、我有你無”的規模優勢,****“基於核威懾”的大國競爭呈現出數量規模上的“邊際報酬遞減”效應。

一是“核門檻”的限制,從而延伸出對核原料提煉設施和核武生產技術的管制;

二是防止“核擴散”,由此延伸對核原料和關鍵設備的產品禁運和出口管制。

三是控制“核規模”,由此產生針對核彈頭部署和數量控制的軍控談判。

基於核威懾的大國戰略競爭(基於規模當量的競爭)

(圖源:作者整理)

**(三)**美國對華人工智能戰略競爭思路:

“核威懾”時代的遺產

回顧美國的冷戰目標:一是加強民主國家間的合作,實現“自由世界內部聯合”;二是遏制蘇聯,實現“自由世界”和“紅色共產主義世界”的二元對立。遵循這兩大邏輯,美國以人工智能技術為核心,實施了對中國的“新冷戰”大國競爭。

**美國方面對華的戰略判斷髮生了根本性顛覆:將中國從戰略伙伴關係轉變為“戰略競爭對手”,甚至在一些高層官員和政府文件中已標註為“準敵對國家”。**美國由此產生了基於美國價值觀、國家安全和全球秩序的三方面關切:

**(1)民主自由價值觀關切:**認為中國可能會利用人工智能技術侵犯公民隱私、實施人臉識別、言論監控,實現所謂的“數字威權主義”;或是中國藉助美國開放社會的特點,利用美國的技術輸送和支持其他與美國價值觀相違背的國家。

**(2)國家安全利益的關切:**基於對中國作為“準敵對國家”的判斷,強調美國的產業鏈自主可控性和對尖端技術的保護,強調戰時供應鏈的穩健性,阻斷中國軍民融合戰略進程,控制來自中國投資以及中國的對美國社會的影響力操縱。

**(3)國際和地區秩序關切:**強調基於規則(美國所主導)的治理,在東亞區域強調周邊國家對中國的“牽制平衡”,將中國對主權和領土的合法訴求污名化為對地區秩序的挑戰。

人工智能Sora生成的“猛獁象”視頻

(圖源:OpenAI官網)

由此,美國**重回“艾森豪威爾時代”,****重新確立了“科技立國”“產業強國”的信念,**具體體現在:

(1)國家供應鏈的自主化、加強與民主國家的供應鏈合作,盡力擺脱來自中國的“紅色供應鏈”,確保戰時國家供應鏈的穩健彈性。

(2)國家引領投資先進前沿技術,確保美國領先地位。

(3)防止競爭對手利用美國開放社會的特點,廉價地利用美國的技術來實施對美國不利的行為(軍事應用、威權高壓、資助別國)。

(4)與中國圍繞人工智能的風險控制(軍事)和軍控合作展開談判。

美國人工智能戰略競爭的侷限

**(一)**相互依賴時代的

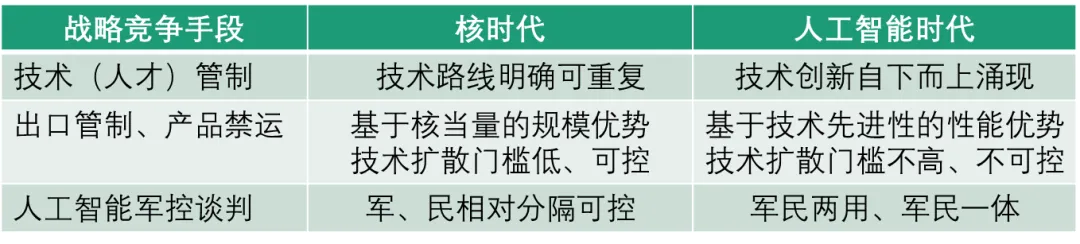

人工智能技術特徵發生質變

“核威懾”時代大國間威懾得以形成的基礎是所謂的“數量規模”優勢,潛在機理是數量規模的“邊際報酬遞減”效應,其前置條件是:美蘇兩大陣營之間彼此對立,無論是在經濟貿易還是產業鏈依存度上都相對獨立,因此實施產品、物資乃至技術的管制都可以較為容易地實現。

但是,**在人工智能時代,大國間的威懾已經演變為追求技術先進性的“性能優勢”,潛在機理是技術擴散的“邊際報酬遞增”效應。**並且人工智能技術已經不同於核原料、核設施等有形的產品物資,而是以算法代碼形式的智力成果。人工智能技術的“算法威懾”,本質上已凝結在科技人才的大腦中。

人才及其智慧創造的科技成果不同於核武器,天然地具有高度流動、自由表達、共享交流的特徵。在中美的經濟、科技、產業、企業乃至人文都已經高度依賴的時代,美國已經不太可能通過“核軍控”的思路來對人工智能技術的戰略競爭進行管控、限制和打壓。

(二)“核軍控”思路在

人工智能時代的“失靈”

美國當今繼續沿用“核威懾”時代的冷戰對抗思路來實施人工智能競爭,無疑將陷入“捉襟見肘”、反噬自身的方法論困境。具體而言,美國將面臨幾大困境:

當今美國將面臨的三大困境

(圖源:作者自制)

**(1)對人工智能相關人才的控制,與美國自身的“民主自由人權”價值觀產生碰撞。**如果美國強行對相關人才實施管制,將面臨自身法律以及人權價值觀的多重挑戰,也會削弱美國賴以創新的世界人才聚集高地的優勢。

**(2)由於人工智能技術的軍民兩用性質,美國無法控制人工智能技術的最終用途。**出口管制和產品禁運的方式不僅存在巨大操作難度,帶來了巨大的行政管理成本,同時也會對美國所秉持的科技保障人權的理念形成巨大的倫理衝擊。

(3)由於人工智能技術依賴於國家和企業創新生態,“研、試、產、用、迭代乃至顛覆性創新”的正向創新循環得以實現,高度依賴市場利潤的反哺,美國試圖切斷中美兩國的市場,限制美國相關企業的市場份額,從而最終損害創新企業的市場利潤反哺,損害持久創新的基礎。

中國的應對

核威懾是冷戰時代美蘇陣營對抗的核心主題和邏輯主線,雙方圍繞核威懾的實現發展出一系列奠定當今世界科技面貌的技術譜系及圍繞核威懾的大國關係學説。今日,人工智能技術正在結構性重塑現代社會,並且在底層邏輯上修正甚至改寫國家間關係和全球治理格局,也將書寫新的大國權力故事。

借用美國的國家權力觀,或許可以從“組織動員——資源投向——聯盟塑造——外交策略”的國家戰略能力角度來看,中國可以做幾個方面工作:

**一是組織動員上,要在發揮新型舉國體制優勢的同時克服其劣勢,適應創新自下而上湧現、不可預測控制的新常態,而非堆資源進行簡單模仿重複。**對於人工智能技術、信息技術創新,產品要在市場中獲得利潤以實現正向迭代,需要在應用中不斷迭代創新,其成功與否要交給市場,經過叢林法則的優勝劣汰。

2023年世界人工智能大會,參觀者與商湯元蘿蔔AI下棋機器人對弈(圖源:新華社)

二是在資源投向上,要充分依靠市場和企業創新主體,打造“龍頭+集羣”的企業創新生態系統,圍繞產業鏈上下游做集羣創新(如日本擁有索尼、夏普、豐田、本田、東芝、佳能、尼康;韓國有三星、LG、現代)。要從市場和產業鏈需求出發做企業,而不是從政策出發做企業,尊重中國市場的實際需要。要以科技創新反哺經濟民生和科技持續創新,避免“泛國家安全化”的不利影響。

三是在聯盟塑造和外交策略上,要積極搞好、**改善與美國、歐洲、中東和全球南方國家的關係,保持東亞和台海地區安全穩定,為中國創造一個較為温和的周邊環境。**同時,要學習“美中蘇”大三角關係中“不結盟”斡旋的政治智慧,妥善避免我國在國際重大事件中陷入不利地位。

**四是改造我們的教育。**教育的目的在於啓智、激發創新,而非規訓。ChatGPT、Sora等新一代人工智能技術之所以能夠“智能”,就在於其總結了人類邏輯思維中的簡單性和可重複的邏輯思維,從而運用算力快速地實現了復現和替代。傳統教育以做題、考試、獲取高分為目的,出現標準答案以及伴隨而來的諸多“解題技巧”和“死記硬背”策略,這些技巧和知識都是規律性的、可重複的,都是將被人工智能取代的簡單腦力勞動。過度浪費精力在重複性的機械知識上,會在學習生涯早期嚴重壓抑學生的創新思維、批評反思、提問質疑能力。

6月7日,在中國農業大學附屬中學考點,考生在休息區等待考試(圖源:新華網)

在培育新的社會環境方面,應致力於培養高級、複雜的思維,激發學生對科技、社會、自身、人類情感更加深刻的認識和人文關懷,對自身和他人生命價值的關懷、自洽、尊重,對未知領域持續熱忱的探索好奇心,**培養尊重和鼓勵個體創新的社會環境,人類才能夠真正戰勝看似智能、但本質上十分機械重複式的人工智能。**也只有真正具有創新意識和能力的國民,才能建設一個創新型國家。

本文作者

**梅陽:**香港中文大學(深圳)國際事務研究院副研究員。