兩場革命打造新歐洲:因為交通而發達(下)_風聞

来者建强-仁者见智1小时前

如果説歐洲的近世大致始於公元十三四世紀,而東亞——相對於西洋,亦可説是東洋——的近世則可以確信始於十世紀中後期的宋代,那麼,東洋在一段時期內所具有的先進性和領導地位就不容置疑。於是產生了這樣一個問題:東洋和西洋這兩個世界的歷史發展中呈現出來的此類現象,究竟是單純的平行,還是有着內在的關聯。

在以往的史觀中,有一種根深蒂固的偏見,就是將東洋和西洋視為彼此風馬牛不相及的兩個完全孤立的世界。在近來的歷史研究中,雖然逐漸認識到兩個世界自古以來就有着密切的交往,但仍未完全認識到有一種力量在左右着這兩個世界的歷史發展趨勢。因此,既然已經提到東洋的文藝復興要比西洋早三個世紀,我們不妨先假設,東洋世界的文藝復興對西洋世界產生過某種啓發和影響。

東西在地理上遠隔萬里,然自古以來商貿往來不絕,而在蒙古大帝國橫空出世之後,這一特殊的歷史現象使得東洋和西洋之間的聯繫達到了空前的緊密。介於東西之間不僅有草原荒漠,還有有如關卡隔斷般的伊斯蘭勢力,在蒙古時期此勢力則趨於崩潰,東西之間的交通障礙得以清除,東西交往出現了前所未有的暢通。

當時,旅行到達歐亞大陸最東端的西洋人可不止馬可波羅一個人。考慮到當時的世界形勢,我們無法低估交通帶來的重大作用,進而尋找東洋的文藝復興對西洋世界產生了某種影響而留下的印跡,而這種影響恰恰在繪畫方面表現得尤其明顯。

由於蒙古帝國的征服,中國的繪畫傳到了西亞的伊斯蘭世界,尤其是在佔有波斯的蒙古伊爾汗國,密畫美術呈現出空前的發達景象。由於伊斯蘭教原本極度排斥偶像崇拜,因此,在西亞,不僅是人物,甚至連動物類的繪畫和雕刻也為人們所忌憚。然而,蒙古的征服讓這些地區一時間擺脱了很多束縛,以此為契機,中國畫的技法傳入了西亞,因此而產生的色彩豔麗的密畫,作為一種裝飾出現在波斯的文學書籍之中。由於長期受伊斯蘭教規影響,人們在壁畫或鏡框畫這樣的大幅繪畫前猶豫躊躇,而通常不會展示在大庭廣眾之下的插圖或袖珍畫因此興起。這種新的美術形式,在後來的伊斯蘭教復興中也得到了默許,成為西亞、印度伊斯蘭文化圈內的一種特殊藝術,獲得了長期繁榮。

伊爾汗國的密畫藝術達到鼎盛後不久,意大利的文藝復興繪畫進入第一期。接着,在西亞帖木兒王朝的密畫藝術登峯造極之際,意大利的文藝復興繪畫姍姍迎來了它的黃金時期。由此看來,我們無法否定西亞美術和意大利繪畫之間有着文化波動上的因果關係。

在各種藝術門類中,繪畫是最能體現個性的創作,要想在題材或者筆法這些方面來證明兩者之間的相互關係是非常困難的,但從西洋文藝復興時期的繪畫中,我們不難發現人物的服裝上有不少來自西亞的元素,從諸如此類的現象上來推測,兩者之間必定有着非同一般的關聯,而西亞的繪畫又是在東洋的影響下發展的,因此,我們可以認為西洋文藝復興時期的繪畫是東洋繪畫向西方傳播過程中的一波。

歐洲文藝復興時期出現的種種科學技術中,羅盤、火藥、印刷術等,大多沒有一個明確的起源,而這些科技最早的歷史記載基本上都在東洋或非歐洲文化圈中。從當時的世界形勢來看,這些新的科技以及美術等,都是以非常之勢從東方流向西方的。可見,世界絕不是分成東方和西方這兩個互不接觸的地域,人們也絕不是生活在彼此自閉的社會。

也不可否認,西洋的文藝復興中有着各種東洋所不具有的進步因素。尤其是西洋的科學實踐力,要比東洋勝出一大截。朱子知道大地是球形的,但他卻沒有意識到要用學理去證明它,只是想當然地以為天是圍繞着地在轉。在這些問題上,他遠遠不及伽利略的地動説準確。

究竟是什麼屏蔽了朱子先賢們進一步的思考,以及勇於對思考的實踐檢驗?千古之問也許難有令人滿意的答案,產生的結果卻是顯而易見的,具有進步意義的歐洲文藝復興,帶來了啓蒙運動,很快取得了更進一步的發展,引導社會邁向了更高階段,即工業革命。

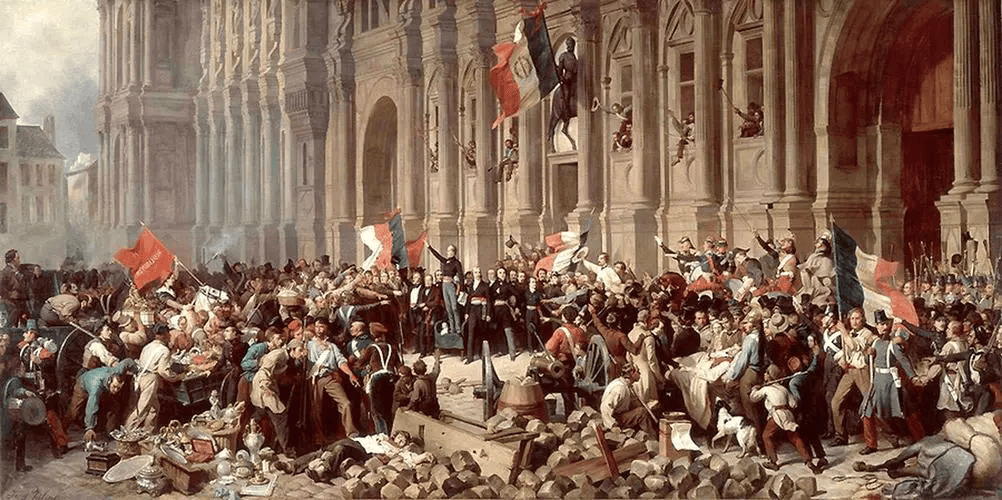

十八世紀後半葉發生在西洋的工業革命,和以法國為中心的政治革命,使世界歷史發生了翻天覆地的轉變。東洋也好,西亞也好,雖然都產生了文藝復興,也出現了不同程度的社會改良,但無論是工業上,還是政治上,都沒發生徹底的變革。而經歷了革命的西洋文化遠遠地將其他世界拋在了身後,獨自向前突飛猛進。

工業革命絕不可能是歐洲獨自的歷史,工業革命也不單是機器的問題,而是整體社會結構的問題。工業革命之所以發生,其背後需要有資產階級的興起,需要有與東洋的貿易,從中實現資本的積累。機器要轉動,單有動力也不行,還必須有作為原料的棉花,更需要銷售產品的市場,而提供原料和市場的實際是東方,尤其是市場。今天我們可以自信地認為,沒有與東洋的交通,歐洲的工業革命是難以發生的。

法國革命的背景也不止於歐洲。成為革命原動力的法國莊園主式的資產階級,他們的興起也得益於來自荷蘭的、通過東洋貿易積蓄起來的資本。不僅如此,在革命中具有指導意義的人道主義思想中,也有來自東洋思想的影響。

此前,歐洲歷史的發展一直以來是以其基督教思想與西亞伊斯蘭教思想的對立為契機的。與基督教世界對立的伊斯蘭世界,兩者持久的對立似乎已成為一種宿命。不是夥伴便是敵人,不是真神便是惡魔,在這樣的二元對立世界中,具有人類普遍意義的人道主義思想的產生,當然是非常困難的。

然而,當歐洲人開闢了直接通向東洋的新航路後,在這裏發現了第三世界。歐洲人驚覺,這個世界的人們,既不是基督教徒,也不屬伊斯蘭教徒;既不是夥伴,也不是敵人,他們不是因為野蠻而中立,而是有着高度發達的文明,這是一個他們過去熟悉的二元對立世界之外的中立世界。這個世界的人們崇尚的儒家世界觀,令因宗教原因而長期苦惱無法解脱的歐洲人羨慕不已。

於是,東洋儒家式的世界觀在孟德斯鳩(1689—1755)等一眾啓蒙思想巨人那裏被空想化,被理想化,在鼓吹革命、打破現狀的征途上發揮了重要的作用,這是否聽起來就像是天方夜譚,不可思議。但是,我們仔細想想“一生二,二生三,三生萬物”老子的這一抽象宇宙觀,就可如實地推演出定律:兩個人是形成不了社會的,有了三個人才能開闢新社會。

革命思想家思考的烏托邦式的政治理念,是否真的存在於現實中的東洋世界,這一點並不重要,而新航路的發現,新大陸的開拓,尤其是與中國社會的接觸,給歐洲人思想上的巨大轉變帶去的影響,則是難以估量的。

法國革命不單是對舊制度的粉碎,也是文藝復興以來人文主義運動的結果,這也是沒有與東洋的交通便無法成功的人類發展史上的大事。

兩場革命最終打造了一個嶄新的歐洲,一個蒸蒸日上的新歐洲開始了橫掃地球。

文藝復興以後,雖然以葡萄牙、西班牙為先頭的歐洲擴張勢力波及了東洋,但其勢力仍然具有相當大的侷限性。印度洋沿岸地區以及南洋在他們的面前很容易就屈服了。在印度洋、南洋人的眼中,這樣的事件只不過是出現在亞洲邊緣地區的偶發事件,而在此前一百年前,明朝的大艦隊不也同樣在印度洋上揚威過嗎?

葡萄牙人在印度洋上成功稱霸後,似乎根本沒有意識到他們的征服是脆弱的。繼續東進,當他們遭遇中國的強大勢力後,便不再像印度洋上那樣順利了。明朝正德年間(1521),葡萄牙艦隊在廣東海面與明軍對陣,蒙受巨大打擊而不得不後退。在剛剛抵達文藝復興階段的歐洲新勢力面前,已經經歷了文藝復興的中國社會依然具有充分的抵抗潛力。

歐洲人對日本也採取了相同的立場,葡萄牙同樣引起了日本的反感而遭到驅逐。得到日本好感的只有荷蘭,在時不時地表示出屈辱的姿態後,得到的也只不過是獲准與日本進行貿易而已。

然而,在工業革命和政治革命發生以後,形勢為之一變。鴉片戰爭(1840—1842)和“亞羅號事件”(1856)的這兩次交鋒,證實了處於文藝復興階段的東洋已經不是經歷革命以後的西洋的對手了。

交通在歷史上的意義,本來就不止於把兩者聯繫結合在一起。交通不是一種禮儀,不是月老用紅絲線把男人和女人牽連起來就可以實現的交易,而是兩個用皮帶連接在一起的齒輪,一邊轉動,另一邊也會隨之轉動。將世界上的人類看成是同一種高等生物,這樣或許更加恰當。這種生物有如候鳥一般在世界各處都能紮根,在一處吸收到的養分,可以馬上循環到別的地方。在東洋所吸取的養分結集到了歐洲,在那裏成為推動工業革命和政治革命的動力,不知不覺地促成了歐洲的“蜕變”。

“風物長宜放眼量”,以更長遠的歷史眼光去看,這個養分一定會再度成為新的活力,它帶着滲透滋養整個世界的榮耀返回到母體,並將促成母體更新,這一天正在向我們走來。(完)