科級是個什麼級?説説體制內的那些事_風聞

太史连公-lianfamily3小时前

在網絡上看到朋友們吐槽體制內的一些事,我也有幸在體制內呆過一段時間,最後忍無可忍,轉向教書。但教書我也是體制內的教師,嚴格説來我只是從行政轉向了業務,不是從體制內轉向了體制外。

1986年,我從軍隊院校轉業到地方,聽從愛人姐妹們的遊説,我在老家的縣委宣傳部安排了一個職務,宣傳部理論科理論教員,在下發的任命書上在理論教員後有一個括號,註明科級。也就是説理論教員相當於科級。但到現在為止,我也不知道科級是個什麼級。

從教書轉向行政,從軍隊轉向地方,一切都覺得很新鮮。剛開始我覺得在宣傳部工作很好的,我做起來覺着比較對路。但可能是感覺太好,後面就不知不覺與理論科的科長產生了矛盾。

矛盾起源於一篇文章,我的一篇農村新型經濟形態的調查報告登在了省報的頭版頭條。在大學呆過的人都知道,在省報發個文章是很平常的事,我把軍隊院校的這種感覺帶到了地方行政。後來我才知道這篇文章在地方工作是很亮眼的,尤其是在縣委宣傳部。開始進縣委宣傳部時,我看到新聞科把他們在一些地區級報紙上登的一些豆腐塊新聞還剪貼下來,作為自己的政績。覺得小題大做,有點過了。而我的這篇文章可是長篇大論,登了那麼一版。這下在宣傳部、甚至在縣委也被領導們刮目相看了。部長每次下鄉必定帶着我,縣委常委的學習我被指定參加,不是參加他們的學習,而是對他們進行必要的政策講解。當然他們研究工作時我是必須離開的。

在一個縣一個部門總是跟着一號人物出入,理所當然地引起理論科長的不滿。有一天,他不知怎麼在科裏就和我論起了在理論科誰領導誰的問題。

他説,“按行政級別,我倆當然是平級的,都是科級。但按工作分工,你是理論教員,我是科長,所以我是理論科的行政一把手。”

我説,“我知道啊,你是領導,我是科員。”

他説,“是嗎?你真知道?”我點了點頭。

“但別人以為你是我的領導呢!”

我説,“那是別人理解錯了,他們看錯了。”

“別人沒看錯。你和部長下個鄉,我就得安排車。你到縣委中心學習小組講個課,我就得提前去佈置會場。”

“你説説,別人看起來,誰更像科長?”理論科長越説越生氣。

我當時真是不理解他的氣從何而來。

我盡我所能做了解釋,我説你安排車不是為我安排的,是為部長安排的。我只是坐了部長的車隨部長一起下鄉。你佈置會場,是為縣委常委佈置的,我只是去那個會場講個課而已。要不下次再和部長下鄉時我自己去安排車,再給縣委中心學習小組講課時我來佈置會場就是了。

但無論我怎麼解釋,都不能使科長滿意。我的解釋他理解成這理論科不需要他了。

“車你自己安排,會場你自己佈置,課你講,下鄉調查你去做。看樣子我這個科長是多餘的?”

我無以應答。 這時主管的人事的副部長為了給我解圍把我叫了出來。

副部長的一席話讓我受益非淺。他説你是大學生,而且還很有才能,更應該把自己放低。尊重領導有很多方法。你剛到地方,有很多事情與軍隊院校不一樣。比如,你再下鄉或是講課時,無論科長知不知道,你都應該給他報備一下。説話時儘量謙虛一點。地方就是這樣,是講資歷的,你剛來,工作做的很出色。比如你再發表什麼時帶一下科長的名字不行嗎,或者發出時給他審批一下,這些就體現了對領導的尊重。你的這些個做派,在軍隊院校可能是正常的,但在地方他們會説你高傲,會説你莫無領導,會説你巴上。“巴上”這是我到地方後聽到的既新且剌耳的一個新詞

副部長和我説的這番話,説明他平時對我觀察很細,他點出的這些原本不是問題的地方,經他一點撥都成了問題。這時我突然發現,到地方工作我連一個小學生都不如。

在後來的工作中,雖然我注意了副部長點出的這些方面,但無論我怎麼做,科長總是對我另眼相看。用同事們的話來,我這樣做和別人這樣做就是兩個味,不知是哪裏的味不對。

這樣的不對味持續兩個月後,我與科長的矛盾總爆發。

幹部正規化理論教育的經費是我管的事,有關這方面的開支只有我簽字財務才能報銷。那次科長到外地去開會。回來後,他找我籤一張收據的字,我看了看收據是個收錄機,我問他收錄機呢,他説在家裏。我説你拿手來後我和收據對照一下,然後再簽字,但收錄機得入庫。但他説他兒子帶到學校去了。我説那就只能算你自己用的吧?這不能拿來報銷的,這個字我不能籤。

科長顯然是想用宣傳部的錢為自己買一部收錄機。第二天科長真拿來一部收錄機,我一看是部舊收錄機,我問他這買了多久了,你不是剛開完會回來嗎?收錄機應該是新的,再説這個收錄機也不值這個錢吧。

還是那位副部長為我解了圍。他把我拉到他的辦公室,問我今天是不是有意給科長難看。我説不是,如果這個收錄機我簽了,將來查賬就是我的問題,這個字我不能籤。

副部長説,一部收錄機多大點事,將來查什麼查?

我説不查我也不能籤。我簽了就是我的錯,我不籤就是他的錯。這是原則問題,我不能糊塗,部長。

部長見説不通我,就説,好了,這事到此為止,你也不要到外面説,這會影響宣傳部在縣委心中的地位。我説這個我可以答應。

自此,我與科長和好的可能再也沒有了。而且,不久,我的又一篇文章發表在了《社會科學評論》上了。

謠言也從這個時候開始了,説我想當科長,甚至想當部長等等。這時,我也不想管這些破事了,我心裏另有想法了。

怎麼辦?原本轉業回老家是要解決與愛人的兩地分居問題,但這樣的工作我再也幹不下去了,行政工作太複雜了,我根本無法適應。從這時開始我準備離開老家重新回到大學去教書。但怎麼回到大學去呢?我嘗試過調動,但在地方我兩眼一抹黑,根本不知道從何處着手。最後,我只好孤注一擲,考研。那時考研的錄取有兩條線,一是直錄線,一是委培線。但1987年的考研可能時間有點倉促,我考的不太順,只夠委培線。分數下來了,我得先找好將來畢業後的接收學校,與學校簽好合同,作為這個學校送到所考院校的學生,然後招錄學校才能發錄取通知。好在那時考研是個稀罕事,委培院校不難找。最後總算一切順利,我又重新回到了大學。

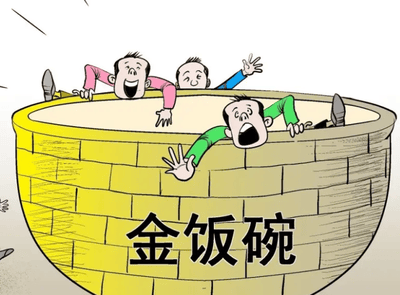

這段不長的地方行政經歷就像在我的人生中開了個不大不小的玩笑,我現在還在問自己,怎麼去搞這麼一段行政的?原則在這裏沒有用,才能還得自己想方設法地掩藏起來,工作成績要放在領導的名下,一切都論資排輩進行。不知道別的地方是不是這樣的?不知道現在還是不是這個樣子。正如上面的那幅漫畫所描畫的,外面的人拼命想裏面鑽,而裏面的人則拼命想往外爬。