電影中的義和團與義和團的兩種敍事_風聞

憨书生-昨天 23:30

現代化與革命:電影中的義和團與義和團中的兩種敍事

1.電影中的義和團

1975年,劉家良首執導筒。沒有大明星,就用汪禹、林珍奇;沒有佈景,蹭其他劇組也拍成了電影《神打》。電影開場,李蓮英邀請狄龍、陳觀泰、唐偉成等客串的義和團給慈禧太后表演“神打”,刀砍、槍扎,甚至火槍射擊而不傷身,引得太后讚賞。

電影《神打》的時間在設定在1918年,志強師傅和徒弟肖千自稱會請神上身的神打,實際上是以功夫為支撐的障眼法。結尾高潮處,肖千對戰兩大高手時,師傅在旁喊出“龍、蛇、虎、豹、鶴”“金、木、水、火、土”等拳法,實質上是減去了“請神過程”,直接以功夫對戰,最終克敵致勝。

電影《神打》的時間在設定在1918年,志強師傅和徒弟肖千自稱會請神上身的神打,實際上是以功夫為支撐的障眼法。結尾高潮處,肖千對戰兩大高手時,師傅在旁喊出“龍、蛇、虎、豹、鶴”“金、木、水、火、土”等拳法,實質上是減去了“請神過程”,直接以功夫對戰,最終克敵致勝。

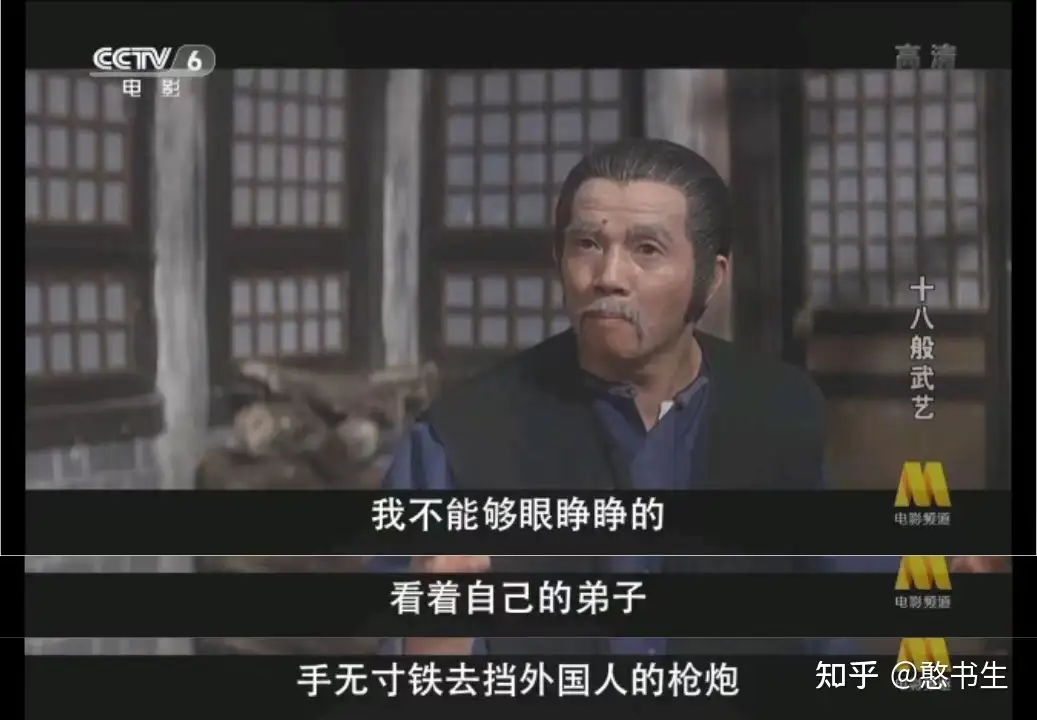

1982年,劉家良攜劉家榮、劉家輝、小侯、惠英紅拍攝了《十八般武藝》,全面展現了劉家良對義和團的態度。劉家良精湛的武學造詣在電影中得到充分呈現,特別是劉家良空手對戰劉家輝,與劉家榮械鬥都極具可觀性,算是劉師傅武打設計的巔峯。

1982年,劉家良攜劉家榮、劉家輝、小侯、惠英紅拍攝了《十八般武藝》,全面展現了劉家良對義和團的態度。劉家良精湛的武學造詣在電影中得到充分呈現,特別是劉家良空手對戰劉家輝,與劉家榮械鬥都極具可觀性,算是劉師傅武打設計的巔峯。

《十八般武藝》中,義和團內部存在神打、茅山和術士三壇,受李蓮英指使,三壇派精鋭誅殺叛徒雷公。雷公(劉家良飾)原是義和團術士壇高手,奉命去雲南組織會眾,發現義和團被朝廷利用,要求弟子以血肉之軀抵擋槍炮,於心不忍,憤而解散雲南義和團,最終為朝廷所不容。影片中,在雷公的感化下,術士壇鐵猴(小侯飾)放棄追殺計劃,術士壇頭領(朱鐵和飾)被打敗;神打壇方少卿(惠英紅飾演)同情並暗中支持雷公,神打壇高手(劉家輝飾)也被雷公打傷雙耳,自願回少林寺修煉;茅山高手雷勇本是雷公的弟弟,窮盡手段也無法打敗雷公。本片中傅聲扮演了一個搞笑角色,他跟一羣同夥合作表演神打,藉此牟利,跟1975年汪禹扮演的肖千類似。

《十八般武藝》中,義和團內部存在神打、茅山和術士三壇,受李蓮英指使,三壇派精鋭誅殺叛徒雷公。雷公(劉家良飾)原是義和團術士壇高手,奉命去雲南組織會眾,發現義和團被朝廷利用,要求弟子以血肉之軀抵擋槍炮,於心不忍,憤而解散雲南義和團,最終為朝廷所不容。影片中,在雷公的感化下,術士壇鐵猴(小侯飾)放棄追殺計劃,術士壇頭領(朱鐵和飾)被打敗;神打壇方少卿(惠英紅飾演)同情並暗中支持雷公,神打壇高手(劉家輝飾)也被雷公打傷雙耳,自願回少林寺修煉;茅山高手雷勇本是雷公的弟弟,窮盡手段也無法打敗雷公。本片中傅聲扮演了一個搞笑角色,他跟一羣同夥合作表演神打,藉此牟利,跟1975年汪禹扮演的肖千類似。

《十八般武藝》借方少卿之口,講出了神打的實質“以功夫為基礎的障眼法”。作為影片的正面人物雷公和方少卿,反抗的對象實質上不是義和團,而是自私的清廷。他們認為是朝廷利用善良百姓的愛國心,鼓動百姓學習刀槍不入的神打,以血肉之軀衝擊槍炮。

《十八般武藝》借方少卿之口,講出了神打的實質“以功夫為基礎的障眼法”。作為影片的正面人物雷公和方少卿,反抗的對象實質上不是義和團,而是自私的清廷。他們認為是朝廷利用善良百姓的愛國心,鼓動百姓學習刀槍不入的神打,以血肉之軀衝擊槍炮。

1986年,大陸製作的電影《神鞭》上映。電影對義和團的表現更為客觀,也因為融入了對民族命運和歷史的思考,整體上更具深度。

所謂的“神鞭”其實是主角傻二的辮子。傻二自幼在父親教導下學習祖傳的辮子功,因街頭出手反擊痞子“玻璃花”(陳寶國飾),被迫與玻璃花請來的彈弓王戴奎一,號稱津門第一的索天響比武,都以辮子功取勝,在當地取得了巨大聲譽。玻璃花心有不甘,請東洋武士出手,最終也被傻二打敗。

所謂的“神鞭”其實是主角傻二的辮子。傻二自幼在父親教導下學習祖傳的辮子功,因街頭出手反擊痞子“玻璃花”(陳寶國飾),被迫與玻璃花請來的彈弓王戴奎一,號稱津門第一的索天響比武,都以辮子功取勝,在當地取得了巨大聲譽。玻璃花心有不甘,請東洋武士出手,最終也被傻二打敗。

傻二的辮子成了官員口中的傳家寶,“大清江山元氣沛然不衰”的見證,文人口中具有“神氣”,是祖宗顯靈,振奮國威民志的神物。與傻二父親結交多年的劉四爺登門,告知傻二:這辮子功本身是一種傳自佛門的迴心拳,以頭部功夫見長,滿清入關後,要求剃髮留辮,傻二家先人對功法加以改良,變成了如今的辮子功。劉四爺七十高齡還要在戰場上為戰士們助威,還受義和團頭領曹福田所託,邀請傻二到天津助拳。

辮子成了官員口中的傳家寶

辮子成了官員口中的傳家寶

辮子是文人口中祖宗顯靈的見證。這書生對海外事物的認知還停留在想象和污名階段

辮子是文人口中祖宗顯靈的見證。這書生對海外事物的認知還停留在想象和污名階段

面對多國聯軍,傻二與義和團成員英勇作戰,只是用冷兵器衝擊機槍、大炮陣地,最終全軍覆沒。看到屍橫遍野,傻二悲憤交加,辮子也被火槍打斷。這條曾被清廷、文人和義和團寄予厚望的辮子最終並沒有挽救戰局。

面對機關槍,英勇的義和團全軍覆沒

面對機關槍,英勇的義和團全軍覆沒

屍橫遍野是悲劇也是啓示。神打不能借來神功,抵不過洋槍洋炮

屍橫遍野是悲劇也是啓示。神打不能借來神功,抵不過洋槍洋炮

被槍炮打斷的辮子極具象徵性,代表着被現代打破的傳統,代表一種被動的決裂,促使傻二反思和自省

被槍炮打斷的辮子極具象徵性,代表着被現代打破的傳統,代表一種被動的決裂,促使傻二反思和自省

2.徐克的黃飛鴻與王晶的解構哲學

1991年《黃飛鴻之壯志凌雲》中販賣人口的沙河幫成為絕對反派,具有超強戰鬥力的北方武師嚴振東是片中的悲劇角色。嚴振東到南方找不到吃飯門路,就想硬打出一片天地,挑戰黃飛鴻成為最快成名的選擇。嚴振東在倉庫大戰黃飛鴻,二人拳來腳往,雖處劣勢,但不至於丟了性命。不過,去世前自信的金鐘罩、鐵布衫,在洋槍面前被打的千瘡百孔,終於認識到“我們的功夫再棒,也打不過洋槍”,這給了黃飛鴻極大的震撼。徐克電影中固有的天馬行空放大了黃飛鴻的戰鬥力,洋槍面前,黃飛鴻輾轉騰挪,遊刃有餘,甚至手指彈出的彈丸有着火槍一樣的威力。頗有些“你有科技,我有神功”的意思。

身負鐵布衫絕學的嚴振東在慢鏡頭下被洋槍亂槍射死,徐克以一種悲壯的暴力展演完成了傳統與現代對抗的悲劇敍事

身負鐵布衫絕學的嚴振東在慢鏡頭下被洋槍亂槍射死,徐克以一種悲壯的暴力展演完成了傳統與現代對抗的悲劇敍事

“功夫再棒,也敵不過洋槍”是個常識,但要變成常識卻耗費了太多的時間和生命

“功夫再棒,也敵不過洋槍”是個常識,但要變成常識卻耗費了太多的時間和生命

1992年的《黃飛鴻之男兒當自強》是黃飛鴻系列中最具思想深度,也最能展現徐克視野的作品。片中九宮真人領導的白蓮教殺洋人、燒教堂、毀壞諸如鋼琴、坐鐘、相機,甚至是斑點狗,穿着洋人服飾的十三姨,只因為這些是“洋人的東西”,都是妖物。黃飛鴻在這一作品中突破了傳統的功夫宗師、開明士紳的形象,而像一個具有家國情懷、身懷絕技的文人。在革命黨人孫文和陸皓東的影響下,更具備了中西結合的視野。電影中革命黨人陸皓東悲觀地看到愚昧的教眾喝着符水,前赴後繼的湧來,深陷絕望,這樣的民眾還能喚醒嗎,這樣的中國還有救嗎?黃飛鴻則在義憤中用魔法對抗魔法,不僅打裝神弄鬼的九宮真人、還殺死愚忠的納蘭元述,更發瘋一樣敲打着被鼓動的自信“神功附體”的庸眾。

一定程度上,《男兒當自強》反映的是一種精英文人視角:

對國家和民族有份本能的責任感;

自認為足夠開明,能夠接受西方文化和產品,同時需要教化民眾;

厭棄“禮崩樂壞”的社會,對和平秩序有種近乎執著的追求。

1993年的《黃飛鴻之獅王爭霸》是徐克精英文人視角的延續。

拿到獅王牌子之後,黃飛鴻喊話李鴻章:

大人為了大顯我民神威而舉辦的這場“獅王爭霸”,死傷這麼多人,在世人面前,其實我們都輸了。依小民之見,我們不只要練武強身、以抗外敵,最重要還是廣開民智、智武合一,那才是國富民強之道。區區一個牌子,能否改變國運?還請李大人三思。

這段話不僅表達了黃飛鴻對獅王爭霸這一造成重大死傷但於國無益活動的反感,還揭示了黃飛鴻理解的救國之道:“開民智”。

沙河幫販賣人口,出賣國家利益;白蓮教扶清滅洋,但盲目排外;清朝統治者幻想通過獅王大賽鼓動民眾練武強身、抵抗外敵。在精英文人看來這些都是下策,在他們的視野中,精神層面的啓蒙是要先於技術進步的。

1993年的《黃飛鴻之王者之風》是系列的正統續作。趙文卓雖然年輕,但扮演的黃飛鴻一派宗師氣質。影片中豪爽、愛國的瓜鄂爾成都團隊命喪賽場,被機槍掃射而死,悽慘悲壯。黃飛鴻父子一步一跪到瓜鄂爾成都靈前,公開向八國獅隊宣戰,煽人淚下。最終,黃飛鴻持銅獅頭打敗了八國獅隊,但北京城也被攻破。

本片的歷史觀非常紊亂。在八國聯軍侵華的當口,黃飛鴻的主要對手竟然是林黑兒率領的紅燈照,幫助黃飛鴻的竟然是位外國神父。作為真實的歷史人物林黑兒是位有勇氣、有智慧、敢反抗,最終慘死的豪傑。影片中林黑兒之死其實將黃飛鴻放到了非常尷尬的位置:紅燈照盲目排外、擾亂正常生活秩序,在黃飛鴻看來無法忍受,憤而出手,那打到家門的八國聯軍呢?

1994年的《黃飛鴻之龍城殲霸》是一部近乎精神錯亂的鬧劇。黃飛鴻團隊保衞海邊民眾不受海盜滋擾,最終剿滅了海盜,本身無可厚非。影片的問題在於將張保仔設定為一個武功高強、沉迷於金錢的三分像人,七分像殭屍一樣的大反派。

歷史上,張保仔確有其人,他生於1783年,卒於1822年,曾是東南地區最大的海盜頭目,全盛時期能聚集7萬多人,因劫掠的多是官船和洋船,曾被廣東水師和葡萄牙水師聯合追剿。張保仔最終接受朝廷招安,頗有戰功。1973年,狄龍主演的《大海盜》就將之設定為正面形象,之後的諸多影視作品中張保仔一般也是正面形象,不知為何,主創非要拉一個嘉慶時期的歷史人物放到光緒時期,還將之設定了大反派。

1997年的《黃飛鴻之西域雄獅》充分展現了洪金寶無縫銜接功夫片和西部片的卓越才華,一羣海外華人,敲打着《男兒當自強》,鬼腳七扮做被黃飛鴻打過的反派,頗具情懷感,但“中國在海外受欺凌,中國高手打敗壞人”的陳舊內核讓影片的思想乏善可陳。

事實上,1993年還有一部黃飛鴻電影《鐵雞鬥蜈蚣》上映,是一部王晶式的動作鬧劇,頗能反映王晶對義和團拳民的認識。

片中的反派是義和團,徐忠信扮演的雷一笑和劉家輝扮演的僧人都是義和團頭領,他們以寺廟為掩護,做的是販賣婦女的勾當。影片開始時,鍾發等扮演的能“請神"的義和團成員也像小丑一樣裝神弄鬼,最終被打敗。

對義和團的污名化設定跟王晶的之前作品可謂一脈相承,王晶在《鹿鼎記》中借陳近南之口説:

讀過書,明事理的人,大多數已經在清廷裏面當官了;所以,如果我們要對抗清廷,就要用一些蠢一點的人;對付那些蠢人,就絕不可以跟他們説真話必須要用宗教的形式來催眠他們,使他們覺得所做的事情都是對的所以反清復明只不過是一句口號,跟阿彌陀佛其實是一樣的清廷一直欺壓我們漢人搶走我們的銀兩跟女人所以我們要反清

傳統上,“反清復明”是香港電影中的經典的政治正確。一方面反清主題是漢人反對外侵,對應香港被殖民的狀況,有強化民族認同的意涵;另一方面反清對應的是江湖人追求的無政府或者“隱政府”狀態,契合了武俠小説中以武力、江湖規則為主體的世界觀。

王晶在《鹿鼎記》電影中徹底解構了香港電影中“反清復明”。

其一,王晶推倒了反清復明的領袖和精神化身陳近南的道德形象,將之拉入到爭權奪利、精明世故的世俗人行列;

其二,王晶剷除了反清復明的羣眾基礎,弱化了百姓作為反清復明主體的主動性,將之矮化為被利用、被消耗的工具人;

其三,王晶從內核上剝離了“反清復明”的道德意涵,將之視為自我安慰的符號,又具化為對銀兩和女人的爭奪。

王晶在《鹿鼎記》電影中對反清復明話語的徹底解構也就形成了對義和團行為污名化基礎,一定程度上,《鐵雞鬥蜈蚣》只是這一解構敍事的延續。不過,本片中,黃飛鴻自己也沒落到好處,《將軍令》被妓女改詞為低俗酸曲兒,唱出來更是魅惑味兒十足,陳百祥還扮演了開妓院的黃獅虎,成為了黃師傅的一重鏡像。

3.義和團形象後的兩種敍事

2013年,李懷印的《重構近代中國》中譯本出版。李懷印系統梳理了史學界關於中國近代史敍事的爭議,指出:

“歷史寫作,尤其是近現代史研究,在20世紀中國為各種勢力政治競爭所需的意識形態製作過程中,起到至關重要的作用。不同政治信仰的人,總會以自己獨有的視角去解釋過去,並且會進一步利用其對歷史的不同解讀,為現實的綱領作辯護,為今後的行動作指引。”

李懷印指出,上世紀80年代時,“新啓蒙”史學挑戰正統史學,重新評估“洋務運動”“義和團運動”就提上了日程。這裏不僅涉及某一歷史事件的地位和評價,更底層的邏輯在於,持有的“現代化敍事”還是“革命敍事”,型塑着中國近現代史的表達,二者都源於上世紀20年代末,都意在探索挽救民族危亡之路。前者主張漸進改革,實質上支持當時的國民政府;後者主張自下而上的反抗,為革命提供合法性證成。

回到義和團運動,我們發現紛亂的義和團電影形象背後是現代化與革命兩種敍事之爭。

持現代化敍事者更容易凸顯義和團的侷限性,展現民智未開、用宗教手段籠絡人心、盲目排外的一面,

持革命敍事者則同情民眾的樸素愛國情感,強調洋人犯我中華的罪惡行徑,以及民眾抗擊侵略的自發性、正義性和熱情。

更多的人的觀點不那麼涇渭分明,對義和團持有的是一種混合了民族悲情、愛國熱情、文明尺度和現代化追求的複雜情感。

持有不同立場的人對義和團運動的看法存在分歧,但分歧之後應該有一個討論的基礎。

毛爺爺提供了一個涉及大是大非的討論基礎:

“究竟是中國人民組織義和團跑到歐美、日本各帝國主義國家去造反,去‘殺人放火’呢?

還是各帝國主義國家跑到中國這塊地方來侵略中國、壓迫剝削中國人民……”

這是常識,一個應該被國人銘記的常識。