從被內娛特色化的《玫瑰的故事》聊起:瓊瑤和亦舒誰更先鋒?_風聞

蹦迪班长-蹦迪班长官方账号-2小时前

由劉亦菲飾演的電視劇《玫瑰的故事》,最近迎來收官。

但整部劇追下來,《玫瑰的故事》既不像是劇中宣傳的女性成長故事,也不像是原著小説中描述的萬人迷女主黃玫瑰盛放的一生,反而更像是一篇《快穿之拯救怨氣男配》的晉江系統文。

爽的是男配,虐的是觀眾,而女主角劉亦菲,則得到了一部1080度記錄她美貌的超長MV。

導演汪俊可能是在拍攝《如懿傳》的過程中,被女主如懿堅持一切言與行都要體面的原則所感化,於是照搬到了《玫瑰的故事》裏。

劉亦菲飾演的黃亦玫,在編劇的改編之下,幾乎成為了一個女菩薩再世的存在。

手拿清華子弟家庭劇本的高知女性,在面對在懷孕時被丈夫辭掉喜歡的工作,難產時丈夫拒絕打無痛(後在女主親哥壓力之下才勉強簽字),被丈夫騙掉所有存款、控制在家庭之內,被丈夫強迫要二胎生兒子,女兒上幼兒園後出去找的工作再次被丈夫拒掉等一系列騷操作時,選擇了不斷退讓底線的沉默和啞忍。

嘴上表達“我感覺自己就像被養在魚缸裏的魚”,行動上繼續退讓底線。她消解一切苦難,嚥下一切委屈,包容每一個個體,寬恕每一種惡意,拯救每一個男配,唯獨堅持折磨觀眾。

誰看了不感嘆一句,黃亦玫真是體體面面的。

電視劇《玫瑰的故事》拍的不是玫瑰女士的成長,而是男人心中的聖女人間修行錄。

編劇錯誤的將亦舒女郎的姿態好看,簡單粗暴化為不與男人撕逼的體面,將女性吃苦等同於對男人的祛魅,最後昇華為女性的自我成長,是這部劇做得最壞的一次示範。

最後在大結局裏來上一段金句式獨白,完成了這場女菩薩得道飛昇後,留給觀眾最後的偈語。“世界在我面前,長長的褐色大路,指向我想去的任何地方,從此,我不再求幸福,我自己便是幸福;從此我不受限制,我走到我願意去的任何地方,我完全、絕對的支持着我”。

看,多麼完美的一次快穿任務。

只要有金句輸出,哪怕角色再言行不一,都能被樹立為勵志典範,這就是如今國產劇的現狀。

1.內娛改編不了亦舒

因為亦舒的先鋒之處,正是內娛的忌諱之處。

仔細論來,亦舒小説的先鋒,其實是分階段的。

**在七八十年代香港經濟文化飛速發展的黃金時期,亦舒的先鋒在於產出了與時代交相輝映的女性。**她們聰明美麗,時髦有腔調,對感情灑脱,秉承戀愛是價值交換的觀念,看重男人的有用性,即使談不來,説走就能走。

她們的侷限性在於,雖然有學歷和能力去掙得自己的事業,但心中所求仍是一張長期飯票,文憑反倒成為了她們抬高自己身份、晉升階層的入場券,在完成攀附老錢階級之後,成為了她們最好的嫁妝。

也正是因為這一點,讓批判亦舒作品毀三觀、偽獨立女性,成為了近幾年的某種政治正確。

我認為這個時期亦舒筆下的女主更像是凌霄花,儘管表面上看起來有凌雲的志向,可是卻追求攀附在其他物體上生長。她們的耀眼奪目,來自於借老錢階級的高枝來裝點自己,是一種狐假虎威的耀目。所以才被當代的讀者唾棄“偽獨立”。

但亦舒筆下有真正的獨立女性嗎?其實是有的。

亦舒在1996年出版的《承歡記》裏,對獨立女性的標準及追求,有了更為深刻的刻畫。從渴望老頭的垂憐,進化到了“我只希望資方的賞識”。

她借女主角麥承歡之口説出,從前出身欠佳,又嫁得不好,簡直死路一條,現在不同,還有自己一雙腳。

對比之下,電視劇的改編反而是蹩腳又下乘。譬如《承歡記》小説中寫麥承歡與未婚夫辛家亮解除婚約後,感嘆自己獨身的狀態極佳,“她已無需任何人來光照她,麥承歡本人已經亮光”。

劇中卻將麥承歡的繼祖母改成了男主的親奶奶,不僅讓麥承歡的獨立自主大打折扣,更讓她成為了一個依舊靠男主照亮的人物。

內娛的改編,讓亦舒小説中本來的不足變得更加蹩腳,又讓原本的閃光之處弄得像是氧化的銀器,烏糟不堪。

這也就使得亦舒小説的影視化,不可避免地使亦舒女郎成為了一種面子上好看,卻內裏空心的時尚單品。

亦舒筆下的女性最大的特徵不是從外在的腔調和姿態,而是內裏的極度自我。

這種極度自我,不是僅僅停留在口頭紙面之上的為自己做主,做自己想做的事,其間更沾染了無數慾望和道德瑕疵。

這與內娛所歌頌的“純潔高尚、無慾無求的處女大女主”背道而馳。

儘管亦舒女郎總是被詬病三觀和偽獨立,但有一個內核是始終貫穿亦舒小説生涯的。

那就是直接跨過愛情,領悟金錢的重要性。

這也正是內娛拍不了亦舒的其中一個原因。

亦舒的先鋒之處,正是內娛的忌諱之處。

亦舒女郎都愛錢,從不掩飾對金錢的慾望,不管是美女被包養(喜寶)、美女嫁老頭(黃玫瑰),嫌錢來得慢去做交際花(朱鎖鎖),還是自力更生地靠自己打工,去延遲滿足自己兒時的夢想(麥承歡)。

她們都十分懂得掌握經濟的重要性,她們做任何事都並不是因為逼迫,而是因為她想,所以就這麼做了。

但內娛卻是一個從來羞於展現女性慾望的地方,女主角拜金簡直是觸犯了天條。更遑論她還有心機,有道德瑕疵,甚至攀附有錢老頭。

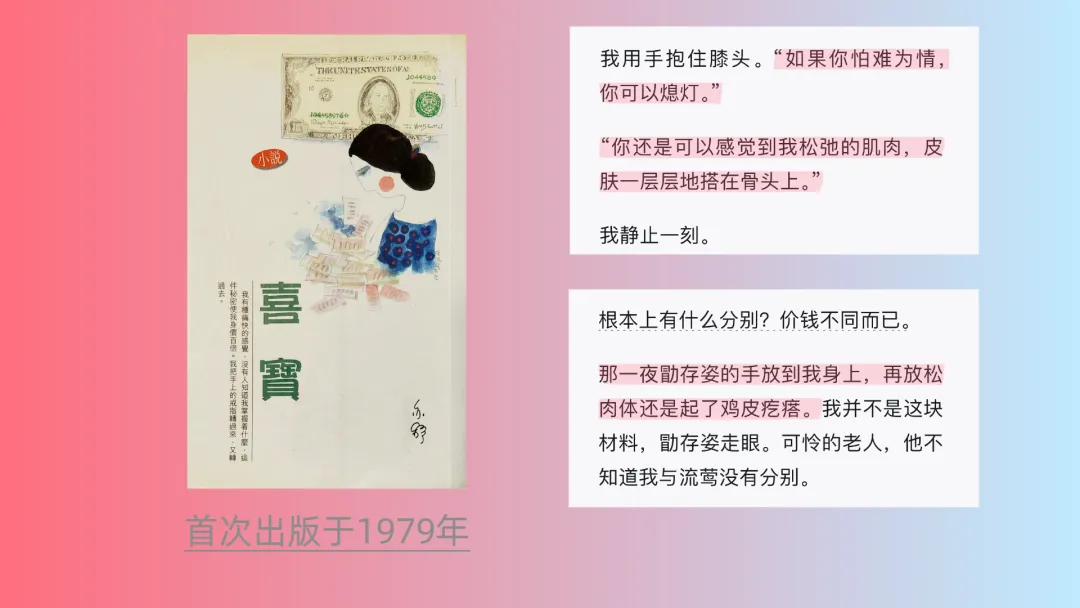

譬如因為“我要很多很多的愛,如果沒有,就要很多很多的錢”出圈的《喜寶》。

小説裏的喜寶父親一無是處,從未管過母女二人,她跟隨母親艱難長大,母親努力供她上英文中學開視野,冒着風雨去當班,只為了掙一點加班費買只洋娃娃給她,最後用在航空公司工作滿五年的福利,為她換得一張去倫敦的單程機票,又塞了三千英鎊的全部積蓄,將她送上了飛機。

這樣一個剛強的母親,在電影《喜寶》裏,被編劇改成了一個從生到死都在等男人回頭的戀愛腦。

而這樣一個改編,僅僅是為了讓喜寶擁有完美的、合理的、沒有道德瑕疵的,被老男人包養的理由。

只有母親病逝,父親失蹤,家裏沒錢,想要繼續上學的少女,就必須向生活低頭。小説裏的喜寶雖然也是上學,但她很清楚劍橋學歷無非是用來標榜自己不同於“一般妓女”的標籤。然而電影中,卻是真實上演了一場資助人與失學少女的忘年戀。

這是獨屬於內娛改編的荒謬。

就連亦舒自己都沒有為筆下女主的心機遮掩,並且還用着極其刻薄的文字,不留餘地的揭露,有錢老頭的金玉外表之下是早已漸漸鬆弛的肌肉,“皮膚一層一層的搭在骨頭”,可怕極了。

可亦舒作品的改編中,卻總是出現一些自己都無法自洽的邏輯,比如堅持用愛情來裝點女主角們嫁老頭的實際行為。

小説裏的喜寶將勖存姿視為老闆,電影裏卻直接昇華為愛情。

小説結局裏,喜寶獲得了勖存姿9位數的遺產,電影結局裏,喜寶放棄所有財產獨自離開勖家。

彷彿只有這樣,才能證明女主的純潔與高尚。

《玫瑰的故事》也是這般。小説中寫玫瑰之所以選擇第二段感情,接受與一個極其平庸的男人結婚,是因為她在上一段志在必得的愛情爭奪中鎩羽而歸,因而灰心失望,只想找一個自己能夠掌控的人結婚。

雖然有些許投機,但卻與當下現實的婚戀觀無比吻合,但即使是這樣,編劇都不允許在女主角身上展現。

而美化女主的道德瑕疵,無視她們內心的慾望,正是內娛拍不了亦舒的另一個原因。

《承歡記》裏有一個微不足道的小配角,承歡廉租房的鄰居小慧。她在放棄學業去選港姐之前,跑來問承歡的忠告,“虛榮會不會有報應”。

承歡的回答是,要是你真夠虛榮,並且願意努力爭取,你的報應會是名利雙收,萬人敬仰。

妄圖用美貌改變出身,不是什麼可恥的事情。

虛榮是合理的人類慾望,不應該只允許男性擁有。

亦舒的影視改編作品倘若生於香港,還能算是末日餘暉之下美人蕩起的裙角,生於內娛,只能是終身不治的水土不服。

2.瓊瑤與亦舒,

家庭與反家庭

瓊瑤與亦舒之間,僅相差八歲,可以算是同一個時代的兩顆女性文學明珠。

與利用作品影視化賺得盆滿缽滿的瓊瑤相比,亦舒的改變命運簡直差極了。

在大部分人眼裏,愛情或者戀愛腦是區分瓊瑤與亦舒的根本標誌。

不過在我看來,瓊瑤女郎和亦舒女郎最大的內核區別,並不在於愛情的態度,而是對於家庭的態度。

瓊瑤筆下的女性總是不自覺地在擁抱家庭,而亦舒小説的女性卻在追求“叛出”家庭。

在瓊瑤的世界裏,無論愛情還是友情,主角的身邊永遠熱鬧,而這種熱鬧始終與“家庭”和“家庭關係”牢牢捆綁。譬如五阿哥既是紫薇閨蜜的男朋友,又是她的親哥,小燕子既是皇上的女兒,又是他的兒媳。

大家庭之中有小家庭,小家庭之中又牽扯着大家庭,每個人至少都有兩段以上的關係和身份,彼此錯綜複雜,因而戲劇衝突百出。

如果依萍和如萍不是同父異母的姐妹,書桓不會有機會接近一心想要報復陸家的依萍。

如果紫菱和綠萍不是親姐妹,楚廉因為腳踏兩條船所犯下的情感孽債,不至於惹出綠萍斷腿、紫菱遠走他鄉的惡果。

如果不是因為五阿哥愛上了自己名義上的“親妹妹”小燕子,讓小燕子和紫薇有着必須各歸各位的理由,《還珠格格》的走向不會如此具有宿命性和必然性。

而《梅花烙》如果不是開篇一出拙劣的“狸貓換太子”,又在陰差陽錯之中讓假貝勒愛上了真格格,這部劇也不會穩坐狗血教母的地位,讓20年後的於正看了,都忍不住要拍案叫絕、大抄特抄一番。

缺少了家庭倫理的裝點,瓊瑤的小説不會取得如此巨大的成就。

許多人物一旦沒有了那一層家庭關係的羈絆,故事的可看性和人物的豐富性,無疑都大打折扣。

甚至可以説,瓊瑤小説的人物並非是獨立的個體,而是一個一個串聯起來的家庭。

瓊瑤筆下女主角身上那股吸引人的特質,也往往來自於她的家庭賦予她的性格底色。譬如依萍身上覆雜而又瑰麗的神秘色彩,來源於父親陸振華賦予女兒的性格底色;紫薇身上的外柔內剛,來源於母親的耳濡目染。

甚至於《新月格格》女主在成為努達海侍妾之後的毀三觀金句,“我是來加入這個家,不是來拆散這個家的”,可以看到新月格格愛上的不只是努達海,更是原配雁姬經營的幸福家庭氛圍。因而女主即使在破壞了原配的愛情和家庭之後,也要掩耳盜鈴地保全這個家庭的所謂完整性。

家庭與團聚,對於瓊瑤而言是浪漫的。

無論是像《情深深雨濛濛》裏陸家那樣複雜的大家庭,還是李副官的小家庭,哪怕是《還珠格格》裏的生死之交們,在逃亡的路上,都要強行維持着8個人的“大家庭”,拖沓而浪漫的去亡命天涯,一起訪遍夕陽,歌遍雲和月。

然而,這種擁抱家庭、喜歡團聚的氣質,對於亦舒來説,卻是根本不可能想象的。

亦舒小説的內核是叛出家庭。

亦舒女郎彷彿都是後天自然生長,沒有一個受到家庭馴化,而且幾乎全都長成了與她們母親截然不同的樣子。方太初是玫瑰的面孔、樹一樣的靈魂,喜寶沒有重複母親的悲劇,麥承歡則是與母親全然不同的新時代女性模板。

除了性格的養成擺脱了家庭的桎梏,幾本成名作的女主角家庭關係,不是疏離缺失,就是被刻意淡化。如出身於單親家庭的喜寶,跟母親保持着一種關係上的親密和情感上的疏離;即使是家庭幸福的麥承歡,在繼承繼祖母的遺產之後,也立刻從家庭中搬了出去獨居。

哪怕是亦舒寫過的大量短篇中,有錢而獨居的姑姑,“拋夫棄子”獨立一方天地的單身母親,這些看起來無比相似的亦舒女郎,也都無一例外地踐行着保持自我、叛出家庭的原則。

無論家庭的成分如何,無論家庭幸福與否,都不影響一個女人保有她的獨立性。

而擁有一定的物質,是保證她精神能夠獨立的前提。

麥承歡儘管已經在工作和經濟上十分獨立,但她內心仍然承認,祖母的遺產提升了她的身份,讓她更有底氣去交往與拒絕,讓她能夠帶母親掙脱廉租房的牢籠,也讓她能夠為自己置一小方“小綠洲”,拯救她荒漠的生活。

**將家庭視做洪水猛獸,吞掉女性的一切可能。**這種意識放到現在也仍然先鋒,更何況是八九十年代的香港。

這一點在《承歡記》麥承歡與其母親劉婉玉的新舊女性對比上,尤為明顯。

麥太太就是女兒麥承歡口中“從前出身欠佳,又嫁得不好,簡直死路一條,要給親友看扁”的舊式女子。

一生之中從未有過體面的高光時刻,因而到了稍微正式一些的場合,就處處顯得縮手縮腳、上不得枱面。感慨自己嫁錯了人,又無路可走,對自己的人生也不再抱有任何期望,全都寄託在了兒女之上,只盼他們能夠為自己爭氣,這一生便也是值得了。

簡直像極了我們這一代人所有人母親的寫照。

3.瓊瑤與亦舒,

誰更先鋒?

作為特定時代之下的女性文學產物,瓊瑤和亦舒的作品都不可避免的打上了她們那個時代的烙印,有着不可忽視的時代侷限性和落後性。

瓊瑤的先鋒性和落後性都在於愛情。

瓊瑤愛情的先鋒性在於,婚嫁是舊社會女子改變自己命運的唯一路徑,而自由戀愛就是舊式女子反抗封建禮教的萊剋星頓槍聲,那個年代的戀愛腦,是女性爭取獨立和自由的稀缺產物。

但瓊瑤的落後性也恰恰在於愛情,因為瓊瑤的愛情裏不是發現新的自我,而是不斷失去自我,直到沒有自我,退讓一切,讓愛情成為了生命的唯一支柱。

而亦舒的先鋒性則在於始終保持極度的自我——凡事以我為主,我完全絕對主持着我。

就算是拜金、虛榮、走捷徑、攀高枝,又或是勤業、獨立、掙事業、得名望,只要是自己選的,縱然豺狼虎豹,利劍穿心,也敢冒死上路。

但亦舒作品的侷限性在於,過分看重青春,過分焦慮年齡,21歲的喜寶感嘆自己年紀大,27歲的朱鎖鎖覺得自己已經沒有多少前程,再也爭不過那些十六七的少女。過分看重年齡,其實是仍然將女性的價值與其美貌、身體、青春進行捆綁的表現,當青春不再,女性的價值也隨之轉移。

然而對於現代女性而言,與年齡共同增長的是學識、視野、養活自己和抵禦風險的能力,這些看似虛無的東西,**會讓這個時代的女性擁有樹一樣的靈魂,**無需再懼怕色衰而愛馳,因為你可以完全主導你的人生。縱使一朝被打落了枝葉,待到春來,又是一場新生。

在我看來,瓊瑤和亦舒二人的作品不應該有高低之分,而是在同一個時代不同的土壤中,基於女性當下的困境所作出的一點吶喊和表達。

她們在時代滾滾向前的路上,為後來的女性提供了一條可以選擇的新路,瓊瑤告訴你,要爭取戀愛的權利,亦舒告訴你,要掌握經濟的自由,不過如此。

至於要不要選擇,選擇走哪一條,全憑你自己決定。

THE END