正和島對話鄭永年:下一步,怎麼辦?_風聞

大湾区评论-大湾区评论官方账号-事实、洞见、影响。11分钟前

正和島專訪鄭永年:

下一步,怎麼辦?

Dialoge 2024.07.08

世界|對話|觀點

當下,經濟承壓,民營企業的發展遇到了一些現實的問題和挑戰,經濟改革關注度很大,我們該如何破局?

近期,正和島就這些相關問題與香港中文大學(深圳)前海國際事務研究院院長鄭永年教授進行對話,鄭永年認為:“當下面臨的挑戰,一個是發展不足,一個是監管過度,有的地方甚至是控制過度”,而下一步深化改革,“要賦權於地方政府和企業,使他們活躍起來”。

另外,鄭永年還提出,相關部門出台政策要有連續性,“清理舊法要比立新法更重要,法律和政策一定要有一致性”。對於科技創新,鄭永年表示:“如果一個社會的科研資源向老人傾斜,那這個社會是毫無希望。科研資源只有向年輕人傾斜,這個社會才會生機勃勃”。

當下的幾個真問題,如何破局?

PART ONE

**邀請嘉賓:**鄭永年教授

**本期主持人:**孫允廣

**對話時間:**2024.06.17

孫允廣:

當前,民營企業、社會資本和居民消費普遍信心不足,因此大家都很期待二十屆三中全會的深化改革,來解決當下一些真問題。您認為我們經濟遇到的困難和挑戰在哪裏?如果下一步改革的話,我們應該重點在哪些地方發力?

鄭永年:

這些問題不僅是民營企業家遇到的,國有企業同樣也面臨着,這是一個普遍的問題。實際上,有些地方省份的國有企業面臨的問題和困難更多,可能比民營企業還多,只是説話不方便,不好説出來而已。

因此,去年的中央經濟工作會議提出來“必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理”。任何一個社會,都會有各種問題,更別説中國這麼大的社會了。

如果在發展中,那我們把這些問題叫發展中的問題。如果不發展了,那就變成真問題。

為什麼我們把“發展”提到這麼高的程度呢?因為發展了,這些問題都不是問題。但發展本身又產生新問題,新問題則通過繼續發展得到解決。不僅中國是這樣,美國也如此,整個世界都是這樣。

世界上那麼多領袖,李光耀先生最崇拜的就是鄧小平。鄧小平提出了“發展才是硬道理”,這是一個普世的真理。

我想,“發展是硬道理”已經是全面共識了,“高質量發展”也是,社會各界都在強調發展,我們現在的問題是如何實現發展。

2021年10月18日,北京中央商務區 (CBD) 建設施工現場(圖源:路透社)

我們下一步要做什麼?我想除了新質生產力,還有另一半——生產力和生產關係相適應,經濟基礎與上層建築相適應。

在全球範圍內,所有國家都存在一個普遍的現象,那就是經濟基礎跟上層建築之間的不相適應,生產力和生產關係之間的不相適應。具體到每個國家,情況又不一樣。

比如美國,它的經濟基礎和上層建築之間的矛盾是非常大的。當前美國的經濟基礎已經變了,從以前的“工業化3.0”到了最領先的“工業化4.0”,像比較厲害的互聯網和人工智能等。

但是它的上層建築就停在原地,它認為自己現在的民主體制就是最完美、最終極的,不用再發展了,這實際上不行的。

美國為什麼現在民粹主義那麼興盛、社會不穩定呢?它的生產力非常發達,問題就在上層建築跟經濟基礎不相適應。收入差異過大,財富分配不均,基本的社會正義都不能保障,這些都是由此帶來的問題。

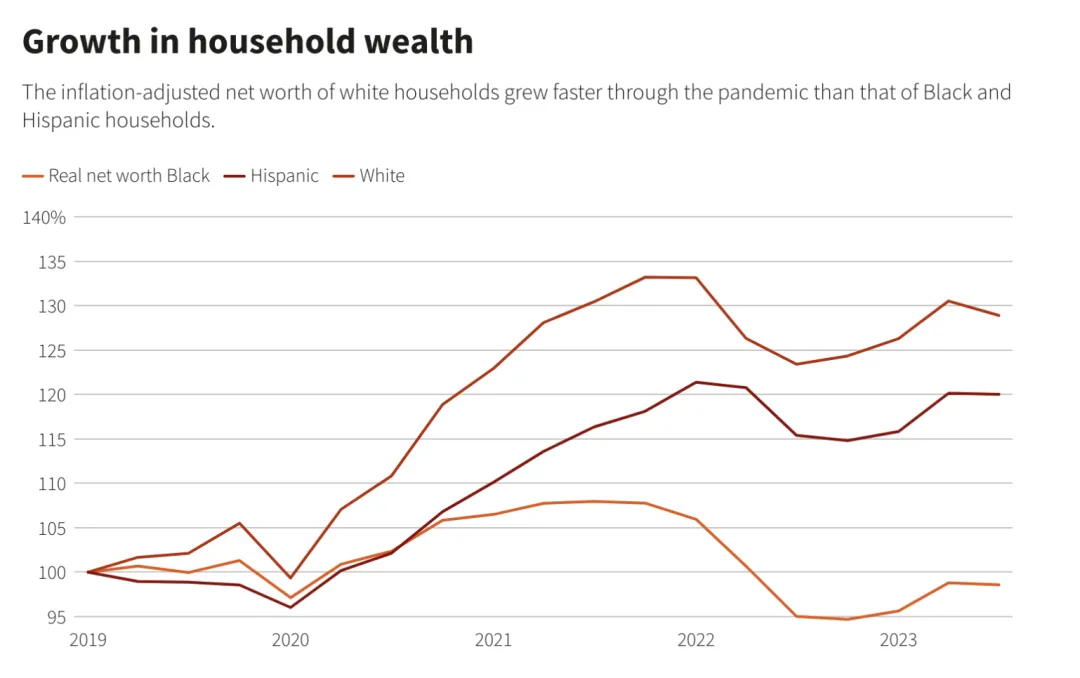

2023年9月,紐約聯儲研究顯示,白人家庭經濟通脹調整後的淨資產增長速度快於非裔和西班牙裔家庭,美國財富不平等在當前經濟復甦中進一步加劇(圖源:紐約聯邦儲備銀行)

20世紀70年代的能源危機之後,美國的中產階級還維持在65%左右,隨後每年都在下降,現在只有50%左右。社會分化非常嚴重,這是個大問題。

美國以前被稱為中產社會,現在大家把它叫做富豪社會,極少數人掌握了巨大的財富。這説明它們生產力太發達,但是生產關係不相適應了,需要調整。

我們和美國不同。美國完全是一個發展導向型的經濟體,經濟、科技發展一馬平川,資本毫無制約,因為政府沒有能力去制約。尤其是像人工智能這種,美國哪有什麼規制體系。所以生產力被極大地釋放,經濟在發展,上層建築卻沒有能力來調節,生產力和生產關係不相適應。

中國正好是反過來,我們面臨的一個是發展不足,一個是監管過度,有的地方甚至是控制過度。美國是發展有餘而監管不足。

所以我覺得最主要的,還是要調整生產關係。要使得生產關係能促進生產力的發展,也就是促進新質生產力的發展。

很多屬於上層建築的東西需要調整,比如像規則、規制、標準、管理等就屬於上層建築,屬於制度體系,它們就需要調整和改革。要通過開放,讓這些東西和世界先進制度對接,這些是非常重要的。

就拿科研領域舉例,我們明明投入得很多,但為什麼創新能力不足呢?你去看看我們的資源分配體系、科研體制,看看兩院院士制度的改革有沒有實質性進展?

比如兩院制度的改革,我觀察到,無論是北美、歐洲、新加坡還是哪個國家,如果它的科研資源向老人傾斜,那這個社會是毫無希望。科研資源只有向年輕人傾斜,這個社會才會生機勃勃。

2020年3月,中國科學院微生物研究所研究員與團隊的學生們討論實驗結果(圖源:新華社)

去看我們對人才的定義是什麼樣的?我們現在的人才都是有“帽子”的,沒有帽子就不是人才。但是,埃隆·馬斯克有帽子嗎?山姆·奧特曼有帽子嗎?

為什麼獲得諾貝爾獎的中國人比較少?肯定不是基因問題,也不是文化問題,為什麼中國人跑到其他國家就能獲獎呢?

我浙江老家有人告訴我,美國生產芯片的一大幫都是浙江人,幾乎壟斷了美國的芯片行業。為什麼我們自己就不行呢?放到以前還説有個物質制約,現在我們人均GDP已經達到1.3萬美金了,所以經濟也不是個問題。

那肯定是上層建築層面需要調整,像規則、規制、標準等制度體系的因素需要改革。

孫允廣:

以前我們改革是做增量改革,把蛋糕做大,現在改革進入到深水區,如果要進一步擴大開放、深入改革,可能會對存量的一些結構做調整,這是最難的。有時候觸動利益往往比觸及靈魂還難,這個艱難的程度可能會超乎我們的想象。

鄭永年:

其實80年代鄧小平的改革也很難,可能要更難。想想看,那時候從早期的計劃經濟,到有計劃的商品經濟,再到商品經濟,以及1992年南方談話之後的社會主義市場經濟,光是一個概念的變化就花了十幾年時間,這很不容易。

我們都知道80年代的“傻子瓜子”創始人年廣久先生,鄧小平為什麼三次提及他?那表明地方的阻力是很大的。那時候在大家的認知裏,社會主義就是公有制的,不能有任何私人的東西。

要動一個人的思想,比觸動他的既得利益還難。所以,以前的改革開放也是很不容易走過來的。

從這個角度來看,現在反而改革更容易一些。人們的思想不像以前那麼僵化,也有了一定的物質基礎。以前是沒有錢的,所以人們説開放倒逼改革,開放就是第一波資本。

現在也是一樣的道理。去年中央工作會議提出的“先立後破”,先不要動既得利益,要先讓新的領域成長起來。

你看互聯網行業在以前是新的,到了現在,新能源領域起來了,這個領域也是新的。現在並不是沒有新的領域了,照樣還有。

**問題就是一旦新領域產生、大家都去搶——**這就是我們需要改革的地方。現在都在説國有企業改革,那麼有沒有改革到位呢?

如果國有企業用行政權力和民營企業搶飯碗,那麼民營企業肯定搶不過你。現在我們提倡要公平競爭,很多民營企業也不需要特殊的照顧,只是説給它一個公平的環境。

那這個公平的環境能不能做到,我覺得通過制度改革是可以做到的。

孫允廣:

有時候我們習慣了原來的上層建築,要實行制度改革的阻力就很大,遭遇的困難就很多。比如我們坐飛機,以前是需要關機或者調成飛行模式的,但現在有些飛機可以聯網,但空乘人員還是會提醒關機或飛行模式。這樣一個很小的細節都難以去改變。

鄭永年:

我們的體制改革都是自上而下的,面對這些問題,就需要發揮自下而上的作用,政府也不可能事無鉅細地看到那麼多。比如官員吃的東西都來自市場,那麼他就會真正去關心食品安全的問題了。

這個就需要體制的改革了,當然哪個國家的體制改革都很難。

孫允廣:

現實中的難點就在這裏。實際上我們説國企、民企要一視同仁,但往往這麼講的時候,就好比提倡男女平等,往往是男女沒有平等。

鄭永年:

我給你舉個我親身經歷過的例子。假如我們的村民委員會選舉,有5個村委會主任,規定至少一名是女性代表。但在實際過程中,這個“至少”會變成“至多”,也就是至多一位女性,不能超過一位。

這個邏輯是一樣的,就是很難。我們的國有企業改革也經歷了一個過程,早期基本上國有企業就是管行業、管領域,管涉及國計民生、基礎設施的重要領域。

那個時候國有企業和民營企業的勞動分工是比較合適的,有些社會福利和服務、公共基礎設施就由國有企業來承擔,競爭性的行業給民營企業來做。

國有企業改革的思路變了,從以前的管行業變成管資本了。一管資本的話,國有企業就會哪裏有錢去哪裏。它不僅僅是資本,背後還有一個行政權力。

國有資本負責什麼?民營資本做什麼?像新加坡的淡馬錫精神是什麼呢?哪怕是國家的資本,也是要用市場化的方式來運作。

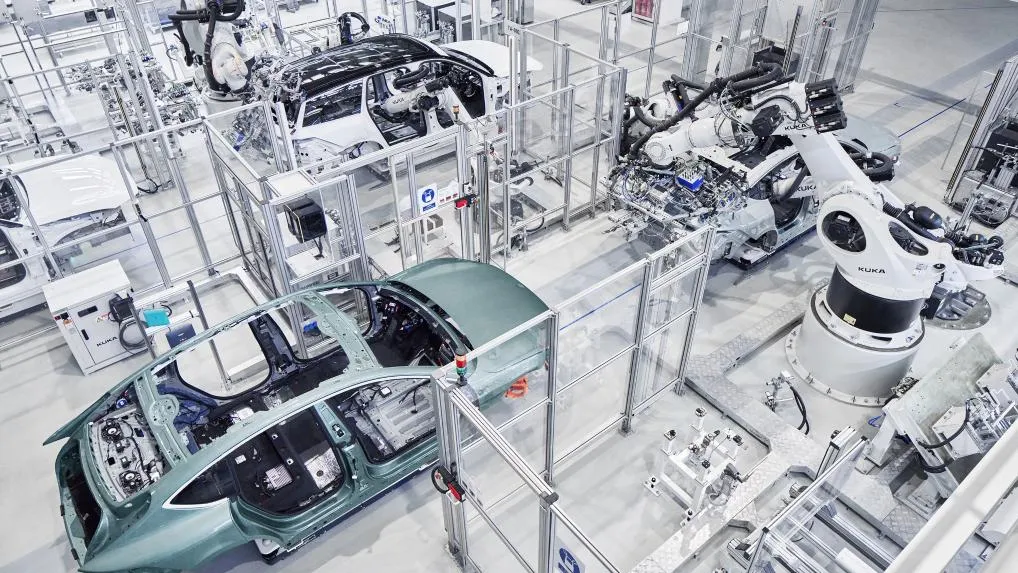

實際上國有資本做得好,就能大大推動中國生產力的發展。現在我們的新能源汽車做得不錯,早期國有企業孵化就起了很大的推動作用,孵化好了後期就交給民間社會去做了。

國有資本應該來培育這些新型產業,孵化出來以後交給民間資本,反正都是國民財富。不是説一定要國家掌控的財富才叫國民財富,民營資本掌握的財富也是。

2023年10月11日拍攝的蔚來第二先進製造基地內景(圖源:新華社)

孫允廣:

有觀點認為,民企能做好的地方,國企可以不用做。涉及真正國計民生的、需要大量投資的、新型的、或者需要舉國體制去賦能的領域,那國有資本就充分發揮它的實力,做基礎的民生保障。您怎麼看這個觀點?

鄭永年:

亞當·斯密是自由主義的開山鼻祖,他也強調涉及社會穩定的基礎保障、軍事建設等都需要國家來做,因為民營資本不可能承擔如此長期的投資,這是一個勞動分工的概念,不是要不要的概念。國有資本也非常重要。

亞當·斯密説每個人都追求私利,從而最後實現公共福利,這是很理想的狀態。但現在因為國家之間的競爭,國有資本和民營資本一定要有比較合適的勞動分工,沒有勞動分工就很難辦。

孫允廣:

您在書中提到,上海作為中國大陸國際化程度最高的城市,2022年的常住外國人數量只有不到46萬,相當於上海總人口的1.8%。按照國際慣例,外籍人士比例達到5%時,一個城市才能稱得上是國際大都市。從這個角度而言,除了香港地區,中國內地還沒出現真正意義上的國際大都市。您覺得可以從哪些方面進行一些關於開放的具體政策調整?

鄭永年:

我們一直説規則、管理、標準等的開放,要首先適應到香港,因為香港是中國開放的橋頭堡。它作為自由貿易港和開放的經濟體,作為世界金融中心,它的科學體系、知識產權保護體系、消費者權益保護體系都是非常完善和國際化的。

2021年7月13日,香港國際金融中心二期 (IFC)、滙豐銀行總部和中國銀行的全景(圖源:路透社)

具體到國家政策的話,我們還有很多事情可以做,例如社會保障領域這塊,公共租房很重要,醫藥體制改革很重要,等等。我去過西北和東南沿海,它們就像是兩個世界一樣。改革不可能一刀切地推進,有條件的地方先改革,這一點很重要。

80年代以來的改革和發展,一方面依靠政府,一方面依靠企業。下一步的深化改革還是要賦權於地方政府和企業,使他們活躍起來。

現在都在討論“企業家類型”的政府,確實是這樣,全世界都是這樣。

中國的發展,與世界的變化

PART TWO

孫允廣:

去年業界有一個關於“日本失去的30年”的討論,有兩種聲音。一種觀點認為我們目前的治理結構和能力是超越日本的,從而不會陷入到“失去的30年”裏。還有一種觀點認為,日本是一個發達國家,經歷了民主轉型,治理能力也相對較強,國民素質也比較高。像日本在1985年人均GDP已經1.16萬美元,和當前的中國接近。日本走出來都花了30年,我們是否能用更短的時間走出當下的危機。您怎麼看這個問題,以及如何看待中國未來的發展趨勢?

鄭永年:

這兩種觀點我都很難認同。日本有些經濟學家主張把日本資產泡沫的場景應用到中國,我是覺得很荒唐,有些中國學者跟着起鬨。比較是可以比較,但要看比什麼。

根據我的觀察,日本當時的情況是電子產業被美國打壓後,沒有新產業出現了。中國完全不一樣,中國現在的新興產業還有很多種,不像日本這種情況。

另外日本進入80年代以後,由於美國的錯誤引導,它放棄了自己以前的制度優勢,引入西方的一套制度,像後來的安倍經濟學就是完全採用。

很多人現在羨慕日本的股票漲到歷史高峯,好像日本失去的繁榮又回來了,這是虛假的。雖然經濟好、股市好,但是日本的老百姓沒有獲得感,日元持續貶值,這是一個很大的問題。

我並不認為日本已經走出來了,它還會失去很多年。日本實際上放棄了自己的比較優勢,它被美國完全打壓下去,完全躺平,舒舒服服地躺在美國的懷抱裏。

但這並不證明日本更強了。因為中美之間的對立和地緣政治的變化,日本可以得到一點好處,但這不是它自己的優勢。

6月27日,日元對美元匯率創1986年12月以來新低。圖為行人走過日本東京一處顯示實時匯率的電子屏幕(圖源:路透社)

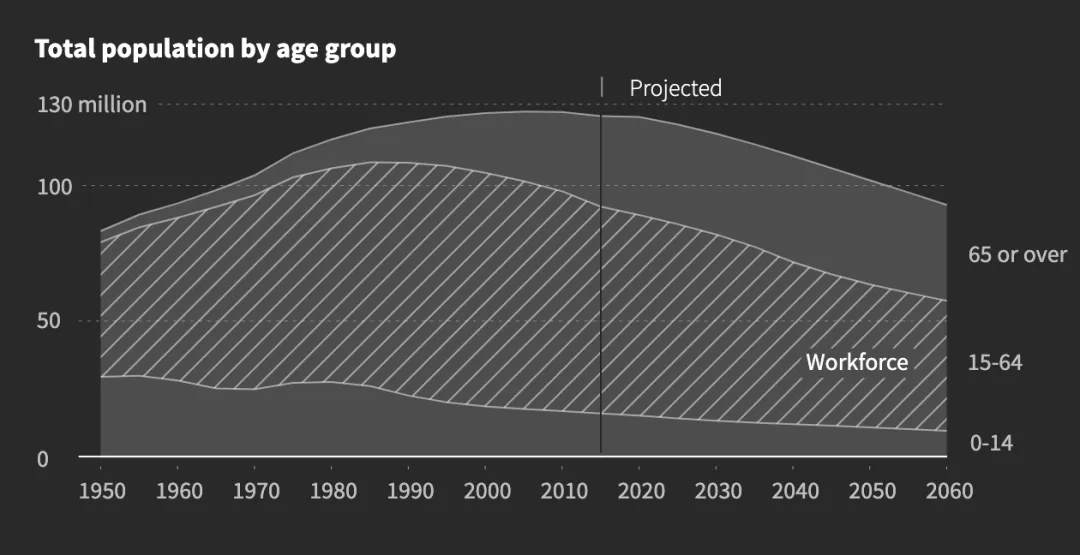

日本現在的經濟有什麼好呢?沒什麼。現在他們的股票完全是靠金融流動支撐起來,你去看看它的基本面,去看看它的人口。他們的人口毫無增加的希望,移民也有體制改革的問題,他們的老百姓從心理就不向外來人口開放。

這些問題要如何解決呢?我並不認為日本已經找到解決的方式了。

回到中國,中國現在的人均GDP多少、日本是多少。中國有70%的老百姓還處於一個窮則思變的過程中。我們名義上説有4億中產,佔總人口的30%還不到。

日本有一個優勢就是先富後老,他們確實是先富起來了,人均GDP達到五六萬美金了。但這意味着他們沒有後勁,面臨着老齡化和人口萎縮。中國當然在某些方面還有很多問題,比如未富先老,但某種意義上,“未富”也是個動力啊,富了可能就沒有動力了。

70%的人還是未富,這是最大的動力,就看我們的體制怎麼改革了。

現在的問題是,經濟的可持續發展是要放在4億中產上,還是10億未富的低於中產的人羣上。

中產很重要,聲音也很大,但是4億中產的可持續發展,不只是自己的發展。如果其他10億人口不發展的話,這4億中產也是發展不了的。所以説,為什麼我們要在某些方面提出共同富裕。

但我們現在是一個錯位的狀態,我們應該如何使未富的這70%的人成為中產呢?這些人的潛力該怎麼發展起來呢?這是個大問題。

為什麼包括日本在內的“亞洲四小龍”能富裕起來?他們在經濟起飛之後的二三十年裏,中產達到了65%-70%。我們改革開放40多年,增長比日本快,為什麼中產停留在30%?另外還有35%本應成為中產的人去了哪裏?

我覺得中國增長的潛力是巨大的,我並不認為中國好像陷入了有人很悲觀説的那一套,中國完全不是日本。

數據顯示,日本人口老齡化嚴重,未來將會持續出現勞動力短缺的情況(圖源:路透社)

孫允廣:

您講到過“新型舉國體制”這一觀點。“舉國體制”與“自由市場”相悖,傳統觀點認為,舉國體制具有後發優勢,但目前發現也容易陷入“後發者詛咒”。另外一方面,一旦出現失誤,有的政策就很難調整。我們應該如何平衡這兩者,既要發揮舉國體制的優勢,又避免其弊端呢?

鄭永年:

從學術觀點來看,近代以來所有國家都是舉國體制。美國的軍工系統是典型的舉國體制,它把國家力量、權力和市場體系有機地結合起來,由市場起主體作用。

我們有時會過度地側重於國家權力,而忽略了市場的作用。但美國的舉國體制把發展做好了,社會卻沒有保護好。

新加坡更是舉國體制。我個人覺得,我們要向有效的舉國體制進行參考和學習。

孫允廣:

所以説,美國的過度自由和歐洲的過度福利,中間應該還有一個平衡點。

鄭永年:

那必須的。我們要討論一下歐洲。近代以來,歐洲是創新的代名詞,他們有很多著名的製造業品牌,從服裝到傢俱再到飛機等等,有很多深入人心的好產品,但為什麼歐洲現在沒有創新能力了?這個問題依舊可以用生產力和生產關係來分析,歐洲沒有處理好這兩者的關係。

我把歐洲稱為“規則導向型”的社會,它的規則和標準做得很好,但就是因為過高的標準,太理想化了,自己把自己“搞死了”。

“工業4.0”最早是德國提出來的,但德國除了傳統產業有一點升級,其他創新什麼也沒有。現在歐洲成了落後的“代名詞”,因為規則體系密密麻麻的。

他們的生產關係或者上層建築被認為過度先進了,制約了生產力的發展,阻礙了經濟的進程。

所以説生產力和生產關係要相適應,要找到一個均衡點,這是關鍵,也是全世界現在面臨的問題。

2016年,時任德國總理默克爾訪問瀋陽,參觀中國工業博物館(圖源:新華社)

孫允廣:

新加坡在完全沒有資源的情況下,能達到如今的成績也很成功。在您的視角看來,對於中國繼續深化改革,您會提哪幾點建議?

鄭永年:

因為新加坡的華人佔多數,大家看到的是比較光鮮的一面,但其實家家有本難唸的經,實際上新加坡也面臨着嚴峻的挑戰。因為它是一個小城市國家,沒有自己完整的供應鏈和產業鏈,所有的東西都得嵌入其他國家之內。

有些嵌入美國之內,有些嵌入中國的經濟體系之內,所以它要搞均衡,要小心翼翼地生活。

李光耀先生説過,中國再犯錯誤,可能一千年以後中國還存在着,新加坡如果犯個不小的錯誤,到50年以後就不存在了。

我們外面的人看新加坡很光彩,大量的資本湧入、專業人才湧入,但新加坡的老百姓其實沒有獲得感,內部的政治壓力很大。所以他們現在要把國家交給年輕人,年輕一代對社會更加敏感。

從事物的正反兩面看,新加坡在東西方的發展中找到了這樣一個均衡點,既有社會保障、公共住房、醫療、教育,又沒有走西方的福利路線。學習了西方的選舉,但又避免了西方的民粹主義。保證了經濟的自由,同時保證了社會的穩定。

當然你可以説因為它是一個城市國家,比較好治理。不過我想原則是一樣的,汪道涵先生還曾説過呢:“我們整個國家學不了新加坡,但我們中國如果有幾百個新加坡這樣的城市呢,那我們國家就不一樣了”。

2015 年 4 月 14 日,人們走過新加坡中央商務區的辦公大樓(圖源:路透社)

孫允廣:

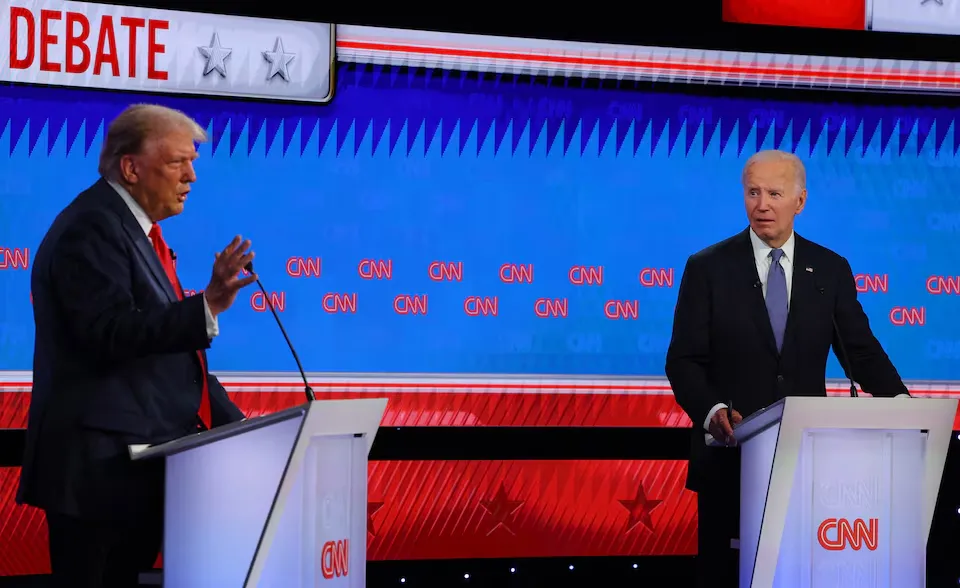

美國11月份的大選會對我們國家的發展和世界格局產生什麼樣的影響?

鄭永年:

美國大選是今年的關鍵,弄不好會“天下大亂”。首先是美國自己,無論是拜登還是特朗普當選,都要面臨着美國國內的社會分化、民粹主義、經濟社會等問題。

在外交上,如果拜登當選,根據他之前的4年執政歷程,我們基本還有一個預期。但即使他當選,中美關係也不會好,可能不會有太激進的變化。

如果特朗普當選呢,特朗普跟他的團隊執政政策更激進,也充滿着更多不確定性,值得我們更注意和提高警惕,這是很現實的。

現在地緣衝突不斷,俄烏衝突、哈以衝突戰火未休,美國也在影響我們的周邊環境,整個東亞和亞太地區成為了火藥桶。

中東很難成為世界大戰的陣地,歐洲俄烏戰爭打了好幾年,大家只是要找一個台階下。

真正的危機是我們亞太,整個世界的地緣政治中心都轉移到我們的亞太地區來了。而那個壓力又以中國為中心,中國的外交壓力成倍地增加,這就到考驗我們的時候了。

我們既要實現國內的中國式現代化,又要維持相對比較和平的國際環境,這是非常嚴峻的一個挑戰。而關鍵的一點就在於特朗普和拜登誰執政。

共和黨候選人、美國前總統特朗普與民主黨候選人、美國總統拜登於6月27日的總統辯論(圖源:路透社)

破局的關鍵在於政策連續性、有效性

PART THREE

孫允廣:

目前經濟學上和社會領域討論比較多的一個話題,例如資本市場、房地產等領域,由於政策頻出,到最後會發現實際效果相對沒那麼理想。您怎麼看待這個難題?

鄭永年:

這裏有個問題是,我們往往不去處理新政策和老政策之間的關係,新法律和老法律的關係。

一般而言,出了新法律的話,老法律就被廢除了。但中國基本是新法律、老法律都是同時存在着,新政策和老政策往往也如此,這就讓企業家們無所適從。

這也是屬於改革的一個部分,**清理舊法要比立新法更重要,法律和政策一定要有一致性。**一些紅線底線要把握好,不可動搖,這個一致性是非常重要的。

如果沒有一致性,不確定性就會大大提高,那沒人會去幹活的。假如企業家的生命和財產安全得不到保護,企業家也不敢去創業了。這是個普遍性的道理,與其他無關,和人性相關。

所以很多政策法律的制定還是要符合人性的基本邏輯。我們説資本躺平的問題,不管是外企、國企還是民營企業,邏輯都是一樣的。

為什麼大家對三中全會寄予厚望,因為它是講體制改革的,是人們所期望的。

任何發展都有它的歷史性,鄧小平時代我們把經濟建設作為中心,是因為要解決貧困的問題。前些年的共同富裕也是生產力和生產關係的調整,假如你是造車的,但是你的工人仍然很窮,買不起你的車,那你這個老闆也很難當下去。

所以説,不管是什麼時候,我們都要講均衡發展,講生產力要適應生產關係,從一定意義上來説,這就是個基本骨架。

孫允廣:

經濟的三駕馬車——投資、消費、出口,很長一段時間中國的發展主要是靠投資,但是這兩年,出現了靠投資還是靠消費的討論。傳統投資的邊際收益越來越低,導致不斷重複投資的無效項目越來越高。但是消費社會呢,現在推進的困難非常大。一方面是意識層面的轉變,另一方面在執行層面可能也會面臨着不少的難度。我們是否要轉向消費社會呢?如果要轉的話,我們面臨的挑戰會是哪些,該怎麼去克服呢?

4月14日,第四屆消博會愛爾蘭國家館(圖源:新華社)

鄭永年:

最近消費社會大家談得很多,我也別談得太抽象。中國人均1.3萬美金的消費,跟美國人均6萬美金的消費怎麼比,有些經濟學家基本上跟中國社會是脱節的。

誰來消費、消費什麼?對於中國30%的中產來説,他該消費的都消費了,還消費什麼呢?對於70%還不是中產的人羣來説,他們的消費力不足。

消費社會就是中產社會。只有中產跨過50%的門檻,達到65%甚至是70%的時候,這個社會才能稱之為消費社會。

因為就算是再窮的社會,也總有少數人消費是過度的,大部分人消費是不足的。只有中產社會才是可持續的消費社會。

所以我們的問題應該是如何培養出中國的中產社會。這個中產社會如何產生,是通過消費就能壯大的嗎?不是的,依然要通過投資和貿易。

不管是人工智能獨角獸企業,還是生物醫藥,我們各個領域都要投資。技術也是投資,投資依然很重要。所以盲目用西方水平來講我們的消費,我覺得在中國社會根本是胡扯,完全是拿着西方的經濟理論來看中國。

如何才能提高消費,消費什麼?**還是要通過投資和發展,通過對人類資本、前沿科技、對知識文化的投資。**我提出了一個“文化中產”的概念,現在的中產雖然在物質上早就是中產了,但是格局不高,在文化上還是“無產者”。

比如一杯咖啡5塊錢,有人會覺得很滿意。但是50塊錢呢,他可能早就跑掉了。這個消費水平怎麼提高?

從以前的淘寶到現在的拼多多,再到直播帶貨,都是在往下競爭。我們在“消滅中產”,我們不是在“培養中產”。

2023年7月5日,中國上海二手奢侈品電子商務平台 ZZER 的倉庫裏,一名主播在直播中推銷一款包(圖源:路透社)

孫允廣:

據胡潤髮布的《2023全球獨角獸榜》,2023年中國獨角獸數量過去一年新增僅15家。在2023年,美國獨角獸增加179家。獨角獸企業是未來國家競爭力的一個核心,您覺得這背後的原因是什麼?

鄭永年:

這些獨角獸企業去了哪裏,我覺得這背後有多種因素。首先要問它們以前是從哪裏來的。

中國的獨角獸企業大部分都來自民營經濟領域,以前外資進來和民營資本合作,就產生了很多獨角獸。現在更多叫風險資本,是從西方引入的概念(中國實際上沒有風險資本)。當前由於地緣政治的關係,外資受到了美國的經濟戰略影響。

但實際上中國是有獨角獸企業的,改革開放40多年,通過學習借鑑和資本積累,中國社會的創新能力非常高。有很多獨角獸企業誕生在中國,但是要孵化了就出國了,這是個大問題。這就涉及到體制的改革和生產關係的調整。

比如説生物醫藥,因為從基礎科研到應用技術的轉化都必須要有足夠的錢,沒有錢的話就沒法生存下去。

但我們現在的醫保體系講究全民醫保,很多藥品的價格降得非常低,這個獨角獸如果要在中國轉化的話,就沒有生存空間了。一出國,藥的價格就漲上來了,所以獨角獸企業為什麼不出國呢?

還有流程審批的問題。上次馬斯克講的一段話很重要,**他説以前火箭發射的審批流程很長,在他的推動下,現在流程壓縮到非常短的時間了。**但我們的生物醫藥和航天領域這些方面,沒有人去改。

有些是出於地緣政治的考量,有些是制度成本太高,所以有些獨角獸企業很理性地選擇了出海。有些獨角獸不應該出海的,但是選擇了出海。這還是關於獨角獸企業能不能在這塊土地上生存發展的問題,與營商環境有關。

孫允廣:

關於醫保體系的集採,有人説自己想用更好的進口產品,但醫院裏沒有。一方面是破壞了市場的自由選擇,一方面價格壓得太低沒有利潤,醫藥企業也就沒有了創新的活力。

鄭永年:

比如新加坡不是西方那樣的福利社會,它的醫療體系分為兩個市場。大部分百姓就是屬於國家醫保,對於那些中產及以上的人羣,就給他們更多的選擇。

他們的住房也是這樣,80%都是公共住房,20%的市場則給那些富人。比如我們傳統的房地產已經到了居住的頂點了,怎麼救也救不活,維持穩定就不錯了。但是高質量的房地產又發展不起來,那就學學新加坡。我們不説80%,哪怕是拿出50%或者30%。

中國現在的個人存款和家庭存款高得不得了,大家又沒有地方投資,有些就往外走了。這些對於國家來説,一個是財富的流失,一個是資本的浪費。

那能不能考慮,讓房地產成為中產以上家庭的一個財富載體呢?中國幾千年農耕文明就是這樣的,不管是在哪裏當了大官,或者發了財,最後都要回到老百姓的家鄉去蓋一個豪宅,這些都是財富的載體,總比資本浪費和流失好吧。

所以很多東西還是要改革,是體制機制和生產關係的問題。

6月25日,第二十屆中國商業地產投資專業展覽會在京舉辦(圖源:新華社)

孫允廣:

市場經濟需要的是自由,科技發展的底層是自由思想。沒有自由思想的探索,科學是不可能發展的。目前我們在這塊有哪些可以改進的地方?

鄭永年:

這個還是要分領域來看。像諾貝爾獎的生物、化學等領域都屬於基礎科研,它****不是資本密集型的,而是興趣和自由密集型的。

這部分“科學人口”,他們只希望政府不要來打擾自己,只要有相對體面的生活,能自由地去發揮和追求自己的興趣就行。

你説哪個諾貝爾獎的獲得者是大富大貴的嗎?他們對掙錢也不感興趣。像美國,給這部分人自由,就是最有效的舉國體制。國家如果什麼都規定了,就只能是趕超經濟,表明國家本身已經落後了。

那麼如何改變這個局面呢?這就要從基礎科研入手了,從0到1入手。趕超只是從1到10,或者1到100、1到N的應用技術趕超。

那麼0到1如何產生呢?肯定不會產生在政府,從世界來看,它們都是產生在個人。愛因斯坦不是政府培養出來的,從0到1的原始idea與政府、家庭都沒有關係,人類的觀點就是自然生成的,又不是培養出來的。

**為什麼説民間的自由、民間的力量那麼重要?**你去算算看,中國的“帽子工廠”有多少勞動生產力?人家的院士是一種聲望和榮譽,我們的院士是“打得頭破血流”去爭取的,就是權力和資源。在這樣的情況下,你怎樣給自由呢?

從另一方面來説,西方有些過度的自由也有問題。嚴復最早翻譯約翰**·**密爾的《論自由》,他不知道“自由”怎麼翻譯,就根據意識流翻譯成《羣己權界論》。

這個權力的界限在哪裏?自由的這個“自”,本身就有條件,不是説你好像什麼都可以做,可以胡來。不是這樣的,不加限制的自由就不叫自由了。

孫允廣:

在您看來,國內教育存在哪些問題,教育應該如何更好地促進科技創新和經濟發展?

鄭永年:

我一直説,教育是一種“人力資源投資”,學習只是其中一個環節,目標是為了創造。

但現在變成了學習就是為了學習,所以我説無用。美國人的創造能力很驚人,他們對現成的知識不那麼在意。

但我們的教育體系從來沒有跳出教學、傳授知識的範疇。教學應該是從小開始,教你刺激自己的腦筋去創造,而不是死記硬背。

教育體系要有一個根本性的改變了,我們是浪費人才。每年到了畢業季,一千多萬的人口要就業,大家都為這新一波的勞動大軍擔憂。

企業找不到有用的人才,大學生找不到合適的工作,那誰來調整呢?企業嗎,還是大學,肯定是教育要調整。所以我們現在的教育體系跟社會經濟的發展是有些脱節的,越來越脱節,這樣走下去也會面臨一些挑戰。