中國有200萬“孤”勇者家庭_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间1小时前

作者 | 王百萬

來源 | 最人物

“有時候,真的希望孩子能走在我前面。”一個男人的這番話,令韓龍有種渾身觸電的痛感。他們同命相憐,都是孤獨症孩子的父親。

四年前的一天,韓龍兩口子把兒子圖圖帶到了醫院。“孤獨症”三個字,就像三根刺狠狠扎進了他們的心裏。

孤獨症病理不清,這是一場無法歸因的苦難。孤獨症無法治癒,這是一場終點不明的苦行。怎麼幹預治療?到哪裏上學?以後怎麼在社會上生存?每天睜開眼,為孩子操心的事一件件撲面襲來。兩代大人疲於奔命,不再有自己的生活。

全國有200多萬個孤獨症兒童,牽連着200多萬個家庭。在這場苦行中,痛苦和絕望纏繞,把大人們的心力、體力、財力一點點耗盡。有人崩潰、有人麻木、有人選擇放棄,不少家庭因此而破碎。

也有人接納命運,決定與苦難共舞,韓龍就是其中的一員。他想做點什麼,為了自己,為了家人,也為了200多萬個同命的家庭。一年之內,他先後推開了兩扇門,陽光照了進來。

韓龍和妻子欣欣的工作都很忙,累了一整天回到家,他們想跟三歲的兒子親暱。但他眼神躲閃,也沒什麼表情,總是如此。兒子長了一雙有福氣的大耳朵,像極了國產動畫形象“大耳朵圖圖”,他們就給孩子取了個小名叫“圖圖”。

那是四年前的事,兩人初為父母,第一次養娃。孩子一天天長大,能走能跑,喜歡托馬斯小火車;雖然發音含糊,但比其他孩子更早開口説話。“也許情感上發育遲緩了點?”對於圖圖不太親近他們,欣欣當時這樣理解,沒多想。

姥姥日常照顧圖圖,她最先覺得不對勁。小區裏同樣大的孩子,今天學會了跳繩,明天學會了打鼓,只有圖圖,無論怎麼教,都“油鹽不進”。一次節假日,有個親戚過來,帶圖圖出去玩。她發現,圖圖不聽指令,沒有安全意識,就委婉地暗示兩口子:是不是該帶去醫院檢查一下?

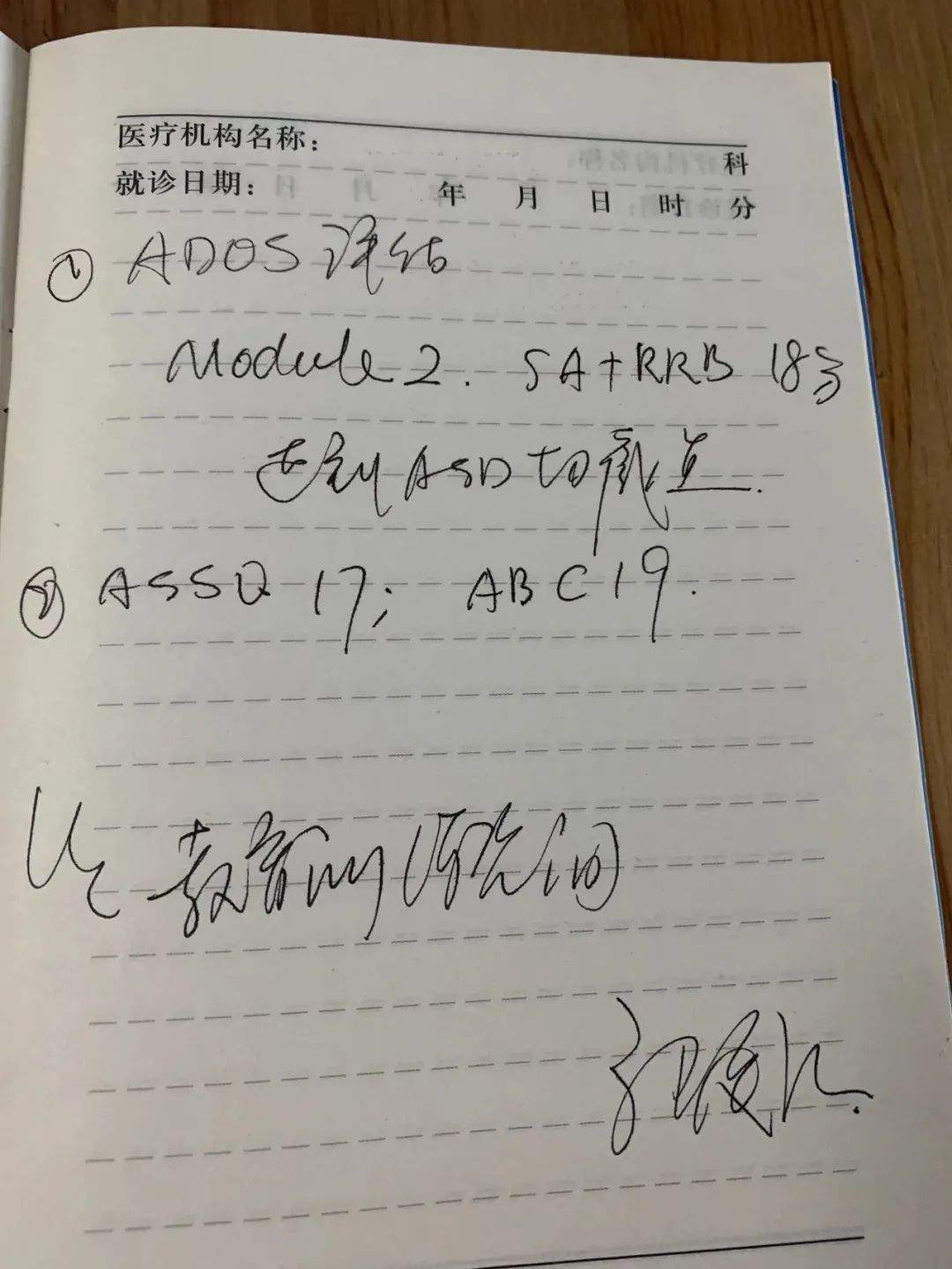

兩口子慌了,打開手機搜,跳出“自閉症”。再看症狀:刻板行為、興趣狹窄、精細運動能力差……很多都對得上。他們趕緊預約掛號,到醫院後填量表,面診。診斷書出來了,上面寫着“ASD傾向”。

圖圖的診斷書。

那一刻,彷彿整個世界坍塌了。“為什麼是我?為什麼是我的孩子?”他們不停地追問。欣欣難以接受,用自我麻痹的方式對抗這個沉重的打擊。她拒絕交流,拒絕看一切跟孤獨症相關的信息。很多次,家裏沒人的時候,她情緒崩潰,一個人哭得歇斯底里。

韓龍同樣墜入了絕望的邊緣。他説,如果是其他身體疾病,至少知道怎麼治療,花幾十萬幾百萬,治療效果總歸有個大概。可是孤獨症不一樣,它找不到病因,要終身干預,看不到希望,幾乎是條不歸路。

ASD,全稱“孤獨症譜系障礙”,也就是我們平時聽到的自閉症,更準確的名稱是“孤獨症”。這是一種先天性神經系統發育障礙,相關腦部變化在胎兒時期就已經發生。有這種障礙的孩子,通常會在3歲之前就出現明顯的行為異常。根據DSM-5診斷標準,他們有兩個主要的表現特點,一是“社交溝通障礙”,二是“重複、侷限的行為及興趣愛好”。

不同孩子有顯著差異,這也是為什麼圖圖最初“誤導”了大人。他並不內向孤僻,相反,他很早就學會了説話,並且喜歡説話。他會不停地問問題,甚至明知故問,似乎很享受這個過程。

後來他們才意識到,這些交流是有問題的。圖圖大部分的語言,要麼表達餓了渴了這些基本需求,要麼更像在自言自語。有來有回有感情的高質量交流,很少很少。

影視劇愛把孤獨症人羣塑造成“孤獨的天才”,渲染他們具備某種異於常人的天賦,這是巨大的誤解。實際上,他們中絕大多數都是普通人,大約一半還伴有不同程度的智力障礙,需要付出艱苦的努力才能正常生活。

2020年《神經科學通報》發表的一項研究顯示,我國兒童中ASD流行率約為0.7%,保守估計孤獨症兒童總數超過200萬。孤獨症兒童總是沉浸在自己的世界裏,和其他人隔着距離,因此被稱為“星星的孩子”,簡稱“星寶”。200多萬個星寶的背後,是200多萬個星寶家庭,他們有着同樣的追問:“為什麼是我?為什麼是我的孩子?”

滿世界地打聽治療、康復機構,全天候的陪伴,一紙診斷書改變了全家人的生活。老人始終無法接受現實,韓龍和欣欣一邊強撐着,一邊艱難而緩慢地接受現實。韓龍率先振作了起來:“再多一點負能量,這個家就要被壓垮了。”

6歲之前是孤獨症的黃金干預期,圖圖當時3歲多,耽誤不得。姥姥期盼着出現奇蹟,韓龍和欣欣學習相關知識後,理性地調低了預期:希望能通過干預,幫助圖圖融入社會生活。

公立醫院大多隻作診斷,孤獨症兒童確診後,通常得到商業康復機構接受干預。如果孩子狀況不錯,還可以設法送到融合幼兒園。這類幼兒園一般由園方和特殊教育機構合作,裏面既有健全兒童,也有各類障礙兒童,創造一個平等、尊重、互助的融合教育環境。

韓龍和欣欣一邊蒐集信息、學習知識,一邊為圖圖尋找合適的去處。姥姥全然投入,每天接送、照護。從康復機構到融合幼兒園,輾轉北京、天津、青島,一家人一次次地搬家,只為給圖圖找到最理想的歸宿。這個過程遠比之前設想的複雜、艱辛。

挑選康復機構,要考察老師的辦學資質、教育理念、訓練方式等等。韓龍發現,機構老師流動性很大,有的才過兩三個月就換人。孤獨症孩子重新適應一個陌生老師,談何容易?

有家融合幼兒園,環境、師資都很好,但欣欣很快發現,園方在普教和特教的融合支持上有點割裂。好幾次家長開放日活動,老師都不希望她到校參加。“可能不想讓別的家長知道,園裏還有孤獨症孩子。”欣欣推測。

欣欣最終找到了一家特別的幼兒園,園長的孩子也是孤獨症兒童,所有老師都有特教資質,包容和支持的環境很不錯。但問題是,報名入讀的孩子逐年減少,融合教育資源投入高昂,這讓幼兒園舉步維艱。

更沉重的話題是“錢”,星寶家庭通常要把全家一半的收入花在孩子身上。開支主要包括學費、干預費,以及針對弱項的課外補習費。圖圖在上的補習課包括:社交、精細運動、注意力訓練、感統訓練等。對於絕大多數星寶家庭來説,經濟壓力無法承受。

除了錢,還需要陪伴。主流觀點認為,每天8小時、每週40小時,堅持長期高強度訓練,干預效果更佳。因此,在機構干預之外,家長們需要親身投入。他們爭分奪秒,拼命抓緊6歲前黃金期的每一天,即便孩子在玩耍休息的時候,也總想着能教他點什麼。

韓龍在陪圖圖讀繪本。親子陪伴和繪本閲讀對孩子的康復有幫助。

欣欣面臨兩難的選擇。為了孩子,她可能需要辭職,但這樣一來家裏就少了一大塊收入,無法繼續給圖圖購買資源,很多機構服務都得放棄。權衡再三,她決定繼續上班,姥姥接過了更重的擔子。

圖圖曾在姥姥的陪伴下遠赴青島,入讀當地一家專業的孤獨症康復學校。這所康復學校全國知名,吸引了各地的星寶家庭。每月基礎學費七八千元,要求一位家長全天陪讀。大部分家庭都不得不安排媽媽辭職,在附近租房帶孩子,爸爸工作賺錢負責“月供”。支出是固定的,收效卻因人而異。漂泊異鄉,經濟和精神壓力巨大,很多家長難以承受,無奈帶着孩子中途退學。

孩子長到6歲以後,家長們其實也不可能就此停止干預,這將貫穿他們的一生。韓龍和欣欣白天上班,下班後陪伴圖圖,孩子睡着了以後,還要抽空看專業書,學習康復知識。“久病成醫”,他們成了這個領域的半個專家。

圖圖今年7歲多,確診4年了,姥姥始終沒能接受這個事實。女兒女婿一遍遍地勸慰她:“圖圖智力測試得分只有70,以後能正常生活就好。我們圖圖沒法像大多數人一樣,走讀書-上大學-工作-結婚-生子的路線,他會走出自己完全不一樣的人生軌跡。”但姥姥還是相信:孩子總有一天會變好的,會變成大家認知中的正常孩子。

姥姥每天接送圖圖,每天都在受挫。長期的負反饋,讓她的焦慮情緒越來越嚴重。欣欣看着着急,想給媽媽找個心理醫生,或者乾脆咬咬牙自己辭職,讓媽媽從“一線”退下來,但經濟壓力又不允許。

韓龍是阿里巴巴的工程師,欣欣在一家地產公司工作,兩人收入都還可以,家裏老人還能出大力、幫大忙。他們家尚且焦慮,更多星寶家庭的處境可想而知。韓龍和欣欣加入了星寶家庭社羣,看到了太多在重壓之下艱難前行的家庭。

以孩子確診為拐點,星寶家庭的命運斷裂成截然不同的兩段。有的家庭難以負擔費用,父輩祖輩兩代人打工賺錢,6個錢包撐起一個孩子。很多夫妻因此感情破裂離婚,女方獨自帶着孩子苦熬。

星寶家庭不敢想太遠的事情。有個星寶爸爸對韓龍説:“有時候,真的希望孩子能走在我前面。”韓龍聽後,有種渾身觸電的痛感。作為其中的一份子,他想為大家做點什麼,“也是為自己的孩子積德”。

星寶家長們每天都在付出,得到外部的理解和支持不多,久而久之,能量逐漸耗盡,陷入精神危機。韓龍覺得,如果能把大家聚到一起,互相激發、互相賦能,幫大家疏通情緒鬱結,應該是件有價值的事情。

作為阿里員工,韓龍首先想到尋求阿里公益基金會的支持。他在公司內網搜到負責人的名片,直接打電話過去。負責人很快就被他的想法打動了,支持他辦線下活動。就這樣,韓龍發起了“星星加油站”公益幸福團,引入專業志願者,專為星寶家庭加油打氣。

越來越多的星寶家庭和志願者參與了進來。家長們互相傾訴、彼此鼓勵。在這個社羣裏,健全兒童和孤獨症兒童結伴看展、做遊戲,在接納與尊重的氛圍裏,韓龍看到了他理想中的未來圖景:“如果圖圖未來能生活在這樣的關愛環境裏,我們也就放心了。”

目前,這個“幸福團”已經在上海和杭州成立了分團,總共辦了40多場活動,覆蓋超過500個星寶家庭。去年3月,韓龍站上了阿里公益晚會的舞台,向同事們講述星寶家庭的困境、自己這些年的經歷,以及“幸福團”正在做的事。

韓龍PPT的第一頁,是一張自己牽着圖圖走路的照片,那時候圖圖才3歲,走路跌跌撞撞。PPT的最後一頁,是圖圖獨自行走的背影,他長到了7歲,個子高了不少。韓龍説,這首尾兩張照片是一組隱喻:星寶小時候,大人帶他們往前走,但總有一天,他們要獨立面對這個世界。希望到那個時候,孩子有足夠的能力,社會也有足夠包容的環境。

韓龍牽着圖圖的背影。那一年,圖圖3歲。

韓龍的講述,讓會場陷入了沉寂。觀眾席上,不少同事已經抑制不住淚水,有的甚至泣不成聲。

韓龍的那次登台分享,讓星寶話題在阿里內部“出了圈”。“他們太苦太難了,聽得我當場就淚奔了。”當時在場的95後姑娘放放回憶。在這家超大型互聯網公司內部,一些人開始思考:我們能為星寶家庭做點什麼?

AI成了最多人想到的解法。去年,AI成為行業新趨勢,大語言模型、多模態……實驗室裏的技術加速轉化為上手可用的產品。有人找到韓龍,討論如何把新技術利用起來。大家一致認為,AI和兒童繪本的結合,是一個很有價值的突破口。

繪本是兒童讀物的重要品類,很多孩子對這個世界的認識和理解,都是從讀繪本開始的。李晨亮是阿里巴巴通義實驗室的算法工程師,也是一個2歲小男孩的爸爸,他對此深有感觸。

李晨亮挑選繪本很用心,經常買回家陪兒子一起讀。有一天,他聽兒子在背《詠鵝》,就給他買了本可以點讀的《唐詩三百首》。三個月後,兒子會背將近50首,讓他喜出望外。近段時間,李晨亮發現兒子會動手打人,就買了本《手不是用來打人的》。兒子看得津津有味,行為也明顯有了變化。

對繪本有切身的體感,又想為星寶家庭做點事,所以當韓龍和幾個熱心同事找到李晨亮時,他毫不猶豫就答應加入,擔任這個公益項目的技術主力。他很快意識到,星寶比健全孩子更需要繪本,而且,他們需要不一樣的繪本。

韓龍耐心地給項目組介紹孤獨症兒童有何不同,提了許多具體需求。比如,普通孩子通常喜歡豐富的色彩,但對星寶而言,這可能意味着混亂無序。一些繪本圖文並茂,有弦外之音、言外之意和俏皮話,星寶卻不喜歡這樣。彎彎繞繞會讓他們一頭霧水,他們也不會覺得俏皮話多有趣。簡潔的畫面,和直白的文本——這是他們需要的。

“個性化要求太高了。有的星寶不能看到芒果,有的星寶不能看到波點。星寶家長很難找到特別適配自己孩子的繪本。”項目組成員張好介紹。

這同時也是特教老師的痛點。陶燾是“海豚樂樂”兒童發展中心的一名孤獨症兒童康復干預師,有豐富的干預經驗。陶燾介紹,很多星寶會優先接受“視覺提示”,用圖片、繪本來輔助理解,是一種非常有效的干預方式。

在“海豚樂樂”機構的各個生活場景裏,如衞生間、洗手枱、門口,都貼着具有“視覺提示”功能的圖片。對於缺乏情景想象能力的星寶來説,這些圖片就像使用説明書,幫助他們理解和掌握各個場景中必備的生活技能。

模擬不同場景的繪本,是陶燾每天頻繁使用的教學工具。但由於星寶之間存在顯著的個體差異,多數時間他都無法直接找到合適的繪本,只好花大量時間“手作”。如何高效地實現定製化,是陶燾也在鑽研的問題。在得知韓龍、李晨亮們發起的項目後,“海豚樂樂”積極加入其中。

大家從不同的視角,把林林總總的痛點列出來,和AI的能力一比對,方向變得清晰:為星寶家庭、特教老師研發一款可定製、個性化的AI繪本工具。大家積極“搖人”,組建了一個近20人的志願者團隊,在線協同啓動開發。

浙江工業大學王永固教授加入了進來,他投身特殊教育信息化事業多年,擔任專家顧問。阿里旗下AI模型開源社區“魔搭”的開發者呂昭波加入了進來,他是一個活躍的AI應用開發工程師,擔任產品經理。

呂昭波有兩個兒子,孩子睡覺前愛聽他講故事,但他自認為不會講故事,“不知道怎麼開頭,也不知道怎麼收尾”。這時候,他“工科直男”的優勢顯出來了,他乾脆開發了一款兒童故事AI產品。產品很討孩子喜歡,通過它,孩子可以跟動畫片裏的角色進行語音互動。

這款產品讓呂昭波與AI繪本工具開發團隊結下了緣分。當魔搭社區的運營負責人周潔琪順藤摸瓜向他求助時,他很爽快地答應了。他深入瞭解孤獨症家庭的狀況後,深受觸動。“大家同樣為人父母,心是相通的。我很想盡自己的能力幫把手。”他説。

志願者們分處全國各地,分文不取,白天做本職工作,下班後切換頻道,參與研發AI繪本工具。人在上海的呂昭波把麥當勞開闢為“第二戰場”,下班後就過去“加班”。每週二、週四的晚上,他會組織大家在線開一個多小時的會,討論需要解決的問題和項目進展。

產品開發的過程,同時也是對星寶和星寶家庭增進理解的過程。呂昭波舉例説:“有些孤獨症小朋友看到橋會難受。因為他想的是,那麼多人在這座橋上走,橋會不會很累?如果橋面上有一點裂痕,橋會不會很痛?”

大家給產品取了個好聽的名字:“追星星的AI”。“星星”代表星寶羣體,AI要主動去追星寶,而不是讓星寶去追AI。“人有温度,AI才有温度。這是我們對這款產品的思考。”項目組成員張好介紹。

經過2個月時間的開發,“追星星的AI”終於做成了。在特殊教育專家的指導下,產品技術團隊以阿里巴巴“通義”系列大模型為底座,基於專業實踐和學術驗證的原則,對模型進行了針對性的微調優化。通義APP為“追星星的AI”開設了專門的頻道,打開頁面,只需輸入一句指令,就能生成一個繪本故事。

“追星星的AI”的產品頁面。

比如輸入指令“用一個小故事告訴小朋友在公共場合要保持安靜”,然後設置篇幅和主角性別,以及避免出現的內容。AI很快就自動生成了一篇圖文並茂的繪本故事,並能自動朗讀。目前,“追星星的AI”可以生成常識認知、社交禮儀、心智解讀、趣味故事4類內容,並可設置3個層級的認知水平。

在這2個月的時間裏,驚喜不斷。首先是韓龍一家,他們兒子的小名取自國產漫畫《大耳朵圖圖》。在志願者的撮合下,大耳朵圖圖的“家長”上海美術電影製片廠帶着“圖圖”參與了進來。

上海美術電影製片廠有限公司黨委副書記、副總經理彭勇介紹,為了增加趣味性,該廠授權“追星星的AI”使用其旗下經典動畫形象,星寶家長可以使用以他們為主角的模板,給孩子講故事。

產品6月15日上線後,也立刻獲得了蘋果應用市場精選欄目推薦。“用AI關照更多弱勢羣體,這個行業共識正在形成。我相信未來會有更多的科技公司和各行各業的專業人士參與進來。”呂昭波説。

2024世界人工智能大會上,參會者在阿里巴巴展台體驗“追星星的AI”。

在“追星星的AI”面世之前,欣欣就試過使用AI大模型工具給圖圖生成故事。但這些工具都以健全孩子為目標用户,生成的內容並不符合圖圖接收信息的習慣。現在,她多了一個適配圖圖的陪伴工具。“如果因為這個AI工具,星爸星媽們每天能騰出半個小時的時間透口氣,也是極有價值的。”韓龍這樣認為。

韓龍説,最終目標還是要促成星寶羣體更好地融入社會。社會的寬容和接納是大前提,基於這個大前提,在干預、陪伴、監護等方面,AI技術未來或許可以發揮更大的價值。

在“追星星的AI”公益短片的跟帖區,有位江蘇的網友留言:“科技的力量!我們總是要求星寶融入普通環境,強行讓他們遵守所謂的‘規則’。事實上,‘進入他們的世界’才是對他們的愛和尊重。”