圓桌會:“受害人”真的“不夠成熟理性有智慧”嗎?_風聞

死理性派-死理性派官方账号-“死理性派”是一种信仰,致力于从荒诞中寻找理性,从虚无中看到……48分钟前

文:阿水,慧敏,玉崽

(本文為多人合作產品,讚賞及一切相關收入由三作者平分。)

玉崽:

我超愛慧敏在**《四女圓桌會:“關係”不是隻有性關係》**中所講的的最後一段,我要再複述一遍哈哈:

“他們其實是在主流話語的引導之下誤讀了自己的感受,缺乏認識、理解真實女人的途徑,又因為成長中的負反饋而恐懼/厭惡女人,如果面對真實的、有活力、有性慾的女人,他們很容易不知所措。他們將愛慾投射到了無生命的物體上,是因為沒有能力愛真實的自己或是真實的任何人,或者説,他們將自己感知為了權力之下無助的物品,所以對物品的慾望其實也是‘愛自己’的一種扭曲投射。”

説得超對!所以我常常感覺他們很悲哀,他們感受不到自己感受不到對方,是到死都是空心人的那種悲哀——

“我感覺我現在是一個十足的表演性人格,身體裏有很多角色,很多性格,可以隨意的拿出來發揮,只不過給固定的人,固定的臉譜,因為我可以控制自己的行為,控制自己説出去的話。然後表現出什麼樣的性格,然後,這其實是一件很恐怖的事情,我不知道我什麼時候可以找到真正的自己,或者説真正的自己根本就不存在。”

這是前男友的原話,現在我意識到也是真話。我感到無比驚悚。我説難怪在他的話語裏看不見玉崽,看不見對我情緒的感知呢。他連自己都看不見!我在他受傷的時候會不停地表達愛,表達對他的共情,儘量示弱,可他節節逼近。反過來他在哄我的時候卻還在用引經據典,只會用別人説過的話對我進行背書,沒有自己的情感(因為他自己是一團空洞的無定形物)。我感到他的安慰太過蒼白,讓我感到悲哀、絕望。

慧敏説:“他的面具下面是空的,他不會用自己的語言説話,原因是他不擁有真實的自我內核。帝王是需要有臣服者才可以成為帝王的。”我現在越來越能感受到**“我眼中的他的光芒其實是反射的我的光”**了。

看見我前男友生氣後的行為,慧敏説:“他不認為自己有必要體諒自己的女伴(因為看不見別人的付出,所以他認為自己在關係中做出了巨大的犧牲,如果分手,大概率會説‘我對她這麼好,她還是辜負了我’),就像長壞了的嬰兒一樣,不舒服就一直哭,即使媽媽受傷了仍然還在要求媽媽抱抱。”我發現自己無意間在二十歲的年紀給人當了媽,哄着比自己大的男嬰,不禁想到了“人善變人妻”這句玩笑話。還想到,我通過語言電話讓他高潮過很多次,慧敏問我:“但他沒有辦法帶給你美好的性體驗?”在我説“沒有”之後,慧敏説,未來也不會有。

在某段聊天記錄中,前男友向我介紹自己的男性朋友時説,“他們都是我弟弟”。對此,我們有了這個短交流:

**敏:**這説明他是以帝王的方式感受世界、理解世界的。他無法忍受身邊有人顯得比他更“像大哥”。所以如果你表現得太有主體性,會讓他的世界不太穩固,他一定會生氣。同樣,如果哪個“弟弟”哪天有了更多的錢或更大的權力,或是對他顯得不太尊重,他也會瘋。

**我:**確實,他説我讓他的生活變得動盪。這時又用齊澤克對我背書:“真愛是一場災難。”

**敏:**因為這確實是齊澤克的真實感受呀,不管包裝上多麼“中立”、“客觀”的外衣,個體的所有語言事實上都只能拿來表達自己、為自己背書。所以某種意義上可以説,齊氏的所有理論都算是在為他的同類背書。(當然,我的語言也是在為善良的女人與男人背書。)

**我:**哦,對了,他經常跟我強調,他就是這樣的人,表裏如一什麼的。

**敏:**嗯嗯,確實是表裏如一的帝王視角。帝王眼中不僅女人不是“人”,自己之外的男人也只是自己實現個人慾望的工具。

**我:**他説他心理女,想穿裙子。

**敏:**我前任的“女性氣質”也是體現在對“女性符號”的迷戀上,他買過化妝品,光顧過美容院,但對於女人的內在品質(敏感、細膩、關愛弱者、愛花花草草、共情所有生命乃至非生命),他是完全沒有興趣的。

我:我感受到了後怕……我説難怪我表現的關愛弱者讓他發出冷笑,現在看來他覺得我這種行為是愚蠢吧。他無法理解我的情感,也不明白我為什麼總是“能愛”,不明白我為什麼説讓自己快樂就是為女性主義做貢獻。

這是他的悲哀。他不是壞人,事實上非常善良的男人也會讓女人受傷,男方很有可能完全沒有惡意,我逐漸意識到導致女方受傷的是文化。就像這次只能靠打壓別人來穩定自己的npd男友會在無意中成為控制狂和施暴者,這種無知的遲鈍更難應付,一個人只有意識到做錯了才會有改變的可能。和他在一起的每一天我都在博弈,我很累,他意識不到,可能他永遠都想不清為什麼我會離開吧。他的悲哀太刺目了。越剝越能看見腐爛滲血的現實。

我和慧敏閒聊時説:“為什麼我能輕易遇到這種人啊?(因為這是我的第一任男友,結果初戀就遇到這種,給我嚇完了……)我一直以為自己離這種人很遠。”慧敏回答我:“低段位男的你看不上,高段位的男性……”我當時爆笑,之後發現這是我的身體第一次對“戀愛腦”這個抽象詞語產生具象的體驗。

推薦閲讀:作為現實的愛情故事與“戀愛腦”

我認同慧敏説的“男性也並不是‘對一切對象發情’”。父權社會的問題在於,擁有那種機制(戀物/迷戀女性符號/不擇對象的發情)的男人是有權力代表男性的人,與之相反的男人則被貼上了“女性化”的標籤之後被剝奪了話語權。

最後想歡呼:我慶幸!我感恩!慶幸自己遇到真心幫助和愛我的人。感恩朋友願意毫無保留的護我,感恩女性主義給了我如此明亮的慧眼,擁有強烈的自我,感恩因為女性主義才能相識的朋友們,我好幸運,真的好幸運。

慧敏:

看到玉崽説“和他在一起的每一天我都在博弈”,我想到,波伏娃曾這樣敍述自己與薩特的關係:

我整天都在跟薩特較勁。當我們討論時,我根本不是他的對手。有一天早上,在盧森堡花園附近的梅迪奇噴泉旁邊,我向他概述我所打造的‘多元化道德性’這一概念,來解釋為什麼雖然我欣賞某些人,但我卻不想要變得跟他們一樣。

薩特猛烈抨擊我的觀念。**我則認為我的觀念很重要,因為它讓我用我的心來作為善惡的仲裁。**我跟他拼搏了三個小時,最後我不得不被打敗了……

此外,在我們的討論過程中,我意識到我的許多觀點僅僅只是基於偏見、惡意或粗心。我的推理站不住腳,我的觀念也很混亂。

我不再確定我思考了什麼。又甚至,我真的有思考過嗎?’我寫下這句話。我完全沒有能力回應了。

我曾把這段話分享給我的一些朋友,結果我的女性朋友們總是能第一時間理解波伏娃在説什麼,併為她感到難過。

男性朋友A説:“她思想和精神這麼成熟,為什麼還會不自覺地自責呀”

我立即感受到了他對我的不理解,便把話題引到了我的身上:“所以我當時失去判斷力也讓你感到疑惑麼?你認為我前些年被暴力四年多的原因是什麼?”

他認真地回覆説:“人們習慣幻想擁有‘全能性’,想同時兼具所有優點,這是一種深刻的虛妄。想要發展一項長處,使它不斷強化,就意味着要同時削弱其他某項功能。這種現象很普遍。”(似乎説女性的被霸凌是認真思考的後果,但這無法解釋同樣的人換了男性身份之後就會享受大量的正反饋。)

但另一位男性朋友B則覺得我的提問是一種霸凌,覺得我“聲音太大了”,在男A感到委屈之前替他説:“男性不善社交,所以在精細社交的場合,很容易被女性 take advantage”。他隨之舉的例子是“我媽雖然會挨我爸打,但她言辭上總佔上風”,以及他“曾經在某個場合被一個很像媽媽的人駁得啞口無言”。他説:“女性有這個能力,有這個武器。大部分女性很善良,不會/沒有信心去運用這個武器,而我媽和那個阿姨,有。你剛才對A用了這個武器,我就一定要拉你,不管你究竟是否佔理”,然後又説“你感受到A説的‘成熟’冒犯了你,是因為你覺得之前的自己是懂事故的,卻還是被PUA得一塌糊塗”。

此時已經有好幾個朋友覺得我説的話“太沖”了,勸我“冷靜一點兒”,於是我沒再回復,看別人聊了些相關不相關的話題,後來又有人把上面關於“成熟”的話題挑出來,我回復了個大長文:

我並沒有感到A在冒犯我。我也沒有冒犯A的意思。

非要説的話,我感受到的是濃烈的悲涼。許多女人可以輕易理解波伏娃在説什麼,男人卻無論如何都理解不了。在這個巨大的社會學、人類學領域,我們像是兩個物種。

目前研究“受害人學”的主要是女學者。男人用輕飄飄的一句“你們就是PTSD”、“你們就是不完美”就認為可以結題了,所以對這個話題永遠沒有興趣。

每當有女人討論“女人的處境”,就會有男人説“我也受過類似的罪呀!”一個典型現象是,當我説,只要有女人在公開場合説話,就會有男人認為自己有資格打斷她並在事實上付諸行動(即使這個“她”是當時位高權重的希拉里也一樣,而“他”可能是任何人),立即會有男性説“我在外面也是會被有權力的人打斷的!”但是“偶爾餓的時候沒吃東西”跟“長期忍飢挨餓”根本不是一個事情。當然,這句**“被有權力的人打斷”**也説明,即使是最弱勢的男性,也會認為自己比所有女人都更有權力。

女人一輩子都在讀男人寫的書,一輩子都在聽男人説話。

有幾個男人願意花時間特意閲讀女人的作品、聽女人説話呢?

豆瓣top100書單中只有18名女作者,分別是J. K. 羅琳(但主角是男英雄)、瑪格麗特·米切爾、林奕含、三毛、哈珀·李(名字被譯得很男性化)、埃萊娜·費蘭特、阿加莎·克里斯蒂(也有一半主角是男英雄)、林海音、楊本芬、上野千鶴子、簡·奧斯汀、劉瑜(她的名字也很中性)、李曉林(與丈夫合用筆名“林達”)、黑柳徹子、蕭紅、李娟、柴靜、洛莉·戈特莉布,其中好幾位還顯然是這幾年女性運動的結果,雖然暫時沒有找到數據,但可以想象,十年前能進top100的大概連十名都不到。

真的是女作者“不行”嗎?有幾位讀者認真比較過同一話題下相同數目的女作者與男作者的作品呢?

導致波伏娃自卑的原因究竟是什麼?薩特不反思只是因為他愚蠢嗎?

我的那句話只是在探討現實的問題:為什麼我們下意識認為“受害人有罪/有人格缺陷”,為什麼我們下意識認為“女人尖細的嗓音”説出來的話是需要被批判的(要麼被指責為“不理性不客觀”,要麼是“有敵意”)。

我現在完全不迴避與任何人討論我被霸凌的經歷,因為我知道、也感受到,我沒有錯,我不蠢,付出愛沒有錯,付出信任沒有錯。我的被霸凌經歷確實體現了“我自己的因果”,但這個因果的核心在於,因為我三十歲之前一直閲讀厭女的文章,越是努力學習,越是內化了父權文化對女性的忽視與打壓,這種強調“陽剛”與“反共情/反女性氣質”的價值觀推動我拼命學習男人的語言,想要“像男人一樣思考”,卻無論如何都做不到,在這個前提之下,我碰到了一個男性中的“知識精英”,所以想要深刻理解這個人,想由此讓自己成為“更好的人”,這對我來説是好的。

我預先相信他是善的,這是因為主流文藝作品都在為這樣的人背書,最終我通過真實生活的痛苦與受傷的血淚看到、感受到了他的不善與愛無能,並由此理解了波伏娃、理解了Hypatia、Eleanor Marx以及無數擁有智慧卻遭遇不幸的女人。我流出的眼淚與鮮血都是我自己的財富,我不能接受自己被簡單標籤為“某場孤立事故的受害者”。——這不是孤立的事故,這是我的經歷,是玉崽的經歷,是阿水水的經歷,是多數女人都或多或少正在體驗着的真實生活。這是個社會問題。

另外,我尤其不接受“PUA”這個符號的原因是,它用一個抽象的符號遮蔽了複雜的社會學問題。“PUA"對於母語非英文的人來説太過抽象,無法激發人的理性思考。**與“理性”有關的是“情感剝削”、“隱秘的人格攻擊”等詞組,這些才是可理解、可討論的。**另外,這個符號的全稱是“pick-up artist”,每使用一次這個詞組,我們就又一次污名了“藝術創造者”這個羣體。

與之相應,MeToo是有意義的符號。“MeToo”這個符號可以激起認知與情感的雙重共鳴,我能立即感受到陰道疼痛,感受到男人把我逼到牆角,想起18歲在公交車上有男人把精液射在我裙子上,想起34歲時我認真地想要自我了斷,想起當年來自全世界的指責:“你怎麼連他這點伎倆都看不出來?”“你是有什麼人格問題才會成為千葉的受害者?”“你是千葉的共謀!”。

對於你説的“你剛才對A用了這個武器,我就一定要拉你,不管你究竟是否佔理”:**所以生育能力、共情能力、人際交往能力就是我們女人的原罪麼?**所以只要我們嘗試説話,即使這句話沒有傷害到任何人,也要先扇我們一巴掌,讓我們長期練習怎樣閉嘴?

所以在男性體力更好的當下,我們要倡導所有男性吃素,好實現與女人之間的“平衡”麼?(有研究表明,在西周之前,中國人的體型與體能不存在性別差異,父權制對矮小瘦弱的女性進行了人工選擇,這才導致了現代人在體能上的性別差異。)

阿水:

男的總是習慣逼瘋女人,然後反過來説女人太情緒化,是女人的錯。

男的試圖理解女人的方式就是把女性的所有行為都往某種理論上套,他們不關心她經歷了什麼、她的情感世界是什麼樣子的,他只會説“你太感情用事了,你太敏感了,你太聖母了”。好像他自己的世界從來沒有和感情有過聯繫,一切事物都能歸結於“科學原理”、“哲學理論”、“利益關係”(覺得對自己有利才去做),顯得自己特別“理中客”。

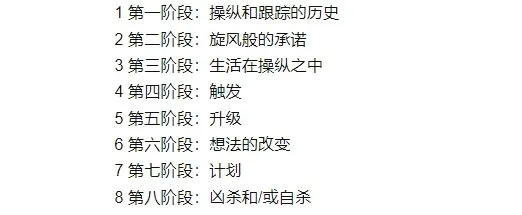

在《致命愛人——家庭兇殺案中的兩性關係》中,作者總結了幾乎所有施暴者的固有模式:

在這個模式中我們無法離開。從戀情起始,他們就向受害者表達愛意,讓受害者認為遇到了真愛。當受害者沉浸其中的時候,他們把愛當作一切不合理行為的藉口,“不讓你和異性交往是因為愛你”, “時刻關注你的行為是因為愛你”,“交換密碼是因為愛你”,“向你提各種要求是因為愛你”,這時受害者會出於愛情、理解和信任,為他們的行為找出各種解釋:是的,他只是太敏感太愛我了,出於他的原生家庭他的處境…………

這也是情感操縱者能穩穩拿捏受害者的原因,畢竟很少有人會懷疑自己深愛的伴侶的行為不是出於愛情而是操控,雖然他們不一定是有意識地操控,但他們確實是在施暴於人,他們認為這是愛。

接着情感操縱者就會實施一系列道德綁架,“你不聽我的是不關心我”,“我為你做了那麼多你感受不到嗎”,“我喜歡你才這樣的,你不理解嗎”,“我已經改變了,你還想要我怎樣”,(我和前任吵架聽到最多的話就是“你還想要我怎麼樣”)。於是受害者開始反思是不是自己的問題。

這個流程的進行是潛移默化的,就像煤氣燈效應,我們被訓練着系統性地誤讀自己的感受,逐漸掉入陷阱。在此之後便是兩個人的矛盾升級,開始爭吵甚至發生肢體衝突。同時操縱者並不是一味地輸出暴力,他們會偽裝出一些友好,説一些“我會改的,給我一點時間”,“我經歷過的事情讓我很難信任別人”諸如此類的話,或者會展示一些無助(我前任會哭),給受害者一些錯覺,讓受害者認為只要忍讓、只要自己再努力就能讓關係繼續下去。

玉崽小天使説他們不是壞人,我想他們壞得徹底(因為他加害於人),壞到不承認、不敢面對自己是壞人,如果指出他不懂愛,他大概率會直接氣得跳腳。

和玉崽一樣,我也是第一個男朋友就遇到一位糟糕的不懂愛的操縱型人格,他始終反對我和一切異性來往,交往時間長了之後我發現這種操縱並不關乎於性別。無論是我在親戚家、我和同性好友在一起、我一個人散步……只要是我“出去做什麼事”,而且沒有回他微信,他就會頻繁地發信息給我,最後變成一個接一個地打視頻,告訴我他很擔心,為什麼不理他,外面那麼不安全一個人怎麼行,不回信息是不是出什麼事了,回覆他的信息或者接了視頻之後他也不會停止,直到我回到家裏,只有這時候我是完全屬於他的。

我曾經以為他就是那樣一個情商低的直男,但事實不是這樣,他對自己的家人好得不行,我送給他的禮物最終會變成了他妹妹的玩具;我去找他返程時九點,他不願意開車送我,説太晚了看不清楚,但他卻願意凌晨十二點去機場接自己媽媽;同樣的情況,我們出去玩凌晨才下飛機,他依然不願意讓自己父母來接我們,也不願意打車去他家住一晚,最後結果竟然是我們在機場旁邊的小酒店過了一晚。

我還能舉出很多他具有操縱型人格的例子:他會堅持吃飯付錢,如果是我付會丟了他的面子,沒錢寧可不吃;他不希望我變美、打扮好看,那樣會吸引別人的目光;他會不分時間地點,不顧我的意願,只要處於兩個人的空間就會發生性關係;每一次性行為都會強迫我為他口交;在我告訴他我可能是個雙性戀時,他的反應是這樣他就能擁有兩位女朋友。

我們發生的最後一次爭吵是我問他:你覺不覺得我是最好的,他説不是啊,我又強調了“對於你而言、不是單方面的,是綜合性格外貌各個方面、主觀客觀加在一起”,是不是最好的,他説不是。他舉出了我們共同認識的一位女生,説她是他見過最好的女生,(那位女生在各方面都很好,她性格好人緣好,學習也好,家裏非常有錢,長得也很漂亮,在某方面我理解他為什麼這麼説),我吃驚得要死,我説那你幹嘛和我在一起呢,他説:“我不喜歡她啊,我喜歡你”,結果吵到最後他也沒有認為對他而言我是最好的,他覺得我不好,但他喜歡我(這又是一個突顯自己多麼偉大的想法)。發生了這件事之後,他給我買了一本《接受不完美的自己》,我幾乎要氣死了,你不覺得我好,還要我自己認為自己不好。我依法炮製問我戀愛的朋友:你覺不覺得你的伴侶是最好的?ta們都説“當然是”,在這個時候我確信是我對象有問題,不是我的問題。

當時的我並沒有意識到是在被操縱,即使當時的我已經相當瞭解操縱型人格和煤氣燈效應,認為自己不會掉進去。我為他的一系列行為找了正當的理由,他還是愛我的、他比我年紀小、只是脾氣不好、他總的來説還是個好人、是我做得不對等等等,我覺得在我的耳濡目染下,他會改變,但事實剛好相反,是我在他的影響下變得懷疑自己、毫無自信。我很能理解所有的受害人為什麼身處險境而不自知,為什麼明知危險卻無法逃離,受害者意識不到風險,並且會為了短暫的平和一次次讓步,在這個階段結束後,我們已經失去了自救能力。這真的是恐怖的所在。

玉崽:

看完水水的文字,我發現確實是這樣的,**他首先講他原生家庭對他的傷害,讓我不得不相信他。**他和我朋友爆發矛盾時,他和我説:要麼選慧敏,要麼選他。他的手伸的太長了。他和我説他越來越不相信異地戀了,他説他沒有安全感,所以需要時時刻刻給我發信息並需要我秒回,我起初以為是他太粘人,結果發現這是他對不可控的恐懼。他也説過“我經歷過的事情讓我很難信任別人”,他會在我面前不停地哭,直到他舒服為止。看到水水與我經歷過相似的初戀,我感覺到一種荒誕,就像我下面要説的,我發現身邊的女性受害者變多了。水水的最後一段,我想説:我們如此警惕,卻依然受害,足以説明期待受害者完美本身就是社會對個體的傷害。

看到慧敏的文字:“我不能接受自己被簡單標籤為‘某場孤立事故的受害者’”。

我感到劇烈的共鳴,因為當女性互相訴説苦難時我們驚悚地發現這些“事故”並不“孤立”,而是“普遍”。我在沒有經歷過這種事之前,怎麼也想不到這種男性輕易就出現在了我生命裏,我感到一種荒誕,也像開了火眼一樣突然發覺身邊受害的女性變多了,我嚇得持續胃痙攣,躺在牀上急切呼吸,按着腹部半天無法動彈。

我讀過慧敏著作的《鬼門關:一位家庭暴力倖存者的救贖》手稿,相當於打過預防針,所以在這些方面格外敏感(特別是他將關係的節奏推進得太快時,我警惕到極點),遇到前男友的第一天就覺得他非常像千葉,準確來説是低配版千葉,警鈴每天都在嗶嗶作響,但在他的控制下我們依然展開了一週的關係。後來發現他果然像我觀察的那樣。(這個時候得誇誇自己:我真是太聰明瞭!)回想我們認識的第二天,我把我對他的分析(漢尼拔式情人)一一發給了他。他説“好可怕,我越看越覺得自己像你説的這種人,你要小心!”。我敢肯定我作為他第一個正式交往的女人(他宣稱我是他初戀),這麼厲害能做到精準剖析他(指認識不到一天就差不多看透了)也給他嚇完了。話説回來,我如此警惕,卻依然受害,哪怕只有一週——即使打了預防針,仍然遭受了一週的精神暴力,可見抵禦精神侵害的難度絲毫不亞於抵禦冠狀病毒。

沒有幾個女孩能像我這麼幸運,在一開始就瞭解高智商控制狂的存在,以及他們控制的手段。這些毫無經驗的女孩最終怎麼樣了?——她們被指責為“活該”、“共謀”,每天在黑暗的房間裏孤立無援,被逼到認真考慮死亡。

慧敏説到:“所以生育能力,共情能力,人際交往能力就是我們女人的原罪嗎?”我立刻就想到“懷璧其罪”,接着感到一陣悲苦慢慢灌入身體。我回想自己這麼多年被要求閉嘴的經歷,那種窒息無力感對許多女孩來説都像白色污染般習以為常。我們被要求不能憤怒,不然就是小題大做不解風情,是“閣樓上的瘋女人”、是**“女巫”、是“進了邪教”、是“反動勢力”**。我在講自己會自慰的時候被罵過“婊子該被輪姦”,被説過“你講這些很驕傲嗎”。但我還是決然選擇當一個“殺不死的女巫後代”。因為明白這才是我的解放。

我就想問下男性,你們也在精神上“長期處於飢餓”嗎?使你們自認為高人一等的原因是什麼呢?

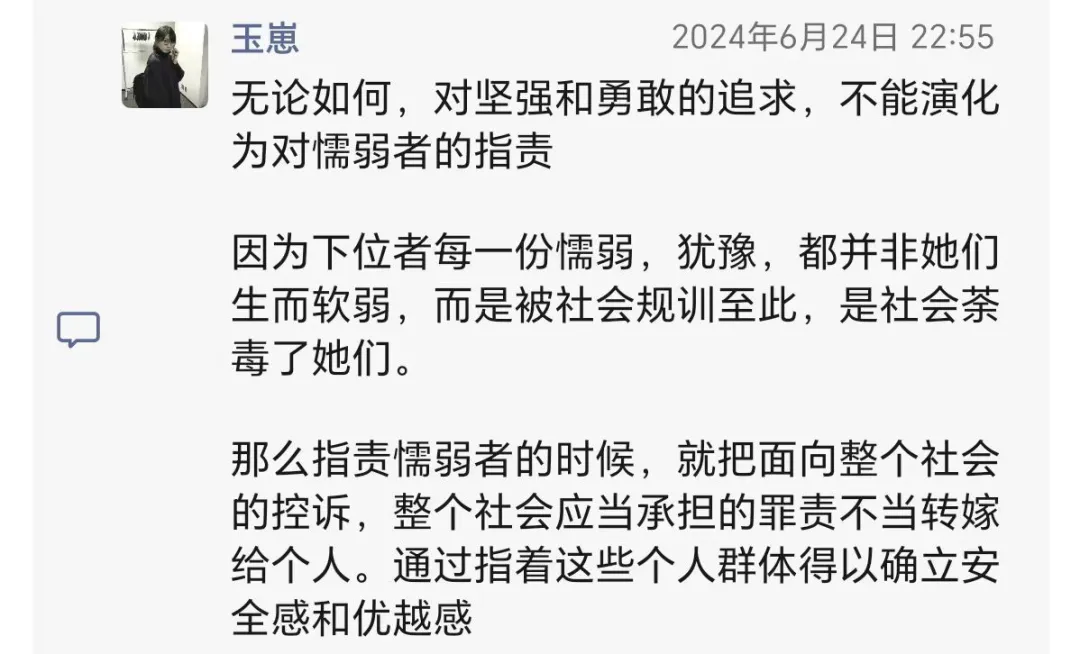

當我拒絕緊跟他的節奏(比如見家長我拒絕了,因為我們明明才認識五天),前任大發脾氣:“你怕這怕那的,這麼懦弱,還談什麼戀愛!?”我一下看到他的惡劣。他不去看我為什麼怯懦,研究我在擔憂什麼,只是盲目而高傲地指責我不夠勇敢。

圖片是我發在朋友圈的文字,他點了贊,他看見了我的思想,卻依舊説出令我極度厭惡的話。我感覺到一種侮辱。他在表達“你弱你有理了?”“你活該”“你想太多”。我倒是能共情他為什麼會這樣(成長成這樣的空心人),但我不原諒他,因為他讓我受傷了。

我們活該?我想可不僅僅只有他這麼認為吧,在某種文化下——擁有優勢的人想當然地認為自己絕對不會變成弱者,以為自己不會被傷害,就算受傷也會給自己討回正義,於是就有了一種對她的優越感;他們並不瞭解受害人,卻臆想受害人有某種“弱者氣質”,對自己想象出來的受害者肆意攻擊;他們馬後炮地評頭論足,指出女人應該以某種方式堅持自己的權利;他們指責女人是問題的根源,説她們活該,因為是她們“刻意”給了施暴者機會。他們習慣了讓女人承擔所有成本,質疑真實女人的真實感受與經驗,天天對女人們重複“你感知世界的方式是錯誤的”,人們期待男性書寫神話,人們在長成中習得了冷漠與刻薄。

截圖自【她域研究社】:哭哭啼啼太難聽?

慧敏:

我把上面的交流反覆看了許多遍,又與身邊的人做了許多討論,才開始寫下面的文字。

一個世紀前,德國人被教育“猶太人不是人”,日本人被教育“中國人不是人”,白人被教育“黑人不是人”,所以就有了眾所周知的諸種反人類暴行。

現在我們都知道“種族主義”是不正義的,但**“民族主義”與“性別本質主義”**卻是我們當下正在被灌輸的。

人在出生時沒有“我它之分”,是“萬物與我為一”的狀態。隨着個體與社會的互動,我們慢慢了解了“我”與“非我”、“我們”與“它們”。可以進入“我們”的對象都是可被尊重的,其餘便在事實上被當作“非人”來對待。

我是把我的貓咪當成“非人”的,所以無論我在事實上做得多好,多麼盡己所能地照顧貓咪,我都不會假設貓咪是有理性的,它們只是“它們”,我不會期待它們理解我,也不會像對待理性人那樣好好傾聽貓咪的心聲,我聽不懂貓語,也不認為貓語是值得學習的。

同理,按男人所接受的教育,女人是“異類”,是“非(男)人”,所以不管男人事實上多麼忠厚老實孝順,行為上是多麼地關愛妻子女兒,他都是不會假設女人是有理性的,他們不會期待女人理解自己,也不會傾聽女人的心聲,他們聽不懂女人的語言,也不認為女人的感受與想法是值得學習、理解的。

現代社會壓縮了原本屬於貓咪的生存空間,又對貓的基因特徵進行了人工選擇,導致現代鋼筋水泥世界中的貓咪如果不依附於人類、不把自己的生活空間侷限在幾十平米之內就很難擁有足夠好的生存質量,在這種情況下,貓咪似乎受了人類撫養者的“恩惠”,但如果擁有更多選擇,如果貓咪會説話,許多貓咪顯然會將自己的人類撫養者定義為“施暴者”。從現實的角度來看,如果可以從野地找到更多的食物,農村的許多貓咪也確實會選擇離家出走。

現代社會壓縮了女人的生存空間,又對女人的身體與心理進行了先天+後天的選擇與規訓,導致我們多數女人都在知識、財富、體能、社會支持等多個方面成為了匱乏者,強迫女人不得不依附於男性,導致許多略有收入的男人誤以為自己是女伴的“恩主”,但是,一旦擁有更好的選擇,女人立即就會將曾經的“恩主”指認為“施暴者”。

夾縫中的貓貓

女人的覺醒是“從零到一”的變化,只要真的理解身邊的男人沒有在心底把自己“當人看”,立即會感受到強烈的不公平,但對於男性來説,改變底層感受與世界觀是非常困難的事情,許多男人已經在事實上做得遠好過自己的父親與祖父,但突然被冠上“施暴者”的名頭,他們也會感到委屈——他們也完全找不到榜樣,不知道出路在哪裏。

在花了大時間研究劊子手艾希曼之後,漢娜·阿倫特在《艾希曼在耶路撒冷》中説:

他為獲得個人提升而特別勤奮地工作,除此以外,他根本就沒有任何動機。這種勤奮本身算不上是犯罪,他當然絕不可能謀殺上司以謀其位。他只不過,直白地説吧,從未意識到自己在做什麼。他並不愚蠢,他只不過不思考罷了——但這絕不等於愚蠢。是不思考,註定讓他變成那個時代罪大惡極的人之一。

與之類似,智利作家伊莎貝爾·阿連德在回憶外祖父時説,

他多次給我講述過同一個故事:曾經有個父親,深愛自己的獨子。孩子十二歲時,父親讓他從二樓陽台上跳下來,跟他説不用怕,他會在樓下接住他。孩子照做了,但父親只是袖手旁觀,任憑孩子掉到院子裏,摔斷了好幾根骨頭。這個殘忍的故事告訴我們,不要相信任何人,哪怕是自己的父親也不例外。

男人被教導不相信一切人、與一切人為敵;女人被教導無條件信任這些有被害妄想的偏執狂男性。這是父權制社會獨有的荒謬。

艾希曼不過是這棵荒誕大樹上長出的無數畸形果實之一,不僅不愚蠢,也不能算“不思考”,甚至不算“不善良”,他只是很“正常”,努力地在他所處的環境中獲得更多的正反饋,關注、討好那些他認為值得關注的人,或者説,有能力對他產生影響的人。

我們碰到的這些人又有什麼差別呢?

這些男人很聰明、很愛思考、很努力,在各自的男性圈子中都是被稱道的“好人”,這些正反饋,加上我們曾經給過(或許此時仍在給予)他們的正反饋,都讓他們堅信自己的世界是完備的,自己的價值觀是完備的,至於女人,他們認為自己足夠尊重女人**(就像我“尊重”我的貓一樣)**,但至於身邊的女人到底在想什麼,她們到底是否幸福,這“不是當下最重要的事”。

好幾個事實上很善良、很努力尊重身邊女人的男人對我説過那樣的話:“慧敏,你説的話多數我都挑不出毛病來,但我還是感受到了深深的抗拒。你知道嗎,如果完全接受你那一套,我就要把自己的整個世界都砸碎,我就找不到立身之地了,我感到自己像是被剝光衣服的嬰兒,一切都要推倒重來,這衝擊是很大的。有時候我下意識反駁你,是因為我感覺自己要碎掉了。”

他們的這種“下意識反駁”會被許多女人指認為是“精神控制”,會讓我們憤怒,但我們也都知道,“為了保護自我統一性而説硬話”跟“故意向別人灌輸錯誤的理論”之間的界限太過微妙。

而且就連漢尼拔那樣施暴狂都是有自己的善惡觀的,俗話説“盜亦有道”,任何人都有自己想要捍衞的東西,這不是説因此我們就要將這些人定義為“好人”並特意犧牲自己來與之親近,而是説,貼“壞人”標籤無助於促進對話與合作(我一直享受着幾位男性密友的支持,未來也將依然如此)。

曾有朋友問我是否要將施暴狂的特性做一些總結,我幾年前曾經真的做過類似的總結(但是後來還是成了挨宰的羔羊),阿水的分享也是非常有參考性的。但當我將自己與之進行對照,我發現我在與玉崽的關係中也符合“快速推進關係”、“旋風般的承諾”這兩條,唯一的差異是,我們的關係不是封閉式關係,我鼓勵她更多地交友而非將更多時間花在我身上,同時,我的承諾並不“大”,都是我當下做得到、未來也可以持續的。

認真想來,在當下的社會背景之下,只要與直男建立親密關係並在物理上與女性團體發生隔絕(打車半小時的路程內沒有任何女性好友可以投靠),女性在異性戀關係中大概率就會受損,另外,就算我們總結出了“施暴狂行為特徵”並推廣,智力水平高的人也可以迅速根據我們的表單來調整自己的外在行為特徵,結果反而會給善良的女孩帶來更大的認知壓力。非要給出簡單易行的方案的話,我想,大概是:

多交不同類型的朋友,每天都要與不一樣的人交流,難過的時候一定要找人哭,最好多找不同的人哭,尋求不同類型的安慰與正反饋。

另外,**年輕時碰到過壞人、經歷過糟糕的事情本身也可以是建設性的,這是比“閲讀前人經驗教訓集”更好的疫苗。**只要活着,與不同的人交流自己受傷時的感受與想法就可以幫助增長我們的智慧與同理心,可以讓我們成為更温柔有愛、也更有能力與智慧做出更多利人利己之事的人。

阿水:

我好愛你們的憤怒!我們被世界忽視的太久了,我不想再忍耐,不想再聽到輿論説受害者有罪,即使是在互聯網發揮了相當大的作用下,社會上的主流聲音還是站在高地指責受害者:你為什麼要做……導致自己……?你為什麼這麼笨?你為什麼沒有意識到?

世界需要聽到女性的血和淚!

慧敏真的是大善!她剖析了男性,這絕不是在替他們説話,而是站在男性的角度解釋了他們為什麼是這樣子的,這能更好地指導我們怎麼面對異性,比仇恨和抱有敵意對待男性要更有意義(可惜男人很難以這種思維去解釋女人)。我們不能僅僅靠迴避具有什麼什麼特徵的人來回避有可能會到來的風險,我們可以在意識到有風險時去補救,如慧敏所言,多和朋友討論這件事情,不同的人會有不同的觀點,幫助我們看清這是否真的有風險。如果真的有,那就“難過的時候一定要找人哭,最好多找不同的人哭,尋求不同類型的安慰與正反饋”。

在發現前任出軌當天凌晨我給三個朋友發微信,過了一天我又給二十五還是二十八個朋友發了微信,還發在了幾百個人的姐妹羣裏。ta們都給了我非常有力的支持:你沒錯,你很好,他配不上你,如果你想報復他,我支持你……後來我的一位朋友在下班後,真的花了一百多塊打車費來陪我與前任對峙。

在那幾天很難過的日子裏,朋友們的陪伴讓我不那麼難過了。

我們的社會是需要改變的,社會看不到女性,看到了男性卻又給他們戴上一層層枷鎖,我們都成了受害者。寫到這裏我發現我所掌握的知識沒法談論這個宏大的議題。

我想到了我的表哥,我們關係很好,好到每天都一起吃飯,一起聊天。他現在非常“厭女”,不願意談戀愛也不願意結婚,每天工作12小時,每週休息一天,所有薪水除了給父母一部分,剩下都自己花。他父母給他買了三套房子,再加上他的薪水,在我們那邊實在是屬於“不愁找對象的”。可據他所言,戀愛和結婚都是非常有風險的一件事,女方可能為了你的錢,你的彩禮和房子來騙你,就算結了婚也可能幾十年後拋棄你。他覺得女性經常做一些讓他“匪夷所思”的事情,比如剛上崗就懷孕請假,這樣會讓公司受損,並且也對女性處境不好;比如會因為顏值就喜歡一個人;比如特別“戀愛腦”,為了男的死去活來甚至離家出走,他把這些都稱為“小仙女”。

我沒法去苛責他,我知道他自己在感情經歷中被一位前任出軌,從此之後就不再戀愛了。我也知道因為他自己的親哥哥婚姻亂七八糟,導致他對婚姻也失去信心。我知道他每天上班很累,他更願意把這些錢給自己花,而不是找一個伴侶,這樣無論如何都沒有自己一個人自由。他討厭和女性交流,但他曾經對我們的家人形容我是“打着燈籠一百萬裏也挑不出來一個的女人”,在這個時候我又覺得他不是厭女,他只是生活在與我不一樣的世界裏,害怕/不知道怎麼與女性相處。

我突然意識到無論受害人/施暴者是男是女,都沒法簡單地為ta總結原因,造成這種行為的因素太多太複雜,我們沒法單純地站隊,用“好/壞”“對/錯”來一錘定論。我們可以遠離那些讓我們不太舒服的人,多和給我們正反饋的朋友接觸,讓自己的朋友圈成為一個良性循環,讓自己在安全的氛圍下自然地迴歸到嬰兒般的敏感——而“敏感”正是大自然賜予我們的最重要的身體智慧。