那個唱《我的滑板鞋》的人經歷了什麼?_風聞

大象放映室-大象放映室官方账号-在电影中洞见这个世界…44分钟前

作者 | 一隻小蘑菇

來源 | 大象放映室

一步兩步,一步兩步,一步一步似爪牙,是魔鬼的步伐,是魔鬼的步伐,是魔鬼的步伐,摩擦摩擦,摩擦摩擦。

時間倒回十年前,2014年,一首叫《我的滑板鞋》的神曲橫空出世,荒腔走板的唱腔,魔性鬼畜的歌詞,迅速引起了整個社會的狂歡。

一夜爆紅的除了這首歌,還有它背後的作者。

一方面,憑藉着歌曲的爆火,他接商演、出唱片,頻頻出現在聚光燈下;另一方面,又因為颱風詭異、旋律洗腦,被大家瘋狂嘲諷。

但慢慢地,事情出現了一輪又一輪的反轉。

漫天的嘲諷聲中,有人盛讚《我的滑板鞋》歌詞寫得極為深刻,堪稱大師。

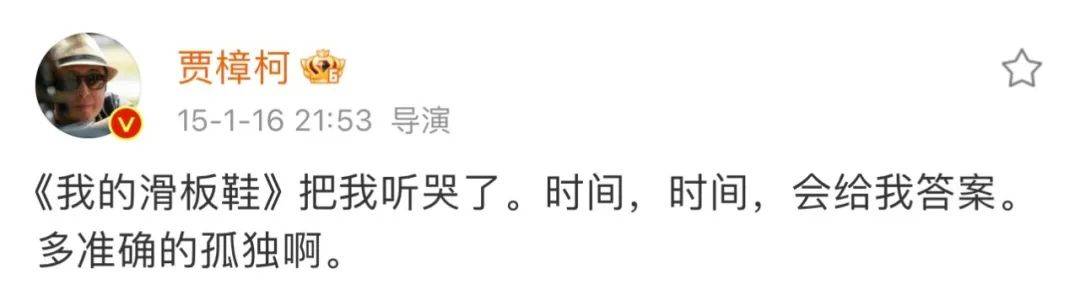

導演賈樟柯説:

《我的滑板鞋》把我聽哭了。

主持人竇文濤表示自己很喜歡這首歌:

我必須跟大家嚴肅地説我很喜歡這首歌。

接着,事情越來越讓人費解,他一會説自己來自台灣基隆,一會又説來自異域古拉格,卻操着一口濃厚的漢中口音;他説自己是90後,卻偏偏滿臉是不符合年紀的滄桑。

之後的他,在輿論潮頭和現實世界中反覆沉浮,在那短暫的爆紅過後,經歷着一連串的咒罵、孤獨、驚惶和暴擊。

更讓人沒想到的是,短短几年後,他就因精神分裂症被送進精神病醫院。

在中國互聯網文化史上,他的爆紅,以及之後遭受的一系列經歷,堪稱一部大型黑色幽默連續劇。

這是一個小鎮青年誤入名利場,又被趕出來的故事,他是中國進入互聯網時代後的一個網紅標本。

他是龐明濤,另一個名字叫——

約瑟翰·龐麥郎。

其實做這一期,我們有過很多掙扎,最大的掙扎來自於,不知如何評價。

我們不希望視頻發佈後滿屏都是對他的嘲諷、奚落,也更不希望大家把他當成大師,甚至梵高,因為他本不是。

他的人生已經有太多錯位了,而他毫無為自己糾偏的自覺和能力,從意料之外地衝上雲端到不斷下墜;從童年幻夢變成美夢,美夢變成噩夢,就旁觀者而言,這一全過程都十分殘忍。

但如果説,龐麥郎是一個受害者,那他又絕不是一個完美的受害者,他虛榮、撒謊、違約、專業能力不達標,甚至打傷父母等等。

但只是一味叉着腰審判,或者只是拼命展現他的怪誕,都是無意義的,我們更想探索的是——為什麼,為什麼他會是這樣。

成長過程中,我們似乎也能遇到這樣的人,一個村裏,一個班裏,其他人都那麼合羣,互相能心領神會,彼此開玩笑也能掌握微妙的分寸,而他説的話、做的事,總是那麼笨拙、不合時宜,讓人覺得費解,他們也常常受人欺負、被人嘲笑,讓人覺得怪誕,又有些心疼。

他們為什麼會這樣呢?

當然,一個人性格的成因太複雜了,即便是親生兄弟性格也可能截然相反,但可能還是能找到一些共性。

一是貧窮帶來的自卑,但這不是全部,二是原生家庭溝通的貧乏,和愛意表達的缺失,這也不是全部,最關鍵的,可能是他們特別不幸地,錯失了每一次修正性格的機會。

成長過程中,大部分人是在被肯定和被否定中交替長大的,因為他們感受到過被肯定的快樂,所以在偶爾的打擊中,往往也能轉化出積極自強的力量,性格中那些負面的能量也因此被修正。

而有些人,在與外界接觸時,就是始終處在惡性循環之中,他們就是如此不幸地,在每一次伸出觸角時,都受到了電擊,他們幾乎從未感受過被肯定的快樂,所以在受到打擊時,也就失去了把負能量排解和轉化的能力,錯失了一次次修正性格的機會。

於是,他們陷入了一種終日的警覺和恐懼之中。

對外界,他們極不信任;對同類,他們充滿防備。他們總覺得別人要害他,所以一言不合就要絕交,有時他用謊言包裝自己,那只是怕別人看不起他;有時他張牙舞爪,恰恰是為了掩飾內心緊張。

對於這個世界,他們從來沒有放鬆過,無論和誰打交道,他們都覺得,如孤身入敵營。

這是一個人最讓人心疼的,最大的不幸。

除了自身成長帶來的性格因素,龐麥郎有時行為之怪的背後,也有時代的印跡。

龐麥郎的童年是在八九十年代的農村度過的,當時城鄉之間巨大的物質差距,讓他從小就生活在對城市、城裏人的想象和仰視之中,所以,龐麥郎會如此忌諱自己的農村身份,怕記者找到自己的農村老家,不承認農村的父母,甚至覺得,自己不配和城裏人相提並論。

在他心裏,有一條界限分明的鄙視鏈,那就是,農村不如城市有檔次,大陸不如台灣有檔次,台灣不如歐美有檔次。而他認定,自己處於鄙視鏈的最底層,所以他説自己是台灣人,從小在歐洲學音樂,夢想要當國際巨星。

他認定的檔次背後,對應的正是當時不同地區的經濟水平。經濟,潛移默化地決定了龐麥郎的價值觀,而且根深蒂固。

龐麥郎的想法在當時也並不是孤例,當年的哈韓、哈日、對歐美文化的崇拜一浪接一浪,背後都是經濟因素決定。

經濟水平的高低,是最有效打擊或重拾一個民族自信的根源,龐麥郎代表了當時某種時代的情緒。

總的來説,龐麥郎的故事,是個讓人悵然若失的故事,即便在偏遠封閉的農村裏,他們也是不合羣的那一個。

童年時,他們形單影隻,一無所有;長大後,他們走進城市,寸步難行。因為從小不討喜,沒有朋友,於是總覺得外界對自己不公,始終保持捏緊拳頭的姿勢。

他們夢想遠方,渴望自我證明,當有一天,他們莫名其妙、突然地被捲進一場夢中,夢裏鮮花錦簇,有曾經幻想的一切,於是,他們不願醒來,或者醒來後看到現實一片狼藉,想盡一切努力,再回到那個夢裏。

他們被一種“一定要證明自己讓那些瞧不起我的人看看”的信念所籠罩,於是,他們忽略了人生過程的重要性,放棄了過程的價值,他們只有一個目的:去彼岸。

龐麥郎想去的彼岸,是國際化、高檔次、古拉格,但人生,不是隻有那個本不存在的古拉格,也不是隻有此岸和彼岸,人生是過程、是途中,是此岸去彼岸時要渡的那條河。