光速反轉,她原來如此冷酷_風聞

闲庭信步wls-1小时前

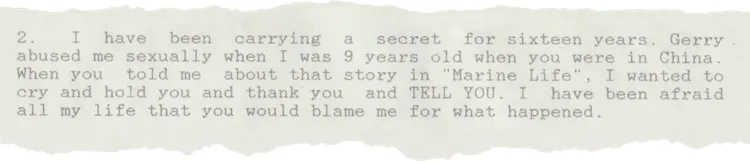

作者 | 南風窗記者 永舟

編輯 | 吳擎

7月8日,諾貝爾文學獎得主、加拿大知名女作家愛麗絲·門羅的小女兒安德莉亞·羅賓·斯金納發文爆料,自稱曾在9歲的時候,遭到了門羅的第二任丈夫,也就是自己的繼父傑拉爾德·弗萊姆林的性侵。

作為親生母親的門羅,不僅沒有幫助女兒對抗施害者,反而繼續留在丈夫身邊,並聲稱這是因為愛情。

安德莉亞曝出此事時,門羅已經離世近兩個月了。

消息迅速蔓延全球。短短一個早上,中文互聯網社羣上,一如既往地開始出現“抵制”。有讀者慶幸自己從沒讀過門羅,有人傷感地感慨作品果然不等於人品。一個“文學洛神”的“塌房”,引起的轟動,堪比她的逝世和獲獎。

死亡給一個名作家更添了一層神聖和偉大色彩。僅在一個月前,大家還在懷着至高崇敬的心,緬懷門羅這位成就斐然的短篇小説家。只不過,受到情感傷害的網友,也許比真正閲讀過門羅的讀者數量要多。

而對於那些認為文學不能與道德脱鈎的讀者而言,對門羅的討伐,多少包含對於自身審美信念的失望,以及這種自我否定帶來的惱羞成怒。

對文學本身的懷疑來得如此容易。人們頻繁使用“巧言令色”這個房思琪敍事式的罪名,來批評剖析一個女作家在文學成就與母職失敗之間的戲劇性割裂。脱胎於八卦的窺私慾,則打破了文學與私德之間的邊界。甚至一些不知道門羅的人,此時才知道世界上存在這樣一位“不稱職的”,甚至是“可惡的”母親,她同時還是一名女作家。

文學藝術家的私德與作品之間的關係,歷來爭議不休。從性侵養女的伍迪·艾倫,到虐待妻子的作家奈保爾,再到被曝強姦未成年人的著名法國導演羅曼·波蘭斯基。尤其在公私邊界愈發模糊的互聯網時代,對讀者而言,也許知道得太多似乎是一種折磨。老生常談的“塌房”,作為一種粗暴的斷裂機制,不僅斬斷了公共領域的審美自由,也將個體的道德標準放置於絞刑架上,被審判和被格式化。

哪怕人們試圖回到門羅的作品,從她的女性書寫裏尋找進入她內心世界的路口,但本質上,也依然是在為自己撕裂的心尋找一個落腳點。甚至一些作家也因為看出了門羅小説裏“冷酷的語境”後,表達了哀嘆與扼腕。

對此,首先得承認的是:我們能接受一個獲得諾貝爾獎的女性作家不是女性主義者,甚至可能站在“女權”的反面嗎?我們能接受一個文學成就耀眼的作家,本性的脆弱和懦弱嗎?

在這一宛如小説戲劇般充滿張力的故事裏,一對母女交織經歷的複雜人生,遠不僅是善與惡、被害與被告這麼簡單的關係。

絕望的女兒

我們可以相信安德莉亞口中的母親愛麗絲·門羅嗎?

當然你有理由相信。你有理由相信任何一個作家做出任何事情。或者説:你有理由相信世界上存在這樣一個母親,在女兒和愛情之間選擇了後者。也可以相信一個作家,或是任何其他行業的名人,在女兒和愛情之間選擇了後者。

最重要的是,我們完全可以相信,僅僅是一個女人,做出了這樣的選擇。

如果不是愛麗絲·門羅,而只是一個普通無名的女人,道德審判會更容易進行嗎?

若將情境設置在匿名的、符號化的“女性”身上,這個問題的範疇大概率會被拓展。譬如,我們可以嚴肅地討論一下,當一個女性成為母親,世界對她期許的天然的、本能的母愛,是否真的必然超越她對於愛情的渴望?

如果門羅還在世,她也許不會為自己辯解。一個沒有保護好女兒的母親,在女兒受到傷害後,依然沒有選擇彌補自己的過錯,拾起遲到的母職。

1992年,25歲的安德莉亞第一次向門羅坦露了自己被繼父性侵的經歷。她決定説出來的直接動因,是母親向她講述了一個被繼父性侵的女孩的故事,並對故事裏的女孩表達了同情。門羅問安德莉亞,“她為什麼不告訴自己的媽媽呢?”

摘錄至安德莉亞寫給母親門羅的信,其中坦露了自己被繼父性侵的經歷

安德莉亞認為,母親是可能會對這種事情產生同情和憤怒的。於是,她寫了一封信給門羅。可讓她沒想到的是,即便在繼父承認對自己性侵的事實後,門羅也只是“表現得彷彿得知了丈夫的不忠”,這是安德莉亞最擔心的結果。

在得知女兒的遭遇後,門羅短暫地離開了弗雷姆林。也許她有過本能的憤怒,但最終,她還是選擇了丈夫與愛情。門羅甚至覺得,女兒與丈夫一起給自己帶來了屈辱。

安德莉亞在指控中表達了對母親的不解與深深失望:“她堅信我和繼父對她隱瞞這件事是為了羞辱她。她還向我講述繼父與其他孩子之間的‘友情’,並強調她自己感受到了背叛。她有意識到自己是在和身為受害者的親生骨肉説話嗎?”

試代入女兒的立場,母親的沉默所帶來的失望必然是劇烈的、難以承受的。自己在遭受了那樣的傷害之後,唯一可能提供庇佑的母親,竟與施害者站在一邊,在自己的傷口上狠狠踩了一腳。門羅對現實中的女兒的感情,不如她對待虛擬人物的感情。這是一個殘酷的事實,對女兒是,對讀者是,或者甚至對身為母親的門羅,也是。

“她(門羅)認為,如果我要她否定自己的需求,為了孩子作出犧牲,並向男人索要補償。這就是一種厭女文化帶來的謬誤。”

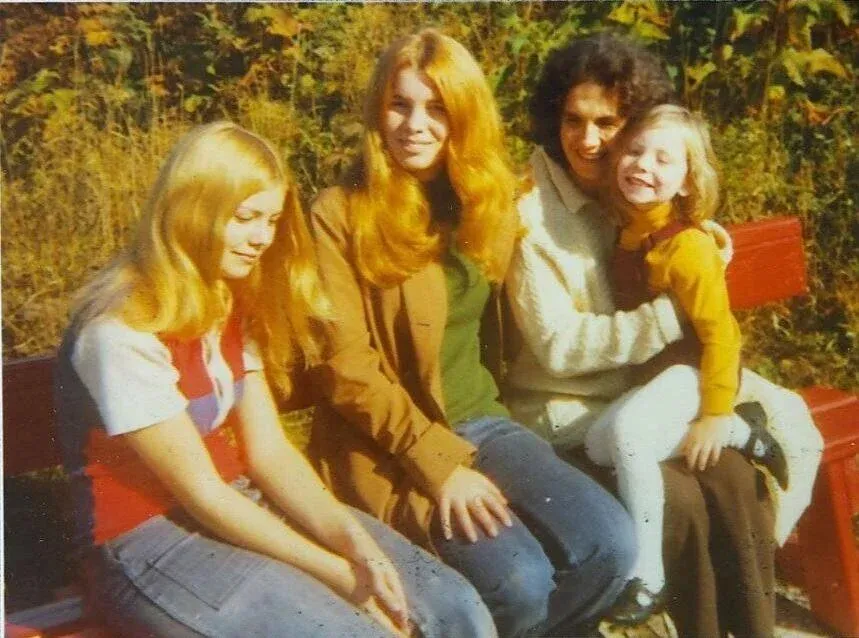

孩提時的安德莉亞(最右)

多年後,我們不能完全以今天女性主義的尺度去理解門羅口中的“厭女”,英國作家瓊·史密斯在《厭女症》一書中,將厭女症解釋為一種“對女性化、女性傾向以及一切與女性相關的事物和意義的厭惡,並把婦女,尤其是婦女的性,當作死亡與痛苦,而不是當作生命和快樂的象徵”。

按照類似觀念,門羅用厭女文化弱化丈夫的犯罪事實,明顯陷入了邏輯上的混沌。她將“出軌”與“性犯罪”放在了同等道德價值的天平上進行比較,忘掉了或是根本不知道、不願意想起二者有着性質上的根本不同。她認為,自己不該為丈夫的過錯買單,因為那是“厭女”的表現。

在那個年代,對性犯罪的指控更為隱秘與私人,女兒的傾訴是極具勇氣的,她感受到的痛苦與絕望,在不被母親理解甚至被母親曲解之後,變得更為深重、刺痛,痛感穿越歲月,足以被今天的人感受到。

1994年,就在門羅漠視女兒的控訴兩年後,前者寫了一篇中篇小説《破壞分子》,多年後被收錄在短篇集《公開的秘密》裏。小説關於兩個女性的感情,但文中提到了一段女孩被繼父性侵的情節。但一個在精神上扮演“母親”的成年女性,卻對此選擇視而不見。

我們很難評價這篇小説與安德莉亞的講述是否存在任何內在的勾連,就像當初對待那件事的態度一樣,門羅的內心世界也許並未完全袒露在文字裏。我們能讀到的是,僅在這一篇小説中,她為一個熱衷破壞的女性,建立了一份精神崩壞的童年因由。但更多的情感描寫,放在了女人之間的躲閃和迴避關係之上。

愛麗絲·門羅

追溯一個人的反常規行為,談論“一個不稱職的母親”,甚至是一個“糟糕的母親”,我們應當先了解她是如何理解一件事,如何理解自己的生命的。

發現真實的人與想象中的差距,在今天被稱為“祛魅”。在對一個“女作家”祛魅之前,首先發生的,是一個女兒對母親的祛魅,然後,是讀者對一個“偉大作家”的祛魅。

脆弱的母親

文藝作品裏,母愛的神聖性,往往建立在某種生理決定論之上。當一個女人成為母親,她身上的其他女性特質,便被認為應當本能讓位於母性。她所有的人性魅力,包括性魅力,甚至也該來源於此。

不是沒有人對母愛的天然性和本能性質疑。可類似張愛玲所經歷和描摹的那種反常規母女關係,無論在道德接受還是審美接受上,都更多被世人默認為少數、異端甚至畸變。從審美和道德上,人們都更能接受一個無能的父親,母親則被認為應當為生命的傳遞承擔更多責任。

依照魯迅的意思,一個女人身上天然具備“女兒性”和“母性”,所謂“妻性”則是被逼出來的。我們大膽理解,在門羅那裏,對“惡魔丈夫”的依戀,或許並非出於“妻性”,反而是出於一種“女兒性”。

由是,我們可以嘗試猜測,門羅對丈夫的依戀,構成了她生命裏重要的能量來源,就像文學和情慾本身,是一種不可推卸而又常常讓她陷入困境的存在。

1972年,門羅與第一任丈夫持續二十年的婚姻結束。四年後,她嫁給了地質學家傑拉爾德·弗雷姆林,也就是這次被安德莉亞指控的繼父。這段婚姻一直延續到2013年4月弗雷姆林去世,這一年,門羅獲得諾貝爾文學獎。

傑拉爾德·弗雷姆林

在當年的諾貝爾文學主旨演講裏,門羅説:“我從來不知道‘女權主義’這個詞的真正含義,不過我的確是個女權主義者。”

可就在一年前,門羅在接受《紐約客》採訪時坦言:“我從來不認為自己是女權主義作家,但我當然也不知道自己是不是。我看問題從不站在強烈的女性角度。我確實認為,作為男人真的很難。”

也許我們得承認門羅的脆弱,或者説,懦弱——她是一個對女性經驗有着極敏鋭感知的寫作者,可她並非一個稱職的母親,也不是我們今天想要的女性主義文學偶像。

門羅發表處女作《快樂影子之舞》的時候,正是上世紀六十年代加拿大女權運動的高峯,主旨是對擺脱男性主導秩序的強調與訴求。不過,那時候,門羅已經37歲了。她已經早早經歷了婚姻與生育,成為了一個母親。

作家本人的身世,以及她的書寫主體,在百年後構成了一種割裂的誤讀:門羅應當很難避免受到環境潮流的影響,可她身上的“母親”身份,又是在更為傳統、陳舊的語境下建立起來的。在《雅加達》一文中,她描述到一個女人成為母親的過程:“這一系列事情之後進程便不再那麼一清二楚了,很難斷定你會在何時到達何地。”

愛麗絲·門羅的作品

如今,文學界有個趨勢,凡以女性故事為題材寫作的女性作家,都有很大概率被冠以“女性主義”甚至是“女權”之冠。這裏面有不少媒體的“功勞”,但更多的是某種無意識流行文化的集體渲染。

但回看門羅筆下那些細緻入微的女性故事描寫,其實都從未以一種女權或女性主義的話語存在。女主人公們生存的環境裏,父權制像工業時代的濃霧一樣無聲無形地籠罩,但門羅從未試圖以抗爭者姿態去挑破和宣戰。她只是冷靜而剋制地,潤物無聲地,去還原那些女性主體隱秘的愛與恨、脆弱與慾望。

在那部最出名的《逃離》裏,家庭主婦和家養的山羊一樣,離家出走後又折返,二者都無法在父權社會/自然界獨自生存;《我母親的夢》裏的女主人公吉爾熱愛小提琴,卻沒有徹底追求事業,放棄婚姻和孩子;《幸福過了頭》裏的索菲婭對數學理想心懷抱負,可同時她也對自身所處的現實環境有着清晰認知,有理想,卻沒有幻想。

這些女主人公,從家庭婦女到單身年輕女性,從知識分子到農婦,她們無一不深陷某種理想與現實的割裂和掙扎之中,在自己內心與外部環境共同組成的撕扯和無力裏。她們大多曾試圖“逃離”,卻在現實的種種阻滯下不得不折返。

《逃離》裏的女主人公,在發現丈夫沒有將自己心愛的山羊帶回家後,本該震驚和憤怒,因為丈夫明知道她對小羊的依戀。但她仍然選擇了逃避,忽略真相,“她像是肺裏什麼地方扎進去了一根致命的針,淺一些呼吸時可能不感到疼。可是每當她需要深深吸進去一口氣時,她便能覺出那根針依然存在。”

愛麗絲·門羅的作品《逃離》

這不是直接對父權社會的反思和抨擊,而是門羅代入了真實情感經驗的,對她們的沮喪和困頓,做出了潤物細無聲的描寫。

因此,門羅對她筆下的女性付以深度的同情和憐憫,完全是合情合理的。反而是生理銜接的女兒,成了她不敢直面的,想要“逃離”的人生之困。

“沉默仍在繼續”

安德莉亞——那個可憐而勇敢的指控者——出生於1966年,她如今快已六十歲了,是足以當我們的母輩甚至是祖輩的年齡。我們或可以説,她是一個有了充分生命經驗和生命智慧的女性。過去的事對她產生的影響,必然不可能是在今天才生效,而是貫穿大半生,忍受了長達半個多世紀的傷痛和陰影。

一個被繼父性侵的女性,在花甲之年才選擇講出幼年的傷痛,必然也不會是為了復仇和維權。而且,我們完全可以相信,安德莉亞顧及了私情。哪怕她也許不會承認,自己內心深處有着一份惻隱,不願讓母親身陷身敗名裂的泥淖裏,不想讓她感受那種情感上的痛苦。

這也許是一份體恤,也許只是漫長的憂鬱。我們不得而知。總之,在這對母女跨越數十年的拉鋸裏,我們看見絕望和憤怒,也看見無奈和脆弱。

據安德莉亞所説,在她大概十幾歲時,弗雷姆林才停止騷擾她,因為“失去了興趣”。但那時,安德莉亞已經患上了暴食症、失眠症和偏頭疼,並不得不退出多倫多大學的國際發展項目。

2002年,安德莉亞主動切斷了與家庭的關係。她向門羅表示,絕不會允許弗雷姆林接近自己的孩子。三年後,讀到門羅在《紐約時報》採訪裏仍對這段婚姻持積極態度後,安德莉亞再也無法忍受這種精神壓力,將她和弗雷姆林的來往信件交給了警方。

安德莉亞曾表示永遠無法與母親和解

在信件裏,弗雷姆林甚至指責安德莉亞是“破壞家庭的人”,他將事情描述為繼女“為了性冒險而闖入他的卧室”。

警方立案後,80歲的弗雷姆林對猥褻安德莉亞一事供認不諱,並被判處兩年緩刑。兩年後,在那之後,門羅一直陪伴着弗雷姆林,直到他2013年去世。即使在弗雷姆林去世後,“沉默仍在繼續”。

二十年後的今天,安德莉亞在文中説,“我再也不想看到任何採訪、傳記或事件與發生在我身上的現實背離,也不希望看到母親在面對真相時,卻選擇留在虐待我的人身邊並保護他這個事實。”

發生在這對母女之間的恩怨和仇恨,並不必然通往“一個作家的塌房”,更不能通向“文學的幻滅”。相反,那些走進人心的文學家,無不關心人在世界上的根本狀態。而人的複雜性,既是他們依賴的重要創作素材,也是他們保持對世界敏鋭感知與察覺的養料。

只不過,他們觀察人和成為人的角度,未必與現代社會我們期待的道德法則相一致。

安德莉亞與她的兄弟姐妹們

第一次成為母親的蕭紅,剛生下孩子就毫無留戀地將其送人。第二次生下蕭軍的兒子,她依然選擇送人。那孩子沒幾天就夭折了。蕭紅對好友白朗漠然道:“孩子死了”。

結合蕭紅的悲劇人生,世人對她的指摘算是很薄弱的。不過,與其追問母愛是否真的是天生的,不如承認,類似親子之愛、婚姻忠誠、家庭責任這些東西,是被道德文明構建出來的。但藝術天然關於人性深處最本能和原始的形態,比如慾望、熱情、懦弱。

婚姻家庭生活臭名遠揚的列夫·托爾斯泰,將婚姻視為自身痛苦的重要根源。他對婚姻和人性,尤其是女性的理解,從理智上就是有失偏頗的。這間接導致了他拋妻棄子的行為,在百年後被世人視為道德敗壞。

對一個作家的文學成就作出神聖評價,卻粗暴地將作家本人的濫情和不負責任,視為二元論裏的道德墮落。這不僅是社會化的需求,也是戲劇審美的需求。不過,這種思維方式,其實本身就是進入文學與藝術的阻礙。

我們也很難粗暴地得出“偉大的作家更愛抽象的人”的結論,因為那些作家無不是在具體的人和事裏,熔鍊出對複雜的人的建構能力。多年後,我們將它稱之為“文學”,並且一廂情願地相信着它包含的誠實濃度。

或許不得不承認的是,那些在私德領域充滿爭議的大作家,的確更擅長處理抽象世界裏的人倫與情感。而他們在現實中的愛情、婚姻與家庭,也許恰恰是充滿着混亂和悲劇。

要承認這一點,不僅是對二元關係上的“讀者”“粉絲”作出要求,更是每個具體的個人作出要求。我們看待自我存在的方式,看待我們生活的世界的方式,都密切影響着我們究竟是否能理解、接受一個複雜的人。

來源:南風窗